南京明城墙监测分析

2021-11-18王南南

王南南

摘 要:南京明城墙始建于1366年,砌筑城墙的材料和工艺历经几百年的岁月,城墙自身强度降低。同时由于城墙顶面、立面防排水设施失效,加速了风化、剥落、鼓胀等各种病害的产生和发展,城墙内外立面多处出现风化、鼓胀、裂缝、剥落等病害情况,需实时监控城墙本体的变化情况,建立城墙本体安全状况监测系统,通过全站仪、振弦式测缝计、经纬仪等仪器,定期进行监测数据分析,严重部位建立预警以利于城墙维护。文章通过介绍近几年南京城墙解放门至太平门段城墙的病害监测数据,简单分析监测工作的原理及意义。

关键词:南京明城墙;鼓胀;裂缝;监测;维护

1 项目概况

南京城墙属全国重点文物保护单位,它东傍钟山,西据石头,南逢秦淮,北控后湖,实测周长35.267km。公元1366年,明太祖朱元璋听取朱升“高筑墙”的建议,始筑都城垣,至1386年竣工,前后达21年之久,不仅建成当时世界上最长的城墙,也是迄今世界上最坚固的城墙之一。2012年11月作为“中国明清城墙”项目的牵头城市被列入中国世界文化遗产预备名单。

南京城墙毕竟已经建成600余年,因超期服役、风化以及外部条件的不断变迁,使幸存的南京明城墙尚有多处险情和隐患,现存主要问题有:一是部分段城墙顶面、立面长满植物,局部墙体松动;二是城墙内外立面多处出现风化、鼓胀、开裂、剥落,部分段墙体有坍塌危险;三是少数城墙附属设施存在安全隐患等。

为了切实加强对城墙的科学保护和管理,利用城墙本体安全监测系统,采集数据,分析变化状况,定期借助无损检测技术对城墙进行“体检”,排查病害,建立病害动态数据库系统,为城墙抢险、消险工程提供有力的数据支撑。南京城墙结构较为复杂,每段不一,大致可以分为四种,分别为条石墙、城砖墙、包山墙以及条石、城砖混砌墙。按照南京城墙目前各区段的连续情况、保存现状及修筑方式等,大致可将南京城墙分为9个区段进行监测及数据采集分析,具体分段见图1。

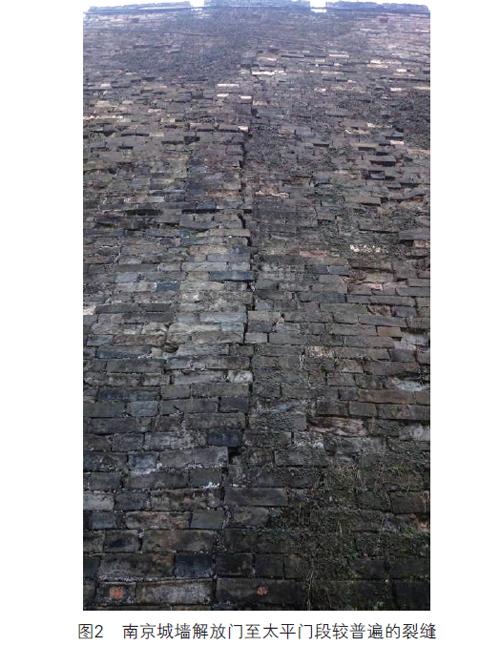

全程城墙范围最为严重的裂缝、鼓胀区域为解放门至太平门段,即图1城墙分段示意图中太平门至台城段,该区段外侧墙面病害主要为裂缝、鼓胀、墙砖松动剥落、风化缺失和植物病害等,其中九华山公园登城口至转角处的病害较为集中,裂缝宽度最大超过10cm,并伴随墙面错动和鼓胀现象。城墙转角及附近墙面出现多条大裂缝,裂缝深度最大超过1.5m,其中转角处墙面表层剥落严重,部分未剥落的城砖悬挂于墙面有掉落的可能,脱落表层与内墙面无拉结构件(图2)。

九华山段明城墙从玄武门经解放门至太平门,是目前南京城墙现存最长、最完好的一段城墙,同时也是最高大的一段城墙,城墙垛口至城外地面的高度普遍在20~25m。

2 监测内容

2.1 明城墙本体裂缝监测

部分城墙段存在的裂缝有横向的水平裂缝、竖向的裂缝及斜向裂缝。根据墙体裂缝的具体情况,主要采用以下3种方案:第一种在城墙裂缝部位埋设标尺作监控点,用全站仪(测角精度0.5s,测距精度0.5mm+1ppm×D)直接对裂缝进行裂缝的角度测量,然后计算;第二种在城墙裂缝部位埋设标尺做监控点,应用相机拍照(应用长焦相机,如离地面较高采用无人机拍摄),然后应用地面近景摄影测量的相关理论进行数据处理;第三种采用振弦式测缝计,由于观测采用的频率作为观测信号,故观测时要注意观测温度、接触电阻、泄露电阻的影响,并选择适宜的观测条件,减少此方面的影响。最后,依据振弦式频率测定仪测出测缝计的频率代入计算公式,计算出建筑物表面缝隙的宽度变化情况。

测缝计的一般计算公式:

Lm=k△F+b△T=k(F-F0)+b(T-T0)

式中:Lm—被测结构物的变形量,单位为mm

k—测缝计的测量灵敏度,单位为mm/F

△F—测缝计实时测量值相对于基准值的变化量,单位为F

b—测缝计的温度修正系数,单位为mm/℃

△T—温度实时测量值相对于基准值的变化量,单位为℃

F—测缝计的实时测量值,单位为F

F0—测缝计的测量基准值,单位为F

T—温度的实时测量值,单位为℃

T0—温度的测量基准值,单位为℃

振弦式测缝计的敏感测量元件,其与固定机架的材料线膨胀系数极为接近,试验所得其温度修正系数小于最小读数,由此一般计算可用公式:L=k△F。

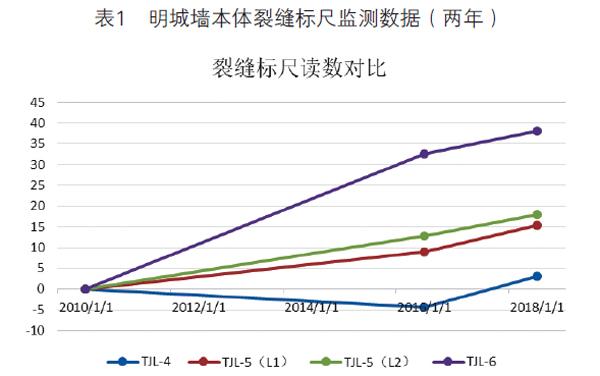

九华山拐角处总共有6处裂缝仪监测点,城墙拐角东侧处段总共有4处裂缝标尺监测点,各点的裂缝数值都在逐渐变大(表1)。

2.2 明城墙本体鼓胀监测

将全站仪(测角精度0.5s,测距精度1mm+1ppm×D)安置在基准点上,严格对中整平后瞄准后视基准点,然后瞄准墙体鼓胀监测点,测量水平角、竖直角、距离,在另一基準点重复上述测量(需观测2个测回)。通过计算三维坐标及校核,计算鼓胀监测的位置变化。台城至太平门(大桥西侧处)主要病害是城墙鼓胀,布设方案是布设21个鼓胀监测点和3个基准点(图3)。

台城(大铁桥西侧第1处)、台城(大铁桥西侧第2处)、台城(拐角处)、台城(拐角处东)段总共有84处鼓胀监测点,各点的鼓胀数值都在逐渐增大,但整体幅度较小。近一期内由于雨水汛期来临变化幅度较大(表2)。

2.3 明城墙本体沉降及位移监测

明城墙本体沉降监测采用二等水准测量开展,平差采用精密平差,明城墙本体位移监测采用GPS静态观测。

2.4 明城墙巡视检查

为了确保城墙本体的安全,在应用仪器监测的同时,还需加强巡视检查。巡视内容包括城墙本体的巡视、城墙本体周边环境的变化、监测设施的巡视(基准点、监测点完好状况,有无影响观测工作的障碍物,监测元件的完好及保护情况)。巡视检查方法以目测为主,辅以摄影、摄像等设备。应用无人机定期按航线巡视拍摄比对。考虑到城墙周边有军区等敏感区域,不允许无人机飞行,敏感处仍使用传统目测方法。

3 监测数据分析

在巡视检查中发现解放门至太平门段拐角等多处地方,面向玄武湖方向的一侧,发现城墙的裂缝较大、观感差,还出现表层剥落的现象,现就该监测区域近期及近两年裂缝、鼓胀等数据进行汇总并,进行对比分析。

裂缝监测值在监测点TJL-6(裂缝仪编号104)处出现极值,达到10.159mm,最大日均变化量为0.124mm/d。裂缝标尺监测值在监测点TJL-6处出现极值,达到62.5mm,近两年累计变形量最大值在监测点TJL-4处出现极值,达到7.5mm,整体仍呈上升趋势。鼓胀监测在台城段(大铁桥西侧第2处)出现极大值10.9mm,整体仍呈稳定上升趋势。最大日均变化量为0.079mm/d,沉降监测表明解放门东监测点JFM05处沉降量较大为7.1mm,最大日均沉降量为0.020mm/d。

根据上述数据分析,加上变化速率超出《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)中5.5.5.4条“当最后100d的沉降速率小于0.01~0.04mm/d时可以认为已进入稳定阶段”的规定。可以确定明城墙九华山段城墙拐角东侧处等区域存在安全隐患,应予以重视并采取相应措施(图4)。

4 结论

由于近期解放门至太平门段城墙观测数据及监测数据波动大,城墙表面观感差,表明其是存在安全隐患的,因近期雨水天气,裂缝、鼓胀已经发生了变化。若进入雨水主汛期,在强降雨条件的影响下,发生变化的可能性大。后期监测中应加强巡视观察,提高防范意识,必要时隔离安全区。根据监测数据及时进行维修方案编制及报国家文物部门审批等工作,以避免该段城墙出现坍塌等严重事件的发生,也遵循了文物预防性保护理念。综上所述,对南京明城墙本体安全进行科学监测工作,在南京城墙的保护工作中具有非常重要的意义。

(本文数据来源于南京城墙保护管理中心内部资料《南京明城墙本体安全监测分析报告(2010年—2019年)》。)

参考文献

[1]杨国庆.中国古城墙[M].南京:江苏人民出版社,2017.

[2]杨国庆,王志高.南京城墻志[M].南京:凤凰出版社,2008.

[3]陈同滨,傅晶,刘剑.世界遗产杭州西湖文化景观突出普遍价值研究[[J].风景园林,2012(2):68-71.

[4]董勇军,王英泽,邢燕燕.中国古代城墙保护研究综述[J].新西部:理论版,2015(18):89.

[5]中国有色金属工业协会.工程测量规范GB50026-2007[S].北京:中华人民共和国建设部,2008.