中国与中东欧国家科技创新合作的潜力与重点领域分析*

2021-11-18张海燕徐蕾

张海燕 徐蕾

一、引言

当前,在全球科技领域,竞争与合作同为主基调,扩大合作空间有利于管控过度竞争。因此,在管控中美科技竞争、深化中欧合作的愿景下,挖掘中国与中东欧国家科技合作的潜力,将有助于扩大中国国际科技合作的增长点。2013年以来,加强与中东欧国家开展科技创新合作连续8 年出现在中国—中东欧国家合作纲要中。2021 年2 月9 日,习近平总书记在中国—中东欧国家领导人峰会上再次强调坚持科技创新,倡议成立中国—中东欧国家创新合作研究中心。因此,充分挖掘中国与中东欧国家科技创新合作潜力,既是满足国际科技创新合作多元化需求的有益举措,也是在中美科技竞争日益激烈背景下拓展合作伙伴、丰富合作领域的有益尝试。

目前,国内学者对中国与中东欧国家科技创新合作的研究还不够充分。以“中东欧”“科技合作”为关键词搜索知网文献,仅得到研究成果44篇①,其中聚焦中东欧国家和科技创新领域的文献仅8 篇。忻红、李振奇(2021)详细对比了中国、中东欧国家在《欧洲创新记分牌》《全球创新指数》中的表现及科技投入产出情况,建议提高科创能力、挖掘科技园区潜力、调动地方政府积极性,同时要加强风险防范意识。贾瑞霞(2020)对中国与波兰的科技创新合作案例进行了全面分析。龙静(2020)在分析中东欧地区科技创新特点、问题的基础上分析了中国与中东欧国家合作的现状及前景。徐惠、彭静(2018)则梳理了中国与中东欧国家科创合作的需求、基础与路径。吕瑶对比分析了中国与中东欧国家国际科技合作模式的变化。李振奇等(2020)、钟世彬等(2021)分别对河北省、云南省与中东欧国家科技合作情况进行分析,罗青(2017)则对中国与保加利亚的农业科技合作进行了分析。可见,国内学者对中国与中东欧国家的科技创新合作研究仍较多停留在整体情况宏观分析上,对于具体合作领域,如合作机制与平台、与不同中东欧国家合作的领域及潜力等则分析不足,缺少对实际工作具有指导意义的可操作性建议。本文在梳理中国与中东欧国家科技创新合作机制与成果的基础上提炼现有合作特征,进而从人力资源、项目基础和经费投入等维度探究中国与中东欧国家推进科技创新合作的潜力,进一步细化国别重点领域研判,并据此提出有针对性的建议。

二、中国与中东欧国家科技创新合作的特征分析

从多边合作视角审视中国与中东欧国家科技创新合作,可以发现合作机制具有政府主导性、合作主体呈现多方合作特点,合作国别的分布不均衡性较为明显。

1.合作具有明显的政府主导性

中国与中东欧国家科技创新合作受到中欧科技合作、“一带一路”科技创新合作、中国—中东欧国家合作和双边科技创新合作四项科技合作机制的支撑,其中,中欧科技合作启动早、机制成熟、成果较为丰硕。

第一,中欧科技合作框架下的中国与中东欧科技创新合作。中欧科技合作框架对推动中国与中东欧科技创新合作发挥了重要作用。1998年,中国与欧盟正式签署《中欧科技合作协定》,2004 年、2009 年、2014 年三次续签,确立了欧盟研发框架计划与中国高技术研究计划、基础研究计划向彼此开放的工作原则。同时,合作框架持续完善。2009年《中欧科技伙伴计划》签署,2012 年《中欧创新合作对话联合声明》发布,2013 年中欧高级别创新合作对话(ICD)启动,2015 年中国与欧盟推出中欧科研与创新联合资助机制(CFM),标志着中欧科技合作又上一个新台阶。2017年《2018—2020年度中欧研究新旗舰合作计划和其他类研究创新合作项目协议》签署,双方发布食品、农业和生物技术,环境和可持续城镇化,地面交通,航空,环境与健康生物技术等6个科技创新旗舰领域和健康、海洋、智能绿色制造、新一代信息通讯技术等9 大优先支持领域。中国与中东欧国家的科技研发人员受益于此,共同开展联合科技研发。

第二,“一带一路”科技创新合作下的中国与中东欧科技创新合作。“一带一路”是创新之路,科技创新领域合作也取得了显著进展,其中包括中国与中东欧国家间的科技创新合作成果。如,中国科学院牵头组织包括波兰科学院、匈牙利科学院等在内的37 家成员单位共同成立了首个综合性国际科技组织——“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)。2017年“一带一路”科技创新行动计划正式启动,中国—克罗地亚生态保护国际联合研究中心等8 家国际联合研究中心建设启动或得以推进,中国—中东欧国家技术转移虚拟中心等5个国际技术转移中心得以建立。

第三,中国与中东欧合作多边框架下的中国与中东欧国家科技创新合作。中国—中东欧国家合作框架下的科技创新合作主要通过中国—中东欧国家创新合作大会、中国—中东欧国家创新伙伴计划等合作机制推进。首届中国—中东欧国家创新合作大会于2016 年11 月在中国南京举行,以后每年举行一届,2020 年受新冠肺炎疫情影响暂停一年,迄今为止已成功举办4 届。在中国—中东欧国家创新合作大会正式举办前,中国与中东欧国家自2013 年起开始召开科技创新合作主题论坛,如2013 年的中国—中东欧国家科技与创新合作论坛、2014 年和2015 年的中国—中东欧国家创新技术合作及国际技术转移研讨会。2018 年,“中国—中东欧国家科技创新伙伴计划”正式启动,旨在进一步加强科技创新政策对话,共同建设中国—中东欧国家技术转移中心和“一带一路”联合实验室,开展联合研发合作,实施科技人文交流行动,开展科普合作与交流活动。

第四,中国与中东欧国家双边科技创新合作。双边层面,中国与除波黑之外的多个中东欧国家签有双边政府间科技合作协定,进入21 世纪以后,捷克、拉脱维亚、匈牙利、保加利亚等国先后与中国重签了协定。中国先后与波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克等12 个中东欧国家建立了政府间科技合作委员会例会机制,设立政府间科技合作计划项目,加强政策对话,扩大科研人员交流合作。据不完全统计,自2012年中国—中东欧国家合作机制启动以来,中国与12个中东欧国家先后举行了38次双边政府间科技合作委员会例会,立项了30余项双边政府间联合研发项目及400余项政府间科技合作计划项目或人员交流项目。在已经建立科技合作委员会例会机制的12个国家中,中国先后与捷克、匈牙利、斯洛伐克、塞尔维亚4个国家确立了双边联合资助机制,双边政府共同为联合研究项目提供资金资助。

2.合作具有鲜明的多方合作特性

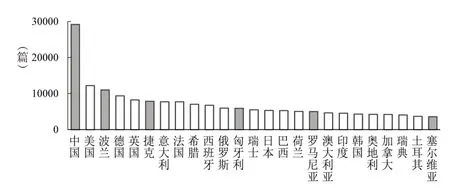

中国与中东欧国家科技创新合作是在中欧科技合作不断深化的背景下推进,因此,现有合作主体呈现出鲜明的多方合作特点。合著科技论文情况是科技合作分析中常用的指标,通过分析中国与中东欧至少一国合著的科技论文情况可以勾勒出参与的主体情况。利用Web of Science核心合集提供的全球主要科技论文数据库,以2012—2020年为搜索时间,以中国与中东欧17 国为搜索关键词,结果显示,2012—2020 年,中国与中东欧17 国至少一国共同合著的论文合计29189 篇,全球共199 个国家和地区的学者参与了上述论文的合作,覆盖广泛。进一步对中国与中东欧国家合著论文的作者国别(地区)进行分析发现,中国、中东欧国家学者与来自德国、英国等西欧主要国家以及美国、日本、韩国等国的学者多方合作的情况较为普遍。如图1所示,美国学者参与共同完成的论文高达12233篇,占全部合著论文的41.9%。德国、英国、意大利、法国等国学者参与合作的合著论文均在7000篇以上,占全部合著论文的比重均在1/4以上。

图1 中国与中东欧国家合著论文中作者主要来源分布

对合著论文的基金资助机构做进一步分析,可以发现三方合作特征依旧明显。表1列示了中国与中东欧国家合著论文发文数量排序的前十位基金资助机构,其中美国、英国、德国各占2 席,中国国家自然科学基金和欧盟委员会分列第1、2 位。因此,在推进与中东欧国家科技创新合作时,中国应高度重视并充分发挥好中欧科技合作机制的推动作用,利用好欧盟和德、英、法等国的科技合作项目和平台,推动实现多方合作。

表1 中国与中东欧国家合著论文的主要基金资助机构

3.合作具有明显的不均衡性

中东欧国家科技创新能力存在明显差距。目前,中国与中东欧国家科技创新合作存在国别上的合作不均衡特点,体现在中国与中东欧各国合著科技论文的数量上,合著成果更多集中在波兰、捷克等部分国家。另一个值得关注的现象是合作的重点国别十分明晰,但合作优势领域却特色不鲜明,存在同质性。

根据WOS检索的2012—2020年中国与中东欧国家合著科技论文数量,可将中东欧国家分为四组:第一组包括波兰1国,与中国学者合著论文超过1万篇,成果显著;第二组包括捷克、希腊、匈牙利和罗马尼亚4国,与中国合著的科技论文均在5000篇以上,成果明显;第三组包括波罗的海国家、塞尔维亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、克罗地亚和保加利亚8国,与中国学者合著论文在1000 篇以上;第四组包括北马其顿、波黑、阿尔巴尼亚及黑山4 国,与中国合著科技论文数量较少,均在100篇左右。因此,第一、二组5 个国家是中国推进与中东欧国家科技创新合作的重点国家。

但分类统计合著论文的WOS学科领域则发现,5个重点国家与中国研究人员合著的论文的学科领域高度相似。波兰、捷克、匈牙利3国与中国合著论文的主要学科领域前5 位完全相同,即粒子与场物理学、天文学与天体物理学、核物理学、多学科物理学、多学科材料学,其中前4个领域均属于物理学的子学科。对于这一特点,中国在推进与中东欧国家科技创新合作过程中如何把握是值得思考的问题,这既可转化为多方合作的空间,也面临着同质竞争的压力。

三、中国与中东欧国家科技创新合作的潜力分析

中国与中东欧国家科技创新合作的市场基础仍需进一步巩固,合作主体与成果仍需进一步培育,合作仍存在明显的制约因素,对于双边未来的合作潜力如何也未有明确的分析结论。本文尝试解析这一问题,这将有助于更全面、清晰地呈现中国与中东欧国家科技创新合作的重点与发展趋势。

1.主体因素

R&D 研究人员(全时当量)指标可用来衡量一国科技人才储备情况。对比发现,中东欧国家科技人才资源总体规模与中国存在较大差距,但其中12个中东欧国家每百万人研究人员数量高于中国。2019 年,中国R&D 研究人员总量为210.9 万人年(全时当量),比2018年增加24.3万人年②。同期,根据欧盟统计局数据,中东欧国家除阿尔巴尼亚数据缺失外,其余国家R&D研究人员总量为34.9万人年(全时当量),相当于中国R&D 研究人员的16.5%。上述16 个中东欧国家每百万人拥有的研究人员数量为2469.8人年,同期中国每百万人拥有研究人员1307.1 人年,是中东欧国家的一半左右。因此,中东欧国家科技人才储备为中国与中东欧国家推进科技创新合作提供了主体基础。

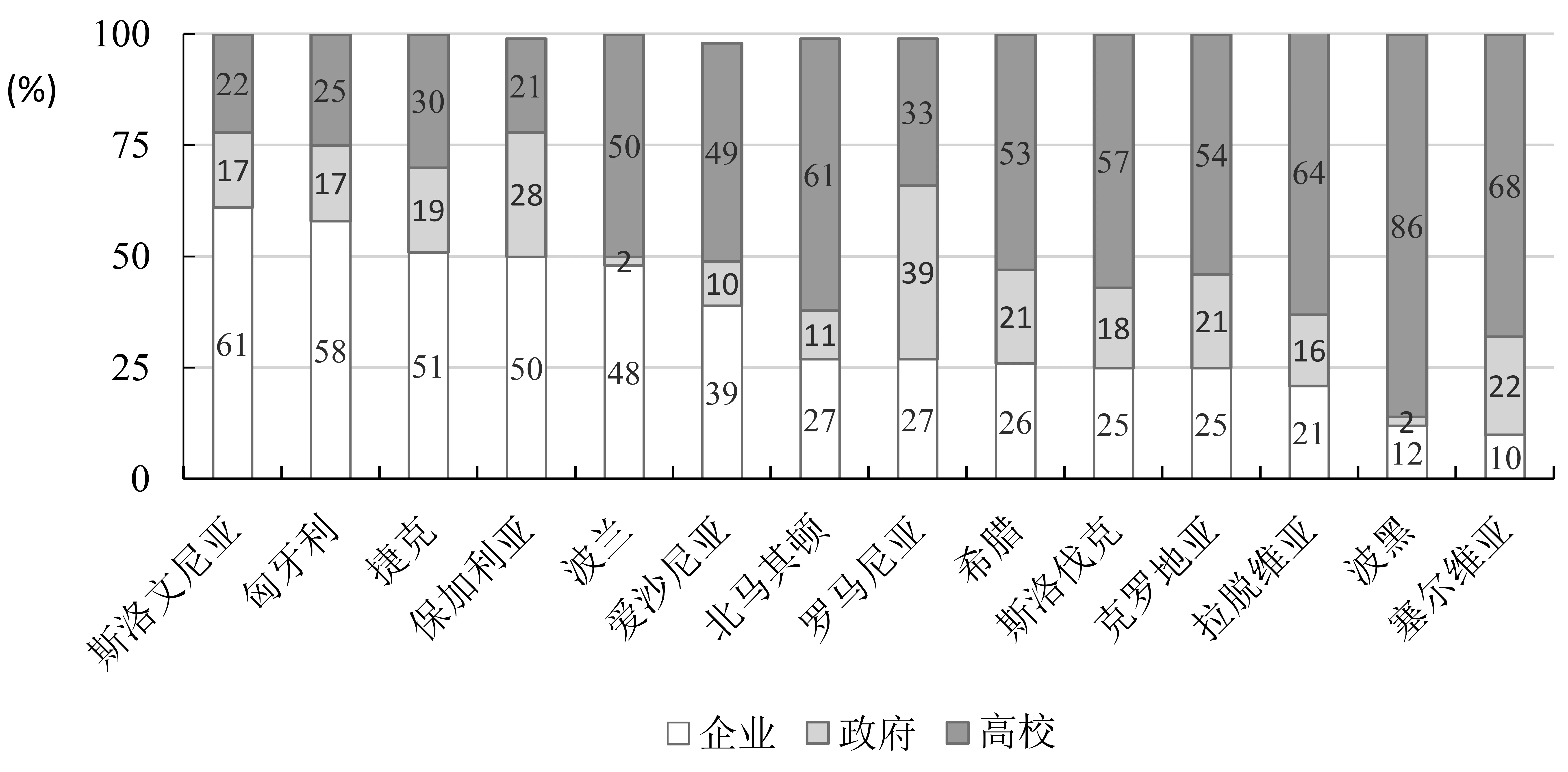

进一步分析人员结构,可以更准确地界定中国与中东欧国家科技创新合作的推进重点。通常一国高校研究人员占比越高,往往反映出一国基础研究能力越强;而企业研究人员占比越高,则该国应用研究与试验开发能力越强。对比2019 年中东欧国家科技人才部门分布情况可以发现(见图2),以企业研究人员为主的国家仅有4 国,分别是斯洛文尼亚、捷克、匈牙利、保加利亚。以高校研究人员为主的国家包括分别是波兰、爱沙尼亚、北马其顿、希腊、斯洛伐克、克罗地亚、拉脱维亚、波黑、塞尔维亚,其中波黑的高校研究人员占全国研究人员的比重高达86%,塞尔维亚、拉脱维亚和北马其顿3国的高校研究人员占全国研究人员的比重已经超过60%。罗马尼亚的情况较为独特,三类研究人员中政府部门研究人员占比达到39%,其次是高校研究人员,占比为33%。

图2 2019年主要中东欧国家研究人员部门结构对比

由此可见,中国在推进与中东欧国家科技创新合作时可沿三条路径加以推进:第一,侧重应用研究与科技成果转化,强调激活高科技企业活力,鼓励中国的企业或高校与对方企业加强研发合作、成果转化。这一类国家包括斯洛文尼亚、捷克、匈牙利、保加利亚4国,波兰和爱沙尼亚的企业研究人员占比虽不是最高,但总体保持在较高水平,也可归入这一类型。第二,侧重基础理论研究,以双方高校与科研机构合作为主,鼓励中国企业就技术攻关问题开展定向合作。这一类国家包括北马其顿、希腊、斯洛伐克、克罗地亚、拉脱维亚、波黑、塞尔维亚等国。第三,罗马尼亚的政府研究人员占比最高,可有侧重地增加政府间科技合作项目合作。从中东欧国家整体情况看,高校、研究机构仍是主要合作主体,高科技企业的参与度仍有待进一步提升。

2.项目基础

目前,中国与中东欧国家合作依托中欧、“一带一路”建设、中国—中东欧国家合作及双边科技合作框架已开展了形式多样的合作,积累了一定规模的合作项目。如2017年8月,中国农业科学院兰州兽医研究所与波兰国家兽医研究所共建动物疫病防控联合实验室。2019年5月,首个中国—罗马尼亚农业科技园在布加勒斯特正式启动建设。中国企业在中东欧国家设立的研发中心也逐渐增多,如华为在波兰、长虹在捷克设立研究中心,中车集团在捷克设立联合研究院。此外,双边政府间科技合作委员会例会也推动了400余项联合研发项目。

当然,中国与中东欧国家科技创新合作成效最为突出的仍是基于中欧科技合作框架的项目合作,以欧盟研发框架计划FP7 和HORIZON2020 为例,中国与中东欧国家在FP7 和HORIZON2020 支持下,合作研究共计1022次③。FP7计划中,中国共主持项目278项,中东欧17国参与频次达到209次,其中希腊参与57个项目,波兰参与39个项目,匈牙利参与27 个项目。HORIZON2020 计划中,中国共主持项目183 项,中东欧17 国参与频次达到185 次。希腊参与度最高,共参与其中的51 个项目,波兰参与31个项目,匈牙利参与21个项目。捷克、罗马尼亚、斯洛文尼亚、保加利亚4 国无论在中国主持的FP7 项目,还是HORIZON2020 项目中均参与10 个以上项目。

同样,在中东欧17 国主持的FP7 项目和HORIZON2020 项目中,中国也表现了较高的参与度,参与希腊主持的项目149 项,波兰主持的项目97 项,参与的捷克和匈牙利主持的项目均达到70项及以上,参与斯洛文尼亚和罗马尼亚主持项目均超过40项。

但目前中国参与HORIZON2020的合作主体仍以高校和研究机构为主,企业参与程度有待提高。CORDIS公布的HORIZON2020合作机构中,中国共有216 家高校、研究机构、企业榜上有名,其中企业仅38家,占比仅为18%。高校及研究机构占比达到75%。

3.资金因素

科研经费方面,中东欧国家普遍存在经费投入不足的情况。根据OECD 提供的波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、爱沙尼亚、拉脱维亚、罗马尼亚9 个中东欧国家和中国的科技创新指标数据来看,依购买力平价计算,2019 年中国科研经费投入总额为5256.93亿美元。同期,9个中东欧国家科研经费投入合计437.13亿美元,仅相当于中国的8%。即便如此,中东欧各国科研经费水平还是存在巨大的差距。波兰是唯一科研经费投入超过百亿美元的中东欧国家,2019 年为171.64 亿美元。捷克、匈牙利、希腊位列第二至四位,分别为89.11 亿、49.03 亿、42.16 亿美元。波罗的海国家排名靠后,拉脱维亚2019年科研经费投入为3.92亿美元,是波兰的1/44。

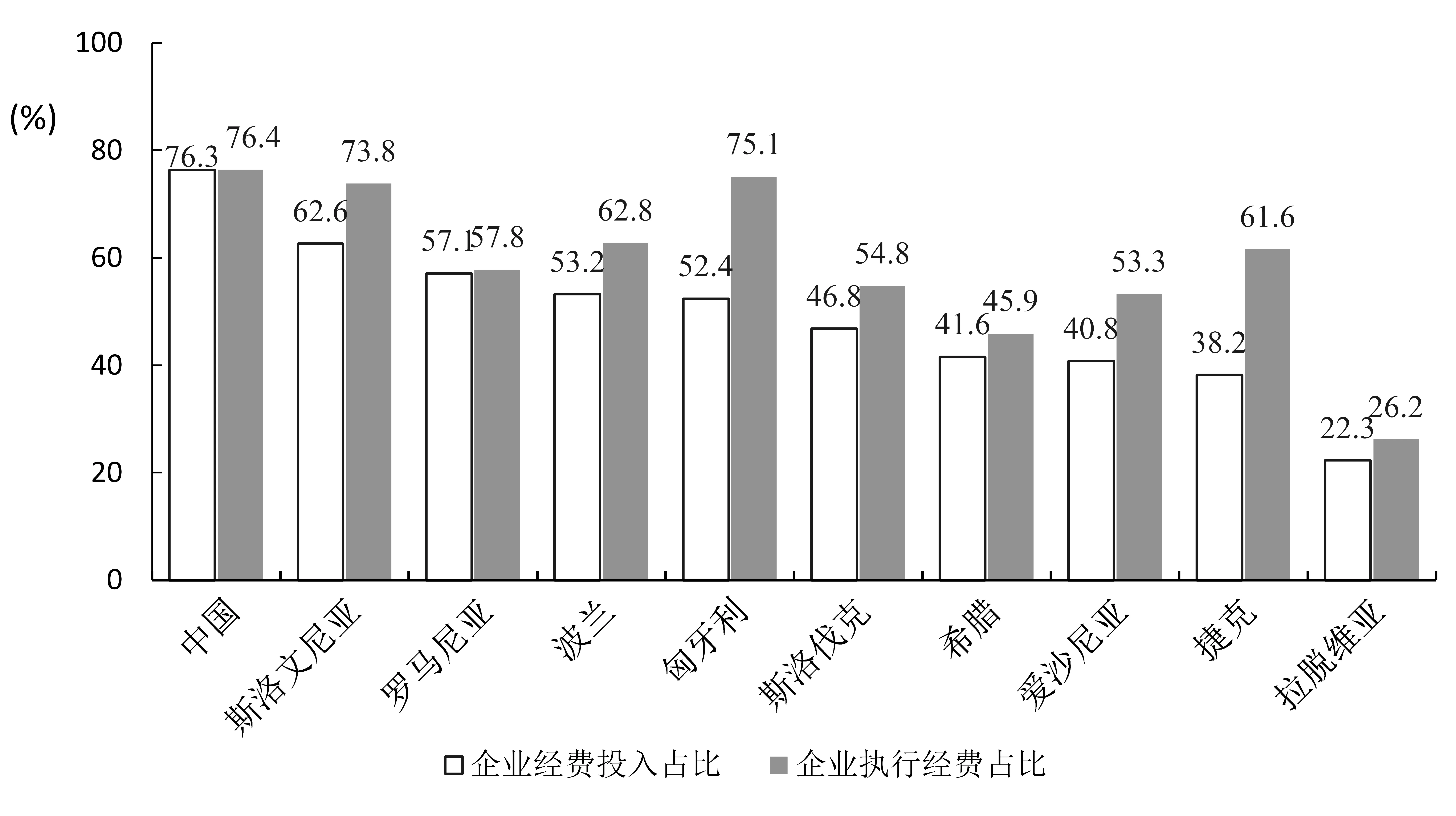

同时,中东欧国家之间科研经费的资金来源和执行主体结构也存在明显不同。根据里斯本协议,2/3的科研经费来自企业部门被认为是较为合理的资金结构。中东欧国家中仅斯洛文尼亚企业科研经费投入占比接近2/3,波兰、匈牙利、罗马尼亚3国企业经费投入占比超过50%。科研经费执行主体方面,企业支配2/3 以上科研经费的国家有斯洛文尼亚、匈牙利。企业是将科技与产业融合的主体,企业的研发经费支配比例反映了全社会研发经费的流向,反映了一国科技创新的能力。

从科技人才储备、合作项目基础和经费投入力度三个维度分析可知,中东欧国家科技人才储备和现有项目合作基础为推进中国与中东欧国家科技创新合作提供了人才和项目支撑,但中东欧国家科研经费投入不足是科技创新合作的制约因素,需加强争取第三方资金的支持。同时,要注意中东欧国家在科技创新方面的差异性,坚持分类分组原则,结合中东欧各国科技创新优势开展特色合作更为科学,也更有必要对各国的优势重点领域进行分析挖掘。

四、中国与中东欧国家科技创新重点合作领域分析

为更好推进中国与中东欧国家在各自优势特色领域开展有针对性的科技创新合作,有必要从人力储备、经费投入等维度对中东欧国家各自的科创优势图谱进行勾画,结合现有合作基础对中国与各中东欧国家推进合作的重点领域进行研判(见图3)。

图3 2019年中国与部分中东欧国家科研经费规模、资金来源与执行主体对比

1.波兰

从科技人才储备和研发经费投入两方面,中国与波兰推进工程技术类领域合作基础扎实。2018年,波兰工程技术类科技人员规模达到近5万人年,其中,企业工程技术类科技人员达到37540人年,占比高达75.5%。同期,波兰工程技术类领域获得32.25 亿欧元研发经费,资金得到保障。从WOS 检索平台检索中波在工程技术领域的合著论文发现,双方在电子电气工程、人工智能、仪器仪表、光学与纳米技术等领域成果显著。相比之下,自然科学领域人才储备和经费投入均不及工程技术领域,但中国与波兰在自然科学领域的合著论文数量却明显超过工程技术领域,尤其在物理相关学科。中国与波兰在粒子物理、天体物理、核物理等领域合著论文超过6500 篇,成果丰硕,是中国与波兰高校推进科技合作的重点领域。医疗健康领域,中国与波兰双方在肿瘤、心血管、内科、遗传学与血液学等领域有较好的合作;农业领域的合作则主要集中在植物学、食品科学、营养学、昆虫学与农艺学。

2.捷克

捷克工业基础扎实,科技创新水平在中东欧地区位列前茅。捷克自然科学和工程技术领域科技人员规模相近,且均以企业科技人员为主,这使得捷克在中东欧地区的科技创新能力引人关注。一方面,自然科学与工程技术两个学科领域相互支撑,可为创新提供持续原动力;另一方面,企业科技人员为主的主体格局利于科技成果转化。经费投入方面,工程技术领域经费投入占比超过40%,机械、汽车、电子电气等工业也是捷克的支柱产业。在与中国的科技合作方面,除自然科学领域的物理学相关成果丰硕外,中国与捷克在仪器仪表、纳米技术、电子电气、核技术及环境工程等方面也具有良好的合作基础。值得一提的是,捷克是一个典型的工业国,但中国与捷克却在植物学方面有一定规模的合作成果,可作为特色领域加入推进。

3.希腊

相比其他中东欧国家,希腊在医疗健康领域表现出竞争力。科技人才方面,希腊医疗健康领域的科技人员规模甚至高于自然科学领域,主要分布于高校和政府部门。中国与希腊双方在这一领域的合作成果也较为丰硕,在外科学领域合作发文330 篇,心血管系统、药学药理、儿科、医学检验技术领域都有一百篇左右的合作成果,眼科方面的合作成果也达90 篇。因此,中国与希腊在推进科技合作方面可持续关注并推进医疗健康领域的多形式合作。此外,希腊的特色领域还表现在自然科学领域的海洋学、工程技术领域的计算机信息系统、材料学等方面,中国与希腊在通信领域的合作成果也较为突出。

4.匈牙利

从指标看,工程技术领域是匈牙利科技重点领域,科技人员规模、研发投入均居首位,研发投入占总投入的64.6%,企业部门的工程技术人员高达14500 人年,远超过其他学科领域各部门科技人员的总和。在与中国科技合作的特色领域方面,可重点关注流体与等离子体物理、冶金、风湿病学等领域。物理学、仪器仪表、电子电气等领域仍是传统重点领域。

5.罗马尼亚

罗马尼亚科技人员规模较前述国家已明显减少,全国自然科学领域的科技人员规模尚不足4000人年,工程技术领域是科技人员主要聚集的学科领域,全国拥有8820人年工程技术类科技人员。全国全年科研经费投入不足10 亿欧元,经费投入不足。罗马尼亚作为一个农业大国,其农业领域的科研经费投入仅为4500万欧元。目前,中国与罗马尼亚在农业方面没有合著论文超过50篇的子领域,这一方面有潜力可以挖掘。此外,中国与罗马尼亚学者在物理学领域的合作成果丰硕,合作基础扎实。工程技术领域,仪器仪表、电子电气是传统优势领域,值得关注核技术领域,双方合作发文已达144 篇。此外,中国与罗马尼亚双方在消化内科、肝病、精神病学方面也有良好的合作基础。

6.其他国家

其他中东欧国家中,中国与塞尔维亚在物理学等优势合作领域已形成显著成果,在数学领域合著论文已超过300篇,在内科学、光学、材料学、心血管系统、电子电气、仪器仪表等领域也具有良好的合作基础。斯洛文尼亚在中东欧国家中人均GDP 最高的国家,科技创新领域较富活力。斯洛伐克、斯洛文尼亚与中国的合作多集中于物理学领域。中国与斯洛文尼亚在医疗领域的产业合作已有良好开端,研究领域合作可进一步推进。中国与克罗地亚则可在材料学、环境科学、热力学、营养与饮食等领域加强合作。保加利亚的优势特色领域主要体现在植物学、生物化学和医疗健康领域。爱沙尼亚在环境科学、应用物理学、光学等领域的优势可进一步挖掘。拉脱维亚在流体与等离子物理、核技术领域与中国已形成一定规模的合作成果。而中国与北马其顿、波黑的合作优势领域分别是自动控制、心血管系统领域。阿尔巴尼亚和黑山则均与中国在数学领域开展了合作。

五、中国与中东欧国家进一步加强科技创新合作的对策建议

未来,进一步加强中国与中东欧国家科技创新合作可以从如下几点着力。

1.清晰并持续强化双边特色优势领域合作

目前,中国与中东欧各国政府一直鼓励与推动国家间科技创新领域合作,但市场的内生合作动力尚未形成,主要表现为:一是人才储备与经费投入丰裕领域与成果集聚领域不一致;二是中东欧主要国家与中国科技创新领域的同质性明显,特色领域没有被充分挖掘;三是合作主体、基金资助机构中欧美机构较多,多方合作中主导力量需进一步分析。因此,挖掘中国与中东欧国家科技合作的内生力量十分必要,通过挖掘现有合作项目、合作网络潜力,进一步清晰中国与各中东欧国家在优势特色领域开展科技创新合作的着力点,沿着创新链不断拓展合作面,激活更多高校、企业和政府部门多方科技人员力量聚集特色领域开展强强合作,实现合作可持续。

2.强化特色优势领域科技人才交流机制建设

目前,中国与中东欧各国之间虽然已有较为活跃,且具备一定规模的科技人才交流,但聚焦特定领域、有明确机制保障、深入的科技交流仍需进一步加强。这一机制应覆盖两类主体,一类主体自然是特定领域的研究人员。中国与中东欧各国可以在具备竞争优势的双边科技创新合作特色领域设立专项人才交流项目,通过访问学者、培养培训等形式加强人才交流,促进在特定领域的科技创新合作。另一类主体是科技政策的决策或服务人员。这类人员的交流将有助于双边科技合作机制与项目的对接,如捷克国际科学与研究委员会就曾邀请新加坡国立大学计算机学院教授加盟合作。中国与中东欧国家间此类国际科技人员的合作机制如形成,毫无疑问将推动中国与中东欧国家的科技创新合作更上一个台阶。

3.以知识产权、创新创业合作为渠道加强成果转化

促进科技成果转化,实现科技创新的市场价值,将推动科技创新走上良性循环的道路。一方面,中国与中东欧国家应加大知识产权领域的合作,加强技术专利拥有者与潜在使用者的交流对接,加大技术交易中心或交易市场的合作。另一方面,各国应加大创新创业领域的合作,通过出台鼓励政策,举办项目对接、开展创新创业比赛等多种形式推动、帮助初创企业设立、发展,汇集高校、科研机构、投资基金、项目中介服务商、企业等各类主体,共同完善创新链,创造科技创新合作的良好生态圈。

4.构建跨部门合作机制推动科技与产业融合

在中国与中东欧各国已有的科技创新合作中,各国科技主管部门定期的政策对话沟通机制已经形成,高校与科研机构间也保持着频繁互动,但明显能发现科技与产业间的互动机制尚未形成,科技创新合作更多集中在研发阶段合作。因此,构建覆盖商务、科技、产业、金融等部门的跨部门合作机制非常必要,围绕创新链全链条展开政策对话与沟通,不仅要推动科技研发合作,更要探讨如何对接产业需求,如何借力投资基金,如何加速市场转化,实现市场价值。通过跨部门沟通机制,打造创新大平台,加强科技、资金、市场等要素集聚,优化资源配置,促进创新链、产业链、价值链与资金链融通支撑,在中国与中东欧各国科技创新合作中形成科技与产业融合的良好局面。

注释

①文献检索时间为2021 年7 月5 日。②数据来源于https://kjt.shaanxi.gov.cn/ggfw/xglj/kjtj/230194html.③笔者统计FP7和HORIZON2020中国与中东欧国家联合研究项目,主要包括两类:一类是以中国为项目组织国,中东欧任何一国参与的项目;另一类是以中东欧任何一国为项目组织国,中国参与的项目。两类数据汇总过程中,会有多国共同参与的项目重复计划的情况出现。若剔除多国合作的重复项目,则无法全面反映中国与中东欧各国联合研发的双边情况,故此,文中数据未作剔除。