皖西大别山地区传统建筑文化传承设计研究

2021-11-18季文媚辛明徽刘慧莹

季文媚,辛明徽,刘慧莹

(安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230601)

皖西大别山地区文化是几千年自然与人文精神的体现,有着丰富并且独特的物质文化与非物质文化积淀。大别山地区的建筑文化是组成当地文化的一个重要部分,其历史文化、红色文化与迁移文化等都对皖西大别山地区传统民居形式的形成与发展产生了不同程度的影响,因此,皖西大别山地区的传统建筑正是多种文化交融的物质反映。

受地方政府委托,笔者有幸参与金寨县燕子河镇六霍起义纪念馆建筑设计,在实地踏勘调研的基础上,充分挖掘地域建筑文化。本次设计方案不是盲目地给建筑贴上符号标签,而是将地域性特色分析与实际功能要求相结合进行建筑空间设计。本设计研究通过发掘地域文化资源,因地制宜制定保护策略,结合时代特色塑造大别山地区独有的传统建筑文化,在充分尊重皖西大别山地区丰富的自然资源与地域文化的基础上,提高地域文化影响力、建立当地人民的归属感与民族自信心,实现大别山地区的民族文化振兴。同时,新地域传统文化能对当地的旅游经济发展产生积极影响,旅游业的大力发展也能进一步推动当地文化宣传与推广工作,将其打造成安徽又一张优质文化名片。

1 地理与历史文化背景

1.1 区位地理概况

金寨县地处大别山主山脉的北侧,为鄂、豫、皖三省的交界处,是安徽省内人口最多、面积最大的山区县,境内相间分布着山脉、丘陵与长条形盆地、河谷。当地四季分明、气候温和、雨量充沛,是典型的北亚热带湿润季风气候。

1.2 历史文化背景

金寨是鄂豫皖革命根据地的核心区。抗日战争时期,金寨是安徽省乃至大别山区抗日救亡运动的领导中心。解放战争时期,金寨是刘邓大军挺进大别山的“前指”所在地和人民解放军夺取全国胜利的前进基地。六霍起义是鄂豫皖地区在土地革命战争时期爆发的一次大规模的武装起义,影响深远。六霍起义的胜利使皖西的革命斗争从此迈进了工农武装割据的新阶段,为皖西革命根据地的形成和发展奠定了基础。

1.2.1 民居文化

皖西大别山地区的传统民居在很大程度上受到了当地悠久浓厚的历史文化沉淀的影响。皖西地区“成长于江汉,扎根于江淮”,同时受皖南地区徽州文化与江浙地区细腻婉约的吴越文化以及在此盛行的鄂北楚文化影响,多种文化的精髓在此交融汇合。

1.2.2 移民文化

根据文献与资料调查发现,皖西大别山地区古聚落的百姓多为移民,对于一个地区的文化有着较大的影响力。受到元末明初战争与天灾的影响,安徽境内人口凋零,明初统治者为振兴中原地区发展,大力推动移民政策。当时“江西填湖广”的政策对于安徽地区文化造成了巨大的冲击,也使得皖西大别山地区的社会与文化交融更加频繁多样。

1.2.3 红色文化

大别山革命老区在新中国建立和社会主义建设进程中起到了举足轻重的作用,是土地革命战争时期的全国第二大革命根据地,被誉为“红军摇篮、将军故乡”,形成了独特的红色文化。燕子河镇是皖西大别山地区开展革命活动最早的地区之一,有着丰富的红色文化遗产资源。以名人故居与战争遗址为主的红色建筑文化遗产广泛的分布在镇内偏僻的乡村与山区。除此之外,当地还有许多流传甚广的红色歌曲与革命故事。

2 传统建筑特征

根据实际调研的结果分析,皖西大别山区的村落选址、布局以及民居风貌等方面受到传统文化与自然因素的影响较为深刻。通过深入研究其选址布局、单体形制、围护体系等传统地域建筑要素,以及村落的街巷布局与公共空间,注重其历史延续性。

2.1 聚落选址

大别山传统聚落分布特征主要为两种形式:

第一种是依傍山体营建的自然聚落,居民可以便利地获得聚落周围的自然资源以满足日常生活需求。住宅选址大多屋后靠山、房前面水,遵循传统风水理论中“山环水抱、负阴抱阳”的布局形式。自然聚落大多建于山坳平缓坡地,总体呈点状分布。冬季聚落旁的山体能够阻挡寒冷的西北风。到了夏季,建筑前的溪流或者水塘能够驱散酷热,同时还可以为灌溉和生产提供方便。

皖西大别山地区地理条件优越,战略地位极其重要,因此,该地区长期处于频繁的社会动荡之中。这样的社会背景导致了大量山寨的出现,演变至今,形成了大批传统村落。

第二种为城镇聚落,具有一定规模的人口,同时拥有完备的聚落形态和完整的产业链。大多城镇聚落成规模分布在平原地带以获得丰富的资源与便利的交通。

2.2 形态布局

在整体布局方面,皖西大别山地区民居多依山而建,并横向平行扩展分布。出于防御需要,该地区民居巷道相连,每户之间相通,且都有后门要道通往后山。聚落大多紧邻着溪流、河流或者人工蓄水池塘,这样的布局不仅便于居民获取生活水源,同时还能起到防洪排水等作用。水为阴,山为阳,半圆塘与环山组成太极八卦图,皖西大别山地区的聚落形态符合阴阳五行、天人合一的传统布局思想。

2.3 建筑形式

皖西大别山地区的传统村落很多都是由明清时期的外来移民以血缘关系为纽带,一个家族集体迁移至此营建,所以这里的大多数传统村落皆为单姓村落。在当时的社会背景下,当地的居民饱受战争之苦,因此,村落中建筑多兼有防御功能,能够容纳整个大家族共同生活,共抗外敌。

这种大屋建筑是由许多独立居住个体组成的庞大建筑群,每个居住个体之间相互连通,将建筑群的中轴线作为中心,每一层的居住个体又都以环廊相连。一部分大屋建筑还会修建暗道,这些暗道在战时联通地下空间,同时可以在平时生活中供日常排水用。

2.4 建筑结构

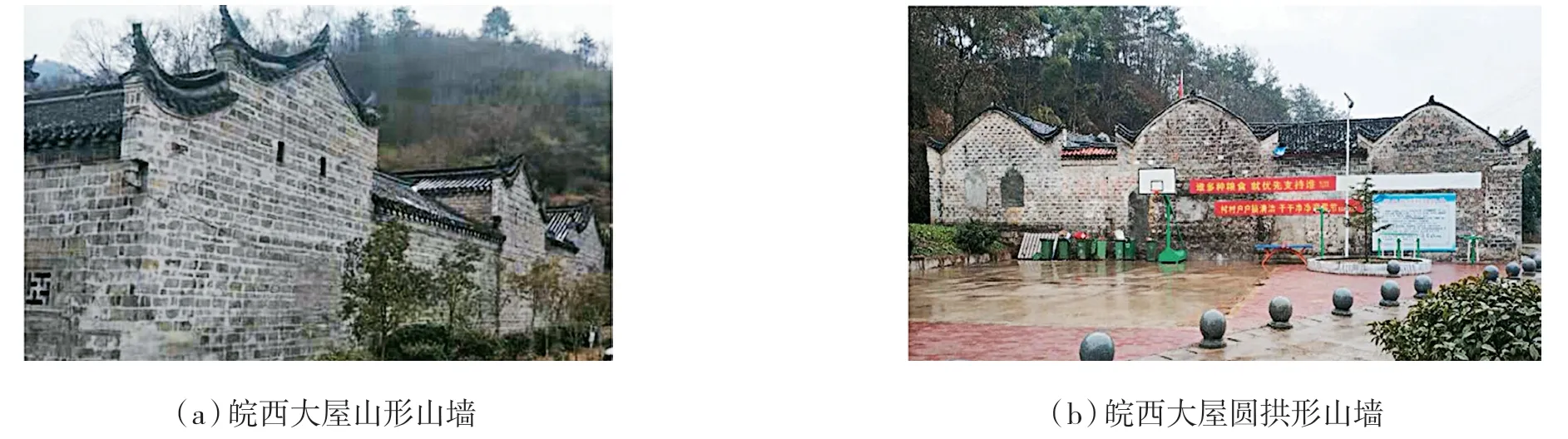

皖西大别山地区的传统建筑大多以石材、砖料、木材等作为主要材料,当地这些材料不论在资源获取还是加工方面都颇为方便。该地区建筑采取了中国传统木构架结构形式中的抬梁式、墙承式、穿斗式三种类型(图1),大多为硬山式屋顶,山墙多由圆拱形与山形组成的形式出现。抬梁与穿斗相结合的建筑形式很好满足了堂屋正房需要较大进深空间以及采光的需求,同时节约了建筑成本。山墙位置简化起翘的马头墙做法在保留了防火作用的同时起到了装饰作用(图2)。

图1 金寨县大屋内部结构

图2 皖西大屋山墙

2.5 建筑空间分析

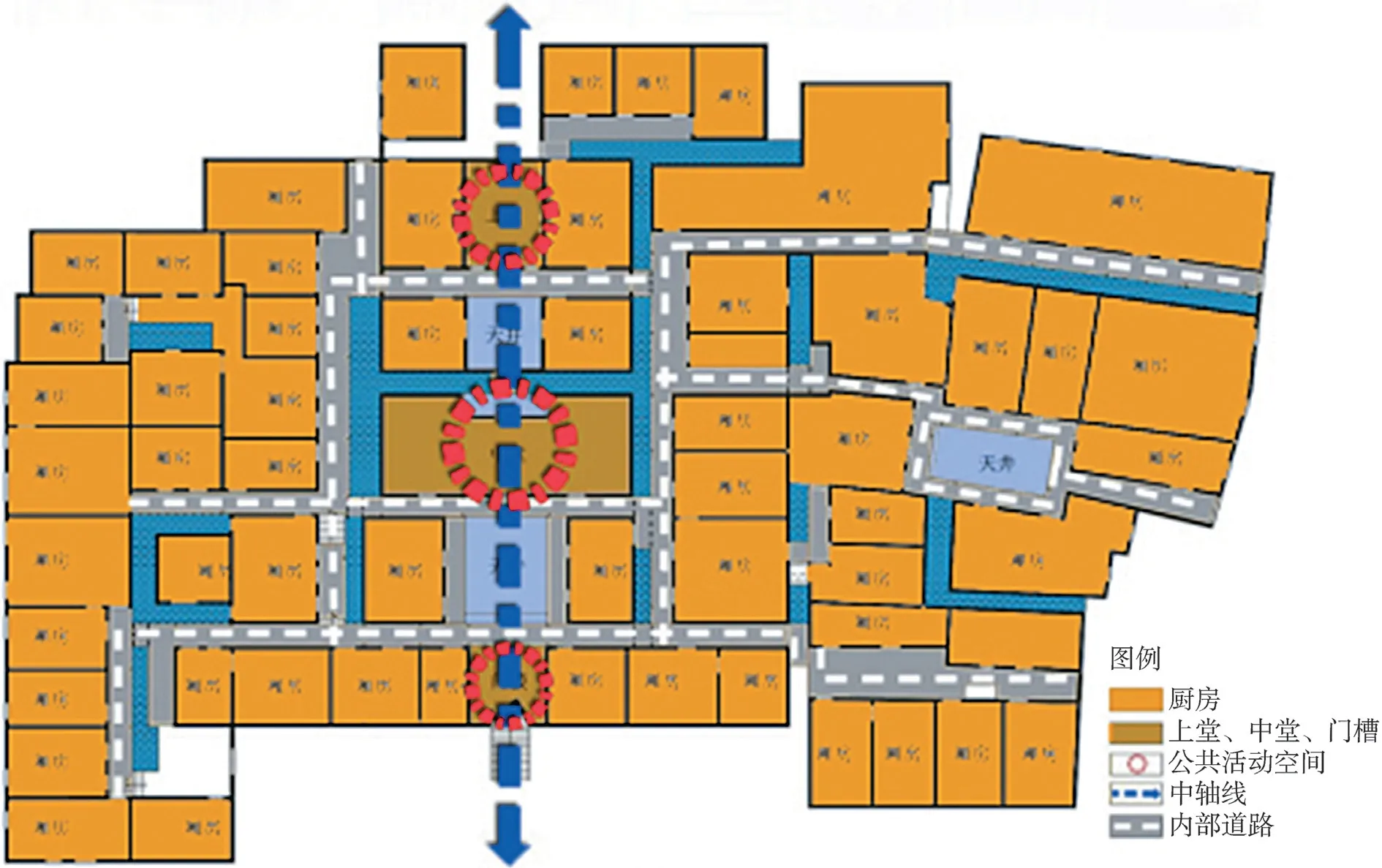

皖西大别山地区的民居建筑空间很大程度上受到过去战乱时期的影响,形成一种明暗相间、开敞与封闭共存、主次分明的防御型空间。大屋建筑由十几间至数十间居住个体组成,一般分为下堂、中堂、堂屋,构成一条明显的中轴线。从入口到堂屋按序列在中轴线上布置,厅堂四周展开布置众多厢房。为获得足够的采光和通风,各厢房大多面向天井,通过围绕天井四周的回廊组织日常的交通活动(图3)。

图3 金寨县姜湾镇姜家大屋平面图

从内部功能角度,皖西大别山地区传统民居的建筑空间可以分成主体空间、附属空间、室外空间、交通空间这四类。这四种空间要素的交叉并行关系表明,该地区传统民居的功能与空间关系相互叠加渗透,构成虚实交汇的组合形态。

2.6 装修装饰特征

皖西大别山地区传统民居的装饰主要是以农耕文化祈求吉祥如意的美好愿望为题材的木雕和石雕,风格相对简朴。这样的装饰风格体现了民俗、风水等深厚的传统文化内涵,以及皖西大别山地区传统民居建筑不同于徽州建筑、独有的庄重与朴素气质。

3 建筑创作实践

3.1 传统特色分析借鉴

3.1.1 大屋建筑的空间序列

皖西大别山区的大屋建筑具有明显的地域特色,各厢房和居住个体沿轴线成纵向和横向以及环绕布局的设置,使各房间都能获得较好的采光与通风,同时连接各个房间的围廊营造出众多小空间,给整体的空间布局增添许多趣味。

3.1.2 墙体

皖西大别山地区的建筑墙体在适应当地潮湿多雨气候的基础上,通过青石砖的组合砌筑兼顾了经济耐用与整体美观。该地区也有马头墙,但不同于徽州地区,皖西大别山地区民居的马头墙在建筑山墙面和正面皆有设置。

3.1.3 屋顶装饰

皖西大别山地区传统民居的屋脊线装饰形式简洁,屋脊端部处没有鸱吻,通过立瓦与砖垫高向两侧叠涩。正中通常用瓦片叠成铜钱纹样,垂脊向上微微翘起,形成向上的弧形(图4)。

图4 金寨县天堂寨黄氏宗祠屋顶装饰

3.2 传统特色符号运用

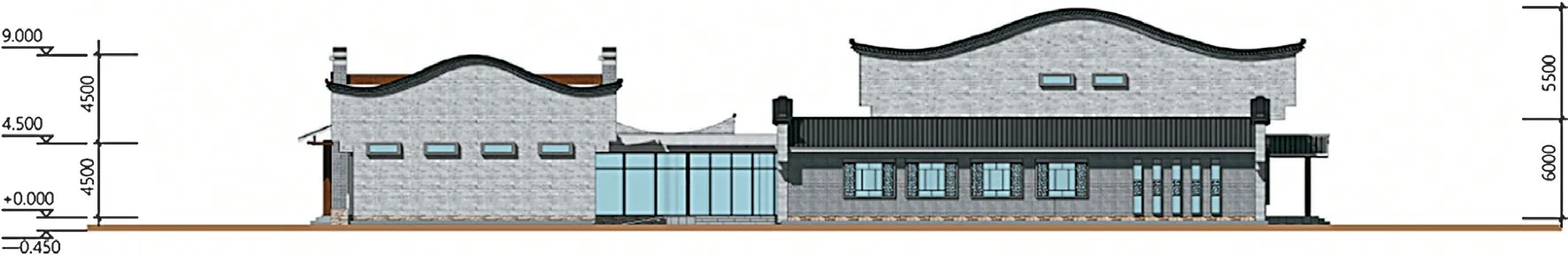

燕子河镇六霍起义纪念馆方案的外立面墙体材料采用具有皖西地域特色的青砖、灰瓦以及当地石材。大门及檐口的立面设计融合了当地建筑以抽屉檐为主,附加不同装饰形式的砖砌檐墙样式以及形式简洁的屋脊线装饰(图5)。

图5 六霍起义纪念馆北立面图

方案的立面设计中同样融入了皖西大别山地区类似徽州地区而又独具特色的山墙形式,在建筑山墙面和正面皆有设置马头墙,且曲线柔和(图6)。

图6 六霍起义纪念馆西立面图

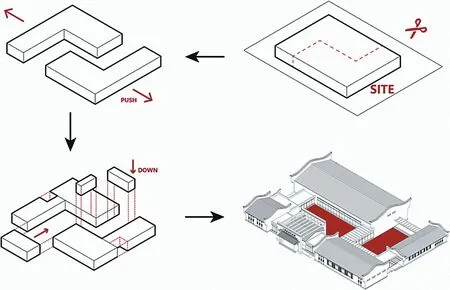

3.3 空间与功能设计

皖西大别山地区气候宜人,日常生活不局限于室内空间,六霍起义纪念馆重点营造的院落式空间是大别山区传统建筑布局的核心样式。六霍起义纪念馆的平面由若干个单体建筑组成,通过围廊环绕中庭,围合成几个庭院,开敞的顶部与自然相通,将建筑内部与外部的界限模糊化,达到外闭内敞、外紧内松的空间效果(图7)。连廊创造出多样化的路径使建筑通达,实现功能空间的连贯,同时又达到良好的通风和采光效果。

图7 体块生成与院落式空间组合

皖西大别山地区的传统建筑设计精巧,讲究细节的处理。金寨县燕子河镇六霍起义纪念馆为了避免呆板的建筑形象,没有刻意强调在单一体量中集成各种功能(图8)。层层递进的园林式空间趣味丰富,游人必须深入其中感受景观与空间的变化,营造场所与建筑的对话,创作有变化的天际线与建筑相融合,大大丰富了游客的观展体验。

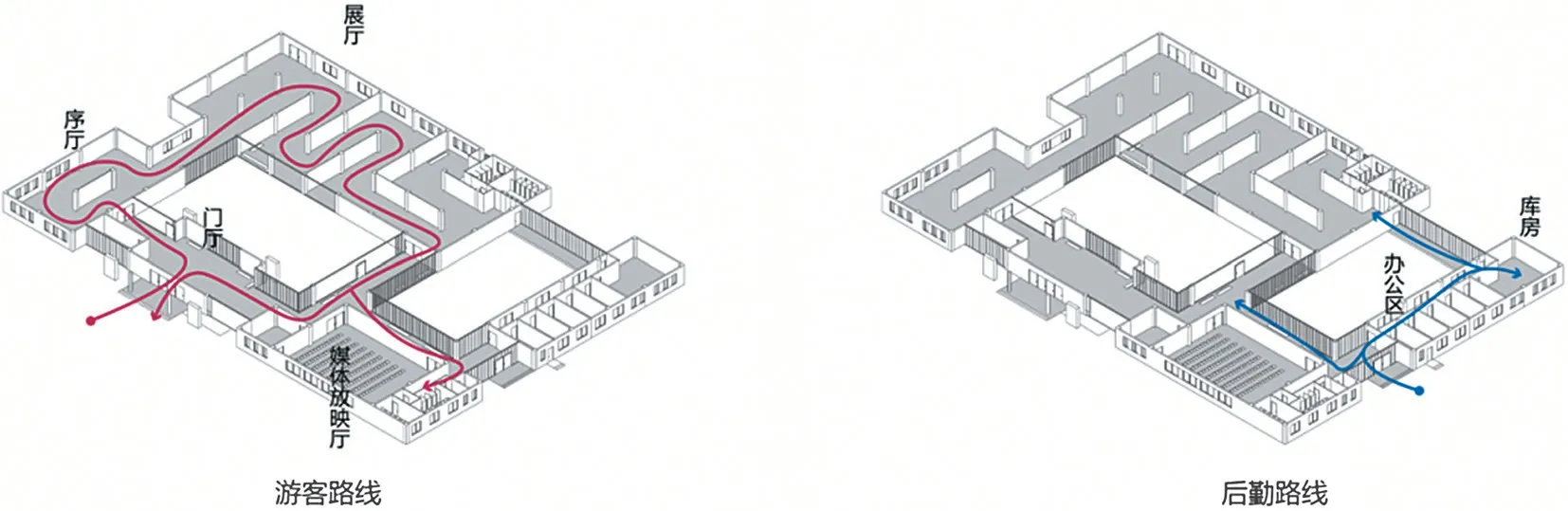

图8 六霍起义纪念馆流线分析

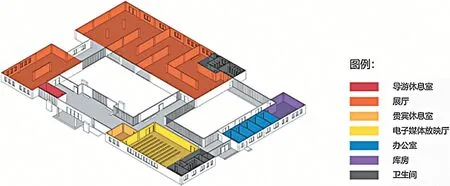

本次六霍起义纪念馆的方案设计空间组合采用了放射兼串联的形式,整体组合紧凑、适应性强,围绕交通枢纽组织布置陈列空间的组合设计将会在实际使用中显现出极大的灵活性。参观者既可以按顺序参观各个陈列厅,也可以直接到达其中某个单独的陈列厅。同时中庭花园的设计处理改善了建筑的采光通风效果(图9)。另外,纪念馆设计通过院落式布置组合功能空间合理引导参观者,以展板、展示柜为主的静态媒介形式与以多媒体为主的视频、音频媒介形式相结合,给游客创造浸入式的观展体验,更好地宣传当地的红色文化。

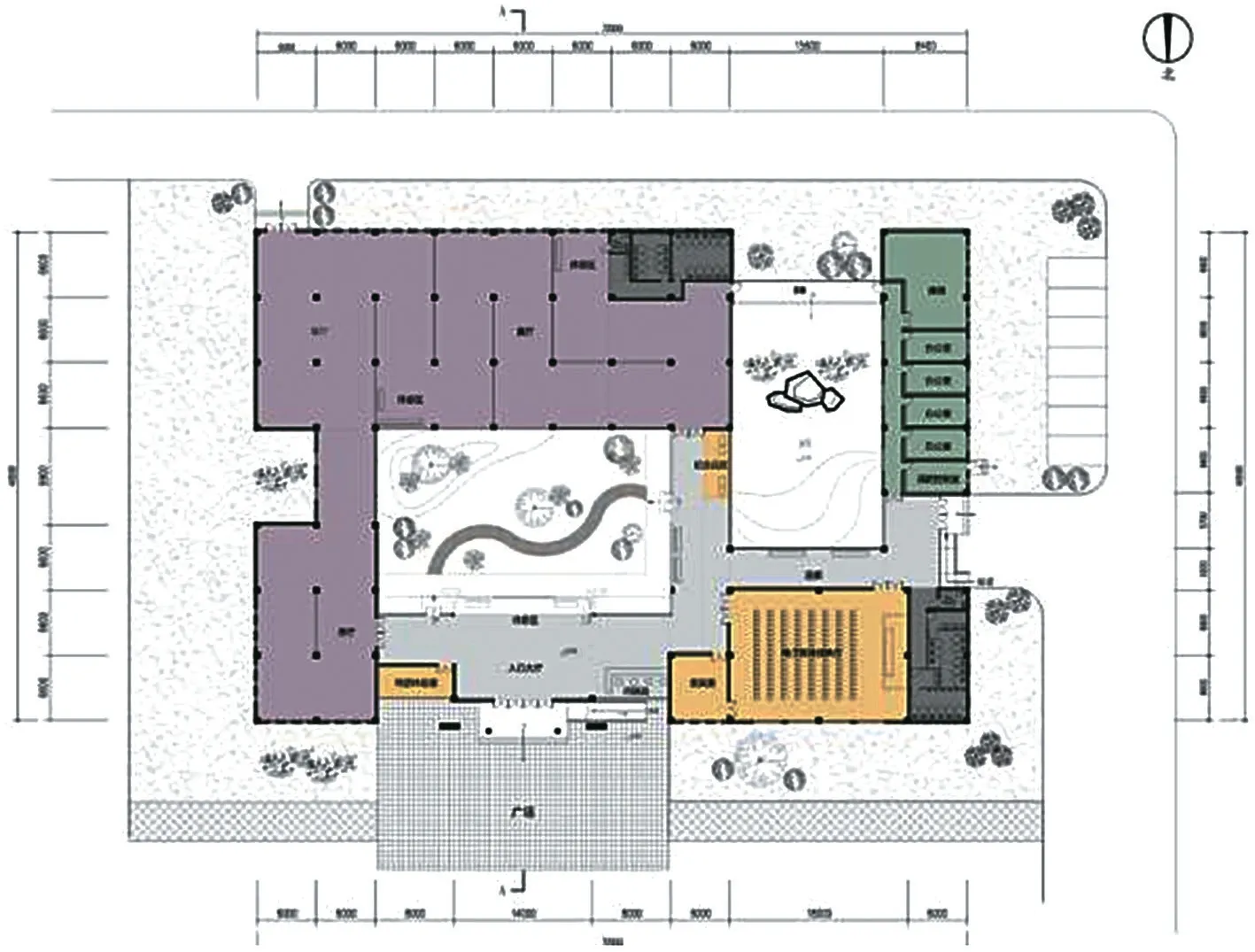

图9 六霍起义纪念馆功能分析

本次方案设计将展厅部分围绕中庭空间按照顺时针方向串联布置,具有很好的引导性。序厅与展厅依次衔接,步步递进,充分有效地利用布展空间,更加直接地给参观者展出一卷红色革命历史长轴。双中庭的设计将纪念馆的办公功能和展览功能分隔开,合理的主次入口的位置选择使观展人流与工作人员互不干扰,不仅使整个建筑的功能流线更加清晰,而且很好地满足了消防疏散的规范要求(图10-图11)。

图10 六霍起义纪念馆总平面图

图11 六霍起义纪念馆一层平面图

4 传统建筑与现代公共建筑的耦合

中国传统民居建筑形式与特征上所表现出的各式各样的差异,很大程度上受到所在地的自然条件、经济条件、材料及构造技术以及文化和宗教信仰等因素的影响。传统建筑是与自然、人文环境最大适应的结果。因此,传统民居建筑的经验与精华在现代公共建筑设计中同样具有参考借鉴的价值,传统与现代建筑在形式创造与空间感知等方面都是相通的。

皖西大别山地区传统建筑文化蕴含着当地的思想观念、民俗文化和情感寄托,而不仅仅局限于物质材料堆砌的建筑实体。通过地域文脉的传承、建筑符号的转译和空间意境的营造,才能引起人们内心深处的共鸣。笔者在六霍起义纪念馆建筑设计中从建筑文化视角对当地的传统建筑展开研究,凝练文化元素,提取建筑符号进行建筑创作实践,以期将传统建筑文化与现代公共建筑设计相耦合,达到在享受现代建筑便利的同时,体现当地地域文化特色,增强参观者心理认同感。

5 结语

研究传统建筑文化,一方面是为了在当代公共建筑的创作实践中借鉴当地传统地域建筑的经验与艺术精华,另一方面也是在响应国家号召,在设计“有中国特色的现代化建筑”的前提下对建筑地域性开展考察。笔者在六霍起义纪念馆的方案设计中,结合当地的红色文化探索传统建筑的延续与创新,努力设计出皖西大别山地区传统建筑文化与红色教育基地相融合的新时代纪念馆。