中国民族舞剧发展历程刍议 □

2021-11-17包文华谷悦

包文华 谷悦

摘 要:本文从中国第一部民族舞剧《宝莲灯》开始,将中国民族舞剧的发展历程分为几个阶段进行了历时性的描述,对中国民族舞剧的“洋为中用”到“自主创新发展”“百花齐放”的发展经历进行了实证性的论述。本文基本厘清了中国民族舞剧从无到有的发展历程,对每个时期的舞剧作品进行了详细分析和客观评价。

关键词:中国民族舞剧;发展历程;《宝莲灯》;《永不消逝的电波》

新中国成立以来,我国的民族舞剧经历了漫长的发展历程。

一、中国民族舞剧的探索发展

20世纪50年代,是中国舞剧民族化之路的初步探索时期,是中國民族舞剧探索、形成的开端。《宝莲灯》是新中国成立后创作的第一部舞剧,作品借鉴了西方芭蕾舞剧的编创经验,将西方芭蕾与中国的传统舞蹈相融合,创作出了芭蕾民族化道路上的实验性的作品。舞剧《宝莲灯》也创造了中国舞剧的多个第一:新中国的第一部民族舞剧,第一个登上人民大会堂舞台演出的舞剧,第一个拍成了彩色电影故事片的舞剧作品……这在中国舞蹈事业发展史中具有重要的意义,标志着我国舞剧事业的良好开始。

20世纪60年代,是中国民族舞剧继续探索发展的时代。芭蕾舞剧《红色娘子军》的诞生,是芭蕾舞剧艺术在中国开出的最灿烂的花朵。舞剧《红色娘子军》于1964年由中央芭蕾舞团创作演出,是一部以中国革命为背景题材的作品。作品以芭蕾舞这种舞蹈形式表现中国革命精神,有比较完整的故事情节、人物形象塑造,在创作思路上进行了新的探索,用艺术化的舞蹈动作塑造了“娘子军”英姿飒爽的艺术形象。舞剧中的歌、舞表演形式融为一体,相得益彰,贯穿舞剧的全过程。

红色娘子军》的创作有编导的个人的审美意识和创作风格,同时在艺术形象的塑造上符合中国人自己的审美特点,是中国民族舞剧创作、探索具有里程碑意义的一部经典之作。《红色娘子军》演出4000多场,是舞剧演出场次最多的作品。舞剧《红色娘子军》同时也成为中华传统文化的传承之作。毛主席曾这样评价《红色娘子军》:“方向是对的,革命是成功的,艺术上也是好的。”

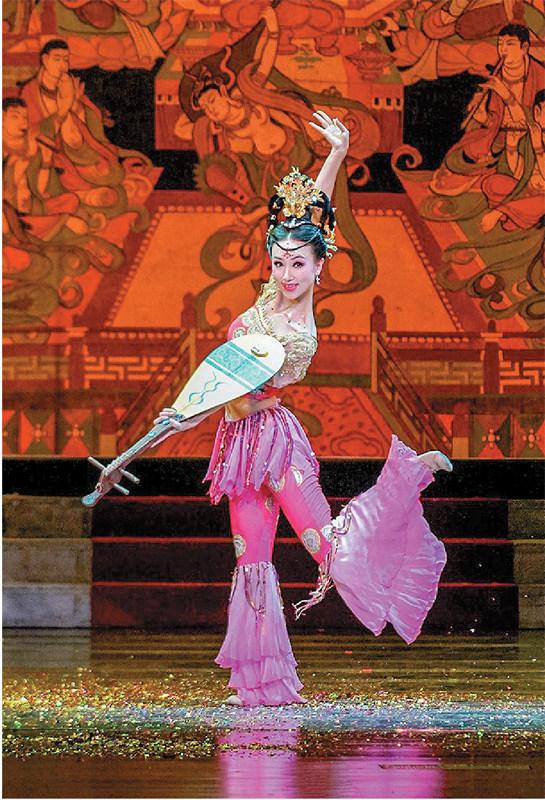

20世纪70年代,舞剧《丝路花雨》于1979年由甘肃省歌舞剧院创作并演出。舞剧《丝路花雨》作为将敦煌壁画艺术再现的经典作品,标志着中国古典舞流派的诞生,同时也标志着中国民族舞剧的转折。《丝路花雨》是在“文化大革命”后,解放思想、推陈出新的历史背景下创作的作品,以中国古代的丝绸之路为背景,讲述了主人公英娘和父亲对波斯人的大义大爱,体现了中外的深厚友谊。作品题材的选择体现了民族性、本土性特点,作品表现内容深刻,具有时代印记与意义。这部舞剧的演出,轰动北京,震撼全国。《丝路花雨》在舞蹈音乐、舞台背景、服装道具、化妆等诸方面都有所创新,在中国民族舞剧发展的历史上,其弘扬中华民族灿烂文化、大胆创新的精神具有时代价值。

二、中国民族舞剧的改革创新

20世纪80年代,改革开放的春风吹遍了大江南北,中国民族舞剧获得了新的发展。当时全国舞蹈比赛出现了一大批引人注目的舞蹈作品:刀美兰的《水》,通过水来表现家乡的美丽,跳出了少女的真切之情;杨丽萍的《雀之灵》,用人的肢体语言惟妙惟肖地刻画出孔雀的形象,展现了舞者飘逸优美的舞姿;马跃的《奔腾》,表现草原牧民策马奔腾的情形,同时寓意着我们的祖国像奔腾的骏马一样腾飞,激励着很多人。如果说80年代的这些舞蹈作品,是压抑很久的舞蹈家的创作激情的喷发,那么舞蹈作品《再见吧妈妈》就是从人性的角度出发,将党性、军性、人性进行融合的经典当代题材作品。这是中国舞蹈界最充满激情的时代,作品从人性的角度去挖掘母亲与孩子的感情,表现了母子之间生死离别的生动场景。作品用舞蹈的表达方式把人物英雄的人性深刻地表现出来,在1980年第一届全国舞蹈比赛中,在编导、表演、音乐方面均获得一等奖。

20世纪90年代,是中国民族舞剧发展的又一个崭新的时代。这一时期的舞蹈创作特点是,舞蹈作品内涵的深度挖掘、思想深度的提高、舞蹈编舞手段的多种手法的运用。以经典民族舞剧作品《阿诗玛》为例,该作品由云南省歌舞团于1992年创作演出。作品以阿诗玛、阿黑、阿支三人之间的爱情为主线,运用传统的写意手法,通过意象来表达感情。《阿诗玛》将舞蹈语言与作品内涵融于一体,探索出中国民族舞剧民族化的新道路。作品体现现实性、时代性,追求舞蹈语言的多义性。“舞剧《阿诗玛》充满云南少数民族的歌舞特色,打破了我国舞剧创作长期受西方芭蕾影响而形成的模式,用诗化的舞蹈语言和舞剧结构来挖掘深刻的思想意义,探索民族舞剧的创新之路,保持了鲜明的民族特点。”

三、中国民族舞剧的百花齐放

21世纪至今,是中国舞蹈史上具有包容性、多元探索的新时代。一是民族舞剧继续繁荣;二是很多经典的作品被复排,例如《丝路花雨》《铜雀伎》等等;三是地方专业文艺团体相继推出了具有地域特色的作品,例如《大梦敦煌》等作品;四是作品进行了审美艺术特征的探索,例如王玫的《雷和雨》独具形式美和抽象特点;五是出现了实景演出的作品,例如《丽江印象》《千古情》系列作品等,推动了旅游业的发展;六是出现了跨界舞蹈创作,例如张艺谋的《大红灯笼高高挂》;七是产生了很多原生态的民族民间舞蹈作品,例如杨丽萍的《云南印象》;八是影视改编为舞蹈,例如《霸王别姬》《红河谷》等等;九是电视选秀类的舞蹈节目出现,如《舞林大会》。

当前的新时代正是中国民族舞剧绽放的时期,为中国舞蹈发展提供了展示的舞台,为艺术创作、表演、作品呈现等方面奠定了良好的基础。以2018年由上海歌舞团创作演出的舞剧《永不消逝的电波》为例,作品由韩真、周莉亚编导,朱洁净、王佳俊为男女主演,内容以解放战争时期为背景,讲述了发报员李白与共产党员兰芬假扮夫妻,开展工作,在艰苦的工作环境中顽强斗争并产生爱情的故事。

随着市场经济的发展,舞剧题材已更趋多样,很多编者、观众对红色题材舞剧抱有一定的刻板印象,此类作品往往也比较难以跳出这个模式。而《永不消逝的电波》作为上海新推出的一部力作,呼应了这座现代化大都市的文化品格,做到了与时俱进,让观众耳目一新。这是传统红色题材作品的脱胎换骨,是中国红色题材舞剧的一次蜕变,更是中国舞剧的一次飞跃。

中国舞蹈70多年的岁月,伴随着新中国70多年的风风雨雨,我们的民族舞剧虽然经历了各种坎坷,但是依然一路高歌、一路阳光地向前奔跑。

四、结 语

中国舞蹈事业经历了70多年的风雨历程,有自己的印记与历史沉淀,在坎坷的经历里有很多历史性的瞬间。从中国民族舞剧在探索发展时期的“洋为中用”,到改革开放时期的锐意创新,再到21世纪中国舞蹈事业的百花齐放,中国民族舞剧在继承与现代性转型中不断重构,在波澜壮阔的世界格局和中西方文化的冲锋、交流、融合互动中走出了一条中国舞蹈之路。

(齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院)

基金项目:本文系黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目(立项编号:135309404)、齐齐哈尔大学教育科学研究项目(项目编号:GJSKYB202012)研究成果之一。

参考文献

[1] 谢晨彤.论民族舞剧《丝路花雨》创作特征及艺术价值[D].河北师范大学,2014.

[2] 韩璐.浅析中国民族舞剧典范《丝路花雨》的诞生、发展及创新[J].散文百家,2019(09):100.

[3] 沈培艺,朱运祯.那些向经典舞剧致敬的日子[J].舞蹈,2019(05):50-58.

[4] 欧建平.西方芭蕾在中国——洋为中用70年[J].艺术评论,2019(11):7-21.

[5] 冯双白.走创新发展道路,攀舞剧艺术高峰——40年来中国舞剧创作一瞥[J].舞蹈,2020(06):5-7.

[6] 秦萍.大型民族舞剧《阿诗玛》[J].舞蹈,2008(07):38-39.

[7] 李娜.《永不消逝的电波》:新时代中国红色题材舞剧的当代活力[J].北京舞蹈学院学报,2020(04):26-31.

[8] 周丹.云南民族舞剧《阿诗玛》创作探究[D].云南艺术学院,2016.

[9] 邓小娟,关樱丽.舞剧《丝路花雨》的剧本构成[J].北京舞蹈学院学报,2019(01):102-106.