北京市小学教师对ADHD的认知现状、态度及影响因素分析

2021-11-17毛颖梅张旭马丽华安欣颖王萍柳溪

毛颖梅 张旭 马丽华 安欣颖 王萍 柳溪

[摘 要] 采用问卷形式调查北京市1 348名普通小学教师对注意缺陷多动障碍(ADHD)的认知情况和态度,并分析影响因素。研究发现,教师的ADHD知识总体知晓率为45.07%,城区和郊区教师知晓率差异显著。单因素分析发现,不同地区、教龄、学历、是否师范专业、上学和在职期间是否学习过相关内容在病因(预后)得分上差异显著;不同性别、地区、教龄和学历在特征表现得分上差异显著;不同性别在治疗(教育干预)得分上差异显著。多元线性回归分析显示,城区、受过相关培训、师范专业毕业和研究生及以上学历教师的病因(预后)得分更高;女性和城区教师的特征表现得分更高;未教过ADHD学生、城区、研究生及以上学历和教龄10年以下的教师对待ADHD儿童的态度更积极。教师态度和病因(预后)、治疗(教育干预)知识负相关,和特征表现知识正相关。整体而言,北京小学教师对ADHD的认识还存在不足,对待ADHD儿童的态度比较消极,有必要从多种渠道开展培训和建立多方协作的支持性教育体系。

[關键词] 注意缺陷多动障碍;教师知识;教师态度;影响因素

[中图分类号] G 76 [文献标志码] A [文章编号] 1005-0310(2021)04-0085-08

Analysis on the Current Cognition,Attitude and Influencing

Factors of Primary School Teachers in Beijing towards

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

MAO Yingmei1, ZHANG Xu1, MA Lihua2, AN Xinying3, WANG Ping4, LIU Xi5

(1.College of Special Education, Beijing Union University, Beijing 100075, China;2.Shenjiaying Central Primary School,

Yanqing District, Beijing 102100, China;3.Beijing First Normal Affiliated Primary School, Beijing 100075, China;4.Wenhui

Primary School, Dongcheng District, Beijing 100022, China;5.Beijing Primary School Changyang Branch, Beijing 110111, China)

Abstract: A questionnaire was used to investigate the cognition and attitude towards Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among 1 348 primary school teachers in Beijing and the influencing factors were analyzed.The study found teachers overall awareness rate of ADHD is 45.07%, there is a significant difference between teachers who are from urban areas and suburban areas. Single factor analysis found that there are significant differences in the etiology (prognosis) scores of different regions, teaching experience, educational background, and whether they graduated from normal school and have received training of ADHD during pre-service education and in-service education; different genders, regions, teaching experience and educational backgrounds have significant differences on scores of features; different genders have significant differences in treatment (educational intervention) scores. Multiple linear regression analysis showed that teachers who are from urban areas, have received training of ADHD, and graduated from normal schools, with master degrees possess sound information on etiology (prognosis) of ADHD; female teachers and teachers from urban areas possess sound information on features of ADHD; teachers who have never taught ADHD, from urban area, graduated with master degrees, and have a teaching experience of less than ten years are more positive toward ADHD. Teachers attitude are negatively correlated with knowledge of etiology (prognostic), medical treatment (educational intervention), and positively correlated with knowledge of features. Generally speaking, their attitudes towards ADHD are less positive. It is necessary to provide more support for primary school teachers through professional training by multidisciplinary teams.

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Teachers knowledge; Teachers attitude; Influencing factors

0 引言

注意缺陷多动障碍(Attention Deficit Hyperactivity Disorder,ADHD)是一组以注意力缺损、多动和冲动为核心特征的儿童期常见精神障碍。这些核心缺陷对儿童在学校的学业和人际交往有长期的负面影响,也给教师开展教学造成严重困扰[1]。据全球数据显示,ADHD的患病率为5.6%~7.2%[2],近年来上升趋势明显[3],这意味着普通学校班级中出现ADHD儿童的概率很大。注意力缺陷、多动、冲动等ADHD的核心表现在教室环境中尤其容易受到关注,小学教师在ADHD儿童早期发现、评估、给父母提出建议、帮助孩子提高学业和社交技能上起着关键作用[4]。对教师的研究发现,教师习得的经验和知识影响着他们的信念和态度,并进一步体现在教师行为上[5]。因此,了解教师对ADHD的认知现状和态度,对ADHD儿童的早期识别和干预有重要意义。

自从1994年Jerome等首次采用ADHD知识量表(ADHD Knowledge Scale,ADHDKS)对小学教师的ADHD知识进行系统研究以来,国外已经出现了不少相关研究成果[6-7]。整体而言,基于Jerome等的量表,教师对ADHD知识平均知晓率在76.3%~82.4%之间。Sciutto等

将ADHDKS改进为注意力缺陷障碍知识量表(Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale,KADDS),分为症状、一般信息(病因)和治疗3个分量表,并为每个题目增加了“不知道”选项,以减少猜测性答案。该研究发现,教师对ADHD知识平均知晓率为47.81%,教师对ADHD症状的了解水平好于治疗和一般信息(病因)知识[8]。研究进一步发现,教师具有的ADHD知识与他们对待这类儿童的态度和行为之间存在着复杂密切的关系[9-10]。教师是否与ADHD儿童有过直接接触、接受相关课程学习和培训机会的多少、班级规模等因素都可能影响到教师对ADHD的了解程度和对ADHD儿童的态度[11]。

ADHD是我国学龄儿童的常见精神障碍,但经知网检索发现,近十年来国内关于教师对ADHD认知和态度的研究非常少见。金文岚等采用自编问卷,对上海中小学教师做了调查研究[12],发现教师对ADHD核心特征中的注意力缺陷症状的认识度较高,在ADHD的病因和干预认识上存在误区,大部分教师对 ADHD持有较为负面的态度。但该研究并未评估教师对ADHD知识的知晓程度,也没有深入探讨教师在ADHD知识与态度之间的关系及其影响因素。此外,该研究问卷采用“是”或“否”两选格式,被调查者有50%的机会猜测正确答案,会导致对教师的ADHD知识水平的高估。

基于小学教师在ADHD儿童早期识别和教育干预上的重要作用,本研究以北京市普通小学教师为调查对象,了解这一群体对ADHD不同维度知识的知晓程度和对ADHD儿童的态度,

分析二者之间的关系,

并探讨影响因素,为今后普通学校建立ADHD儿童融合教育支持体系和开展教师专业培训提供科学依据。

1 研究内容

1.1 研究对象

调查对象为北京市西城、东城、朝阳、丰台、延庆、平谷、房山等7个区县的26所小学教师。问卷通过问卷星专业调查平台发布,由学校教务人员将问卷链接发放至教师工作群。参与教师共1 348名,回收有效问卷1 315份,有效问卷率97.6%。

1.2 研究方法

研究问卷包括3个部分:一般背景情况、ADHD知识和对ADHD儿童的态度。第一部分包括教师所在区、性别、教龄、学历、是否师范专业毕业、上学期间是否学过相关课程、在职相关培训情况、任教年级、是否担任过班主任、是否教过ADHD学生等问题。此部分还包括一个过滤性问题,了解教师对ADHD的熟悉程度,未通过者无须继续作答,避免对后续问题的猜测性回答带来数据失准。

第二部分为ADHD知识内容,主要采用在国外已得到广泛认可和使用的KADDS量表中的相关内容[8],考虑到国内教师的知识背景,删减了部分纯粹医学领域内容的问题,并参考国内金文岚等编制的问卷增加了教育干预的内容[12]。编写后的问卷经小学资深教师试测,对个别条目的表述做了符合国内教师阅读习惯的修改。问卷包括ADHD的病因(预后)、特征表现、治疗(教育干预)3个维度,共24道题目。其中,病因(预后)包含9道题目,特征表现包含8道题目,治疗(教育干预)包含7道题目。每题有“对”、“不确定”和“错”3个选项。每题答错计0分,不确定计1分,答對计2分,满分48分。评分越高,说明对ADHD的知晓程度越好,题目的答题正确率即知晓率。该部分问卷的KMO值为0.84,Bartlett球形检验度为7072.04(P<0.000),Cronbachs α系数为0.71。

第三部分包含4道题目,评估教师对ADHD儿童的态度,采用5点Likert量表形式,1分为非常不同意,5分为非常同意。

1.3 研究工具

从问卷星平台导出相关数据,使用SPSS 20.0软件进行统计分析。单因素分析采用独立样本t检验或单因素方差分析,多因素采用多元线性回归分析。知识与态度得分之间的相关性采用Pearson相关分析。

2 研究结果

2.1 对ADHD知识整体知晓情况

问卷第一部分的过滤性问题为:“您对ADHD儿童的了解程度是

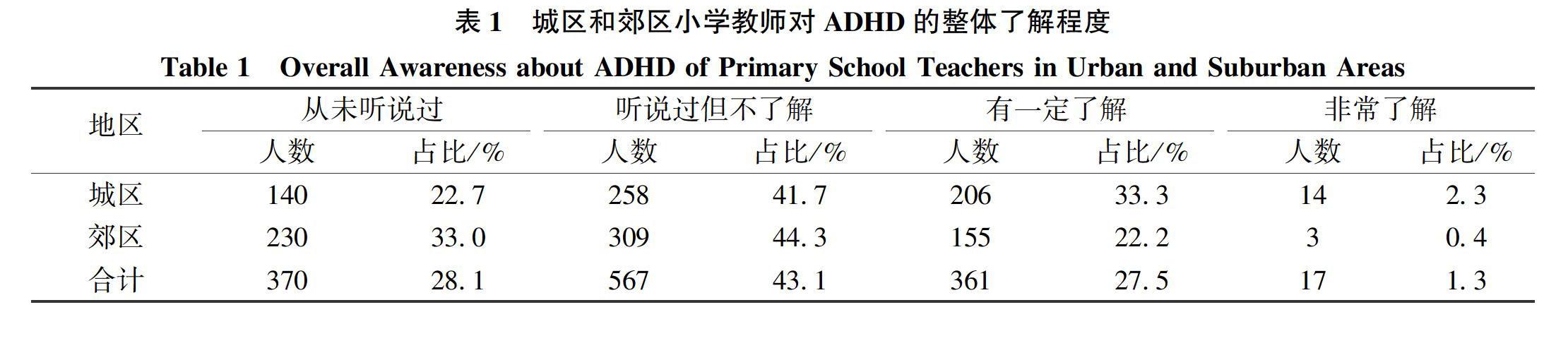

____。”该题含4个选项,城区和郊区教师的数据结果见表1。从未听说过ADHD的教师总人数为370名,占全部1 315名被调查者的28.1%,郊区从未听说过ADHD的教师人数明显多于城区,经卡方检验,二者差异显著(χ2=21.892,P<0.000)。这370名被试无须回答问卷的第二、三部分,不纳入后续的数据分析。

对完成了问卷全部内容的945名有效被试的数据进行分析,北京市小学教师对ADHD的总体知晓率为45.07%,其中,病因(预后)知识知晓率为40.32%,特征表现知识知晓率为46.79%,治疗(教育干预)知识知晓率为49.21%。从单个题目来看,知晓率最高的3道题分别为:“ADHD的主要表现是容易分心,不能集中注意力和自我控制(78.4%)”、“应从医学、教育和心理等多个方面对ADHD儿童进行综合治疗与干预(77.9%)”和“ADHD儿童需要更加清晰明确的指令(75.6%)”;知晓率最低的3道题分别为:“过于活跃、停不下来是ADHD儿童的主要表现(4.2%)”、“减少食品添加剂和糖的摄入对治疗ADHD有帮助(5.7%)”和“造成ADHD的主要原因是家庭教育问题(12.1%)”。

2.2 ADHD知识和态度得分的差异分析

教师的ADHD知识整体平均得分为30.49(s=4.37),病因(预后)知识平均得分为11.11(s=2.51),特征表现知识平均得分为9.97(s=2.25),治疗(教育干预)知识平均得分为9.42(s=1.94),各维度和态度得分及差异分析见表2。

地区、从教时间、学历、是否师范类专业毕业、上学期间是否学过相关课程和在职相关培训情况在病因(预后)得分的组间差异显著(P<0.01)。性别、地区、从教时间和学历在特征表现得分的组间差异显著(P<0.01)。性别在治疗(教育干预)得分的组间差异显著(P<0.05)。

教师对ADHD儿童的态度使用5点Likert量表计分,该方法一般以3、3.75、4.25作为对被试得分高低进行判断的临界点[13]。本研究的态度部分包含4道题,故态度总分在12分以下(不含12分)为消极,12~15分(不含15分)为一般,15~17分(不含17分)为较积极,17分以上为非常积极。本次调查发现,教师对ADHD儿童的态度平均得分为10.72(s=3.05),表明教师对待ADHD儿童的整体态度较为消极。地区、从教时间、学历、是否教过ADHD儿童在教师态度得分的组间差异显著(P<0.05)。

2.3 ADHD知识各维度与态度影响因素的多元线性回归分析

由于治疗(教育干预)得分只有性别一个变量的组间差异显著(P<0.05),所以以下只对病因(预后)、特征表现和态度得分的影响变量进行多元回归分析。由于本研究中的被试变量均为定类变量,所以在回归分析中被当作“哑变量”(dummy variable)处理。

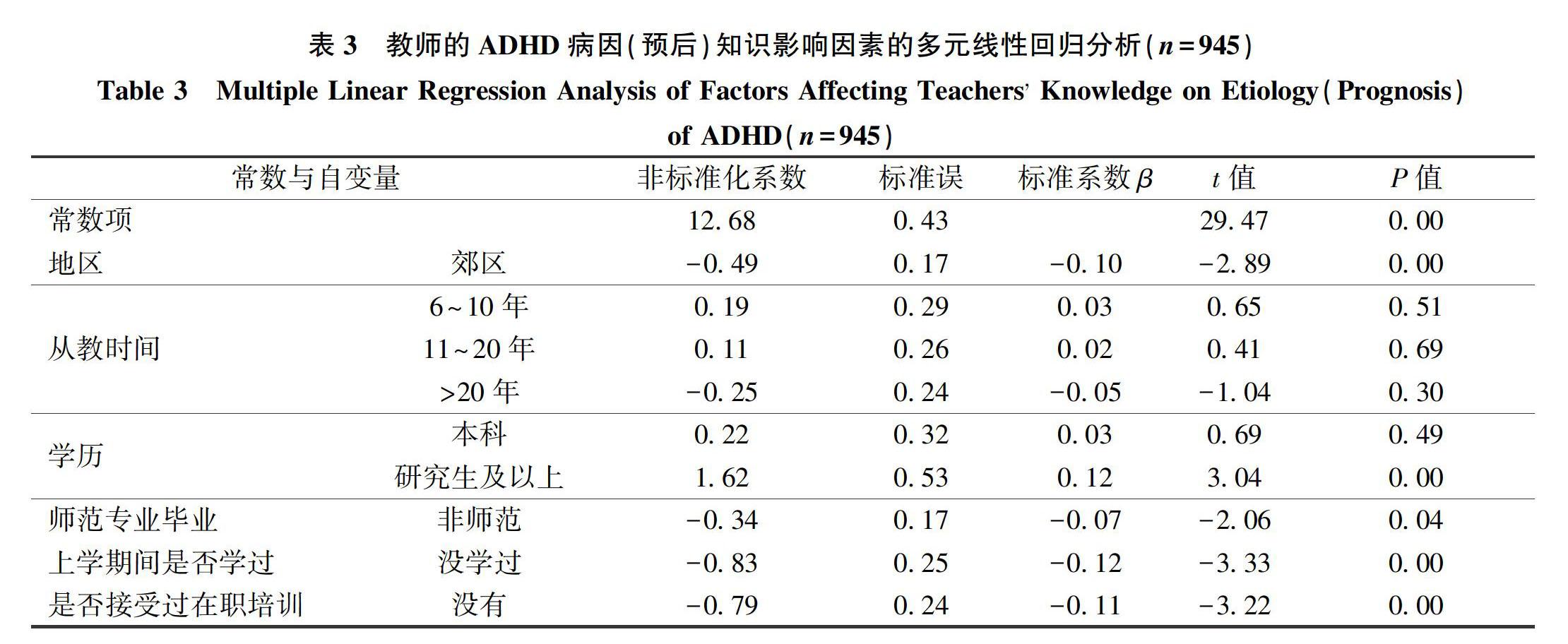

将病因(预后)得分单因素分析中有统计学意义的变量纳入多元线性回归分析,如表3所示。以地區(0=城区,1=郊区)、从教时间(0=5年及以下,1=6~10年,2=11~20年,3=20年以上)、学历(0=本科以下,1=本科,2=研究生及以上)、是否师范专业(0=是,1=否)、上学期间是否学过相关课程(0=学过,1=没学过)和在职是否接受过相关培训(0=有,1=没有)等因素作为自变量,以病因(预后)总分作为因变量进行多元线性回归分析。模型显示相关系数R=0.29,决定系数R2=0.08,自变量与因变量的线性关系有统计学意义(F=9.48,P<0.000)。从模型数据看,有统计学意义的变量为地区、学历、是否师范专业、上学以及在职期间是否接受过相关内容的培训。

将特征表现知识得分单因素分析中有统计学意义的变量纳入多元线性回归分析,如表4所示。以性别(0=男,1=女)、地区(0=城区,1=郊区)、从教时间(0=5年及以下,1=6~10年,2=11~20年,3=20年以上)和学历(0=本科以下,1=本科,2=研究生及以上)等因素作为自变量,以特征表现总分作为因变量进行多元线性回归分析

。模型显示相关系数R=0.26,决定系数R2=0.07,自变量与因变量的线性关系有统计学意义(F=10.059,P<0.000)。从模型数据看,有统计学意义的变量为性别和地区。

将态度得分单因素分析中有统计学意义的变量纳入多元线性回归分析,如表5所示。以地区(0=城区,1=郊区)、从教时间(0=5年及以下,1=6~10年,2=11~20年,3=20年以上)、学历(0=本科以下,1=本科,2=研究生及以上)和是否教过ADHD儿童(0=教过,1=没有教过)等因素作为自变量,以态度总分作为因变量进行多元线性回归分析,模型显示相关系数R=0.20,决定系数R2=0.04,自变量与因变量的线性关系有统计学意义(F=5.591,P<0.000)。从模型数据看,有统计学意义的变量为是否教过ADHD学生、地区、学历和从教时间。

2.4 教师的ADHD知识与对待ADHD儿童态度的相关分析

教师对待ADHD儿童的态度与病因(预后)知识(r=-0.08,P=0.01)、治疗(教育干预)知识(r=-0.32,P<0.01)呈负相关,教师对待ADHD儿童的态度与特征表现知识呈正相关(r=0.32,P<0.00)。对其关系的具体分析在讨论部分展开。

3 讨论

3.1 小学教师对ADHD知识的知晓率偏低

从调查结果来看,北京普通小学教师对ADHD知识的整体知晓率为45.07%。目前国内还未见到相应的调查数据,难以比较。国外基于ADHDKS量表的多项研究发现,西方国家教师对ADHD知识平均知晓率在76.3%~82.4%之间[7]。Sciutto等采用KADDS量表对9个国家的2 307名教师进行了调查,发现教师对ADHD知识知晓率在15%~62%之间,其中,美国最高(62%),沙特阿拉伯最低(15%),希腊(45%)位于中位[11]。本研究得出的教师知晓率与希腊较为接近,但由于本研究的数据是在排除了对ADHD“从未听说过”的370名教师后得出的,相比之下,北京市小学教师对ADHD知识的知晓率水平偏低。本研究数据发现,这与教师职前和职后缺乏相关培训有密切关系,在纳入数据分析的945名教师中,只有14.4%的教师在职前学习过ADHD相关知识,14.7%的教师接受过相关在职培训,二者还有很大一部分是重合的。可见,对广大普通教师而言,缺乏获悉ADHD知识的专业途径是普遍现象,这会造成教师缺乏相关知识,难以在早期觉察这类儿童并及时进行干预。

3.2 小学教师对ADHD不同维度知识的了解有所差异

在本研究中,教师对治疗(教育干预)部分的知晓程度最高,特征表现次之,病因(预后)最差。ADHD的病因非常复杂,遗传、神经生物学、环境和促发因素等都可能起作用[14],如不经过专业培训难以掌握,影响了教师在该维度的知晓率。教师在教育干预内容上得分较高,与医学类题目不同,教师在并不具备ADHD专业知识的情况下,也可能根据教育理念和经验进行推测,对这类题目做出正确选择。值得注意的是,正确率最高和最低的两道题目都属于特征表现部分,分别是“ADHD的主要表现是容易分心,不能集中注意力和自我控制”和“过于活跃、停不下来是ADHD儿童的主要表现”,说明多数教师对ADHD儿童的核心特点之一——注意力缺陷有较明确的认识,但同时也容易刻板地将外在行为表现多动的儿童误认为就是ADHD,对他们的教育干预也会缺乏针对性。

3.3 影响小学教师对ADHD不同维度知识知晓程度的因素不同

本研究发现影响教师对ADHD 3个知识维度知晓情况的因素有所不同。从地区看,城区教师在3个维度上的得分均高于郊区,并在病因(预后)、特征表现两个维度的差异达到显著水平。这表明城区教师可能有更多机会和途径接触到ADHD的专业知识,对ADHD的发生发展和特征表现有更清晰的认知。研究生及以上学历、师范专业、学过或接受过相关培训的教师在病因(预后)维度得分较高,再次说明学习相关内容和接受培训对这些知识的掌握有实质性帮助。教师如果对ADHD的病因(预后)有较好的认识,就可能避免将ADHD简单归因为父母教育方式或只是生理障碍所致,有利于教师更好地理解ADHD儿童的行为特点,从而为他们提供具有支持性的教育环境。此外,在性别因素对ADHD知识的影响上,目前的研究结果并不一致[15]。本研究发现,女性教师在特征表现和治疗(教育干预)上的得分显著高于男性教师,由于我国小学教师中男性教师占比较低,且大多担任体育或科技教师等,较少承担班主任工作,因此,男性教师对学生的了解程度可能不如女性教师。

3.4 所在地区、学历和相关教育经历影响了小学教师对待ADHD儿童的态度

在本研究中,城区、研究生及以上学历、从教时间在10年以下和没教过ADHD儿童的教师对待他们的态度更积极。本研究发现,城区和高学历教师在ADHD知识上得分更高,态度也更积极。但值得注意的是,教学经验丰富或教授过ADHD儿童的教师对待这类儿童的态度却更消极。学者陈向明将教师知识分成理论性知识和实践性知识两大类。理论性知识大都处于外显状态,能够通过概念、语言和命题来表达;实践性知識大多处于内隐状态,遇到问题情境时才会被激活、反思与提炼,并通过教师自己的行动体现出来[16]。教师具有的理论性知识与他们在现实教育情境中形成的实践性知识并不能简单对接。Sharma等对融合教育的研究发现,年轻教师比年长教师对待融合教育的态度更积极[17]。Ohan等的研究也发现,高于平均知识水平的教师在实践中虽然对ADHD儿童表现出更多的帮助性行为,但他们对干预却缺乏信心,情感更加负面,也更倾向于让这些孩子寻求专业机构的帮助[18]。本研究也验证了上述研究结论,这可能是因为对ADHD儿童仅有更多理论知识储备的教师对这类儿童

有更多“理想化”的接纳。在教育情境中,他们与ADHD儿童亲身接触后,如果缺乏足够的专业支持,则更能感受到教导这类儿童所面临的困难,影响了教师的自我效能感,情感态度也会变得较为消极。

3.5

教师对ADHD不同维度知识的知晓情况与对待ADHD儿童的态度之间的关系不一致

教师专业发展是基于信念、态度和行为的协同,教师态度的改变是推动教师信念内化为教师行为的关键。态度是个体对特定对象作出反应时所持的带有评价性的心理倾向,包含认知、情感和行为倾向3个元素,认知是情感的基础,情感能够导致行为结果。态度影响个体对行为的选择,使得某种行为的出现成为可能,并随着态度的更新产生持久的行为倾向[5]。教师对ADHD儿童持有积极的态度对确保ADHD干预在班级情境中的有效实施至关重要。

以往研究发现,知晓更多ADHD知识的教师通常对这类儿童会持有更积极的态度[10]。本研究将教师的ADHD知识分为不同维度进行考察,得到的结果较为复杂。教师在ADHD病因(预后)和治疗(教育干预)知识维度上得分越高,对待ADHD儿童的态度越消极;但同时应注意的是,教师对ADHD儿童的特征表现了解得越多,对待ADHD儿童的态度就越积极。ADHD的病因非常复杂,是一种持续终身的精神障碍[14],医学上没有根治方法,需要长期细致的综合性干预。教师对病因(预后)和治疗(教育干预)了解越深入,可能更加清晰地认知到该群体带来的教育挑战,从而形成了更为消极和矛盾的教育态度。但令人鼓舞的是,本研究同时显示,教师对ADHD的特征表现有更多觉察时,对他们的态度更为接纳和积极。ADHD儿童通常在班级中会表现出大量的学业和行为问题,教师对他们的行为特征有所认知后,就有可能对他们更加包容,对待这类群体的态度就越积极。以上发现提示我们,除了应将ADHD相关理论知识纳入教师培训外,还要注重能促进教师实践性知识提升的案例指导和干预支持,弥合理论和实践之间的距离,促进教师对ADHD儿童的全面接纳。

4 结束语

本研究发现,小学教师对ADHD这种儿童期常见的心理和行为障碍的整体知晓程度偏低。在不同知识维度上,教师对治疗(教育干预)部分的知晓程度最高,特征表现次之,病因(预后)最差。所在地区、学历和相关教育经验影响了教师对不同维度ADHD知识的知晓程度和对待这类儿童的态度。

教师对不同维度ADHD知识的知晓程度与对待这类儿童的态度之间的相互关系并不一致。

在未来,学校和教育相关部门应针对ADHD知识的不同维度,设计更加细致的教师教育途径,将理论知识培训和班级情境中的案例研究与指导相结合,促进教师的知识、技能和能力的整合,形成对ADHD儿童更积极的态度;同时,应将学校管理人员、教学支持人员等更广泛的相关人群纳入ADHD儿童支持性教育环境,构建科学合理的ADHD儿童校本干预体系。

[参考文献]

[1] ARNOLD L E, HODGKINS P, KAHLE J, et al. Long-term outcomes of ADHD: academic achievement and performance[J]. Journal of Attention Disorders, 2015, 24(1):1-13.

[2] THOMAS R, SANDERS S, DOUST J, et al. Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis[J]. Pediatrics, 2015, 135(4): 994-1001.

[3] CORCORAN J, SCHILDT B, HOCHBRUECKNER R, et al. Parents of children with attention deficit/hyperactivity disorder: A meta-synthesis, Part I [J]. Child and Adolescent Social Work Journal, 2017, 34(4): 281-335.

[4] RAMAN N, ABR J V R . Clinical and psycho-social profile of child and adolescent mental health care users and services at an urban child mental health clinic in South Africa[J]. African Journal of Psychiatry, 2013, 16: 356-363.

[5] 李霞.信念、态度、行为:教师文化建构的三个维度[J].教师教育研究,2012,24(3):17-21.

[6] JEROME L, GORDON M, HUSTLER P. A comparison of American and Canadian teachers knowledge and attitudes towards attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)[J]. Canadian Journal of Psychiatry, 1994, 39(9): 563-567.

[7] ANDERSON D L, WATT S E, NOBLE W, et al. Knowledge of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and attitude towards teaching children with ADHD: The role of teaching experience[J]. Psychology in the Schools, 2012, 49(6): 511-525.

[8] SCIUTTO M J, TERJESEN M D, BENDER FRANK A S. Teachers knowledge and misperceptions of attention-deficit/hyperactivity disorder[J]. Psychology in the Schools, 2000, 37(2): 115-122.

[9] OHAN J L, CORMIER N, HEPP S L, et al. Does knowledge about attention-deficit/hyperactivity disorder impact

teachers reported behaviors and perceptions? [J].School Psychology Quarterly, 2008, 23(3): 436-449.

[10] TOYE M K, WILSON C, WARDLE G A. Education professionals attitudes towards the inclusion of children with ADHD: the role of knowledge and stigma[J]. Journal of Research in Special Educational Needs, 2019, 19(3): 184-196.

[11] SCIUTTO M J, TERJESEN M D, KUACˇGEROV A, et al. Cross-national comparisons of teachers knowledge and misconceptions of ADHD[J]. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, 2016, 5(1):34-50.

[12] 金文嵐,杜亚松,钟向阳,等.对上海中小学教师注意缺陷多动障碍知晓率的调查[J]. 中国健康心理学杂志,2010,18(3):307-309.

[13] 徐志勇,赵美艳. 小学生学校生活质量(QSL)调查研究:以北京市2248名学生为例[J]. 教育学报,2012,8(3):84-96.

[14] 梁友芳. 儿童注意缺陷多动障碍病因研究进展[J]. 广西医科大学学报,2017,34(5):781-784.

[15] AHMMED M, SHARMA U, DEPPELER J. Variables affecting teachers attitudes towards inclusive education in Bangladesh[J]. Journal of Research in Special Educational Needs, 2012, 12(3): 132-140.

[16] 陈向明.教师实践性知识再审视:对若干疑问的回应[J]. 北京大学教育评论,2018,16(4),19-33+184.

[17] SHARMA U, FORLIN C, LOREMAN T. Impact on training on pre-service teachers attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities[J]. Disability & Society, 2008, 23 (7): 73-85.

[18] OHAN J L,VISSER T A W,STRAIN M C, et al. Teachers and education students perceptions of and reactions to children with and without the diagnostic label “ADHD”[J]. Journal of School Psychology, 2011,49(1): 81-105.

(责任编辑 白丽媛)