中国作家协会文学讲习所文学新人培养研究

2021-11-17叶炜

今年是鲁迅文学院建院70周年。70年来,这所以鲁迅命名的专门培养作家的特殊学校先后经历了三个办学阶段,即中央文学研究所、中国作家协会文学讲习所和鲁迅文学院。相对于中央文学研究所的较为充分的研究,中国作家协会文学讲习所的研究显得尤为不足,本文试图在此方面做出一些尝试和努力。

1953年11月,根据文化部对丁玲提交的“中央文学研究所改为中国作家协会文学讲习所”的报告批复,“中央文学研究所”(简称文研所)更名为“中国作家协会文学讲习所”(简称文讲所),划归全国文协领导。以1957年文讲所的停办和1980年文讲所的恢复为标志,可以把文讲所的办学分为前后两个时期。在这两个时期,文讲所共开办了8期(包括中央文学研究所1期),前后正好各开办4期。通过分别考察前后两个时期的办学情况,我们可以发现文讲所对作家的培养呈现出明显不同的方式和特点。

一、前期文讲所:探索更加科学的课程设置和教学方式

众所周知,丁玲一手创办了文研所并担任了所长。但从第二期开始,丁玲已不再担任所长,只负责辅导李涌、谷峪、羽扬、张凤珠等几位学员。为学员指定固定的辅导老师是文研(讲)所以及后来的鲁迅文学院(简称鲁院)教学的一大特点,一以贯之于鲁院的整个发展过程。

除了丁玲,承担第二期学员创作辅导工作的作家还有张天翼、艾青、田间等。具体辅导安排列表如下:

辅导老师辅导学员

丁 玲李涌、谷峪、羽扬、张凤珠

张天翼刘超、邓友梅、孙肖平

康 濯漠男、李中耀

马烽、西戎王慧敏、谭谊、李强、郭延萱、缪炳林

赵树理钱锋、唐仁均、周基

刘白羽刘大为、周行、董晓华、赵忠

严文井申德滋、刘真

光未然魏连珍、张朴、金剑、苏耕夫、颜振奋

宋之的胡海珠、赵郁秀、缪文渭、白艾、白刃

陈白尘王丕祥、李宏林、贺鸿钧、李赤、肖慎

艾 青吕亮、张志民、孙静轩、刘超

田 间和谷岩、胡查尔、苗得雨

相比较第一期紧紧跟随政治形势、学习总被打断的情形而言,第二期的教学基本上做到了按照教学计划进行。这一期学制两年,共分四个教学单元:五四以来的新文学、中国古典文学、世界文学和俄罗斯与苏联文学。政治学习、业务学习与历史学习相结合,设中共党史、世界近代史等系统课程,学习《联共(布)党史简明教程》《中国通史》等。其课程设置比较完善、齐全,涉及中国文学史及作家作品分析、古典文学、新文学、俄罗斯与苏联文学、世界文学等。在具体授课教师方面,也有一些新的变化,如玛金讲授文艺学大纲初稿,李又然讲授修辞学,周立波讲授契诃夫小说,曹靖华讲授鲁迅对翻译的态度和对外国文学的介绍,高名凯讲授《欧也妮·葛朗台》等。此外,还有关于朝鲜文学以及朝鲜作家学院的介绍。

与第一期相比,第二期的工作做得非常细致。比如,学员写毕业论文的时候,教务处和图书馆专门为学员提供了相关的参考资料。在平时的授课中,文讲所还为学员印制了相关讲义。从这些讲义中,可以看到文讲所前期课程设置的内容和特点。

学员赵郁秀较为完好地保存了当年的讲义和笔记,她在回忆文章中写道:“开学后第一节课便是文化部副部长郑振铎讲古典文学。……郑振铎的古典文学前后讲了两个月,完成了四讲,分别为:为什么和怎样学习古典文学,中国古典文学的诗歌传统,中国古典文学的戏剧传统,中国古典文学的小说传统。”③④ 赵郁秀:《我们的队伍向太阳》,鲁迅文学院编:《文学的日子》,第365-366、371-372、375页,内部资料。这中间穿插学习的内容有《诗经》《楚辞》《元曲》《西厢记》《水浒》,以及民间文学和地方戏曲等。冯雪峰对历时月余的《水浒》学习、研讨进行了总结。

不难看出,在学习古典文学时,《水浒》是作为一部代表性作品来研究的。“这一次学习《水浒》,大家都认为有比较显著的收获。”路工:《我们学习了〈水浒〉——文学讲习所学习通讯》,《文艺报》1954年第3号,第22页。

古典文学课程三个月学完,11月下旬进入了第二单元——五四以来新文学的学习,由南开大学李何林开篇。第一讲:五四以来新文学发展道路;第二讲:“左联”时期的革命文学活动;第三讲:延安文艺座谈会讲话后新文艺的发展。其间按阶段穿插的学习内容有五四以来新文学运动的意义,五四以来的新诗、散文,茅盾的小说,郭沫若的诗,中国话剧运动史,电影创作,解放区文艺,丁玲和《太阳照在桑干河上》等。

这一阶段重点是学习、研究鲁迅,包括冯雪峰三讲鲁迅的小说,胡风二讲鲁迅的雜文,孙伏园讲鲁迅的生平等。

③

1954年5月,课程安排开始进入西方文学大单元。开篇主讲者杨宪益,讲希腊神话、希腊史诗和希腊戏剧,共三次。5月25日始,由吴兴华主讲文艺复兴和但丁的《神曲》,接下来的课程内容有歌德的《浮士德》、拜伦的诗、惠特曼的诗、塞万提斯的《唐·吉诃德》、巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》、罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》等。

这一单元重点学习、研讨的是莎士比亚。包括由中央戏剧学院留英的名教授孙家琇三讲《奥赛罗》《李尔王》等,曹禺讲《罗密欧与朱丽叶》,吕荧讲《仲夏夜之梦》,吴兴华讲《威尼斯商人》,卞之琳讲《哈姆雷特》。暑期后,开始学习俄罗斯与苏联文学,同时听联共党史课。李何林、彭慧分别讲俄罗斯文学、苏联文学发展概况,吕荧讲普希金,方纪讲托尔斯泰,张光年讲《大雷雨》,潘之汀讲契诃夫。苏联文学重点学习契诃夫和肖洛霍夫,以《被开垦的处女地》为主。还有冯雪峰、肖殷等很多名家讲法捷耶夫、伊萨科夫斯基及苏联电影创作等。

④

由以上课程安排可以看出,文讲所的课堂汇集了当时文坛和学界几乎“最豪华”的阵容,所讲授的课程也都是和当时最受欢迎的作家作品有关。

除了听讲座,学员还开展了各种层面的研读活动。苗得雨在文章《文学讲习所的回忆》中谈道:“研读重点有小组范围的,也有全体的。全体的都由大组讨论数天,如第一学期讨论《水浒》,第三学期讨论鲁迅作品,有关这两个内容的大讨论,学员的发言和写出的文章,印了厚厚的两大本。外国文学重点讨论了莎士比亚戏剧和《被开垦的处女地》等。每学期末,学员还各写一篇学习论文,所内领导与老师们阅读后打分。……所内除了本身日程,也还安排些时间让大家参加所外的某些活动。如诗歌组就参加了中国作协召开的诗歌形式问题讨论会。”苗得雨:《文学讲习所的回忆》,鲁迅文学院编:《我的鲁院》,第26-27页,北京,新星出版社,2011。

从第一、二期的学习情况来看,教师的选择和课程的安排都是很有特点的,也受到了学员的热烈欢迎。

为更加一目了然地总结曾为第一、二期学员讲课的教师和题目,分类列表如下:见王景山:《我所知道的中央文学研究所和所长丁玲》附录三,《新文学史料》2002年第4期。

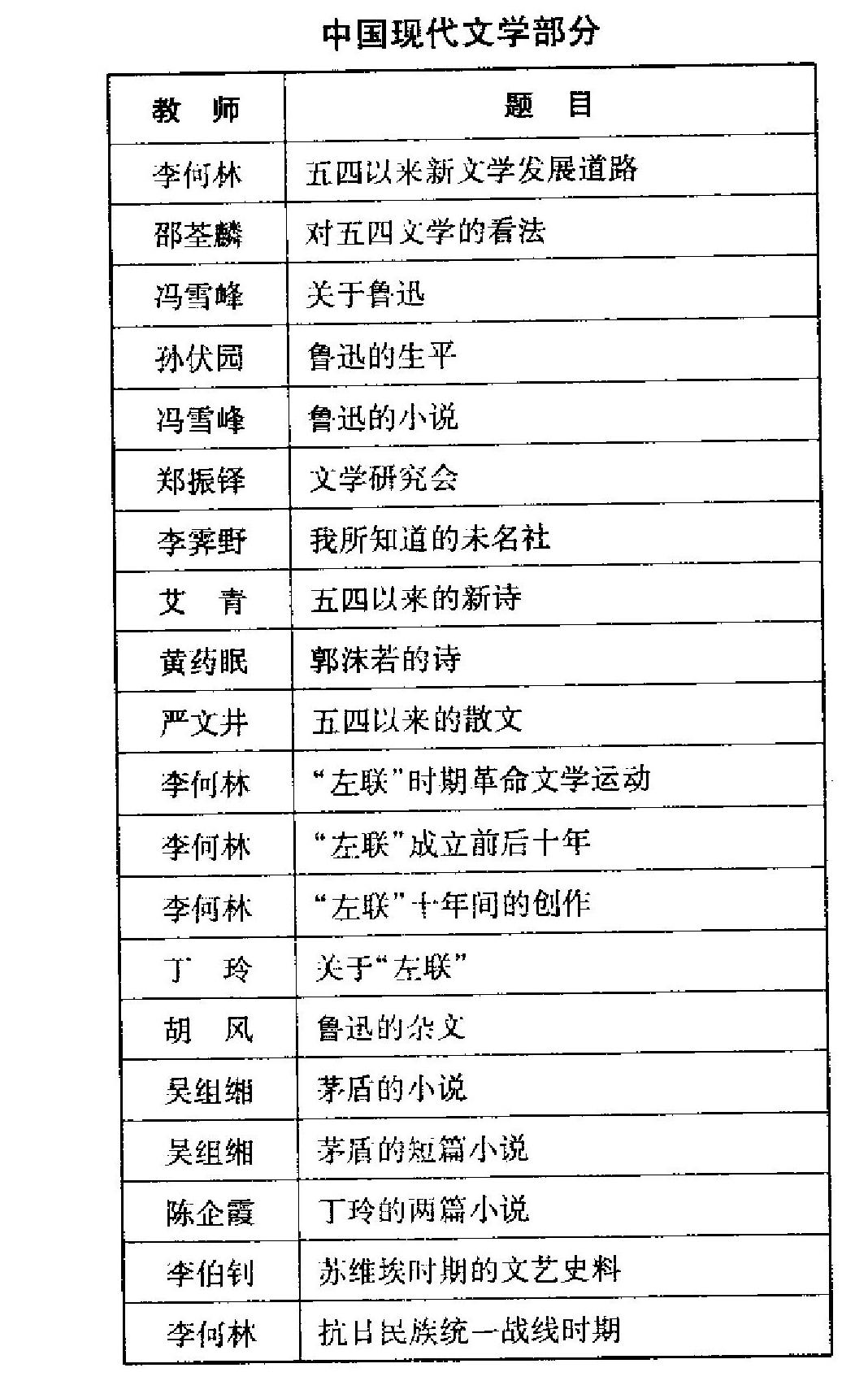

中国现代文学部分

教 师题 目

李何林五四以来新文学发展道路

邵荃麟对五四文学的看法

冯雪峰关于鲁迅

孙伏园鲁迅的生平

冯雪峰鲁迅的小说

郑振铎文学研究会

李霁野我所知道的未名社

艾 青五四以来的新诗

黄药眠郭沫若的诗

严文井五四以来的散文

李何林“左联”时期革命文学运动

李何林“左联”成立前后十年

李何林“左联”十年间的创作

丁 玲关于“左联”

胡 风鲁迅的杂文

吴组缃茅盾的小说

吴组缃茅盾的短篇小说

陈企霞丁玲的两篇小说

李伯钊苏维埃时期的文艺史料

李何林抗日民族统一战线时期

杨 晦抗战时期国统区的文艺运动

老 舍抗战时期重庆文协

杨 晦延安文艺座谈会讲话以后

李何林延安文艺座谈会后新文艺的发展

杨 晦解放区的文艺运动

柯仲平解放区文艺

康 濯丁玲和《太阳照在桑干河上》

张 庚中国近五十年来的戏剧运动

张 庚中国话剧运动史

陈荒煤电影创作

艾 青谈诗

文艺理论部分

教 师题 目

周 扬毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》的历史意义

陈企霞为文学艺术的新写实主义而斗争

艾 青文艺的阶级性和党性

萧 殷普及与提高的正确关系

严文井文艺批评

周 扬文艺上的统一战线问题

何干之关于新民主主义的历史

杨思仲(陈涌)文学的种类

何其芳文学的语言

萧 殷怎样塑造人物性格

荒 煤要写新的人物

李广田《实践论》与文艺工作

周立波、柳青、阮章竞、赵树理、康濯、马烽谈创作经验

中国古典文学部分

教 师题 目

郑振铎为什么和怎样学习古典文学

郑振铎中国古典文学的诗歌传统

余冠英古代民歌

李又然《诗经》

郭沫若屈原

游国恩《楚辞》和白居易

俞平伯《孔雀东南飞》

冯 至杜甫

叶圣陶辛稼轩词

郑振铎中国古典文学中的戏剧传统

阿 英元曲

宋之的《西厢记》

王亚平民间文学和地方戏曲

郑振铎中国古典文学中的小说传统

聂绀弩《水浒》

连阔如《水浒》人物塑造

冯雪峰《水浒》学习总结

路 工《水浒》的真实性和人物性格

外国文学部分

教 师题 目

杨宪益希腊神话、希腊史诗、希腊戏剧

吴兴华文艺复兴和但丁的《神曲》

冯 至歌德的《浮士德》

孙家琇莎士比亚

曹 禺《罗密欧与朱丽叶》

吕 荧《仲夏夜之梦》

吴兴华《威尼斯商人》

卞之琳《哈姆雷特》

杜秉正拜伦的诗

蔡其矫惠特曼的诗

叶君健《唐·吉诃德》

陈占元巴尔扎克

高名凯《欧也妮·葛朗台》

赵萝蕤德萊塞

张道真《约翰·克里斯朵夫》

冯雪峰俄国文学

李何林俄罗斯文学发展概况

彭 慧苏联文学发展概况

吕 荧普希金

方 纪托尔斯泰

张光年《大雷雨》

潘之汀契诃夫

蔡其矫肖洛霍夫和他的《被开垦的处女地》

从文讲所第一期和第二期的教学安排看,课程内容还是很丰富的,其中有许多也是高等院校中文系学习的重点篇目,体现了系统的文学史学习和专题学习相结合的特点。

从学习课时来看,基本上是以自学为主、讲课为辅。这一点正如邢小群所说,“讲习所的办学方式还是明显的”,文讲所的课程设置与辅导老师的阵容“可谓中国知名专家总动员。进一步显示了当时新的国家体制,对培养新的文学人才的重视”。邢小群:《丁玲与文学研究所的兴衰》,第177页,郑州,河南文艺出版社,2013。

在成功举办前两期的基础上,1956年1月,文讲所发出招收第三期学员的通知。第三期学员的学习时间是1956年4月至同年8月,共录取了61名学员,其中52人是全国青年文学创作者会议的代表。在讲授《文艺思想与文艺政策》时,文讲所聘请的部分教师和主要授课题目如下:

教 师题 目

周 扬毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》的历史意义、文艺统一战线与思想斗争

陈企霞为文艺现实主义斗争

艾青、王朝闻文艺的阶级性与党性

何其芳文艺形式与文学语言

萧 殷普及与提高的正确关系

艾 青如何接受文学遗产

严文井文艺批评

与前三期不同,第四期是专门为了培训文学刊物编辑而开设的班,学员的学习时间是1956年10月至1957年6月。这是人数最多的一个班,录取学员103人,另有旁听生若干。每次授课,教室里人都坐得满满的。原定教学计划半年,只有两个学习重点:一个是鲁迅等作家创作及其编辑的作品和评论;另一个是俄罗斯评论家别林斯基、杜勃罗留波夫的文论及评论的作品——果戈理的《死魂灵》、A.H.奥斯特洛夫斯基的《大雷雨》。其他都是专题讲座。这期学员也大多是从战争中走过来的,学习读书是他们迫切的愿望,他们不满足于短期学习,在多次申请下,作协党组同意将学习时间延长为一年。

这个班的教学计划要点如下:

学习目的:通过对党的文艺方针的学习,及对文学名著、文学评论、编辑业务的学习和研究,提高编辑思想水平和业务水平,以期在编辑工作中贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针。

培训对象:中央及地方文艺报刊、出版社中的编辑组长以上的中青年骨干。

培训名额:100名。实际招生103名——笔者注。

培训时间:1956年11月1日至1957年6月22日。

学习课程:1.作家、作品研究和文学评论研究;2.编辑业务讲座和编辑实习;3.语法修辞。

为第四期授课的所外教师有周扬、韦君宜、吕叔湘、孙家琇、张庚、张光年、杨公骥、陈涌、黄药眠、舒芜、楼适夷等,所内教师有蔡其矫、文乃山等。本期的学习特点是学习作品和学习评论相结合,比如学习鲁迅的杂文同时研读瞿秋白对鲁迅杂文的评论;学习别林斯基的文论与研读果戈理的长篇小说《死魂灵》相结合;学习杜勃罗留波夫的文论《黑暗王国的一线光明》与学习A.H.奥斯特洛夫斯基的剧本《大雷雨》相结合等。

而在本期学员彭悦看来,这个班最大的学习特点就是:作为一个合格的文学期刊编辑,应当是博学而多才,即要“苦读古今中外文学名著”。在诗歌方面,从古代的《诗经》、屈原的《离骚》到盛唐诗歌的顶峰——李白、杜甫的代表作,最后学习落实到五四以来著名诗人如郭沫若、臧克家、艾青、萧三、田间等的代表诗作的时代意义、艺术风格、深远的影响等。在小说方面,从“三言二拍”、《红楼梦》到《三国演义》《水浒传》《金瓶梅》《儒林外史》均有学习。而最后学习讨论的重点仍然是五四前后的作家名著,如鲁迅、茅盾、老舍、巴金、冰心、丁玲、赵树理、周立波等作家的代表作。在学习文学名著时,如《红楼梦》《阿Q正传》,要求认真读、反复读三至五遍以上,做笔记,谈心得,写书评。

不仅如此,本期学习,文讲所还注重形象方面的教学。如在学习戏曲《琵琶记》时,文讲所派专人到上海请红学专家同时也是演唱昆曲的专家为学员演奏昆曲《琵琶记》。见彭悦:《学归求知心——五十年代文学讲习所学习生活片段》,《新文学史料》1998年第4期。

此外,在这一期的学习中,文讲所还请一些老编辑谈如何办好文学期刊,使学员认识到编辑对作者来说,既是读者,又是评论者;既是朋友,又是老师。文学创作水平的提高,在一定程度上与编辑人员的水平有关。要求学员认真总结经验,结合实际,提高编辑工作水平。见徐刚:《文学研究所——文学讲习所》,《新文学史料》2000年第4期。值得一提的是,本期学员还列席了第一次全国性的文学期刊工作会议,并且参与了讨论。

可以看出,第三、四期的课程设置,基本沿用了前两期的课程设置,但也有一些变动。由于第三、四期学习时间较短,因此课程安排不如第一、二期详细周密。

二、后期文讲所:在继承的基础上融入新的教学理念和元素

70年代末,随着中国作协恢复工作和中国文学艺术工作者第四次代表大会顺利召开,文讲所恢复办学也提上了日程,召开了第一次恢复工作筹备会,成员有徐刚、古鉴兹、王剑青等。古鉴兹受筹备组委托向中国作协写了一份恢复文讲所的报告,经李季、张僖签字后,上报给了中宣部。1980年1月8日中宣部正式批准恢复文讲所。

在这样的时代氛围下,文讲所的招生进度不断提速。1980年3月上旬,文讲所制定了《文学讲习所第一期(总第五期)教学计划》,延续了50年代期次排名,定名为文讲所第五期。其教学内容大致为文学理论和文学讲座,作家研究和作品选读,创作实习,有关政治、经济、科技等专题讲座。此外,还组织必要的课堂讨论和辅导报告,依靠社会力量解决师资问题。根据学员的要求,增加了苏联文学、世界文学、当代欧美文学动态课程,当前文艺界不同观点的论争的课程,同时进一步增加了作家谈创作经验的课程,并邀请中青年作家谈创作,配合学习观看电影、戏剧。本期班先后邀请一批老作家,比如陈荒煤、沙汀、冯牧、孔罗荪、吴伯萧、李英儒、王愿坚、从维熙、王蒙、秦兆阳、丁玲、萧军、冯其庸、蔡其矫等来院授课,并请王蒙、王愿坚、邓友梅、从维熙、严文井、李英儒、孟伟哉、骆宾基、徐怀中、秦兆阳等担任了辅导老师,反响很好,成效很大。

据文讲所学员王成启回忆,本期课程内容丰富,有中国古典文学、现代文学、西方现代文学,既讲文学概况又有作品赏析,重点是名著。开学伊始,文讲所就给每位学员发了一本《文学学习参考书目》,列了近两百本书目,包括马、恩、列、斯和毛泽东的文艺论著,中国古典文学和现代文学名著以及西方经典文学名著等。所请的专家学者大致可分为四种类型:一是文艺界的领导,如丁玲、陈荒煤、冯牧等;二是大学教授和中国社会科学院的研究员,如吴组缃、冯其庸、王朝闻、季镇淮、李何林、林非、吴元迈等;三是各界名家,如苏绍智讲马列主义基本原理,苏星讲文艺作品与经济学,国家科委副主任吴明瑜讲文艺作品与科学,音乐家廖乃雄讲流行音乐;四是请作家谈创作,包括萧军、公木、秦兆阳、玛拉沁夫、聂华苓等都来学校讲过课。由于来上课的大都是名家大家,来文讲所旁听的人很多,都是京城文学杂志和出版社的年轻编辑。③ 見王成启:《文讲所:28年前的回忆》,《书摘》2008年第8期。这一期学员成绩较为突出,可谓皆是“人尖子”,其中,“当中国作协副主席的就有蒋子龙、叶辛、王安忆、张抗抗四人,省级作协主席、副主席出了十几个,这在以后的几期及现在的鲁迅文学院绝无仅有”。

③

除正常讲座外,本期学员从8月12日到22日,先后召开四次创作经验交流会,另参加《文学评论》杂志座谈会一次。在上述活动中,学员们结合自己的创作实践,就文学创作与政治的关系、艺术探索与流派、歌颂与暴露、题材问题、评论工作等方面进行了广泛讨论。

1980年9月30日,文讲所招收了第六期(少数民族文学创作班)学员,此期录取学员43名,其中包括9名汉族走读生,其余34人皆为少数民族学员,来自全国各地的16个省、区,19个民族,年龄最大的45岁,最小的18岁,绝大部分是少数民族文学新秀。文讲所为本期学员制订了系统周密的教学计划,包括教学目的、教学内容、教学方式等各个方面。在这一期的课程设置上,根据少数民族文学创作班的特点,文讲所增加了党的少数民族政策、民族文化、重点文学作品研究,以及介绍世界民族文学发展的课程。

给学员开阅读书目是文讲所的一大特色。学员李传峰在《文讲所第六期回忆》中写道:“文讲所开的书目包括三部分:第一部分是马克思理论和党的文艺政策方面的书,有马克思、恩格斯、列宁、普列汉诺夫和毛泽东、周恩来、邓小平等人论文艺的著作。第二部分是文学作品名著选读,中国古代部分有《中国历代散文选》《中国历代诗歌选》《古代白话短篇小说选》《红楼梦》《格萨尔王》《江格尔》《福乐智慧》;现代作家作品有鲁迅的《呐喊》《彷徨》《鲁迅杂文选》,郭沫若的《女神》,茅盾的《子夜》,巴金的《家》,叶圣陶的《潘先生在难中》《稻草人》,朱自清的《背影》《荷塘月色》等;当代文学作品主要选读了从新中国成立以来的少数民族短篇小说和诗歌,近几年全国小说获奖作品等;外国文学作家作品有莎士比亚的《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《罗密欧与朱丽叶》,巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》《高老头》《巴尔扎克中短篇小说选》,塞万提斯的《唐·吉诃德》等。第三部分是关于文学史著作和文学创作理论方面的书目,有《中国文学史》《中国现代文学史略》《鲁迅论文学》,瞿秋白的《〈鲁迅杂感选〉序言》,车尔尼雪夫斯基的《艺术与现实的审美关系》,别林斯基评《死魂灵》的文章和《给果戈理的一封信》,杜勃罗留波夫的《黑暗王国的一线光明》《什么是奥勃洛莫夫精神》等。”② 李传峰:《文讲所第六期回忆》,鲁迅文学院编:《文学的日子》,第213-214、214页,内部资料。

这一期办学不同于其他各期,其特殊性不但体现在课程设置上,而且辅导员阵容也是十分“豪华”,有王愿坚、舒群、徐怀中、陈企霞、达木林、王蒙、玛拉沁夫、孟伟哉、邵燕祥,并邀请周振甫、周汝昌、冯其庸、吴组缃、秦兆阳、贺敬之、叶君健、骆宾基、唐达成等到所讲课,同时举行各种形式的座谈,对学员进行创作辅导。此外,学员还分南北两路进行参观访问,体验生活。

这一期主要的授课教师和授课内容如下:

教 师题 目

周振甫中国古代散文

周汝昌、冯其庸谈《红楼梦》

吴组缃谈《红楼梦》里几个陪衬人物的安排

秦兆阳学习与探讨(结合《大墙下的红玉兰》《代价》《天云山传奇》《人到中年》《在没有航标的河流上》五篇作品分析了创作中的构思、主题深化问题)

贺敬之谈创作

此外,授课教师还有徐怀中、陈企霞、叶君健、骆宾基、唐达成、王蒙、唐因、蒋子龙、蔡其矫、萧军等。

学员认为,“他们的讲课从不同角度和层面,给了我们知识和启发,作家的课大多谈写作经验,主要谈自己;教授们的课大多讲理论,和我们正在阅读的书目相结合”。②

文讲所少数民族作家班是根据国家民委和中国作协联合召开的全国少数民族文学创作会议的建议举办的,专门为少数民族中青年作家举办此类文学创作班,是共和国成立以来的第一次,是我国几千年历史上所没有的,体现出国家对少数民族文学事业的重视,对培养少数民族文学创作队伍和发展、繁荣少数民族文学起到了积极推动作用。

1982年2月,文讲所制订了第七期编辑评论班教学计划,鉴于本期培养性质和目标不同,在课程设置上,第七期不设文学史基础课,而是大量地增加了文艺学习、文艺理论、文艺思想和文学评论方面的课程,其特点是紧密联系当时中国创作实际,探讨文艺创作、文艺思想上出现的新问题。同时,根据学员要求,课程内容有所突破,开设了当代外国文学流派及理论方面的课程,还有时政课和其他艺术门类的专题讲座。课程围绕当时的热点问题展开,同时还举行了一些参观活动和座谈活动。根据中宣部和中国作协党组要求,文讲所还制订了学习十二大文件的计划安排,并进行集中学习和经常性的学习活动。

与以往几期创作班明显不同的是,这期编辑评论班侧重提高编辑评论人员的政治思想水平和编辑评论业务水平。鉴于学员具有较强的自学能力,又有一定的编辑评论工作经验,因此,教学课程不同于一般的大学文科课程,而是采取专题学习和研究的方式,开设了马列主义哲学、政治经济学、文艺理论、编辑修养、语法修辞、美学、古典文学、现代和当代文学、外国文学以及近年来有争议作品的专题研究等。这期编辑评论班保持着50年代初期在学员实践经验基础上,以自学研究为主、讲课为辅的传统。在教学和辅导上主要依靠社会力量,聘请在京的具有丰富经验的作家、文艺家、评论家、编辑、研究员、教授、文艺界领导授课。在教学上,文讲所还有计划地组织学员围绕当时文艺思想方面较重大的问题和有争议的作品进行讨论。这一期编辑评论班的学员,虽然都是搞编辑评论工作的,但文讲所也适当安排他们进行了创作实践,以便了解创作过程、体验创作甘苦,使他们回到编辑评论工作岗位后,能更好地担负起帮助作者、培养文学新人的任务。见《文讲所第七期编辑评论班结业》,《文艺报》1984年第2期。

考虑到第七期学生委员会向文讲所递交了有关请求延长学习期限的报告,文讲所又制订了第七期补充教学计划。第七期决定延至1983年6月25日结业。在延长的半年中,学习时间大体分三个阶段:第一阶段(1982年12月25日至1983年3月15日)学员回家写毕业论文(主要因为租用的劲松第八小学房屋已经合同期满,必须搬出,而新租用的小关绿化队的房子暂时不能迁入);第二阶段(1983年3月16日至4月5日)增加马克思主义基本理论的课程和党的十二大文件的学习;第三阶段(1983年4月16日至6月22日)以讨论当前有爭议的作品或创作方面问题为主要学习内容。4月15日,颁布文讲所第七期学习和讨论的安排,安排中强调以讨论革命现实主义、当前文艺思潮和有关创作方面的问题为主要内容,强调与阅读作品相结合,避免从概念出发,使讨论既生动活泼,又能上升到理论高度,分析研究问题。

与此同时,文讲所将起草的文件《关于文学讲习所工作改革意见的报告》上报作协党组、书记处,报告中就教学方面提出了改革的建议,在外国文学教学中,拟将苏俄文学的教学内容减至占比三分之一,东、西方文学的教学比例增加,占三分之二。中国现代、当代文学需增加课时,拟开设马列主义基本原理课,较系统的语法修辞以及中国、世界历史课程,同时拟增设外语选修课。

从这个改革意见中不难看出,旧的教学方案已经不能适应新形势下的学习,减少苏俄文学教学占比也是对以往过多开设苏俄文学研究的一个适当校正。“意见”明确指出增加中国现当代文学课时,其目的是让教学更有针对性,更能符合学员的实际学习要求。

这些意见突出地表现在第八期文学创作班教学的方针制订上。可以看出其新的着眼点和出发点为:如何从文讲所历史上第一期至第七期作家班的培训模式中寻求新的突破,使之适应新形势对作家培养提出的需求,即从传统意义上的单一化培训逐渐向系统化正规化转变。在当时,有相当一部分作家对加强自身理论基础和学识素养的重要性认识不足,认为只要有生活有技巧,就能写出好作品,即使理论水平差些也关系不大,对今后的长远发展考虑不足。针对这一点,第八期创作班从制订招生计划起,即强调和突出了文化与综合知识水平的重要性,并将这种理念在笔试和面试中加以贯彻和突出。这一期的招生,文讲所再次尝试以考试的方法招收学员。这种招生方式引起了不少人的关注,也引发不少的“议论”。对此,曾任鲁院常务副院长的成曾樾认为,“这并不单纯只是招生形式上的一个简单变化,而是标志着文讲所在教学思想和教学重点上的一个转变,在鲁院的发展历史上是具有重要意义的”。②③④ 成曾樾:《文学的守望与探寻》,第215、216、216、216页,北京,作家出版社,2012。

在本期教学计划的制订上,文讲所是下了一番功夫的。总的指导思想是:要在继承文讲所历年培训作家所取得的丰富经验与有效做法的基础上,融入新的教学理念和元素,注意吸收正规大学文科的系统化教学的成功经验,注重基础理论和文化知识的教育,并使之与学员的文学创作实践有机地结合起来。但“文讲所的特殊培养方式与目标又绝对不同于一般大学中文系的本科生或研究生的培养方式,因此,既要向系统化、理论化和正规化转变,又要坚持在作家培养上的特殊性,使之成为一种真正意义上的具有新时期特色的作家专业化培训”。

②

在教学指导思想和教学原则上,第八期文学创作班依然承袭了文讲所的一贯思想,即在教学计划中明确提出:教学要以马克思主义为指导,学习和掌握马克思主义的基本原理,坚持四项基本原则,深入研究和全面准确地理解马列主义的文艺思想和党的文艺政策,总结、借鉴中国革命文学的经验,吸收和消化革命文学的丰富营养,正确贯彻党的“二为”方向和“双百”方针。同时还首次提出:要努力按正规化要求办学,为创立中国文学院准备条件和积累经验。

③

在教学安排上,第一学期学习中国现代、当代文学,第二学期学习世界文学,第三学期学习中国古典文学;第四学期为文学近缘学科与四化建设实践问题的学习,以及毕业创作、毕业论文、鉴定、总结等。课程设置主要有文艺理论、美学、中国古代文学史、中国现当代文学史、外国文学史、文学创作(包括作家谈创作)、艺术赏析(戏剧、电影、音乐、美术等)、文体学、文艺形势与方针政策、政治经济学、世界近代史等。

1984年3月2日,文讲所第八期文学创作班开学。在这期的师资组织安排上,依然采用主要依靠社会资源的做法,即聘请有關单位的专家、教授、作家、文艺理论家和评论家来所授课。“对教师的总体要求是:这些教师应是该领域中最具权威性的人士,或是近年来涌现出来的某个文艺理论研究领域中的前沿人物,愿意并热心为中青年作家授课,其中大部分应是经过在文讲所授课效果的检验。”

④

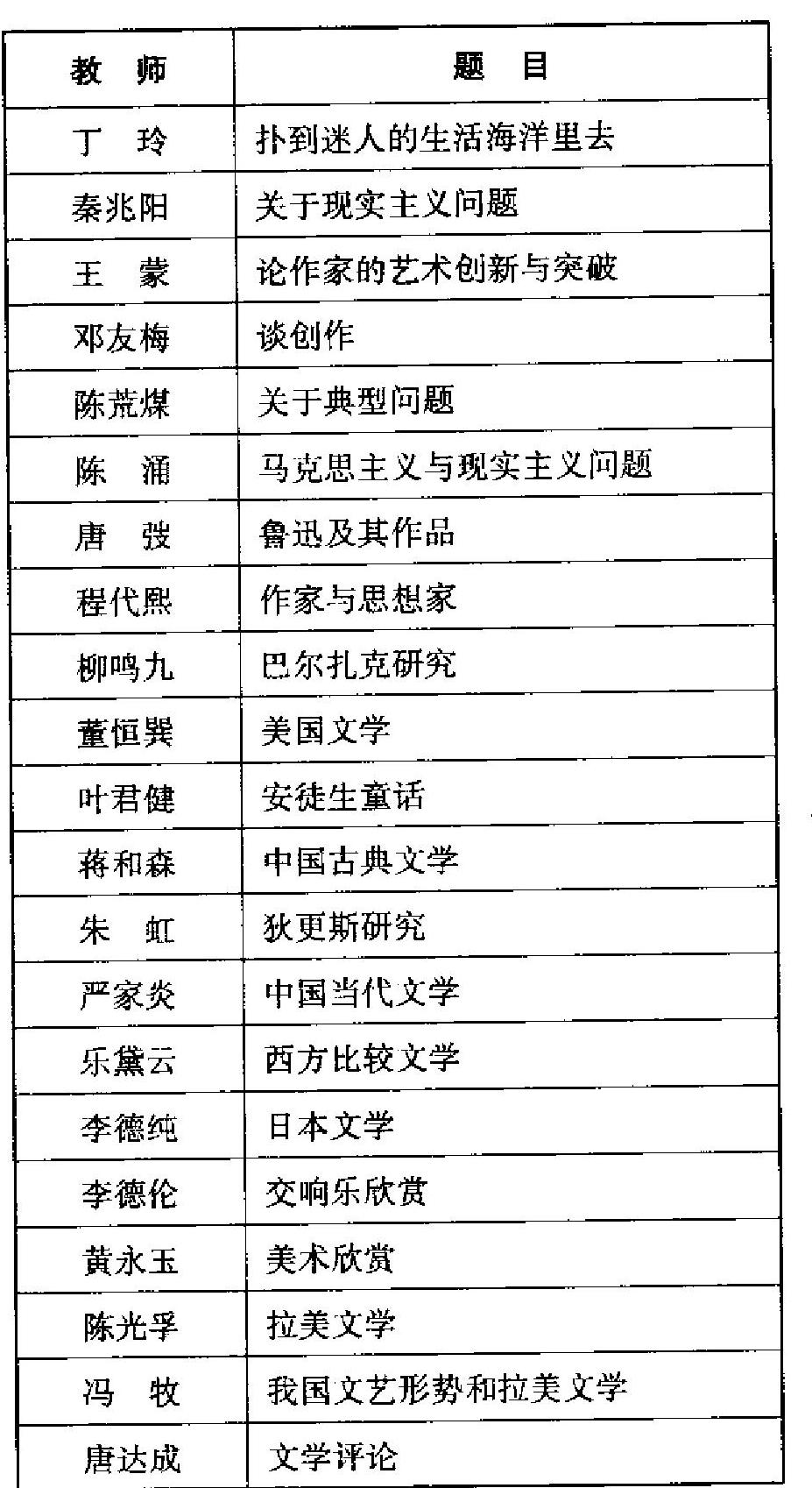

在这个总体要求下,文讲所先后聘请了丁玲、王蒙、邓友梅等来所授课。部分教师和主要授课题目等列表如下:

教 师题 目

丁 玲扑到迷人的生活海洋里去

秦兆阳关于现实主义问题

王 蒙论作家的艺术创新与突破

邓友梅谈创作

陈荒煤关于典型问题

陈 涌马克思主义与现实主义问题

唐 弢鲁迅及其作品

程代熙作家与思想家

柳鸣九巴尔扎克研究

董恒巽美国文学

叶君健安徒生童话

蒋和森中国古典文学

朱 虹狄更斯研究

严家炎中国当代文学

乐黛云西方比较文学

李德纯日本文学

李德伦交响乐欣赏

黄永玉美术欣赏

陈光孚拉美文学

冯 牧我国文艺形势和拉美文学

唐达成文学评论

因为身份和创作、研究兴趣不同,各位授课教师的特点是不一样的。第八期学员王蓬在《小树,在这儿长大》中写道:“已经来讲过课的老师中,最受欢迎的是丁玲、王蒙、邓友梅、刘再复、姚雪垠等。丁玲讲课,就跟聊天似的……她时而急迫,时而和缓,时而摇头叹息,时而朗声大笑,并不时用手势来传达感情和加强语气。教室被全体学员、学校的老师和专程赶来听讲者挤得满满当当,大家都被丁玲同志那生动的讲话吸引了。”王蓬:《小树,在这儿长大》,鲁迅文学院编:《文学的日子》,第20-21页,内部资料。

有这样的学习环境和师资力量,学员自然会倍加珍惜,努力学习。《文艺报》曾经在对第八期学员的专访中写道:“学员们珍惜在文讲所集中三年系统补课的时间,许多人在课余阅读了大量中外理论、文学专著。对于过去很少涉猎的美学、心理学、社会学、未来学,甚至经济管理学等中外论著,他们也抱有极大的研究兴趣。”《同共和国的文学一起成长》,《文艺报》1984年第11期。

确实,新时期文学创作班的一个重要内容和突出特色是学员在教师的辅导下,有计划地阅读了大量的古今中外的文学名著。文讲所辅导学员阅读的方式比较特别:结合教师授课和讲座提前阅读相关书目,此外,还规定了学员可再自由选择一些作品阅读,教务处和教研室还不断编选各种学习资料供学员学习参考。学员们将课堂听讲、自我阅读、集体研讨和文学创作渐渐融合为一个有机的整体。加之辅导教师面对面的辅导,学员的理论水平、文化素养和创作水平都有了较为显著的提高。

此外,文讲所的严格要求与管理也起到了重要的保障作用。如在教学计划中,就明确提出:学员对每学期所开的阅读书目应当作重要课程对待,对于政治与艺术不得偏废,对于文艺政策、文艺理论与作品不得偏废,对于中外古今不得偏废,并须写出读书心得笔记,作为每学期的考查内容。

在教学中,文讲所还紧密结合当时的文学形势和热点作品,开展了一系列讨论,其中有:对遇罗锦《一个冬天的童话》的讨论,关于革命现实主义问题的讨论,对胡乔木同志《关于人道主义和异化问题》一文的学习与讨论,结合学员作品谈军事题材文学现实主义的发展与探索的讨论,从《百年孤独》谈现实主义与魔幻现实主义的讨论等。讨论的形式多种多样,有班级讨论,有小组讨论,有自由漫谈式,也有书面发言式。一般是由文讲所根据学习计划或当时的文学热点问题,以及学员普遍关注反映集中的问题确定讨论题,提前两到三周印发给学员,提出相关要求,让学员做好充分准备。有些讨论还准备有重点發言。因此,这些讨论大都达到了预期的效果,学员反映也很不错。

讨论会之外,文讲所还组织了以交流创作经验为主要内容的学员间的座谈会,并组织外出参观与实习,开拓学员眼界,以达到提高文学创作水平的目的。学员在文讲所学习期间,还能够与前来约稿的众多文学期刊和出版社的编辑们交流,荐稿和发表作品。

综上,与前期文研所和后期鲁院相比较,文讲所对当代中国文学新人的培养形成了独特的特点。这些特点的形成一方面和文讲所自身不同阶段的办班目标和要求有关,另一方面也和当时的时代环境和政治环境密切相关。文讲所时期所开设的课程和教学方式,所开展的社会实践以及文学讨论,都紧密围绕着当时的文化政策。无论是对于鲁院的整体研究,还是对于新时期文学生态研究,对文讲所时期文学新人的培养进行总结和研究,都是十分必要且有着重要意义的。

【作者简介】叶炜,博士,浙江传媒学院创意写作中心副教授,硕士生导师。

(责任编辑 王 宁)