坐骨股骨撞击综合征研究进展

2021-11-17段宇鹏张辛黄洪杰张智昱孙昊杨帆麦合木提麦麦提敏徐雁王健全

段宇鹏 张辛 黄洪杰 张智昱 孙昊 杨帆 麦合木提·麦麦提敏 徐雁 王健全

北京大学第三医院运动医学科,北京大学运动医学研究所,运动医学关节伤病北京市重点实验室(北京100191)

坐骨股骨撞击综合征(ischiofemoral impingement syndrome,IFI)是由于坐骨结节和股骨小转子之间的间隙变窄,导致间隙内的软组织损伤,股方肌出现水肿、萎缩等形态学异常。2009年,Torriani等[1]提出IFI这一概念,这是引起腹股沟和/或臀部疼痛的较为少见的原因之一,由于髋关节的伸展、外展和外旋而加重。IFI在人群中的总体患病率尚不清楚,但是Tosun 等[2]发现6%的髋痛中老年妇女群体中,MRI 检查提示股方肌水肿,提示该病发病率较高。临床上对本病的诊断及治疗认识较少,本文就坐骨股骨撞击综合征的病理生理、临床特点及治疗进行综述。

1 病例生理学特点

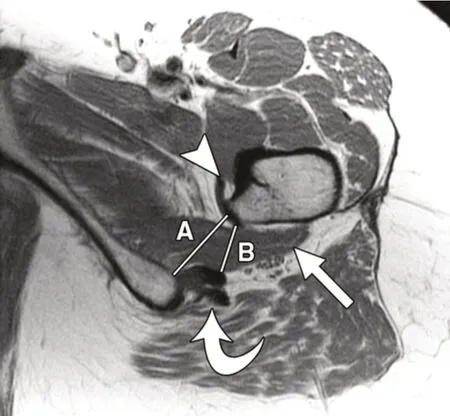

坐骨股骨撞击综合征(IFI)是由于坐骨股骨间隙(ischiofemoral space,IFS)和/或股方肌间隙(quadratus femoris space,QFS)变窄所致(图1)。除了IFS 和/或QFS同时变窄,典型IFI可能同时还伴有股方肌形态的改变及水肿,部分撕裂或脂肪浸润的表现,继发征象包括髂腰肌和腘绳肌肌腱病,坐骨结节滑囊炎。长期慢性患者同时可出现股方肌脂肪浸润和肌萎缩,股骨小转子及坐骨结节出现囊变[1,3]。

图1 坐骨股骨间隙(A)和股方肌间隙(B)质子密度加权核磁轴位图像[1]

股方肌位于臀大肌的深侧,起于坐骨结节的外侧面,止于转子间嵴。其作用是参与髋关节外旋,辅助内收髋关节。其神经支配来自坐骨神经肌支(L4/5、S1神经),股方肌与梨状肌、上孖肌、下孖肌、闭孔内肌、闭孔外肌等肌肉组成了髋部外旋肌。股方肌位于股骨小转子和坐骨结节之间,当两者的间隙狭窄时,就可能使软组织特别是股方肌受到机械性压迫,这被认为是症状性IFI原因之一[1,3,4]。Ali等则提出相反的理论,他们认为股方肌的变性或萎缩是IFI的原因,而不是结果[5]。

坐骨股骨间隙的影响因素较多,包括结构和动态性因素等。动态性因素是指髋关节的内旋外旋、外展内收、屈伸等不同体位对坐骨股骨间隙的影响;结构性因素包括股骨小转子过度突出、股骨小转子水平横断面过大、股骨后内侧位等。另外,女性骨盆的前后径更短,左右横径更长,坐骨结节位置更宽,因此女性更容易出现先天性坐骨股骨间隙狭窄;此外还包括重度髋关节骨软骨炎导致股骨向上向内侧移位、累及股骨小转子的骨折、外翻式股骨转子间截骨、骨扩张生长性病变等[6-8]。

髋关节外旋时IFS 和QFS 间隙会变窄。Vicentini等[8]招募了12 名成年女性(24 髋,10 髋对照组,14 髋狭窄组),利用实时动态MRI扫描了由最大髋内旋至最大髋外旋的过程,发现外旋会使狭窄组IFS 减少59%,对照组减少41%;狭窄组QFS 减少71%,对照组减少50%。但只有当外旋超过中立位时,狭窄组与对照组相比,IFS和QFS才有显著差异,与对照组相比,小转子终止的位置更靠后。

髋关节外展肌在维持骨盆稳定性中起重要作用[9,10]。髋关节外展肌无力可导致患侧骨盆不稳,对侧骨盆向下倾斜,即出现特伦德伦堡步态(Trendelenburg gait)[5,11],对侧盆腔反复下垂可能导致股方肌动态撞击及随后的股骨坐骨间隙变窄,从而导致动态IFI[12]。Kheterpal 等[13]比较了髋关节外展肌群(包括臀中肌、臀小肌、阔筋膜张肌)在MRI上的表现,与对照组相比,IFI患者的臀中肌、臀小肌撕裂和萎缩患病率更高,这提示外展肌群病变可能是IFI进展的机制之一。

IFI的股骨倾斜角更大(即髋外翻),同时腘绳肌肌腱横截面积更大,坐骨和股骨颈角更大。股方肌的异常可以是多种多样的,如萎缩、水肿和撕裂,同时间隙可能是正常的,需要位置校正或ROM 成像来确认IFI的诊断。Singer 等[7]报道1 例58 岁女性,虽然股方肌存在水肿,但是IFS和QFS正常。

2 临床特点

2.1 临床表现

IFI 在女性中更为常见[5],大约三分之一的病例是双侧的,但是双侧狭窄并不一定伴有双侧肌肉异常或IFI症状[1,4]。IFI的临床症状可能有所不同,但通常包括下臀部、腹股沟和大腿内侧的负荷相关疼痛[14],疼痛可能放射至膝部[1]。大多数研究报道,IFI 症状可持续数月或数年,疼痛程度往往增加[5,15-17],还可能会出现类似放射性坐骨神经痛,这可能是由于股方肌和坐骨神经解剖关系密切所致[18]。值得注意的是,没有疼痛的患者可能由于腿部的代偿性外展而表现出功能性长短腿,以保持小转子和坐骨之间的距离[19]。

患者通常描述在长距离行走的过程中髋关节出现弹响、碰撞声或碰撞的感觉,这可能是由于小转子强行绕过坐骨结节引起的[5,15,20,21]。Ganz等将一些患者的不稳定性归因于对冲机制,即合并髋臼覆盖不足会在小转子和坐骨撞击时导致髋关节半脱位[22]。

目前尚无针对IFI 的特异性临床查体诊断试验。Johnson 首次描述了通过被动外展、内收和内旋髋关节可引起IFI 症状[17],Tosun 等建议通过被动屈曲和内旋受损的股方肌引起疼痛进行诊断[21]。Go’mez-Hoyos等[23]描述并验证了两项针对IFI的查体方法:长步步行测试(long stride walking test,LSW),即患者大步走动引起疼痛,该测试的敏感度为92%,特异度为82%;另一项为坐骨股骨撞击试验(IFI test),即通过被动伸展引发症状,外伸同时外展,症状消失则认为是阳性症状,该试验的灵敏度为82%,特异度为85%,提示IFI 试验和LSW 试验是高度准确的,可以帮助识别是否存在IFI。

坐骨股骨间隙压痛是通过将患者置于俯卧或坐位,并触摸坐骨结节正侧面的区域而引起的。坐骨外侧压迫坐骨股骨间隙时,IFI 患者通常有明显的压痛,坐骨外侧疼痛的位置在IFI 的诊断中很重要[24]。IFI 测试最早是由Hatem[24]等描述的,IFI 的症状可以通过髋关节的伸展、内收和外旋相结合的方式再现,这项测试要求患者外侧卧位,被动伸展和内收患侧髋关节,当髋关节处于伸展和内收位置时,如果症状再现,则测试为阳性;在大步行走测试中,要求患者大步行走,如果大步行走时再次出现臀后部疼痛,而小步行走可以减轻疼痛,那么这项测试就被认为是阳性的[24]。

2.2 影像学表现

影像学包括骨盆X 线和MRI,以评估髋部形态和伴随的骨性病变,在既往有髋关节手术史的患者中,必须注意髋关节偏心距的变化[25]。

2.2.1 X线

X线可作为核磁检查前的筛查工具[25],但目前尚无应用于X 线上诊断标准。韩国学者Sunghoon 等[25]回顾性分析了162 名非特异性髋痛患者,并根据核磁图像上是否存在股方肌水肿分为IFI组和对照组,并分别在站立位和仰卧位X线上测量坐骨结节外侧皮质与小转子粗隆内侧皮质之间的最小距离,结果提示如果仰卧位坐骨股骨距离<2 cm 或站立位坐骨股骨距离<1.9 cm,IFI为可能的诊断结论。

2.2.2 MRI

核磁是已成为评估IFI的首选方法,除了能够量化IFS、QFS 和股骨颈前倾角之外,还可以评估股方肌、周围肌肉和肌腱、关节内病变的信号改变[1,2,26]。

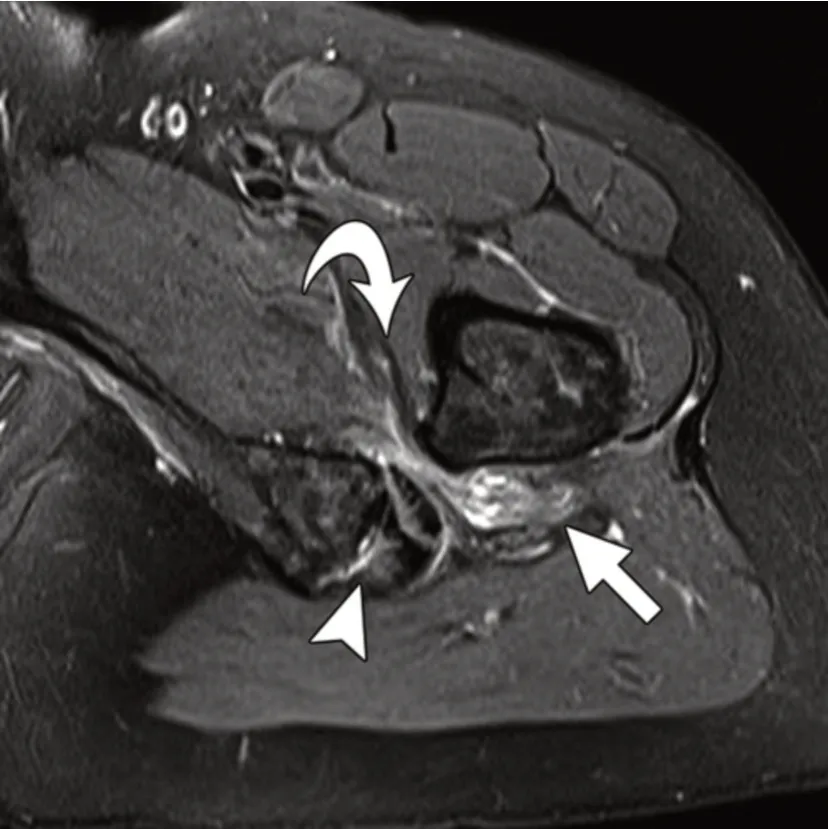

IFI 在核磁上的特征性表现为IFS 和QFS 降低,并伴有股方肌肌腹水肿,部分撕裂或萎缩[1,2,24](图2)。这些改变并不总是位于股方肌最狭窄的部分。Tosun 等报道在94%的患者中股方肌会出现一定程度的脂肪变性[2]。Ozdemir等报告9.1%的无症状人群中股方肌同样出现了信号改变,这些改变与IFS 和QFS 狭窄相关[27]。在研究了多种因遗传因素所致的IFI 人群后,Yoong 等报道在大多数情况下,股方肌的信号改变与IFS的狭窄有关,存在信号改变的患者总是有症状的[28]。对于全髋关节置换术后的患者,金属伪影消减序列(MARSMRI)或单光子发射计算机断层扫描(SPECT)有助于评估IFS及其邻近的软组织。

图2 MRI提示坐骨股骨间隙变窄伴股方肌水肿和部分撕裂(直箭头),腘绳肌肌腱附着处积液(箭头),另外还可以看到髂腰肌腱止点出现水肿(弯箭头)。[1]

2.3 IFS和QFS

有关IFS 正常值的讨论,正常的IFS 被确定为20 mm,但尚不清楚该数值的来源[29]。此后研究者陆续进行了一些正常值测量,病变IFS及其他空间参数的放射学和尸体研究。这些研究中,健康人群的IFS 在18 至26 mm 之间[1,27,30,31]。Torriani 等报告女性中QFS 值为12 mm,而Sussmann 等在尸体研究中测量QFS 正常值为20.4 mm[1,31]。Won 等[32]采用CT测量了517个无症状髋关节,其中男性302 例,女性215 例,男性IFS 为33.2± 9.2 mm,女性为24.3 ± 8.9 mm。IFS 与身高呈正相关,与颈干角和股骨颈前倾角呈负相关[32]。

日本学者Mimura 等[33]回顾性分析了89 名日本患者共178 个髋,其中男性46 人92 髋,女性43 人86 髋。在仰卧位,腿部自然休息位时通过CT测量坐骨股骨间隙(IFS),结果发现以日本患者为基础的人群平均IFS在男性队列中为20.5 ± 7.3 mm[95%可信区间(CI)19.0~22.0],在女性队列中为13.9 ± 6.5 mm(95%CI为12.6~15.3),女性IFS值明显小于男性。在考虑95%可信区间下限的情况下,日本男性和女性组在仰卧自然休息位测得的IFS明显小于西方人群。

这些范围可能是由于解剖不同和不同测量方法导致的。另外腿的外旋位、中立位、内旋位也会影响IFS和QFS。在中立位、内旋40°、外旋60°时IFS 平均距离差为2.8,4.3 和1.4 cm[1,30,34]。随着年龄的增加和髋关节偏心距的减少,IFS 也会减少[30]。此外IFS 也展现出广泛的个体差异[27]。

目前亚洲地区对于诊断IFI的坐骨股骨间隙(IFS)及股方肌间隙(QFS)的截断值没有标准,现采用国外标准进行诊断。坐骨股骨间隙小于15 mm或股方肌间隙小于10 mm作为截断值标准[3]。Singer等[35]进行的一项影像学meta 分析中,与无症状对照组相比,IFI 患者组的IFS 和QFS 显著降低,分别为14.91 ± 4.8 mm,9.57± 3.7 mm,pooled 分析显示,采用IFS≤15 mm 为最佳截断点时,灵敏度为76.9%,特异度为81%,准确度为78.3%;QFS≤10 mm 时,灵敏度为78.7%,特异度为74.1%,总准确性为77.1%,提示使用上述诊断阈值可能会更好地识别IFI患者。

3 治疗

对于继发性IFI患者,评估相关原因至关重要。通常消除原发病因后,IFI 症状也可以得到解决,如髋外翻和髋关节发育不良可通过加强外展肌治疗[36]。针对有症状的特发性IFI,首要治疗方法是保守治疗,必要时可采取介入治疗和手术治疗。

3.1 保守治疗

在现有较少的坐骨股骨撞击综合征疾病的病例报道中,保守治疗成功率较高,包括休息、避免撞击位、物理治疗等[2,3,14,17,22]。另外由外展肌撕裂导致的IFI,可通过加强和移动辅助设备以保持步态平衡,预防动态IFI[12]。如果经强化治疗后外展肌无力和步态异常依然存在,则可能需要手术修复外展肌撕裂[11,37,38]。

3.2 药物治疗

治疗包括口服及外用非甾体类抗炎药(NSAIDs)。通过抑制前列腺素酶,减少因坐骨股骨间隙变窄所致的股方肌水肿,降低非感染性炎症反应,减轻局部组织充血水肿,可一定程度上缓解疼痛症状。

3.3 介入治疗

CT 或超声引导下向股方肌注射类固醇激素和局麻药物[1,20]。Backer等[39]较早采用了超声引导下治疗具有IFI核磁表现及临床症状的患者,两周后治疗组与对照组相比,疼痛减轻程度具有统计学差异。Wilson等[14]对7名IFI患者在超声引导下髋部诊断性注射了长效麻醉剂,注射10 分钟到30 分钟后,患者再次尝试引起疼痛的活动姿势,6名腹股沟疼痛的患者只有2名疼痛得到缓解,但是所有患者的深臀部和下臀部疼痛均没有缓解,7名患者最终都接受了手术治疗。该方法属于微创治疗,但患者症状改善不持久,没有从根本上解决问题,需要进行更多的纵向研究确定介入治疗的作用。

3.4 手术治疗

对于保守治疗无效,严重影响生活质量,或短期内使关节退变的病变应采取手术治疗。Johnson 等较早进行了开放性小转子切除术,3 名患者手术均成功[29]。目前坐骨股骨撞击治疗的文献报道多集中在关节镜下小转子切除[1,14,24,40,41],大多数学者采用了小转子部分切除术,Wilson等[14]报道7例患者在术后12月后改良Harris 评分得到提高;Hatem 等同样报告了5 名患者2.4年随访结果,改良Harris 评分从51.3 分提高到94.2 分,VAS评分从6.6分降至1分,相较于小转子全切术,小转子部分切除可以避免髂腰肌潜在的弱化,部分切除后股骨骨折的风险也可能较低[24]。部分学者提出相反意见,小转子全切是为了防止由于骨切除不充分而导致撞击持续,因为当患者在手术台上仰卧时,无法完成对撞击的彻底的动态术后评估。在关闭伤口前,须获得正位和斜位透视图像,以确保整个小转子已被移除[14,41]。

小转子切除术因需要切断髂腰肌肌腱,术后可能造成髂腰肌功能下降。Brandenburg 等[42]对比了18 例因弹响髋合并FAI接受髂腰肌松解术(松解组)和18例接受髋关节镜手术但未松解髂腰的患者(对照组),在术后平均21个月(16~30月)时评估,发现松解组患侧髂腰肌体积明显小于健侧,坐位髂腰肌力量比健侧弱;与对照组相比,松解组患侧与健侧的髂腰肌体积分别下降25%和0.6%,坐位屈髋力量分别下降19%和3.9%;但是仰卧位屈髋力量组间无明显差异,提示髂腰肌松解术可以导致髂腰肌萎缩,功能降低。

Gouveia等[43]进行的一项系统评价提示关节镜下盂唇或小转子水平的髂腰肌肌腱松解术可有效缓解伴有疼痛的弹响髋。尽管患者可能会存在术后早期的肌无力和髂腰肌萎缩,迄今为止已发表的研究表明临床功能令人满意,但是需要进一步的研究评估手术技术和肌腱松解的水平。

IFI 也可以通过手术解决坐骨相关的问题,Truong等在病例报告中描述了对一名患者行开放性坐骨成型术,在术后12周后消除了撞击[44]。

4 总结及展望

本文总结了坐骨股骨撞击综合征的病理生理、诊断及治疗进展。IFI的发病原因尚不明确,常合并FAI、盂唇撕裂、手术、外伤史等,影像学检查可见坐骨股骨间隙缩小,或存在股方肌病变。保守治疗可改善症状,对于保守治疗无效的患者,可行髋关节镜或开放手术治疗,髋关节镜手术治疗的短期及中期疗效明显。然而目前关于坐骨股骨撞击综合征的研究较少,国内尚无统一的诊断标准,其手术指征仍有待进一步研究。对于坐骨股骨撞击综合征的充分认识很重要,这对于该疾病的诊治具有极大的意义。