《数学名词(1993)》的审定

2021-11-16邓亮

邓 亮

(清华大学 科学技术史暨古文献研究所,北京 100084)

数学名词的统一是一项基础性的工作,对于数学的发展具有重要影响。

中国数学发展历史悠久,出现过众多著名数学家和数学著作,数学名词有沿袭,但也屡屡呈现因人而异的现象。对于西方数学知识,明末第一次西学东渐时,传入了诸如几何、笔算、对数、三角学、借根方等西方数学知识; 至晚清时期第二次西学东渐时,各种官私机构译介了大量数学著作,更是介绍了大量数学新知识,如代数、微积分、解析几何等; 及至甲午战争后及其后实行的新学制,日本数学著作也大量传入,几乎涉及当时所有数学分支,对中国数学的现代化转变起到重要推动作用。随着数学专业留学生的成长和高等教育的开展,中国数学得到飞速的发展,出现了一批优秀的数学家和数学成果。由于机构、译者或著作底本的不同,尽管有部分译词在不同著作中得以沿用,但译名混乱的现象一直存在,在一定程度上影响到数学知识在中国的吸收、传播与发展。

晚清时期就有学者已经注意到名词统一的重要性,如江南制造局在翻译书籍时大致能保持前后一致,并出版过几种名词表。西方传教士团体也曾开展过术语统一工作,如博医学会就医学名词统一出版了几种名词[1]; 益智书会编撰了中英文对照本《术语词汇》(1904),包含了一些数学名词[2]。相关的研究较多,此不一一列举。

数学名词的官方审定(1)对于“名词”“审定”二词,各个时期使用的词语不一,分别有名词、术语、词汇等,以及编订、统一、审查、审定等,为描述各个时期时保持一致,本文在相关部分未做改动,其余地方使用“名词”“审定”。工作,始于1909年设立的清学部编订名词馆编订的《数学中英名词对照表》,包括算学、代数、形学、平三角、弧三角、解析形学等,总计约1 000词条; 定名时多依照旧译名词,部分为重新雅驯,慎用日语词; 总校者为严复,编订者更可能为王国维[3]。

1918年,中国科学社成立科学名词审查会,渐次开展名词审查工作,“教育部及各学术团体均派代表参加”“送请教育部审定公布”[4],因此具有一定的官方审定属性。此次审查始于1923年,至1931年共通过14部,即普通名词、数学、代数学、代数解析学、微积分、函数论初步、代数学及微积分(续)、函数论(续)、初等几何学及平面三角与球面三角、解析几何学及二次曲线与二次曲面、投影几何学及直线几何学、代数几何学及代数曲线曲面、微分几何学及超越曲线曲面、高等几何学及非欧几何学与多元几何学,共计3 216条[5],连载于《科学》杂志。参与此次审查者包括姜立夫、何鲁、胡明复、段调元(子燮)、胡文耀、熊庆来、钱宝琮、褚一飞等18人,大都有数学专业背景,且有留学经历; 1938年以《算学名词汇编》为名出版,对《科学》上刊载的名词作了一定的修改,在总数上近80%的名词与现今译名相同或相近[6]。

1932年,国立编译馆成立,立即着手数学名词的审定,以中国科学社审查通过者为蓝本,于1933年开始审查,1935年公布,共计3 426条,内容与1931年审查通过者基本一致。因战争缘故,延至1945年在重庆以《数学名词》为名出版[5]。此次审查,委员包括王仁辅、朱公谨、江泽涵、何衍浚、何鲁、段调元、姜立夫、胡敦复、孙光远、陈建功、曾昭安、熊庆来、郑桐荪、钱宝琮等14人,均为当时中国数学界的佼佼者,与前此中国科学社审查者有6人重复。这次审定的一个重要事件,是将mathematics一词的中文由“算学”审定为“数学”[7]。

民国时期审查并公布的两部数学名词,因词汇量较少,加之未得广泛流行,实际影响有限。新中国成立后,很快开展了名词审定工作,先后审定了数部中英、中俄对照本数学名词,对中国数学学科的发展起到重要推动作用。本文以田方增的资料为基础,简要叙述《数学名词(1993)》的审定工作。

1 新中国数学名词审定概述

1950年1月中国科学院出版编译局成立,3月改为中国科学院编译局(以下简称编译局)[8]; 同年5月,政务院文化教育委员会成立学术名词统一工作委员会,下设自然科学、社会科学、医药卫生、时事、文学艺术五个组,其中自然科学组正副召集人为竺可桢和杨钟健,在工作初步方案中要求自然科学组尽量在当年8月底前完成试用本的初步工作[9]。编译局承担自然科学名词审定工作,并转入解放时由出版总署接管的原国立编译馆的相关资料[8]; 至1951年,编译局已审查11种,正在审查10种,正在整理14种[10]。

1954年2月,中国科学院成立编译出版委员会,负责全院编译出版事业,保留了编译局。1956年在编译出版委员会下设置了名词室,负责统一和审定全国自然科学术语的工作[8],编译局则与龙门书局合并,成立科学出版社,稍后改为中国科学院自然科学名词编定室(以下简称名词室)[11]。1966年后名词审定工作出现一定的停滞。

1950年10月开始对数学名词开展审查。其时,编译局委托中国科学院数学研究所(以下简称中科院数学所)筹备处开始重新编订数学名词。1956年完成审查,共计8 447条,为中英文对照,同年《数学名词》出版。根据此书序例可知:首先是分析、代数、几何、数理统计、数学基础等五部分的名词初稿,其次为由钱伟长、王俊奎、王德荣、沈元、夏震寰、马大猷、常迥、张宗燧、张维、陈世骅、陆士嘉、彭桓武、闵乃大等编成应用数学部分的初稿。数学名词审查委员由学术名词统一工作委员会聘任,先后有王竹溪、王湘浩、王寿仁、王宪钧、田方增、申又枨、朱公瑾、江泽涵、吴大任、吴文俊、周培源、姜立夫、段学复、胡世华、孙光远、常迥、张禾瑞、张宗燧、张素诚、汤璪真、庄圻泰、许宝騄、陈建功、傅种孙、曾昭安、程民德、华罗庚、闵嗣鹤、赵叔玉、郑桐荪、钱伟长、关肇直、苏步青等人,均为当时中国数学界的领军人物,与国立名词编订馆有7人重复[12]。

由于学科的迅速发展,亟需增补新词,因此1962年5月开始数学名词的增补工作。先由名词室收集之前遗漏的常用名词,8月送审并请专家增补各分支学科的名词,年底审查完毕。1963年6月将整理草案再次送审,9月根据审查意见再次修订。此次增补,共得约五千条,仍为中英文对照本,并于1964年出版《数学名词补编》。此次审查,得到江泽涵、关肇直、段学复、姜立夫、夏道行、李文清、叶彦谦、闵嗣鹤、徐献瑜、安其春、程民德、庄圻泰、申又枨、徐钟济等人的大力支持[13]。

1974年,科学出版社出版《英汉数学词汇》。这是1956年版和1964年补编的增修合编本,由中国科学院数学研究所《英汉数学词汇》编订小组开展,到1973年6月中旬完成,共收词约16 000条[14]。

除了中英对照版数学名词外,名词室还审查过中俄对照版数学名词,即1958年《俄汉数学名词》和1973年《俄汉数学词汇补编》。

1978年12月,国务院批准了国家科委、中国科学院联合上报的《关于成立全国自然科学名词审定委员会的报告》,至1985年4月,全国自然科学名词审定委员会(以下简称全国名词委)在北京正式成立,负责审定自然科学各学科名词术语的统一名称[11]。由此开启了新一轮名词审定工作,数学名词也包含其中,并于1993年公布,1994年以《数学名词(1993)》为名出版。

目前正在进行数学名词第二版的审定工作。

2 《数学名词(1993)》审定的程序

对于如何开展审定,1985年全国名词委成立时,通过了一份审定程序,即:组建分委会→分委会指定专人负责收集、提出原始初稿→第一次分委会审定会议→整理后编成草案→印发全国有关专家和单位广泛征求意见→各分委员会(或小组)对草案意见加以整理和集中→第二次审定会→对争议名词要反复讨论→提出上报全国名词委的草案→全国名词委组织最后复审,签署意见→全国名词委主任委员批准,予以正式出版公布[15]。

1987年9月,全国名词委召开全国自然科学名词审定委员会工作会议,制定并通过了新的审定程序[16],较1985年版做了更清晰的程序规划,主要差异体现为:二审会之后再广泛征求意见,同时与全国名词委协作,在自然科学整体范围内对外国人名译名进行协调; 增加了三审会; 在二审会和三审会后都增加了与其他相关学科的协调会; 在上报全国名词委前,增加了一轮分委会主任、副主任或组长会议。

数学名词的审定工作程序,实际上启动于1983年,并因为审定时间的缘故,基本按照1987年全国名词委制定的审定程序执行,其程序及时间节点大致如下:

1983年夏,全国名词委筹备工作负责人吴凤鸣与中国数学会磋商,商定由中国数学会提名数学名词审定委员,开展数学名词审定工作(2)参考田方增先生手稿《数学名词审定工作汇报提纲》,1985年11月12日。。

1983年10月,中国数学会第四次全国代表大会在武汉举行,其间召开了一次关于数学名词工作的座谈会。大会后,中国数学会第四届理事会成立数学名词审定委员会(以下简称数学名词分委会),田方增受托承担筹组任务。筹组方式为:在中国数学会办公室和全国名词委办公室的协议下,当时中国数学会的十四个分支学科组各推荐委员人选一至二名,提交中国数学会常务理事会讨论,然后向全国名词委提出名单①。

1984年4月,中国数学会第四届常务理事会第二次会议审议通过了数学名词审定委员会成员名单[17]。推荐名单提交全国名词委,并由全国名词委聘任。

1984年7月6日,在北京科学会堂召开了数学名词分委成立大会,在京委员及相关机构到场,主要就数学名词审定的目的、意义、范围、步骤与方法等进行讨论[18]。

1985年第一季度,召开在京委员会议,吴凤鸣到场。建议各委员从各自专业出发,从《英汉数学词汇》(1974年)中挑选词条,并以1982年第二版为参考。但因该书存量不足等原因,选词条工作于4月开始①。

1985年9月7日,召开在京委员座谈会,吴凤鸣到场。讨论各委员的工作情况,以及吴大任、江嘉禾对名词审定问题所发表的论文,约定10月底完成初步选词条工作,会后还请几位委员兼顾相邻的分支学科①。

1985年12月,中国数学会五十周年年会在上海召开。数学名词分委提出汇报提纲,并召开座谈会(3)参考田方增先生手稿《数学名词工作近况》,1987年夏。。

1986年夏,大体编排出名词草表,总计约有11 000条,但因重复、收词具体标准不明确及其他原因,审定工作暂缓②。

1987年6月5日,在北京召开物理学、数学、力学分委员会的第一次协调会,就第一批物理学基础名词中的数学名词进行协商。数学名词分委会同意将在下一步工作中讨论这些词[19]。

1987年夏,田方增向杨乐汇报后写出工作汇报,发表在《中国数学会通讯》上。约于此时,全国名词委聘请聂灵沼、王骧为数学名词分委会副主任,又增加了具体工作人员②。

1987年6月30日,在京委员召开会议,讨论如何使审定工作急起直追,希望10月召开数学名词分委全体会议以讨论草案,以及后续在全国征求意见,争取明年初完成审定②。

1987年10月,数学名词分委会召开第一轮审定会[20]。一审会后,田方增起草了《数学名词》基础框架,共10部分,得到大家的赞同[21]。

1988年2月4日,在北京数学研究所召开了数学名词审定委员会主任、副主任会议。出席会议5人。会议讨论了一审会后的工作进展情况,决定开始印发征求意见稿。5月召开二审会,并到上海和杭州征求几何学方面的意见[22]。

1988年5月,数学名词分委会召开第二轮审定会[20],研究决定增设一部分内容,将原10部分中属于基本且公用的名词移出,构成第0章,共为11部分[21]。之后,将全稿送发全国有关高等院校、研究所、部分出版单位广泛征求意见。

1989年1月,在北京召开物理学、数学、力学分委员会,并召开第二次协调会[20]。

1989年3月15日,全国名词委主任钱三强主持召开“一词会”,针对数学、物理等有关学科,专门讨论vector在汉语中用“矢量”还是“向量”[23]。

1989年5月,在北京召开数学、电子学、自动化分委员会协调会[20]。

1989年9月,数学名词分委会召开第三轮审定会,讨论××定理、“纯粹数学”“应用数学”,基本名词,以及章节结构等问题(4)参考田方增先生手稿《三轮审定会期间在考虑中的问题、想法笔记》,1989年9月。。三审会后,将原定11部分(即10章正文+0章),改为12部分[20]。

1990年2月,数学名词分委会在京委员召开第四轮审定会(5)参考田方增先生手稿《数学名词审定工作汇报》,1990年投稿数学会通讯的底稿。。

1992年2月至4月,经吴大任、程民德、胡和生、齐民友、王梓坤、成平、曹锡华、周伯勲复审,审毕草案。随后根据意见修改。约1992年10月,《数学名词》草案上报全国名词委。

1992年10月28日,田方增写工作汇报,报到中国数学会。

1993年,《数学名词》获得全国名词委批准公布,共计8 862条,分为12个部分。

1994年,科学出版社出版《数学名词(1993)》。

此外,数学名词分委会组织的十多次分组讨论会,以及全国名词委组织的各个学科外国人名统一规范译名,对数学名词中一千多带有人名的词条做了统一[21]。

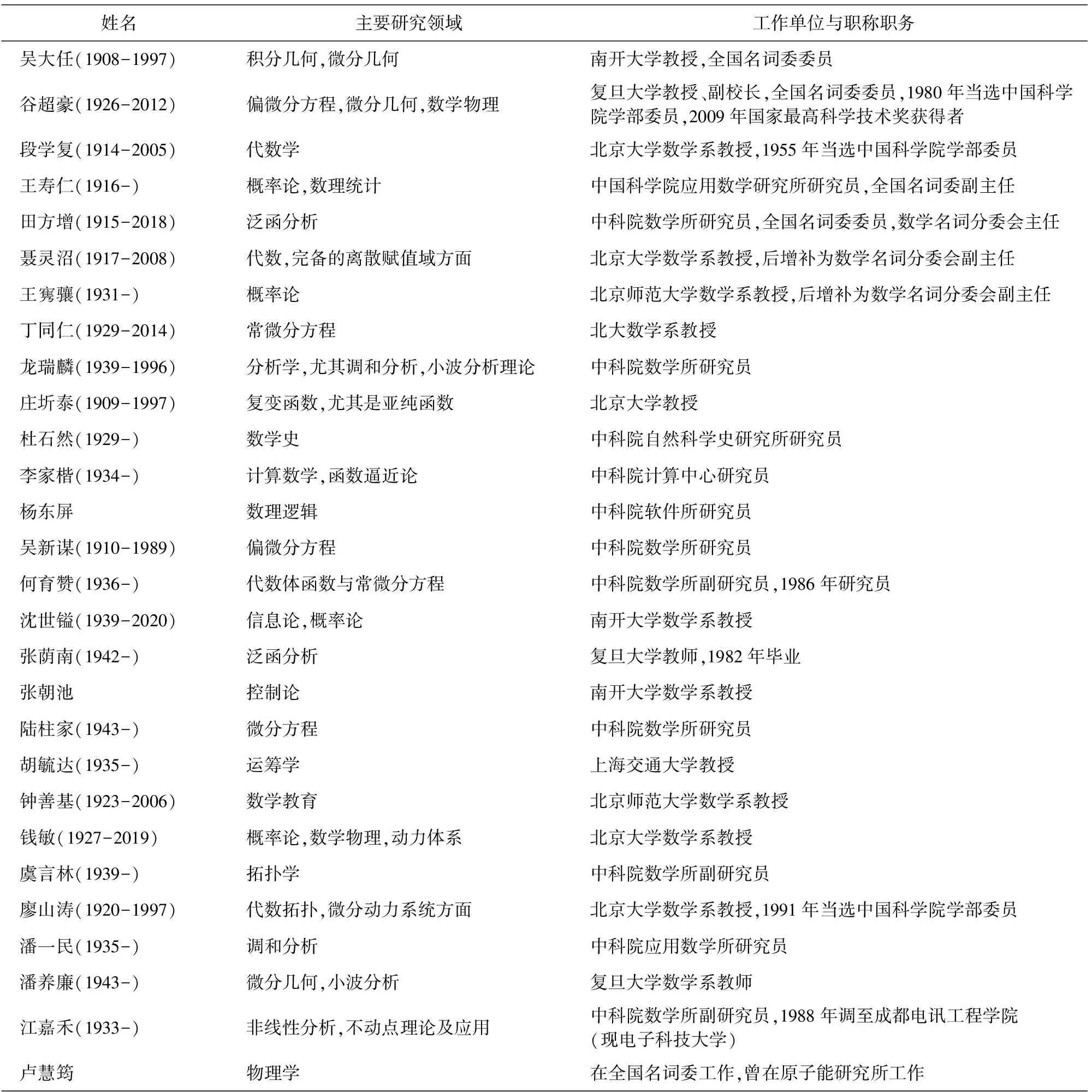

3 《数学名词(1993)》的审定委员

根据1984年4月中国数学会第四届常务理事会第二次会议审议通过的数学名词分委会成员名单,即田方增、吴新谋、庄圻泰、廖山涛、聂灵沼、王骧、张朝池、沈世镒、杜石然、钱敏、杨东屏、李家楷、江嘉禾、胡毓达、钟善基,经由全国名词委聘任,于1984年7月6日宣告成立数学名词分委会。

在田方增1992年给全国名词委的工作汇报中,记载了数学名词分委会的委员变动情况:因力量不够,曾数次增加委员,包括潘一民、龙瑞麟、虞言林、潘养廉、张荫南、丁同仁、何育赞等; 江嘉禾在第一轮审定会前已函请退聘; 吴新谋于1989年病故; 但全国名词委委员吴大任、王寿仁,以及《中国大百科全书·数学卷》编委会副主任段学复参与了许多具体审定活动(6)参考田方增先生手稿《向全国名词委员会的个人汇报——于〈数学名词〉草案第一次上报待批之际》,1992年10月28日。。根据《数学名词(1993)》前所附名单,顾问中除吴大任、王寿仁、段学复外,还有谷超豪,委员中有陆柱家,秘书为卢慧筠[24]。

由此共有28人先后参与了数学名词的审定工作,涉及中国科学院相关研究所、北京大学、南开大学、北京师范大学、上海交通大学、复旦大学等单位,年龄结构包括老中青三代。另有全国范围内的有关高等院校、研究所、部分出版单位等参与征求意见,具体情况尚不清楚。数学名词分委会委员及顾问者的主要研究领域及所在单位见表1。

4 审定原则、工作方式与问题解决

全国名词委在1985年提出四条名词审定原则,主要是强调:在自然科学范围内统一; 考虑中文词汇的独特性和习惯,对约定俗成的名词一般不做改动,同时抓好反映当代科学概念的新名词的审定与统一; 各学科名词的审定原则上由各分委员会或审定小组负责; 名词的科学性、系统性和通俗性属性,对争议词由全国名词委决定等[15]。至1987年9月,又发布新的审定原则及方法。其中审定原则主要体现在订名基本要求中,也是四条,即“用字应执行国家对语言、文字的有关规定”“一词一义”“协调一致”“科学性、系统性和简明通俗性”。对后三条均做了更为细致严谨的描述,涉及特殊情况可不强行统一,可用“又称”等词列出,可暂不收入,协调一致时主科与副科关系,尊重“约定俗成”原则,等。审定的工作方法则规定了审定基本词,主科审定,新词审定,淘汰或无意义词不审定,可分批审定,定义、编排格式、索引编制,等[16]。

总体而言,数学名词的审定,前期工作主要按照1985年的原则开展,并开展过一次与物理学、力学分委会的协调会。然而由于数学名词的审定工作未能在1987年前完成,因此后续的审定工作则是按照1987年的新原则进行调整,尤其是“一词一义”“协调一致”。

表1 数学名词分委会委员及顾问信息Tab.1 The information for committee members and counselors of Mathematical Terms Sub-committee

对于审定工作方法,1984年数学名词分委会成立之初就议定,先审定基础数学名词,然后逐步扩大至应用数学、计算机科学、数学物理、控制论、信息论、系统工程等其他领域; 首先整理已出版发行的表册、词典及资料等,逐条做出卡片,然后开始审定[18]; 从《英汉数学词汇》(1974年)选词条,以1982年第二版为参考(7)参考田方增先生手稿《数学名词审定工作汇报提纲》,1985年11月12日。; 分批审定,先审定第一批基本词; 由下而上集中审查,先小组讨论,乃至审定(8)参考田方增先生手稿《数学名词工作近况》,1987年夏。; 章节设置,大体上反映数学发展的现状,特别是中国数学界的工作状态和一般认识,并以美国《数学评论》、日本《岩波数学辞典》为参照(9)参考田方增先生手稿《向全国名词委员会的个人汇报——于〈数学名词〉草案第一次上报待批之际》,1992年10月28日。。

名词审定工作具有紧迫性,不仅是各学科的研究、教学和发展所及,在社会上的编辑出版、中小学教育等方面也有广泛的运用。尽管全国名词委有指导性的文件,但由于各学科的特点有所不同,名词审定的进展与问题也有所差别。数学名词审定过程中呈现出的问题大致可归为以下几类。

首先是“一词一义”“约定俗成”以及学科间协调的矛盾问题。

根据全国名词委通过的审定原则,各学科协调统一,做到“一词一义”。但这是一个理想,要完全做到并不切合实际,因此在总体要求已留有余地,指出主科和副科关系,又提出“约定俗成”的子原则。然而在实际审定时,讨论较多的恰恰是这些方面。

由于对“约定俗成”的认识存在主观性,因此这一原则的适用情况,全国名词委以及各分委会许多人曾对此展开过讨论,审定者对此也是存在矛盾心理。如吴大任指出,“我以为‘约’未‘定’,‘俗’未‘成’,就不能援用‘约定俗成’原则; 不能以使用的多数否定合理的少数”[25]。又如他对三审稿提出意见,称“约定俗成”即是在审定时应有灵活性,数学名词审定必须解决的一个关键问题是处理几个原则间的矛盾统一关系,要摆脱用词习惯的思想束缚,未能完全贯彻“一词一义”的根本要求,等等[26]。但在1992年复审意见中,又指出老一代数学家深思熟虑创造的一些好名词,因为使用者较少而被取代,提出“一旦用行政手段抛弃,实在遗憾,希望适当多列几个‘又称’词以为补救。如果做得不过分,不致引起混乱。百年大计,宜慎重处理”(10)参考吴大任复审意见手稿,1992年4月6日。。数学名词的审定也同样面临这些难题。对这一问题,田方增也深有感触,曾思考“约定俗成”如何取决的问题(11)参考田方增先生手稿《数学名词审定工作汇报提纲》,1985年11月12日。,提及由于不同领域专家分别收词,难以有共同明确的标准,加之1987年审定原则上要求一词一义,数学学科面临很多困难和矛盾(12)参考田方增先生手稿《向全国名词委员会的个人汇报——于〈数学名词〉草案第一次上报待批之际》,1992年10月28日。。

纵观《数学名词(1993)》,可以看到全书中约96.5%的词为一词一义; 注以“又称”“简称”“全称”者306条,约占3.5%,表示可以使用; “曾用名”25条,表示已被淘汰,今后不再使用; 另有注释或定义共81条。

其次是基本名词问题。

对于名词审定,全国名词委一开始就提出从基本名词开始的原则。比如王寿仁建议,“积极稳妥、分期分批,先行审定本学科的基本名词”“审定时先易后难,先审定共同的、意见较为一致的基本名词; 对交叉使用的名词术语,要依据副从主科的原则”[27]。至1987年,全国名词委对基本词做了限定,称“基本词是指: (1) 本学科较基础的词; (2) 本学科特有的常用词; (3) 本学科的重要词”[16]。至2015年又作明确称,“基本名词是指具有本学科学术特点、构成本学科概念体系的基础的、常用的、重要的名词”[28]。

然而,何为基本数学名词?田方增在工作汇报中发出疑问,“是先就学科理论体系现状和数学基础理论在数学内外的应用定出概念以决定基本名词,接着确定其汉语用哪几个字表现问题,最后才是外文的对照问题呢?”“何谓基本名词?如何对待复合名词(其中有的是基本名词)?”②直至1989年数学名词三审会期间,田方增依然在思考,“名词如何为基本名词,我们没有专门议过,也没有互相比较、评议过。是否在三轮审定会中大家议议看”(13)参考田方增先生手稿《三轮审定会期间在考虑中的问题、想法笔记》,1989年9月。。

由此看来,数学名词分委会似乎并未对基本词有严格明确的界定,这也导致数学名词条目众多。《数学名词(1993)》前言中,也只是径称“本次审定以基本词为主”,并称“本书设置第一章通类,收入数学学科中共同性的词条,以避免在各章中重复出现”[24]前言。通类一章,则可谓基本数学名词的基本词。数学名词的审定,先是以各分支学科委员先行挑词,在1987年10月一审会后形成的基础框架为10部分,至1988年5月二审会决定将10部分中基本且公用的名词移出而成第0章,定稿则称通类。通类之设,或许是参考了已出版的其他名词,如《物理学名词》(1988)。

第三是对外语名词的过分依赖问题。

现代科学是从外国移植而来,因此不得不面对外文名词的依赖问题,这也是其他学科面临的问题。吴大任指出,“当前需要解决的另一个关键问题,是要摆脱汉语名词对外语的过分依赖……就要摆脱‘过分依赖’,充分发挥汉语的优势”[26]。这实际上也属于审定方式的原则性问题。

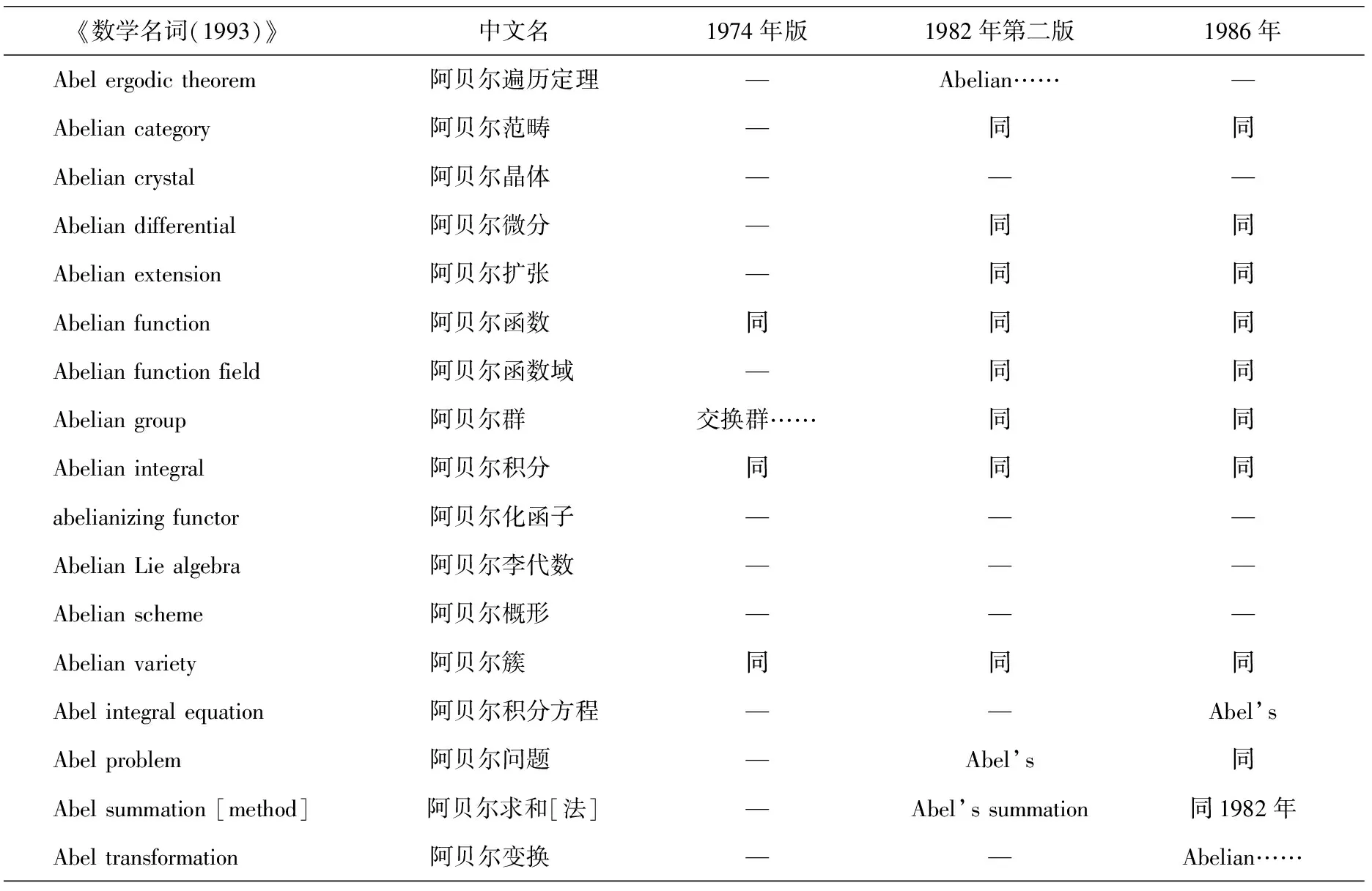

根据程民德1992年的复审意见,可知数学名词分委会在审定时的主导思想,并非先定外语词再定中文译名,而是从汉语词入手,既能反映我国的实际使用情况,又对名词统一有利。同时以廖山涛引入阻碍集概念、吴文俊数学机械化方面的名词、华-王方法等,论及随着我国数学的发展,将来会有更多的由我国首创的新概念和数学名词(14)参考程民德复审意见,1992年4月6日。。这种审定及编排的方式,也可在公布、发行版中得以直观的体现,参见图1和图2。

图1 1974年《英汉数学词汇》书影 图2 1994年《数学名词(1993)》书影 Fig.1 Sample pages of English-ChineseTerminology in 1974 Fig.2 Sample pages of Mathematics Mathematics Terminology (1993) in 1994

第四是其他一些共同性或原则性的问题。

比如交叉学科名词的主科审定问题。然而如何确定属于主科和副科,则需与相关学科协调,同样地,对于学科内名词以哪个分支学科为主,也可内部协调。数学名词分委会则采取内部协调和外部协调的方式,并对一些词采用“又称”方式处理。比如“映射”“映照”,广泛征求数学工作者意见,定名为“映射”; 又如与物理学名词委员会协商“概率”“几率”两词,确定选用“概率”,物理学放弃“几率”; 再如数学、物理学、力学等学科均涉及的“矢量”“向量”的争论,先后召开两次协调会,钱三强主持决定物理用“矢量”,数学用“向量”等等[21]。

又如涉及人名的名词问题。除了与全国名词委进行统一协调外,在数学名词审定方面,则在甄别之后区别处理“经议定凡何人××定理一律不收为基本词。但何人××公式,如数值分析中牛顿公式,所指确定而为公认的一个基本概念,故收入”(15)参考田方增先生手稿《三轮审定会期间在考虑中的问题、想法笔记》,1989年9月。。

又如与港台地区名词的关系问题。全国名词委在成立之初就注意到这一问题,并提出要与港澳台方面开展个人或单位的联系,进行名词方面的交流工作,并从2002年开始,陆续出版海峡两岸名词系列。对于数学名词而言也有相应的交流,正如田方增所指出,“与某些数学词汇的编辑出版的关系及与台湾、香港有关方面的接触”(16)参考田方增先生手稿《向全国名词委员会的个人汇报——于〈数学名词〉草案第一次上报待批之际》,1992年10月28日。。

再如对于工作的义务性质和人员短缺问题,即如吴大任致给钱三强的信中指出:“名词审定任务繁重,但工作不计入工作量,属义务劳动,以致本职工作优先,名词审定时间和质量难以保证; 以数学名词分委会为例,称委员不在一处,只好由主任田方增亲自处理大小事宜; 因此建议为每个学科配备一位较高水平的专职人员。”[25]为解决人员问题,数学名词分委会先后增补了2位副主任、8位委员,聘请4位顾问,全国名词委的卢慧筠负责秘书工作。对于审定工作的义务性质,则依然如故。

第五是一个直观的问题,即审定时间较长的问题。

除了上述审定问题导致时间延迟外,最主要的因素是审定的名词较多。数学名词审定工作动议于1983年,属于较早启动的学科之一。然而由于其他学科陆续审定公布,比如《天文学名词》的审定,起始于1983年,于1987年9月完成审定,并公布第一批基本名词(1 956条),是所有学科中最早完成的[29]。数学名词分委会渐渐地感受到时间压力,曾提出在1988年完成审定的规划,但因所选名词量大,难度较大,以致不得不延迟。多位审定委员曾指出,提交审定的数学名词较多、高层名词较多、复合词较多等问题。《数学名词(1993)》公布8 862条,是1994年前审定公布并出版28种名词中最多者。其他27种名词中,有14种在2 000条以内,7种在3 000条以内,3种在4 000条以内,2种在6 000条以内,1种在7 000条以内。即便如此,还有专家提出一些数学分支学科收词太少的意见,对此田方增在工作汇报中指出,并非是“遗漏”,而是在“等待”,因为这些分支内涵尚难有明确的定义,有待学科发展得更加成熟,在下一批审定时再做决定(17)参考数学名词审定委员会手稿《〈数学名词〉审定工作的汇报》,1993年11月18日。。

此外,还存在对数学名词审定重要性的认识态度问题。在草案广泛征求意见时,有些同志对此基础性工作的重要性认识不足,反馈意见不能及时收到。根据田方增1990年的工作汇报可知,数学名词分委会曾多次向相关机构、有关分委员会、相关专家送各次草案或部分章节征求意见,大约1/3以上给予反馈。全国名词委副主任吴大任也经常参加会议,每年都来信讨论具体的、原则性意见或实例等,对审定工作起到了重要作用[20]。

5 一些具体名词的审定

尽管数学名词已有较好的基础,但审定时要综合各方意见,无疑会面对如何取舍的难题。如1987年一审会后确立的审定框架,初步规定一个概念对应两个或以上术语时一般应选定其一,如“公理,公设”“无穷,无限”“有序,全序”“半序,偏序”等; 对影响较大且不统一的术语,不宜强行统一,如“矢量,向量”“算子,算符”等; 对与其他学科共用术语,可参照予以统一,如“既约”和“不可约”,物理学中已统一为“不可约”,数学中亦可统一为“不可约”[30]。1989年,田方增提及,“曾讨论过像‘纯粹数学’‘应用数学’‘生物数学’‘地质数学’‘生态数学’‘有限数学’‘模糊数学’等词条的收入问题,大体倾向是不收入”等等(18)参考田方增先生手稿《三轮审定会期间在考虑中的问题、想法笔记》,1989年9月。。

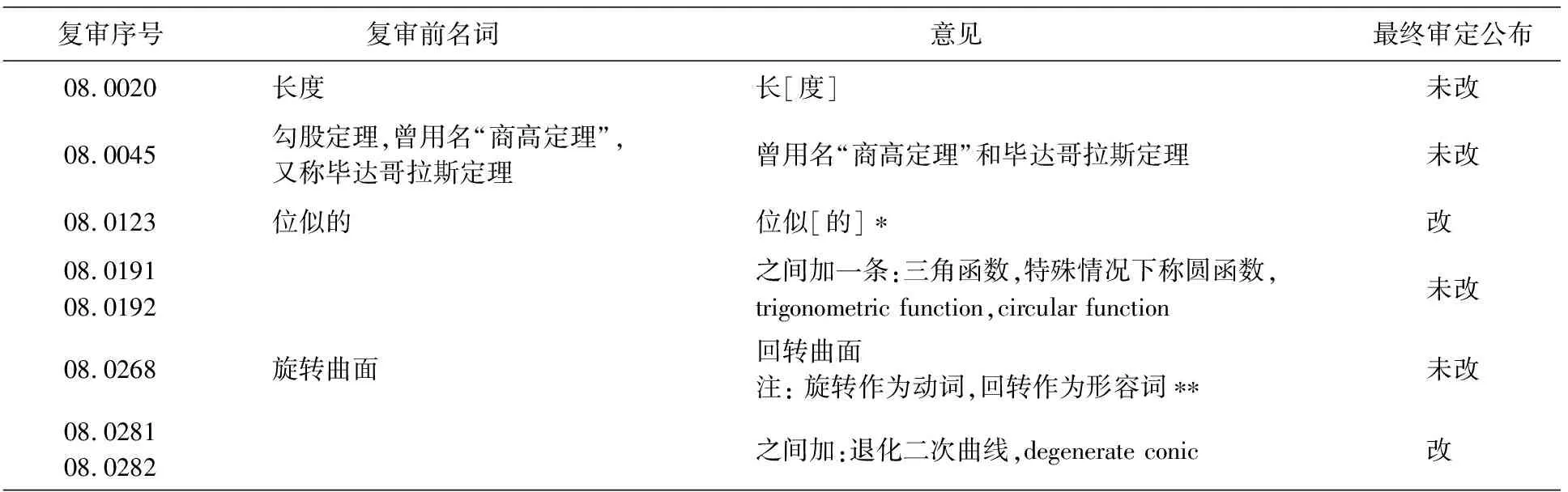

及至在三审会后的复审中,几位专家依然提出不少涉及原则或原则性的意见,并对一些具体名词提出修改意见。以吴大任的复审意见中具体名词修改意见为例(见表2),一窥数学名词审定工作。在共31条修改意见中,照改或部分接纳者13条,另有通篇执行如“位似[的]”类似改动。

又以所收入名祖名词Able系列词为例(表3),可以一窥收词变化与新名词的审定。《数学名词(1993)》收入17条,分散收入在代数学·代数几何学、分析学、微分方程·积分方程、泛函分析四个部分; 其中11条可在1982年版《英汉数学词汇》中找到,6条为新词; 6条新词中,有2条可在1986年《汉英数学词汇》中找到。另外,1982年版有12条未收入。数学名词分委会在早期商定以《英汉数学词汇》1974年版为基础选词条,以1982年第二版为参考,但根据公布的结果来看,实际上应以第二版为主。

表2 吴大任复审意见中具体名词举例及结果Tab.2 Illustrations and results of Wu Daren’s review opinion

表3 数学名词名祖名词收词举例对比表Tab.3 Illustrating and contrasting for the eponyms nouns word-collections of mathematics terms

6 结语

综上所述,《数学名词(1993)》的审定工作,是全国名词委统一规划的一个阶段性成果。在审定程序、原则和方法上,先是根据1985年全国名词委的要求开展,取得初步进展,但随后根据1987年的新要求而作相应调整。总体而言,此次审定主要体现出以下一些特点。

此次数学名词的审定,按照分支学科予以审定并排列,分为12个大类,包含93个研究领域,达8 862条,尽管诸如“计量数学”“数值数学”“工业数学”“医药数学”甚至“灰数学”等未纳入其中[21],但已然涵盖了当时的大部分数学分支学科,较历届数学名词的审定工作进展较大。

此次数学名词的审定,突出以中文名词为主的思想,同时也附有英汉索引和汉英索引,以方便不同读者的使用习惯。与之前历届数学名词的审定工作相比,在形式上与清学部名词编订馆所定者相近,但注释上并非阐释定名的理由,而是主要列举审定名词的“又称”“简称”“全称”“曾用名”等,解释性注释则以阐释名词的定义为主。

在公布并出版的《数学名词(1993)》中,收入名词、形容词、动词、介词、副词、连词等6种词性的术语; 名祖名词占据很大比例,共约1 200条,占13.5%[31]; “又称”类注释较多,占比也属于最高之列。这些是其他学科所罕见,均体现了数学学科的特点。

在历次数学名词的审定者方面,除了严复、王国维并非数学专门名家外,其余各次审定者均为数学专业,大多有深厚的数学功底,尤其以1956年审定者为最。由于本次审定始于改革开放之初,一些著名数学家因各种原因未能列名这一义务性的重要工作,但这次审定的基础是1956年和1964年的审定成果《英汉数学词汇》,所以他们也间接为本次审定作出了贡献。本次审定委员,包括老中青三代学者,既有德高望重者,也有初出茅庐者,大都秉承奉献精神,解决各种困难,完成审定工作。

本文主要对此次数学名词审定的程序、原则、方法和审定过程中遇到的一些问题及其解决等作了大致讨论,对历次审定名词沿用与变化的对比研究,尚有待进一步统计与分析; 对其中一些问题的深入探讨,则有待更多史料的挖掘; 对一些具体的名词审定的深入研究,比如“矢量”和“向量”的审定等,则有待专文讨论。

此次审定的成果,对中国数学学科的发展起到积极作用。但由于一些遗留问题,加之学术研究日新月异,因此数学名词的审定工作依然需要滚动前行。从2000年组建第二届数学名词分委会到目前为止,第二批数学名词的审定工作正在进行中。

时值第一届数学名词分委会主任委员田方增先生逝世三周年之际,特撰此文,以为纪念。