网络谣言的法律规制研究

2021-11-15姜博胧

摘 要:互联网技术高速发展,网络产品和服务已经延伸到社会民生的各个领域,互联网的发展推动着经济社会的进步,同时也为社会治理带来挑战。网络空间的私密性以及信息传播的快速性,加速了网络谣言的滋生。本文以明晰网络谣言的概念及特征,提出完善法律体系、提高法律责任、确立执法机制的应对策略,以达到维护合法权益,净化网络空间,维护社会稳定的目的。

关键词:网络谣言;法律规制;界定

中图分类号:D9 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.34.056

1 网络谣言的内涵

1.1 网络谣言的界定

业内专家学者对于网络谣言的界定争议颇多,梳理后大致可以分为四种论断:(1)媒介说。该论断认为网络谣言不同于以口口相传为介质的传统谣言,网络谣言以文字、音频或者视频为载体,在网络上广泛流传,传播形式与传播方式是界定的重点。(2)渠道说。该论断认为网络谣言也是谣言的一种,追本溯源来看网络谣言的来源渠道必然是来自非官方渠道,这里的非官方渠道广义上一般认定为除合法政府及以合法政府支撑成立的网站、媒体、APP等以外的其他渠道。(3)过程说。其强调网络谣言的传播本质上属于社会群体的交互行为,网络上的信息交流中掺杂了网络谣言,反过来看网络谣言传播也是信息交流的过程。(4)内容说。其认为网络谣言作为大众传播媒介信息化发展的产物之一,同样具有口传媒介谣言散播的共性,即网络谣言必然是未经证实的消息。归纳四种论断得出,网络谣言是指以互联网为传播渠道,传播的内容为公众关注的事件或问题且传播内容为未经证实的消息。

1.2 网络谣言的特点

1.2.1 传播者与接受者的双向隐蔽性

大众传播进入到互联网时代后,民众的言论自由进一步得到解放,公民的身份在网络空间又多了一重“网民”,网络空间的虚拟性以及非全面实名制的特性,使得谣言散播者可以没有后顾之忧的去传播大量的包含了主观臆断和个人情绪的信息,而接受者也会因为身份的不透明而选择接受并再次传播。网络环境的虚拟性和传播者身份的隐蔽性,使得网络谣言迅速传播。

1.2.2 网络谣言内容的不确定性

网络谣言内容是不确定的,网络谣言基本可分为四大类:政治类、生活类、人物类以及商业类。内容的不确定性主要体现在以下几个方面:第一,其传播的信息为虚假信息,信息中涉及事件的时间、地点、前因及后果是为虚假,完全不真实;第二,由于网络谣言主要在网民中传播,此类谣言的特点本身具有一定的逻辑性和严谨性,使得接受者更难区分辨别;第三,网络谣言传播的动机具有复杂性,包括但不限于政治斗争、恶意报复、引起重视或是群体极化等原因,网络谣言的传播可能是有意的引导,也可能是无意的表达,这更是加剧了网络谣言内容的不确定性。

1.2.3 传播兼具快速性与广泛性

谣言是最古老的大众传播媒介。如果说谣言传播快是因为谣言的内容是民众密切关注的信息;谣言的传播有了大众媒介的参与;同时谣言本身具有时效性,需要立即消费。进入到互联网时代,谣言也相应地进化出网络谣言的形态。一方面依靠着信息技术,使得网络谣言的传播更快更广,只要是互联网遍布的区域就有谣言生长的空间,互联网丰富了社交方式,信息(包括虚假信息)的传播突破了距离的限制。另一方面,信息储存技术的不断发展,信息保存的时间更加长久,这就形成了一定的时间差,这也为网络谣言的产生提供了土壤。综合以上两层考虑,网络谣言的传播具备快速性与广泛性。

2 网络谣言法律规制中的问题

2.1 规范網络谣言的法律体系不完善

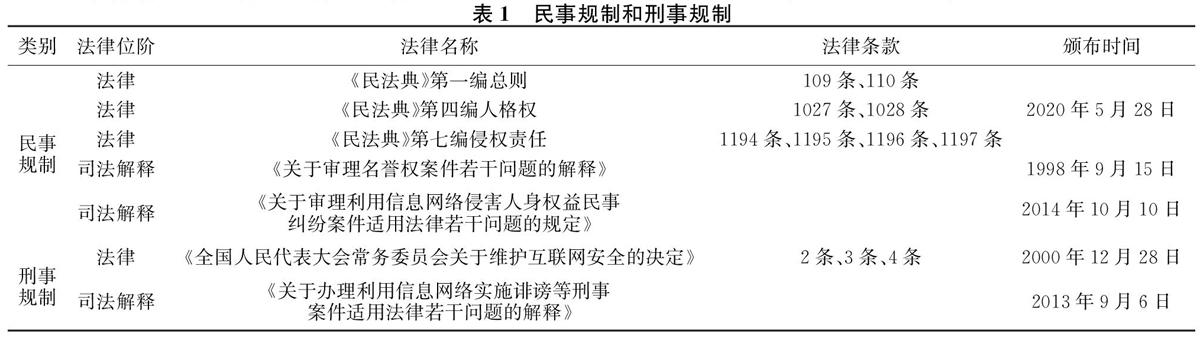

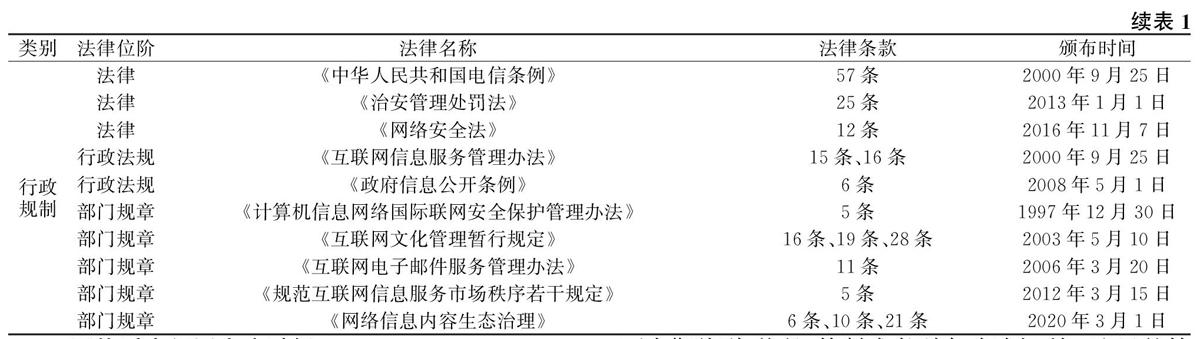

通过对我国现有规制网络谣言的法律法规进行梳理,可以看出当前规制网络谣言的法律法规星罗棋布,立法以规章制度为主,辅之以法律,低位阶的规章制度数量超过高位阶的法律,立法层面较低见表1。具体来看问题有两点:第一,法律概念不确定。在众多法律条文中有不少对网络谣言的内容进行规定,其核心的法律定义却一直没有定论,这种情况使得在司法实践中出现事实认定和法律依据的认识模糊,打击网络谣言缺乏一定的客观依据,这表明我国在网络谣言的法律规制方面还有不完善之处。第二,法律规范不明确。民事类与行政类的法律规制多体现为原则性,具体执行效果不佳。以《政府信息公开条例》第6条为例,“及时”“可能”有一定的不确定性。刑事类法律规制大多以列举的形式概述网络谣言传播行为,容易产生内涵界定不清、外延模糊不定的“口袋罪”。

2.2 网络谣言惩罚力度过低

惩罚力度不足具体表现为两个方面:第一,法定刑低。例如,2020年4月份网络上出现多个账号转发“终南山:5月疫情将全面爆发”的文章,经查证,钟南山院士从未发布相关信息。然而这种虚假消息在疫情期间很可能导致民众的群体性恐慌,甚至会对公民安全、政府管理、国家安全产生威胁,这种情况下以编造、故意传播虚假信息罪论,情节严重者处三年以上七年以下有期徒刑,量刑过低。第二,对网络运营商处罚低。以《规范互联网信息服务市场秩序若干规定》为例,对网络运营商最高处罚3万元,这会给违法者一种犯罪成本降低的错觉。

2.3 执法机制不健全

针对网络谣言执法效果不好的根本原因在于机制的不健全,这导致了执法过程中的操作性不佳。具体原因有两点:第一,执法主体的多样性带来的执法职能的不明确。公安部、文化部、工业和信息化部等部委都涉及网络谣言的法律管制,管理职能多重交叉,按照部门规章各自开展执法活动很容易出现重复执法的情况。第二,执法手段单一性。当前网络空间出现的多为一般性谣言,即谣言的危害性不足以上升至刑法管制的范畴。对于这种不构成犯罪的由行政机关依照相关法律或行政法规进行处罚,针对自然人的处罚包括关闭账号、屏蔽信息、删除言论等,针对法人的处罚包括罚款、吊销经营许可证、关闭网站等,基本以堵为主,执法方式稍显不足。

3 完善我国网络谣言法律规制的建议

3.1 完善网络谣言的法律规范体系

从宏观层面来看,完善网络谣言的法律规范体系需要顶层设计,建立一套以民法、刑法和行政法规为主,以专门网络立法为辅的网络谣言法律规范体系。区分现实社会与网络空间的立法,在互联网领域设定相应的部门分支,专项处理网络空间的法律纠纷,打击网络谣言,在互联网飞速发展的过程中将新名词、新事物、新现象不断纳入法制轨道。从具体操作来看,立法过程中明确相关法律概念,诸如网络谣言的法律概念等,需要以法律明文的形式确定其法律定义。同时在立法过程中明确法律规范,尽量减少或是避免出现不确定的法律条文,避免出现具体实践难以达到立法预期的局面。

3.2 提高网络谣言的法律责任

网络谣言的散播者不仅仅会侵害自然人的合法权益,往往会附带着破坏社会秩序,影响经济发展等负面效应。因此,司法部门在面对网络谣言的案件审判活动中,要以责任主体的违法行为以及相应的危害后果作为参考依据进行定罪量刑,以司法公正维护法律权威。

提高刑事责任。部分特别严重的犯罪情形需适当调高法定刑。我国刑法中规定对他人造成的伤害多以直接性的生理伤害为主要依据,例如,刑法规定故意伤害罪致人死亡的情节严重者可判处死刑,但对于造成心理伤害类犯罪行为的法定刑往往较轻。例如,诽谤罪规定,公然捏造事实诽谤他人情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。这里的情节严重就包括了致人死亡以及致人精神失常等情形,两相比较,故意伤害罪与诽谤罪都是结果犯,都有明确受害人死亡的犯罪结果,区别在于一个是快刀杀人的物理伤害,一个是“钝刀杀人”精神伤害,但法定刑却有很大区别。

3.3 确立科学合理的网络谣言执法机制

3.3.1 科学设定执法机构和权限

根据CNNIC:2020年第46次中国互联网络发展状况统计报告显示,中国网民数量已经达到9.4亿。在这样庞大的网民数量基础下,需要有专门的网络完全执法机构来针对网络谣言等违法行为进行管控。 维护网络安全,打击网络谣言需要强有力的执法机构作为保障,因此公安机关的網络安全执法队伍必须扩充,在县级以上公安机构内部设立独立的网络安全办公室,提高网警队伍的数量和质量,执法权限的设立必须具备科学性,以此应对复杂多变的网络谣言。执法权限的设置与分配要坚持科学性、程序性的原则,避免因执法权限的重叠导致多头执法或者是出现执法领域的空白。

3.3.2 建立长效治理机制

以网络谣言为研究视角,对网络谣言的分级要根据其类别、突发性和危害性等因素划分为四级网络谣言(如涉及个人涉嫌诽谤的网络谣言)、三级网络谣言(如损害企业等市场主体商业信誉的网络谣言)、二级网络谣言(如危害公共安全或影响社会稳定的网络谣言)、一级网络谣言(如危害国家安全或带有政治意图、挑起国际纷争的网络谣言)。据此区分,可以根据网络谣言的不同层级做出正确的应对。

4 结语

网络技术高速发展为人民的生活带来各种便利,互联网衍生出的产品与服务不断改变人民的生活方式。但我们必须认识到技术进步必然带来违法行为的转变,谣言作为古老的传播媒介在社会生活中无所不在,究其根源又难觅踪迹,互联网时代的谣言也进化出网络谣言的形态。当前阶段,我们难以做到完全杜绝网络谣言的产生与传播,为此针对网络谣言的法律规制任重道远,必须做好长远规划。

参考文献

[1]让·诺埃尔·卡普费雷著.谣言:世界最古老的传媒[M].郑若麟,译.上海:上海人民出版社,2018.

[2]苏和生.大数据时代下网络谣言的法律规制探析[J].现代交际,2019,(01).

[2]储槐植,李梦.网络谣言的刑法规制探究[J].山东警察学院学报,2019,(01).

[3]林丹霞.网络造谣案件中的举证路径和证据分析[J].法制博览,2017,(33).

[4]李韵卓.网络谣言认定依据考量——以微博为例[J].法制博览,2014,(04).

[5]刘忠正.网络谣言法律规制研宄[D].济南:山东大学,2019.

[6]李明洁.突发性公共卫生事件网络谣言的治理研究[D].上海:华东师范大学,2018.

[7]唐丽.网络谣言的刑法规制问题研究[J].理论观察,2016,(09):72.

作者简介:姜博胧(1990-),男,四川内江人,硕士研究生,中共内江市委党校、内江市社会主义学院法学讲师,内江法学会理事、四川省社会主义学院系统统一战线研究人才库成员,研究方向:宪法学与行政法学。