为什么历史上经营式农业不发展:以无锡为案例

2021-11-15隋福民吴天彪

隋福民,吴天彪

(1.中国社会科学院大学 经济学院,北京 100102;2.厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005)

在农业国家向工业化国家转型的过程中,农业定位及其发展形态一直是发展经济学和马克思主义政治经济学关注的主题。而且,二者的观点基本一致,即农业生产率低,存在剩余劳动力,这些人口要不断转移到工业等非农产业上,然后,农业生产经营走向规模经济,或者说资本主义式的农场。荷兰、英国、美国以及后来的法国、德国差不多都是走的这样的道路。尤其是那些人少地多的新大陆国家,这种特点更加明显,以至于人们不再反思是不是有另外的路径。比如日本,尽管今天他们也在追求规模经济,但历史上很长时段他们都是小农户在生产和经营。作为人地比例相似的东亚国家,中国在历史上也有很多经验值得思考。本文从历史的视野以无锡为例观察近代中国农业农村现代化面临的困境,从而思索今天中国乡村的发展道路。

在近代中国,农地租佃和雇工经营一直是农业经济体系中的“主角”,在二者此消彼长的过程中产生了经营式农场和家庭小农场这两种形态。在学术视野中,我们曾习惯于把经营式农场定位成“先进”,为“资本主义萌芽”;而家庭小农场则是导致农村经济“内卷化”的罪魁祸首[1]。家庭小农场的存在意味着中国还处于封建时代,在近代外国侵略的全球化背景下,小农户沦为无力抗争且日益贫困化的群体,因为半殖民地半封建社会让他们经受了多重剥削和压榨,小农户无力翻身,只得拼命适应,中国经济没有“质”的变化[2-3]。而资本主义农场意味着中国本来可以具有成为资本主义社会的潜能,在马克思主义者的眼里,这是进步和发展的表现。在西方古典经济学家那里,家庭小农场向资本主义经营式农场转变也符合其发展逻辑。比如,亚当·斯密和卡尔·马克思都基于英国圈地运动和农业革命的历史,得出了市场化和商品化会造成小农经济发生质变的结论。斯密认为自由的市场竞争以及“理性人”对于财富最大化的追求会促进资本主义的发展[4]。而马克思根据是否以雇佣劳动为基础将小农农业和非小农农业作了区分,认为市场化、商品化的过程中伴随着拥有生产资料的资产者和出卖劳动的无产者之间的资本主义性质的“生产关系”[5]。然而,近代中国并没有自我演化出类似于西方的发展图景让学人喟叹和唏嘘不已。

学术界也有另外的声音。当代小农经济理论的两大主要学派(以A·V·恰亚诺夫和西奥多· 舒尔茨为代表)都认为在市场化和商品化的过程中小农经济可能会持续。恰亚诺夫认为,小农户不是资本主义式的企业,它依靠自身的劳动进行农业生产,主要目的是满足家庭消费,而不是追求利润最大化[6]。但是,由于其“自我剥削”的性质以及其适应市场的灵活形式,小农场的命运不时被历史所荡涤。诺贝尔奖获得者舒尔茨则强烈呼吁小农与资本主义企业同样具有“经济理性”,并且效率很高,不要把经济发展过程中小农户的主体地位剥离出去[7]。考察中国近代农业农村,与黄宗智“没有发展的增长”的观点不同,马若孟则乐观地认为小农户在市场化、商品化的大潮中,并不是慌乱和无所适从的,相反,他们愿意而且也能够抓住工业化转型过程中的一些就业机会,及时地改变家庭经济面貌,从而让国家经济有所“质”变[8]。Buck[9]和Brandt[10]、Rawski[11]等人也持同样的积极观点。

中国家庭小农场或者说小农户在近代的表现如何,甚至我们还试图向前追溯到明清甚至更前,看看资本主义式的雇工经营为什么无力与家庭小农场竞争,我们也想籍此展示中国农业农村经济发展道路的独特性,甚或是中华农业文明的独特性以及它对于今天工业化世界的启示和意义。我们所依据的材料主要是中国社会科学院经济研究所保存的第一、二次“无锡、保定农村调查”资料,基于对这些数据和材料以及其他一些辅助文本的分析,最后给出结论。

一、关于数据资料的说明

本文所使用的数据主要是第一、二次“无锡、保定农村调查”数据。“无锡、保定农村调查”总共进行了4次,分别在1929—1930年、1958年、1987年和1998年。1958年第二次调查时不仅调查了1957年情况,而且对前边的30—40年代的个别时点数据也进行了追溯,因此可供分析近代中国农村经济之用。第一次“无锡、保定农村调查”是1929—1930年进行的,无锡首先调查,1929年调查了22个自然村。组织者是当时中央研究院社会学组组长陈翰笙。陈翰笙德国柏林大学博士毕业,接受过系统的科学训练。他组织这次调查的目的是探究中国社会的性质。为什么选择无锡和保定,因为在陈翰笙看来,无锡和保定这两个地方具有代表性,无锡民族工商业发达,没有军阀割据,也不是共产党的根据地,能够比较客观地观察农户在全球化中的表现和应对,从而可以探求中国农村社会的状况以及中国是否已达至了马季亚尔所言的资本主义社会。第二次调查是1958年进行的。调查的组织者是时任中国科学院经济研究所所长的孙冶方和时任国家统计局局长的薛暮桥。二人都是坚定的马克思主义经济学家。由于调查难度以及经费原因,第二次只调查了无锡11个村。第一、二次的调查都是普查,第二次调查还对第一次调查所获得的数据进行了核实和校对。

两次调查的数据可靠性如何?我们通过翻看调查问卷,认为这些数据总体上是可靠的,调查人员的态度以及整个组织过程都是严谨认真的[12]。当然,任何调查都不可能是完美的。这种不完美有多种原因,尤其是第一次调查,尽管实施者之一王寅生等学者做了大量的努力,但不配合调查的情况仍然存在。有的调查者进入农户家庭后,因为农户害怕而驱逐调查者的事例是存在的。但是,虽然遇到了诸多困难,调查者还是尽心尽力把这次调查做好。有的家庭户主是老年人或者是昏聩者,语焉不详或者记忆力混乱,但调查者通过调查第三人等多种方式来补充完善调查资料。第二次调查在中华人民共和国成立之后,当时全体人民正处在新社会的喜悦和奋进中,加上统计局队伍的加入,调查过程比较顺利,调查效果也很好。本文研究的农户样本主要为无锡11个村,分别为前进村、吴塘村、马鞍村、庄桥村、太湖村、曹庄村、刘巷村、玉东村、华三房村、利农村、溪南村。1929年共有650户,3 135人;1936年共有640户,3 051人;1948年共有748户,3 598人。问卷调查的主要内容是人口数量、职业和文化程度、劳动力数量、农业雇佣、土地占有及租佃、农作物播种面积及产量、房屋和牲畜、占有农业主要生产工具及生活用具、农副业及其他收入、负债情况、消费情况,等等。这些农户层面的数据让我们的研究具有较好的微观实证基础。

二、不同时期的经营式农业

近代中国农村中,有一些农户拥有数量较多的土地。那么,如何充分利用好土地就成为农户必须考量的因素。拥有农地数量较多的地主和富农往往需要在农地出租和雇工经营二者之间进行选择,拥有农地数量较少的小农户也需要选择租入农地或者是通过佣工挣钱或二者兼之。经营式农业与家庭小农场生产之间的区别就在于农地出租和雇工经营之间的不同的组合方式。

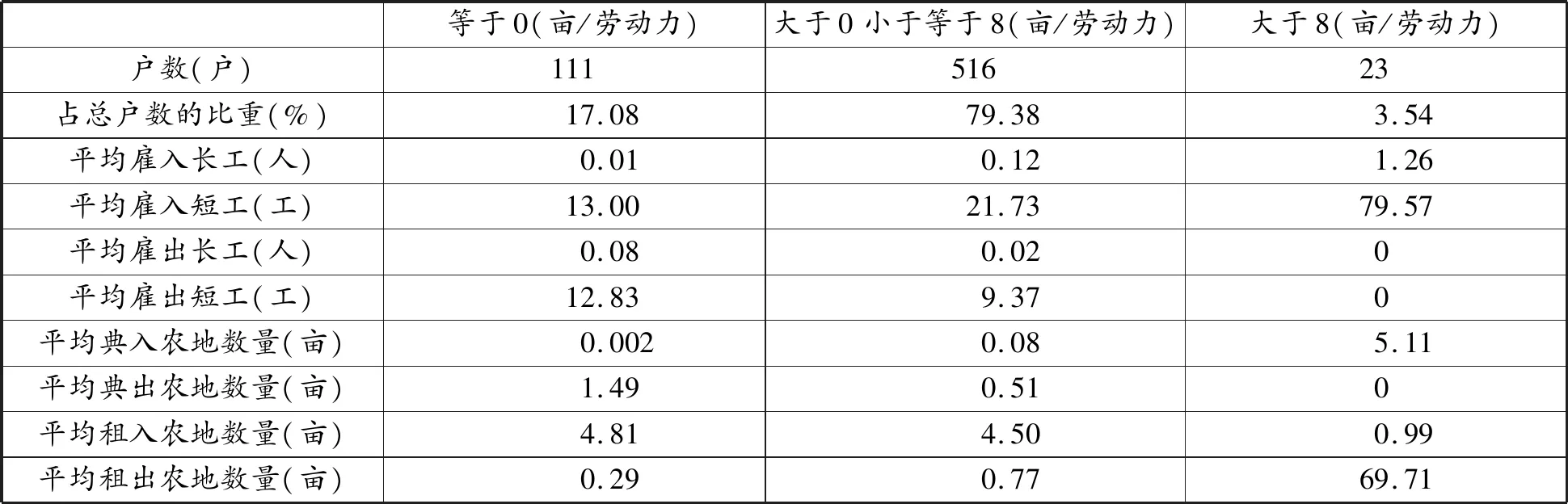

关于经营式农业,黄宗智曾定义,一般农地面积超过100亩并雇佣3至8个长工经营的农场才算得上经营式农场[13]。按照此定义,我们对“无锡、保定农村调查”资料中的1929年、1936年和1948年无锡11个村的农户数据进行了测算,发现这3个年份并不存在经营式农场,这与黄宗智测算的结果相吻合(1)在1929年的数据资料中,农地面积≥100亩的有3户,占总户数的0.46%,雇佣长工人数≥3人的有8户,占总产数的1.23%。1936年的数据资料中,农地面积≥100亩的有5户,占总户数的0.78%,雇佣长工人数≥3人的有8户,占总产数的1.25%。1948年的数据资料中,农地面积≥100亩的有2户,占总户数的0.27%,雇佣长工人数≥3人的有2户,占总户数的0.27%。但这3个年份里并没有农地面积≥100亩并且雇佣长工人数≥3人的农户。黄宗智在《论长江三角洲的商品化进程与以雇佣劳动为基础的经营式农业》一文中,根据满铁数据、卜凯的分县资料以及华东军政委员会1949年在苏南地区的调查资料,得出包括无锡在内的长江三角洲地区不存在类似于华北平原的经营式农业。。而曹幸穗对于经营式农场的定义就“宽松”许多:“11个村庄中,劳动力平均承种面积最大的一户是嘉定县丁家村的3号农户朱鼎新,种地32亩,家庭3口人,劳动力2人,每个劳力平均耕种16亩。朱家也是我们见到的雇工比例最大的一户。1938年他家雇长工1人(男性,45岁,经朱家亲戚介绍从邻村雇来),此外还雇男女日工共300日。当年雇工开支111元(均不含伙食费)。朱家是我们研究的11个村子中唯一算得上是富农式经营的农户。”[14]曹幸穗认为衡量是否是经营式农场的标准并不在于农户所拥有农地数量的多寡,而是雇工比例。有趣的是,二人都是基于满铁数据,但得出的结论却不同。黄宗智主要从“量”的角度去考虑经营式农业,而曹幸穗则侧重于“质”的研究。我们认为,衡量经营式农场的标准,“质”是第一位的,“量”居其次。接下来,我们对3个年份的无锡资料进行分析,按照劳均农地数量(2)一般来说,农业生产主要是由常住劳动力进行的,但在“无锡、保定农村调查”资料中,存在家庭常住劳动力数量为0但使用农地面积和粮食产量大于0的现象,因此在这里我们用农户家庭总劳动力数量计算。对农户进行分类,将各个年份的劳均农地数量列表如下(表1、表2、表3)。

表1 1929年无锡11个村的劳均农地数量与雇佣工情况

表2 1936年无锡11个村的劳均农地数量与雇佣工状况

从结构上看,1929年无锡11个村中,劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的只有23户,占比3.54%,大于0小于等于8(亩/劳动力)的有516户,占比79.38%,等于0(亩/劳动力)的有111户,占比17.08%。从劳动力雇佣和农地租佃上看,劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的23户农户的经济行为与其他农户存在着巨大差异。在劳动力市场上,劳动力的流入集中于劳均农地数量较大的农户,流出集中于劳均农地数量较小的农户。在农地典当市场上,农地的典入方主要是劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的农户,而农地的典出方主要集中于少地甚至是无地的农户,主要原因是缺地少地的农户一般生存条件较差,更容易陷入天灾人祸中,仅有的农地往往就是他们的“最后一根救命稻草”。在农地租佃市场中,劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的农户主要是农地的供给方,而缺地少地的农户迫于生存压力成为农地的需求方(见表1)。劳均农地数量较少的农户所拥有的农地规模一般是在家庭劳动力的承种范围内,通过雇工来经营农地的动力较弱。因此,经营式农场必须是在农地数量超过了农户家庭劳动力的承受范围。即劳均农地数量大于8(亩/劳动力)时才会出现。在对劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的23户农户做进一步分析后,认为算得上经营式农场的有3户:(1)吴海根,富农,常住人口5人,其中劳动力2人,无在外人口,占有农地22亩,租入农地13.6亩。该年雇入长工1人,工资108元(4)本文中的“元”均为1957年人民币,根据朱文强的《怎样认识20至50年代无锡农民的纯收入——对<第二次无锡、保定农村调查报告>的再研究》(《中国经济史研究》,1998年第3期123-130页)中的纠正方法对于各个年份的币值数据已纠正。下同。,雇入短工120工,工资53.49元。该年作物配置水稻31市亩,小麦12市亩,桑4市亩,其他4市亩。该年经营性收入为741.71元,无其他收入。(2)王泉生,富农,常住人口4人,其中劳动力3人,无在外人口,占有农地25.6亩,租入农地5亩。该年雇入长工1人,工资71.2元,雇入短工27工,工资13.26元。该年作物配置水稻28市亩,小麦14市亩,桑2.6市亩,其他14市亩。该年经营性收入为937.13元,无其他收入。(3)王渭林,富农,常住人口4人,其中劳动力3人,无在外人口,占有农地27.72亩,典入农地4亩。该年雇入长工2人,工资130.29元,雇入短工90工,工资20.11元。该年作物配置水稻22.17市亩,小麦14.17市亩,桑5.55市亩,其他8市亩。该年经营性收入为1 057.46元,无其他收入。

从表2中可以看出,在结构上,1936年无锡11个村的劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的农户占比相比1929年变化很小。从市场经济地位上看,劳均农地数量较大和较小的农户在劳动力市场和农地典租市场上的地位并没有发生变化。

将劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的24户农户做进一步分析,发现1936年无锡11个村中经营式农场只有1户:王渭林,富农,常住人口6人,其中劳动力3人,无在外人口,占有农地27.72亩,典入农地4亩。该年雇入长工1人,工资60.14元,该年雇入短工100工,工资22.89元。该年作物配置水稻22.17市亩,小麦16.17市亩,桑3.55市亩,大豆2市亩,其他8市亩。该年经营性收入为975.15元,无其他收入。

相比前2个年份,1948年户数大幅增加。从结构上看,劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的农户在总量和占比上有所增加,但还是在3%~4%之间,等于0(亩/劳动力)的“无地户”的总量和占比下降,大于0(亩/劳动力)及小于等于8(亩/劳动力)总量和占比均有所增加。在对于劳动力和农地的需求和供给上,劳均农地数量较多的农户和较少的农户并无变化(见表3)。

表3 1948年无锡11个村的劳均农地数量与雇佣工状况

对劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的29户农户作进一步分析,发现1948年无锡11个村中经营式农场只有1户:邹焕生,富农,常住人口8人,其中劳动力3人,无在外人口,占有农地25亩。该年雇入长工1人,工资236.6元,该年无短工雇入。该年作物配置水稻19.49市亩,小麦7市亩,桑1.52市亩,果园1.03市亩,其他2.97市亩。该年经营性收入为988.52元,无其他收入。

三、无锡经营式农业的变迁

以上分析可以在一定程度上说明,近代无锡农村中经营式农业呈逐渐衰落、濒临消失之态势。通过历史大跨度回溯,我们不难发现,经营式农业在古近代以来可能也一直处于被压抑难以发展之状态。发展较好的时期可能是在宋代,当时许多缺地少地的农户常为经营式农场主充当雇农。例如,《夷坚志》中写道:“徐后七年。至秀州魏塘,为方式佣耕。”(5)(宋)洪迈《夷坚志》(中华书局,1981年版,卷20)《浪语集》中也记载:“大姓以庸客徕招,余三千五百户。”(6)(宋)薛季宣《浪语集》(台湾商务印书馆影印本,1986年版,卷23)。当然,雇工经营的历史并不始于宋,秦汉时期就有农户通过雇佣人工来进行农业生产。例如,《汉书·匡衡传》记载:“家世农夫,至衡好学,家贫,佣作以供资用。”(7)(汉)班固《汉书》(中华书局,1962年版,卷829资产部九)。此外,《后汉书·孟尝传》也有:“隐居穷泽,身自耕佣。”(8)王仲荦《魏晋南北朝史》(上海人民出版社,2016年版,第150页)。宋以后的明朝,有利的赋税政策也让具有一定规模的经营式农业获得生存和发展。如,万历年间(1573—1620年)的秀水(今属嘉兴)县志记载:“四月至七月望日,谓之忙月,富农请佣耕,或长工或短工。”(9)万历《秀水县志》卷一。实际上,明代江南地区的农业雇佣记载颇多。弘治《吴江县志》、正德《松江府志》《华亭县志》、嘉靖《吴江县志》中皆有对农业雇佣中长工、短工、忙工的划分。嘉靖、万历之际,扬州府“无力受田者名为雇工”(10)《古今图书集成·职方典》卷750《扬州府部》。,嘉兴府“富者请雇耕作”(11)《古今图书集成·职方典》卷962《嘉兴府部》。。雇工也让农业经营有所发展。万历年间(1573—1620年)的进士朱国桢就说他家附近就有两户人家因经营式农业“起白手致万金”(12)(明)朱国祯《涌幢小品》卷六《堤利》。。这说明雇工经营一直是中国农户家庭可以选择的甚至是较好的一种生产经营方式,以至于除了江南之外,其他地区也有,比如山东、河北等北方地区以及以广东为代表的南方地区。明末时广东甚至还出现了先向地主租佃土地,再雇工经营的佃富农经济,《广东新语》中就有:“予沙亭乡江畔有沙地二三十亩,其种宜排草,农民以重价佃之,春以播秧,至六月始种排草,十月收之,其根长五六尺,卖以合香叶,以泥渍使干,卖与番人为药。”(13)清)屈大均《广东新语》,中华书局,1985年版。

《沈氏农书》也有两处文字反映出雇工经营在明清之际的江南地区仍然存在。一处是当地流行的一句习语“当得穷,六月里骂长工”。意思是说,在农历六月的夏收夏种大忙季节,东家必须与所雇佣的长工搞好关系,否则对自己不利。另一处是“本处地无租例,有地,不得不种,种田不得不唤长年”。这段记载一方面说明雇工经营的普遍,另一方面也说明雇工经营正面临严峻的竞争考验。沈氏在书中比较了租佃和雇工的成本和收益,认为租佃更值得选择。只不过,他所在的地区租佃还不流行,因此,不得不维持雇工。之所以雇工经营不合适,他的看法主要是雇工成本太高[15]。

到清代,经营式农业因高雇工成本日渐衰落。由姜皋在清代道光十四年(1834年)撰写的《浦泖农咨》中就提到农户雇工经营的高成本:“旧时雇人耕种,其费尚轻,今则佣值已加,食物腾贵……所余无几,实不足以支持一切日用。”(14)博润等修,姚光发等篡《收松江府续志》卷五,疆域志,风俗。《沈氏农书》和《浦泖农咨》则主要研究江南一带的农村。

上述有限的史料说明,尽管我们不能说清中国的雇佣农场发展的具体面貌,但一条线索似乎可以显现,即经营式农业总体上日渐式微,即便是像无锡这样的工商业发达之地,中国也没有出现西式的资本主义大农场。我们在“无锡、保定农村调查”资料中也看到了经营式农业不发展的证据。3个年份中发展经营式农业的农户占比以及农地面积占比都很少,且逐年递减。1929年650户农户家庭中经营式农场只有3户,所占比重为0.46%,农场面积占总农地面积2.25%;1936年640户中只有1户,占比为0.16%,农场面积占比0.65%;1948年748户中只有1户,占比0.13%,农场面积占比0.49%。尤其能说明问题的是,一个叫吴友竹的地主,占有农地998亩,相当于本研究样本中全部总农地面积的1/5,令人惊讶的是,他并没有通过雇入长工来发展经营式农业,反而将97%以上的农地租出,并且这3个年份出租农地的比重逐年递增。但在相同时期工商业程度较低的华北地区(保定),经营式农业的发展却是另一番景象。黄宗智就曾测算,在20世纪30年代的河北—山东地区,地主大量雇佣小农家庭农场经济中的剩余劳动力,雇工3人以上并且面积大于100亩的农场已占耕地总面积的9%~10%[3]。

四、无锡经营式农业不发展的原因

经营式农业为什么在工商业发展程度较高的无锡地区难以持续发展?我们虽不能从千百年的历史维度去探讨,但我们可以通过第一、二次“无锡、保定农村调查”的农户微观样本数据,对1929—1948年无锡经营式农业的发展过程进行探究。

首先,我们从成本与收益的角度分析地主和富农的经济行为。地主和富农是农村中拥有农地数量较多的两个群体(15)我们发现,1929年无锡11个村中地主和富农所占有的农地占全部总农地面积的63.50%,1936年这一数值为52.68%,1948年为54.81%。,有着其他农户所没有的发展经营式农业的条件,对他们从事农业生产的方式进行研究可以帮助我们解释无锡经营式农业的衰落。一般来说,地主富农进行农业生产的方式主要有出租农地、雇工经营,或二者兼而有之,接下来我们分别对农户出租农地和雇工经营的成本与收益进行分析。

一个正常运营的经营式农场,所需的成本主要有雇工成本、管理成本以及投资风险。雇工成本包括所雇入长短工的工资、饮食开支和住房等其他成本,管理成本主要是指雇主对雇工的监督成本,投资风险主要指农场需承担的自然灾害风险和市场信息不对称导致的市场风险。

(1)较高的雇工工资。经营式农场运营的成本主要就是雇工工资,其中最多的要数长工工资。表4中,1929年长工的平均工资为82.02元,按照1957年10.4元/百斤的糙米价格[16],可折合成糙米788.65市斤,相当于6.24亩的收租量;1936年长工的平均工资可折合成糙米777.02市斤,相当于当年6.56亩的收租量;1948年长工的平均工资可折合成糙米1 360.746市斤,相当于当年10.83亩的收租量。可以发现,这3个年份的长工工资是非常高的,并且总体上也是提高的,较高的长工工资抑制了农户发展经营式农业的动力。而且经营式农场的有效运营不仅需要长工的稳定输出,在必要的情况下,还要雇入大量短工。李伯重在《对<沈氏农书>中一段文字的我见》一文中就提到,“管地四亩”和“种田八亩”长工不可兼得[17]。为了在有限的时间内抢收抢种,有些已雇入长工的地主富农在农忙时节还不得不雇入大量短工。即便当时无锡的经营式农业已经衰落,但地主富农对于短工的需求量还是很大。1929年地主富农所雇入短工的平均工资为0.47元/工,1936年和1948年平均为0.58元/工、0.93元/工。对于大部分地主富农来说,每年在农忙时节雇佣短工抢收抢种所付的工资也是一笔不小的开支。1929年,地主富农每户平均雇入短工63.56工,平均每户支付短工工资29.89元;1936年,平均每户雇入短工74.20工,每户平均支付短工工资38.30元;1948年每户平均雇入短工53.30工,每户平均支付短工工资49.65元。1929年,无锡11个村的人均纯收入仅为89.17元,之后逐年降低。如此高额的雇工工资,必使得众多农户“望而却步”。

表4 无锡11个村各年份的亩产量、长工工资等情况

(2)较高的伙食开支。由于社会经济发展水平相对较高以及市场化带来充分的就业机会,雇工不仅拥有较高的工资,而且伙食待遇也很好。相比1929—1933年的华北地区,无锡地区雇工的伙食待遇要高得多,在“河北—山东西北部和长江三角洲的雇农工资”一表中[2]56,无锡的日工伙食花费最高,相当于华北其他地区的2.4~5.14倍,年工的伙食花费比绝大多数华北地区也要高[2]。表中所测算的是1929—1933年的“成本”,据此,我们可以粗略测算出1929年、1936年这2个年份中无锡农户雇入长短工所花费的伙食成本。将货币单位统一(16)按照“无锡、保定农村调查”资料中银元比人民币1∶1.819的比率将无锡的伙食成本数值换算为1957年人民币,换算后的长短工伙食成本数值分别为90.95元和1.31元。后再进行计算,结果为:在长工伙食成本方面,1929年、1936年,地主富农雇入1个长工的伙食成本为90.95元,高于长工的工资10%以上;而在短工的伙食成本方面,1929年地主富农每户平均雇入短工所付出的伙食成本为83.26元,1936年这一数值就增长到了97.202元,相比其工资成本平均要高出150%以上。实际上,较高的伙食开支在明朝时期就已存在,《沈氏农书》中就有相关记载:“今人骄惰成风,非酒食不能劝,比百年前大不同矣。”黄宗智将高额的伙食开支归因于妇女儿童进入劳动力市场承担低报酬工作,这有待商榷。妇女儿童进入劳动力市场在一定程度上影响了雇佣双方的供求关系,供给方在供过于求的劳动力市场中很难占据主动地位,较高的伙食待遇更是不可能。我们认为较高伙食开支的主要原因是工商业发展所带来的就业机会的增加,提高了“无地户”在劳动力市场上的议价能力。此外,地主为了刺激雇工的劳动积极性也会给雇工提供丰厚的伙食,《沈氏农书》中就有“供给之法,亦宜优厚。炎天日长,午后必饥;冬日严寒,空腹难早出。夏必加下点心,冬必与早粥。若冬月雨天罱泥,必早与热酒,饱其饮食,然后责其工程;彼既无词谢我,我亦有颜诘之”(17)(明)佚名:《沈氏农书》,运田地法。,这样雇工才会更勤恳劳作从而使地主获得更多收益。

(3)高昂的管理成本。经营地主和出租地主之间还有一个重要不同就是,经营地主或者其家庭成员必须要参与农业生产过程的管理,不仅需要安排当日的田间作业,还要对所雇佣的长短工进行监督,否则雇工的懈怠会使整个农场无利可图。但也有一些规模较大的经营式农场通过雇佣“工头”来代替雇主进行管理,例如,《沈氏农书》中就有记载:“所虑者,自做易于耗损,若顿发于领袖做工之人,计日算给,似亦甚便。”[15]其中的“领袖做工之人”就是替雇主管理雇工的“工头”。虽然雇佣“工头”代为管理“解放了”雇主,但其较高的报酬也增加了农场的经营成本。因此,不管是否雇佣“工头”管理,经营式农场的管理成本也不低。

(4)更高的投资风险。相比出租农地,不论是固定租制,还是分益租制,农户雇工经营都要承担高得多的投资风险。在无锡11个村中,地主富农将农地出租出去只需与佃户签订租约,约定在粮食收成时每亩收取123.52市斤左右的糙米(18)根据资料,我们发现地主富农一般将地质不好的农地出租(地主富农所耕种农地的亩产量一般要高于出租给小农的农地),将11个村的平均亩产量作分母,地主富农的每亩农地的收租量作分子,二者相比可得出较为精确的收租比例,我们发现3个年份的数值分别为55.24%、30.17%及32.29%,收租比例的大幅度变化再加上每亩农地的平均收租量如此接近,使我们有充足的理由认为地主富农的收租方式是定额收租,将3个年份的数值平均,即可得到平均每亩收取123.52市斤左右的糙米。,之后便可另谋职业或一劳永逸地坐享地租。但经营地主往往要承受大得多的风险,不仅与普通小农一样要承受自然灾害的风险,还要承受一定的市场风险。经营式农场的规模一般都较小农场大得多,农场主不仅要安排怎么种的问题,更要想好种什么的问题。例如,嘉定县丁家村的经营式农场主朱鼎新,1938年耕种的20亩棉田减产,籽棉亩产量减半,扣除生产经营支出以后,家庭劳均收入只略微高于长工的年收入[14]。较高的投资风险使得大多数风险厌恶型的地主富农选择将农地出租这一比较稳妥的投资方式。

相比较之下,地主富农将农地出租的成本就要小得多。地主和富农占有全部总农地的一半以上,但人口却只有总人口的11.64%~14.16%,因此就存在着大量缺地少地的农户,他们迫于生计压力,会接受较高的地租。在粮食收成之后,租户会将需要上缴的粮食送到地主富农家中,再加上地主富农一般采取定额租金的方式,这就使得将农地出租几乎是零成本零风险。

基于以上分析,我们现在可以写出出租地主和经营地主的收益方程。

S经营=(1-ε经营)·α·X经营-C长工工资-C短工工资-C监督成本-C其他成本

(1)

S出租=(1-ε出租·β·-X出租-C其他成本

(2)

其中,S表示收益,ε表示风险系数(0<ε<1),α表示平均亩产量,β表示每亩农地的收租量,X经营和X出租表示雇工经营和出租的农地面积,C表示成本,下标分别表示各项成本。根据上述关于出租农地和雇工经营的成本分析,我们可以知道ε经营要远大于ε出租,而α一般是β的3倍左右,这就使得(1-ε经营)·α·X经营和(1-ε出租)·β·X出租的数值相差不大,但由于等式(1)后边的各项成本之和要远大于等式(2)后边的各项成本之和,这就使得经营农地和出租农地的面积相等时,S经营的期望值较小。因此,极少的地主富农选择经营式农业也就不足为奇了。实际上,出于经营式农业期望收益不高、住所与农地的距离、家庭结构(19)这里的家庭结构主要指的是家庭中消费者和劳动力的比值,也即家庭中一个劳动力必须供养的消费者数量,我们认为,该数值越大,农户选择出租农地的概率就越高,否则,农户选择雇工经营的概率就要高些。、生产力水平的制约(20)若大规模发展经营式农业,那么生产工具(如耕地用的牛)数量增加所带来的边际成本将会超过农业边际收益。等原因,大部分劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的地主富农往往选择出租农地与雇工经营的结合(21)1929年的地主富农中劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的农户一共有23户,既出租农地又雇工经营的农户为13户,占比56.52%;1936年劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的21户地主富农中共有15户既出租农地又雇工经营,占比达到71.43%;1948年劳均农地数量大于8(亩/劳动力)的地主富农共有29户,其中19户农户既出租农地又雇工经营占比65.52%。,而不是“把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里”。

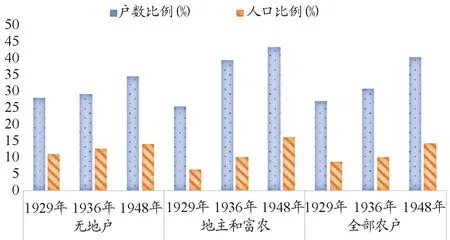

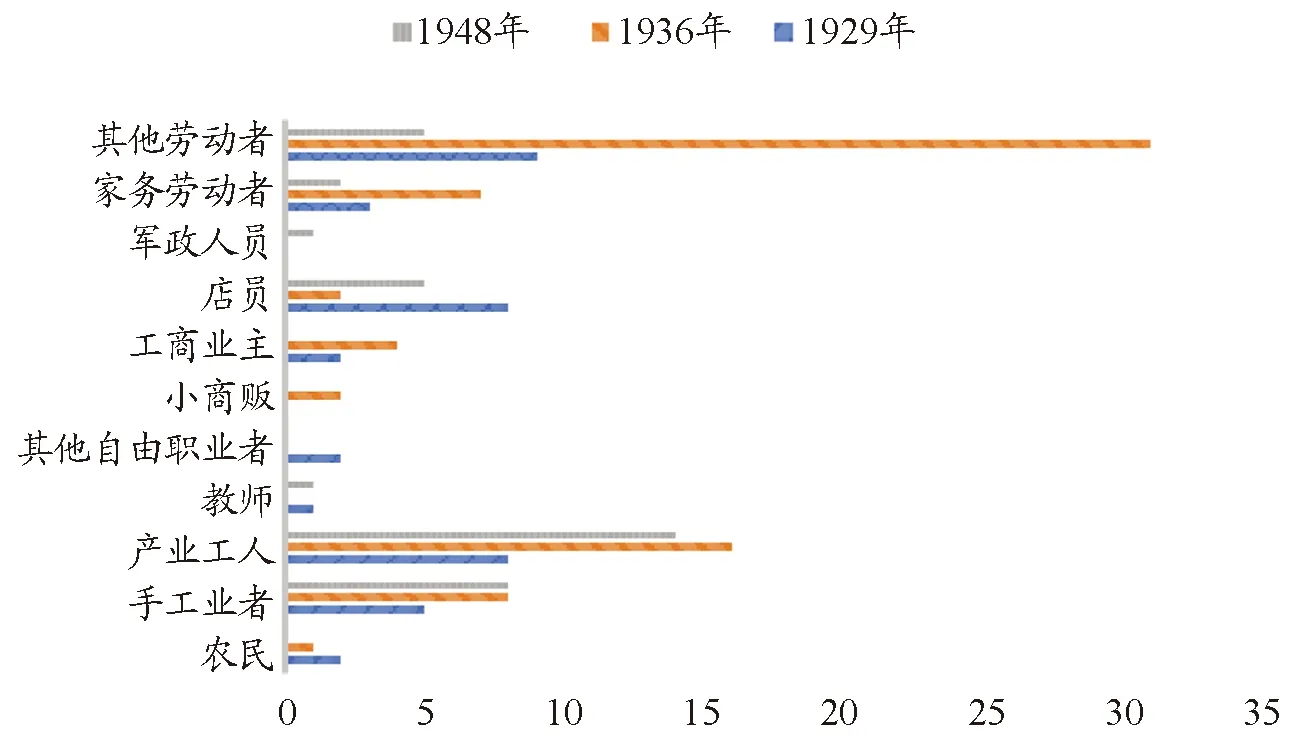

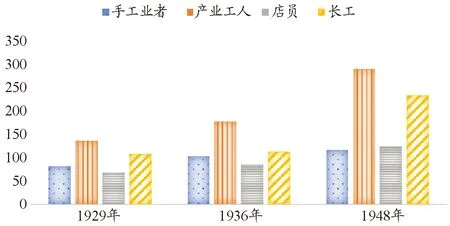

其次,非农产业的发展增加了地主富农发展经营式农业的机会成本。这里的机会成本主要指农户因发展经营式农业而放弃从事其他经营活动所带来的收益,其无法在收益方程中得到体现。衡量商品化发展程度的一个重要指标就是在外人口比例的多少,总人口中在外人口越多,说明该地区的工商业发展水平和商品化程度也就越高。经测算,伴随着从事经营式农场的农户占比的递减(3个年份占比依次为0.46%、0.16%、0.13%),无地户和地主富农的在外人口比例逐渐递增(见图1)。一般来说,大多无地户处于社会的底层,很难通过农业生产来结婚生子,他们的家庭也大多从此绝户。没有了农地的依靠,很多无地游民去给别人当长工,以维持自己艰难的生活。在我们的资料中,无地户就成为当地雇出长工劳动力的主要来源,1929年当地雇出长工的农民中就有45%来自无地户,1936年和1948年这一数值分别为46.51%和48.98%。除了给人当长工以外,无地游民还会外出打工,所选择的工作主要有店员、产业工人和手工业者(见图2)。较高的工资促使无地户在进行择业的时候大多选择产业工人和长工,但也有很多农户出于工作轻松和能陪伴家人的原因而选择从事手工业者和店员等较体面的工作(见图3)。市场化、非农产业的发展以及城市化带来了以往少有的多样化就业结构,使得农村的劳动力市场成为卖方市场,雇工成本也随之“水涨船高”(雇工工资不断提高),地主和富农很难有动力去发展经营式农业。

图1 各年份在外农户的比例

图2 无地户外出就业所选择的工作

图3 各年份选择不同职业无地户的最高人均年收入比较

地主富农的机会成本还体现在自己也有可能通过非农产业获得更高的收入。与无地户不同,有很多地主富农群体外出就业选择了教师、医生、工商业主、店员和军政人员(见图4)。在旧中国社会,教师、医生、经商和军政是人们梦寐以求的工作,不仅可以带来一定的物质回报,还能拥有很高的社会地位。由于某些数据资料的缺失,我们将地主富农群体中在外教师的在外寄回收入作为工资的近似值(22)在外人口寄回收入分项是当年在外农户所寄回的收入,因工作时间长短不一,我们选择其中的最大值作为当年的工资。,并与经营式农业的收入进行比较。1929年有3户经营式农场,劳均收益为292.49元(23)将3户经营式农场的收入减雇工工资,然后相加得到2339.95元,再除以总劳动力数量8人,便得到劳均收益为292.49元。,而1929年一个在外教师的工资大约为137.14元,小于农业收益。1936年1户经营式农场的劳均收益为297.37元,而同期在外教师工资大约为256.23元,扣除种子、肥料、雇工伙食、农具等成本后,两种收入差距不大。1948年1户经营式农场的劳均收益为250.64元,而同期在外教师工资已上涨到大约324.48元,二者差距显著。非农职业的高工资促使地主富农等条件较好的农户鼓励后代读书,以便将来能够“学而优则仕”。地主富农大多也拥有异于常人的企业家才能,精于算计,积累了来自土地的大量资本,此后一有机会便会将农地出租,从而专心于能给他带来更大收益的非农职业。例如,在“无锡、保定农村调查”资料中,1948年一个叫吴桑根的地主将36亩农地全部出租,全家一共7口人,3个女性在家照料家务,4个男性全部外出,一个在外上学,剩下的3个男性劳动力做起了工商业主,当年寄回收入420.472元。这种人力资本的流失伤害了经营式农业的发展。而那些在外从事非农职业发财的人为了储蓄财富和扩大自己的声望,又会继续在农村购买农地并出租给佃户经营,接着便又返回城市享清福。如此,不仅减少了潜在的可供经营式农业发展的农地,更进一步巩固了家庭小农生产。实际上,在市场化、商品化程度较高的无锡,经营式农业衰落的一大原因就是较好的工商业发展导致发展经营式农业的机会成本增加,多元化的就业结构给了缺地少地的农户更多的非农就业选择,劳动力供给方议价能力的提升使得地主富农雇工成本增加,并且发展经营式农业的收益也很难弥补地主富农高昂的机会成本(其他非农产业带来的稳定收益)。

图4 地主富农外出就业所选择的工作资料来源:第一、二次无锡保定农村调查数据库(内部资料)。

回顾历史,实际上我们也能发现这些端倪。江南一直是中国非农产业比较发达的地方。比如,明朝中、后期,苏州丝织业分化日益扩大,有的已拥有织机20~40余张,雇工数十人(24)(明)张瀚《松窗梦语》卷六;沈德符《野获编》卷二八。。另外,吴承明等也发现,明清之际在36个传统手工业中,资本主义萌芽已遍及20个行业,包括纺织、采矿、铸铁、造纸、制瓷等,而在江南某些丝织业中尤为明显[18]。这意味着丰富的非农就业机会,也意味着农业雇工经营的机会成本的可能增加。

再次,经营式农业难以发展的又一大原因是家庭小农场的激烈竞争。家庭小农场与经营式农场迥然不同,可以说是相互对立,尤其体现在二者的生产目的上。在恰亚诺夫看来,家庭小农场生产完全依靠自己的劳动,并不雇入劳动力,是一个可以自给自足的经济组织。而经营式农场的目的是利润最大化,类似于资本主义式的企业,与家庭小农场与市场保持若即若离的关系不同,它与市场联系密切,必须时时刻刻关注市场的走向。生产目的的不同,也直接影响了经营式农场和家庭小农场对于劳动力的使用。家庭小农场以家庭为生产单位,受限于耕地规模,必然会产生冗余的劳动力。虽然当时市场化、商品化的发展已经产生了多元化的就业结构,但毕竟不发达,多余的劳动力无法通过外出就业得到安置,小农场更是无法“开除”自家的劳动力,多余的劳动力只好继续参与到劳动力已达饱和的农业生产中去,边际劳动报酬递减更是无法避免,但作为一个家庭,人口再生产也是其重要职能之一。为了这个目的,可以忍受“内卷化”或者“过密化”。经营式农场则不同,生产所进行的每一步都与市场息息相关,经济效益好时,便会增加投入,而当效益差时,势必会减少投入,甚至于进行适当的裁员,尽可能地采取既经济又高效率的雇工数量和工作时间。劳动力使用上的灵活性保证了农场主成本的最小化,使得经营式农场像企业一样运行,但同时也阻碍了经营式农场的进一步发展。这是因为农村中占大多数的还是缺地少地的农户(在“无锡、保定农村调查”资料中,1929年家庭人均农地面积小于1亩/人的农户占68.77%,1936年和1948年的占比分别为70.94%、65.02%),若大规模发展经营式农场,他们中的绝大多数将会面临失业危机,而不发达的非农产业又很难同时容纳大批无地游民,这也是为什么农户愿意忍受高地租的原因。我们可以考虑一些极端情况,假设本研究样本中所有农地为一经营式农场所有,且都种植水稻,根据当时8(亩/劳动力)的生产力,平均每年农业吸纳的劳动力仅有29.81%,而平均每年非农就业的占比为42.65%,这就使得27.54%的劳动力过剩(见表5)。事实上,实际从事农业生产的劳动力数量是表5中农业恰就业和过剩的劳动力数量的总和,过剩的劳动力无法被劳动力市场吸纳,只好忍受农业生产极低的边际报酬。因此,如果大规模发展经营式农业,将会有接近30%的劳动力失业。

表5 无锡11个村的农业恰就业和非农就业情况

不足够发达的工业或者说非农产业与众多农业过剩劳动力(25)有必要说明的是,这里的众多农业过剩劳动力与前边的高长工工资看似相互矛盾,实则不是。这是因为当长工和耕种自家农地难以两全,为地主工作的长工根本无法照看好自家农地。虽然当时农业过剩劳动力较多,但真正愿意当长工的只占很少一部分,并且主要集中于未成年者、年纪较大者以及单身户。再加上农户对农地的严重依赖,所以,尽管长工工资较高,有家室的青壮年劳动力也不愿付出如此巨大的代价去当长工。此外,短工市场的“火热”也说明,农户对于较高的佣工收益并非“无动于衷”,但相比长工,农户作短工可以更好地照顾农地。的不匹配,不可避免地造成了经营式农场与家庭小农场的激烈对抗,使得欲发展经营式农业的农户不易购买到农地,再加上家庭辅助劳动力的价格相比雇工便宜许多,家庭小农场便可以让家庭中的妇孺老幼参与到农业生产中去,通过低劳动力成本的优势击垮经营式农场。归根结底,无锡地区工商业发展程度不足够高,城乡一体化劳动力市场还不足够发达,最终为经营式农业的衰落“助了一臂之力”。虽然相比较而言,保定农村劳动力市场相对发达,雇工经营比农地租佃来得更为普遍,但横向比较看,保定的收入水平要比无锡差很多。根据第二次调查撰写的报告,我们可以知道,1929年无锡11个村的人均纯收入为89.17元,1936年为85.39元,1948年为73.32元(26)江苏无锡农经队《江苏省无锡市(县)近卅年来农村调查报告》[1958年8月(内部资料)]。,而保定11个村1930年的人均纯收入为48.22元,1936年为49.48元,1946年降为42.91元(27)河北省统计局《二十八年来保定农村调查报告(1930-1958年)》[1958年8月(内部资料)]。。这说明,无锡的农村与华北平原的农村相比,尽管经营式农场不够发达,但绝不能证明其是落后的。

五、结语

本文利用第一、二次“无锡、保定农村调查”资料说明了近代中国农村经营式农业的不发展,并分别从成本收益方程、机会成本增加以及家庭小农场的竞争三个方面对农业规模经济的不发展作出了解释。我们认为,无锡工商业发展水平较高但又不足够高的外部社会经济条件导致了经营式农业的高风险、高运营成本。如果不高,雇工经营的机会成本可能就没有那么高,如果足够高,即便是雇工成本有所提升,但由于农业劳动力向非农产业转移的急速以及土地供给数量的增加,可能导致农业生产经营规模足够大,从而能够平滑掉高的经营成本和高风险。进行长时段的历史回溯,我们似乎也可以察觉到雇工成本之高昂是导致农户家庭从雇工经营转向租佃的重要原因。我们在此没有讨论黄宗智意义上的“内卷化”,但也明确指出,家庭小农场在与经营式农场的竞争中根本不落下风,甚至它也是导致资本主义农场难以发展的原因,这也暗含着中国农业农村发展路径的复杂性和特殊性。实际上,我们对这种道路也并不“悲观”,从中国雇工经营的演进历史看,江南地区雇工经营的式微与北方地区雇工经营的广化是同步进行的,这说明,雇工经营虽然从外在形式上看似乎是“先进”的资本主义萌芽,但实际上,这完全是一种理论框架的约束。我们认为看似先进的东西其实恰是落后的表现,而江南雇工经营的衰落恰恰是一种发展的表现。因此,我们也坚定地认为,即便是随着社会经济的不断发展,中国的农业农村也终将走向规模经济,但资源禀赋条件的限制以及科学技术的进步让我们对中国农户家庭未来的发展图景乃至中国的农业农村现代化道路有了更加广阔的想象空间。