正强化行为训练在圈养山魈行为管理中的应用

2021-11-14陈霖

陈 霖

(福州市动物园管理处,福州,350012)

野生动物在圈养条件下容易因缺乏行为的表达空间、种群数量稀少及社群竞争不完善、缺乏面对风险的经验等因素的影响,出现动物行为多样性的下降[1]。由于历史原因,我国动物园本应群居生活的野生动物还存在单独或成对饲养的情况[2]。但是群内个体又会在有限的资源下产生竞争,从而引起动物群的分裂,失去群居的利益。为了保持动物群的聚合力,当动物群内出现冲突时,需要在群内个体间形成协调各种冲突以及在群内达成共识的机制[3]。现代动物园应用正强化行为训练让野生动物逐渐掌握适应人工圈养环境中的生活技能实现群体再平衡。训练内容一般包括维系和谐社群关系训练、适应日常操作管理训练、配合兽医治疗检查训练等。训练员开展训练前应充分了解动物物种的自然史和个体生长经历,努力为动物创造良好的生活环境、提供合理饲料和及时医疗,以确保动物的健康;并在实践过程中保持与动物的信任关系,通过不断实践、交流和学习提高训练水平[4]。

本研究以福州市动物园1只充满警惕心的首领山魈(Mandrillussphinx)为主训对象,描述了训练员借助正强化行为训练技术,让其重新建立信任关系,学会配合饲养员日常工作,允许群体成员进入相应的圈舍取食的过程,并对新行为训练过程中遇到的问题与注意事项展开探讨,期望相关经验能为业内相关工作的开展提供参考。

1 自然史介绍

山魈是濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅰ物种,主要分布于西非洲热带雨林中。成年雄性外观色彩鲜艳,体重可达35 kg。两眼中部到鼻孔前有1条鲜红的条纹,鼻骨两侧各有1块成肋骨状的蓝色纵向排列的凸起,臀部肉垫为粉红至深红色,周围两侧是蓝色。成年雌性山魈体重约13 kg,体色较雄性暗,未成年山魈毛色以橄榄绿为主[5]。根据Hongo等[6]野外追踪研究资料表明,山魈的社群成员可达数百名,雌性个体成年后会留在群中组成基础群体,雄性个体6—9岁后会离开群体独自生活。雌山魈怀孕后至幼仔成熟期间不再和雄性交配,而其他家庭成员也会帮忙照顾幼仔。每个群落中由1只最优秀的成年雄性统领,它承担着带领家族成员前往密林各处觅食的职责,鲜艳的颜色可以让大家轻松跟上。每年的6—10月是雌性山魈的发情期,强壮的孤雄个体会尝试挑战群落的首领。它们之间经常通过对比个头,面部、臀部的颜色鲜艳程度来进行威吓区分胜负,较少直接发生撕咬、追打等高风险行为[7]。

2 基本情况说明

福州动物园山魈馆有占地约50 m2和70 m2的A、B两个户外活动场,场地以草坪覆盖。还有3间“一”字排列的各约6 m2的内室(按顺序编号1、2、3)。A外场连接1号内室,B外场连接2、3号内室。每间内室都用网孔为5 cm×5 cm的金属编制网隔离。园内圈养1对成年山魈(个体标识05M、07F),它们虽长期合笼饲养,但多数时间保持一定距离各自活动,没有发现互相理毛或威吓、追赶的行为。当饲养员喂食时,07F会主动前来接取食物,而05M则在室外观望;待饲养员离开后,05M才会进入内室捡取食盆里的饲料,07F则迅速离开内室区。

山魈属于首领统领的群居动物,对幼年个体有较高的“容忍度”。为实现种群延续发展、提升展示效果、构建健康社群的目标,福州市动物园于2018年12月引进1对幼年山魈(标识为16M、15F)计划和05M、07F合群,尝试建立新种群。4只山魈先进行一段时间的白天合群夜间分群的过渡期饲养,发现05M有排斥16M、15F靠近自己的行为,07F在小范围内驱赶16M的行为,但没有出现持续追击和直接攻击行为。延长合群时间后,05M出现每天大部分时间都蹲坐在内室投喂点门口,驱逐其他个体靠近投喂点取食(即使只剩它不爱吃的饲料也不愿离开)。受限于笼舍条件,饲养员难以进行全群合理投喂,导致05M营养过剩、活动量降低,16M、15F消瘦、毛发暗淡、持续精神紧张,违背了引进新成员构建山魈健康社群关系、提升动物福利的初衷。应用正强化行为训练对山魈群成员开展针对性训练成为帮助它们适应新同伴的关键。

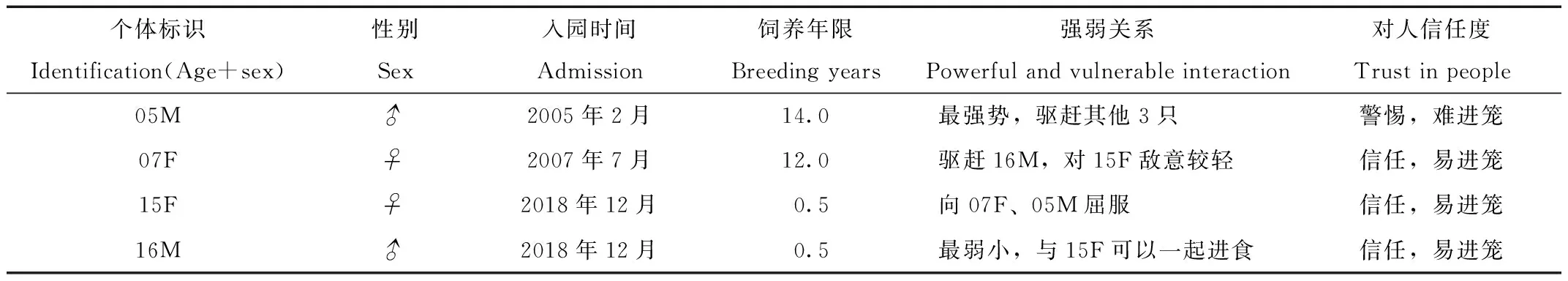

参加正强化行为训练的4只山魈采用出身年份和性别相结合的方式进行识别,个体信息见表1。

表1 福州市动物园4只参训山魈的基本情况Tab.1 Basic information of the four training mandrills in Fuzhou Zoo

3 训练计划

3.1 训练目标

经讨论,设定2个训练目标:①和谐取食,05M和07F同在3号内室取食,15F、16M进入1号内室取食,每只山魈都能从饲养员手中获取定额食物,期间不发生争抢。②增加合作行为,山魈能配合饲养员完成日常饲养管理操作,05M愿意进笼。

3.2 训练方案及说明

应用正强化行为训练,教授山魈学习新行为,配合饲养员工作,接纳新伙伴。动物在学习每项较复杂的期望行为时,需要将行为分解为多个小步骤,让动物更容易完成小的目标获得强化,然后再把它们结合起来,渐进达成目标行为,这个“拆分和组合”的过程称为塑行[4]。本次正强化行为训练过程中遵循塑行的“渐进达成”方式开展。在建立群体和谐关系过程中,计划采用如下主要步骤。

(1)首领山魈能依照指令进入“蹲坐”状态。根据福州动物园日常行为观察并参考吴海玲等[8]的研究,山魈在无环境压力状态下,较喜欢蹲坐采食。在该状态下,成年雄性如果发动袭击也需要花费更多的时间,有利于鼓励从属山魈前来取食。地位低的个体选择站立、走动取食,以方便抢食后逃跑。

(2)将奖励物分级,采用差异化喂食的方式来认可山魈05M的统领地位,并让它明白如果让从属个体(07F、15F、16M)获取食物,自己可以获得更多更好吃的食物。

(3)尝试实现05M和07F能在关闭3号内室过笼门的状态下进食,15F、16M在1号内室进食。这样操作的目的在于让它们适应彼此近距离相处的状态,建立固定饲喂区,缓解可能存在的同区域觅食竞争压力。

(4)在后期训练15F、16M期望行为过程中出现的“桥”信号,也对05M、07F有效,期望让它们明白增加同伴可以让自己获得更多奖励的机会。

3.3 训练场地

1、3号内室靠近操作通道的一侧,是山魈接受训练的主要位置。2号内室作为机动区域,根据训练进展发挥不同功能。操作通道安装监控设备,可以回放观察操作过程,改进操作细节。训练员通过网孔对山魈递送奖励物。

3.4 人员安排

经过配合练习并掌握山魈行为训练相关知识的专职训练员2名,观察记录员1名。一名训练员负责05M的训练,另一名训练员负责不同阶段目标山魈的训练。观察记录员照看训练过程中山魈的反应情况,记录相关训练信息。饲养员每天完成其他工作后参与训练,后期接收训练成果,能独立完成日常操作。

3.5 训练用具

穿刺食物用的钝头长竹签、目标棒、响片、装食物的腰包或不透明的袋子等。

4 期望行为训练过程

4.1 建立信任关系

训练员每天饲喂山魈至少2次。前期向目标山魈展示手中的食物,然后抛向它们,并呼唤它们前来进食。中期用钝头长竹签穿刺食物递送给目标山魈。后期采用手递手的方式饲喂山魈。该过程耗时8 d。

4.2 确定初级强化物

初级强化物一般是动物最喜欢的食物,在本训练中,为了让首领山魈认识到同伴获得食物后,自己能获得更多更好的奖励,将用于强化的食物分成3类:一是从日粮中选取山魈优先取食的、方便存放的食物作为一级奖励物,如花生、葡萄干、红枣干、一片香蕉;二是选用山魈不太爱吃的食物,如切成小块的苹果、胡萝卜、馒头粒作为二级奖励食物;三是选用整颗的鸡蛋、一段香蕉、半颗桃子等较大量的食物作为完成较高难度训练或训练结束的终末奖励物。

4.3 建立“桥”

训练员按1次响片发出的“啪嗒”声作为告知山魈完成正确行为的“桥”;采用连续鼓掌的方式,代表结束本次训练的信号。将切成小块的食物放在腰包中,按下响片后,向目标个体投喂1份食物,每天正式训练开始前都先进行数次“桥”的链接强化练习。在行为训练中后期,逐渐使用口令“好”来替代响片的使用。

4.4 开展期望行为训练

简要训练流程见表2。

表2 山魈训练流程Tab.2 Training steps for mandrill

5 讨论

5.1 合理安排人员开展训练

动物日常行为管理的主要操作者是饲养员,他们受限于对正强化行为训练理解的程度、训练内容的难度、工作任务等多种因素的影响,很难从一开始就单独完成训练目标。建议根据训练内容成立一支2—3人的训练小队,由队员负责较复杂的期望行为塑行过程,饲养员协助信任关系建立和日常操作转化部分训练。这样既能提升全体参训人员的训练水平,又能确保正强化行为训练的有效推进。

训练小队可以由观察员和训练员组成,其中观察员应能正确掌握训练方法,训练员则由实际训练内容需求的人员灵活组成。观察员可以借助电子设备记录训练过程中出现的“误操作”,帮助参训人员明晰每个阶段存在的不足,及时纠正。例如在定位训练过程中,07F一度出现威吓训练员,抢夺食物的行为。观察员通过视频回放发现,训练员在给它递送花生时出现抓拿不稳,掉落的情况。07F可能感觉遭到“戏耍”,就采用抢夺的方式从训练员手中获取食物。这一行为让训练员感到紧张,进而加快了后续递送食物的速度来安抚它。这样做相当于强化07F的错误行为。后来训练员改用更稳妥的竹签串食的方式将食物送到07F手中,逐渐矫正了它的夺食行为。

5.2 充足的训前准备

训练计划应由参训人员共同制定。成员间充分交流,了解目标山魈的性格、经历、行为,确定训练目标;对目标山魈的日常行为进行预观察,确定期望行为,预估需要脱敏的器物或事件;了解每个训练步骤的意义,掌握进展情况;拟定训练过程中可能出现的状况,以便在山魈出现不配合训练、长期无进展、提前做出期望行为等情况发生时做出有效应对。

5.3 训练过程中的注意事项

5.3.1 增加“桥”信号的频率

在开展训练过程中,训练员除了掌握给信号的即时性和准确性,还应注意多给山魈“桥”作为提示。例如进行移动训练的过程中,训练员希望05M能直接从A点到达较远的B点,最后再给“桥”。这样就出现了训练员在B点一直等待,而05M想前进又不敢前进,原地徘徊的情况。有效的方法是,05M朝正确的方向前进的过程中都给“桥”信号。

5.3.2 建立刺激控制

这是需要在每一个目标行为训练中都要建立的内容,用来检验山魈是否真正掌握指令。即训练员给出指令后,山魈只会表达指令特定意思。如果山魈觉得该行为很舒适,自发做出该行为,则不应给予“桥”信号和奖励。新训练员会为山魈自行做出期望动作给出额外的奖励或口头表扬,应注意避免。

5.3.3 响片和口令的选择应用

响片有声响稳定、通用性高的优点,缺点是声音较小;口令发音因人而异,对山魈来说饲养员的声音辨识度高于其他人,需要根据情况控制声音大小。在近距离训练单只山魈的情况下响片信号较理想。在多人多只山魈开展群体训练的过程中,山魈之间、不同训练员之间都存在互相影响的情况,由饲养员发出口令比响片更具优势。

5.3.4 奖励物的处置

一级奖励物在日常饲喂中不再供应,山魈只能通过正强化行为训练获取。训练开始前,将奖励物切成小块,大小以山魈能迅速吃完为准,这样既能增加可奖励的次数,又能让它们保持训练积极性。训练过程中,将奖励物放在能遮蔽山魈视线的容器中,避免分散注意力,忽视训练员的指令。训练完成后应给山魈终末奖励物,并用积极的信号告知训练结束。山魈完成已经熟练掌握的行为时,逐步降低奖励级别,鼓励它们学习新行为。

6 结论

经过2个月的正强化行为训练后,4只山魈学会了配合指令进入相应的笼舍,在饲养员轮流投喂食物的过程中,强势个体也能保持平静等待。山魈群内关系也得到一定改善,日常观察到07F有跟随05M行走和坐在它附近休息的新行为;05M也不再长时间蹲守在内室门口,允许15F、16M进入1号内室取食、饮水。

“对群居动物来说,最大的福利就是让动物生活在群体中”的理念得到越来越多的野生动物事业工作者认可。Laidre[7]指出山魈在圈养环境中也能培养出新的适应社群和谐的行为。楼毅等[9]采用在认可强势个体的统领权的前提下,借助正强化手段强化统领动物的“容忍”行为实现1对山魈和谐取食训练也取得良好的效果。期望正强化行为训练在动物园建设与发展过程中得到更广泛地应用。

致谢:本次山魈群正强化行为训练工作得到福建农林大学16级动物科学学院刘畅、张誓育、王茜茜同学的大力支持与帮助,在此表示由衷感谢。