中国圈养褐马鸡种群和饲养管理现状调查

2021-11-14张丽霞孙冬婷朱向博晁青鲜卫泽珍张成林

张丽霞 孙冬婷 胡 昕 朱向博 张 敬* 晁青鲜 卫泽珍 张成林

(1.太原动物园,太原,030009;2.北京动物园,北京,100044)

褐马鸡(Crossoptilonmantchuricum),隶属于鸡形目(Galliformes),雉科(Phasianidae),是中国鸟类特有种[1]和国家一级重点保护鸟类[2],也是世界著名的易危物种[1,3]。该物种在历史上曾广泛分布于我国的华北、东北、西北、华南、华中、西南地区的14个省(自治区、直辖市)。由于种种原因,这种鸟类在我国的分布区面积已明显缩小,目前仅在山西、河北、北京和陕西的局部地区栖息,分布区约13 000 km2。根据统计,我国现存的野生褐马鸡数量至少应在17 900只以上[4-5]。虽然经过保护之后,我国野生褐马鸡的数量在大部分区域相对稳定或呈缓慢上升趋势,但在某些地区,由于当地村民对巢、卵的破坏以及对森林植被的乱砍滥伐,致使褐马鸡的种群数量呈下降趋势。分布区狭小、栖息地严重破碎化是褐马鸡生存所面临的最主要的问题。此外,野生种群数量稀少,一些亚种群的数量已出现下降趋势,也构成对褐马鸡的威胁[5]。

多年来,我国学者对这一珍稀物种展开了史略研究[6-7],野外数量调查、种群分布[4-5]、野外生境[8],栖息地[9-11]、食性[12]、天敌[13]的研究,该物种的繁殖生物学特性[14],再引入[15]和未来的保护对策[5,16],圈养下对人工饲养[17-18]、繁殖[19-20]、行为观察[21-26]、人工授精[27]、疾病[28-29]等的研究,以及血液、羽毛、组织和亲缘关系的测定、遗传多样性及保护[30-34]等方面的研究。

世界各地饲养的褐马鸡在1 000只左右[35]。我国圈养褐马鸡的种群数量超过世界的10%。如何建立健康的人工种群是一项重要工作,而对全国褐马鸡饲养状况开展调查和评估,将对今后该物种人工种群的管理和健康发展起到积极作用。为此2019—2020年北京动物园与太原动物园合作,对我国圈养褐马鸡状况进行了调查,对种群现状进行了分析和评估,现将结果报道如下。

1 方法

1.1 谱系和饲养状况调查

通过QQ群、微信群、邮件、电话和查阅文献等方式开展谱系调查,共收到130个饲养单位、机构和自然保护区、景区回复,包括9个以保护褐马鸡为主的国家级自然保护区[36-37]。饲养状况调查问卷的设计,参考中国动物园协会《圈养鹤类健康调查问卷》,从褐马鸡饲养管理、营养、繁殖、疾病预防等方面列出31个题目,2019年4月对全国9个褐马鸡圈养单位发送了饲养调查问卷,5月31日得到了全部回复,问卷回收率为100%。

1.2 数据处理

数据收集后,用Excel 2016进行数据的整理;用Sparks 1.66(单一物种种群管理软件)进行种群谱系数据输入、记录和简单统计,并输出数据用于后续分析;用PMx对Sparks输出的数据进行统计学分析。

2 结果与分析

2.1 种群数量和饲养单位概况

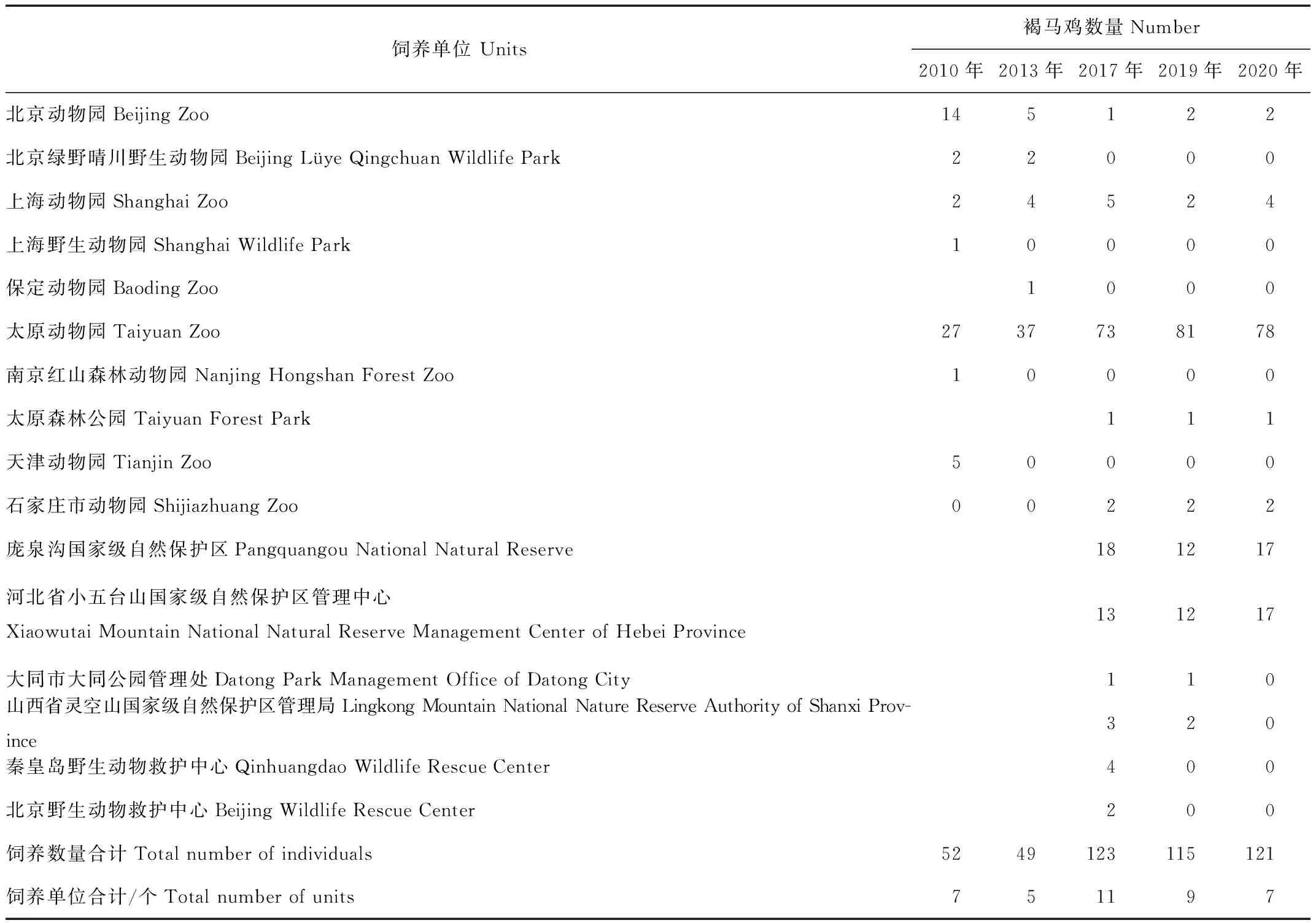

2010年我国褐马鸡圈养种群数量为52只,饲养在全国7个单位中,以后的10年间其种群数量增加1倍以上,饲养单位数量为5—11个。截至2020年6月30日,共有121只褐马鸡饲养在全国的7个单位,包括4个省会动物园、1个森林公园以及2个自然保护区。圈养数量最多的是太原动物园,为78只;山西庞泉沟国家级自然保护区和河北小五台山国家级自然保护区管理中心各饲养17只,其余个体零星饲养在3个动物园和1个森林公园中。我国褐马鸡圈养单位数量和饲养数量见表1。

表1 2010—2020年我国褐马鸡圈养单位及饲养数量Tab.1 Number and feeding units of captive brown eared-pheasant in China from 2010 to 2020

2.2 种群现状

截至2020年6月30日,谱系共记录了310只个体,目前存活121只。存活个体种群年龄结构见图1。

如图1所示,目前的种群结构不是稳定的金字塔形结构。种群总体数量121只,其中雄性49只(图中左半部),雌性46只(图中右半部),未知性别26只(图中绿、黄部分)。对个体数据分析的结果显示,雌性在1—8岁繁殖,雄性1—14岁繁殖;种群中处于繁殖年龄的个体101只,占总数的83.5%,其中有雄性46只、雌性39只(图中深蓝色部分),以及已到繁殖年龄但性别尚未明确的1—2岁的个体16只(图中绿色部分);种群中处于非繁殖年龄、性别未知的未成年个体只有10只(图中黄色部分)占总数的8.3%;超出繁殖年龄的个体10只(图中浅蓝色部分),其中雄性3只,雌性7只。种群中0—2、5—6岁个体数量少,但种群中处于繁殖年龄的个体占大多数,种群未来发展仍具有较大潜力。

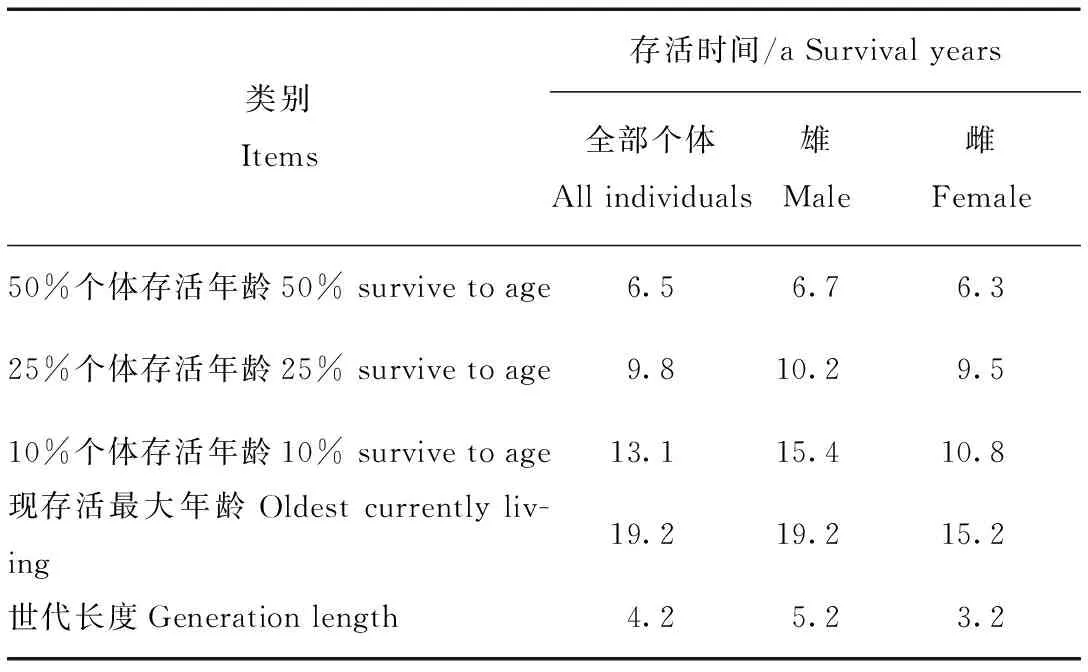

谱系的统计学结果(表2)显示,种群中存活到6.5岁的个体占50%,存活到9.8岁的个体占25%,存活到13.1岁的个体占10%,圈养下存活率随年龄增长而下降;现存活年龄最大的个体是1只雄性,19.2岁,雄性比雌性存活时间更长;雌雄性最早繁殖年龄均为1岁,雄性的世代长度为5.2岁,雌性为3.2岁,即雄性的繁殖间隔比雌性长。

表2 圈养褐马鸡种群统计学结果Tab.2 Statistics data of the captive brown eared-pheasant population

遗传学统计结果显示,我国褐马鸡圈养种群建立者有11只,潜在建立者有12只,目前的种群保留了野生个体的84.8%的基因多样性,如果能通过合理的繁殖管理使潜在建立者参与到繁殖中,使之最大限度地繁殖,那么这个种群的基因多样性将达到97.6%。大量潜在建立者的存在表明,该种群有机会通过成功地繁殖提高遗传多样性水平;但目前种群中能确定祖先的个体仅占28%,表明大多数个体的祖先尚需做进一步明确;种群的平均亲缘关系值为0.152 3,平均近亲繁殖系数为0.157 9,说明目前种群中存在一定程度的近亲繁殖。

2.3 饲养管理现状

2.3.1 饲养管理概况

现有大多数单位的饲养员为兼职,既管养褐马鸡,同时也兼管其他事物或动物,如小五台山国家级自然保护区管理中心为护林员兼管饲养。太原动物园有褐马鸡专职饲养员,工作年限2—18年,人均饲养数量18只。就饲养目的而言,褐马鸡在我国省会动物园以及公园主要以展出、繁殖为目的;在自然保护区、野生动物救护中心主要进行野外救护,常将野外救护的个体圈养;二者同时也均兼有科研和保护教育等目的。从养殖方式来看,在动物园中,除太原动物园的部分个体呈3—5只小群饲养,其他单位均为成对或单只饲养。自然保护区的褐马鸡以成群饲养为主。现有圈养褐马鸡基本不与其他鸟类混养。从动物个体标识来看,有3个动物园对褐马鸡圈养个体做腿环标识,占现有饲养单位的42.9%,尚没有用电子芯片标识的饲养单位。

2.3.2 笼舍及环境设施

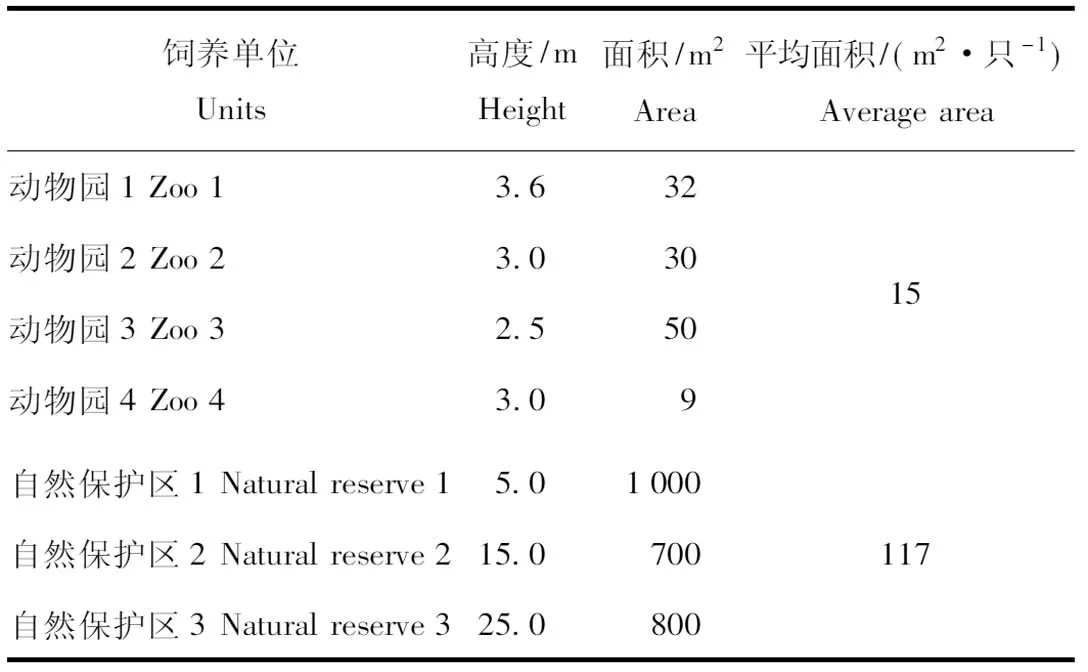

我国的省会动物园和公园的褐马鸡饲养笼舍大多分室内和室外部分,自然保护区的大网笼多在室外搭建。3个自然保护区的褐马鸡笼舍,面积最大的位于河北小五台山自然保护区管理中心,笼舍总面积1 800 m2,高15.0 m;每只褐马鸡的平均饲养面积为117 m2;4个省会动物园、2个公园中,最小的饲养笼舍面积为9 m2,高2.5 m,每只褐马鸡的平均饲养面积为15 m2。我国动物园及公园、自然保护区中褐马鸡饲养笼舍和平均饲养面积对比见表3。

表3 我国部分动物园和自然保护区褐马鸡饲养笼舍面积信息Tab.3 Aviaries size of brown eared-pheasants in the Zoos and Natural Reserves in China

对饲养笼舍内部设施的调查结果显示,现有7个饲养单位笼舍地面部分或全部是自然土地面,有6个单位的笼舍内有植物、遮阴设施和躲避场所,仅2个单位的笼舍之间设有距地面约1.0 m高、防止互相干扰的视觉隔离板。在有绿植的笼舍中,高3.6 m以下的笼舍内一般种植小灌木和草坪草;5 m以上大笼舍有本地生乔木、灌木以及一些自然生长的野草。植物种类有云杉(Piceaasperata)、华北落叶松(Larixprincipis-rupprechtii)、白桦(Betulaplatyphylla)、油松(Pinustabuliformis)、云杉(Piceaasperata)、小叶黄杨(Buxussinicavar.parvifolia)、沙棘(Hippophaerhamnoides)、苦苣菜(Sonchusoleraceus)以及自然生长的野草、人工种植的禾本科(Gramineae)植物等。

问卷调查的9个饲养单位中,饲养单位相关人员对本单位的笼舍设施的综合评价结果显示,有2个单位认为本单位设施较为简陋,7个单位认为笼舍设施处于一般以上的水平,只有3个单位认为笼舍设施较好。

2.3.3 食物供给

对各饲养单位提供的食物的调查结果表明:圈养褐马鸡的食物主要有果蔬类、谷物类和人工配制或加工类食物3类。果蔬类主要有油菜、油麦菜、圆白菜、白菜、西红柿、胡萝卜、葱、蒜,西瓜、苹果和香蕉等。谷物类食物有谷子、玉米、高粱、大米、小米、麦子、麻籽和绿豆等。人工配置或加工的食物主要有自制或商品颗粒料、窝头,熟鸡蛋,熟胡萝卜。一些单位在不同时期还提供维生素、矿物质,以及面包虫等昆虫类食物。调查结果显示,多数饲养单位使用或曾使用自制或商品颗粒饲料,仅1个自然保护区表示从未使用过颗粒饲料。为褐马鸡常年提供6种以上食物的饲养单位占43%,有57%的单位在繁殖期总会或有时会添加一些维生素和矿物质添加剂,43%的单位在整个繁殖周期内提供的食物类型有一定变化,繁殖期会增加蛋白类食物,如:面包虫等的饲喂量。

2.3.4 繁殖

对圈养褐马鸡的繁殖状况统计显示,曾饲养褐马鸡的单位中约半数单位从未或很少进行褐马鸡繁殖。2013年至今,有成功繁殖的单位4个,共繁殖了135只个体,各单位的繁殖数量分别是太原动物园113只,上海动物园2只,山西庞泉沟国家级自然保护区6只,河北小五台山国家级自然保护区管理中心14只。饲养单位均能通过成年个体外观(如跗蹠是否有较长的踞)、繁殖行为(如筑巢产卵行为)来判断性别,太原动物园2019年用基因检测方法对亚成体进行亲缘关系测定,同时也鉴定了性别。

对繁殖行为的调查显示,各饲养单位观察到的繁殖期行为主要有,繁殖期雌雄对鸣、雄性争斗、雌雄之间的炫耀行为、交配和筑巢行为。有1/3的单位从未观察到繁殖行为,2/3的饲养单位表示曾观察到以上的部分行为。

对卵孵化的调查显示,饲养单位中,从未孵化过褐马鸡卵的单位有4个。50%曾孵化过褐马鸡卵的单位使用过义亲孵化,33%的单位曾让亲鸟自然孵化;占半数以上的单位表示有时会使用孵化机来孵褐马鸡卵,在人工孵化之前都会对卵进行消毒,出壳期除1个单位有时会进行人工辅助,其余单位均偶尔或从不进行人工辅助出壳。

对繁殖单位中雏鸟养育方式的调查显示,33%的单位曾人工养育雏鸟,44%的单位使用过亲鸟和义亲鸟养育雏鸟。繁殖成活的个体除一个自然保护区单位表示可用于野外放归外,其他单位均将繁殖个体留在本单位或输出用于饲养机构之间的动物交换。

2.3.5 疾病与预防

对圈养褐马鸡疾病预防的调查结果显示,除2个单位外,其余的饲养单位均每年进行1次以上的体检,每年注射禽流感和新城疫疫苗。大多数饲养单位均对新引进个体进行检疫。

调查显示,过去2年里我国圈养褐马鸡发生较多的疾病有肝脏疾病、痛风、鸡白痢、腹泻,以及打斗引起的伤亡。育雏期引起雏鸟伤亡的疾病主要有:鸡痘,寄生虫,消化道疾病如便血,2月龄时肠胃感染、腹泻,以及雏鸟打斗引起的外伤。此外,营养、应激、饲养密度过大等原因容易引起雏鸟脚爪弯曲、变形和啄羽。

3 讨论

我国圈养褐马鸡数量较少,而且饲养和繁殖主要集中在3个单位。圈养单位中省会动物园及公园、自然保护区在该物种保护饲养中各有优势,动物园及公园在人员、笼舍饲养设施配置、营养供给和疾病预防等方面占优势,自然保护区在饲养面积、环境方面占优势。目前,褐马鸡人工种群的管理在个体标识、扩大饲养面积和加强疾病预防治疗、提高个体存活率等方面有待于进一步提高管理水平。

根据我国褐马鸡圈养种群现状,对今后该物种人工种群的发展提出以下几点建议。

3.1 加强饲养单位之间的合作,逐步改变饲养繁殖个体过于集中的局面

针对褐马鸡圈养个体饲养繁殖相对集中的特点,有必要加强今后各饲养单位之间的个体交换,开展繁殖技术合作,逐步增加能自我维持的圈养种群数量和个数,作为未来圈养种群的必要储备。建议在褐马鸡自然分布区内均建立褐马鸡人工繁育基地,加强褐马鸡的人工繁育,进一步扩大圈养种群。

3.2 我国动物园及公园中,褐马鸡饲养笼舍面积有待进一步增加

虽然圈养下马鸡类建议的最小笼舍面积为30—50 m2,但马鸡天生喜刨食,为保证笼舍中草和植物的存活和生长,实际的笼舍面积应该比推荐面积更大[38]。我国动物园褐马鸡饲养笼舍面积较小,平均每只饲养面积仅占15 m2。较小的笼舍面积容易导致个体出现行为异常,如圈养下个体常互相啄食羽毛,而使尾羽残缺不全。据了解我国动物园圈养的个体的确有相互啄羽的情况,这有待今后进一步改进。

3.3 可开展有益的探索性工作

野外褐马鸡全年的食物组成至少有62种[12]。本研究中,9个单位日常饲喂褐马鸡的食物种类共24种,与野外褐马鸡食物种类数量相差甚远,因此建议有条件的单位,可以参照野外褐马鸡采食种类,适当增加圈养褐马鸡的食物种类。

目前,褐马鸡在我国自然保护区多为大网笼内群养方式,动物园多为单间笼舍成对饲养方式。据刘学英等[39]报道,圈养下实行大群饲养时,繁殖期公鸡间的争雄格斗,会影响母鸡产蛋,导致繁殖率很低,所以应将成年褐马鸡一雌一雄配对饲养。而野外褐马鸡具有春夏配对繁殖,秋冬集群生活[24,40]的生物学特性。圈养下是否可以秋冬集群,春夏分群,做到既尊重该物种的生物习性,又利于繁殖的饲养方式,有待今后进一步尝试和探索。

由于地理屏障(黄河)和自然植被(太行山植被)的破坏,目前褐马鸡的分布区已被严重分割成3个区域,即分布在山西境内的中部种群,分布于河北省和北京市的东部种群和陕西境内的西部种群[5]。本次调查结果和谱系信息显示,现有褐马鸡圈养种群最早来源于山西和河北省境内,属于地理种群的中部和东部种群,目前圈养种群尚没有陕西省境内的西部种群的个体,建议在今后合适的时期可以考虑在西部种群分布区内建立人工圈养种群。

圈养雉类很重要的一个目的是让优质个体回到其原栖息地,补充野外数量的不足。已开展的少数雉类再引入研究显示,由亲鸟养育长大的个体在野外存活率和繁殖率比人工养育长大的个体都高[41-43]。因此,圈养褐马鸡再引入时应该优先选择亲鸟养育的后代。2000年北京师范大学在山西五台山地区开展了褐马鸡再引入的研究,并取得了初步成功[15]。褐马鸡人工种群数量的增长,为今后继续开展该地理种群再引入的深入研究创造了条件。以再引入为目的对现有圈养环境及管理加以改进,鼓励亲鸟繁育后代,以便养育行为丰富、适应力强的优良后代,将能提高今后褐马鸡再引入的成功率。

致谢:感谢本次问卷调查参与人员,太原动物园卫泽珍,山西省动物学会刘学林,北京动物园张成林、崔多英、冯妍,上海动物园黄康宁、张志浩,大同市大同公园管理处姚树权,太原市森林公园张二青,山西庞泉沟国家级自然保护区杨向明,河北小五台山国家级自然保护区管理中心甄伟,山西灵空山国家级自然保护区管理局徐峰,陕西韩城褐马鸡国家级自然保护区强建国,北京野生动物救护中心史洋,石家庄市动物园段磊、王志永。中国动物园协会周军英协助调查问卷编制,北京师范大学张正旺教授为调查提供了帮助,在此表示衷心感谢!