戏曲图像与地方生活:鲁西南地区戏曲年画的文化阐释

2021-11-14张宗建

张宗建

鲁西南地区自宋元以来便是戏曲文化的繁盛之地,当地戏曲剧种、剧目众多,戏曲表演在民众日常生活中占据了极为重要的位置。由此,地方戏曲自然地进入当地木版年画艺人的视野,进而利用木刻印刷技艺创造出大量表现戏曲内容的民俗图像。不过,与其他地区不同的是,当地所生产的戏曲年画,并非为年节期间装点家居使用,而是具有明确的实用性与生活性特征。无论生产还是使用,都跨越了“年”的阈限性质,成为日常生活必需品,围绕在当地婚丧嫁娶、精神娱乐的方方面面。从目前可见的鲁西南戏曲年画作品来看,其产生与制作使用至迟出现于清晚期,及至民国中期,鄄城县红船口复兴永、郓城县永盛和、源盛永等大型画店的出现将这一民间艺术的生产推向高峰。与此同时,鲁西南戏曲年画以书本子①(图1)为主的设计装帧方式,使其在当下具有数量巨大的图像留存,这在全国各年画产地中都是极为珍贵的。但由于鲁西南地区戏曲年画生产作坊、画店较为分散,遍布以鄄城县、郓城县为主的近八个县区,使得田野考察工作进展困难,从而在以往的年画研究中常被忽视。除朱铭、潘鲁生、王海霞、赵屹等少数学者对其进行过基础分析外,其他研究较少涉及此区域,从而使当下的年画史、年画产地研究有所缺失。在长期田野考察的基础上,笔者先后整理过当地包含山东梆子、柳子戏、两夹弦、枣梆等八个剧种在内的近300余种戏曲年画图像,对这些材料的梳理与研究具有特殊的学术价值,将为戏曲年画的研究提供鲜活而真实的资料。

一、鲁西南地区戏曲年画概述

本文所指的鲁西南地区主要包括山东西南部的菏泽市全境、济宁市西部等县区,当地在清中期以来形成了乡村分散式的年画制作传统。其中,尤以菏泽市鄄城县、郓城县、牡丹区、曹县等地为盛,在经历清中晚期的发展后,民国年间步入生产高峰。戏曲题材作为当地年画生产的重中之重,以多种制作形式与艺术风格存活于当地民间生活中,并出现了复兴永、永盛和、源盛永、源昌永、永祥号、太永店、长玉号等知名戏曲年画作坊。

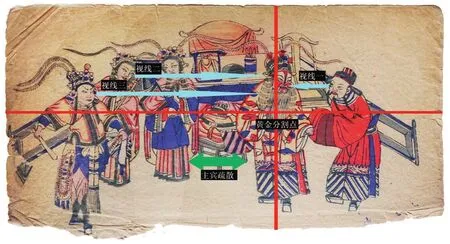

鲁西南戏曲年画是年画艺人在春夏时期,尚未进行门神、灶君等传统年画生产之时开展的一系列刻印活动的成果。其主要制作形式及功能与其他戏曲年画产地有着较大的区别,主要以书本子与罩方画(图2)两者为主。书本子即当地妇女用以夹放鞋样、绣样、帽样、针线等女红用品的生活工具,为册页装帧设计,内含数十页戏曲年画作为装饰,尺寸多为35×18厘米。罩方画则是年画作坊在闲暇时期生产的用以裱糊丧葬纸扎表面的刻印图样。因当地丧葬纸扎中最为重要的为罩子,即棺罩,所以丧葬纸扎在鲁西南一带多称为罩子、罩方,这种糊裱其上的年画便称之为罩方画。罩方画尺寸不一,以50×30厘米为多,其主要以表现地方戏曲内容为主,凸显了当地浓重的“好戏之风”。

图2:民国时期郓城县戴垓村戴氏作坊印制的《白蛇传》题材罩方画

从目前的考察资料及搜集的实物信息来看,鲁西南戏曲年画作坊分布可以以目前的菏泽市区为中心,根据其地理空间与风格差异,分为北部、中部与南部三个区域。北部主要包括郓城县、鄄城县、巨野县、范县等地,是鲁西南戏曲年画的中心区。中部则包括东明县、牡丹区、定陶区等地。南部则有曹县、单县、成武等地。从三个地区年画的艺术风格来看,北部地区自成一派,风格特征鲜明且产量庞大、题材众多。中部与南部地区则因地缘关系,吸收了朱仙镇与滑县年画的元素,多以手绘、半印半绘居多,套色者较少。但即便如此,从宏观视野观察,这三个区域的整体文化生态与图像呈现还是具有相当的趋同性,尤其是戏曲题材的作品往往采用相近的剧种与剧目,体现出所处文化区域的统一性。这种统一性也体现在图像的视觉结构上,即形成了“通过形式承载内容、传达意义的符号系统”②,从而在题材、造型、构图、色彩等元素上体现出强烈的地域特色。

二、鲁西南地区戏曲年画的图像阐释

1、主要表现题材

鲁西南戏曲年画的表现题材,首先是基于地方戏曲主要剧目所表现的内容而存在。山东梆子、大平调、柳子戏、大弦子戏、罗子戏、枣梆等热衷于表现历史题材,尤其以历史战争、侠义英雄类武戏为主。而两夹弦与四平调则因其源流多为曲艺或花鼓的表演程式,传统剧目以民间生活、家庭伦理题材类文戏居多。由于不同剧种的主要表现题材不同,年画艺人在题材选取时便具有了一定的倾向性。虽然他们在各种题材间做出了尽力兼顾的努力,但从可见的图像表现来看,符合民众审美与文化认知的题材依然具有一种趋同性。通过对笔者搜集整理的269种鞋样本子戏曲年画的分析发现,文戏题材67幅,武戏题材202幅,武戏题材占据总数量的75%。对搜集整理的65种戏曲罩方画分析发现,文戏题材13幅,武戏题材52幅,武戏题材占据总数量的80%。由此可见,无论何种形式的表现,武戏场面都是最为民间艺人追捧,也最受民众欢迎的题材。以鞋样本子戏曲年画的武戏题材为例,处于双方对战、白刃相接阶段的有112幅,占据武戏比例的55%。对这些武戏及武斗场面的描绘,凸显了画面人物间的慷慨激昂与惩恶扬善,传达出地域文化影响下的主流价值观。如《杀庙》一图(图3),韩琪持剑立于左侧,秦香莲母子三人跪拜于右侧,冬哥因年幼尚不知所处境地,虽跪地求饶以手掩面,但右手稍稍抬起露出右眼偷瞄韩琪的反应。韩琪则眉头紧皱,内心纠结。这些细节的描绘都体现出剧情的紧张气氛与鲜明的人物内心活动,呈现出惩恶扬善、杀身成仁的价值观指引。

图3:鲁西南书本子戏曲年画《杀庙》

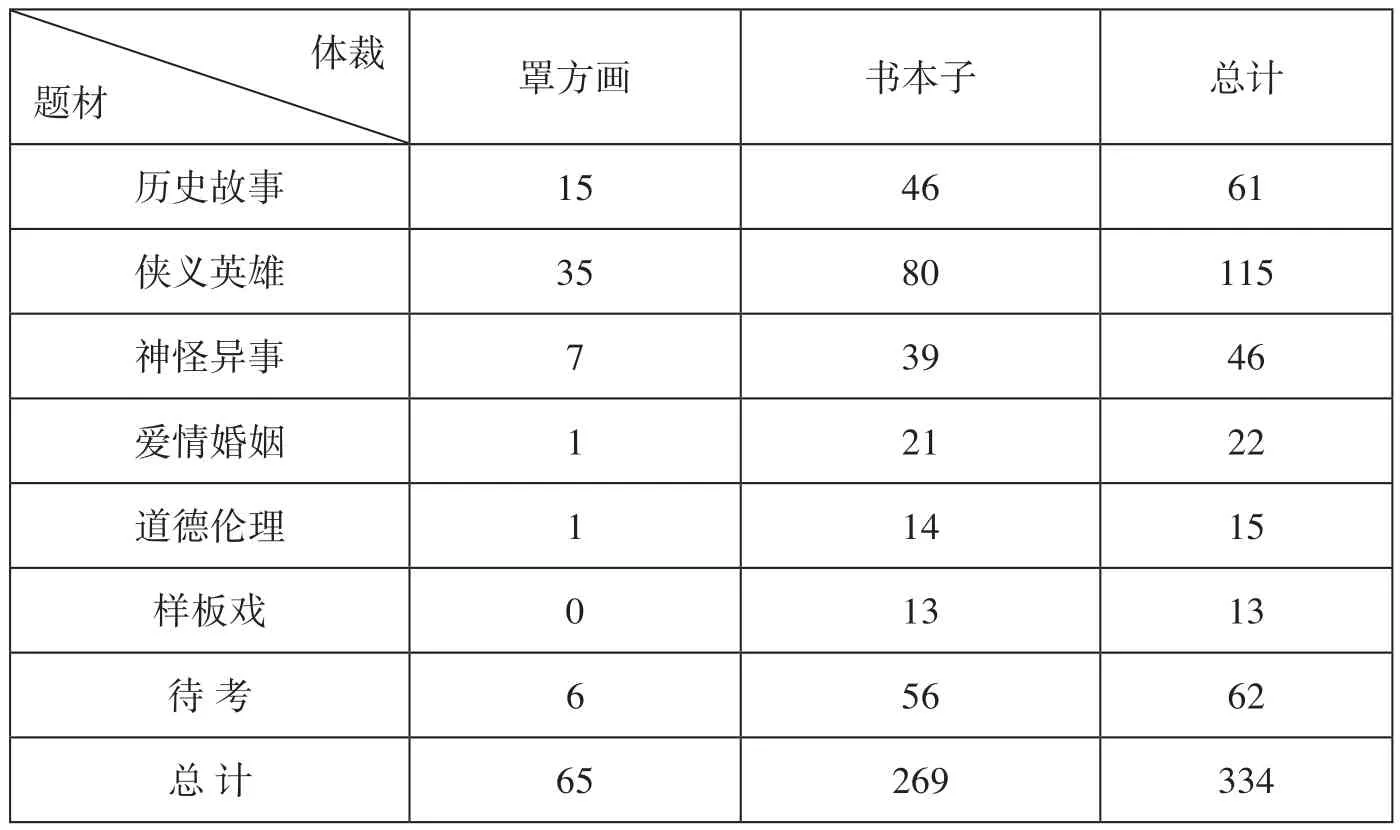

另外,如果以画面表现的具体内容进行更为深入的题材分类的话,或许可以将鲁西南戏曲年画的表现题材大体分为历史故事类、侠义英雄类、神怪异事类、爱情婚姻类、道德伦理类五类。在目前笔者搜集的所有形式的334种鲁西南戏曲年画作品中,除新中国样板戏题材及内容待考图像外,历史故事类共61种,侠义英雄类115种,神怪异事类46种,爱情婚姻类22种,道德伦理类15种(表1)。可以看出,无论何种制作形式,历史故事与侠义英雄都占据了较大的比例。其中,历史故事类题材主要以表现先秦故事、三国故事及宫廷传说为主,如《尧王访舜》《黄鹤楼》《安南国》《大保国》等。侠义英雄则以《隋唐演义》《水浒传》《杨家将传》《包公案》《施公案》等小说改编剧目的描绘为主,代表作品有《打登州》《战洛阳》《铡赵王》《辕门斩子》《武松杀嫂》《杨香武盗玉杯》《拿费德公》等。神怪异事类题材因其自身情节原因,画面表现突出了民间艺人的想象力,将神仙妖怪的形象与故事情节相联系,给予观者极大的想象。如《黄河阵》《高老庄》《葵花潭》《断桥》《水漫金山》《梅绛亵》等。爱情婚姻类与道德伦理类比例相对较少,这既与民众的审美选择有关,同时也是地方戏曲主要剧目方向的体现。不过,即便如此,此类作品依然有诸多代表作,如爱情婚姻类的《于宽爬堂》《蓝桥会》《蝴蝶杯》《春秋配》《拣柴》《拾玉镯》等;道德伦理类的《三开膛》《法门寺》《走雪山》《十五贯》《桑棵寄子》《机房训子》《卖胭脂》等。

表1:鲁西南戏曲年画表现题材数量与分类

2、人物造型特征

无论地方戏曲还是戏曲年画,人物都是其中最为主要的表现部分,人物造型不仅可以分辨身份地位,也起到了突出剧目主题、播散图像信息的重要作用。从人物造型的刻画来看,鲁西南戏曲年画艺人在百余年的发展历程中形成了具有规律性的造型经验,并为后世所延用。

首先,从人物整体的形象及比例来看,造型简练概括,人物比例与实际比例略有差异,头身比例基本处于1:4至1:6之间,其中有些老生、武生及净角人物的比例多为1:4,以突出人物的粗壮威猛。而小生、旦角等文戏人物的比例则相对修长,多为1:5,有些可以达到1:6。同时,在塑造这些人物形象时,多采用较为劲挺的直线,即便是面部处理,如眉毛、眼睛等亦以直线为主。在面部五官造型上,鲁西南戏曲年画也形成了独具地方特色的特征。多数人物的双眼为平整狭长式,呈扁菱形,两眼总长度占据面部宽度的近三分之二。不过净角、丑角类人物的眼睛造型则多为圆形或高挑狭长式,以凸显人物不同的性格与身份特点。鼻子的处理则大同小异,多为直角勾线而成,简单概括且古朴拙雅。眉毛则依不同性别、不同角色具有不同的处理方式,如女性形象多为弯眉或柳叶眉,文戏中的一些男性形象也多以弯眉表现,而武戏中的生角则多以横眉或挑眉为主,丑角与净角则依内容需要或点圆形,或浓眉式,或连眉式,美丑易辨。同时,值得注意的是,在诸多人物形象的处理中,常于人物眼睛下方刻一横线以凸显下眼睑,这在鲁西南戏曲年画中是十分常见的,也是其重要造型特征之一(图4)。

图4:不同行当、不同性别的面部处理方式

另外,由于这些图像是从戏曲艺术中汲取而来,而戏曲表演本身是一种结合了时间与空间的时空性艺术表现形式,它的视觉效果是通过人物表演中的动态特征来呈现的。那么,以线面表现的戏曲年画,虽然是瞬间性的图像,但人物造型的动态性,依然至为重要。而以武戏为主要题材的鲁西南戏曲年画,更是需要凭借表现人物肢体的姿态、角色出场的亮相等动态特征来吸引民众的注意力,并激发他们的期待视野。所以,任何一个图像的造型,都可以说是一种运动的造型,映入我们眼帘的静止只是暂时的图像平衡(图5)。受众通过这种暂时的图像平衡,得以在戏曲故事情节基础上,产生视觉上的延伸与扩散,将图像表现之前与之后的内容进行连接,产生更为深入的联想,从而使静止的画面具有了时空的拓展性。

图5:书本子戏曲年画《打登州》中的“运动造型”

3、画面构图形式

那么,在人物造型的基本规律及表现确定后,如何把这些图像符号以符合地方审美的形式表现出来,便是构图呈现的问题。美国学者安德鲁·路米斯曾提到:“好的构图让观众的眼睛有一条路线可以依循,并且努力让视线停留在主题上愈久愈好。这就是所谓的‘视线’‘视觉途径’或‘引导线’。”③可见,无论造型如何精彩的画面符号,如果没有一个吸引观者,并引导他们进行信息获取的构图形式,那么作品便是失败的。就戏曲年画的构图而言,戏曲舞台的表演及人物站位为其提供了诸多灵感,一些场景的表现甚至成为戏曲年画创作中处理空间问题的原则。在中国民间画诀中,有“真假虚实,宾主聚散”的八字诀,其实就是对民间美术构图形式的一个总结。“‘真假虚实’是针对人物、布景的表现手法,而‘宾主聚散’则是画面构图的原则。”④从鲁西南戏曲年画中可以发现,民间艺人正是在创作中遵循了这一八字诀,才使每一个具有绝妙造型的戏曲人物活灵活现地组成一幅具有艺术表现力与视觉引导力的作品。

由于鲁西南戏曲年画普遍配景较少,因此,画面表现的人物形象及数量的多少成为构图方式选择的重要原则。从目前可见的戏曲图像中可以看到,鲁西南戏曲年画人物表现最少者为两人,如《蓝桥会》《赵公明下山》《战洛阳》等。人物表现最多的扇面画《临潼会》达18人,而普遍来看,人物数量以2~4人居多。从中可以看到,画面构图方式与画面人物的数量有着一定程度的联系。尤其是人数较多的画面,如何构思人物间的搭配关系并传达出戏曲故事的主要信息,是非常值得民间艺人寻味的。对于不同题材、不同内容及不同人物数量的画面进行不同的构图设计,充分反映了鲁西南民间艺人的想象力,这些不同的构图方式从宏观意义上看主要分为对称式构图与主正宾从式构图两类。

对称式构图是中国民间美术作品中最为常见的构图程式之一,这一构图方式具有天然的稳定性,使观者在了解图像文本信息之前首先获取了审美愉悦。鲁西南戏曲年画中,人数较多者基本以对称式构图为主,体现出场面的宏大与主角的突出。《临潼会》《包公双断》(图6)《夜战马超》《姚刚征西》《豹头山》等便是对称式构图的代表性作品。主正宾从式构图则是另一种十分重要的构图方式,由于所有的鲁西南戏曲年画均以散点透视的形式进行表现,民间艺人多将能够表现戏曲故事情节的主要人物及线索描绘其上,这便需要对善恶对立的人物形象进行安排。只有将他们以主正宾从的构图方式进行表现,才能使观者在观看时跟随构图形成一种特定视觉途径,更直观地辨别善恶宾主。所谓的主正宾从,是指主要人物(主)的形象常放置于画面正中或黄金分割点的位置上,而配角人物与背景道具(宾)则分列两侧作为衬托,体现了“宾主聚散”的传统画诀。同时,这种构图方式多采用人物视线方向聚焦的方式,突出画面的主要信息与主要角色,形成视点与一条隐形的画面引导线。如书本子年画中的《沙陀国》一图(图7),画面中右一文官程敬思正向右二武将李克用作揖,似求情状,左侧站立的男性年轻武将与两名持剑持旗女性,则分别为李克用之子李嗣源与两位王妃刘银屏、曹玉娥。在画面构图中,李克用占据了黄金分割点的位置,成为画面最引人注目的人物。同时,程敬思、李嗣源及其中一位王妃的目光全部聚焦到李克用身上,似乎正期待着李克用做出对程敬思求其搬兵的回应。这种画面人物视线的交叉使观众很自觉地将聚焦点停留在李克用身上,从而突出了画面主体人物,而右侧李克用、程敬思二人与左侧李嗣源、两王妃三人之间,以一个放有盔帽与官服的座椅进行了隔断,凸显了三人构图中的聚散关系,也突出了故事情节中李克用与程敬思两者的主要人物地位,提升了画面的戏剧性情节与图式的节奏感。

图6:《包公双断》是典型的对称式构图作品

图7:鲁西南书本子戏曲年画《沙陀国》构图方式分析

4、基本色彩呈现

色彩在中国传统戏曲中是十分重要的部分,无论是人物穿着的服饰,还是象征不同身份的脸谱形象,色彩在不同角色行当中都有着不同的搭配方式。在中国传统戏曲色彩的组成中,有“上五色”与“下五色”之分,上五色指红、绿、黄、白、黑,下五色则指紫、粉、蓝、湖、秋香。这些颜色在每一个人物形象、每一出剧目内容中都是具有特定意义的,往往通过色彩就能够分辨善恶丑美。从舞台表现来看,“老生穿红的多,花脸穿黑的多,武生穿白的多。”⑤戏曲行业里还有一句行话叫做“穿破不穿错”,正是对不同色彩、不同类别、不同角色装扮的重要总结,即便服装破掉也不能穿错。不过,相对于戏曲表演中的严苛,鲁西南戏曲年画则显示出一定的色彩重塑性。由于民间颜料资源类别的相对紧缺,戏曲表演中所述的十种常用颜色很难尽数获取。因此,在基本遵循戏曲舞台原貌的基础上,鲁西南戏曲年画依靠几种常用颜色(基本为“上五色”),通过原色巧妙和谐的联结,构建了一个五彩斑斓的平面世界。

在色彩使用上,扇面画及书本子戏曲年画多以红、黄、绿及二红(粉)四种颜色为主,而罩方画则在此四种颜色之外,增加了蓝色。另外,偶尔在一些图像中可以看到紫色的出现,但不是色彩使用的主流,这与当地门神、灶君等多用紫色的现象产生了鲜明对比。正如冯骥才先生对中国木版年画用色特点进行的总结,“一是使用原色,很少用复合色;二是运用对比色,极少用谐调色。”⑥在鲁西南戏曲年画中也鲜明地体现出二者的特征,红、黄、绿三种原色是作品中最为常见的色彩,如《临潼会》一图(图8),通过不断交叉碰撞产生色彩间的对比,既有对比色调和,也有互补色调和。另外,色块的大小在不同形象的表现上也有差异,而这种差异则在图像视觉表现中发挥了重要的导向作用,形成了构图形式外第二条视觉引导线。

图8:《临潼会》的基本色彩呈现方式分析

三、鲁西南戏曲年画与地方生活

戏曲年画作为一种特殊的民间美术形式,不仅是民间艺人单纯的图像创作与构成,同时与戏曲艺术及节庆活动密切关系,这使其具有了戏曲艺术与节庆生活衍生品的特质。就全国多地的戏曲年画生产来看,装饰性与年节使用的时效性是其最为标志性的功能特征,这也使我们可以较为直观地解释戏曲年画在日常生活中产生的基本作用,即迎合民间受众对戏曲艺术的接受喜爱以及满足民众节庆民俗审美心理的需求,以便烘托节庆生活的气氛。与之产生差异的是,在鲁西南戏曲年画的各种类别中,除装饰性特征外,节庆活动使用的特质是缺失的,取而代之的是生活实用性特征,即日常生活的功能语境与婚丧嫁娶仪式语境下的文化附属性。可以说,功能性在鲁西南戏曲年画中扮演的角色大于装饰性,而之所以选择地方戏曲作为图像呈现的主要内容,则与区域精神娱乐及民众喜好具有重要的关联。

从鲁西南戏曲年画的功能特征来看,它的产生与发展不仅反映了地方民众的文化观念与审美意识,将民众日常生活的一部分——戏曲,以视觉图像的形式融合至画面中;同时,它的存在与使用又创建了一种新的能够体现地方文化观念与审美意识的形式,成为民众日常生活的一部分。甚至,在一定程度上,它也参与构建了地方民众的生活空间,即实际存在的具有物质与文化双重属性的建筑与表象空间。本文通过对鲁西南戏曲年画中最具标志性文化色彩的两种类别——书本子与罩方画的功能特征分析,将其参与构建的地方生活划分为私人空间与仪式空间两种。

首先,本节所述私人空间,是在鲁西南戏曲年画中的重要门类——书本子的功能特征基础上提出的,是指其使用群体、使用场景、使用空间中所具有的特殊个体的私人化属性。有别于其他地区戏曲年画的张贴功能与装饰特征,书本子是在鲁西南地区女红文化前提下产生的。因此,其所谓的功能特征实际上也是书本子的功能特征,而书本子承载的婚嫁与女红的民俗文化功能也伴生到书本子年画之上,使其具有了图像视觉意义外的实用功能,并构建了当地的乡村艺术传统。从生活空间的角度看,书本子无论是戏曲图像内容的,还是吉祥图案内容的,甚至于没有任何图像的书本子,都具有同样的生活功能,并存在于同样的物质生活空间中。如此看来,戏曲图像对书本子本质的功能结构与其流传的生活空间所产生的影响是较为微弱的。也就是说,戏曲年画只是由书本子参与营造的生活空间的一部分,只不过戏曲图像增添了这一空间的视觉性与可读性。然而,如果从书本子的使用群体角度出发,戏曲图像对其心理生活空间的形成所产生的影响却是重要的,同时这一心理生活空间的物质时空是基于书本子所使用的私人隐蔽性,即私人空间性。

另外,与书本子中的戏曲年画不同,罩方画中戏曲内容的功用往往是伴随丧葬仪式的进行而得以体现的。戏曲罩方画是所有戏曲年画中“存活时间”最短的类别,伴随着丧葬仪式进入高潮,罩方画随纸扎一起被焚烧,其展示在民众面前的时间是极为有限的。在这有限的时间内,戏曲罩方画随丧葬纸扎一起营造了一个特定的生活空间,亦即并非生活常态且具有仪式色彩的生活空间。戏曲罩方画的意义在此时也变得多元起来,它承载的意义既包括装饰与教化,还增添了娱神娱鬼、仪式象征甚至驱凶辟邪的意味。可以说,丧葬仪式与丧葬纸扎既实现了戏曲罩方画的本体功能,同时戏曲罩方画又充分满足了逝者与生者的需要,在这一特定空间内增添了更为丰富的文化信息,并在不同群体间产生不同的文化扩散效应。

总结

总之,鲁西南地区戏曲年画既是地方艺人慧心巧思的独特创造,又是地方文化互为交融的必然结果。当我们从这些民间文化事项的创造与使用主体——人的角度出发,可以发现,无论是民间艺人还是地方民众,他们都在地方性知识认知的范围内,努力适应与接受着地域文化交融所带来的变化与影响。也正是这种努力与适应,才使其在春耕秋种、终日反复的农耕生活中,不断创造出与之互补的视觉图像,从而满足与丰富了自身的精神生活,营造出不同的文化景观与生活空间。最终,在这些民间艺术的包围中,地方民众完成了他们由出生至逝去的人生历程,这些丰富的视觉图像也便具有了不同寻常的意义。

注释:

① 书本子,又称鞋样本子、书夹子,是当地妇女用以夹放鞋样、绣样、帽样、针线等女红用品的生活工具。书本子外貌似古籍,由封皮与内页组成,内页往往为木刻版印的年画作品,尤以戏曲年画图像为多。其制作水平也代表了鲁西南地区年画制作的最高水平。

② 莫军华、陈越红、罗净怡:《清代木刻关公画像的图示表现》,《艺术设计研究》,2019年第4期,第81页。

③ (美)安德鲁·路米斯著,陈秀玲译:《画家之眼》,新北:大牌出版社,2018年,第131页。

④ 王树村:《中国民间美术史》,广州:岭南美术出版社,2004年,第267页。

⑤ 田黎明、刘祯:《戏曲舞台美术研究卷》,合肥:安徽文艺出版社,2015年,第48页。

⑥ 冯骥才:《东方大地上的人文奇花》,《中国艺术报》,2013年1月30日,第3版。