敦煌服饰文化传承与创新应用研究

2021-11-14刘元风

刘元风

一、敦煌服饰文化的历史根脉和艺术风格

随着社会文化的发展以及民族文化的繁荣,我们越来越感觉到,敦煌莫高窟对于当代历史、文化、考古、艺术、设计等研究来讲,是一座取之不尽、用之不竭的宝库(图1)。同时,伴随研究视野的不断扩展,对其史料的认知和探究,特别是对其艺术价值判断的深化,敦煌艺术研究的视角也越来越多元和具体。

图1:敦煌莫高窟盛景

我们看到,敦煌莫高窟艺术虽源于佛教文化,但与西域艺术、世俗生态相融合,它以宗教信仰与佛教故事为载体,描绘着民族文化和人间万象,反映着古代社会生产和生活中衣、食、住、行的情景。敦煌石窟壁画和彩塑人物造像生动自然、形态优美,服饰精致、图案华丽。同时,敦煌服饰因不同时期的文化形态和生活样貌的变迁,在其造型、结构、材质、配饰、色彩、纹样和装饰风格方面也各不相同。常书鸿先生曾在《敦煌历代服饰图案》一书的序言中写道:“敦煌艺术,不仅反映了外来文化影响和隋唐盛世的佛教美术以及当时的社会生活,而且记录了中国历代的装饰图案、色彩运用和工艺技术。从敦煌壁画和彩塑上临摹下来的丰富多彩的纹样图案,实际上就是中国历代服饰和织造、印染工艺的重要历史资料。”因此可以说,敦煌石窟艺术的发展史同时也是一部宗教性与民族性高度融合的社会文化生态史。

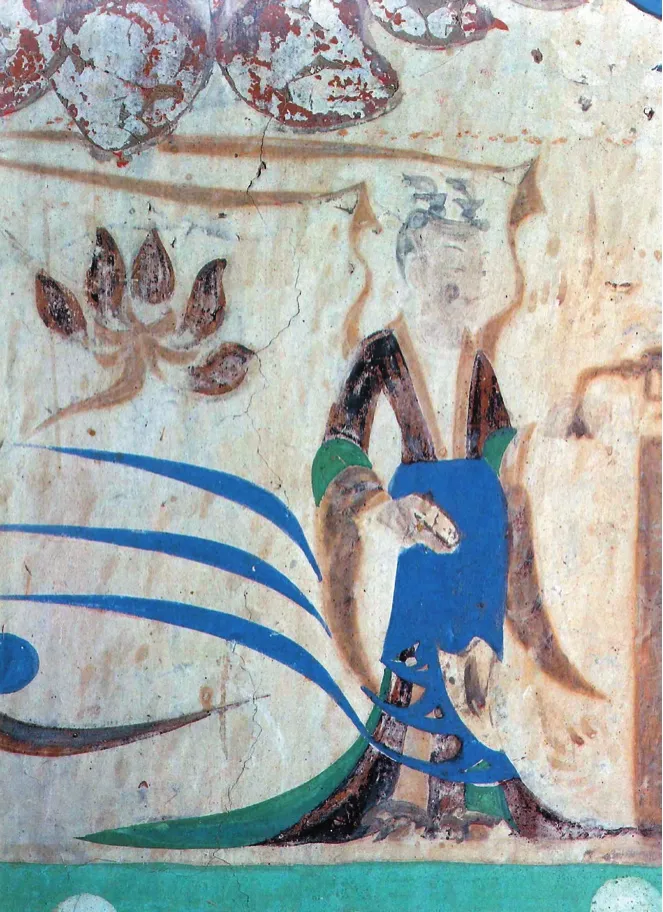

十六国至北周时期的敦煌石窟壁画和彩塑多以土红为底色,间以石青、石绿、土黄等点缀,饱满热烈。由于颜料变色的缘故,人物造型大多显得古朴、浑厚、粗犷,肌肤与面部着色受到西域艺术凹凸画法的影响,给人以很强的厚重感和立体感。佛教人物的服饰更多地受到印度和波斯的影响,而世俗人物的服饰多带有魏晋时期褒衣博带、曲裾飞髾的飘逸之感,袴褶的流行为隋唐服饰多元化奠定了基础,服饰图案以忍冬纹和几何纹为主(图2)。忍冬纹多为三瓣或四瓣叶构成的二方连续纹样,在敦煌早期洞窟藻井和壁画的边饰中作为主体装饰,此时服装的领子、门襟、袖口等部位上出现了相应风格的装饰。以回形、菱形、山形为主要结构的几何纹反映了当时的提花织造技术,形成了这一时期石窟造像服饰艺术的重要特征。

图2:敦煌莫高窟西魏第285窟北壁女供养人像

隋唐时期是敦煌石窟艺术发展的鼎盛时期,也是佛教文化空前活跃并与当时的文化、艺术和世俗生活结合最为紧密的时期。隋代壁画和彩塑色彩的饱和度和对比度较之前有所增强,丰富而多彩。同时还使用了金箔贴金,以追求精美而高贵的整体视觉效果。人物造型颀长,服饰风格承上启下,注重面料图案和质感的表现,显示了由朴实简约向奢华盛装过渡的特点,以及当时染织工艺的交流和织造技术的提高。此时彩塑菩萨裙装上反复出现的联珠纹,即在珠状圆环或菱形骨架中装饰狩猎纹、翼马纹、凤鸟纹、团花纹的四方连续或二方连续纹样,便是在波斯萨珊王朝装饰风格影响的基础上进行本土化延展的产物(图3)。唐代壁画和彩塑人物造像愈加生动写实,造型日趋丰腴,服饰形态多样,图案描绘细致,不仅再现了天子、王侯、官吏及百姓等各社会阶层的服饰礼制,以及各国、各民族的服饰,而且晚唐出现的供养人像服饰,还突出反映了当时最奢华的流行时尚,折射出当时社会经济繁盛、中西文化交融的特点。例如盛唐第130窟都督夫人太原王氏供养人像,描绘了盛唐时期贵族妇女体态丰盈,着襦裙、半臂、披帔帛,服饰上装饰着清新妩丽的折枝花纹的生动景象。随侍的侍女着圆领袍服,束革带,反映了当时女着男装的流行现象(图4)。此时的服饰图案更加丰富逼真,例如卷草纹、宝相花纹等融合了希腊艺术中的莨苕叶、佛教文化中的莲花、丝绸之路上的石榴等多种装饰基因,成为当时各国文化交流的历史见证。而通过画师画笔表现出来的织锦、印花、绞缬等多姿多彩的染织工艺,更说明了唐代丝绸技艺在世界历史上的重要地位。

图3:敦煌莫高窟隋代第420窟彩塑胁侍菩萨裙饰图案

图4:敦煌莫高窟盛唐第130窟都督夫人礼佛图女供养人像(段文杰临摹)

敦煌石窟的整体发展在五代之后步入后期,艺术的创造力和感染力逐渐减弱,许多壁画和彩塑造像出现了程式化的现象,用色比较单纯沉稳、淡雅素净,多以暖色为基调,间以黑色、青绿色等灰冷色或中性色。但是对于服饰文化来说,这段时间却是异彩纷呈、百花争艳。因为此时供养人像在壁画中所占比重大幅度增加,且人物身份地位显赫,成为画师们重点描绘的对象。其中女供养人的服饰和妆容十分精致,例如五代第98窟曹氏家族女供养人像,由钿钗、大袖衫、长裙、帔帛所组成的花钗礼服,真实反映了贵族妇女沿袭唐代且更加繁缛的奢华服饰(图5)。由于多民族聚居和交往的历史背景,此时壁画中还出现了于阗国王和皇后、回鹘王和王妃、回鹘公主等具有民族风格的服饰,而且对西夏党项族和元代蒙古族的服饰也有所表现。这些珍贵的服饰图像均具有珍贵的历史价值,充分反映了这一时期民族融合的多元性。

图5:敦煌莫高窟五代第98窟东壁女供养人像(范文藻临摹)

敦煌壁画和彩塑所呈现出来的服饰文化风貌,无疑是中华服饰历史的重要组成部分,也是我国中世纪服饰文化的艺术宝库,反映了我国古代人民杰出的艺术才能和生活智慧。这些资料构成了一座中华民族服饰文化和装饰艺术的博物馆,为艺术设计和理论研究工作者提供了取之不尽、用之不竭的学习研究资源。

二、敦煌服饰文化的学习传承和设计创新

1978年,笔者作为改革开放后首批学生进入中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)染织设计专业学习,当时的班主任是常沙娜老师(图6)。她是被誉为“敦煌守护神”的敦煌研究院第一任院长常书鸿之女,少年时曾跟随父母在敦煌莫高窟学习临摹壁画艺术。大学期间,常沙娜老师请来常书鸿先生为我们做过两次学术讲座。听着常书鸿先生用特有的杭州口音讲述敦煌石窟艺术,特别是敦煌图案在建筑、服饰等各个方面的丰富体现,引起了笔者对敦煌艺术的兴趣,也奠定了对敦煌历代服饰艺术的初步印象。更加幸运的是,在我们上大二时,常沙娜老师为我们讲授《敦煌服饰图案》课程,那年的暑假又带领我们去敦煌莫高窟实地考察。我们这些学习染织专业的学生,在石窟中亲眼看到了千百年遗留下来的璀璨壁画和彩塑,那些鲜活生动的人物形象、多姿多彩的服饰造型、华丽精致的面料体现……让我们如同置身于时间的万花筒中,真切领略到了蕴藏在线条和色彩中的敦煌服饰文化的无穷魅力。

图6:中央工艺美术学院1977级染织设计系学生合影(前排左三:常沙娜;前排右三:刘元风)

除了赴敦煌石窟实地领略敦煌艺术的机缘,另外一段工作经历也促成了笔者对敦煌服饰文化的认知和热情。1980年,常沙娜老师整理了三百余幅的《敦煌历代服饰图案》画稿准备出版。这批画稿是上世纪50年代,由常沙娜老师、李绵璐老师、黄能馥老师赴敦煌莫高窟考察整理绘制而成的,十分宝贵,但由于各种原因,直到上世纪80年代初才有机会出版(图7)。为了更好地展现敦煌历代服饰图案的全貌,常沙娜老师要求笔者找出画稿所对应的壁画或彩塑,整理绘制成人物线稿图,并在图上标识出图案的装饰部位,令读者能够一目了然。于是,笔者花费了近三个月时间,潜心研究、整理、绘制这批人物线稿图,最后用针管笔细细勾勒成定稿(图8)。这部书最终在1986年由香港万里书店有限公司和轻工业出版社正式出版,后来在2001年和2018年又分别由中国轻工业出版社和清华大学出版社再版,至今畅销不衰,在国内外服饰历史研究、装饰设计、服装设计、影视剧舞台美术等领域发挥了极为重要的作用。囿于学养不够和时间仓促,现在看来笔者当时绘制的这批人物线稿图,在局部造型和服饰穿插等方面还有一些不尽完美的地方。但是这项工作给予笔者深入学习敦煌服饰文化一个难得的机会,让笔者进一步明确了学习和运用传统服饰文化的新途径,为后来在服装教育和设计工作中进行传承和创新的实践研究奠定了重要基础。

图7:《中国敦煌历代服饰图案》封面(中国轻工业出版社,2001)

图8:敦煌莫高窟盛唐第45窟彩塑菩萨裙饰图案及装饰部位示意图

为适应社会发展需求,1980年中央工艺美术学院染织设计系开设了服装设计专业。笔者于1982年毕业后留校任教,随之1984年成立服装设计系,根据学校安排和个人意愿,我来到该系担任授课教师。一方面,笔者在授课中向学生积极介绍敦煌服饰艺术的历史渊源和风格特征,传播和发扬优秀的中华服饰文化;另一方面,通过设计实践不断磨炼和提升个人的专业素养,对敦煌服饰文化的认知也不断加深。1992年在香港时装文化节上,笔者的主题性时装作品“敦煌系列”“陶瓷系列”“剪纸系列”等参展;1996年在“敦煌山庄”设计项目中,笔者参与设计的工作服方案得到采纳;在2001年清华大学九十周年校庆“艺术与科学”国际研讨会“时尚·交融”服装展演中,笔者运用敦煌元素设计的系列服装受到国内外嘉宾的好评……2002年,笔者调入北京服装学院工作,在新的工作岗位利用和发挥科研平台及时尚传播的影响力,于2013年与敦煌研究院合作举办了“垂衣裳——敦煌服饰艺术展”,通过展览、服饰秀、论坛等一系列学术活动,集中展示了跨越千年的敦煌服饰艺术精华,让优秀传统文化走进高校、走进现代、走进生活,迸发出强盛的生命力,得到社会相关领域的高度认可(图9)。

图9:敦煌服饰暨中国古代服饰文化学术论坛,2013年10月

2017年,敦煌服饰文化的发展迎来新的契机。12月7日,受文化部邀请,作为中英高级别人文交流机制第五次会议的重要内容之一,北京服装学院与敦煌研究院、英国王储传统艺术学院、敦煌文化弘扬基金会共同签署了“敦煌服饰文化研究暨创新设计中心”(下文简称“中心”)战略合作框架协议,国务院副总理刘延东和英国卫生大臣亨特共同见证了协议签字仪式(图10)。2018年6月6日和2020年1月6日,“中心”的挂牌仪式分别在北京服装学院和敦煌研究院正式举行(图11、图12)。

图10:“敦煌服饰文化研究暨创新设计中心”战略合作框架协议签署,2017年12月

图11:“敦煌服饰文化研究暨创新设计中心”挂牌仪式,北京服装学院,2018年6月

图12:“敦煌服饰文化研究暨创新设计中心”挂牌仪式,敦煌研究院,2020年1月

“中心”成立的主旨是综合四方在敦煌文化艺术研究教育、文化传承、创新设计、社会传播、大众推广、国际合作与交流等方面的优势,汇集敦煌与丝绸之路文化研究、服饰文化研究、艺术设计、传统技艺、传播推广等各方面的人才与资源,深入开展敦煌服饰文化研究、当代创新设计和研发、研究和创新设计成果推广,搭建敦煌服饰文化艺术保护研究、文化传承、创新设计、人才培养与交流、社会传播、产业转化等国际化学术平台。自中心成立以来,中心研究团队成员在理论研究、人才培养、文化推广等方面取得了一系列成果,包括承担2019国家艺术基金“敦煌服饰创新设计人才培养”项目、2019国家社科基金艺术学项目“敦煌历代服饰文化研究”、第三届和第四届丝绸之路(敦煌)国际文博会“绝色敦煌之夜”展演项目(图13、图14、图15),以及举办敦煌服饰文化论坛和系列学术讲座等。

图13:第三届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会“绝色敦煌之夜”时装作品展演,2018年9月

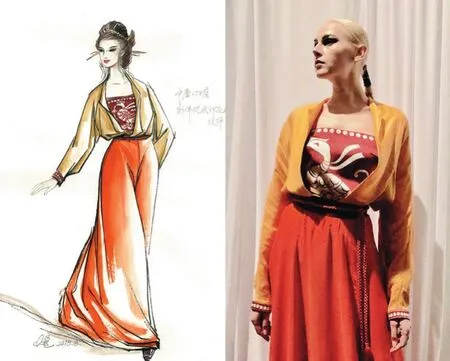

图14:敦煌意象系列服装设计作品,设计师:刘元风

图15:敦煌意象系列服装设计作品,设计师:刘元风

三、《敦煌服饰文化图典》的研究工作

从2018年开始,“中心”开始筹备出版《敦煌服饰文化图典》(下文简称“图典”)丛书。“图典”采取图文并茂的形式,依据敦煌石窟所辖十个历史时期以及对应的服饰内容进行体例划分,将分为十六国及北朝卷、隋代卷、初唐卷、盛唐卷、中晚唐卷、五代至元代卷,陆续出版。“图典”不仅涵盖了敦煌石窟营造历时千年的伟大历程,着重展现了敦煌历代服饰文化的面貌,而且根据敦煌石窟建造的时代特点和发展规律,突出唐代等石窟数量较多、图像资料较为丰富的时期的服饰面貌,重点呈现最具代表性的时代和洞窟中的珍贵资料,凸显敦煌服饰文化的独特价值。

在服饰造型形象的选取方面,“图典”聚焦敦煌历代壁画(尊像画、故事画、经变画、史迹画、供养人像等)和彩塑中的典型服饰造型形象,包括佛国世界中的佛陀、菩萨、弟子、天王、飞天、伎乐人等,以及世俗世界中的国王、王后、贵族、平民、侍从等,对其反映的服饰造型、图案、色彩和文化内涵进行图像绘制和理论阐述。由于壁画和彩塑的时代特征鲜明,造像风格各异,所以书中对历代人物身份的侧重也不同。例如敦煌早中期石窟中服饰绘制着墨较多的是佛陀、菩萨、弟子等人物形象,而晚唐之后石窟壁画中出现了大量供养人像,其服饰大多具有历史真实来源且描绘精致,民族风格突出,因此将作为相应卷宗的主体内容进行表现。

“图典”每一单元的图版部分包括由敦煌研究院提供的敦煌壁画或彩塑原版高清图片,以及根据此图像整理绘制的人物服饰效果图和重点图案细节图。有的极具时代特色的服饰资料还绘出相应的服装结构图,并展示整体服饰艺术再现的过程和效果,可以更加直观生动地展示敦煌服饰文化的活化状态。文字部分为关于此图像的理论研究,主要从敦煌石窟的历史背景、服饰特征、绘画风格等三个方面进行分析,而且对照同时期的文献资料和绘画、雕塑、服饰纺织品等图像和实物资料进行类比研究和严谨考证,做到言之有据、言之有物。

团队的研究方法是以敦煌石窟实地考察为基础,结合文献资料查证,以珍贵的一手资料和艺术感受为前提的艺术实践型研究。书中图版所占分量很大,而且图片的绘制风格和最终效果也是影响图书品质的第一要素。所以在成书过程中,团队对图版的绘制风格曾做过反复论证和考量。因为这些图版的绘制不同于对敦煌壁画现状的复制,也不同于对敦煌壁画原状的复原,而是在忠于敦煌壁画造型、色彩和构图的基础上,运用服装语言和图案学的组织构成原理,同时加入了绘制者对图像新的理解和诠释,并将残缺部分进行合理补充,将褪色部分进行科学完善,最终再现并赋予敦煌服饰文化以新的面貌(图16、图17、图18)。

图17: 敦煌莫高窟初唐第220窟主室北壁伎乐人服饰,绘制:刘元风

图18: 敦煌莫高窟盛唐第217窟主室西壁大势至菩萨服饰,绘制:刘元风

在“图典”编纂过程中,团队成员深切感受到敦煌石窟艺术创造者的高超智慧和敦煌服饰文化的博大精深,深刻认识到这项研究工作不能一蹴而就,而是需要时间的积累和沉淀。事实证明,只有经过长时间的反复学习和揣摩,有了亲身体验和历练,才会有新的发现和启示,才能吸收和利用好这座人类艺术的宝库。

四、敦煌服饰文化的研究意义和发展方向

1900年敦煌藏经洞被发现,数量众多、价值连城的石室宝藏震惊世界。自1944年敦煌研究院成立以来,经过几代学人的努力,敦煌学已经取得了丰厚的研究成果,发展为名副其实的国际性显学。但就目前敦煌学的研究现状来看,多集中于历史学、考古学、世界史、民族学、语言学、艺术学等学科,关于敦煌服饰领域的专门研究还较为稀缺。因此,针对目前敦煌学研究中的薄弱环节,专门对敦煌历代服饰文化进行梳理和研究,无疑是对敦煌学研究的重要完善。此外,从中国古代服装史研究的角度来看,中国历代舆服志所载多为中原王朝官服和礼服制度,对于多朝代、民族、宗教背景下的丝绸之路沿线所反映的服饰历史和文化内涵的研究还有所欠缺,关于历代各民族世俗百姓服饰文化的研究还比较匮乏。因此,敦煌服饰文化研究也是中国古代服饰文化研究领域中不可或缺的重要组成部分。

不同时代的学者和设计师对敦煌艺术的理解和感悟是有所不同的,当代学者和设计师对敦煌艺术的认知理应加入新时代的文化理念和艺术思潮以及社会风尚。除了对敦煌服饰文化进行潜心学习、研究和传承,在新时代背景下,社会经济的不断发展、民众对传统文化的喜爱和需求无疑会对服装历史研究学者和设计师们不断提出新的课题。如何使研究成果在当代社会、大众审美需求中发挥应有的价值,如何使得古老的敦煌服饰艺术重归现代设计和大众生活,谱写出更加有活力的未来呢?根据前辈学者的研究和体验可以知道,运用现代设计的眼光和手法,汲取敦煌服饰艺术的深厚滋养,赋予装饰元素以时代感和创新性,古为今用,能够在现代设计舞台上充分展现敦煌的文化创新和时代魅力,有效推动传统文化的弘扬。敦煌艺术既是古典文化的,更是现代时尚的。通过我们的努力,希望敦煌服饰文化能够被更多的艺术家、设计师、敦煌艺术的爱好者了解、喜爱和运用,引发更多关于传统文化与现代设计相结合的思考,使敦煌艺术焕发出新时代的生机与活力。