变形宽银幕镜头特性研究

2021-11-13陈立硕

陈立硕

(八一电影制片厂,北京 100161)

1 引言

变形宽银幕镜头自发明至今已经有了近百年的历史,作为曾经胶片时代风靡一时的特殊成像镜头,在近些年的多部影片中再次被使用,其独特的成像特点与更广的水平视野成为很多摄影与导演的选择。在短片《林月珍女士》中,我担任了摄影一职,选择了使用变形宽银幕镜头进行拍摄,在实际拍摄过程中总结了变形宽银幕镜头的优缺点与注意事项。

2 变形宽银幕镜头产生与发展历史

2.1 变形宽银幕镜头的定义

变形宽银幕镜头是指在基本成像镜头上附加变形系统来改变成像形状的特殊镜头。在拍摄过程中,画面通过变形宽银幕镜头挤压记录在感光元件上,放映时通过反变形宽银幕镜头放映,还原被挤压的画面,数字时代可通过后期的图像展开实现图像的还原。

2.2 变形宽银幕镜头的发展历史

最早的变形系统由法国人亨利·克雷蒂安(Henri Chrétien)在第一次世界大战期间发明,最早应用于为坦克提供足够的视野观察。1927年,克雷蒂安为自己的变形镜头申请了专利,命名为Hypergonar,其内部由两组母线平行的柱面透镜系统组成,该系统利用柱面透镜在子午方向与弧矢方向上不同放大率的原理,将变形系统放置在镜头前,记录下了横向压缩的画面。同年,短片电影《Construire un Feu》采用Hypergonar镜头拍摄,成为世界上第一部使用光学变形技术拍摄的宽银幕影片。但该技术在后来的几十年里并没有得到特别多的关注。

直到20世纪50年代,电视的出现与发展对电影行业冲击巨大,人们不需要去电影院也可以观看到活动影像,电影制片者开始发掘电影相较电视所独具的特点,于是在1952年推出了Cinerama宽银幕放映,视觉效果震撼,让电影市场迎来了宽银幕时代。各大电影厂家纷纷推出自己的宽银幕放映模式。Cinerama存在众多问题,例如图像边缘融合不清晰的问题,以及摄影机和放映机同步问题,并且需要三台放映机,庞大的框架,四倍的胶片和三台摄影机。为了创造一种全新的宽银幕电影拍摄方法,同时解决价格和可操作性等问题,克雷蒂安的Hypergonar技术得到了二十世纪福克斯的关注。1952年二十世纪福克斯购买了克雷蒂安的Hypergonar技术的版权以创建其CinemaScope宽银幕技术,变形宽银幕镜头才被再次用于电影摄影。1953年首映的《圣袍千秋》,成为了第一部使用变形宽银幕镜头拍摄的故事片,随后的几十年里使CinemaScope宽银幕技术拍摄制作成为了众多电影的首选。

进入数字时代后,数字摄影机的崛起让胶片的黄金时代一去不复返,传统的电影行业受到了冲击,绝大多数的数字摄影机制造商制造的摄影机感光元件的比例都为16∶9,这使得在当时如果想采用数字摄影机来制作宽银幕电影就需要选择使用遮幅或使用1.33放大倍率的变形镜头,由于1.33放大倍率的镜头造价高、镜头数量少,因此绝大多数电影制作者,都选择了遮幅的方式制作宽银幕电影,但是遮幅就意味着有效像素的损失,这导致使用变形宽银幕镜头制作的电影数量逐渐下降。

2011 年ARRI发布了Alexa Studio摄影机,4∶3 Super 35尺寸的感光元件让数字电影摄影机可以选用传统的变形宽银幕镜头进行拍摄。随后在2012年ARRI推出了Master Anamorphic系列镜头,其他的镜头厂商也纷纷推出了自己品牌的变形宽银幕镜头,使用变形宽银幕镜头拍摄电影变得便利,再次在全球掀起变形宽银幕镜头的热潮。如今随着时代的发展,变形宽银幕镜头依靠其独特的视觉效果,在数字摄影时代依旧备受导演和摄影师的青睐。

3 变形宽银幕镜头的成像原理

3.1 基本原理

变形宽银幕镜头的基本光学原理与变焦距镜头相似,是在基本成像镜头的基础上附加变形系统。变形系统和变焦距镜头使用的变倍系统的区别在于变倍系统是各项均匀的改变倍率,变形系统则是在水平方向以固定的倍率变倍,而在其垂直方向上,通过系统的光线倍率不改变,从而实现宽银幕效果。在变形系统内部来说,使得整个系统在垂直和水平方向上以不同放大率成像的结构有柱面结构和棱镜结构两种。

3.2 常见的变形系统结构

3.2.1柱面透镜式CinemaScope

柱面透镜式即克雷蒂安发明的Hypergonar结构,被二十世纪福克斯收购后,由博士伦公司制作改名为CinemaScope,其内部基本光学原理是利用一组柱面透镜结构特性来实现变形效果。

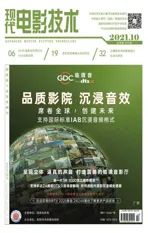

例如图1是一个柱面透镜,其中一个面是平面,一个面是柱面。在其水平截面里的母线是一段圆弧,而在垂直截面里的母线是一条直线,利用柱面透镜的这一特性将两片柱面透镜组成了图2中的变形系统。当我们将变形系统按照垂直和水平两个截面剖开,可以看到光路在垂直和水平两个截面上的成像关系,图3描绘了水平截面内的成像关系,光线经过变形系统时,受到了水平方向上的压缩变形,在水平方向的成像上受到了挤压。图4给出了垂直截面内的成像关系,光线经过变形系统时,在垂直界面内变形镜组对图像没有任何变形作用。因此由柱面透镜组成的变形系统实现了对图像变形的效果。

图1 柱面透镜结构示意图

图2 柱面透镜变形系统

图3 柱面透镜变形系统水平截面

图4 柱面透镜变形系统垂直截面

柱面透镜式的变形系统虽然拥有着各种的问题,例如远近放大倍率不同、最近对焦距离远等,但CinemaScope在50年代的美国着实刮起了一阵变形宽银幕风,以至于现在仍有导演和摄影追求CinemaScope带来的特殊视觉效果,由于柱面透镜式的体积优势,数字时代制造的Anamorphic镜头延续了柱面透镜的结构。

3.2.2楔形棱镜式Ultra Panavision

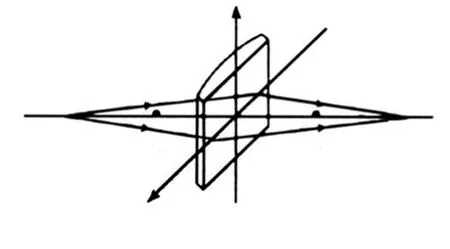

楔形棱镜式即为1954年Panavision公司研制的变形宽银幕镜头,通过双片楔形棱镜实现1.33倍的变形效果,为MGM 的65mm 摄影机提供了2.76∶1的特殊格式。

图5 1954年Panavision的专利申请图①

由于楔形棱镜两面的倾角比较小,它能够使得光路向较厚的一边偏折,当两片楔形棱镜按照一定角度组合起来时便能实现变形的效果,光线通过变形系统时水平方向上被压缩,而在垂直截面上光线经过楔形棱镜,由于垂直截面上楔形棱镜无任何倾角,光线经过楔形棱镜时不会发生垂直方向上的变形,因此一对楔形棱镜组成的变形系统,实现了单一方向上的压缩,达到了变形宽银幕镜头的效果。

楔形棱镜相对于柱面透镜式最大的优点在于其远近放大倍率接近一致,避免了近距离拍摄演员面部时产生的夸张肿大,从而使得在很长的一段时间里Panavision公司制造的APO Panater镜头相对于二十世纪福克斯制造的CinemaScope镜头更受市场喜爱,成为了该时期拍摄宽银幕电影时的首选,楔形棱镜式镜头成为了市场主流。但由于楔形棱镜式镜头的体型庞大笨重,进入数字时代以后,各大镜头制造厂商从便携性的角度出发,设计的一体式变形宽银幕镜头基本上都采用了柱面透镜式的变形系统,楔形棱镜式镜头便慢慢在数字时代退出了舞台。现今仍有部分导演追求2.76∶1的特殊比例,选用APO Panater镜头进行拍摄,见图6。

图6 电影 《八恶人》使用APO Panater镜头拍摄

4 变形宽银幕镜头的成像特性及原理

4.1 视场角特性

变形宽银幕镜头最直观的成像特点在于变形系统带来的在水平画面上的图像变形效果。同焦段的变形镜头与非变形镜头在水平视场角大小上是完全不同的,变形镜头在横向的视场上比同焦段的非变形镜头要宽。为了达到相同的视场角,变形镜头与非变形镜头焦距之间的换算公式为:

变形镜头焦距f

由式 (1)我们可以得知,以ARRI ALEXA SXT 摄影机为例,其OPENGATE模式靶面画幅比约为1.55∶1,当选用Panavision 50mm 变形镜头时,根据公式得出相同视场角的非变形镜头焦距约为32mm。如图7 所示,27mm 非变形镜头作为对照,在摄影机机位不变的条件下获得了与使用50mm 变形镜头极为接近的构图。我们可以发现变形镜头相对于非变形镜头拥有更广视场角的同时,更长的焦距能够更好地将主体和背景分离,立体感更好,让主体人脸看起来更自然。

图7 50mm 2倍变形镜头 (左)与27mm 非变形镜头 (右)拍摄画面对比②

4.2 景深特性

由于变形宽银幕镜头在相对于非变形镜头同焦段时拥有更宽的水平视场角,因此相同水平视场角的情况下,变形镜头拥有更长的焦距。以图8为例,我们可以看出,75mm 变形镜头相对于50mm 非变形镜头背景虚化更明显,在相同构图与光孔情况下,得到的景深更浅,这是因为焦距变长的原因,导致变形镜头可以在获得更广视场角的同时拥有更浅的景深,人物主体能够从背景中脱离,从而规避掉杂乱的背景,让观看者更多的注意力停留在主体上。

图8 75mm 2倍变形镜头 (左)与50mm 非变形镜头 (右)拍摄画面对比③

4.3 焦外成像特性

变形宽银幕镜头的变形系统由于其内部光学构造的缺陷导致其远近变形倍率不能维持统一,后来经过镜头制造工艺水平的提升基本做到了焦平面内远近放大倍率一致,但焦外的成像部分压缩倍率还是大于2,以至于记录在感光元件上还原时无法得到正常的光斑,如图9所示,变形宽银幕镜头的焦外光斑呈椭圆形。正是因为这一光学结构缺陷让变形宽银幕镜头的焦外呈现特殊的效果,使得背景难以辨识,更突出主体。不同镜头厂商生产的变形宽银幕镜头焦外成像的形状略有差异,这与其镜头内部的光学结构有关,如Kowa生产的变形宽银幕镜头,焦外成像形状为接近长方形的光斑。

图9 50mm 2倍变形镜头 (左)与27mm 非变形镜头 (右)拍摄画面对比②

4.4 眩光

使用变形宽银幕镜头拍摄时,当画面中出现强直射点光源时,会出现水平方向上拉伸的眩光,如图10所示,这是因为变形宽银幕镜头内部的柱面透镜压缩导致的。变形宽银幕镜头内部特殊的柱面透镜结构使得强光源在进入镜头以后集中在水平方向上产生了明显的眩光,眩光呈现蓝色的原因主要是因为镀膜造成的。变形宽银幕镜头带来的水平方向的眩光,虽然是其镜头自身光学缺陷的一种表现,但由于其呈现出独特的视觉效果,使其成为许多导演和摄影特意的追求。

图10 Panvision镜头测试片截图④

5 变形宽银幕镜头的常见问题

5.1 放大倍率不均匀

我们熟知的变形宽银幕镜头的放大倍率有1.3倍、1.8倍、2倍,然而无论多大放大倍率的镜头通常都会存在远近放大倍率不一致的问题。

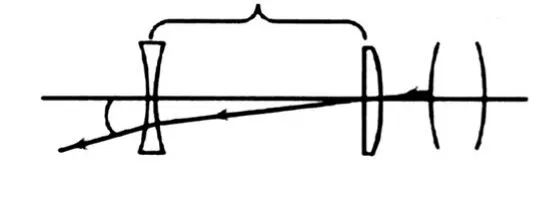

早期的变形宽银幕镜头由于制作工艺问题无法控制镜头均匀放大,会在拍摄时导致距离镜头远的景物挤压倍率大,距离镜头近的景物挤压倍率小,在放映还原时就会导致近距离的景物受到过度拉伸,例如人脸肿大,而远距离的景物则会拉伸不足,例如焦外呈现的椭圆形光斑。为了避免这一情况,在使用变形宽银幕镜头拍摄过程中应该避免近距离拍摄物体。随着光学制造的进步,一些镜头厂商生产的变形宽银幕镜头逐渐修正了这一缺陷,以蔡司公司制造的Master Anamorphic镜头为例,从图11中我们可以看出画面中心与边缘无明显畸变,没有产生放大倍率不均匀的问题,人脸也没有产生肿胀的现象。

图11 Master Anamorphic镜头测试片段截图⑤

5.2 最大光孔不足

变形宽银幕镜头相当于球面镜头之后附加变形系统得到的,变形系统接收的光线经由球面镜头,变形系统在垂直方向上倍率扩大,光线因分布面积扩大而减弱。从相对孔径关系考虑,附加变形系统以后,垂直方向焦距比原来增加一倍,水平方向焦距没有变化,因此焦距的增长导致相对孔径的减小,理论上来说光线分布面积扩大了一倍,相当于减少了一级光圈,实际上柱面变形系统的光学结构,在设计上必须消除多种像差,必须由三至四片以上的柱面透镜组成,光学材料对光线的吸收及镜片表面对光线的反射,导致光线通过变形系统不可避免地有一定量的损失,两种情况加起来导致变形宽银幕镜头的最大光孔的不足。以Cooke 2倍变形宽银幕镜头基本组为例,其最大光孔均为T2.3,而同级别的Cooke S5/i球面镜头最大光孔则为T1.4。由于变形宽银幕镜头本身景深较浅的特点,最大光孔不足的问题对于景深的效果影响较小,但在实际拍摄过程中为了弥补这一缺点,灯光部分的预算会提升,需要更大规格的灯具进行照明。

5.3 最近对焦距离太远

由于变形宽银幕镜头内部变形系统的特殊结构导致其最近对焦距离相较于非变形镜头较远,以表1、表2 为例,分别为Cooke Anamorphic/i 2 倍变形镜头与Cooke S4/i镜头的最近对焦距离,可以看出Cooke Anamorphic/i 2 倍 变 形 镜 头 在25mm 至50mm 焦段中,最近对焦距离皆为840mm,而通焦段的Cooke S4/i镜头的最近对焦距离最小可以达到60mm,最大为323mm。最近对焦距离的限制导致变形宽银幕镜头在近距离拍摄时无法合焦,因而无法拍摄近距离较紧景别的画面。

表1 Cooke Anamorphic/i 2倍变形镜头最近对焦距离表

表2 Cooke S4/i镜头最近对焦距离表

6 短片 《林月珍女士》 中Cooke变形镜头的应用

6.1 创作动机

短片《林月珍女士》讲述了一名小有名气的反串脱口秀演员林月珍,他靠男扮女装的噱头成为舞台上的小丑。一日,阔别七年的哥哥林光耀带来母故的消息,让他决定回到那个七年前将他赶出门的家中,面对家人的不接受不理解产生的一系列故事。

全片主要场景涉及舞台、化妆间、洗手间等,在前期和导演沟通过程中,画面风格上我们参考了较多色彩浓重的影片,例如 《德州巴黎》 《爱乐之城》这类的胶片电影。在影片 《爱乐之城》中我们受到了较大的启发,我们发现变形宽银幕镜头可以很好展现狭小场景的空间感,相对于非变形镜头可以获得更宽的视角与更浅的景深,这一点对于我们拍摄化妆间与洗手间部分场景很有帮助。影片 《爱乐之城》中的夜景部分是我们比较喜欢的风格,使用变形宽银幕镜头拍摄的夜景带来的视野上的宽广以及特殊的焦外光斑都是适用于 《林月珍女士》中的夜景场景以及舞台场景。因此从上述两个角度出发,我们和导演最终确定了选择变形宽银幕镜头拍摄。

6.2 镜头选择

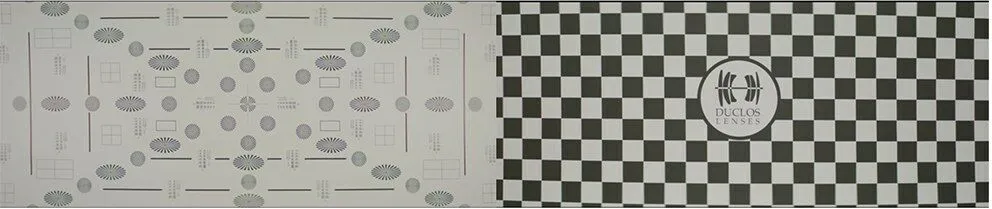

在确定了使用变形宽银幕镜头拍摄以后,我们最早从预算角度出发考虑的镜头是Atlas Orion 2倍变形宽银幕镜头,在前期测试过程中我们发现,使用Atlas Orion镜头拍摄出的画面解析力不够、远近放大倍率不均匀以及眩光产生的画面光线杂乱,从图12中可以看出,镜头边缘解析力不足并且畸变严重,在和导演的沟通下认为画面过度的变形与杂乱是不适用于我们这部影片的,因此我们放弃了这组镜头。

图12 Atlas Orion Anamorphic 65mm T2.0 at T4

图13 ARRI Zeiss Master Anamorphic 75mm T1.9 at T4

后来我们同时拿到了ARRI Zeiss Master Anamorphic镜头与Cooke Anamorphic/i镜头进行两组镜头测试,在实际测试中我们发现这两组变形宽银幕镜头差异还是比较大的,以Master Anamorphic镜头为例,画面干净整洁,焦外柔和,没有传统变形宽银幕镜头带来的呼吸感与畸变,镜头边缘成像清晰锐利,焦外光斑呈现出不明显的椭圆形,画面直观感受接近Master Prime镜头拍摄的画面。

Cooke Anamorphic/i镜头拥有出色的成像质量的同时保留了变形宽银幕镜头所独有的视觉效果,例如特殊的呼吸感、边缘不够锐利的成像以及库克镜头独有的边缘呈现绿色的像差,成像没有Master Anamorphic镜头锐利柔和,但相比之下更有风格与特点。

图14 Cooke Anamorphic/i 75mm T2.3 at T4

Master Anamorphic镜头作为Zeiss公司重新设计的变形宽银幕镜头,成像质量优良,画面锐利细腻但失去了传统变形宽银幕镜头原本的成像特性,Cooke Anamorphic/i镜头延续了Cooke公司手工打磨制作镜头的制作工艺,获得较高成像质量的同时保留了传统变形宽银幕镜头特性。在和美术部门沟通后认为Cooke Anamorphic/i镜头所带来的Cooke Look风格和全片基调相契合,因此我们最终选用了Cooke Anamorphic/i镜头进行拍摄。

6.3 场景案例

6.3.1化妆间场景

图15 化妆间场景气氛图与结构

化妆间部分场景在全片中占到较大的比重,也是主角林月珍由台上到台下情绪变化较大的场所,这个部分除了林月珍个人戏外还有和林月珍的哥哥之间的双人戏。化妆间的场景设计为半地下室的结构,参考《寄生上流》中男主家人居住的半地下室。整个场景搭建比较充实,呈现为一个狭长的长方形,内部衣物道具较多,化妆间作为主角林月珍内心戏抒发的重要场景,拥挤破旧狭小。

化妆间戏份主要是情绪戏,在镜头设计上以中近景配合轨道运动为主。之前对于变形宽银幕镜头的认知一直都停留在适合于拍摄宏大场面、远景居多的影片,但在实际拍摄过程中发现变形宽银幕镜头在狭小空间表现很好,以图16为例,我们可以看出画面在保持较全景别的同时,近处的前景也被虚化掉,位于后景的主体不会受到影响,整个画面纵深感较强,可以很好展现化妆间的空间感,不用担心由于空间大小造成较全景难以拍摄和景深较深的问题,即使是像景别变化大的一镜到底镜头也可以在狭小空间内完成。

图16 影片 《林月珍女士》截图

在近景拍摄上,化妆间大部分都是拍摄镜中主角的镜头,Cooke变形宽银幕镜头由于开大光孔,镜头边缘锐度下降的原因导致镜头景深极浅,在近景拍摄上会呈现模糊不清的画面。以图17为例,我们可以看出主角脸部除了眼部在焦点内其余脸部都在焦外,后景与前景部分也都被虚化掉,同时变形宽银幕镜头在近景拍摄中,相较于长焦的球面镜头拍摄的画面,人面部的立体感呈现得更好。

图17 影片 《林月珍女士》截图

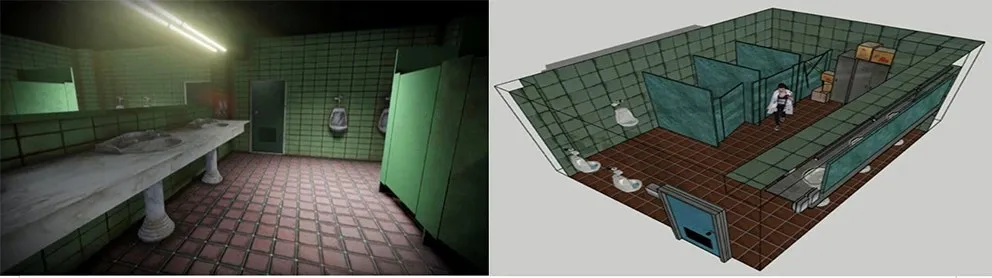

6.3.2洗手间场景

洗手间场景棚内搭景拍摄,这部分的戏份主要是林月珍与哥哥林光耀时隔七年第一次见面的场景,人物关系上来说,两人比较僵持,在场景搭建上,我们在和美术的沟通下做成了一个破旧的公共男卫生间的场景,场景的主光源都来自于镜前的灯管,整体呈现出比较压抑的感觉。

图18 洗手间场景气氛图与结构图

图19 影片 《林月珍女士》截图

这场戏我们在前期构想上,希望有一些景别较紧、情绪比较重的镜头来突出二人之间紧张的对峙关系,但是在实际拍摄过程中我们发现由于变形宽银幕镜头最近对焦距离的限制,无论使用哪种焦段的镜头拍摄,镜头距离主角最近的距离也只能达到84cm,无法获得比较紧的特写镜头,导致画面在情绪上渲染不足,始终是中近景的镜头在视觉上也会产生疲劳,这个问题实际上是在后期剪辑过程中发现的,现场拍摄时因为没有从整个戏份的角度去考虑导致忽略了这个问题。如果现场能够多考虑一下这个问题,从分镜的角度出发去调整原定的分镜计划,改用较为客观的镜头风格可能会更适合使用变形宽银幕镜头来拍摄。

6.3.3祠堂场景

祠堂部分是在广东揭阳揭西县林家祠堂实景拍摄,该祠堂是明朝修建后经翻修,内部结构装饰等有相当高的文物价值,因此我们在美术置景和室内灯光布置上十分受限。祠堂部分作为夜戏,在整个场景的布光上,我们没有办法在祠堂的屋内梁上布置多个光源,同时整个祠堂院子的面积不算小,由于祠堂位于村子里,电箱设施老旧,电箱无法支持大功率灯具对整个祠堂的月光部分光线进行人工模拟,因此室内只能依托于烛火与道具灯进行照明。

我们使用的Cooke变形宽银幕镜头最大光孔只能达到T2.3,又因为该镜头光孔全开时会导致画面边缘锐度降低,画面会变得模糊不清,因而我们将镜头的光孔定在了T2.8,结合现场的实际光线条件,在拍摄全景镜头时整体照度稍有不足,暗部的细节不能得以很好地记录,在实际拍摄过程中只能避免一些景别较全的镜头。

图20 影片 《林月珍女士》截图

6.4 小结

在此次拍摄过程中,变形宽银幕镜头给笔者在摄影创作上提供了很多新的思路,利用其更广的视野在狭小场景里拍摄也可以获得更好的空间感,这对镜头叙事起到了很大的帮助;更广视野的同时拥有更浅的景深,使得画面层次变得丰富,近景拍摄演员面部获得更好的立体感,这些都是变形宽银幕镜头在实际创作过程中带给我的惊喜。但变形宽银幕镜头也拥有众多缺陷,例如无法拍摄特写镜头以及最大光孔的损失,也都在现场拍摄过程中给我们造成了难题,在日后选用变形宽银幕镜头拍摄时会在前期分镜头设计上避免通过特写镜头叙事的方式,同时为了弥补最大光孔不足的问题,在灯光上要准备好照度的提升。变形宽银幕镜头的缺陷固然存在,但如何运用好变形宽银幕镜头,使之更高效地服务于画面,才应该是每个摄影师应该考虑的问题。

7 结语

变形宽银幕镜头由于其内部特殊的变形结构,实现镜头水平视野放大的同时也带来了许多区别于非变形镜头的特殊成像效果,借助变形宽银幕镜头我们可以获得不一样的画面。同时变形宽银幕镜头也存在很多的光学缺陷,在影片 《林月珍女士》实际拍摄过程中,我们总结了一些在使用变形宽银幕镜头进行拍摄时所需要注意的事项,例如:避免特写镜头、注意夜景戏份拍摄时的灯光照度等。随着各大镜头厂商不断调整与改进变形宽银幕镜头,这些缺陷都会被改善,在未来希望我们可以使用到更完美的变形宽银幕镜头,从而更好地为影片创作服务。❖

注释

①图片来源:Anamorphosing system,Walter W。

②图片来源:Panavision公司拍摄的镜头测试片截图https∶//vimeo.com/167050591。

③图片来源:Panavision公司拍摄的镜头测试片截图https∶//vimeo.com/167050590。

④图片来源:Panavision 公司拍摄的镜头测试截图https∶//vimeo.com/167045648。

⑤图片来源:Arri公司拍摄的镜头测试片截图THE RIDE。