“存在”焦虑:现代女性性别认同的多重逻辑*——基于CGSS 2015的数据分析

2021-11-12于兰华

□ 于兰华 陈 瑶

内容提要 性别认同作为一种性别价值判断,决定着主体日常生活的行动轨迹与自觉程度。 研究表明,现代女性性别认同以性别分工、婚恋倾向、性别能力为主要指向,呈现出由工作差异到婚恋角色再到行为期待的性别认知递进态势。 对CGSS 2015 的数据分析发现,受地域、婚姻状况、教育程度、政治面貌等因素影响,近半数现代女性性别认同较低,“存在”焦虑明显,而女性自身能力不自信是深层次原因。 需要通过强化教育、改善环境、增强责任感使命感等方式提升女性生活状态,锻造其文化品质和平等价值观,从而实现解放人、发展人和维持社会秩序的目的。

一、问题提出

在我国现代社会,“妇女能顶半边天” 是既定社会事实。随着女性受教育水平的持续提升,职场上女性的就业选择更加多元,创业之路更加宽广。《中国妇女第十二次全国代表大会报告》 显示,我国有超过70%的妇女参与到经济社会建设中。 其中,医务工作者中女性达63%,教书育人岗位上女性超过55%,互联网领域创业者中女性占55%。此外,在政治参与领域女性影响力也不断提升,如:第十三届全国人民代表大会和政协第十三届全国委员会中全国女性人大代表和女性政协委员占比均达历史最高水平;在基层民主管理中,2018年,居民委员会成员中女性占比为50.4%。 但也不可否认,在这些光鲜数字背后,不论是女性求职①、还是职场资源分配②,性别不平等、性别歧视等现象依然明显。 在家庭中,女性承担了双重角色和压力,相比男性,她们更多感受到家庭对工作的干扰,而较多赋予的抚育责任和不对等家务分工甚至影响到女性劳动参与率和二胎生育率。可以说,女性作为当事人,对自身处境有更为敏锐的触感,她们也更有责任和义务为其发声。那么,现代女性对性别地位和角色是如何看待的,她们又是有着怎样的性别认同? 这一问题的回答将有助于我们更好认清性别关系,也可为问题解决提供些许思路。

二、文献综述和理论基础

现实中女性贡献率提高与不平等待遇的同时存在,也引起了学术界持续关注。 在2015年后以“女性” 为篇名的论文数每年都保持在6000 篇以上,其中与社会性别相关的论文主题集中在两个方面:

一是以传媒中的女性形象和女性意识来对比与现实情况的反差。比如在文学作品中,随着新文化运动和西方女权运动的交互作用,我国现代女性意识得以觉醒,并在大批出现的女性诗歌、小说等文学作品中体现出来③,但在从小说到影视的改编过程中,前者所有的女性立场和女性意识被消解或者抹煞,取而代之的是或隐或显的男性视角,以便符合现代社会以男权文化为主的大众审美心理④。 2009-2018 的10年间我国电影中所呈现出来的现代女性形象,要么是男性角色的同盟者、反抗者,要么是男性角色的陪衬者,女性形象的空壳化、符号化明显,且与现实生活中的女性偏差较大,这不仅限制了影视中现代女性形象的发展,也囧化了现代女性的现实处境⑤。另外,在新闻传媒报道⑥、语文教科书中也部分透露出性别歧视的内容⑦。

二是以不同领域的性别不平等、性别歧视来展示现代女性的现状。 从我国总体的社会分层状况分析,性别不平等不仅是普遍性的,而且是整体性的,不论是资源占有还是经济文化分层,男性都占据着优势地位⑧。 在教育领域,高等教育机会的性别不平等明显,并直接影响到女性的就业状况⑨;而在高等教育参与方面,女性的决策权和话语权也是处于绝对劣势且高层次女性比例的发展趋势变缓⑩。 在就业领域,一方面女性求职困难较为普遍,平等就业权的法律保障匮乏⑪,另一方面职业女性处境艰难,在职场权力方面女性占有比例较男性要低,且拥有权力发生的可能性也较低⑫,由此也导致了女性不能很好保障自身权益。

在对女性相关问题产生的原因分析中,学者们一致认为,这种社会事实存在的主因,主要是我国现有的社会文化与社会制度⑬、市场化⑭、国家政策⑮等诸多因素在起作用。 毋容置疑,在我国现阶段,不论是社会环境还是市场环境对女性处境都较为不公平。但不管外在环境如何强硬,我们都不能忽视或者抹杀女性尤其是现代女性自我意识觉醒或自我认知提升的意义。 自1919年始,女权主义在我国已传播影响了百年之久,现代女性教育普及、职场驰骋,她们自身对女性性别感知及行为导向也会对现有处境产生影响。 基于此,我们认为,外因通过内因起作用,在性别平等的实现道路上,女性的主体能动性必不可少。但现有研究来看,鲜有关于现代女性这一当事人的性别认同研究,比如她们是如何看待性别差异的? 她们自我角色认同和自我行为期待又如何?

性别认同作为自我认同的重要部分,是个人认同他或她自己所在性别群体的理想心理结构,并逐渐形成适合其性别的态度、情感及行为⑯,也就是说,性别认同是对自身性别“存在”的评估,是对性别价值的判断。性别认同高,意味对自我性别的“存在”充满自信,对其所拥有的价值充分肯定,从而有助于个体保持积极情绪体验和行为倾向,同时也是自尊和自信的来源;反之,性别认同低,则表现为对自身性别“存在”和价值的否定,导致其情感和行为自我贬低。 现代社会快速发展带来时空脱域和不连贯性,也使得女性性别认同处在时空变动的焦虑之中。 蒂利希认为这种精神性的焦虑即为“存在”的焦虑⑰,是对自身个体“存在”产生的质疑,而吉登斯更是把“存在”的焦虑与本体性安全缺失联系在一起⑱。

基于性别的个体与社会属性不同,女性性别认同主要涉及“性别分工”、“婚恋倾向”、“性别能力”等方面的内容。“性别分工”认同指向“生理-社会”层面,是指女性在男、女从事不同工种方面的认同意识与认同行为;“婚恋倾向”认同指向“女性选择”层面,是指女性对于社会中男、女在婚恋中不同角色的认同意识与认同行为;“性别能力”认同指向“人的价值”层面,是指个体女性对于男、女个体社会价值实现观念的认同意识与认同行为。一定社会中女性个体的性别认同,事实就是其对于“性别分工”、“婚恋倾向”、“性别能力”等方面认同的总和,体现了社会男、女性别的总体和谐程度。

综合而言,女性性别认同呈现出个体女性对于日常生活中性别差异事实的主观态度和行为。作为其日常生活的一部分,这些主观态度和行为会影响个体女性的生活质量和幸福感; 作为一种社会存在,这些态度和行为又会对社会秩序的稳定与和谐产生重要影响。同时,女性性别认同呈现出的多样性和分层性,又为如何消解社会中女性性别认同危机、促进其自我认同提升提供了切入口,为民生幸福和社会和谐提供新的“增长点”。为更进一步验证这一理论阐释,文章拟以CGSS 2015 数据为基础,通过对当下中国女性性别认同现状进行描述,来发现其存在问题与背后逻辑,这在为确证女性性别认同机理提供事实依据的同时,也能为相关部门的政策实施提供思路。

三、基于CGSS 2015 数据的实证分析

CGSS 是中国综合社会调查China General Social Survey 的英文缩写,其始于2003年,是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目,数据收集涉及社会、社区、家庭、个人等多个层次,目前已经成为研究中国社会最主要的数据来源。 结合现代女性性别认同的研究主旨,我们选取了问卷库中三个代表性的行为问题选项,以此考察女性在性别分工、婚恋倾向、性别能力三种行为倾向下的性别认同情况:

性别认同1:男人以工作为主,女人以家庭为主? (性别分工)

性别认同2:干的好不如嫁的好? (婚恋倾向)

性别认同3:男性能力天生比女性强? (性别能力)

在CGSS 2015 的数据库中,文章涉及到的女性样本量共5834 人,涵盖不同地域、年龄、婚姻状况、教育程度等多种领域,能全面、有效的反映现代女性性别认同现状。 考虑到不同变量的有效样本可能不同,所以即使是同一次的调查数据,变量之间的有效样本量也可能不一样。 因此我们将在具体分析中给出各自的有效样本。

表1 样本情况

(一)现代女性性别认同的现状分析

女性性别认同反映了女性对自身价值的认知。虽然2015年我国女性在经济参与和教育获取方面,这两个指标都位列世界第一⑲,但在对CGSS 2015年的数据分析中发现,我国现代女性的性别认同并不高。 如表2 所示,对性别认同1 持“完全同意”和“比较同意”的比例之和占到了64.1%,对性别认同2 持“完全同意”和“比较同意”的比例之和占到了58.2%,对性别认同3 持“完全同意”和“比较同意”的比例之和占到了49.7%。 前两个问题中“同意”的比例都超过了50%,而第三个问题近乎于50%,说明不管男性如何看待“男人以工作为主,女人以家庭为主”、“干的好不如嫁的好”、“男性能力天生比女性强”这三个问题,仅就女性自身而言,调查样本中竟有半数对此持赞成态度,这种倾向不得不值得我们深思。

表2 女性性别认同表 单位:%

为统计分析的简便性,文章将因变量回答问题选项中态度方向一致的“完全同意”和“比较同意”合并为“同意”,将“比较不同意”和“完全不同意”合并为“不同意”,如图1 所示。 考虑到我们的性别认同的问题设定,“同意”的比例越高,说明女性的性别认同越低,也即,女性对自身的性别“存在”价值并不认可。

图1 女性性别认同

从性别认同行为的相关数据中不难看出,我国现代女性对自我性别存在着不同程度的消极认知和价值否认,而将这种行为倾向与其对应的性别认同意识结合起来,或许会让我们对此结果有个较好的理解。

男人以工作为主,女人以家庭为主的行为倾向是建立在生理-社会的建构意识之上的,并更多的体现出性别分工的社会建构(固化)意识色彩。我国“男主外女主内”的传统性别角色分工模式,是父权制文化影响下的产物。 这种分工模式将女性活动范围蜷缩在家庭领域,将女性定位在“相夫教子”的辅助角色中,进而降低了女性的家庭地位和社会地位。现代社会以来,在女权主义思潮、“只生一胎、男女平等”的官方制度推动以及女性受教育程度普遍提高等因素影响下,女性逐渐走出家门走向职场,她们的经济话语权和社会话语权也得以不断提高。但从表2 和图1 的数据来看,多数女性的性别认同仍然停留在传统性别角色分工模式中,她们随时“准备”为家庭牺牲工作或者回归家庭。或许,是由于传统社会性别结构的影响没有完全涤清,导致社会观念、原生家庭、男性群体依然如此期待,甚至于“职场”也在静候着已婚女性的随时“离场”,而这种整体氛围对女性则会产生一种错觉和误导,使其性别认同定位不准,认为是“本应如此”。亦或许,是因为市场经济中对职场女性的不公平对待使得女性更倾向于回归家庭。 但毋容置疑,女性的这种性别认同会降低自我效能感,弱化她们本应争取到的家庭和工作话语权⑳。

如果说“男人以工作为主,女人以家庭为主”的性别认同反映的是传统性别角色观念在现代社会的遗骸,是女性的“被动”选择,其认知程度多少停留在“浅”的层面,那么“干得好不如嫁得好”则是基于“女性”选择意识上的主动行为,其呈现出部分现代女性对职场打拼的退缩,是通过自我否定性别价值来获取各类生存资源的主动“投机”。婚姻是一种社会行为,是两个人甚至两个大家庭的资源整合。不可否认,相比于女性“一穷二白”的独自打拼和点滴积累,利用婚姻得到的资源要直接和快速得多,更何况女性在职场中付出的成本要比男性更高。但正是存有了这份侥幸心理,使得女性自觉降低了自身的工作价值,并将女性的“存在”意义依托在男性身上,主动放弃了社会和经济的话语权。 这种性别认同会降低女性的自信心和独立意识,并会影响到女性职场能力提升的动力。

“男性能力天生比女性强”是深层次的性别认知,是从“人”的根本层面对女性能力和价值的否定,因此它成为性别不平等的根源所在,是男尊女卑、男强女弱现象的内在说辞,也是父权制社会得以延续的根本依据。 如果说前两种性别认同是一种表象倾向,而这种性别认同则会导致本质倾向,并会直接形成前两种认同。 持有此种性别认同的女性已经完全放弃了两性平等的可能性,认为相比于男性,女性的能力是屈居其下的,由此带来的社会经济资源分配的不平等也是合理的,女性回归家庭也好,依赖男性也好,都是且应该是正常的社会现象,是女性理性且正确的选择。这种性别认同会导致女性忽视甚至认可现代社会中的性别不平等、性别歧视等各种现象,使女性带有性别自卑感,甚至于还可能通过家庭教育影响下一代的性别观念。

由此可见,“男人以工作为主,女人以家庭为主”、“干的好不如嫁的好”、“男性能力天生比女性强”,在性别认知程度上逐渐增强,而其性别认同即女性对自身的性别价值评价则越来越低。 这三种女性性别认同的存在,会形成一种自我消极的心理暗示和对男性的心理依赖,在造成现代女性性别平等追求和性别“存在”焦虑的张力的同时,也进一步恶化了她们的社会-家庭处境。

(二)现代女性性别认同的影响因素分析

经由毛泽东时期的政治平权、经济赋权到市场经济中的女性弄潮儿,女性影响力已不容小觑,但在CGSS 2015 的数据描述中,我们看到了女性性别认同的“存在”焦虑,这是向传统性别文化的回归,还是转型期社会的独有现象?其影响因素是什么? 下文结合CGSS2015 的数据进行相关分析。

1.女性性别认同影响因素的推断性分析

将性别认同1、性别认同2 和性别认同3 作为因变量,将地域、年龄、婚姻状况、教育程度、政治面貌、职业/劳动收入、身体健康状况、家庭经济状况作为自变量,对因变量和自变量进行分析后得到模型1 和模型2,模型1 是二元logistic 回归分析结果,模型2 是多元线性回归分析结果,综合整理为表3 的数据。 另外从二元logistic 模型估计结果稳健性角度出发,文中采用线性回归方法进一步分析,结果显示,表3 中性别认同1、性别认同2、性别认同3 的自变量对因变量的影响均显著,且系数影响方向一致。

表3 性别认同的回归分析

此数据分析结果的出现,与女性自身性别意识的觉醒程度有关,是动态中的性别认同反映。一方面,对自我价值持肯定态度的多是自立自强自信的女性,她们有较强的性别认知,坚信自己有能力且需通过自己努力来争取相应的权益,在影响因素中地域、婚姻状况、教育程度、政治面貌是共同影响项,其与三个性别认同问题均有较强的相关关系,且呈现的关系特质相同,即城市女性、未婚女性、教育程度高的女性、非群众女性均对文中所列的性别认同问题持否定态度,她们肯定自身价值,对女性能力充满自信,而农村女性、已婚女性、教育程度低的女性、群众女性则表现为性别认同较低,更倾向于向男性性别的妥协。 另一方面,女性性别认同的各因素又是我国社会转型期观念和特征的体现。 一是传统观念和现代观念并存且相互影响,而两者的互动和消减程度与现实中的经济发展水平、进入职场机会、女性能力高低等因素密切相关,在经济发展水平较高、女性有较多施展能力机会的空间中,女性价值认可的现代观念较为普遍,而在相反的空间中,附属男性的传统观念起着主导作用; 二是城乡二元化的社会经济结构、追求市场效率忽略社会效益的竞争机制、尚待完善的制度设计等使得女性在性别认同上有差异,由此也会诱导着部分女性向传统性别分工模式倾斜。

2.女性性别认同影响因素的探索性分析

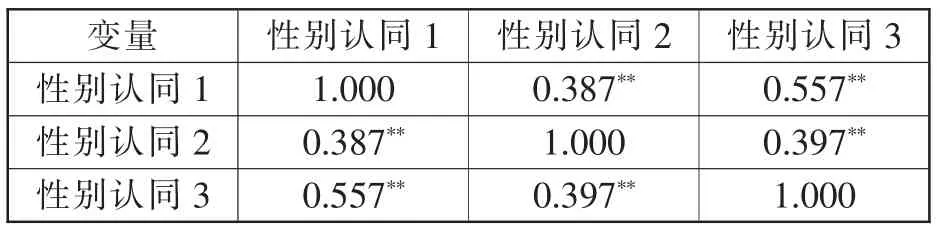

为了更精确的分析性别认同1、性别认同2和性别认同3 之间的关系,以便进一步探讨影响女性性别认同的因素,我们对三个性别认同变量进行数量分析。

从表4 可以看出,在女性主体同意“男性能力天生比女性强”这一观点条件下,其同意“男人以工作为主,女人以家庭为主”、“干得好不如嫁的好”的人占绝大多数,比例为73.3%(1439/1963);在女性主体不同意“男性能力天生比女性强”的条件下,同时不同意“男人以工作为主,女人以家庭为主”、“干得好不如嫁的好” 的比例为46%(923/2007)。从表5 相关分析出发,可以看出“男人以工作为主,女人以家庭为主”、“干得好不如嫁得好”分别与“男性能力天生比女性强” 的相关系数为0.557、0.397,相关系数数值均大于0.3,说明前两个性别认同变量与“男性能力天生比女性强”之间有着显著的正相关关系。

表4 性别认同变量间的关系分析 单位:人

表5 性别认同变量间的相关分析

由此可见,“男性能力天生比女性强” 的观念直接影响着其他两种性别认同的形成。 那么进一步的分析是,在性别认同3 同意与否的前提下,各自变量是怎样影响性别认同1 和性别认同2 的呢? 这在表6 和表7 中得以分析。

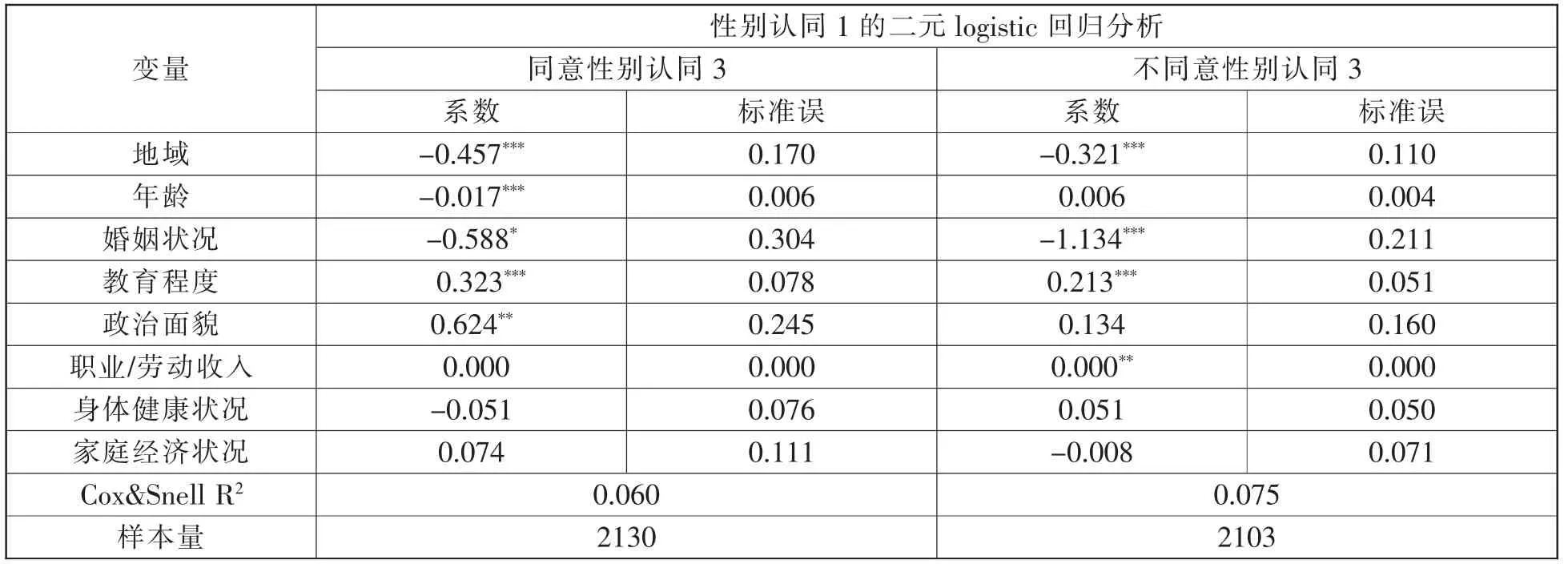

从表6 中可以看出,在“男性能力天生比女性强”的分组下,地域、婚姻状况、教育程度对“男人以工作为主,女人以家庭为主”的影响均呈现显著状态。而除了这几个共同项外,当女性的性别认同高、自我能力感到自信时,影响她们性别分工观念的因素还有职业/劳动收入; 当女性性别认同低、能力不自信时,影响因素还有年龄、政治面貌。 由此可见,在确信性别能力平等的前提下,女性为个体找到了生活的意义感和方向感以及自我导向的目标意识,她们会不断提升自我价值实现的预期,也就是说她们会更为关注自身能力素质的发展,从而使得职业/劳动收入成为影响她们性别分工观念的因素之一。 但当女性认为自身能力差于男性时,她们会消极对待甚至否认能力提升带来的效果,而将关注点更多放在年龄、政治面貌等外在因素,并影响到她们对性别分工的看法。

表6 性别认同3 对性别认同1 影响的差异

从表7 中可以看出,女性同意“男性能力天生比女性强”的情况下,地域、教育程度对“干得好不如嫁得好”影响显著,与之相比较,当女性不同意“男性能力天生比女性强”的情况下,年龄、婚姻状况、教育程度、职业/劳动收入、家庭经济状况对“干得好不如嫁得好”影响显著。即在“男性能力天生比女性强”的分组下,教育程度对“干得好不如嫁得好”影响均是显著的。 不同在于,当女性自身能力认知较强情况下,年龄、婚姻状况、职业/劳动收入、家庭经济状况还影响着女性的婚恋选择;而当女性自身能力认知不足时,往往会受自身所处地域的影响,即相对于城镇女性,农村女性更加趋向于同意“干得好不如嫁得好”。 前者影响因素大都与女性个人发展有关、后者则多属于外界条件,说明影响女性性别认同关键还是在于女性主体自身,当性别自信、能力自信时,就不会被外界偏见和传统性别观念轻易影响,而是从自身主体出发接受自我、承认自我。

表7 性别认同3 对性别认同2 影响的差异

三、结论与讨论

性别认同是对自身性别“存在”的评估,是对性别价值的判断,对性别认同的分析可以检测“本体”视角下潜意识中的性别观念。从性别认同的内容分析看,“性别分工”—“婚恋倾向”—“性别能力”,呈现了女性性别认同由浅至深的认同状态;从性别认同的行为分析看,“男人以工作为主,女人以家庭为主”、“干得好不如嫁得好”、“男性能力天生比女性强”三个问题的认同状况,表明现代女性的性别认同即对自身的性别价值评价越来越低。 CGSS 2015 的统计数据证明,仍有近半数的现代女性沿袭着传统社会“女主内男主外”“女不如男”等性别差异理念。 由此可见,现代女性并不是我们表面见到的那般自信,潜意识中她们的“存在” 焦虑明显,而这会影响到她们的现实行为选择,进而呈现“主动”的性别自我绑架。 另外,在对女性性别认同的影响因素分析中发现,地域、婚姻状况、教育程度、政治面貌对女性性别认同影响颇大,城市、未婚、教育程度高、非群众的女性对自身性别认同更高。从中不难发现,增强女性性别意识和提升其认同感的方向,即要在拓展城市化深度、扩大教育覆盖面和提升教育质量、赋予更多女性政治与社会身份以及培养其责任感使命感等方面下功夫。

马克思主义人学观倡导人的解放和全面发展,并最终走向共产主义社会的自由联合体。现代社会在给人民带来充裕物质生活的同时,还需要在社会领域和精神领域带来“和谐”与“满足”。 现代女性性别认同低下的事实,表明性别认同仍是当下女性发展不平衡不充分的“短板”,契合满足人民美好生活需求的政策理念,开展女性性别认同的“补弱项”整治极为必要,这不仅是女性个体解放和全面发展的需要,也是新时代中国特色社会主义社会文明和精神文明建设的需要。

注释:

①杨慧:《大学生招聘性别歧视及其社会影响研究》,《妇女研究论丛》2015年第4 期。

②程诚、王奕轩、姚远:《职场投入的性别不平等及其影响——兼论“出差”的收入效应》,《社会学评论》2019年第1 期。

③金华:《中国现当代女性诗歌女性意识诉求的嬗变》,博士学位论文,辽宁大学现当代文学,2017年,第59~63 页。

④胡慧翼.:《性别视角的转换和女性主体性的 “滑落”——女性文学从小说到影视的文化反思》,《南京师大学报(社会科学版)》2004年第1 期。

⑤王成悦:《近年来中国电影中的现代女性形象研究(2009-2018)》,硕士学位论文,上海师范大学戏剧戏曲学,2019年,第8~17、38~39 页。

⑥张谊:《新闻传媒报道中的女性歧视及其根源》,《中南大学学报(社会科学版)》2013年第1 期。

⑦杨赟悦:《隐性而沉默的女性—新课改背景下语文教科书中性别歧视问题研究》,《教育观察》2013年第11期。

⑧顾辉.:《社会分层中的性别不平等——基于对第三期中国妇女社会地位调查数据的分析》,《山东女子学院学报》2013年第4 期。

⑨杨旻:《高等教育机会性别不平等的因素分析与对策思考》,《江苏社会科学》2009年第3 期。

⑩胡学实、李海云:《“阴胜阳衰”的背后——再议女性参与高等教育的不平等》 ,《华中师范大学研究生学报》2013年第2 期。

⑪彭程、于通:《论女性平等就业权的法律保护——由〈中国青年报〉“就业性别歧视第一案”引发的思考》,《长白学刊》2013年第2 期。

⑫唐有财:《中国城市职场的性别不平等: 基于权力的视角》,《妇女研究论丛》2011年第4 期。

⑬师凤莲:《社会性别视角下当代中国女性政治参与问题研究》,博士学位论文,山东大学政治学理论,2010年,第121~132 页。

⑭贺光烨、吴晓刚:《市场化、经济发展与中国城市中的性别收入不平等》,《社会学研究》2015年第1 期。

⑮顾辉:《国家、市场与传统社会性别观念回溯》,《学术界》2013年第6 期。

⑯[美]珍尼特·希伯雷·海登、B·G·罗森伯格:《妇女心理学》,范志強、高晓虹译,云南人民出版社1986年版,第85 页。

⑰绍军:《信仰与人世:现代世界的宗教伦理》,湖北教育出版社1999年版,第135~136 页。

⑱[英]吉登斯:《现代性与自我认同:现代晚期的自我与社会》,赵旭东译,北京三联书店出版社1998年版,第50页。

⑲解读《2015 全球性别差距报告》:中国女性地位高不高?2016,http://www.360doc.com/content/16/0705/22/296603 11_573381040.shtml.

⑳卢宝蕊:《休闲参与和自我效能感动态发展的质性研究——基于不同生命阶段群体性别认同的分析》,《广西社会科学》 2016年第8 期。