不确定性与治理机制的转型

——基于义乌小商品市场的观察

2021-11-12孙景宇张皓月

孙景宇 张皓月

一、问题的提出

推进市场治理现代化,夯实市场经济基础性制度,对于构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制具有重要意义。Williamson(1985)认为,市场交易很容易受到所谓的“机会主义行为”(Opportunism)的困扰。无论是买方还是卖方,总有动机在条件允许的情况下,采取诸如出售劣质商品、消极怠工、拖延或拒绝付款等欺骗性行为以追求私利,从而使市场交易陷入“囚徒困境”之中,出现无效率的纳什均衡。因此,成功的市场经济需要相应的治理机制来防止那些损人利己的机会主义行为的发生。

许多研究都指出,关系型治理(Relation-Based Governance)在中国市场经济的发育和成长过程中发挥了重要作用(钱颖一,2000;Li,2003;Peng,2004;王永钦,2009;张闯等,2009;Zhou 和Poppo,2010;黄少卿,2012;Brandt 等,2014)。关系型治理是建立在交易双方长期持续交往基础上的,以长期合作关系的破裂作为威胁来遏制交易者的机会主义行为。按照博弈论中的无名氏定理(Folk Theorem),由于一方的欺骗会触发另一方采取“不合作”策略,因而只要交易者对于结束长期合作关系的成本现值预期高于对当期欺骗收益的预期,长期重复博弈就能够对市场交易中的机会主义行为加以规约。与规则型治理(Rule-Based Governance)相比,关系型治理具有自我实施(Self-Enforcing)的特征,因而可以在经济发展水平较低、法制建设不完善的情况下发挥作用。其问题在于,关系型治理所规约的市场交易仅限于“熟人”之间,可能会妨碍资源向更有效率的方向配置。因此,要因而推进市场治理现代化,就必须要实现从关系型治理向规则型治理的转型(Sun,2016)。

我们选择义乌小商品市场作为研究中国治理机制转型的案例,主要基于两点考虑:第一,义乌小商品市场是在既无区位和资源优势而又无国家特别政策扶持的情况下,立足于市场运作而发展成为全球最大的小商品批发市场的,在市场培育和市场治理方面具有典型意义。第二,义乌是全国唯一的国际贸易综合改革试点,又是全国九个国内贸易流通体制改革发展综合试点之一,在统筹推进国内和国际贸易方式变革方面具有代表性。尤其是2012 年正式上线的“义乌购”网站,融合了信息传递、撮合交易、信用担保和争端调解等多种功能,致力于提供可控、可信、可溯源的交易保障,是线上线下融合发展、打造法治化营商环境和提高贸易便利化水平的有益的实践平台。

我们于2016 年对义乌小商品市场进行了预调研,接下来在2017—2019 年连续三年开展正式调研。其间,采用随机抽样的方式对商户开展一对一访谈问卷调查,分年回收有效问卷951 份、932 份、1066 份,共计2949 份。从我们的调研结果来看,虽然义乌小商品市场大力推动制度建设,但规则型治理的作用依然是有限的,对市场交易的规约主要依赖关系型治理。其中,35%的商户接触客户的渠道主要是通过熟人介绍;65%的商户与老客户交往时间在5 年以上,29%的商户与老客户交往10 年以上;虽然义乌大力推动电商换市,但只有52%的商户采用网上交易,其中交易额在10%以下的占5%,交易额在10%~50%的占44%。值得关注的是,65%的商户与客户产生过纠纷,其中12%的商户纠纷金额占年收入的10%以上;26%的商户与供应商产生过纠纷,其中10%的商户纠纷金额占年预付货款的10%以上;而在发生贸易纠纷时,92%的商户会选择私下协商解决,只有14%的商户会选择求助于法律等正式制度。

义乌小商品市场的情况使我们注意到,建设法治化营商环境,推动从关系型治理向规则型治理的转型,仅仅依靠制度的供给是不够的,还需要充分考虑交易者对规则型治理的需求。换句话说,治理机制只有在交易者使用它的收益大于成本的情况下才能够被交易者选择,这意味着还需要更为深入地分析影响交易者对不同治理机制选择的因素。在已有研究中,Li(2003)和王永钦(2009)认为治理机制的转型主要受市场范围的影响。如图1 所示,市场范围越小(表现为交易量少和交易频率低),关系型治理的平均交易成本越低,规则型治理越不重要。随着市场范围的扩展,关系型治理的平均交易成本将会提高,规则型治理的平均交易成本将会下降,整个社会将从关系型治理向规则型治理转型。根据Williamson(1985)的经典研究,影响交易者对治理机制选择的因素主要有不确定性(Uncertainty)、交易频率(Frequency)与资产专用性(Asset Specificity)。Li(2003)和王永钦(2009)所强调的市场范围对治理机制选择的影响,主要是从交易频率角度而言的。在本文中,我们将构建一个理论框架来研究社会个体对不同治理机制的选择,考察不确定性和资产专用性对治理机制转型的影响。在我们的研究中,不确定性是影响治理机制转型的主要因素。当交易的不确定性提高时,只有相应地提高规则型治理的质量才能够使其在规约市场交易方面有效发挥作用。然而,从交易者个体来看,由于不确定性的存在,规则型治理并不一定会形成对关系型治理的完全替代。这意味着虽然从社会成本的角度来看应当用规则型治理取代关系型治理,但在特定情况下对某些交易者个体而言,关系型治理依然有可能是其最优选择。因此,治理机制转型的实质在于,当不确定性超出了关系型治理有效规约的区间时,新的治理机制才能够发挥作用,以适应有效规约的区间范围在整体上不断扩大的营商环境。这表明,虽然建设法治化的营商环境是中国市场秩序治理的发展方向,但仍要注意发挥其他治理机制对规则型治理的补充作用。

图1 市场范围与治理机制的转型

我们的研究还表明,由商会组织作为第三方的私人外部治理机制(Private Governance)可以在治理机制转型的过程中发挥重要的作用。尤其是在规则型治理没有达到足够高的水平的情况下,私人外部治理的规约范围要大于规则型治理的规约范围,这意味着私人外部治理在规则型治理不完善的情况下可以更好地实现对市场交易的有效规约。私人外部治理机制以组织化团体的集体惩罚作为威胁来遏制交易者的机会主义行为。当交易者与一个组织化团体长期交往时,虽然他并不是和同一成员保持长期关系,但是他欺骗该社会成员的信息会很快传递给组织化团体的所有成员,从而触发该团体的集体惩罚机制——比如所有成员与其交易时都采取“不合作”策略,如果这种集体惩罚的威胁是可置信的并且足够严厉,也能够遏制市场交易中机会主义行为的发生。私人外部治理规约市场交易不仅存在于历史上法律制度缺失的中世纪欧洲集市贸易和地中海贸易之中(Milgrom 等,1990;Greif,2006),还存在于现代社会中法律制度较为完善的美国钻石行业和棉花行业的区间内(Bernstein,1992、2001)。在中国,20 世纪90 年代以来,在市场发育较早、民营经济较为活跃的浙江地区,以非营利性、自律性、服务性和中介性为宗旨的民间商会成为私人外部治理的载体,在规约市场交易,和营造公平合理、竞争有序的营商环境方面发挥了重要作用(陈剩勇、马斌,2004;史晋川,2005;陆立军,2008)。如今,在中国构建开放型经济新体制以及在实施“一带一路”倡议的过程中,走出国门的企业要在规则型治理不完善或者法律规则不对接、文化传统和社会制度多元化的情况下进行市场交易,此时仍需要发挥商会组织在撮合交易、解决贸易争端方面的作用以遏制机会主义行为,这就要求在政策上更好地引导、鼓励和支持民间商会的发展,为贸易畅通提供制度支撑。

概括而言,本文的边际贡献主要体现在以下三个方面。

其一,在研究方法上,已有研究大多关注的是某一特定治理机制的功能及其作用机理或发挥作用的条件,本文则主要关注如何实现从一种治理机制向另一种治理机制的转型。为此,我们从制度需求的角度构建了一个一般性的理论框架来综合研究社会个体对不同治理机制的选择,进而比较关系型治理、私人外部治理和规则型治理的规约范围和条件,分析不确定性对治理机制转型的影响。

其二,在研究数据上,本文的研究数据主要基于我们连续四年对义乌小商品市场典型案例的实地走访调研,前期工作时段较长,工作量也较大。比较而言,微观调研数据能够更为直接地反映中国市场治理的实际情况和水平,能够为丰富和深化对相关问题的学术认知提供有益借鉴和参考。

其三,在研究观点上,本文论证了不确定性对治理机制转型的重要意义,为Williamson(1985)的经典研究提供了新的支持。另外,本文的研究还指出了关系型治理和规则型治理的局限性,并论证了私人外部治理对于实现治理机制平滑转型的重要作用。这些观点的政策启示就在于,不能把治理机制的转型看作是规则型治理对其他治理机制的完全替代,中国市场治理的优化需要综合发挥多种治理机制的作用,从而形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。

本文在第二部分构建了一个统一的理论框架来分析治理机制的转型;在第三部分基于我们对义乌小商品市场的调研数据进行实证分析,从商户和客户的关系、商户和供应商的关系两个方面来检验不确定性对市场治理机制转型的影响;在第四部分总结全文。

二、治理机制转型的理论分析

(一)基本设定

假定市场中有A、B 两个交易者,我们借鉴Dixit(2004)的方法,设定博弈的支付矩阵如表1 所示:当交易双方都选择诚信时,各自的净收益为H,H>0;当交易双方都选择欺骗时,为了保证交易能够在两个交易者之间进行下去,我们假定双方都能够得到收益E,H>E>0;当交易中有一方选择欺骗时,选择欺骗的一方得到更高的收益W,W>H,选择诚信的另一方得到负收益L,0>L。将上述条件汇总得到假设1。

表1 博弈支付矩阵

假设1W>H>E>0>L。

为了刻画交易者A 和交易者B 对未来的重视程度,我们定义rA和rB分别是A 交易者和B 交易者在交易时可以接受的贴现率,rA和rB都服从(0,+∞)上的均匀分布。在交易过程中,rA和rB都是交易者的个人信息。我们定义PB为交易者A 预期交易者B诚信的概率,用来刻画A 交易者所面临的不确定性,有同理,越趋近于正无穷,交易者越容易接受更低的收益贴现,其对未来的重视程度越低,从而选择欺骗的概率越大,也就是与之进行交易的不确定性更大。

对交易者A 而言,如果他选择欺骗,那么交易者B 将不会在未来与之交易,从而导致交易者A 损失掉未来与交易者B 合作的预期收益,这构成了交易者A 的一部分欺骗成本。按照Williamson(1985)对影响交易者选择不同治理机制因素的研究,我们再考虑交易者A 的专用性资产,由于不能无成本地将专用性资产投作他用,需要在未来与交易者B 的每期交易中收回折旧CA,这也应视为交易者A 的一部分欺骗成本。因此,交易者A 选择欺骗的成本为

另外,为保证交易者A 和交易者B 都能够参与交易,而不是在两人之外寻找交易机会,我们有假设2。

假设2(1 − P) E+PL >0>L 。

这也就是说,即使对方在交易中选择欺骗,那么交易依然会发生。

为了确保交易中存在着两个交易者都选择诚信的可能性,我们有假设3。

假设3W −E< H。

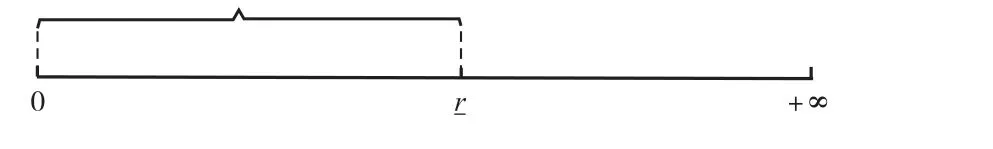

(二)从关系型治理向规则型治理转型的条件

关系型治理对市场交易的规约主要取决于交易者对当期收益和未来收益的权衡。考虑到交易者B 也可能在与A 的交易中选择欺骗,因而只有当交易者A 选择欺骗时的期望成本大于选择欺骗时的期望收益时,交易者A 才会选择诚信。所以有:

图2 关系型治理的规约范围

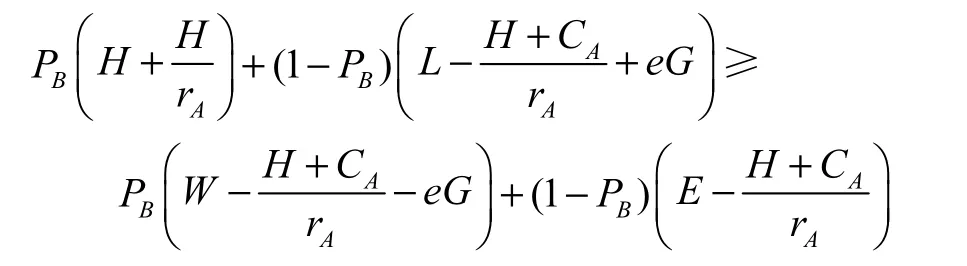

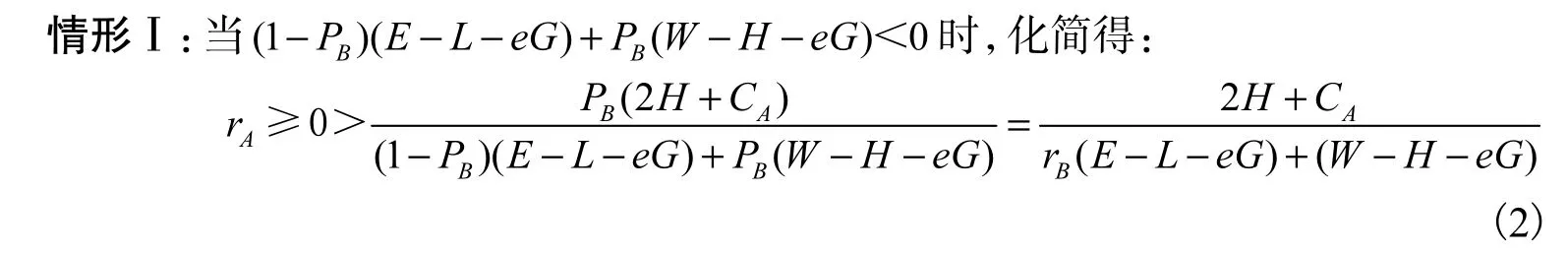

在规则型治理的规约下,如果交易者A 选择欺骗,那么他将面临法律的惩罚G,我们假设法律的惩罚是一次性的,但这一惩罚的实际效果与规则型治理的质量有关,规则型治理质量的提高既可以理解为法律被公正执行的可能性增加,也可以理解为Li(2003)和王永钦(2009)所说的规则型治理的平均交易成本的降低。我们用eG 来表示对交易者A 的期望惩罚,e ∈[0,1],并假定eG 都会补偿给交易者B,这样交易者B就有了使用规则型治理的激励。于是,交易者A 的诚信条件为:

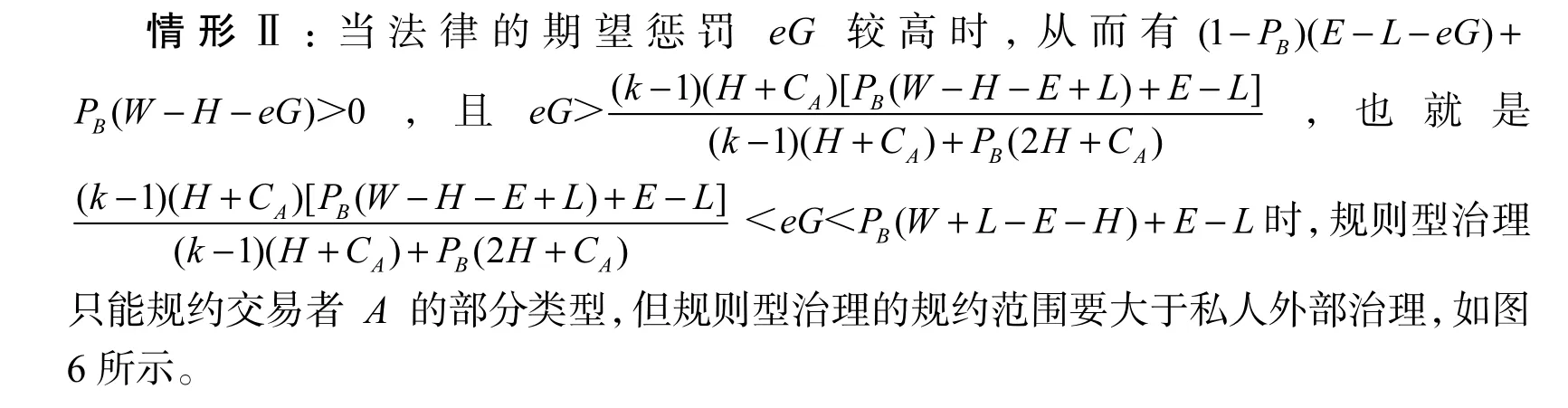

这意味着,当法律的期望惩罚足够大时,规则型治理可以规约的范围是(0,+∞),也就是可以规约交易者A 的全部类型,如图3 所示。

图3 规则型治理的规约范围(情形Ⅰ)

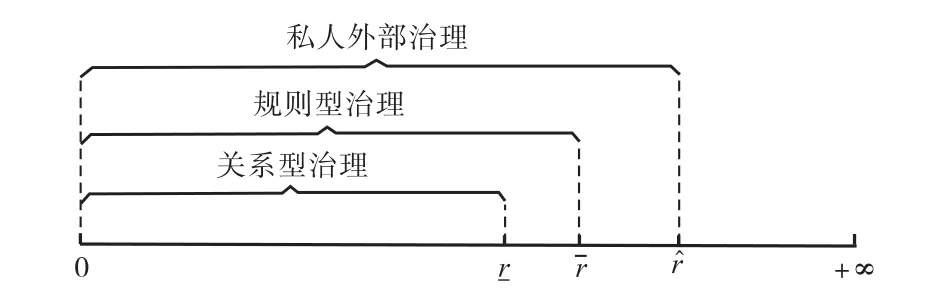

这意味着,当法律的“量刑”较轻或者法律的质量不高以至于法律的期望惩罚有限时,规则型治理的规约范围为,其中

图4 规则型治理的规约范围(情形Ⅱ)

综合情形Ⅰ和情形Ⅱ可以发现:第一,治理机制的转型并不一定体现为规则型治理对关系型治理的替代,在区间的交易者实际上同时处于两种治理机制的规约之下。第二,从关系型治理向规则型治理的转型,主要体现为在不确定性增加而使关系型治理不再有效的区间规则型治理可以发挥规约的作用。从这个意义上来说,治理机制的转型就是新的治理机制能够发挥作用从而使得有效规约的区间范围不断扩大的过程。第三,规则型治理的质量决定了其规约范围,在规则型治理的期望惩罚的情况下,规则型治理并不能规约所有类型的交易者。这意味着,当交易的不确定性增加时,只有相应地提高规则型治理的质量,才能够使其在规约市场交易方面有效发挥作用。

(三)私人外部治理与治理机制的转型

理论和实践都表明,规则的建立和完善不是在短期内能够实现的。正因为如此,规则型治理的成功,并不是看最初制定了多么好的法律,而是看其能否根据情况的变化而不断提高法律的质量。在本文中,我们更加关注的是,当规则型治理的质量还没有达到足够高的水平时(上文的情形Ⅱ),私人外部治理机制对治理机制转型的重要意义。

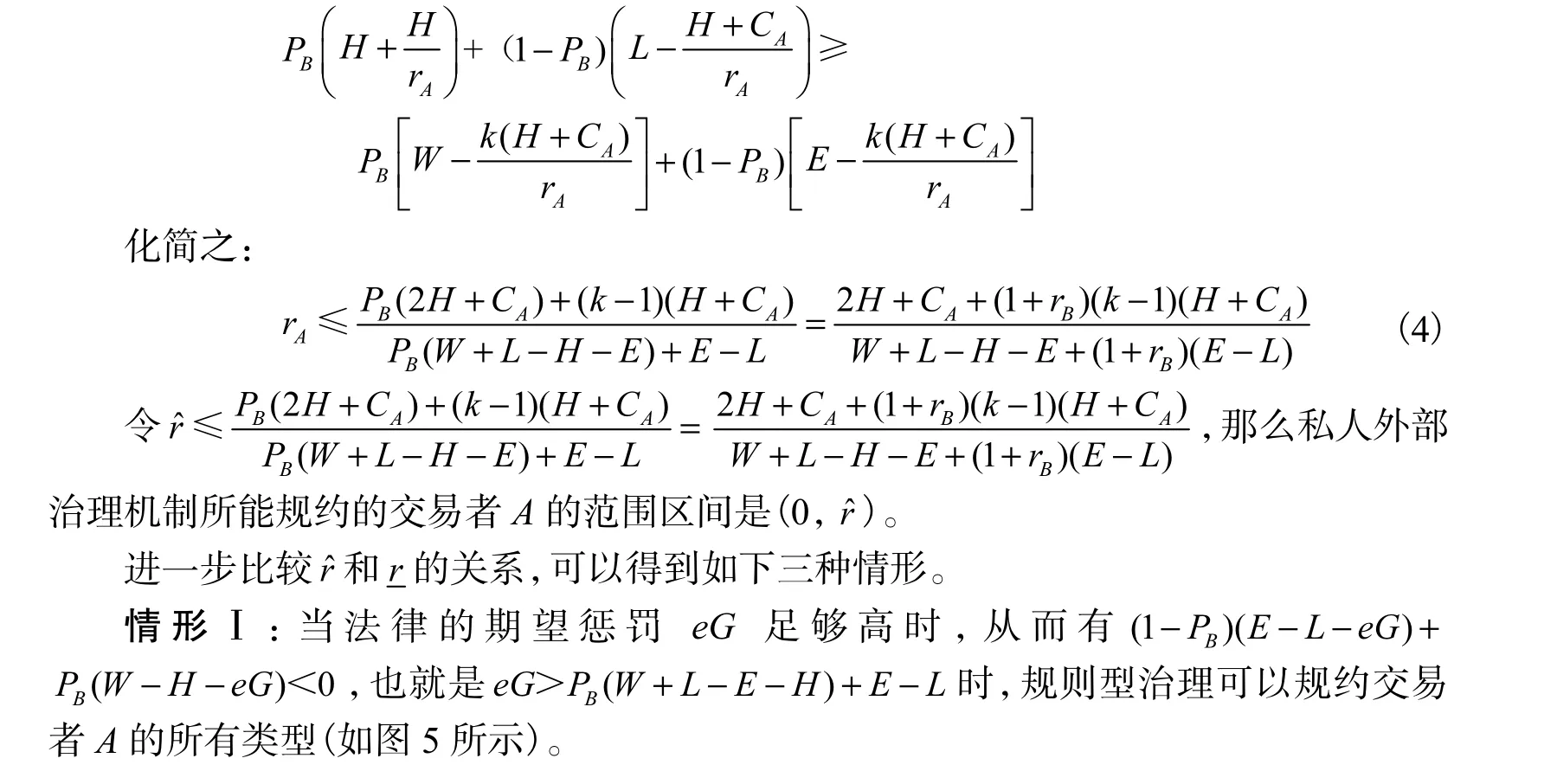

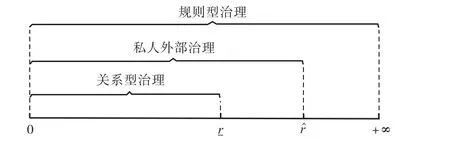

私人外部治理对市场交易的规约主要是建立在声誉基础上形成的集体惩罚机制上的,私人外部治理的主要载体是商会或行业协会。在私人外部治理的规约下,如果交易者A 在与交易者B 的交易过程中采取欺骗行为,那么交易者B 就会把这个信息传递给商会或行业协会的其他成员,其他商会成员在未来与交易者A 的交易过程中都不会选择诚信,从而形成集体惩罚。我们假设交易者B 可以将信息传递给(k-1)个商会成员(交易者A 的潜在交易者),k ≥ 2,这样k 就刻画了私人外部治理的质量。此时,交易者A 的诚信条件将会如下所示:

图5 三种治理机制的规约范围(情形Ⅰ)

图6 三种治理机制的规约范围(情形Ⅱ)

图7 三种治理机制的规约范围(情形Ⅲ)

综上所述,由于私人外部治理的规约范围大于关系型治理,因而可以在治理机制转型的过程中发挥重要的作用。尤其是在规则型治理水平比较低的情况下,私人外部治理的规约范围要大于规则型治理,这意味着在规则型治理不完善的情况下,私人外部治理可以更好地实现对市场交易的有效规约。

三、义乌小商品市场治理机制转型的实证分析

(一)数据和方法

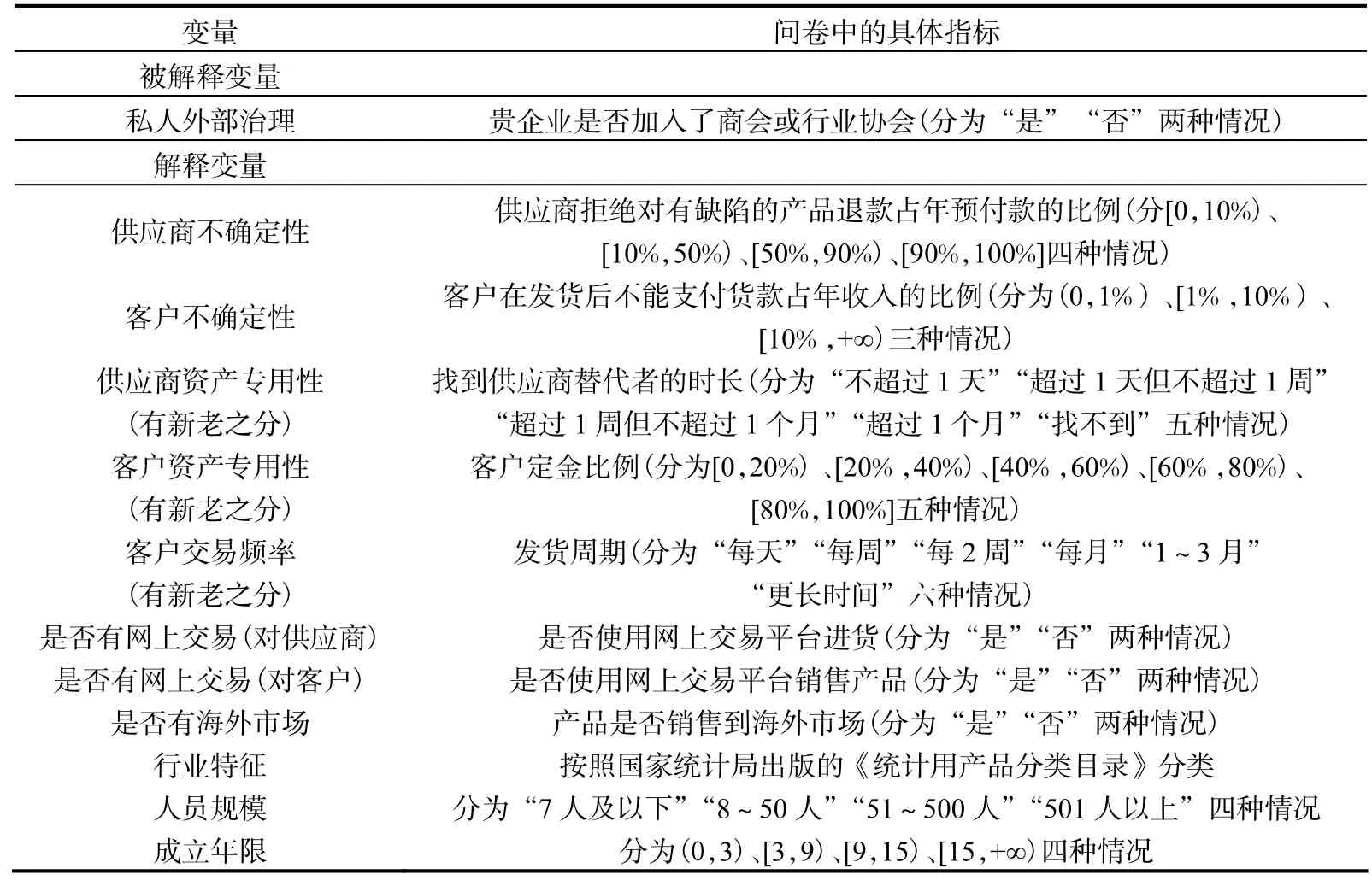

我们对义乌小商品市场的调研问卷主要包括企业基本情况、客户情况、供应商情况、商业纠纷与争端解决四个方面的内容,具体的变量选取及其含义参见表2。

表2 变量和指标

从调研结果的统计情况来看,义乌小商品市场的情况所对应的是理论分析中的情形2,交易规约主要以关系型治理为主,规则型治理的作用有限①具体调查结果在导论中已有论述。。在这种情况下,随着商户在交易中所面临的不确定性的提高,商户将更倾向于选择加入商会或行业协会,采用私人外部治理来规约市场交易。因此,我们把私人外部治理作为考察义乌小商品市场治理机制转型的重点,用商户是否选择加入商会或行业协会作为被解释变量,从商户和客户的关系、商户和供应商的关系两个方面来检验不确定性的提高是否使商户更倾向于采用私人外部治理来规约市场交易。

由于所有数据均为离散变量,我们采用 logit 模型进行实证分析。按照Williamson(1985)的设定,模型的解释变量包括不确定性、资产专用性和交易频率。另外,模型的控制变量包括行业特征、人员规模、成立年限、是否有海外市场、是否有网上交易。

(二)全样本回归结果

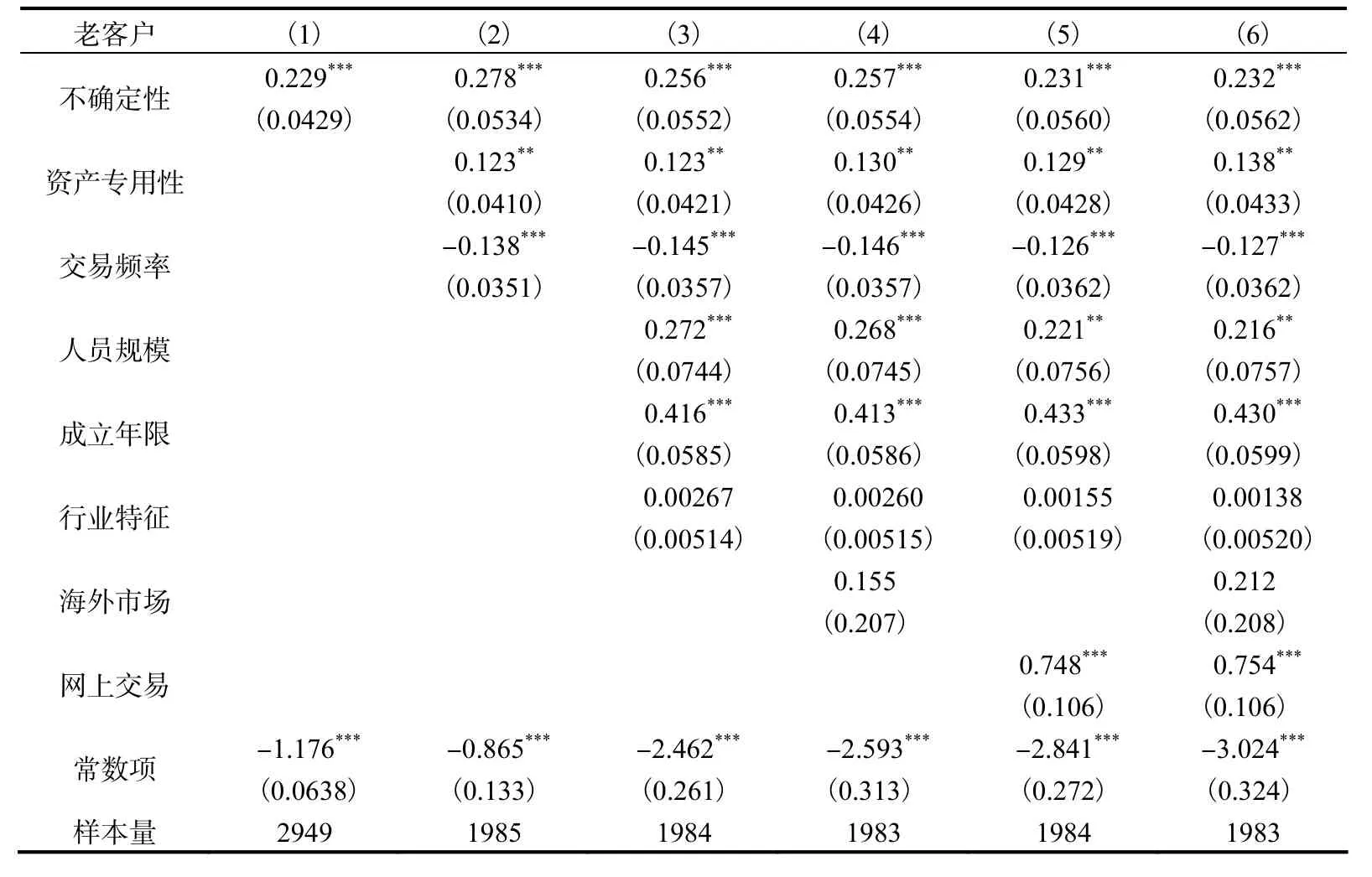

表3 反映了客户的不确定性对治理机制转型的影响。其中,第1 列只有不确定性;第2 列包括不确定性、资产专用性和交易频率的回归结果;第3 列在第2 列的基础上又增加了人员规模、成立年限、行业特征三个控制变量的回归结果;第4 列和第5 列是控制了海外市场情况和网上交易情况的回归结果。第6 列包括了之前的所有解释变量的回归结果。

从表3 的回归结果来看:第一,客户的不确定性在1%的显著性水平上影响了商户对私人外部治理机制的选择。客户的不确定性越大,商户越倾向于选择加入商会或行业协会,以便通过私人外部治理机制来规约彼此间的交易。这种影响在加入了控制变量后依然没有变化,也没有受到海外交易和网上交易的影响。第二,对客户的资产专用性程度越高,商户越倾向于采用私人外部治理机制。第三,与客户的交易频率越高,商户越倾向于采用私人外部治理机制。

表3 客户的不确定性与治理机制的转型(全样本)

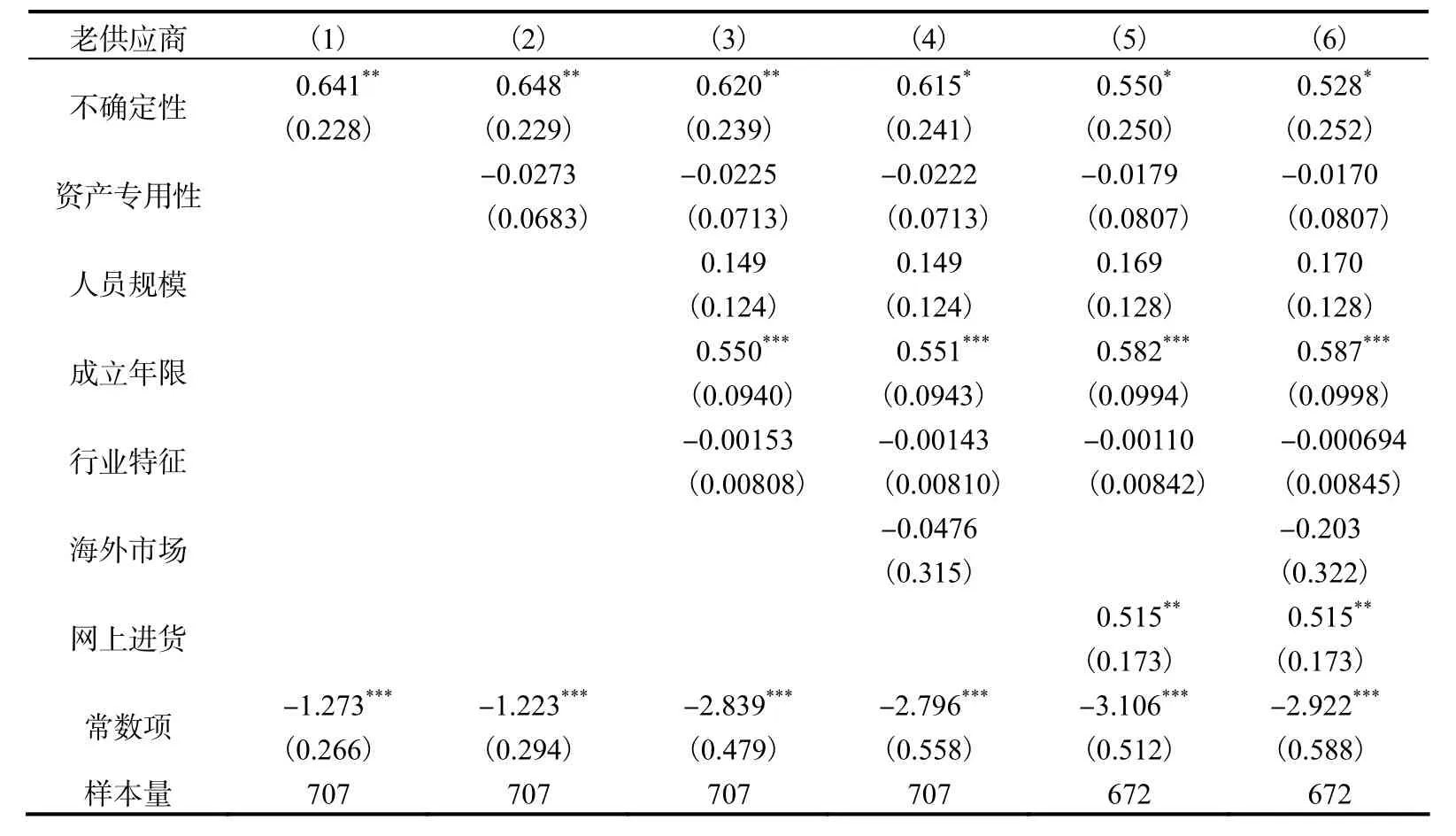

表4 反映了供应商的不确定性对治理机制转型的影响。其中,第1 列只有不确定性的回归结果;第2 列包括不确定性和资产专用性结果;第3 列在第2 列的基础上又增加了人员规模、成立年限、行业特征三个控制变量的回归结果;第4 列和第5 列是控制了海外市场情况和网上交易情况的回归结果。第6 列包括了之前的所有解释变量的回归结果。

从表4 的回归结果来看,供应商的不确定性显著地影响了商户对私人外部治理机制的选择,供应商的不确定性大,商户越倾向于选择加入商会或行业协会,以便通过私人外部治理机制来规约彼此间的交易。这种影响的显著性在加入了控制变量后略有变化,从5%的显著水平变化到10%的显著水平。

进一步比较表3 和表4 可以发现:第一,对治理机制转型而言,商户对客户资产专用性的敏感程度要超过对供应商资产专用性的敏感程度。换句话说,由于义乌小商品市场主要以批发业务(部分商户兼有零售业务)为主,因而其专用性资产主要是对客户的投资而不是对供应商的投资。第二,无论是与客户的交易,还是与供应商的交易,网上交易作为市场交易模式的一种创新方式,都显著地影响了商户对治理机制的选择,而是否有海外市场并没有对治理机制的选择产生显著影响。这说明,在义乌营商模式的变革方面,国内贸易和国际贸易具有一致性。义乌大力推动的“电商换市”举措,促进了义乌小商品市场的治理机制转型。这种影响并不是体现在客户对规则型治理的选择方面,而是体现在对私人外部治理机制的选择上。

表4 供应商的不确定性与治理机制的转型(全样本)

(三)分样本回归结果

第二部分的理论分析表明,治理机制的转型不是体现在新的治理机制替代关系型治理,而是体现在因不确定性增加而使关系型治理不再有效时新的治理机制能够发挥作用。由于商户与老客户、老供应商的交易更有可能会受到关系型治理的规约,为了进一步分析从关系型治理向私人外部治理机制的转型,同时也为了从分样本的角度对前面实证结果的稳健性进行检验,我们区分了商户与新客户(表5)、老客户(表6)之间交易的情况,以及商户和新供应商(表7)、老供应商(表8)之间交易的情况。

比较表5、表6 和表3,以及比较表7、表8 和表4,之前所得到的基本结论都没有发生变化。第一,不论是新客户,还是老客户,其不确定性的增加都会导致商户倾向于选择加入商会或行业协会,以便通过私人外部治理机制来规约彼此间的交易。第二,与客户的交易频率越高,商户越倾向于采用私人外部治理机制。第三,开展网上交易会使商户倾向于选择加入商会或行业协会。第四,不论是新供应商,还是老供应商,其不确定性的增加都会导致商户倾向于选择加入商会或行业协会,以便通过私人外部治理机制来规约彼此间的交易。综合表6 和表8 可以发现,对于更可能受到关系型治理规约的商户与老客户、老供应商之间的交易而言,不确定性依然对治理机制的转型有显著的影响。

表5 新客户的不确定性与治理机制的转型

表6 老客户的不确定性与治理机制的转型

表7 新供应商的不确定性与治理机制的转型

表8 老供应商的不确定性与治理机制的转型

(四)稳健性分析

在前文的回归分析中,我们已经采用分样本回归的方法对模型的稳健性做了检验。我们还替换使用ols 估计以及probit 模型对实证结果做了进一步检验,结果表明,不确定性对于商户是否选择加入商会或行业协会具有显著的正向影响①限于篇幅,该实证结果并未列出,欢迎读者向作者索取。。

考虑到模型的内生性:第一,对于可能出现遗漏变量的问题,我们在全样本回归与分样本回归中,采用了逐步添加控制变量的方法来加以解决。第二,对于可能出现的测量误差,由于测量误差会导致估计值向零的偏误,也就是说估计值比真值更小,而我们的估计结果t 值均远大于临界值,因此可以合理推断测量误差问题对于本实证结果影响不大。第三,对于可能存在的自选择偏误,由于模型的核心解释变量为不确定性,其代理变量分别是“供应商拒绝对有缺陷的产品退款占年预付款的比例”以及“客户在发货后不能支付货款占年收入的比例”,二者均为交易对手的行为特征,不受己方控制,并不是己方自选择的结果,因而估计不确定性对加入商会的影响并不存在自选择导致的偏差问题。第四,对于可能存在的反向因果关系,即是否存在着加入商会或行业协会的商户更倾向于选择不确定性更高的交易者的可能性,我们认为交易者的不确定性并不是商户主观上可以控制的,因而可以合理认为在从关系型治理向私人外部治理转型的过程中,商户所面临的交易者的不确定性是随机的,所以反向因果关系不能成立。

四、结论与启示

对“关系型社会”特征依然明显的中国而言,建立和完善现代市场体系需要推进治理机制的转型,这也有利于实现中国市场治理现代化。建立在法律等正式制度基础上的规则型治理无疑是治理机制转型的最重要目标和任务,但是由于治理机制只有在交易者使用它的收益大于成本的情况下才能够被交易者选择,因而不能把治理机制的转型看作是规则型治理对其他治理机制的完全替代。事实上,即使是在制度建设比较完善的市场经济国家,规则型治理也不能对所有市场交易加以规约(Ellickson,1991;Bernstein,2001)。

我们基于Williamson(1985)的经典理论,重点研究了不确定性对治理机制转型的影响,并基于对义乌小商品市场的调研数据进行了实证检验。其结果显示:第一,不确定性是影响交易者对治理机制选择的主要因素。治理机制转型的实质在于,当不确定性超出了关系型治理有效规约的区间时,新的治理机制能够发挥作用,从而使有效规约的区间范围在整体上不断扩大。第二,规则型治理只有在期望惩罚足够大时,才能够实现对所有交易的规约。第三,当规则型治理的质量不高时,私人外部治理的规约范围要大于规则型治理的规约范围。

本研究的政策启示在于:中国市场治理的优化,需要综合发挥多种治理机制的作用,从而形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。在建设法治化营商环境的过程中,还应该重视发挥商会组织的作用,尤其是在规则型治理不完善的情况下,或者是在正式规则不对接的国际经济活动中,发挥商会组织在撮合交易、解决贸易争端方面的作用就更为重要。