日本自公执政联盟形成及长期维系的内在逻辑

2021-11-11尹月

尹 月

政党联盟的结成原因、运作模式和治理成效是学界长期关注的课题。从1993 年7 月非自民联立政权诞生以来,日本的政党通过联盟形式执政已成为常态。其中,自民党和公明党结成的联盟从1999 年10 月成立至今已逾二十载,是日本政坛绝无仅有的长期盟友。2019 年10 月,日本前首相安倍晋三在结盟二十周年的纪念仪式上,以“beautiful harmony”(美丽的和谐)一词高度评价了双方长期稳定的合作关系。2020 年9 月,新首相菅义伟上任伊始,出席了公明党在东京举行的党大会,双方再度确认了紧密合作的方针。日本政党联盟的分裂重组十分普遍,而自公联盟是硕果仅存的稳固组合,这本身就是值得探讨的现象。而且,两党在政党规模、政策立场、支持者构成等方面均存在明显差异,选择结盟似乎有悖常理,维持盟友关系更非易事。本文致力于从自、公两党结盟的历史经过、结盟后的竞选合作,以及两党的政策博弈这三个角度解释自公联盟成立及维系的内在逻辑。

一、政党联盟理论与有关自公联盟的先行研究

(一)政党联盟理论简述

政党联盟理论(theories of party coalitions)自20 世纪60 年代诞生以来,一直是政治学领域的热点议题之一。该理论基于西欧国家的相关经验发展起来,致力于预测和解释议会民主制度下政党联盟的成立和解散。这一领域的研究可进一步细分为“公职寻求”(office-seeking)理论和“政策寻求”(policy-seeking)理论。公职寻求理论认为,政党以获得权力为主要目标,因此,与其他党派结盟成为政党在内阁中夺取多数席位的重要手段。莱克(William Riker)提出了“最小化获胜联盟法则”(minimum winning coalition law),指出结盟的目的在于以党派数量最少的方式达到最有利的目标。根据这一法则,准政府并不会一味追求扩大联盟,反而会设法减少联盟中的政党数量,以降低维持联盟的成本,确保联盟各成员均获得满意的收益。[1]政策寻求理论则认为,追求多数席位仅是政党组成联盟的原因之一,意识形态和政策立场对于联盟各方而言同样重要。为尽可能降低联盟的议价成本,寻求利益最大化,即使是以公职为目标导向的党派也偏好与政治光谱上的同向者结盟,结成所谓“意识形态相契合的获胜联盟”(ideologically compact winning coalitions)。[2]而意识形态上多样化、政策立场存在较大分歧的联合政府则往往难以维系。[3]

“公职寻求型”“政策寻求型”以及两者的混合型能够解释绝大多数政党联盟形成和持续的原因。日本的政党联盟大多符合“公职寻求型”,较少因相近的政治理念而选择结盟。自民党曾先后与社会党、先驱新党、自由党等意识形态和政策主张迥异的政党结盟,正是重视选票胜过政策目标的典型表现。近年来,随着自民党独大趋势彰显,在野各党经常以“共斗”的形式,在国政选举前结成联盟,力图对自民党形成牵制。不过,此类联盟形成的动力主要是争取选票,在选战结束后即迅速解散,较少发展出自公联盟这样长久而稳定的盟友关系。

相比之下,自公联盟体制至少存在两点与上述政党联盟模式的不同之处。第一,两党在国会所占议席数相差悬殊,尤其是自民党2012 年重归执政地位后,接连在国政选举中获胜,凭借单独过半数席位把持参众两院,只在2019 年参议院选举中未能实现单独过半数。因此自公联盟并不符合“最小化获胜联盟法则”,而是形成了“冗余联盟”(oversized coalition),导致自民党成员所获得的利益份额被削减。例如,从小泉纯一郎任首相时期开始,自民党就为公明党保留了国土交通相这一内阁职位,该传统延续至今。各省厅也有不少重要职位由公明党议员担任。在菅义伟内阁的25 名副大臣和27 名政务官中,共起用了五名公明党议员出任财务省和厚生劳动省副大臣等职。因此,自民党选择违背“最小化获胜联盟法则”,坚持与公明党联合执政的深层原因值得探究。第二,从政党的政策立场来看,自、公两党虽然不乏共同点,但也存在明显差异,因此自公联盟体制的建立和长期维系似乎背离了“意识形态相契合的获胜联盟”这一法则。自民党若是与另一个保守主义政党结盟,在扩大国会议席的同时,还能提高政策协调效率。对公明党而言,与自民党结盟虽然有助于实现其入阁执政的愿望,但亦需承担支持者流失的风险。所以,本文拟从两党选择对方作为执政同盟,继而克服分歧、确保联盟维系的过程和原因着手,分析自公联盟体制成立和长期存续的深层原因。

(二)关于自公联盟的先行研究

关于自公联盟,日本学界的研究多关注两党结盟经过,如岩渕美克与岩崎正洋编著的《日本的连立政权》①详见岩渕美克、岩崎正洋.日本の連立政権[M].東京:八千代書店,2018:84-87.等。但此类论著停留于对两党结盟过程的叙述,缺乏对自公联盟因何长期维系的细致考察。药师寺克行的《公明党》②详见薬師寺克行.公明党:創価学会と50 年の軌跡[M].東京:中公新書,2016.和中野润的《创价学会和公明党的研究》③详见中野潤.創価学会·公明党の研究:自公連立政権の内在倫理[M].東京:岩波書店,2016.是公明党研究专著,但仍未对自公联盟的成立逻辑提供有力的解释。而且,这两本著作均成书于2016 年,对于自公联盟其后的发展未有涉及。中北浩尔出版于2019 年的《何为自公政权》④详见中北浩爾.自公政権とは何か:連立に見る強さの正体[M].東京:筑摩書房,2019.堪称研究自公联盟的集大成之作,但该著作偏重分析两党的选举协作,较少探讨两党围绕政策议题的分歧与合作。

国内自公合作体制的研究中也涌现出一批代表作。⑤可参考以下研究:宫笠俐.“总体保守化”背景下日本“自公合作”体制走向探析[J].当代世界与社会主义,2016(3):105-111;李若愚.“正常国家化”背景下的自公执政联盟走向——以公明党为中心的考察[J].当代世界,2014(10):69-72;徐万胜.论日本“后自民党时代”的“自公合作”[J].日本学刊,2005(1):45-58.然而,这些先行研究均不同程度地存在下述缺陷。其一,大多数研究简单化了自、公两党结盟的原因。例如,曲静指出:“两党政治理念不尽相同,合作的唯一原因是国会内的多数派工作”。[4]这一论述对两党合作的复杂性和各时期的关系变化缺乏充分认识。其二,上述先行研究多从选举合作角度分析自、公两党何以能长期结盟,但没有论及两党在政策制定领域的合作,对两党的政策交集也着墨较少,因此未能解释自公合作体制长期稳固的原因。本文拟就上述问题做出说明。

政党联盟研究普遍关注联盟形成的原因及过程、联盟关系的安定性和延续性,以及联盟成员就政策制定展开的博弈。本文也拟围绕这三项议题展开讨论与阐述。具体而言,下文将依次梳理自、公两党结盟的历史经过;考察两党竞选合作的模式和效果;并探讨两党在政策制定过程中克服对立、彼此妥协的磨合过程。

二、自、公两党结盟的历史经过

自民党和公明党长期分属朝野两侧,在规模、政策立场、支持者构成等方面均存在显著差异。两党从战后相继成形、壮大,到最终结盟经过五十多年的酝酿,其间多次遭遇顿挫,并非一蹴而就。本文这一节拟重述两党走向结盟过程中的几个重要节点,梳理两党关系之变迁,进而分析结盟的主要因素。

(一)“言论出版妨碍事件”与自、公两党的首次接近

第二次世界大战结束后,在驻日盟军总司令部(GHQ)要求下,《宗教法人令》从1945 年12 月起开始实施,极大限制了政府对宗教活动的干涉。在此背景下,新兴宗教团体如雨后春笋般涌现出来,后来成为公明党“支持母体”的创价学会也是新法规的受益者。该团体原名“创价教育学会”,由教育家牧口常三郎创建于1930 年,1946 年更名为“创价学会”,其后在第二任会长户田城圣的带领下快速发展壮大。到1964 年11月在时任会长池田大作的授意下成立公明党时,信徒人数已经从1951 年的3,000 人左右膨胀至524 万户。

初涉政坛的公明党很快因其宗教背景遭到各党派的联手狙击。1969 年12 月,日本共产党突然发难,指责公明党阻挠明治大学教授藤原弘达出版《斩除创价学会》一书,侵害了出版自由。这场批判绵延日久,公明党遭到学者、作家、出版业界等的广泛声讨,在其后两届国会选举中的得票数也随之锐减。不过,执政党自民党却对这起“言论出版妨碍事件”表现得甚为宽容,对公明党多方庇护。公明党则对此心存感激,时任该党书记长的矢野绚也对《朝日新闻》表示,“坦率地说,就国会处理‘言论事件’的方式,感到了自民党的好意”。此次事件反映出自民党对公明党的宗教背景并无过多反感和警惕,其出手解围的举动也为两党日后的接近埋下伏笔。

(二)自、公两党在促成中日邦交正常化和通过PKO 法案的两次合作

“言论事件”拉近了公明党与田中(角荣)派的距离。其后,双方进一步在实现中日邦交正常化的过程中通力合作。从1971 年6 月起,公明党三次派遣“访华团”前往中国,与中国领导人会谈。公明党委员长竹入义胜汇总中方意见的记录(“竹入笔记”)对首相田中角荣产生重要影响,最终促成两国顺利签署《中日联合声明》。[5]

值得注意的是,公明党在中日邦交正常化过程中积极斡旋,无疑抱有重塑政坛形象的意图,而非单纯向自民党示好。而且,虽然自、公两党携手促成了中日邦交正常化,但双方在安全保障政策和自卫队职能等议题上仍存在显著分歧。自民党主张自卫队符合宪法精神,而公明党认为自卫队有“违宪的嫌疑”,甚至在1973 年党大会的活动方针中写入“应废除《日美安保条约》”的内容,立场比社会党等左翼政党更为激进。不过,公明党以“革新政党”的面目示人的阶段很快中止,表现出向“现实路线”靠拢的倾向,并放弃了此前关于安保政策的激进立场,转而与自民党“合流”。时任公明党书记长市川雄一与自民党干事长小泽一郎密切接触,促成自民、公明、民社三党就派遣自卫队前往伊拉克维和达成共识,并于1992 年6 月在参议院通过了《联合国维持和平活动合作法案》(简称《PKO 法案》),使自公联立政权初现端倪。

(三)“55 年体制”崩溃与自公同盟成立

1992 年8 月,自民党副总裁、竹下派会长金丸信被曝出非法收受政治资金,竹下派遭到巨大打击,自民党陷入严重危机。党内成员小泽一郎、羽田孜和武村正义纷纷率众“出走”,分别成立了“新生党”和“先驱新党”。这两个新政党在1993年众院选举中共取得68 席,加之细川护熙组建的“日本新党”取得35 席,使自民党的席位减至半数以下,不得不将政权拱手让给社会党、新生党、公明党、民社党等七党一派组成的联合党派,持续近40 年的“55 年体制”就此崩溃。

然而,细川上任不足半年,就因政治资金问题遭到在野党追究,3 个月后便引咎辞职,背负国民莫大希望的细川政权短命而终。1994 年6 月30日,短暂下野的自民党通过与社会党和先驱新党联合执政的方式重归政权,并在1996 年10 月的众议院选举中取得大胜。不过,由于经济长期低迷、失业率上升,自民党在1998 年7 月的参议院选举中败北,由菅直人牵头组建的民主党一跃成为参议院第一大党。为在国会两院确保过半数席位,自民党向小泽组建的自由党发出结盟邀请,双方于1999年1 月组成执政联盟。自民党也不断向公明党发出邀约,终于促成两党结盟。1999 年10 月,小渊惠三内阁第二次改组,由自民、自由、公明三党共同组建的“自自公”联合政权成立,也正式开启了自、公两党持续至今的合作之旅。

从上述历史经过中,至少可归纳出两点自公联盟成立的理由。第一,自民党在政策立场上的包容性,以及公明党在政策方面的现实性和灵活性是促成两党结盟的重要原因之一。虽然自民党是保守主义政党,但长期执政的经验赋予其全民政党的特质,擅长根据世情变迁和民众需求调整施政理念和政策主张。[6]而公明党在政策制定方面也具有审时度势、灵活机变的特征。尤其在经过“言论事件”的打压后,公明党收敛了锋芒,党派性格中的保守性和务实性浮出水面,对入阁执政的热望又促使该党寻求与强援联手,终于与自民党结盟。自、公两党富有弹性的政策立场为合作留出广阔的议价空间,对彼此而言都是理想的结盟对象。第二,双方的结盟也要得益于党派领导的圆融和两党成员密切的私人关系。虽然自、公两党曾围绕安保外交和政治改革等议题发生冲突,但都为对方留有余地,不曾“赶尽杀绝”。两党中也不乏私交甚笃的成员,如上文提及的田中角荣和竹入义胜,以及分任自、公两党干事长的野中广务和冬柴铁三等,即使分属朝野对立的党派,依然保持着良好的关系,为日后结盟开启了方便之门。

当然,自、公两党屡经波折后选择结盟的因素不限于此。事实上,正如本文开头所述,双方合作以谋求选票数量的最大化,以及在政策制定上形成的相互协作与妥协的模式无疑是构成自公联盟长期屹立不倒的决定性因素。这两项因素将在下文展开论述。

三、选举制度改革与自、公两党的选举合作

综观两党迈向结盟的经过,除了上节整理的几项要素之外,1994 年的选举制度改革也是关键契机之一,而提高胜选概率更是自、公两党保持同盟关系的重要基础。下文拟通过两党的选举合作分析联盟长期维系的原因。

(一)选举制度改革促成自、公两党结盟

选举制度改革揭开了日本战后政治格局的新篇章,对于激发日本形成更有活力的政党竞争模式具有深远意义。日本战后长期实行每个选区产生三至五个议席的中选区制度。这一制度助长了派阀政治和金权政治,弊端丛生,引发国民不满,使得选举制度改革日益成为紧切的课题。经过各党间多轮磋商谈判,《公职选举法修正案》于1994 年1 月在国会两院获得通过。选举法规定,全国被划分为300 个小选区和11 个比例代表区,分别产生300 名和200 名议员;且同时引入了双重候选人制度,允许在小选区落选的候选者于比例区“复活”。因此,新选举制度中小选区产生的席位更多,对大党较为有利,自民党从此次改革中获益最为显著。公明党则对新制度不满,多次谋求再度改革以提升比例选区的份量。显然,与自民党结盟是公明党试图弥补新选举制度对其选票损耗的重要举措,而做出这一决定与该党对胜选的渴望格外强烈是分不开的。

公明党创立早期的支持者主要是出生于农村地区、受教育程度较低、收入水平偏低的30、40岁女性。[7]二战结束后,日本开始恢复经济和城市建设,城市对劳动力的需求快速增加,吸引大量劳动力从农村涌入城市。对于这批来到陌生地区从事艰苦体力劳动,又因缺乏人际关系网络而孤立无助的人们而言,高扬起“为大众代言、为大众战斗”旗帜的公明党及其背后的创价学会具有强大的感召力。因此,公明党支持者的忠诚是其他政党难以比拟的。而且,虽然在选举中获胜对于任何一个政党或政治家而言都至关重要,但公明党却将其视为生死攸关的头等要务,将胜选的意义拔高到无以复加的程度。[8]这种急欲从“体制外”进入“体制内”的迫切心态可以很好地解释公明党为何要以“阁内结盟”而非“阁外协作”的方式与自民党结盟。正是出于对胜选的强烈追求,选举制度改革才对公明党造成了格外重大的打击,也为该党注入了与自民党结盟的动力。

从自民党的角度而言,尽管改革后的选举制度对己有利,但面对严峻的选举形势,仍不得不抱有强烈的危机感。随着“55 年体制”的崩溃和中选区制度的废除,以后援组织为中心的派系活动出现弱化趋势,加之地方党组织日趋涣散,造成自民党对选民的动员能力有所下降。而且,受经济长期不振影响,自民党削减了公共事业费的支出,导致与农业法人协会和医师会等友好团体开始脱钩,其后果是自民党的支持基盘严重萎缩。在此背景下,在城市选区深耕细作多年的公明党对补充自民党票仓的作用日益凸显,堪称其理想的合作对象。下文将对自、公两党的竞选合作模式和成效进行具体分析。

(二)自公联盟在选举制度改革后的竞选合作

自公联盟在选举方面的特殊优势主要体现在以下两个方面。

第一,自、公两党的支持群体有互相补充的效果。根据日本公益机构廉洁选举推进协会于2018 年1-2 月实施的“第48 届众议院议员总选举全国意识调查”(以下简称“意识调查”)所示,①该调查数据下载自东京大学社会科学研究所数据库研究中心(Social Science Japan Data Archive):https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/两党支持者的人口构成存在显著差异。如图1 所示,从性别来看,自民党的支持者男女比例较为持平,而公明党支持者中女性占比明显高于男性,达到近60%。从年龄来看,两党支持者的分布趋势大体一致,但自民党支持者更年轻,而公明党支持者则有相当部分(15.9%)集中于80 岁及以上的老年群体。从教育程度来看,公明党支持者的学历更高,近半数(46.6%)受过大学及以上教育;而自民党支持者中占比最高的群体是高中学历者(40.3%)。从职业来看,自民党支持者主要由在职工作者和学生组成,而公明党支持者中家庭主妇占比超过三分之一(33.8%),无职者也有近四分之一(24.7%),显然是该党支持者中高龄者人数众多所致。最后,从居住地来看,自民党支持者在规模各异的地区分布较为平均,而公明党支持者则主要来自大城市和人口在十万及以下的市町村。总之,两党的支持阶层较少发生重合,叠加后几乎覆盖了全体选民,因而能够有效增加两党的得票数量。

图1 自、公两党支持者的基本构成

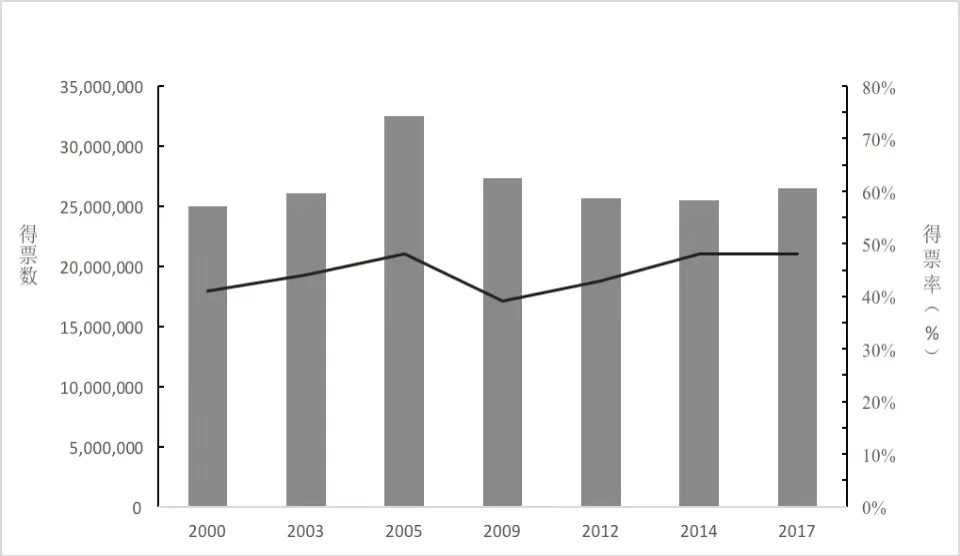

根据日本内阁府发布的选举相关数据所示,结盟对自、公两党的得票增益确实很显著。先从公明党来看,在2000 年众院选举中,公明党在比例选区得到776 万票,比1993 年众院选举的得票数增加265 万票,增幅高达34.1%。此后该党的得票数也不断攀升,在2005 年众院选举中取得近899 万票,达到建党历史上的顶峰(图2)。再从自民党来看,在结盟后的第一次众院选举中,该党在小选区得到近2500 万张选票,比1996 年众院选举增加了约317 万票,涨幅为12.7%。得票率的上涨也较为显著,比结盟前的36%左右(1996 年众院选)增加了五个百分点至41%(2000 年众院选),2005 年众院选举时进一步上升到48%(图3)。

图2 公明党在众院选举比例选区的得票数和得票率(2000-2017)

图3 自民党在众院选举比例选区的得票数和得票率(2000-2017)

分析结盟后自、公两党的议席占有率和政党支持率之变迁,还能观察到公明党凭借其深厚的支持基础对自民党所起到的“安全网”作用。自民党最近十余年在国会所占议席数波动极大,高峰时众院议席达到296 席(2005 年),低谷时跌至119 席(2009 年)。这种动荡既是由现行选举制度所导致,[9]也多少显示出自民党支持基盘中存在的不稳定性。与之相比,公明党的国会议席数一直维持在50 席左右,很少出现剧烈起伏(图4)。

图4 自民党和公明党众院选举选举议席占有率(2000-2017)

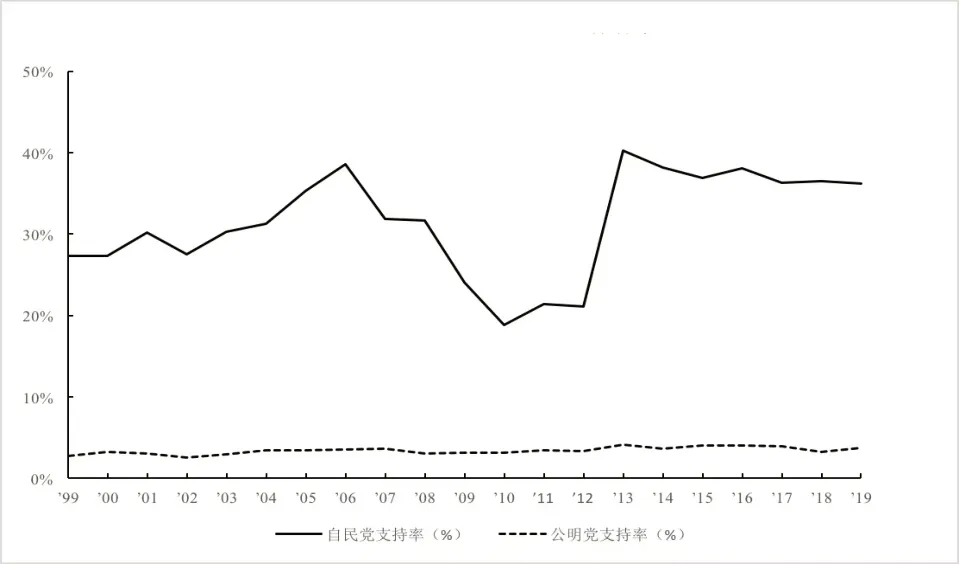

而且,公明党的支持率也十分稳定。根据NHK 放送文化研究所实施的“政治意识月例调查”,自民党的支持率在2005 年和2012 年底分别达到两个峰值,最高时攀升至40.2%(2013 年),达到2010 年的两倍,呈现出大起大落的特征;而公明党的支持率则长期保持在3~4%左右(图5)。在选举投票率普遍低迷的情势下,公明党拥有的700 万张固定票对于两党联盟而言是极为宝贵的政治资产。因此,尽管与自民党的实力存在明显差距,公明党却经常得以扮演“关键少数”的角色,与自民党相互借力,共同维持联盟的势力。

图5 自民党和公明党的政党支持率(1999-2019)

第二,自、公两党在结盟过程中发展出成熟的竞选合作机制,可以有效地取长补短,提高两党候选人的胜选率。自民党在小选区更有胜算,因此公明党较少在小选区拥立候选人,而是全力支持自民党候选人。而公明党主要依赖在比例区争得席位,自民党对此给予积极援助,两党对彼此候选人的推荐率在近几次国政选举中都接近或达到100%。

具体而言,从自民党来看,公明党的助力对其保持独大优势十分重要。以2017 年众院选举为例,在自民党赢得的215 个小选区席位和66 个比例代表区席位(共281 席,在众议院占比60%)中,有62 个席位如果得不到公明党的协助则无法取得。[10]换言之,如果缺少公明党选民的支持,自民党只能取得219 个席位,在众院占比降至47.1%,甚至无法赢得过半数席位。在2019 年参院选举中,公明党在32 个选举“一人区”和4 个选举“二人区”都推荐了自民党候选人,也没有拥立本党候选人,为自民党提供了强援。

再从公明党来看,2005 年以后,该党的得票数有所下降,在2017 年众议院选举中回落至690 万。这一方面是因为创价学会无法吸引更多信徒,会员人数接近饱和;此外则是由于会员老龄化程度加深,导致集票宣传能力下降。而且,由于该党较少吸引到无党派选民的选票,因此相对得票率在12~15%左右徘徊,无法提高。在支持者基础日渐萎缩的情势下,自民党的支持自然就十分必要了。两党结盟以来,自民党对公明党的支援力度确实在不断加大。在2019 年参院选举中,尽管两党都在爱知、兵库、埼玉、福冈和神奈川这五个选举区拥立了候选人,但自民党仍然推荐和支持了公明党候选人。时任官房长官菅义伟还亲自前往“激战区”兵库县选举区,为公明党候选人高桥光男的竞选活动呐喊助威,充分展现出自、公两党团结协作的面貌。得到自民党推荐的公明党候选人最后全数当选,这一成绩与自民党的鼎力支持是密切相关的。

(三)自、公两党竞选合作的失败案例

值得注意的是,自、公两党的合作也不乏失败案例。

第一种情况是尽管两党以联盟为先通力合作,却未能在选举中取胜。例如,自、公两党联手推举前冲绳县宜野湾市长佐喜真淳出战2019 年9 月底的冲绳县知事选举。执政联盟对此次左右普天间基地搬迁动向的选举非常重视,“举全力”策划选战。但此次选举却以在野党阵营力推的前自由党成员玉城丹尼获胜而告终。

第二种情况是虽然自、公两党按约展开合作,但彼此缺乏信任,互有保留,对选举结果造成了负面影响。例如,在2011 年的冈山县议会议员选举中,民主党候选人江田五月曾是新进党成员,与公明党人私交甚好。因此,公明党对自民党推举的候选人山田美香态度冷淡,不愿投入全力支援。而自民党在该县与“奋起日本”党的关系更为紧密,使自民党支持者投票方向分散,仅有7%的选票投给了公明党(比例区),24%的选票却流向“奋起日本”党,导致山田以12 万票的较大劣势被江田击败。[11]

第三种情况是自、公联盟彻底放弃在竞选中合作,各自为战。这种现象出现在2017 年东京都议会议员选举中。当时,东京都议会的自、公两党成员因围绕议员收入削减事宜产生严重分歧,解除了两党在都议会的同盟关系。其后,东京都知事小池百合子组建“都民第一会”,公明党选择与都民第一会携手共赴选战。公明党的23 名候选人全部顺利当选,保持了都议会第二大党的地位。自民党却遭遇了前所未有的惨败,只有三分之一的候选人赢得了席位,将都议会第一大党的位置拱手让给了都民第一会。虽然自民党此次败北主要应归咎于都民第一会的迅速崛起以及森友和加计学园等丑闻的发酵,但失去公明党的协助无疑也是一记重创。据《每日新闻》估算,如果自、公两党联手参选,自民党有望增加12 个席位,可超越公明党确保都议会第二党的地位。[12]

上述案例表现出自公联盟在选举合作中的复杂性与多面性。首先,两党联盟并非所向披靡,能否胜选取决于许多其他因素。第二,两党在国政选举层面的合作较为紧密和稳定,但在地方级别的选举中仍存在许多变数,需根据具体情况进行分析。最后,尽管公明党整体实力较自民党为弱,但在某些选区并不乏强劲实力,既可为自民党提供强援,也可对其形成有力的牵制。

综上所述,选举制度改革促使将胜选视为头等要务的公明党向自民党靠拢,参与联合执政既使公明党在一定程度上避免了小选区比例代表制对小政党的不利影响,也有效提高了候选人的当选率。而自民党经过数次分裂重组后实力有所下滑,亟需他党襄助才能巩固和扩大议席,与公明党结盟后的确实现了这一目标。总之,自、公两党是以“当选第一主义”为首要前提结成的政党联盟,并在二十余年的结盟过程中摸索出一套有效的竞选合作模式。虽然偏离了“最小化获胜联盟法则”,但两党结盟对双方选票的加成无疑超过了维持“冗余联盟”所付出的成本。

四、自、公两党围绕修宪议题的对立与合作

除竞选以外,政党联盟的形成和维持还包括在议会提交、审议和通过法案,以及组建联合政府等方式。[13]作为长期执政的联合政府,自、公联盟在政策制定方面的协作相当紧密。公明党长期保持举全党之力支持自民党施政的态势;对于公明党力推的政策,自民党也积极施以援手,发挥国会第一大党的实力促成政策的实施。然而,两党之间亦存在不少政策分歧。例如,自民党希望重启核电站,公明党则致力于推动去核电进程;自民党力主上调消费税,公明党则主张只有在经济增长达到一定目标时才考虑消费税增税问题。不过,双方主要的对立在于外交和安全保障领域。自民党强调以“守护国家名誉和利益”为重,驳斥中、韩等国就历史认识问题对日本的批判;公明党则突出该党在促进日中、日韩邦交正常化过程中的贡献,主张以脚踏实地的姿态推行和平主义。关于是否应通过修改宪法第九条以彻底改变日本的安保体制,自民党坚决主张修宪,公明党却持保留态度,两党之间存在明显分歧。前文曾指出,政党组成联盟的出发点之一是拥有趋近的政治目标和政策立场,从而便于凝聚共识、协商共事。那么,在围绕重要政策领域长期对立的前提下,自、公两党何以确保联盟稳定的策略值得探究。本节首先简述宪法第九条修改进程,之后分析两党在结盟前后围绕修宪的合作与交锋,最后讨论自公联盟长期维系的原因及其前景。

(一)宪法第九条修改进程

修宪是自民党长期追求的政策目标,其中以针对第九条的修改最受关注,也持续引发激烈争议。从20 世纪50 年代以来,日本政界保守势力多次谋求修改第九条,但始终未能如愿。2009 年9 月,自民党失去了执政地位,其修宪事业随之陷入低谷。在2012 年12 月夺回执政权后,由安倍主导的修宪事业才再次启动。2015 年7 月,新安保相关法案在自民党的强推下获得参众两院批准。该法案允许日本政府随时向海外派遣自卫队,为盟国军队提供包括补给和弹药等在内的后方支援。自民党还修订了应对朝鲜半岛发生突发状况的《重要影响事态法》,撤销了地理上的限制,将自卫队活动场所从原本仅限于日本周边的“非战斗地区”扩大到“战场以外”,允许自卫队在靠近战场的地区活动。因此,解禁集体自卫权显然是修改第九条的前奏。

同时,自民党还数次发布修宪草案,其中都将第九条第二项删除,改为“为确保我国的和平与独立及国家和国民的安全,保有以内阁总理大臣为最高指挥官的自卫军(2005 年版)/国防军(2012 年版)”;同时增加细则,写入“自卫军”或“国防军”的存在形式和职能范围等内容。安倍和自民党还多次在选举中将修宪演绎为重点议题,避免修宪淡出选民视野。在新冠疫情十分危急的2020 年春夏季,安倍依然频繁谈及其修宪设想和推进时间表,表现出强烈的修宪意愿。

近年来,由于在野党的持续反对和自民党内部对修宪缺乏热情,加之民意调查数据多次透露出国民对这一议题的消极和反对态度,修宪进程长期处于停滞状态。安倍于2020 年9 月仓促卸任,菅义伟内阁的当务之急是应对新冠疫情和重振经济,更使修宪的实现遥遥无期。

(二)公明党如何应对修宪议题

公明党在解禁集体自卫权和修宪议题上通常展现出与自民党步调一致的姿态。两党结盟后,公明党协助自民党通过了《恐怖对策特别措施法》(2001 年)、《伊拉克复兴支援特别措施法案》(2003 年)、《特定秘密保护法》(2013 年)等逐步推进解禁集体自卫权的法案,并最终襄助自民党通过了新安保相关法案。

为何以人道与和平主义为立党宗旨的公明党并不抱持反对修宪的立场呢?第一,公明党的和平主义理念中蕴含着浓厚的现实主义色彩,认为强化自卫队机能可以确保日本的和平。同时,该党从“反战和平主义”的立场出发,认同将自卫队派往海外参与维护地区稳定的做法[14]。第二,公明党施政方针的核心并非外交及安全保障领域,而在于与国民生活存在密切关系的社会保障和环境问题等。在公明党的政党公约(Manifesto)中列出的五项核心政策内,“教育负担的减轻”列在最前,“安定繁荣的对外关系”列于最末。而自民党的政党公约开篇即突出其在外交和国防领域的政绩和抱负,并将修宪与安倍经济学、安心社会、地方振兴和防灾并列为核心政策之一。由此可见,两党在政策领域各有侧重,与自民党相比,公明党较少依靠其在安保问题上的立场和表现吸引选票。

与此同时,公明党也展现出对修宪的保留和反对态度。两党结盟之前,公明党曾一度基于第九条的精神反对行使集体自卫权。自公合作框架搭建后不久,针对前首相森喜朗和小泉通过修宪强化日本自主防卫能力的主张,公明党都曾予以积极反抗。在自民党于2012 年12月重返执政并再次启动修宪进程后,公明党虽然表现出谨慎支持的态度,但并非全盘接受自民党的修宪方针。在政党公约中,该党并未明言赞成修宪,也反对将自卫队写入宪法,这无疑与自民党“在宪法中明确自卫队职能”的主张相对立。总之,公明党努力在捍卫建党宗旨和避免与盟友直接冲突之间求取平衡、致使其修宪立场难免具有模棱两可和摇摆不定的特点。

(三)自、公两党围绕修宪议题的协调机制

由于自、公两党在竞选方面高度依赖对方的支持,因此必须对彼此的政策立场有所顾忌,并由此发展出一套求同存异的协调机制。具体到修宪议题,公明党经常动用其“关键少数”的力量,扮演执政联盟中“刹车”的角色,促使自民党在修宪议题上做出让步。公明党一方面对修改第九条持消极态度,阻止自民党推进过于激进的改动;另一方面长期呼吁修宪的实施应建立在与在野党和国民取得广泛共识的基础之上,抵制任何一方政治势力罔顾民意强行推进。对此,自民党往往表现出妥协退让的姿态,对修宪政策做出调整。

比较自民党在不同时期发布的修宪草案和相关解释,能观察出其中的保守主义色彩有减弱的趋势。第一,如上文所述,自民党在修宪草案中拟删除第九条第二项,将自卫队升级为“自卫军”或“国防军”。该主张认为动摇立宪主义根基而饱受批判。作为回应,自民党宪法改正推进本部于2017 年发布《汇总有关修宪的观点整理》,[15]指出该党还在探讨另一套九条修改方案,即在维持原条款的基础上,以“加项”的方式补充有关自卫队职能的内容。这是一种折衷方案,可视为自民党向反对删改第九条原文的护宪派做出的妥协。第二,分析自民党2013-2019 年的政党公约中涉及修宪的内容,可以看出“希望得到国民广泛理解”这一措辞出现的频率明显上升。在2013 年版政党公约中,自民党将“来吧,(创造)时代要求的宪法”设定为修宪板块的主题,强调修宪的主要目的在于修改和填补现行宪法中落后于时代需求的条款,此后几年的政党公约也延续了这一主题。但在2019 年版政党公约里,修宪部分的标题中加入了“以得到国民广泛理解为目标”的字眼,并置于“新时代的宪法”之前,表现出自民党对民意的顾虑。

当然,自民党的修宪立场和修宪草案的行文措辞发生上述变化,在很大程度上源于在野党、知识界和国民对修宪议题的冷淡以及对自民党强推修宪的不满。压力之下,自民党调整策略,展现诚意,主要目的在于夯实修宪的民意基础,最终实现修宪的愿望。不过,自民党的让步与公明党的“遏制”也不乏关联。正如公明党国会对策委员长漆原良夫在接受中北浩尔采访时曾指出的:“如果公明党坚持反对,自民党会做出让步。虽然自民党的议席数具有压倒性优势,但考虑到选举,必须重视公明党。无论如何,公明党在各小选区也拥有1~2 万张选票。这一点在自民党中是默认的共识。”[16]在第九条的变更必将深刻影响日本现行军事外交政策的情势下,公明党对修宪保持谨慎保守的态度,对自民党形成了有力的牵制。同时,通过在修宪议题上展现出的温和对抗的姿态,公明党也向支持者证明了维护本党基本立场的决心和实力,而非处于被盟友全盘压制的低位。从自民党的角度而言,虽然不得不在制定修宪政策时做出让步,但也换取了尊重盟友和选民意志的好名声。两党再次以这种特殊的方式强化了合作关系。

五、结语

本文重点探讨了自、公两党结盟的历史过程、双方在竞选方面的协作,以及两党围绕修宪议题展开的博弈。研究显示,自公联盟得以长期存续主要得益于以下三点。第一,自、公两党在历史上虽有摩擦,但没有根本性矛盾,存在合作基础;加之两党领导人私交不浅,因此双方的最终联手可称得上水到渠成。其次,赢取选票是促成两党长期结盟的关键因素。自民党依赖公明党在选战中的帮助,因此不惜打破“最小化获胜联盟法则”,与公明党结成“冗余联盟”,从而既能进一步扩大其在国会中的优势,又能为筹到修宪所需的三分之二赞成票增加砝码。对于公明党而言,与自民党结盟从而入阁执政是实现其政治理想的最直接便捷的通道。利用政党同盟中的成员多为“公职寻求型”这一理论框架来分析,我们就不难理解,自民党寻求国会席位,而公明党则重视入阁理政,双方从同盟关系中各取所需,故而能确保合作的稳固和长久。第三,自、公两党在政策方面虽不乏矛盾,但双方已就修宪等复杂议题摸索出一套行之有效的合作机制:公明党能够坚持本党立场,对强大盟友的政策提出异议,发挥关键少数的牵制作用;而自民党也能根据公明党的意见调整政策,从而赢得更多中间选民的认可。可见,在政党规模和政策立场等方面大相径庭的两个党派结合并长期维系盟友关系似乎有悖常理,但自公合作体制的产生和延续事实上具有高度的必然性与合理性。

菅义伟就任首相后面临诸多挑战,还将于2021 年迎来众院选举,需倚重公明党之处仍然很多。而困扰于支持者老龄化程度日益加深的公明党也依然需要自民党的强援。如果自、公两党继续贯彻既往合作方针,那么我们还将继续目睹这对组合如跳交谊舞一般此进彼退、你来我往的切磋过招。