思维导图在工程力学翻转课堂中的应用

2021-11-10常利武孙玉周许君风

常利武 孙玉周 许君风

中原工学院建筑工程学院(450007)

0 引言

近年来,翻转课堂作为一种新的教学模式越来越受到教师们的青睐。翻转课堂借助现代信息化教学环境,课前布置预习或观看课程微课任务,引导学生自主学习。课堂不再是老师的“独角戏”,而是师生之间、生生之间互动交流的场所。课后不再是单纯的布置书面作业,而是引导学生课后反思和知识的延伸。相对于传统教学模式,翻转课堂突破了时空条件的限制,促进了多维互动,使学生真正成为学习的“主角”,更能体现“以生为本”的教育理念。

翻转课堂教学模式在一定程度上改变了过去填鸭式教学的弊端,使学生由被动学习转变为主动学习,成为培养学生自主学习能力和团队协作精神的有效途径。实施翻转课堂,很大程度上调动了学生学习主动性和积极性,但在实施过程中也存在不少困难,如学生课前自主学习环节只关注学习资料,缺乏对课程微课或课件的思考和应用;课中学生讨论或讲解环节,部分学生往往只流于形式,并未真正参与其中,仅仅是由原来的“先教后学”变成了“先学后教”的教学模式[1];学生课后反思环节,往往只是停留在单个知识点的理解层面,不追究力学理论和实际工程的联系,缺乏对所学知识点逻辑关系的思考和总结。为有效解决翻转课堂实施中的上述问题,加强对学生课前、课中和课后的学习引导显得尤为重要。

工程力学作为高校工科专业的一门重要专业基础课,是我校建环、机械、材科、纺织、车辆工程等专业的核心课程。工程力学课程涉及的抽象概念较多且难理解、知识碎片化且知识点之间逻辑关系复杂,只有对力学概念和知识点融会贯通才能灵活地分析和解决实际问题。思维导图运用图形和文字相结合的方式,将与中心主题有关联的知识点之间建立起逻辑关系,实现新旧知识点的有效衔接,建立其各知识点之间的记忆联系。思维导图可以将各级主题及其之间的相互隶属关系清晰地表现出来,已经成为归纳整理知识点和提高学生学习效率的重要手段之一[2]。运用思维导图对学生翻转课堂的各个环节进行引导,可使学生在课前预习环节和课后对各知识点的逻辑关系及其知识点的应用多思考、多归纳,从而有效提高翻转课堂的效果。

1 思维导图在工程力学翻转课堂中的实施策略

基于思维导图的工程力学翻转课堂教学实践,旨在通过思维导图克服常规翻转课堂存在的弊端,调动学生的学习主动性,形成工程力学自主性学习的能力,从根本上提高课堂的教学效果。课堂教学改革的具体实施策略包括以下几个方面:

1.1 利用思维导图,使知识掌握更加系统化

工程力学课程包括静力学和材料力学两个部分。静力学主要研究刚体在力系作用下的平衡规律,讲授物体的受力分析、力系的简化和力学的平衡问题。而材料力学主要研究构件的强度、刚度以及稳定性问题,讲授四种基本变形(轴向拉压、剪切、扭转和弯曲)的应力及变形计算。工程力学各章节相对独立、且相似或相同的概念较多,同学们学起来容易出现概念混淆的问题[3]。在课堂上引入思维导图,帮助学生区别易混淆的概念,加深对各知识点逻辑关系的思考。课前预习环节,要求学生分组完成布置的“填空”式思维导图,便于学生对所学知识的复习和新知识的预习,有利于加强学生对各知识点的系统认识。同时,教师通过制作思维导图有助于其理清授课思路,提高教学质量。课中在学生分组展示预习版的思维导图的基础上,引入具有较强工程背景的例题培养学生理论联系实际的能力,让学生体验到工程力学在实际生产生活中的应用,从而提高其学习的兴趣。课后引导学生对课堂的重难点内容认真梳理,深层理解各知识点的联系,完成“学生版”的思维导图,真正体验将知识点由“厚”变“薄”的过程,更加系统化地掌握课堂内容。

1.2 利用思维导图,让学生思考更深入

翻转课堂可有效改善传统填鸭式教学的弊端,教师通过课前布置微课教学视频、课前预习作业、课中讨论及引导、课后反思等环节,大大提高了学生参与课程的积极性和主动性。但在实施翻转课堂的实践中,发现不少同学往往只局限于完成教师布置的学习任务,缺少对知识点的自我归纳和思考,难以形成各知识点的系统化理解。“思维导图+翻转课堂”教学模式运用易于接受的图形和文字,实现不同知识点的有效衔接,促进学生对知识点的深入思考。在翻转课堂汇报思维导图成果及修改完善思维导图环节,教师应多引导各种思维不断碰撞和积极思考,达到对知识点的熟练掌握。

1.3 利用思维导图,提升学生的综合素质

思维导图作为一种将放射性思考具体化的方法,在培养学生的创新思维能力、逻辑思考能力、团队协作能力以及信息技术能力方面有显著作用[4]。学生根据所学知识点的理解和掌握,对某一章节或知识点所涉及的知识进行高度的组织,在教师的引导下进行合理的加工形成“个性化”的思维导图,可以培养学生的创新思维能力和良好的逻辑思维习惯。在课堂教学中,利用思维导图的多线程、放射性的思维方法,引导学生对相关知识点的联系和区别、理论知识的工程应用勤联想、多思考,使课堂教学变成培养学生发散思维能力的主阵地。鼓励学生积极参与小组思维导图的制作、课堂汇报与讨论,体验思维不断碰撞、启发的学习过程,锻炼学生的团队协作精神和口头表达能力。

2 思维导图在工程力学翻转课堂中的应用

借鉴高校教师在基于思维导图的翻转课堂教学模式设计和应用研究成果[5-10],笔者将思维导图应用于部分工程力学翻转课堂教学中,以期解决学生参与度不高、缺乏对知识点逻辑关系的思考、忽视所学理论知识联系实际工程等问题。下面以平面任意力系的平衡条件和平衡方程一节为例,详细说明“思维导图+翻转课堂”教学模式的实施方案。

2.1 课前预习环节

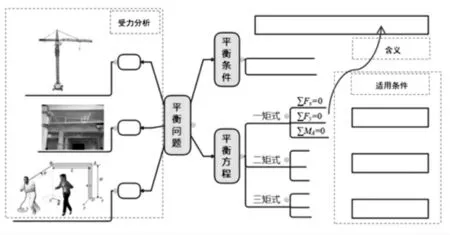

按照5人为一组进行分组,然后以小组为单位建立微信群,要求成员观看微课或课件后讨论并填充图1所示的思维导图。通过完成实际问题的受力分析,特别是趣味性的题目(图1左下方,周培源大学生力学竞赛试题)吸引学生对平面力系平衡问题的兴趣,实现课程理论联系实际的教学目标。通过对一矩式中各式所代表含义的填充,让学生充分理解各等式的含义。三种平衡方程的适用条件是最容易出现错误的地方,在布置课前思维导图时重点关注。此外,学生之间通过互相讨论交流进行合作学习,一方面可以加深对知识点的理解,同时也可激发学生的团队协作精神。为保证翻转课堂的教学效果,教师或助教应随时抽查并关注学生的预习情况,鼓励优秀学生根据自己的兴趣,针对某些知识点绘制属于自己的思维导图,用自己易于理解的方式建立与各知识点的联系。

图1 平面任意力系平衡问题思维导图

2.2 课堂教学环节

抽取3-5组学生进行思维导图成果汇报,真实了解学生的认知进展情况,并及时给与指导。为避免流于形式,教师最好通过设问和提问方式提高学生的参与度。接着展示本节课程的总思维导图供学生讨论,如图2所示。课堂讲解以图2所示的前两个实例为背景创设情境,引导学生解决实际问题。教学中首先穿插“力学建模”问题,引导学生如何正确地将实际问题抽象为力学模型及其受力分析,帮助学生构建和理解工程力学系统化理论及其本质,提高其发现问题和解决问题的能力。然后重点讲解平衡方程每个等式的实质含义,引导学生理解为何要对二矩式和三矩式的矩心选取进行限制。最后采用三种平衡方程分别对问题进行求解,通过“一题多解”培养学生发散性思维,让学生充分理解如何利用不同方法求解未知约束力。

2.3 课后反思环节

除了布置课后习题外,将图2中应用3作为课后讨论题,要求学生给出解题过程并讨论绳索拉力最大时的夹角大小。鼓励以小组为单位找出一个类似的应用实例,培养学生理论联系实际的能力。引导学生在“预习版”思维导图、课堂讨论及自我体会的基础上,总结本次课的重难点内容,认真梳理各知识点的联系,构建“学生版”思维导图,完成知识点由“厚”到“薄”的转化,提高学习效率和学习效果。

图2 平面任意力系平衡问题思维导图填充

3 结语

针对工程力学翻转课堂中学生参与度不高、缺乏对知识点逻辑关系的思考、忽视所学理论联系实际等问题,将思维导图融入到该课程的教学活动中。基于思维导图的工程力学翻转课堂教学模式,有利于激发学生学习的主动性和积极性,便于学生掌握各知识点之间的逻辑关系,有助于培养学生的核心素养,提高学生的自主学习能力和学习效率。