岭南特色茶文化在粤港澳湾区传承与创新研究

2021-11-09陈洁丹

陈洁丹

(广州番禺职业技术学院,广东广州 511483)

《粤港澳大湾区发展规划纲要》为粤港澳大湾区文化建设指明了方向:香港、澳门与珠三角九市文化同源、人缘相亲、民俗相近、优势互补,塑造湾区人文精神,坚定文化自信,共同推进中华优秀传统文化传承与发展[1]。这一要求是贯彻落实习近平总书记关于文化自信建设的重要精神。

岭南特色茶文化是最有生命力的生活文化,积淀着“心和气正、以和为贵” 的南粤文化精神 ,以“和而不同”的思路探讨文化融会传承和与时俱进的创新转化思路,将 “和谐意蕴”的岭南特色茶文化元素融入粤港澳大湾区文化建设,使岭南传统茶文化得以有效保护和可持续发展的同时更好地传承和发展岭南茶文化,为粤港澳大湾区的发展进行文化赋能。

一 岭南三种特色茶文化的特点、价值与表征

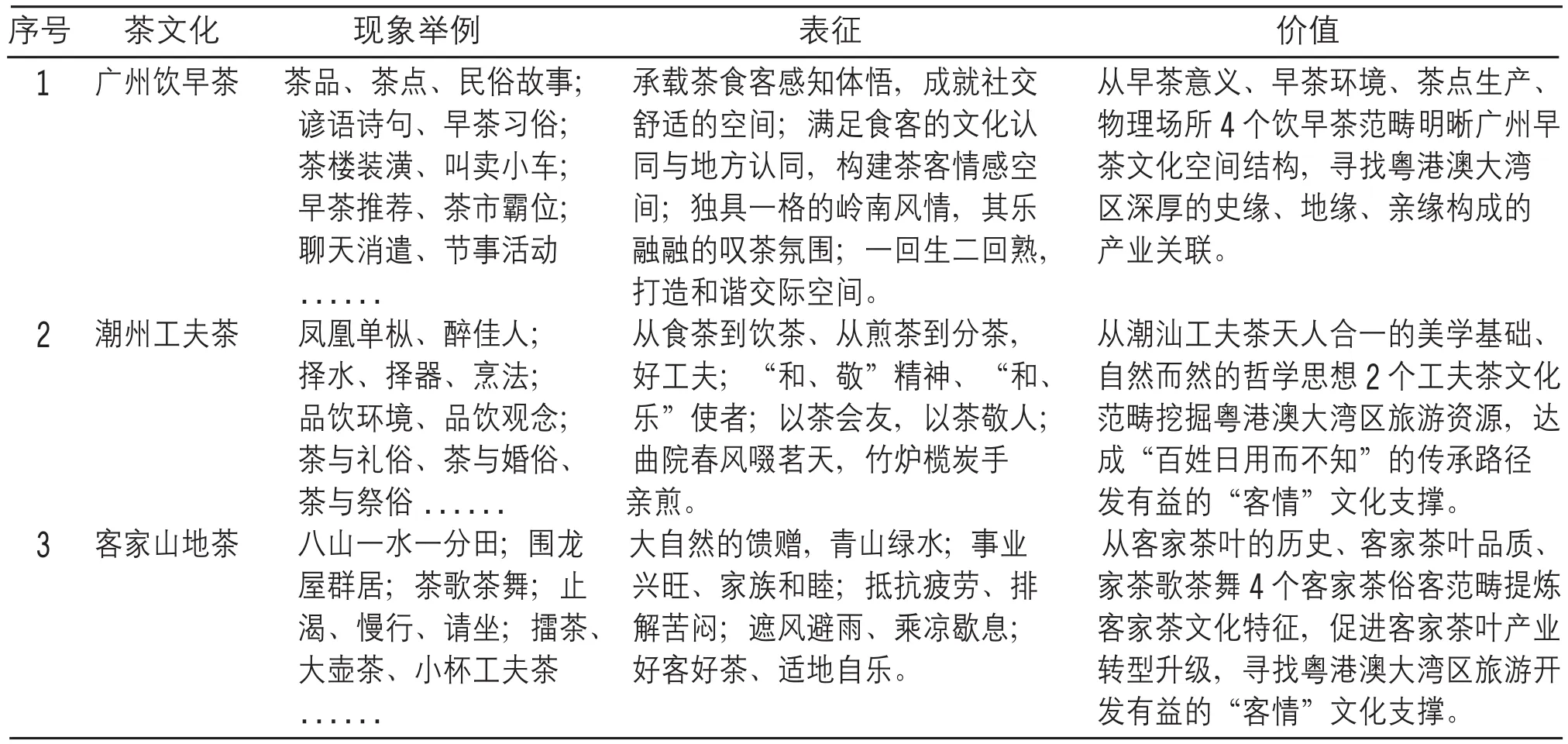

岭南茶文化源远流长,底蕴深厚,是中华优秀传统文化的重要组成,隐含着南粤大地厚重的人文气息。挖掘岭南茶俗价值, 以茶营生,可以富民;以茶会友,可以联谊;以茶养性, 和谐关系;以茶演艺,美化生活;以茶入菜,丰富饮食; 以茶制药,延年益寿。广州人的“饮早茶”、潮州人的“工夫茶”、客家人的“山地茶”是具有典型岭南社会文化生活气息和现代生命力的三种地域特色传统茶文化[2],对它们进行挖掘提炼和创新转化,不仅能更好地助力岭南经济的高质量发展,对提升粤港澳大湾区文化建设、振兴中国茶产业,繁荣中华文化具有重要意义。(详见表1)

表1 —岭南三种特色茶文化的特点、价值与表征

高效挖掘岭南茶文化可以加速湾区经济发展。岭南茶俗文化中广州茶楼、潮汕凤凰山、客家茶亭等人文、自然景观可以设立 “岭南特色大观园”;岭南民俗文化中的茶舞、茶品、茶器等可进行具有地方表征的产品外装设计;岭南山景怡人,好茶、好水、好人家,优越的茶树资源、自然风光、茶谚茶谣可用于提取纹样基因,运用于岭南特色产品设计、岭南服饰设计,提高本土特色茶衍生产品的人文气息与经济价值;岭南茶文化开发,“茶+”楼、 “茶+”山、“茶+”作坊、“茶+”村、“茶+”亭的旅游融合形式——在茶楼,游客品茶;在茶山,游客可做“茶农”;在茶亭,游客歇息;在茶作坊,游客识茶;在茶村,游客自乐[3]。

二 三种特色茶文化在大湾区茶文化建设中的融会转化路径

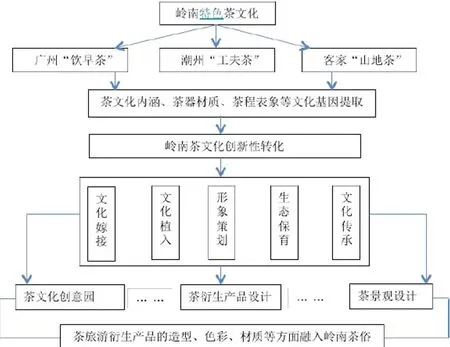

岭南茶文化如何挖掘,以便实现经济效益的创新性转化是岭南茶文化基因挖掘的瓶颈。根据非遗景观基因挖掘指标体系的操作指标,采用非遗景观基因的“感知、谱系、地域、含义、跟踪”等基因挖掘方法,结合形态、演变、传承、民俗四大特征指标凝练基因特征要素提炼岭南茶文化中经典且极具代表性的文化内涵,结合广州、潮汕、梅州本地旅游资源,通过文化嫁接、文化植入、形象策划、生态保育、技术传承等方式进行基因表征与文化传承。具体可以体现在茶文化创意园设计、茶服饰设计、茶景观设计等等,从其造型、材质、色彩等方面巧妙合理的转化设计(图1)[4],形成有经济效益的创新性转化,做好岭南三大茶文化保育与创新,突出茶基因提炼的实用性与附加值,助推湾区经济发展。

1.“潮汕工夫茶”在人文湾区旅游开发中的创新性转化

岭南是中华茶文化起源传播的重要基地,潮汕是岭南文化的集散地,是对外及对内的港口,潮汕的商情享誉海内外,潮汕工夫茶与生命融为一体,茶程规范内化为百姓的行为规范——百姓日用而不知。渗透到骨子里“自然而为”的哲思,是潮汕工夫茶活态文化的“真、善、美”,“人与自然的和谐相处”这是开发粤港澳大湾区旅游资源的总规则。

迄今,在潮汕地区有许多茶园和茶企业,其产业经营方式大多注重茶叶种植、茶叶加工和销售,但在针对茶文化旅游开发的规模及形式缺少整体规划设计和系统开发。地域特色的茶文化旅游产品欠缺,无法与潮汕工夫茶齐名。为提升湾区旅游的知名度,在潮汕,打造茶文化创意园,促进茶文化旅游资源:充分利用潮汕单丛茶的名茶资源和当地茶文化资源优势,以“生态化、基地化、功能化” 的标准进行规划设计,按茶种植区、茶加工互动区、茶文化馆、茶养生馆、茶特色民俗住宿区设置, 建设集茶叶种植、加工、商贸、茶文化和旅游休闲于一体的茶文化创意园区[5],从而进一步促进潮汕茶文化、茶旅游的发展。

2.“广州饮早茶”在人文湾区旅游产品设计中的创新性转化

广州饮早茶,底蕴深厚、潜力巨大,兼古今、集中外,兼有茶楼茶点及街头凉茶,体现人文关怀情愫,关注人的感知与体验、丰富了社会性和生活性,彰显了广府文化内涵。

粤港澳人文湾区经济发展需遵循社会普通性、文化信息共有性、文化模式整合性三个规则,湾区的发展为各区各类公共文化空间发展提供了优良氛围,广州饮早茶作为湾区传统饮食文化的杰出代表,立足人文关怀的角度对“饮早茶”社交文化空间进行挖掘与解构,探究粤港澳大湾区旅游资源的物质、精神与活动的关联与呈现方式便成了重要路径。

由此将广州饮早茶的茶楼、茶俗、茶点、街头凉茶等丰富的茶文化可开发为专项的旅游产品:茶楼参观(茶楼或临池或靠山或以植物掩映,以文园为代表的园林绿荫式建筑风格,以陶陶居为代表的仿古豪华建筑风格,以及现代的宾馆酒店风格);茶点品尝(虾饺、叉烧包、糯米鸡、干蒸、萝卜糕、蛋挞、生滚粥、拉肠粉、云吞面、猪脚姜、鸡仔饼等等);凉茶健体(薄荷凉茶、鲜藕凉茶、陈皮茶、荷叶凉茶、淡盐凉茶、香兰凉茶、橘子茶等等)。提取广府传统文化基因,创造性设计广府特产包装袋、广府旅游纪念品,提高广府的经济价值、品牌推广与地域特色的归属性。

3.岭南山地茶文化“客家山地茶”在人文湾区景观设计中的创新性转化

客家山地茶,在长期的客家茶叶生产和生活中,客家人把从内地故土传载而来的中原主流文化与岭南山地文化相互融合,形成了“客家本土化”的具有明显山地“封闭性”“适地性”“自乐性”的特征,是古代饮茶的活化石、中原文化与岭南文化的结晶以及自娱自乐的茶情表达。

客家人在其特定历史地理环境背景下,创造了以血缘家族为纽带、以地缘为依托的具有高度向心力的血缘家族聚居的围堡式民居形式、以山区小盆地农耕经济为基础的山地拓植农业及男女同耕的劳作模式,以及客家特有服饰、饮食、名人故居、古镇古村古茶亭古集市等,共荣熔铸了极具地域特色的客家文化资源[6]。

由此,在客家山地文化推广的景观设计,建议按照茶区田园风光旅游胜地的发展方向,将荒山野岭开发建成优质茶园及伴生水果园,同时配套建设仿客家民居建筑茶楼、民宿、剧场等旅游设施,处处青山绿水、茶果飘香的怡人休闲景观,也完美体现出客家文化的深厚内涵,于茶山村体验冬无严寒、夏无酷暑、山清水秀;于茶作坊品鉴客家传统炒绿的高火甜韵、先烘后炒的乌龙炒韵、现代炒绿的清香醇爽;于客家围屋品鉴客家擂茶、大壶茶与小杯工夫茶;于茶景区,享受精彩客家歌舞、茶艺表演及可口的客家美食;于茶亭,养脚力、品茶联,体验客家的助人精神。

三 三种岭南特色茶文化融入大湾区建设机制

1.市场导向机制

“粤港澳大湾区”是一个以岭南历史文化为基因的文化群体概念,基于深厚的史缘、地缘、亲缘关系,粤港澳大湾区居民语言、文化、习俗相通,而以岭南三地茶文化为脉络,提取文化与习俗基因,形成了紧密的产业关联,又构筑起相互交融的文化关系网络[7]。广州饮早茶、潮汕工夫茶、客家山地茶等茶文化深度挖掘,旅游产品设计,按照市场需求导向,按时代潮流发展创造性地将岭南民俗文化元素巧妙的融入,同时需要良好的政策与融资环境作为支撑,需要政府(把关顶层设计)、行业及地方(资金筹措)等社会主体的支持与投入。建立三地茶业集群,拓展国内外市场。

2.形成“科技+文化”转化机制

文化与科技相互依存、相互促进、彼此交融。2019年中国农业科学院茶叶研究所和中国茶叶学会联合开展“茶文化转化与创新”项目研究,深入挖掘茶文化的深厚底蕴,正本清源。岭南茶文化亦需形成创造性转化机制,建立茶科研中心,注重茶科技人才的引进,重视岭南三地茶文化品牌力量,才能形成“岭南特色”。现代社会是一个共享、开放型社会,技术发展不断更新,智能设计广泛,传统文化的传承需要利用现代技术与智能手段,以岭南三地茶文化产品表征设计为例,以计算机技术、信息传播技术作为继承、发展传统茶文化的技术基础,如构建《潮汕工夫茶》数据库系统、构建《广州早茶文化结构》媒体空间、按照数学统计方法研究《客家山地茶歌》语言等研究方法和形式等等。

3.创建岭南三种特色茶文化研究中心

建议由本地居民、专家学者、志愿团体或非政府组织联合成立岭南茶文化基因研究中心,设立岭南茶俗基因GIS数据库研究室、专项文献资料研究室、岭南茶文化嫁接转化研究室等。招纳茶学专家、著名设计师、中高职院校教师组建人才队伍,对茶俗文化的空间布局、产业业态、文化变迁和未来发展提出更具针对性的治理结构和转化对策。

4. 发挥网络新媒体传播优势

广州人的“饮早茶”、潮州人的“工夫茶”、客家人的“山地茶”是岭南茶文化佼佼者,三种茶文化需要构建自己的网络平台来展示产品与服务。创建网络社区平台,不断拓宽茶文化旅游资源开发与整合工作渠道,通过设计网络平台与受众进行互动(图文并茂的帖子发布-畅所欲言的游客留言-合理评价的跟踪反馈),亦可结合微信公众号、微博公众号、小红书,对茶文化资源进行开发打造。岭南茶文化的创新性表达需要三大主流茶文化遵循各自文化的隐喻性设计,丰富茶衍生产品的人文信息,选择符合现代网络推介的表达方式,导演推播系列《岭南茶文化旅游》宣传短片——潮汕工夫茶的工夫、广州饮早茶的多元社会空间、客家山地茶的采茶山歌,运用互联网+的传播路径,并借助教育功能开展茶文化进社区、茶文化进校园,扩大岭南茶文化的影响力。助推湾区经济发展。

四 结语

岭南茶文化的创新性转化应该从茶俗传承的静态化、个案化向文化基因挖掘可视化转化、文创融合动态发展,形成岭南茶俗文化的“空间功能”和“中国特色”。浓厚地域特色是岭南茶文化的首要特点,伴随“一带一路”重要节点城市共同研究开发岭南茶文化,无缝对接粤港澳人文湾区建设,本文聚焦于岭南茶文化脉络,梳理岭南三地特色茶俗活态文化基因、创造性挖掘茶俗旅游资源,以区域共享开放空间网络,从软实力的角度助力大湾区发展。