镌刻时代印记 传承红色经典

——河南省美术馆馆藏版画作品赏析

2021-11-09高敏

◇ 高敏

在中国数千年的历史长河中,20世纪是一个波澜壮阔的时代。在这个充满动荡和激变的历史时期,中国的社会制度、思想观念和生活方式出现了前所未有的巨大变革,变革精神贯穿于各个领域,而美术变革与社会变革紧密交织在一起,铸就了中国现代美术史的辉煌篇章,中国新兴木刻版画则是其中光彩夺目的一页。

发轫于20世纪30年代的中国新兴版画运动,是中国共产党领导下的左翼文艺运动的重要组成部分,顺应时代的浪潮,贴近民众的现实生活,将艺术性、革命性、战斗性和民族精神融为一体,在民族危亡之际为唤醒和发动中国广大民众投身革命做出了重要贡献。河南省美术馆自建馆以来,循着中国新兴版画发展的历史轨迹,经过不懈努力和探索,逐渐建立了富有特色的版画典藏资源体系。映现在眼前这些版画作品,见证着时代风云的变幻,镌刻着永不磨灭的红色印记,可以从中感受到中国共产党领导全国各族人民走过的光辉历程和伟大成就。

马克思主义与中国工人运动

马克思主义在中国广泛传播,是在俄国十月革命取得成功之后,以李大钊为代表的中国先进分子从中看到了实现民族解放的胜利路经,意识到只有马克思主义才能救中国,只有马克思主义才能为寻求救亡图存之路的中国人指明前行的方向。经过五四运动的推波助澜,更多仁人志士加入传播马克思主义的革命队伍,在荆棘之路上不断开拓,用信仰之光照亮“黑暗的中国”,唤起了时代的觉醒和民众的觉醒。马克思主义在中国的广泛传播与轰轰烈烈的工人运动密切结合,促成了中华民族发展史上开天辟地的大事件——中国共产党的诞生。从此,多灾多难的中国人民迎来了光明和希望。

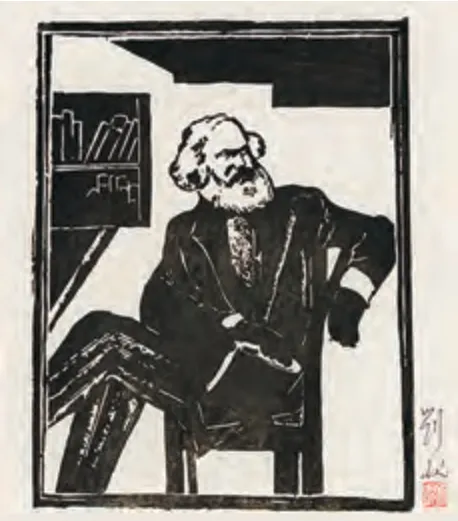

《马克思像》

刘岘 马克思 36cm×30cm 1932年 黑白木刻河南省美术馆藏

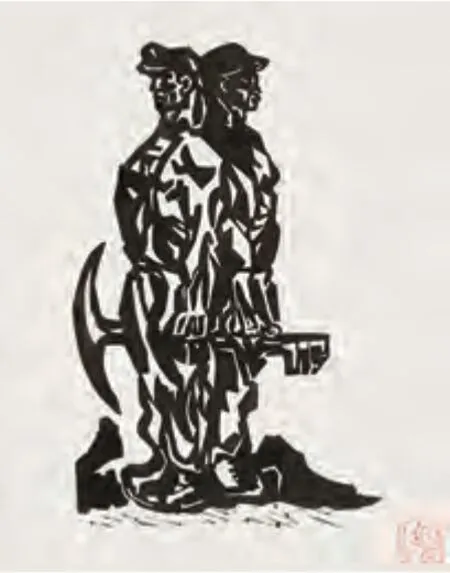

刘岘 同志 29cm×21.5cm 1932年 黑白木刻河南省美术馆藏

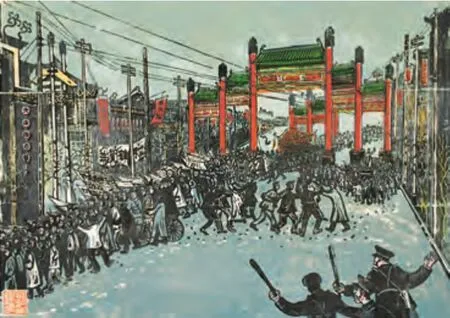

刘铁华 李大钊烈士出殡 40cm×57cm 1954年 套色木刻 河南省美术馆藏

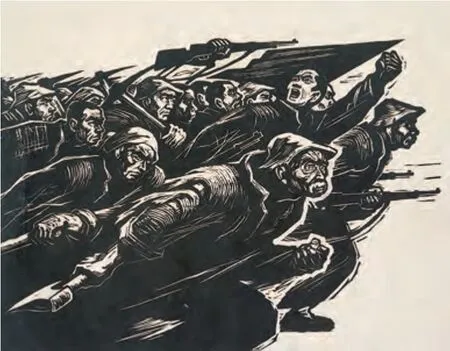

王威 二七风暴 90cm×60.5cm 1959年 黑白木刻河南省美术馆藏

陈天然 矿工怒火——向前进 22cm×31cm 1971年 黑白木刻 河南省美术馆藏

马基光 打回老家去17cm×12cm 1937年 黑白木刻河南省美术馆藏

这幅《马克思像》出自中国新兴木刻运动的先驱者刘岘之手。刘岘(1915——1990),河南兰考人,先后求学于北平艺专、上海美术专科学校、东京帝国美术学院。抗战爆发后,他愤然归国并参加新四军,创办“拂晓木刻研究会”和《拂晓木刻》半月刊,以刻刀为武器,组织抗日救亡宣传活动。刘岘曾在延安鲁迅艺术文学院任教,参加过延安文艺座谈会,担任过陕甘宁边区文化协会美术工作委员会主任,是唯一获得毛泽东同志亲笔题词鼓励的画家。

刘岘从事木刻版画的进步历程,与江丰、陈铁耕等人相似,均是得益于鲁迅先生的直接指导和教诲。1932年,刘岘创作这幅《马克思像》时,尚且无缘面见鲁迅先生聆听教诲,却早已通过鲁迅、冯雪峰等人的译著开始接触到了马克思主义的文艺思想。彼时,马克思主义在中国的传播范围逐渐拓展,对左翼文艺创作产生了重要影响,受到感召的青年艺术家们又用自己的作品与之呼应,形成了双向推动的新格局。《马克思像》虽然是刘岘初学阶段的作品,但刻出了这位思想家的深邃、睿智的特征及神情,与当时的许多木刻肖像相比,也算是技高一筹了。值得一提的是,1934年刘岘与黄新波等人创建的无名木刻社曾出版《无名木刻集》,封面就选用了一帧刘岘刻的《马克思像》。《无名木刻集》的封面用了《马克思像》,引发了鲁迅先生的担忧,他在致信陈烟桥的信中批评了此事,提醒木刻青年要注意斗争策略,要注意斗争安全。由此可以感受到鲁迅对青年木刻家的殷切爱护之情,以及当时的青年木刻家在白色恐怖下从事革命美术的凶险程度。

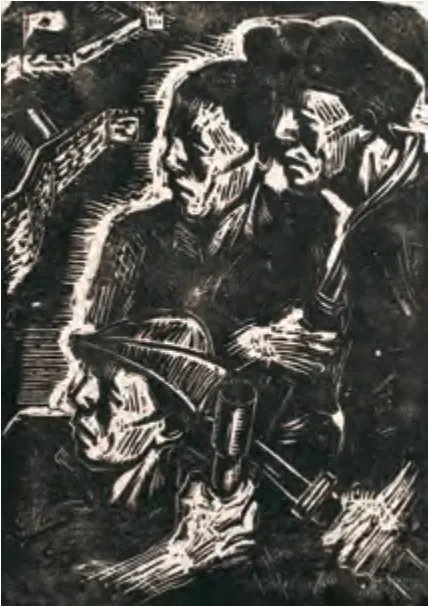

《同志》(两工人)

这幅作品也是刘岘于1932年创作的,同年刘岘还创作了《列宁》《贫困》《和平之神下的刽子手》《奏乐人》《示威》《嚎叫的大众》等木刻作品50幅。其中这幅《同志》《列宁》与《奏乐人》,经鲁迅先生推荐,曾于1934年3月参加了在法国巴黎举办的“革命的中国之新艺术展览”。《同志》展现了中国工人阶级的力量感,画面中两名工人背贴背紧靠在一起,面容坚定、刚毅果敢,造型简练生动,线条粗犷有力,黑白对比强烈,是刘岘早期木刻的代表作之一。创作这幅作品时,刘岘使用的还是旧式刻字的雕刀,用起来十分吃力,后经鲁迅先生指点,到内山书店买到了真正的木刻刀,用起来非常省力,对木口木刻技法的运用也更加得心应手。

《李大钊烈士出殡》

这幅作品展现的是1933年4月23日李大钊同志的葬礼场景。李大钊是马克思主义在中国的早期传播者,是中国共产党的主要创始人之一,对于推动中国工人运动的发展做出了巨大的贡献。1927年4月28日李大钊英勇就义后,由于反动当局的阻挠,其灵柩先是停放在北平下斜街土地庙内,后有转移至妙光阁街浙寺南院,一直未能入土为安。直到六年后,在北平地下党的秘密筹备下,李大钊烈士的遗体才得以安葬。这幅作品的创作者刘铁华先生(1915——1997),作为左翼联盟和反帝大同盟的成员,亲身参加了那场声势浩大的葬礼,所以对于当时的场景记忆深刻。据刘铁华撰写的回忆手稿《追忆革命烈士李大钊同志》描述:送葬人群四人手挽手一排,气昂昂地呼着口号,唱着哀歌,沿途各行各业群众不断加入,形成了长一二里的队伍,当走到西四牌楼要举行公祭之时,遭到了大批军警、特务、宪兵的殴打和抓捕。《李大钊烈士出殡》描绘的就是送葬群众队伍遭遇驱散和抓捕的冲突场景。李大钊葬礼事件之后,为了躲避当局抓捕,刘铁华来到北平京华美术学院西画系学习,这也为他从事新兴木刻版画创作奠定了基础。作为中国新兴木刻运动的推动者与践行者,刘铁华曾与王琦、丁正献、卢鸿基等人于1942年组建中国木刻研究会,并任常务理事。1991年中国美术家协会、中国版画家协会授予刘铁华“中国新兴版画贡献奖”奖章,表彰他为中国新兴木刻运动做出的重要贡献。

《二七风暴》

马基光 敌机过后13cm×9.3cm1938年 黑白木刻河南省美术馆藏

刘铁华 军民合作打鬼子36.5cm×24cm1942年 黑白木刻河南省美术馆藏

沙清泉 一棵麦子的成长23cm×10.5cm1944年 黑白木刻河南省美术馆藏

古元 烧毁旧地契26cm×17cm1947年 黑白木刻河南省美术馆藏

马基光 边耕边备战 12cm×16.8cm 1939年 黑白木刻河南省美术馆藏

古元 减租会 13.7cm×19.8cm 1943年 黑白木刻河南省美术馆藏

《二七风暴》刻画的是发生在1923年的京汉铁路大罢工时期的斗争场景,创作者是版画家王威先生(1930——2020)。他曾担任过河南省美术家协会主席,并获得过“鲁迅版画奖”。创作这幅作品时新中国已成立10年,那年同类题材的电影故事片《风暴》刚在全国公映,王威也从开封调至郑州艺术学院美术系任教,很可能是受电影的影响创作了这幅版画。画面中工人们手持“劳工神圣”的条幅,在郑州普乐园(今二七纪念堂)与军警进行对峙,黑白画面和动势构图非常具有视觉冲击力,喻示着二七风暴即将到来。1923年2月,工人们在普乐园成立京汉铁路总工会后,为了争自由、争人权,发动了震惊中外的京汉铁路大罢工(又称二七大罢工),这是中国共产党领导的第一次工人运动高潮的顶点,是一次具有深远历史意义的反帝反封建的革命运动。在两万多军警的血腥镇压下,这次罢工以失败告终,却展现了工人阶级的强大力量和不屈意志,用鲜血和生命唤醒了更多中国民众奋起抗争。

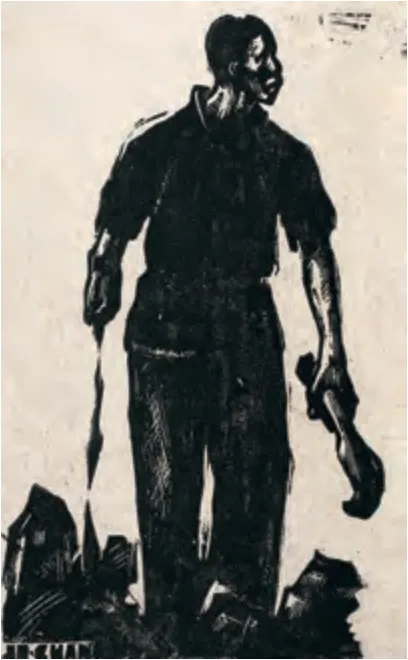

《矿工怒火——向前进》

《矿工怒火——向前进》由版画家陈天然创作,颂扬了20世纪40年代洛阳龙门煤矿工人奋起抗争的革命精神。陈天然(1926——2018),曾任河南省美术家协会名誉主席、河南省书画院院长。他没有受过学院体系的专门训练,是通过参加中华全国木刻协会的函授班学习木刻的,却凭借着惊人的天分和毅力成为在全国有影响力的版画大家。20世纪70年代初,陈天然为连环画《矿工怒火》配插图,创作了一组黑白木刻版画,其中最具代表性的就是这幅《向前进》。从这幅作品中可以看出,新兴木刻运动的先驱李桦先生的《怒潮》组画给陈天然带来的艺术滋养,运用表现主义与象征主义相结合的艺术手法,以充满激情的对角线构图渲染出强烈的艺术感染力,展现了矿工们觉醒后的战斗姿态和英勇气概。

赢得抗日战争胜利与实现“耕者有其田”

1931年日军发动“九一八事变”后,中国共产党立即发表宣言,声讨日本法西斯的侵华罪行,谴责国民党采取的“不抵抗”政策。不愿做亡国奴的东北各阶层人民在中国共产党的号召、领导和影响下,组成多种形式的抗日义勇军、救国军,到处开展抗日游击战。1937年,日本悍然发动全面侵华战争,战火所到之处,给中国人民和亚洲人民带来了空前灾难。民族危亡之际,在中国共产党倡导和促成的抗日民族统一战线旗帜的指引下,民众联合起来,开始了艰苦卓绝的全面抗战。文艺界、美术界的抗敌协会接连成立,木刻艺术更是成为发动大众参与抗战的有力武器。尽管新兴木刻版画从诞生之际就不断遭受当局压制与迫害,但时代的风雨没有浇灭这星星之火,反而在抗战全面爆发后呈现燎原之势,以其强大的生命力成为当时社会最需要的艺术。

沙清泉 新苗 17.5cm×28cm 1955年 套色木刻河南省美术馆藏

沙清泉 粮仓 26cm×39.4cm 1960年 套色木刻河南省美术馆藏

陈天然 山地冬播 41cm×46.5cm 1959年套色木刻 河南省美术馆藏

刘铁华 大屯人民公社 39.5cm×56.5cm 1964年 套色木刻河南省美术馆藏

王威 丰收在望 37.5cm×73cm 1961年 套色木刻河南省美术馆藏

王威 治沙造林 56cm×81cm 1965年 套色木刻河南省美术馆藏

木刻版画家们拿起马克思主义这一理论武器,同一切不愿做奴隶的人们联合起来反抗和战斗,投身抗战救亡的革命洪流,成为革命美术的先锋队。在炮火的弥漫硝烟中,他们用自己手中的刻刀,忠实地记录下中华儿女为了保家卫国而前赴后继、英勇献身的悲壮场景,用自己的艺术作品,鞭笞了日寇发动侵华战争的卑劣与丑陋,向同胞揭露敌人的残暴与兽行,唤醒民众保卫神圣不可侵犯的祖国,激励了无数中华儿女奋起反抗,为抗日战争的胜利做出了重要贡献。

《打回老家去》

《打回老家去》是马基光创作的第一幅木刻版画。马基光(1915——1979),中国新新兴木刻运动的积极践行者,新中国河南美术事业的拓荒者。1933年,马基光考入国立杭州艺术专科学校高中职业部。1936年,他升入国立杭州艺术专科学校绘画系学习。创作《打回老家去》时,他还是一名在校学生。全面抗战爆发后,马基光目睹祖国大好河山遭受帝国主义的践踏和蹂躏,民众处于水深火热之中的悲惨状况,忧患着祖国的前途和命运,满怀对中华民族的热爱和对侵略者的仇恨,创作了一系列木刻版画作品。这幅《打回老家去》风格粗犷有力,表现手法深受珂勒惠支的影响,刀法凌厉、肆意洒脱,人物形象具有纪念碑式的雕塑感,他们手持武器,目视着长城的边界,表达着对日寇侵略行径的强烈愤慨和将侵略者赶出中国的坚定信念。

《敌机过后》

《敌机过后》描绘的是日寇侵华战争给中国人民带来的惨痛灾难。画面中的男人,被日军的轰炸机炸断了右臂,他用左手拿起自己断掉的残肢,右臂的伤口还在不断往下滴血,而微微抬起的头颅正在目视着远方。可以说画面中的这个男人形象,象征着那个时期正在遭受日寇蹂躏的中华民族,痛苦惨烈却不屈服。

《边耕边备战》

这幅作品的构图方式很是特别,前方耕地的牛只显示了不到四分之一,使人物形象更加突出和饱满。这位既是农民又是战士的中国汉子,身上背着钢枪,腰上挂着短刀,双手扶犁用力地耕耘着。整个人物动态呈现出金字塔式构图,营造出视觉上的稳定性和坚强感。

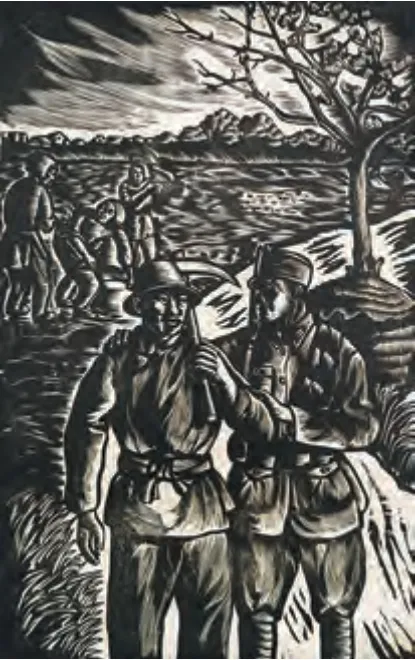

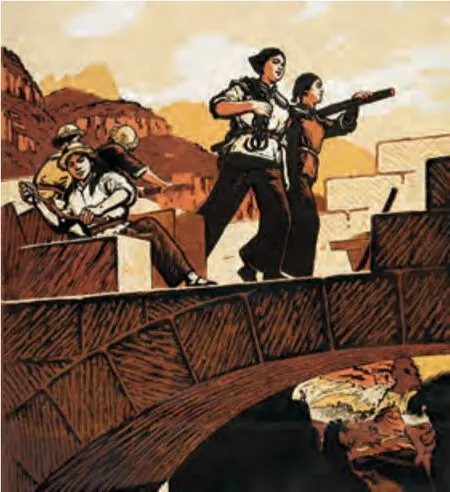

《军民合作打鬼子》

《军民合作打鬼子》是对抗日战争期间军民团结抗战的生动描绘。画面中,背枪的军人与扛着镰刀的农民,在劳作归来的途中亲密地并肩行走着,展现了抗战时期的军民鱼水情。抗战期间,中国共产党放手发动并紧紧依靠群众,动员和团结一切力量投身抗战洪流之中,为抗战取得全面胜利发挥了中流砥柱的重大作用。

《一棵麦子的成长》

这幅作品展现了抗战期间国统区民众穷困潦倒的生活状态,肩扛锄头的老农瘦骨嶙峋、衣衫褴褛,在炎热干旱的环境中注视着仅有的一颗麦子,凄惨又无奈的神情令人心酸。创作者沙清泉先生(1916——1998),曾任中华全国木刻界抗敌协会理事和中国木刻研究会理事,是当时国统区版画界抗战救亡的一面旗帜。延安的周扬同志曾在鲁迅艺术文学院教职学员大会上,称赞沙清泉是生活在国统区的正直、进步的文艺工作者,敢于揭露国民党统治区的阴暗面。

中国共产党走的是以农村包围城市的革命道路,最了解农民的生活疾苦和对土地的诉求,深刻认识到解决农民土地问题始终是革命的根本问题。抗日战争胜利后,党中央为了适应广大农民的土地要求,采取了许多举措进行探索,并于1947年颁布了《中国土地法大纲》,实行耕者有其田的土地制度。在这一历史进程中,革命圣地延安培养出来的木刻版画家古元、彦涵等人,创作了许多表现时代、农民、土地的版画作品。深入农村的生活经历和真切体会,使他们加深了对表现对象和现实生活的了解,在艺术手法上摆脱了欧洲和苏联版画的影响,创作出更贴近大众审美的木刻作品,确立了中国木刻艺术的民族风范。

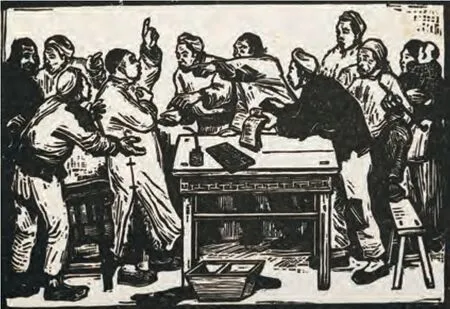

《减租会》

《减租会》具有很强的文学情节性,几组不同动态和表情的人物形象营造出了戏剧冲突,表现了觉醒后的贫雇农与地主算账要求减租的斗争情景。画面整体色调较为明快,疏密有致、层次分明,人物形象洗练生动,有着不同于当时大多版画作品的独特面貌。作者古元(1919——1996),是中国新兴木刻运动走向成熟时期的杰出代表。《减租会》的问世,与古元在延安县碾庄乡的农村生活经历密切相关。在将近一年的下乡体验农村生活的过程中,他与陕北农民拉家常、交朋友,熟悉了农民的生活习惯和审美喜好,采用农民容易理解的线条造型方式,将画面的人物形象塑造得生动自然且真实可信。

王威 棉花姑娘45cm×37.5cm 1962年套色木刻 河南省美术馆藏

董旭 飞舟打靶57cm×77cm 1973年套色木刻 河南省美术馆藏

邓邦镇 修渠石姑娘82cm×74cm 1972年 版画套色木刻 河南省美术馆藏

刘铁华 雁鸣长空48cm×43cm 1979年套色木刻 河南省美术馆藏

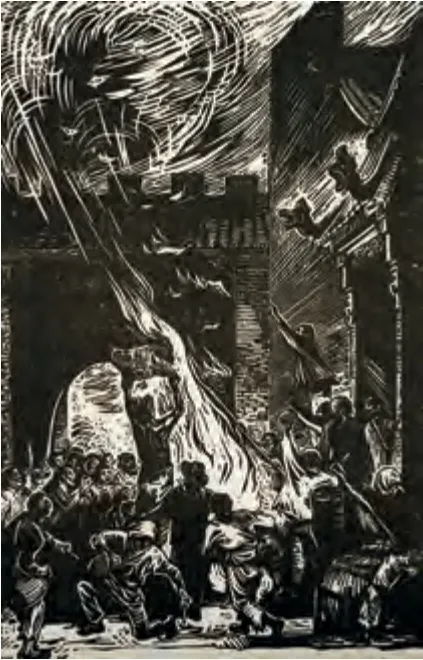

《烧毁旧地契》

《烧毁旧地契》是一幅具有强烈艺术感染力的黑白木刻杰作,阴刻与阳刻的巧妙结合,圆刀与三角刀的交叉运用,阴森的地主庄园与欢快蒸腾的燃烧火焰形成的鲜明对比,赋予了画面如同交响乐般的优美旋律。作品记录了发生在解放战争时期中国农村的土地改革运动场景,表现了打碎千年枷锁束缚的中国农民翻身解放后的欢欣喜悦之情。这是古元离开延安之后,对自己形成的具有民族特色的艺术风格的进一步发展和完善,思想性和艺术性达到了高度的统一,奠定了他在中国现代美术史上的地位。

新生与希望:社会主义革命和建设

从1921年至1949年,经过二十八年艰苦卓绝的斗争,中国共产党团结带领全国各族人民,推反了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,建立了中华人民共和国,开辟了中国历史的新纪元。新中国成立后,面对百废待兴、百业待举的局面,党领导人民奋发图强、不断探索,满怀豪情地踏上了社会主义改造道路的伟大征程,实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革,从根本上扭转了近代以来中国不断衰落的命运。

新中国成立后,我国社会生活发生的转折与巨变,为版画家们提供了前所未有的良好环境和创作源泉,新兴版画运动的历史使命也随之发生了改变,版画家们又肩负起了推动社会主义建设的新职责,用手中的刻刀记录新中国建设的光辉历程,礼赞劳动人民热火朝天的社会主义建设热情,歌颂中国共产党为中华大地带来的翻天覆地的变化。在艺术本体语言方面,版画家们在传统和变革的基础之上,以更为开阔的视野和思路,熔不同形式的艺术语言于一炉,使黑白木刻的艺术特性愈发鲜明,套色版画的创作手法不断拓展,在与时代底色的交融之中大放异彩。

《新苗》

《新苗》的画面中散发着清新疏朗的气息,五个身着厚重棉服的小孩正在雪地里堆雪人,不顾天气寒冷忙得不亦乐乎。孩子们的形象是沙清泉以自己子女为原型创作出来的,展现了这位铮铮铁骨的版画家内心的柔软与温情。历经磨难的他,在新的时代光芒的感召下,满怀欣喜地憧憬着新中国的建设和新生活的美好。

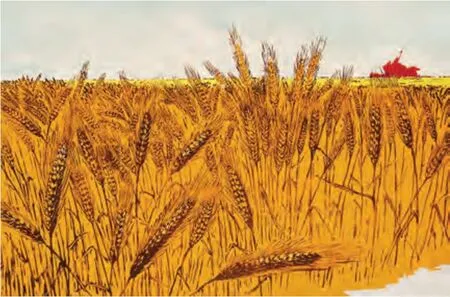

《粮仓》

《粮仓》在沙清泉的众多版画作品中独树一帜,采用了近乎平面化的处理手法,强化了近景中金黄色麦田的视觉感染力,麦穗与麦秆之间的线条穿插富有韵律。右上角的红色收割机正在田间忙碌着,象征着新中国农业现代化的早期雏形。

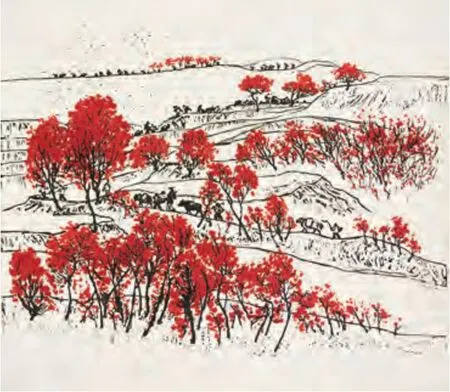

《山地冬播》

《山地冬播》描绘的是巩义山区农民在冬季播种的情景。创作这幅作品时,陈天然尚在湖北工作,对乡情的描绘全靠回忆默写,凭借的是自己多年务农的生活经验。他借鉴了中国传统绘画对线的运用技巧,使山丘和树干的刻画显得非常灵动,黑线、黄土、红叶之间的色彩关系爽朗明快,既有传统韵味又有现代气息。

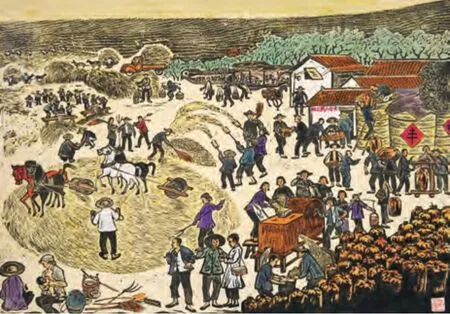

《大屯人民公社》

刘铁华在创作《大屯人民公社》时,借鉴了开封朱仙镇木版年画的处理手法,从中国传统民间美术中汲取艺术养分,使画面具有了浓郁的乡村生活气息和艺术活力。与王威的版画《丰收在望》相比,在人物造型上没有那么严谨工整,构图布局上也没有那么巧妙,却多了几分亲切感和朴拙的趣味。

《治沙造林》

《治沙造林》是王威创作于20世纪60年代的代表作之一,虽是套色木刻,对颜色的处理却非常简练,亮丽的颜色很少出现,只用于前排种树姑娘的围巾之上。围巾迎风飘展,使这一抹亮黄色异常夺目,可以感受到那个时代青年的昂扬斗志和青春活力。作品表现的是治沙造林的劳动场景。60年代初的开封兰考县到处是黄沙和盐碱地,在县委书记焦裕禄的带领下,广大群众在极其困难的条件下与风沙进行搏斗,通过治沙造林改变了贫穷落后的生活环境。

《棉花姑娘》

《棉花姑娘》堪称是王威套色木刻中的杰作,为了着意刻画人物,他对画面背景进行了平面化的省略处理,以略带夸张的手法塑造了一位勤劳朴实、美丽大方的农村少女形象。无论是构图、设色,还是造型、线条,都近乎完美,显示出王威精湛的艺术技巧以及对现实生活的艺术提炼能力。

新中国成立后,女性得到了空前解放,政治地位、家庭地位和职业地位都得到了很大程度的改善,成为社会主义建设中不可或缺的重要力量。勤劳能干的女性劳动者引领了那个时代的朴素审美风尚。在董旭的版画作品《飞舟打靶》中,不爱红装爱武装的女性形象跃然纸上;在邓邦镇的版画作品《修渠石姑娘》中,姑娘们脸上写满自信和自强,她们在修渠工地上劈山凿石、打钎抡锤丝毫不输男儿,生动诠释了催人奋进的红旗渠精神。

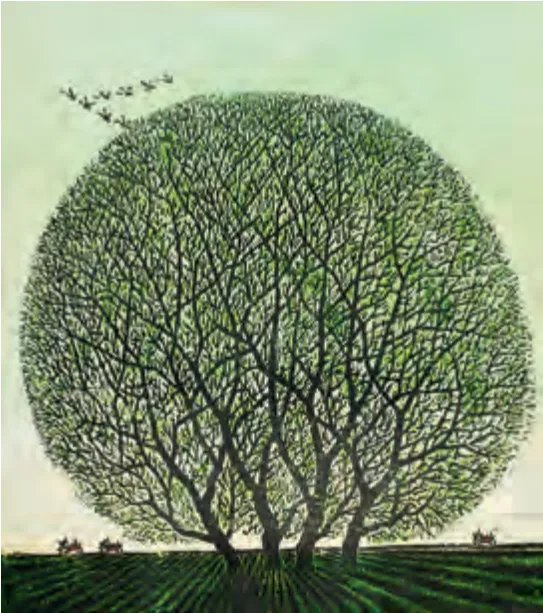

《雁鸣长空》

《雁鸣长空》创作于1979年,当时党的十一届三中全会刚召开不久,文艺思想和文艺政策得到及时调整,在“文革”中遭受迫害的版画家们得以平反昭雪,焕发出新的艺术青春,以手中的刻刀表达内心的喜悦和豪迈激情。《雁鸣长空》以绿色为主基调氤氲出勃勃生机,以枝叶茂盛的大树寓意生命的坚韧和顽强,排成人字形的大雁从树梢飞过,不时传来几声欢快的鸣叫,三辆拖拉机正在田间道路上向前行进,奔向画面之外更加美好的未来。