清代诗人的经济生活与诗歌创作

——以浙派为例

2021-11-08夏飘飘

夏飘飘

(浙江传媒学院,浙江 杭州 310018)

经济生活,是一个人在生活中与经济发生关系的各种活动,例如吃、穿、住、行等与经济密切相关的生活内容。中国传统文人有着“君子谋道不谋食”的价值观念,因此,研究文学中的“谋道”者多,而研究文学中的“谋食”者少。然而,经济生活与文学创作,是一个值得重视与深入分析的话题。

“浙派”作为我国清代文学史上的一个重要的文学团体,狭义上指的是康乾时期以厉鹗为首,以金农、陈章、陈皋、陈撰、丁敬、汪士慎、姚世钰等为代表的一个诗歌群体。可以说浙派诗群是康乾盛世下不同于馆阁诗群的独特存在,以其爱好文史、不谐于俗而为世人所知。这样的群体形象导致学界鲜少从经济角度对浙派进行深入挖掘。然而,经济话题却是浙派诗歌题材中的重要话题。

一、浙派诗人对经济的“日常化”书写

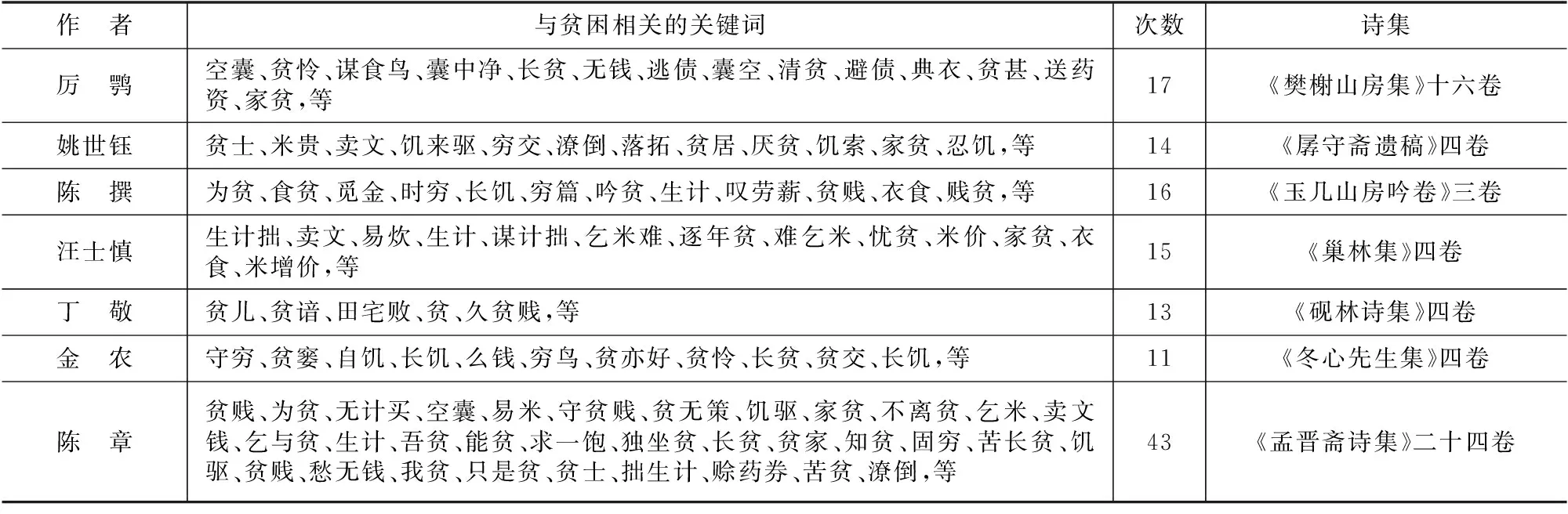

中国传统文人大多耻于言钱、讳于言钱,即使有提到个人的经济状况,亦不多言。然而在浙派诗人的诗集中,却能够发现不少与经济生活相关的记载,尤其是对贫苦的经济状况的描述。他们诗作中出现的与贫困相关的关键词高频出现。(具体参见表1)

表1 浙派诗人诗作经济状况词语使用统计一览

姚世钰、陈撰、汪士慎、丁敬、金农的诗集虽都仅三、四卷,但书写自身经济状况的次数都在十次以上。陈章在《孟晋斋诗集》中对贫困的苦吟,更是多达四十余次。身为寒士,他们虽有孤高的性情,但并不妨碍他们在作品中书写历来为读书人所不屑的“钱”这个字眼。具体到如何书写自身的经济状况,从内容上来看,浙派诗人将这个话题渗透到了衣、食、住、交友等生活中的方方面面。

首先,是从衣着上直观呈现贫寒的窘境。诗人们时常在诗歌中以“敝裘”“败絮”为吟咏对象。厉鹗中年时曾在诗歌里以一件冬衣为写作对象,题为《初寒著敝羊裘戏作》“一领龙茸历十霜”[1]209。数十年后,又因拮据而典当衣物,写下《典衣》,有句云“半为闺人偿药券”[1]1034。在寒冷的冬季,那件布满窟窿的冬衣,时常刺痛诗人们的心,也刺激着他们的神经,激发着他们的诗兴:

“羊裘虽敝恋比翁,岁久毛秃非茸茙。贫怜老鞟勿可弃,故物却与故人同。”[2]563(金农)

“斗觉敝裘薄……贫家无胜会。”[3]103(陈章)

“风帽披败絮。”[4]504(姚世钰)

吃和穿,是最日常的话题。浙派诗人常有对缺少食物的饥饿感、对切米价的焦虑感的描写。如:

“米贵居何易”[4]500“苦被饥来驱”[4]505“饥索东方米”[4]522(姚世钰)

“长饥近亦得 ,不拟送穷篇。”[5]42(陈撰)

“愁闻入市米增价”[6]257(汪士慎)

“衾稠易米夜治膳”[3]11“艰难求一饱”[3]78(陈章)

“一月闭门恒自饥……高僧送米苦难得”[2]541“长饥东方生……一饱计已奢”[2]542(金农)

因揭不开锅带来的心理压力、因吃不饱导致的身体煎熬、因友人赠物而产生的谢意,这些围绕“裹腹”而产生的一系列话题,成为浙派诗人日常创作的重要素材。朋友所赠纸、笔、茶、菇、藕、糕、米等生活用品,皆能入诗,又以丁敬、厉鹗两位诗人的叙述为详。如丁敬诗《张无夜解元以竹纸五十枚羊毛笔双管寄我盖见我诗稿纸笔敝劣过甚故也物虽微情则殷矣诗以报之》:

湖颖寄来同越楮,怜君谙我字难成。欲知用意缠绵处,一缕霜豪一缕情。[7]705

细心的友人从丁敬诗稿所用的纸笔中发现其囊中羞涩,故以纸笔赠之。丁敬谓之“一缕霜豪一缕情”,道出他人之恩的同时,也诉出自身之困。丁敬回应友人赠物的诗歌,都写得相当诚挚。如“知君赠我深萦意,悲火浇时感岂忘。”[7]708又如“松甘软淡宜老齿,易慰贫儿供絜白。”[7]714厉鹗也会通过许多交友细节来书写贫困,如《午节贫甚弢甫冒雨以白金十两假我赋此奉谢》《雨中耕民寄新诗兼贶丸药奉答二首》《病中承功千以佳豉满器见饷遂进淖糜率裁小诗报贶》《除夕意林送糟藏松江鲈鱼戏报以二绝句》等。这些诗歌都很真诚地在友人面前坦露自己的落魄状况。

住房简陋、居无定所、时常搬迁,也会平添诗人内心的贫贱之感。汪士慎谓其居所“屋漏寒生枕簟风”[6]232,晚年的他还遭受移居之苦,作诗道:“年来谋计拙,头白更移家。乞米难盈瓮,担书竟满车。”[6]241厉鹗也尝作“予生苦卑栖,篱壁常局束”之叹[1]957。年过不惑的他因无处栖身而复谋所居,又因地价过高而作罢,故有诗《予赁居南湖上八年矣其主将鬻他氏复谋栖止瑞石山下有屋数楹东扶导予相度颇爱其有林壑之趣以价贵未遂也因用癸卯赠东扶移居韵寄之并邀城南吟社诸君共和焉》。

这种写法,说明了浙派诗人对经济状况的书写呈现出一种“日常化”书写的态势。日本学者吉川幸次郎在《宋诗概说》一书中谈到欧阳修的“日常化”创作倾向,多为后世学者所接受。学界认为,早在唐代杜甫、白居易,宋代欧阳修、苏辙、陆游等人诗歌里,就已经有较为明显的日常化书写的倾向,可见诗歌创作的日常化并非清人所创。但值得注意的是,清人将诗歌日常化创作推向了另一个高峰,而浙派诗人的诗作更有将日常茶米油盐、衣食住行皆入诗的连篇累牍之感。清诗对日常生活的记录十分琐屑,在极为碎片化的日常吟咏中,我们仍能提炼出浙派诗人共同书写的主题——经济上的贫困,这也恰恰说明经济话题在诗人心中的分量。为贫困常作歌——对贫穷进行日常化书写,这是经济状况对浙派诗人诗歌创作的最直观的影响。

二、经济书写中的“多层次”创作心境

浙派诗人的经济生活在一定程度上影响着他们的创作心境。不同的诗人对于贫困有不一样的书写情感,甚至同一个诗人在不同时期的感悟也有差异。他们面对贫困流露出的心理状态大致可以分成三个层次:自怜、自嘲、自责。

首先,是弱者的自怜式宣泄,以陈章、汪士慎、陈撰等为典型代表。陈章在《孟晋斋诗集》中时常慨叹生活的艰辛,其《四十初度感怀四首》中的前三首诗将生存境遇之落拓潦倒刻画得淋漓尽致:

纨牛露犬委堦尘,转眼今成四十人。哀乐递伤都是梦,艰危遍历不离贫。

最怜莫报三春草,犹幸方荣上古椿。好为闭门辞贺客,泥途惭愧说生辰。(其一)

两鬓秋来已飒然,空庭顾影绝堪怜。磨牛陈迹常千里,笼鸟生涯过十年。

几处曾留乞米贴,举家惟藉卖文钱。白苹红药情偏重,乞与贫游入简篇。(其二)

虾蟆亦解生怀土,狐貉还闻死首邱。杜甫弟兄常两地,梁鸿夫妇尚他州。

伤心旧业凭谁问,举足浮踪不自由。若个黄金能寿我,买田湖上理归舟。(其三)[3]36

这是一种直面悲辛式的写法,是一种长时期遭受物质与精神双重压抑下的宣泄。我们看到的不仅是挥毫笔墨的文人,更是一个真实的挣扎于温饱线上的平民。在食不果腹、卖文乞米、笼鸟生涯的现实压力下,陈章道出了内心最迫切的渴望“若个黄金能寿我,买田湖上理归舟”。这似乎也说明了精神追求在物质匮乏的前提下,有时是脆弱的,即使是注重心灵世界的读书人也不能逃离物质的限制。陈章是浙派寒士中将这种无力感刻画得最为深刻的一位诗人,他对贫寒的书写极具层次感与画面感,他将贫困的刻画渗透在生、老、病、衣、食、行各个细节中,又触及妻、儿、女、弟的生活苦难。

其余诗人亦常以“自怜”者、“自伤”者自居,这是经济困顿下浙派诗人最常见的创作姿态。如姚世钰谓“自怜漂泊动经年”[4]503;陈撰谓“风霜影自怜”[5]42“自怜无一是”[5]39;汪士慎谓“落拓高怀自可伤”[6]240“有谁怜老病”[6]243。

其次,是文人的自嘲式谐谑,以厉鹗为代表。谐谑,是古来文人常用的一种创作方式,如陶渊明、杜甫、白居易、欧阳修等诗人就曾写过谐谑诗,或以讥刺时政,或以戏谑亲友,而浙派诗人的谐谑对象更多的是自己。困窘令诗人放下骨子里的自尊,自嘲是一种解压的方式。厉鹗在三十五岁时家里遭遇小偷,写下了一首《五月十八夜偷儿涉水入室家具顿空戏成集杜》:

喧卑方避俗,有迹负前贤。幸喜囊中净,翻令室倒悬。莫须惊白鹭,遥忆旧青毡。反朴时难遇,何如稳昼眠?[1]327

小偷将家具洗劫一空,令清贫之家雪上加霜,然而厉鹗却用了“戏成”的手法进行记录。“幸喜囊中净”“莫须惊白鹭”“何如稳昼眠”,诗人用如此诙谐的笔调来描述经济的损失。诗人不但用了自嘲的手法,还特地用了集杜诗的写作方式。杜甫的人生也曾陷入经济危机,其诗《空囊》乃典型代表。这首诗歌写得匠心独运,以这种诙谐的笔调来解嘲贫穷,而不是一味地自怜自哀,在艺术效果上却另有一种层次感与迂回感。

再次,是家主的自责式哀叹,以陈章、金农等为代表。困顿下的自怜与自嘲,揭示的是贫困之于自身产生的影响。作为一家之主,尚且过得朝不保夕,其妻儿的生活处境也便可想而知了。故此诗人们有时会将笔墨从自身转移至妻子、儿女、兄弟,去窥视贫困的阴霾下家人们的生活,由此产生挥之不去的自责与愧疚。金农诗集里有几首寄内诗,其中有诗句云“江上归船杳无信,可怜虚嫁弄潮儿”[2]562“扬州好厨酿,可惜是孤杯”[2]599“四婆裙子新浆洗,今夜捣声生别离”[2]599。金农因家贫而流落扬州谋食,常与妻子分处二地而心生愧疚。陪伴着羸弱的书生,度过“孤杯”“别离”的一生,仿佛是浙派诗人内眷共同的宿命。陈章的《忆内》诗中就充满了对妻子的亏欠:

怜君福薄嫁狂生,踪迹年年浪里萍。粉黛略施能几日,音辞频寄苦多情。伤离伤别三春景,愁水愁风百里程。此际缝裳应未睡,课儿还听读书声。[3]27

在面对妻子时,诗人们的情感焦点都落在亏欠与自责上。身为大丈夫而不能给妻子一个安稳幸福的家庭,这种愧疚带来的煎熬,对于清高的文人来说,不失为一种讽刺与难堪。陈章《悼妇》还记录了一个十分辛酸的细节:“青镜翳流尘,粉黛任狼藉。卖镜为营斋,囊空那能惜。”[3]6青镜乃妻子遗物,而陈章只能“卖镜为营斋”。生前没能让妻子过上好日子,生后还需典卖妻子遗物以祭亡魂,这是一种双重的无力与无奈。

陈章是浙派诗人中用诗歌记录家庭日常生活最多也最为细致的一位诗人。他记录了幼子的夭折,而早夭的直接原因便是贫穷带来的缺医少药:“夭寿虽知命在天,掌珠无那剧相怜。于今一事终惭汝,深恨家贫少药钱。”[3]28陈章的另一个孩子曾因家贫而耽误了终生大事,谓之“总为家贫晚议婚”[3]81。贫穷吞噬着这个家庭的各个角落,致使孩童们多早夭,具体可参其诗《哭儿绛书》《又绝句四首》《思绛儿二首》《病中哭亡儿不愚二十四首》《儿冢》《哭端儿祥儿两孙女二十韵》《哭亡女月姑》《哭孙儿万福二首》。提及家人时,诗人的身份是丈夫、是父亲、是兄长、是祖父。在他的诗歌中不能读到为夫、为父、为兄、为祖的家族核心人物的光环,更多读到的是诗人的孱弱、无奈与自责。

在贫穷中挣扎的浙派寒士的内心是复杂的:日常生活中,他们很容易产生“我生草不如,顾影伤孤露”[3]68般的渺小感。面对困境,他们又不能一味自怨自艾,需有“不适须求适”[3]18的心灵调适。念及家人,他们又充满愧疚,宁愿放下读书人的理想,寻求“安逸岂不好……富贵岂不华……何如多田翁,逍遥遂所欲……有妇能馌耕,有儿能饮犊。人生苟如此,可谓万事足”。[3]215这般普通人的自足生活。

三、浙派诗歌经济书写现象的成因

一方面,经济条件影响了浙派诗人的创作动机与创作风格。从文学的发生学上来说,正是人类的各种需求促成了文学的生成与写作的实现。浙派诗人诗歌中提及的吃、穿、住等,都属于人类生存最基础的原欲。当物质需求无法在现实层面被满足时,便需要在精神层面予以宣泄,就有了作诗的欲求。而作诗的源动力又直接规定了诗歌创作的内容。物质层面越匮乏,精神层面抒发的需求就越大,这方面诗歌创作的数量就越多。当物质原欲的缺乏与情感宣泄的充沛达到一定的共振时,在物质层面的缺失才能在精神层面找回些许平衡。贫困不堪的经济生活既是浙派诗人的写作环境,也是他们的写作动机,这使得诗人的经济生活与文学生活借着诗作合二为一。

经济因素既是诗歌写作的创作动因,又直接影响了诗歌写作的风格特征。因为经济条件影响了诗人对日常生活关注的侧重点,既而影响了诗人的选材。长期经济的困顿又使浙派寒士在性格上变得更加不谐于俗。以经济细节作诗题,继而流露诗心,最终形成清冷的群体诗风。前人研究浙派诗风的成因多从性格特征着眼,实则避世索居性格之养成与长期经济的困顿颇有关联。如此来看,对浙派诗歌柔弱、清冷、细碎的诗风成因的深入观照不应止步于性格决定论,更应看到经济物质基础对文学上层建筑的根本性的影响。物质条件影响着文学成品的量与质,就量而言,浙派因贫而作的诗歌数量不在少数;就质而言,贫苦导致浙派诗风中抹不去苦寒之风。

经济因素改变了浙派诗人的谋生手段、生存状态与人生轨迹。浙派诗人大多为贫奔波,终生漂泊。如厉鹗,因家贫于壮年寄食富商“扬州二马”之小玲珑山馆,谓之“出如谋食鸟,归似止泺鱼。江湖已相忘,三叹无定居”[1]275。汪沆,因家道中落,曾三次赴闽地榕城的将军幕府代掌笺奏。陈撰,在诗《春尽》中写道“为贫常作客,春尽未还家。”[5]35陈章,寄食于“扬州二马”。陈皋,寄食于天津富商查为仁。姚世钰,长年客于“扬州二马”及张四科处。陈撰,也馆于“扬州二马”,“终身甘旅,偶一归转如旅人”[8]542。当远游与归家成为人生常态时,江湖谋食之苦促成诗人在羁旅诗中有许多贫苦飘零之叹。

另一方面,外部生存环境影响了浙派诗人的创作选材与创作角度。康乾时期,经济与人口迅速发展,社会日趋稳定,国力日渐强盛,是清朝的鼎盛期。然而盛世之下江浙地区的文化生态及文人的生存环境又是另一幅景象。康熙末年至乾隆初期一桩桩政治事件与文狱事件给江浙一代精英阶层的士人带来极大的打击。尤其是雍正一朝汪景祺、查嗣庭、吕留良三人的文狱,因首犯皆为浙人,致使雍正帝厌恶浙江士子,勒令停止浙江乡试会试。浙派文人中经历政治文狱波折或受其余波影响的亦不在少数,他们或是亲历者,或是见证者。姚世钰姊夫王豫因吕留良案被牵连而入京师刑部大狱。王豫被押解北上,姚世钰为其送行,作《送立父北行》:“一年两度送君行,此去严风朔雪程。圣主自宽钩党禁,良朋有愧在原情。”[4]509其后姚世钰对厉鹗、闵华等人长谈风波后的惊心怵目、心有余悸,有句“客中对客互留连,竹屋青灯坐惘然。潦倒何堪中散病,飞扬空忝少陵篇。”[4]509

浙派诗人生存于如此波诡云谲的历史时代之中,其诗歌的选题范围势必会有所限制。故此,他们远离政治,诗集中多友朋雅集、流连山水、酬和怀人、咏物题图这些日常的集体生活之作,再有就是关注自身处境的个人生活之作。浙派文人是一群与政治保持距离的在野诗人,他们的诗歌没有太多文以载道的传统文学观的体现,而更多的是对“小我”世界的关注。因政治生态、文化生态的大背景,又因他们大多绝意仕途、不曾当官从政,外部环境的施压与自身经历的受限,都会导致其诗歌创作的眼光与选题的局促。浙派诗人的诗作选题无外乎对自我的关注与对群体的关注两个方面。对自我的关注,体现为诗人在创作上从小处发微,重视个人日常生活的描摹。而诗人日常衣食住行的许多细节都与经济脱不开干系,故此自然产生了许多关注日常经济细节的诗歌,一如前文“浙派诗人对经济的‘日常化’书写”所具体提到的。对群体的关注,主要是指其所在的各种诗人群体。浙派诗人主要以杭州、扬州、天津诗群为主阵地。扬州有马氏小玲珑山馆,天津有查氏水西庄,杭州有赵氏小山堂,名流宴咏,殆无虚日。厉鹗、陈章等人都是三大诗坛的核心人物,且纷纷寄食于扬州马氏、天津查氏,他们与富商的融合形成了康乾时期较为独特的一个文化现象——士商互动。商人养士,固然给文人的生活环境带来极大的改善,然而也不能忽略寒士在面对经济贫富悬殊对比时可能出现的心理落差。这种落差源自诗人生活时空场景的转换:在馆客之地,诗人所食不再是粗茶淡饭,而是珍馐美味;所居不再是寒碜陋室,而是名园别墅。如厉鹗在余元甲处馆客时,余元甲曾用琴鱼来招待他,厉鹗因此作《葭白饷琴鱼》。琴鱼是深受历代皇亲国戚喜爱的贡品,早在唐宋时期已是珍奇名贵的鱼种。以厉鹗平凡的出身与家境,若无他人款待,自然不可能有机会品尝如此罕见的珍馐。诗人们长年累月两地奔波,出门寓居的是江南名园,归里所住仍是破败草堂。暂时的舒适区与常态的现实区的对比与切换,生活质量与生活心态上的落差与割裂,这些无疑都在加剧诗人对贫困的深刻体认。这种贫富交叉的生活体验让诗人对贫困的客观描写更加细致入微,更会在意“穷”;对贫困的主观体认更加敏感辛酸,愈发感觉“苦”。

四、小结

文学的本质,是对生命痛感的表达与申诉。如若复成吟,必然浸其痛。经济生活的相关话题被浙派诗人反复吟咏,可见这是浙派诗人生命中的一个痛点。浙派诗人对经济生活的书写呈现出“日常化”的态势,诗人以自怜、自嘲、自责等“多层次”心态来面对贫困。馆客生涯的贫富对比带来的落差促使诗人对经济话题格外敏感。从诗歌的创作选材、创作动机、创作心态各方面都能管窥浙派寒士经济生活之侧影。浙派诗中的经济书写折射出诗人生存压力、治生艰难的现实指向。