高速铁路长大坡道设置对列车运行安全与线路运输能力的影响

2021-11-08曾榜荣任志伟郑昊迪时瑾

曾榜荣 任志伟 郑昊迪 时瑾

1.中铁二院工程集团有限责任公司,成都610031;2.北京交通大学土木建筑工程学院,北京100044

我国西南地区地形复杂,地势起伏变化剧烈,修建高速铁路时常采用长大坡道,如沪昆高速铁路采用了25‰坡段长度16 km 的连续长大坡道,西成高速铁路中25‰坡段长度达45 km。长大坡道设置对动车组线路运行造成诸多影响,我国现行高速铁路设计规范对长大坡道的规定过于保守,难以满足艰险山区高速铁路设计需求,因此开展艰险山区长大坡道设置问题的研究十分必要[1]。

高国隆等[2]研究了高速铁路长大下坡道闭塞分区布置对区间通过能力的影响并提出了优化模型。张守帅等[3]对长大下坡道坡度、列车运行速度、监控制动距离、闭塞分区长度以及列车追踪间隔时间之间的相互关系进行了研究,并得到了各因素对线路通过能力的影响规律。张凌等[4]研究了长大坡道设置对列车运输质量和线路运输能力的影响,并提出坡长设置建议。江清萍等[5]分析了国内外规范关于动车组紧急制动距离的规定,提出了建议限值,并对空气紧急制动工况进行了仿真研究。任冲[6]对长大下坡道普速列车运行限速进行了研究,并提出相应建议值。

既有研究主要集中在单一影响因素对长大坡道设置的影响,缺乏对长大坡道设置影响因素的系统研究,特别是近年来以复兴号为代表的高速动车组对线路适应性有了很大改善,长大坡道设置尚未充分考虑移动装备的适应能力。本文以我国新型标准动车组为背景,从列车运行安全性、动车组对坡度坡长适应性、线路运输能力等方面对高速铁路长大坡道设置进行综合性研究,以期为艰险山区高速铁路设计提供技术参考。

1 长大坡道坡度与坡长的匹配

1.1 上坡道运行条件下坡度与坡长的适应性

动车组在长大上坡道运行时,因为重力产生的坡道阻力过大,牵引力无法完全抵消阻力,运行速度会逐渐降低,到达坡顶时速度降为最小。为了保证动车组在坡顶的末速度不过低,应深入研究动车组对各坡度、坡长的适应性。

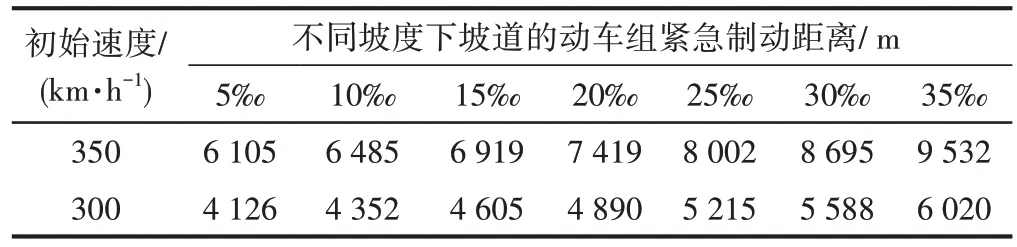

选取设计速度为350 km/h 的中国标准动车组复兴号和设计速度为250 km/h的CRH2动车组进行动能闯坡模拟。不同坡度下动能闯坡时动车组运行速度随路程的变化曲线见图1。两种动车组编组均为4 动4 拖;标准动车组采用牵引7 级(88%牵引力),爬坡初始速度为340 km/h;CRH2 动车组牵引力使用率取1,爬坡初始速度为240 km/h。

图1 动能闯坡时动车组运行速度随路程的变化曲线

由图1可知:对于设计速度350 km/h的动车组,在坡度15‰坡段上运行19.1 km 时运行速度降至设计速度的85%,在坡度20‰、25‰、30‰、35‰坡段上分别运行 16.0、10.4、7.7、6.2 km 时降至设计速度的80%;对于设计速度250 km/h 的动车组,在坡度20‰、25‰、30‰、35‰坡段上分别运行8.0、5.1、3.8、3.0 km时运行速度降至设计速度的80%。根据TB 10621—2014《高速铁路设计规范》和TB 10098—2017《铁路线路设计规范》,动车组坡顶末运行速度不应低于设计速度的80%~85%。因此,坡度25‰、30‰、35‰的坡段长度分别应设置为不大于5.0、3.8、3.0 km。

完全按照现行规范设置坡长不能满足我国西南山区采用长大坡道克服高差、绕避不良地质的现实需求,因此建议适当降低对于运行速度的要求。若考虑动车组在坡顶末的运行速度不低于设计速度的70%,对于仅开行350 km/h 动车组的线路,坡长可初步设置为:坡度15‰及以下的坡段不作限制,坡度20‰、25‰、30‰、35‰的坡段长度分别不大于58、20、13、10 km;对于开行350 km/h 和250 km/h 动车组的线路,坡长可初步设置为:坡度15‰及以下的坡段不作限制,坡度20‰、25‰、30‰、35‰的坡段长度分别不大于17、9、6、5 km。

1.2 下坡道运行安全性分析

1.2.1 紧急制动工况

紧急制动系统是列车在遭遇特殊不利状况时确保列车在一定距离内停车,保证列车运行安全的重要保障措施。铁科技〔2008〕99 号《京津城际铁路技术管理暂行办法》第49条和铁科技〔2009〕212号《铁路客运专线技术管理办法(试行)》(300 ~350 km/h 部分)第116 条规定,动车组由350 km/h 至停车的紧急制动距离限值为6 500 m,由300 km/h至停车的紧急制动距离限值为3 800 m[6]。铁总科技〔2017〕221 号《铁路技术管理规程》只对120 ~160 km/h 动车组的紧急制动距离进行了规定,并未给出350 km/h 动车组的紧急制动距离限值。因此本文分别以6 500、3 800 m 作为350、300 km/h动车组的紧急制动距离限值。

选取4 动4 拖的标准动车组进行仿真模拟。计算时紧急制动空走时间取1.5 s,分别以初始速度350、300 km/h 在坡度5‰及以上的长大下坡道上进行EB(Emergenay Brake)复合紧急制动。动车组紧急制动距离见表1。可知:动车组以初始速度350 km/h 紧急制动时,坡度10‰以上的坡段无法满足6 500 m 的限值要求,在坡度15‰、20‰、25‰、30‰、35‰的长大下坡道运行的动车组制动距离分别超过限值6.4%、14.1%、23.1%、33.8%、46.6%;动车组以初始速度300 km/h 紧急制动时,坡度5‰及以上的各坡段均无法满足3 800 m的限值要求。

表1 在长大下坡道运行时动车组紧急制动距离

因此,为了保证动车组能够在规范要求的距离内制动停车,须对运行速度进行合理限制。根据仿真计算结果,动车组紧急制动限速建议值见表2。对于设计速度350 km/h的动车组,在坡度5‰、10‰的下坡道运行时无需限速。

表2 在长大下坡道运行时动车组紧急制动限速建议值

1.2.2 电制动故障工况

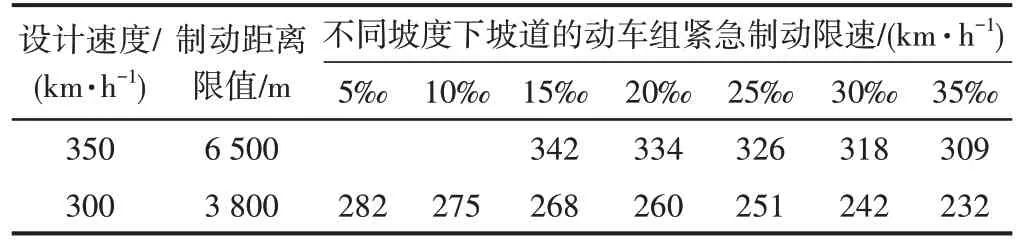

动车组在长大下坡道运行时,由于各种原因可能导致电制动系统发生故障,出现制动力损失。为了保证行车安全,对这种特殊情况下动车组运行情况进行仿真研究。考虑动车组电制动力正常及损失25.0%、50.0%、62.5%的工况,使标准动车组分别以初始速度350、300 km/h 在下坡道进行常规制动,制动有效率取0.8。制动距离仿真计算结果见图2。

图2 不同制动力损失工况下动车组在长大下坡道运行的制动距离

由图2可知:①对于初始速度350 km/h动车组,制动力损失25.0%时,制动距离随着下坡道坡度的增大而增加且增加斜率越来越大,坡度达到30‰时制动距离骤增,达到35‰时已无法正常制动停车;制动力损失50.0%时,在坡度20‰的长大下坡道制动距离为51.7 km,坡度达到25‰时制动距离骤增至121.4 km;制动力损失62.5%时,在坡度15‰的长大下坡道制动距离为52.1km,坡度达到20‰时制动距离骤增至112.9 km。可见,制动力损失25.0%时,动车组在坡度30‰及以上的长大下坡道制动性能降低,无法保证安全运行的要求;制动力损失50.0%时,动车组在坡度20‰及以上长大下坡道运行须及时采取紧急制动或降速运行,做好应急处理措施,保证行车安全;制动力损失达到62.5%时,动车组在坡度15‰以上长大下坡道的运行安全风险将剧烈增大。②制动力正常工况下,动车组以初始速度350 km/h在坡度35‰的长大下坡道的制动距离为21.3 km,限速至300 km/h 时制动距离减小至12.6 km。可见,限速运行可大幅减小制动距离。因此,在长大下坡道采取限速措施可进一步降低在制动系统发生故障时列车运行安全风险。

1.2.3 电制动和空气制动均失效时的惰行工况

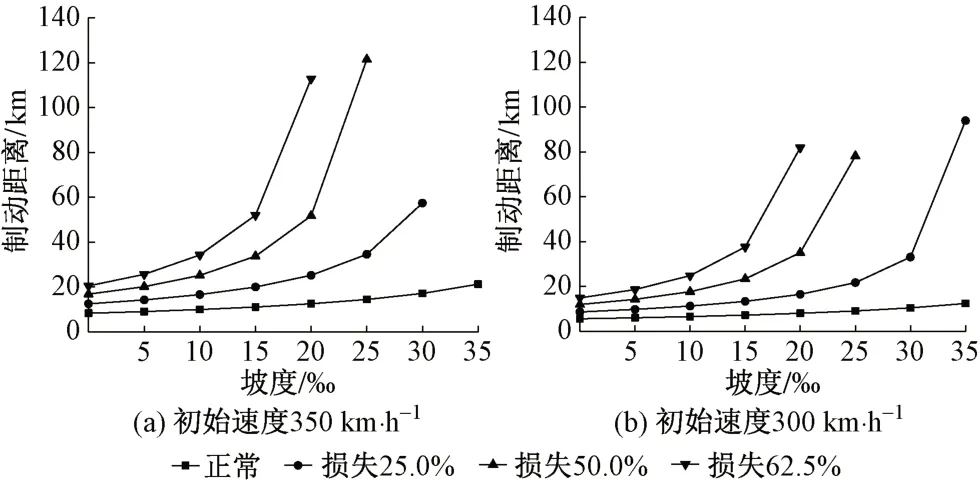

动车组遭遇极端不利情况时电制动和空气制动均不能正常工作,只能处于制动完全失效的惰行状态。为进一步分析长大坡道列车运行安全性,对此极端情况进行研究。选取4 动4 拖的标准动车组进行仿真模拟。计算动车组以初始速度350 km/h 在坡度20‰、25‰、30‰、35‰的长大下坡道上惰行不同距离的速度。动车组在不同坡度下坡道惰行时运行速度随距离的变化曲线见图3。

图3 动车组在不同坡度下坡道惰行时运行速度随距离的变化曲线

由图3 可知:①动车组以初始速度350 km/h 在坡度20‰的下坡道惰行5、10、20、40 km 时,运行速度分别为357.16、363.24、372.83、384.99 km/h。可见,随着坡长的增加,动车组运行速度也不断增大,但增加斜率逐渐减小,逐渐趋于稳定。②动车组以初始速度350 km/h 在坡度20‰、25‰、30‰、35‰的下坡道惰行10 km 时,运行速度分别为 363.24、377.34、390.89、403.9 km/h。可见,在失控惰行工况下,随着坡度的增大,动车组运行速度增加得越来越快。动车组在坡度20‰的下坡道运行40 km 后,运行速度已超过最高运营速度380 km/h。因此,坡度20‰坡段的坡长不宜大于40 km。同理,坡度25‰、30‰、35‰坡段的坡长不宜大于20、10、5 km。

1.3 坡长与坡度的匹配设置建议

综合考虑坡顶末速度不低于设计速度70%的要求及制动故障情况下的行车安全性,坡长设置建议如下:①对于仅开行350 km/h 动车组的线路,坡度15‰及以下的坡段不作限制,坡度20‰、25‰、30‰、35‰的坡段长度分别不大于40、20、10、5 km;②对于开行350 km/h 和250 km/h 动车组的线路,坡度15‰及以下的坡段不作限制,坡度20‰、25‰、30‰、35‰的坡段长度分别不大于17、9、6、5 km。

2 长大坡道运输能力

2.1 列车区间追踪间隔计算

列车在设置有连续长大坡道的高速铁路的下坡道运行时,运行速度越高,坡度值越大,坡段越长,则列车监控制动距离也就越长,可能导致列车追踪间隔无法满足设计要求。因此应开展长大坡道设置对线路运输能力的影响研究。

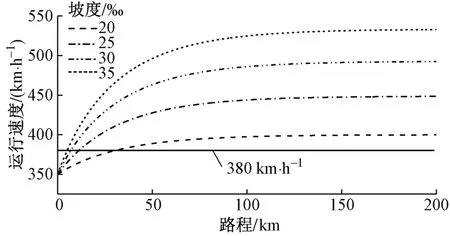

列车区间追踪如图4 所示。其中L附、L制、L防、L闭、L列、L追分别为区间追踪附加时间内的运行距离、列车制动距离、列车安全防护距离、闭塞分区长度、列车长度、列车区间追踪距离,单位均为m。

图4 列车区间追踪示意

从图4可以看出后行列车必须与前行列车保持一定追踪间隔,包括制动所需距离、信号系统应变时间内的运行距离、司机确认目标距离变化的时间内的运行距离以及一定的安全距离。当追踪速度一定时,动车组制动能力越强,制动距离越短,所需区间追踪间隔距离和时间也越短,运输能力越大。

区间追踪间隔时间I区间计算模型表达式为:I区间=3.6L追/v运= 3.6(L列+L闭+L防+L制)/v运+t附。其中:v运为前后列车间隔距离内列车平均运行速度,km/h;t附为区间追踪附加时间,CTCS-2 系统取 12 s,CTCS-3系统取16 s。

我国高速铁路主要应用的是CTCS-2、CTCS-3 级列控系统,其采用一次连续控制模式曲线来控制动车组运行。在区间追踪时,根据前行列车所处闭塞区间的位置来确定后行列车的允许位置和速度,利用站内或区间轨道电路及应答器读取前方区间线路等信息,产生制动模式曲线。这种制动控制模式曲线并非列车实际制动特性曲线,而是通过对最大常用制动曲线采用算法计算得到的,动车组实际制动曲线必须在该曲线之下,以保证动车组制动安全。

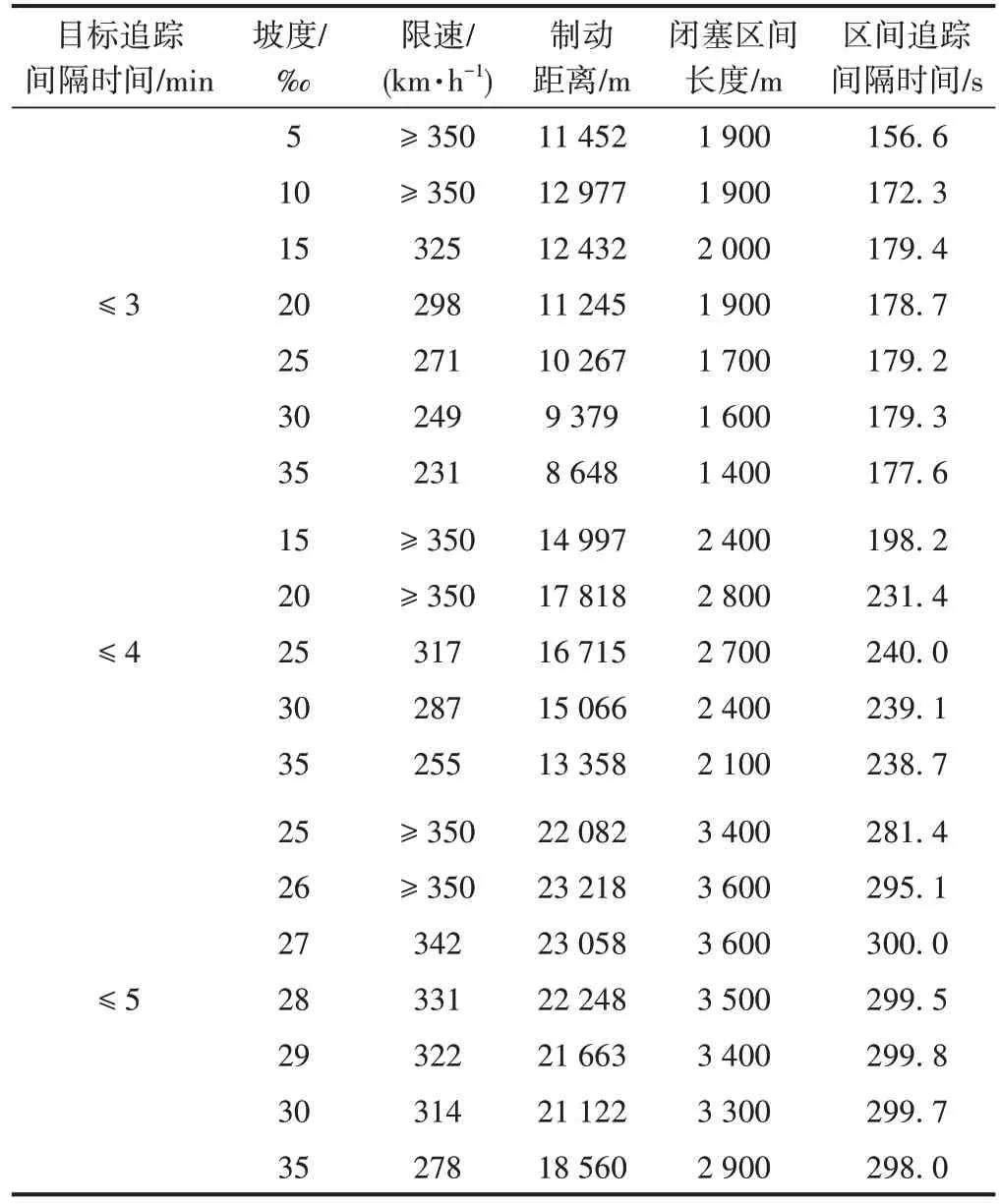

以4动4拖的标准动车组和CTCS3-300S车载设备进行仿真模拟,对平直道和坡度5‰ ~35‰下坡道条件下的列车区间追踪间隔时间进行检算,分析大坡度选择对列车通过能力的影响。计算结果见表3。其中制动距离为车载设备监控模式曲线得出的制动距离。可以看出,区间追踪间隔时间随着坡度的增大和列车运行速度的提高而逐渐增大。

表3 列车区间追踪间隔时间

根据TB 10621—2014,最小行车间隔时间宜采用3 min,我国京沪、京广高速铁路实际采用的是5 min。考虑长大坡道设置一般在艰险山区,故分析时以3 min为目标,以5 min为控制要求。

根据表3计算结果,动车组以350 km/h运行时,在坡度10‰及以下的下坡道上可实现3 min追踪间隔目标,在坡度20‰及以下的下坡道上可控制在4 min 以内,在坡度25‰及以下的下坡道上能满足5 min要求,坡度超过25‰则不能满足5 min 要求,在坡度30‰的下坡道上追踪间隔时间达到6 min 以上,而在坡度35‰的下坡道上由于车载列控设备计算制动距离急剧增大,导致所需的闭塞区间也大幅增长,区间追踪间隔也大大增加。

2.2 满足追踪间隔要求的列车运行限速设置

对于我国西南山区铁路建设中需要集中设置长大坡道的情况,为保证线路运输能力,可以采取在长大下坡道段限速运行的措施。

为实现列车追踪间隔不超过5 min,通过仿真计算,分别得出列车在不同坡度下坡道运行时区间追踪间隔时间满足3、4、5 min的限速建议值,见表4。

表4 满足追踪间隔时间要求的下坡道限速设置

由表4 可知:①坡度10‰及以下的下坡道能够同时满足350 km/h 运行速度和3 min 追踪间隔的要求;坡度20‰及以下的下坡道能够同时满足350 km/h 运行速度和4 min 追踪间隔的要求;若取5 min 为追踪间隔时间要求,坡度26‰及以下的下坡道能够同时满足350 km/h 运行速度和5 min 追踪间隔的要求。②列车在坡度30‰的长大下坡道上运行时,若满足3、4、5 min追踪间隔时间要求,应分别限速249、287、314 km/h。

在相同坡度条件下,设置限速后列车区间追踪间隔时间缩短,从而可以提高区间通过能力和运输能力。如列车在坡度30‰的长大下坡道上运行时,若不限速,区间追踪间隔为368.5 s,超过6min,而采用表4的限速方案后追踪间隔时间可控制在5 min 内。分别按6.5 min 和5.0 min 计算区间通过能力,限速后运输能力由每日185对提高到240对,提高了29.7%。

为满足列车追踪间隔时间要求,保证线路运输能力,若采用不限速方案,在纵断面设计中大坡度坡段不能连续设置,而且长度应适当缩短。对于长大坡道集中设置方案,要保证列车追踪间隔时间满足要求,应根据线路条件、动车组型号、列控系统性能等因素确定列车在长大下坡道运行的限速。

3 结论及建议

1)综合考虑坡顶末速度不低于设计速度70%的要求及制动故障情况下的行车安全性,对于设计速度350 km/h 和250 km/h 的线路,坡度15‰及以下的坡段不作限制,坡度20‰、25‰、30‰、35‰的坡段长度分别不大于17、9、6、5 km。

2)综合考虑动车组在长大下坡道紧急制动距离要求和列车追踪时间间隔不大于5 min 的要求,须对动车组采取限速措施。设计速度350 km/h 动车组在坡度15‰、20‰、25‰、30‰、35‰且坡长大于6 500 m的长大下坡道的运行速度应分别控制在342、334、326、314、278 km/h以下。