内河某集装箱铁水联运工程关键问题探讨

2021-11-07鲁友鹏

鲁友鹏,吴 涛

(中交第二航务工程勘察设计院有限公司,湖北武汉 430061)

引言

工程所在的武汉武湖、阳逻港区,主要服务对象覆盖鄂、川、滇、黔、渝等中上游腹地。同时,随着国家中部崛起战略的实施及发展战略重心转移,武汉交通建设发展迅速,已基本形成四通八达的铁、公交通运输网络,工程借助铁路可辐射西部及西北等内陆地区。因此,构建长江中游地区最大集装箱多式联运枢纽具有前瞻意义。

1 概况及关键问题

1.1 工程概况

工程位于武汉天兴洲洲尾水口河上游长江北岸,是集装箱公铁水多式联运物流枢纽,将已建4个5 000 t 级件杂货泊位(码头长度508 m)改造为集装箱泊位,结构按最大可靠泊1 140 TEU(1.5 万t 级)集装箱船设计改造,年吞吐量75 万TEU,其中铁水联运箱量40 万TEU,公水联运箱量35 万TEU。

陆域总面积852.6 亩,包含3 个区域:

1)码头区陆域:总面积约402.1 亩,主要为重、空箱堆场及码头生产辅助配套设施;

2)铁路装卸区:与码头区隔已建江北快速路(高架),总面积约232.2 亩,拟建1 束线,包含2 条整列铁路装卸线,由武汉江北铁路香炉山车站东端接轨引入,并建设堆场等配套设施,可实现港站同场,铁水联运无缝衔接;

3)附属作业区:总面积约218.3 亩,提供增值服务及辅助配套功能如集装箱拆装箱、箱修、空箱业务、机修等。工程概况见图1。

图1 工程概况图

1.2 关键问题

1)码头平台及引桥均为已建,原设计均按件杂货运输需求考虑,本次需改造为集装箱专用码头。集装箱码头平面布局、工艺流程及荷载要求与原码头存在较大差异,集装箱作业、运输组织专业化程度要求显著提高。结合已建设施及新需求,提出高效易用、技术可行、经济合理的关键改造方式。

2)集装箱铁、公、水多式联运流程较传统集装箱码头水、公联运更为复杂,需充分结合码头、铁路、疏港道路位置关系及可用地块特点,合理进行功能布置及流程规划,高效实现联运组织。

3)陆域布置:码头区陆域场地受已建引桥及后方高架路限制,在外部条件受限情况下,如何综合适宜地进行总平面布置。

2 码头平台及引桥

2.1 码头平台宽度

1)25 m 平台布置分析

若考虑维持已建25 m 平台,相应利用已建码头10.5 m 轨距轨道配置10.5 m 轨距装卸桥,则25 m平台按如下方式排布:

按75 万TEU 吞吐量,结合码头长度508m 控制因素,码头平台配置5 台装卸桥,则2 个泊位需考虑3 台装卸桥同时作业,因此配置3 条装卸车道,并配置1 条行车道。在10.5m 轨内可布置2 条装卸车道,陆侧轨外靠门腿布置1 条装卸车道,另在岸向最外侧布置1 条行车道。平台断面如图2。

图2 25m 平台宽度码头断面布置图

分析该布置方式,仍存在以下问题:

①已建引桥长度超500 m,码头平台后沿无临时堆箱、设备检修、特种箱吊具等临时堆放空间,该需求需通过水平运输解决,影响装卸桥作业及码头运营效率;②10.5 m 装卸桥轨内车道宽度仅有3.75 m,工人、指挥、理货等作业人员在轨内工作空间狭窄,集卡作业及通行效率低,且安全性较差;③由于靠泊船型吨级较原设计显著增大,核算25 m平台结构位移较大;④10.5 m轨距装卸桥稳定性差,外伸距小,且需特殊定制。

2)30 m 平台布置分析

30 m 平台采用16 m 轨距装卸桥,轨内布置3条装卸车道,陆侧轨外靠门腿布置1 条通过车道,码头后沿布置临时堆放区,解决临时堆箱、设备检修、特种箱吊具堆放等需求。平台断面布置如图3。

图3 30 m 平台宽度码头断面布置图

总结长江中上游地区已建集装箱码头经验,如重庆港果园、寸滩集装箱码头,武汉阳逻一期~三期工程,九江城西、红光等集装箱码头,均采用定型成熟的16 m 轨距装卸桥,配合 30 m 宽度码头平台断面布置方式。此方式装卸作业在装卸桥跨内,小车运行距离短,作业效率高,装卸桥稳定性好,可配置较大外伸距,码头平台交通组织顺畅,运营管理方便,30 m 平台宽度能充分发挥码头前沿作业能力。综上因素,本工程在已建码头平台后沿,向后加宽5 m 至30 m 平台宽度。

2.2 引桥宽度

码头平台车流:集卡车头与船头方向一致,船头向上游侧,顶流靠泊,则码头平台及引桥有以下3 种循环作业方式:

1)2#引桥上码头平台→2#/1#泊位装卸集装箱→1#引桥返回;

2)3#引桥上码头平台→4#/3#泊位装卸集装箱→2#引桥返回;

3)3#引桥上码头平台→4#/3#/2#/1#泊位装卸集装箱→1#引桥返回;

因此,3#引桥为陆域→码头单向车流,1#引桥为码头→陆域单向车流,2#引桥为双向车流。

图4 引桥交通流向示意图

已建1#~3#引桥宽度分别为9 m、15 m、9 m,9 m 宽度可布置2 车道,15 m 宽度可布置4 车道。

分别采用公式理论计算、仿真模拟两种方式复核引桥宽度:

1)公式计算

单引桥高峰时交通流计算考虑满足2 个泊位3台装卸桥同时作业,每台装卸桥平均作业效率按28自然箱/h,不平衡系数取1.3,则最大交通流量为28×3×1.3=109 辆/h。

2)仿真模拟

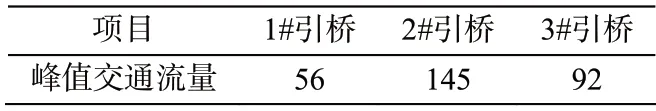

建立整体交通仿真模拟模型,对一整年码头运营进行仿真模拟,3 座引桥峰值交通流量模拟结果如下表所示:

表1 3 座引桥峰值交通流量(辆/小时)

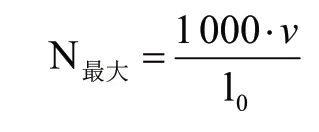

3)需求复核

引桥单车道每小时最大交通通过能力可按下式计算[1]:

其中:

N最大为最大交通流量(辆/h);

l0为车头之间最小间隔(m),取34 m;

v 为车辆行驶速度(km/h),取10 km/h;

经计算,引桥单车道最大可通行交通流量为294 辆/h,可以满足公式计算、仿真模拟中的需求,因此,引桥宽度维持不变,无需增加。

3 港内集装箱多式联运流程

本项目吞吐量如下表所示:

表2 吞吐量一览表

多式联运流程考虑如下:

1)铁水联运

铁水联运内部流程包括以下3 种情况:

①铁路→水

火车车厢→RMG→内集卡→港内运输→(码头区)箱堆场;

(码头区)箱堆场→RMG→内集卡→码头平台→装卸桥→船。

②水→铁路

船→装卸桥→内集卡→RMG→铁路区堆场;

铁路区堆场→RMG→火车。

③车船直取

火车←→RMG←→内集卡←→装卸桥←→船。

船期与铁路列车调度分属不同系统,且到离港、到发车受多种不同外界因素影响,故车船直取流程较少存在,绝大部分集装箱需通过本港内部集装箱堆场缓存。在缓存作业流程中,为提高作业效率,将铁路→水路流程集装箱,主要堆存于码头区箱场,靠近码头前沿,便于取箱装船;将水→铁路集装箱,主要堆存于铁路区箱场,紧邻铁路装卸线,便于快速装铁路。

2)公水联运

公水联运流程包括以下两种情况:

①公路→水:

货主→外集卡→RMG/正面吊/空箱堆高机→集装箱堆场→RMG/正面吊/空箱堆高机→内集卡→装卸桥→船;

②水→公路:

船→装卸桥→内集卡→RMG/正面吊/空箱堆高机→集装箱堆场→RMG/正面吊/空箱堆高机→外集卡→货主。

集装箱公水联运流程成熟,箱全部堆存于码头区堆场,码头区堆场做区块划分,铁水联运、公水联运堆放于不同箱区。

4 码头区陆域箱堆场布置

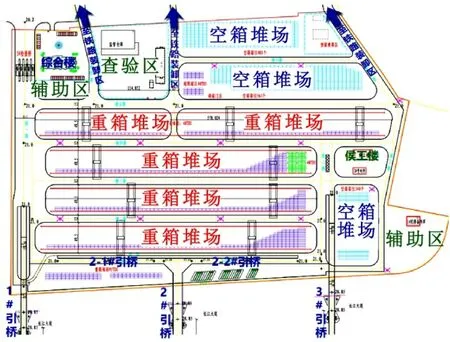

码头区陆域南北向纵深约405 m,东西向宽约600 m,纵深较小,且因大堤堤顶与陆域间存在7.85 m 高差,导致已建引桥伸入陆域较长,场地北侧为高架桥,桥下桥墩密布。码头区陆域平面布置限制条件多,现状如图5 所示。

图5 码头区陆域现状图

若考虑将陆域场地整体抬高以缩短堤后引桥长度,经核算,工程量大,且与后方疏港路衔接困难。因此,提出堤后引桥维持现状与拆除改造两种平面布置思路。

1)堤后引桥维持现状布置

在维持引桥不改造基础上,可考虑重箱堆场垂岸式布置、辅助区前置式布置于引桥间等方式,经综合考量箱位数、交通组织、运营便利性等,重箱堆场顺岸式布置形式,整体具备较大优势,简述如下:

布置生产区、生产辅助及生活辅助区3 个功能区。引桥根部场地,受引桥分隔,交通较为不畅,布置空箱堆场、超限箱区、调箱门区、侯工楼等辅助设施。由引桥端部向北,横向布置3 线40m 轨距重箱堆场,共8 块。再向北隔主干道,西北侧布置生产及生活辅助区,包括综合楼及变电消防设施等,并布置有查验区;东北侧布置2 块重箱堆场。集装箱进出口大门布置于港区陆域西北侧。重箱堆场共配置14 台RMG。

图6 引桥维持现状平面布置图

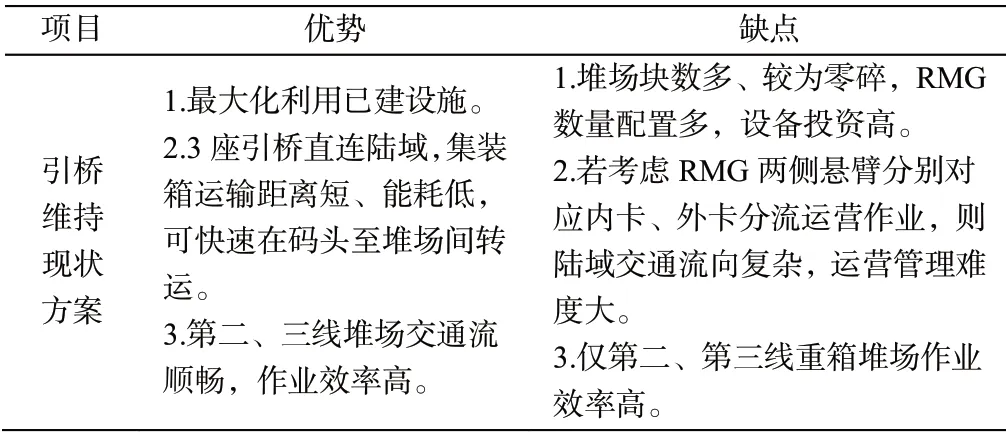

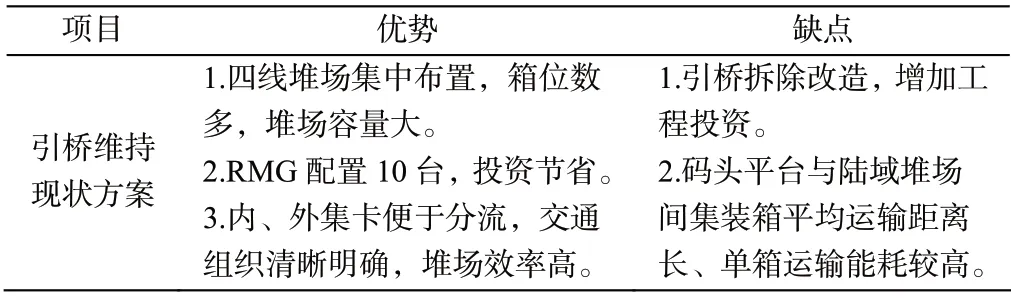

该布置方式优缺点如下表:

表3 优缺点一览表(维持引桥不改造)

2)改造堤后引桥布置方式

为保证堆场布置完整顺畅,充分利用陆域场地,拆除2#引桥堤后段,平行于大堤新建2-1#、2-2#引桥,分别承担分流陆域与码头间下、上方向车流。

陆域由南向北,贯通式布置四线重箱堆场,配置10 台RMG,场桥两侧悬臂分别对应内集卡、外集卡作业,主干道后方靠近江北快速路布置辅助区、集装箱查验区、空箱堆场。

图7 改造堤后引桥平面布置图

该布置方式优缺点如下表所示:

表4 优缺点一览表(引桥改造)

按照内、外集卡分流作业方式设定仿真模拟条件,进行1 年运营作业仿真模拟,验证该思路方案合理性,结果总结如下:

该布置道路宽度、走向,拟定的车辆流向均能满足使用要求,且有一定的富裕。统计道路饱和度情况,场地内所有道路饱和度均较低,小于0.6,处于一级服务水平,道路顺畅。

5 集装箱作业模式探讨

总结长江中上游集装箱码头作业模式,已建集装箱码头RMG 堆场均为未考虑内、外集卡分流的传统非自动化码头。以往长江中上游集装箱船舶载箱量较少(以150~350 TEU 为主),单船装卸箱数量少,一般1~2 台装卸桥作业一艘船,相应堆场作业采用集中式堆箱,即单船装卸的集装箱,集中堆放于一块箱场中。海港集装箱单船装卸箱量大,多台装卸桥同时作业一艘船,集装箱转运至后方陆域后,分布式堆存于多块箱场中。

本项目考虑随着航道条件逐步改善,未来内河港集装箱船舶大型化趋势显著,如1140TEU 集装箱船已在阳逻至洋山实现班轮化运营。且本项目铁水联运集装箱流向更为集中,单船装卸量相对较大,因此按照分布式作业模式,且按内、外集卡分流作业模式,从而保证能快速装卸船,提高码头作业效率,最大化利用已建码头有限岸线,节约宝贵的岸线资源。

6 结语

1)长江中上游集装箱码头,采用30 m 平台配置16 m 轨距装卸桥,布置3 条装卸车道+1 条通过车道+临时堆放区的断面布置模式较为成熟,较25 m 宽码头平台+10.5 m 轨距装卸桥模式,装卸桥效率高、稳定性好、交通组织顺畅、轨内作业安全性高,能够充分发挥码头前沿作业能力;

2)码头及引桥交通流为顺时针循环,通过理论公式计算、仿真模拟,复核各引桥高峰时交通流量,已建1#~3#引桥宽度可满足流量需求,宽度无需增加;

3)集装箱铁水联运、公水联运流程在本项目陆域交汇混合,文中梳理各流程,总结其中要点规则;

4)受已建设施、地形、周边环境等条件限制,总平面布置提出引桥维持现状、拆除引桥两种条件下布置思路,以此分析多式联运项目平面布置关键问题及优缺点,并利用交通仿真模拟对方案进行复核;

5)对长江中上游集装箱码头堆场集中式、分布式作业模式探讨,将内、外集卡分流,分布式作业方式应用于项目平面布置,最大化利用岸线。