镜像疗法联合四肢联动训练治疗脑卒中后偏瘫的临床疗效及其对患者下肢功能、日常生活活动能力的影响研究

2021-11-07段云欣杨傲然王寒明王丛笑郄淑燕

段云欣,杨傲然,王寒明,王丛笑,郄淑燕

偏瘫是脑卒中较常见的后遗症之一。据统计,脑卒中后偏瘫的发病率高达30%~50%,严重影响患者的生存质量[1]。脑卒中后偏瘫是由于患者发病后神经功能损伤导致肢体平衡协调能力及躯干控制能力下降而引发的一种步行障碍[2]。患者对重新获得步行能力、回归家庭的期望较为急切,因此平衡能力、躯干控制能力的改善对促进脑卒中后偏瘫患者下肢功能康复并提高其日常生活活动能力和生存质量有重要作用。四肢联动训练是一种训练躯干协调性的有效手段之一,已被较多地用于脑卒中后偏瘫患者术后康复治疗中[3]。镜像疗法又称镜像视觉反馈疗法,初期主要用于缓解截肢后患肢疼痛,近年逐渐开始用于脑卒中后偏瘫患者下肢功能的康复治疗中[4]。然而,无论是四肢联动训练还是镜像疗法用于脑卒中后偏瘫患者的康复治疗中,其效果均有限。为此,本研究旨在分析镜像疗法联合四肢联动训练治疗脑卒中后偏瘫的临床疗效及其对患者下肢功能、日常生活活动能力的影响,以期为临床探索更为有效的治疗手段提供依据,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2018年10月至2020年10月首都医科大学附属北京康复医院收治的脑卒中后偏瘫患者100例作为研究对象。纳入标准:(1)符合《中国脑血管病防治指南》[5]中脑卒中的诊断标准,且经颅脑CT及MRI检查证实;(2)单侧偏瘫;(3)年龄50~80岁且病程不超过3个月;(4)无严重认知障碍及语言障碍,可遵循简单指令;(5)偏瘫侧肢体分期为Brunntrom Ⅱ期或以上,且患侧上肢无肩关节半脱位;(6)坐位平衡能力>1级。排除标准:(1)非脑卒中引起的下肢功能障碍者;(2)伴有严重心、肺脏疾病者;(3)伴有精神障碍者;(4)有颅脑创伤、脑炎等疾病史者;(5)合并严重内分泌系统疾病、恶性高血压、恶性肿瘤者。采用随机数字表法将患者分为观察组和对照组,各50例。观察组中男28例,女22例;年龄51~79岁,平均(64.9±5.8)岁;病程21~69 d,平均(39.7±12.4)d;吸烟(一生中连续或累积吸烟6个月或以上定义为吸烟)32例;饮酒(每日酒精摄入量>40 g/d,持续时间>5年定义为饮酒)29例;体质指数(24.8±1.5)kg/m2;左侧偏瘫30例,右侧偏瘫20例;合并症:高血压40例,糖尿病15例,冠心病16例,高脂血症12例;收缩压(134±23)mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),舒张压(80±10)mm Hg。对照组中男25例,女25例;年龄53~77岁,平均(65.2±6.0)岁;病程20~77 d,平均(39.5±12.5)d;吸烟28例;饮酒30例;体质指数(24.6±1.5)kg/m2;左侧偏瘫27例,右侧偏瘫23例;合并症:高血压43例,糖尿病17例,冠心病13例,高脂血症10例;收缩压(134±21)mm Hg,舒张压(83±11)mm Hg。两组患者性别(χ2=0.361,P=0.548)、年龄(t=0.254,P=0.800)、病程(t=0.080,P=0.936)、吸烟率(χ2=0.667,P=0.414)、饮酒率(χ2=0.041,P=0.839)、体质指数(t=0.667,P=0.507)、偏瘫侧别(χ2=0.367,P=0.545)、高血压发生率(χ2=0.638,P=0.424)、糖尿病发生率(χ2=0.184,P=0.668)、冠心病发生率(χ2=0.437,P=0.509)、高脂血症发生率(χ2=0.233,P=0.629)、收缩压(t=0.131,P=0.896)、舒张压(t=1.086,P=0.280)比较,差异无统计学意义。本研究患者均签订知情同意书,且本研究获得首都医科大学附属北京康复医院伦理委员会批准(批号:2021bkkyLW002)。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 对照组采用四肢联动训练治疗,训练仪器为Nust-T5XR四肢联动康复训练器(美国Nustep公司生产)。具体方法如下:(1)患者坐于Nust-T5XR四肢联动康复训练器上,调节好座椅靠背角度、前后距离以及把手位置后,在康复治疗师的指导下开始训练。(2)早期训练中,患者可通过健侧上肢、下肢来带动患侧上肢、下肢进行伸展和屈曲训练。指导患者在保持躯干平衡的基础上,由下肢进行类似骑车的脚踏动作。训练期间需尽可能保持躯干直立,腰背远离靠背。(3)当患者的患侧肌力恢复至3级后,即可进行由患侧带动健侧的屈膝屈髋训练。患侧腿屈膝时尽量配合踝背屈以避免足下垂的情况出现,维持髋关节、膝关节以及踝关节的活动度,促进下肢肌力恢复。(4)患者在康复治疗师指导下进行躯干左右摇摆、旋转训练,通过调整设备手柄的长短来逐渐增加患者躯干旋转的幅度,强化患者前庭对感官的刺激,进而增强患者核心力量以及躯干的控制能力。(5)随着患者肌力和体能的恢复,可逐步增大四肢联动的负荷,开始由患侧下肢主动进行屈伸训练及躯干旋转训练,强化患侧下肢及腰背部的肌群肌力。(6)上述训练过程包括了热身、锻炼及恢复3个阶段,2次/d,30 min/次,5次/周,共治疗8周。

1.2.2 观察组 观察组采用镜像疗法联合四肢联动训练治疗,具体方法如下:(1)镜像疗法:①治疗前告知患者镜像疗法的操作方法、治疗目的及注意事项。②治疗时,患者端坐,在患者双侧下肢中间放一面100 cm×200 cm的镜子,镜子的镜面朝向健侧,观察镜中影像。③依次进行健侧肩关节、肘关节、前臂、腕关节、手的运动训练,包括前屈、后伸、外展、内收、内旋、外旋等。④依次进行健侧髋关节、膝关节、踝关节的运动训练,包括前屈、后伸、跖屈、外展、内收、内翻、外翻等。⑤上述训练1次/d,每个动作10次,30 min/次,5次/周,共治疗8周。(2)四肢联动训练:方法同对照组。所有患者在治疗期间有较高的依从性,无脱落、剔除患者。

1.3 观察指标

1.3.1 临床疗效 比较两组患者临床疗效,即下肢功能康复效果,根据Fugl-Meyer运动功能评定(Fugl-Meyer Assessment,FMA)量表评分判定临床疗效:(1)显效:与治疗前比较,患者治疗后FMA量表评分增加>70%;(2)有效:与治疗前比较,患者治疗后FMA量表评分增加50%~70%;(3)无效:与治疗前比较,患者治疗后FMA量表评分增加<50%[6]。

1.3.2 Berg平衡量表(Berg Balance Scale,BBS)评分、躯干控制测试(trunk control test,TCT)量表评分 比较两组患者治疗前后BBS评分、TCT量表评分。其中BBS评分满分56分,分值越高表示患者平衡能力越好[7]。TCT评分满分100分,得分越高表示患者躯干控制能力越好[8]。

1.3.3 功能性步行量表(Functional Ambulation Category Scale,FAC)评分 比较两组患者治疗前后FAC评分。FAC评分满分5分,得分越高表示患者步行功能越好[9]。

1.3.4 Barthel指数分级 比较两组患者治疗前后Barthel指数分级。Barthel指数评分满分100分,得分70~100分为无需依赖,为0级;60~69分为轻度依赖,为Ⅰ级;41~59分为中度依赖,为Ⅱ级;≤40分为重度依赖,为Ⅲ级[10]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析。计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内比较采用配对t检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 观察组患者临床疗效优于对照组,差异有统计学意义(u=2.241,P=0.025),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较〔n(%)〕Table 1 Comparison of clinical efficacy between the two groups

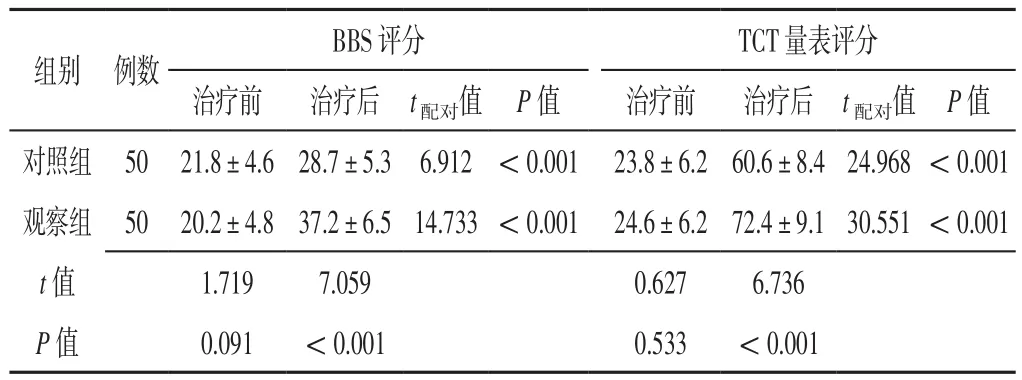

2.2 两组患者治疗前后BBS评分、TCT量表评分比较 两组患者治疗前BBS评分、TCT量表评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者治疗后BBS评分、TCT量表评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。对照组、观察组患者治疗后BBS评分、TCT量表评分分别高于本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后BBS评分、TCT量表评分比较(±s,分)Table 2 Comparison of BBS score and TCT scale score between the two groups before and after treatment

表2 两组患者治疗前后BBS评分、TCT量表评分比较(±s,分)Table 2 Comparison of BBS score and TCT scale score between the two groups before and after treatment

注:BBS=Berg平衡量表,TCT=躯干控制测试

images/BZ_98_1274_2647_2279_2768.png对照组 50 21.8±4.6 28.7±5.3 6.912 <0.001 23.8±6.2 60.6±8.4 24.968 <0.001观察组 50 20.2±4.8 37.2±6.5 14.733 <0.001 24.6±6.2 72.4±9.1 30.551 <0.001 t值 1.719 7.059 0.627 6.736 P值 0.091 <0.001 0.533 <0.001

2.3 两组患者治疗前后FAC评分比较 两组患者治疗前FAC评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者治疗后FAC评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。对照组、观察组患者治疗后FAC评分分别高于本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后FAC评分比较(±s)Table 3 Comparison of FAC score between the two groups before and after treatment

表3 两组患者治疗前后FAC评分比较(±s)Table 3 Comparison of FAC score between the two groups before and after treatment

images/BZ_99_189_761_1192_820.png对照组 50 1.35±0.27 2.47±0.54 13.117 <0.001观察组 50 1.38±0.28 3.39±0.67 19.572 <0.001 t值 0.545 7.559 P值 0.588 <0.001

2.4 两组患者治疗前后Barthel指数分级比较 两组患者治疗前Barthel指数分级比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组患者治疗后Barthel指数分级优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。对照组、观察组患者治疗后Barthel指数分级分别优于本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者治疗前后Barthel指数分级比较〔n(%)〕Table 4 Comparison of Barthel index grading between the two groups before and after treatment

3 讨论

脑卒中是由脑血管栓塞或破裂出血导致的一种脑神经损伤,发病后高级中枢失去对低级中枢的控制能力,进而引发感觉、运动、语言、吞咽、认知等功能障碍[11-12]。虽然近年来我国脑卒中致死率有所下降,但大部分患者仍会遗留偏瘫、失语、步行能力下降等后遗症。偏瘫的发生是由于脑卒中后各个肌群之间的协调能力丧失或下降,进而引发动、静态平衡功能障碍及躯干控制功能障碍[13]。因此,改善患者的平衡能力和躯干控制能力对脑卒中后偏瘫患者肢体功能恢复尤为重要。

MARTÍNEZ-PIZARRO[14]、李岩等[15]研究表明,四肢联动训练比常规康复训练有优势,其可通过改善脑卒中后偏瘫患者的平衡能力及运动功能来促进其尽快康复。四肢联动训练是指通过训练器模拟步行状态,将四肢、躯干、骨盆作为一个整体,通过健侧上下肢带动患侧上下肢运动,患侧上下肢被动配合健侧上下肢运动,强化四肢、腰腹部各个肌群的肌力,减轻肌张力,提高关节活动度,最终可以达到改善运动功能、提高平衡能力及躯干控制能力的目的。而且,在四肢联动训练时,通过增加对患者前庭器官的刺激可进一步影响躯干的协调性、稳定性,进而增强平衡能力,改善步行障碍。镜像疗法属于一种认知疗法,以镜像神经元的特征为基础。镜像神经元与视觉处理的感觉神经元及动作信号传递的运动神经元相连接,因此可在观察视觉信息和执行运动时同时被激活[16-18]。镜像疗法充分利用了镜像神经元的特征,通过平面镜成像反馈健侧肢体运动,诱发患侧肢体运动视觉错觉,进而激活对应脑部运动神经,促进下肢运动功能康复。已有研究提示,镜像疗法可明显增强患者视觉、躯体感觉皮质、运动皮质的兴奋性,降低皮质间的抑制作用,从而促进神经可塑性及功能重组,有助于患侧肢体运动功能的恢复和日常生活活动能力的提高[19]。本研究结果显示,观察组患者临床疗效优于对照组,提示镜像疗法联合四肢联动训练可提高脑卒中后偏瘫患者的临床疗效。观察组患者治疗后BBS评分、TCT量表评分高于对照组,对照组、观察组患者治疗后BBS评分、TCT量表评分分别高于本组治疗前;观察组患者治疗后FAC评分高于对照组,对照组、观察组患者治疗后FAC评分分别高于本组治疗前;提示镜像疗法联合四肢联动训练能够更好地改善脑卒中后偏瘫患者的平衡能力和躯干控制能力,促进步行能力的恢复。观察组患者治疗后Barthel指数分级优于对照组,对照组、观察组患者治疗后Barthel指数分级分别优于本组治疗前,表明镜像疗法联合四肢联动训练能够更好地促进脑卒中后偏瘫患者日常生活活动能力的恢复。分析认为,脑卒中后偏瘫患者由于脑部感觉、运动等神经功能损伤以及腰腹部、下肢肌肉力量不足,导致躯干控制能力、平衡能力下降。四肢联动训练重在增强各个肌群肌力,增加腰腹部、下肢肌肉力量,防止肌肉萎缩。虽然单纯的四肢联动训练及机体的自我恢复能够改善脑卒中后偏瘫患者的运动功能,但仍有部分患者的平衡能力及躯干控制能力不能得到有效提升,下肢功能恢复效果不理想。镜像疗法则重在激活受损的脑部感觉、运动神经,促进其重组、再生,为下肢平衡能力、躯干控制能力的提升奠定基础。因此,二者联合用于脑卒中后偏瘫的康复治疗时可发挥协同作用,相辅相成,从而将康复效果最大化。

综上所述,镜像疗法联合四肢联动训练能有效促进脑卒中后偏瘫患者下肢功能的康复,提高患者平衡能力、躯干控制能力、步行能力及日常生活活动能力,具有较好的推广应用价值。但本研究为单中心研究,且样本量较小,同时缺乏长期随访数据及远期效果指标,后期需要进行更大样本量的长期随访研究进一步证实本研究结论。

作者贡献:段云欣、杨傲然、王寒明、王丛笑进行研究的实施,数据收集、整理、分析,结果分析与解释;段云欣撰写论文;郄淑燕进行研究设计与可行性分析、论文的修订,负责文章的质量控制及审校,并对文章整体负责、监督管理。

本文无利益冲突。