基于卫星链路的空海跨域通信系统设计*

2021-11-06商志刚徐晓帆2梁萱卓张博王永皎

商志刚 徐晓帆2 梁萱卓 张博 王永皎

(1.中国电子科学研究院,北京 100041;2.中国星网网络创新研究院有限公司,北京 100029)

0 引言

当前,卫星技术和通信技术不断发展,能够满足各类应用的网络平台逐渐成为了人们研究的重点。为了有效保障社会发展和人民生活,卫星通信网络应运而生。在卫星通信网络构建过程中,海上应用是典型方向,空海跨域通信系统是天基信息系统向海洋延伸的重要手段,受到了越来越多的关注。

1 卫星通信网络国内外研究现状

1.1 国外研究进展

国外主流的卫星通信系统包括Inmarsat、Iridium等典型系统[1-3]。

Inmarsat海事卫星系统是由通信卫星、岸站和船站三大部分组成,布放于太平洋、大西洋和印度洋三个洋区。Inmarsat-A是1976年启用的第一个系统,Inmarsat-M是1993年开发的系统,这两个系统可以提供电话、数据、电传等业务;Inmarsat-C主要用于数据通信,体型小巧,可以手提。

铱星(Iridium)系统是一个低轨全球个人卫星移动通信系统,其生产商是美国摩托罗拉公司。目前,铱星系统有66颗卫星在轨,除了提供话音业务外,还提供传真、数据、寻呼等业务。铱星卫星通信系统的优势在于传输速度较快,信息质量高,而且无需专门的地面接收站,在偏远地区使用移动卫星手提电话进行通信十分方便[4-6]。

1.2 国内研究进展

国内卫星的发展历史已有30余年,其中最主要的空间网络系统是通信卫星和中继卫星两大系列[7]。“天通一号”卫星通信系统由中国自主研发[8-10],覆盖范围包括中国及周边、中东、非洲等相关地区,最主要的优势体现在终端的小型化、便携化上。

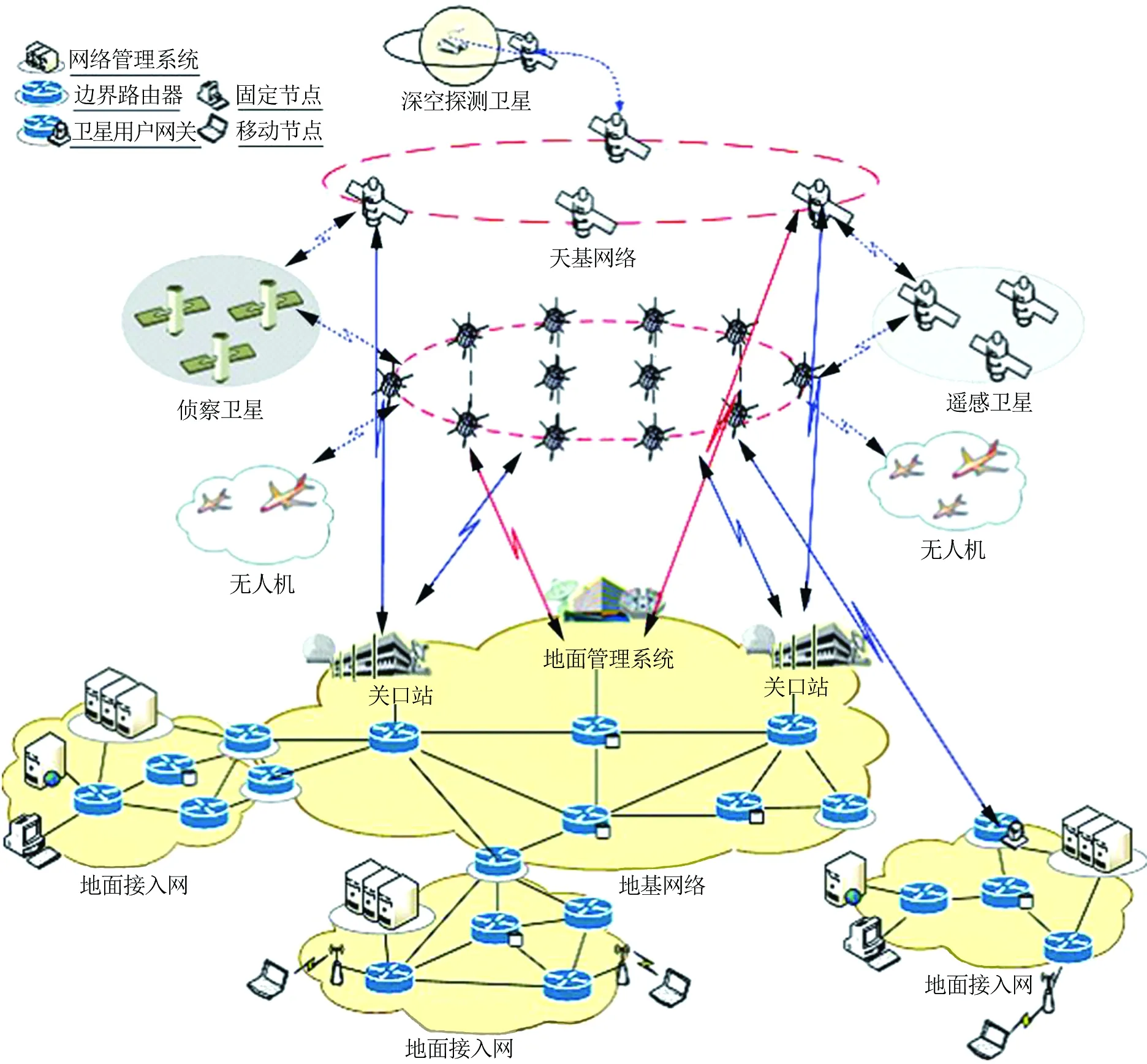

2 卫星通信网络与空海跨域通信

卫星通信网络系统是一个以通信为主的异构网络系统,包括天基、地基等网络,其中天基网络由高轨和中低轨卫星组成,其作用是天基用户通过天基网络与地面互联,再通过星间链路实现覆盖全球的卫星通信网络。卫星通信网络系统架构如图1所示。

图1 卫星通信网络体系架构

跨域通信网络实质是由海上分布式节点组成的水声-无线异构广域通信网络,主要由布放在海底、海水中、海面的固定传感器节点/移动节点(潜艇、AUV等)、网关节点(固定浮标网关节点)等组成,其连接关系参见图2。

基于跨域通信网络体系架构,可制定跨域通信网络协议,研制异构协议融合单元等关键器件,搭建由基于浮标的异构信息处理平台、水下潜标固定传感器节点、移动节点(AUV等)组成的水下探测、监听、通信、导航一体化综合信息网络。

3 基于卫星链路的空海跨域通信网络浮标系统

3.1 系统组成

基于卫星链路的空海跨域通信网络系统包括跨域通信组网、跨域通信网关、显示终端系统等部分。跨域通信组网设计包括网络架构设计、网络协议栈设计、多路径传输协议设计和嵌入式控制协议设计等;跨域通信网关由跨域通信浮标结构子系统和跨域通信单元子系统组成;显控终端系统设计主要由通信与数据处理单元设计、显示控制单元设计和跨域网络协议仿真等组成。基于卫星链路的空海跨域组网示意图如图3所示。

图2 跨域通信网络连接关系图

图3 基于卫星链路的空海跨域组网示意图

图4 跨域通信网关舱体结构图

3.2 工作原理

跨域通信网关是基于卫星链路的空海跨域通信系统的核心装备,搭载多源通信设备,可实现不同物理域异构数据的跨域传输和处理,使信息在本地完成融合、处理。在跨域通信网关浮标中添加自主转接单元,接入多制式通信协议自适应组网。水面无线通信多频段接入多制式通信链路,结合通信协议及通信频段,网关核心协议融合单元通过自主转接单元,将协议融合到跨域通信网络协议中,通过通信链路转发达到与其他设备融合的目的。

3.3 系统设计

3.3.1 跨域通信网关系统设计

跨域通信网关舱体通信系统搭载天通卫星、数传电台、4G设备、水声通信机等水上和水下设备,天线包括天通卫星天线、4G设备天线、数传电台天线3根,定位天线为北斗天线(见图4)。

3.3.2 跨域协议设计

空海跨域通信网络协议是实现跨域通信组网的核心,自下而上分别是物理层(外设部分/运算、存储部分)、数据链路层、网络层、应用层,配置路由表、基础参数等网络参数,可进行系统管理、网络安全管理等。

3.3.3 显控系统设计

显控系统主要用于监测管理处于任务状态的浮标系统,并可操控实施部分任务。显控子系统主要由通信单元、主机、显控单元构成,可实现系统任务规划管理、控制指令下发、浮标状态信息监测及数据采集显示等功能。

4 结束语

卫星通信网络军民需求迫切。在军事上,海战场中通信保障仍是短板弱项,海上岸海空天潜等各部分尚不能一体化组网,严重制约了海军基于网络信息体系的一体化联合作战;在民事上,面向海洋的观测呈现网络化发展的趋势,基于卫星链路的空海跨域通信系统对于开展区域内观测设备的联合作业,实现多参数、多站位同步联合观测意义重大。