无人机编队协同控制技术研究综述

2021-11-06刘倩田海宝赵志权陈涛黄新俊

刘倩,田海宝,赵志权,陈涛,黄新俊

1.航空工业江西洪都航空工业集团

2.空军装备部驻南昌地区军事代表室

无人机编队协同控制技术是目前军事部门、科研机构、高等院校研究的重点内容之一。本文首先概述国外无人机编队的发展现状和研究成果;其次论述四种编队协同控制关键技术;最后对编队协同控制技术发展趋势进行展望。

在过去的几十年里,技术不断进步,新成果层出不穷,嵌入式计算与通信等技术的爆发式增长和模块化、小型化武器装备技术的快速发展,也逐渐提高了人们对自主控制等技术的研究兴趣。面对日益复杂的战场环境,人们逐渐认识到无人机编队能以较小的代价完成更复杂的任务。无人机编队系统具有更高的冗余性、更好的容错性和鲁棒性,可极大提高任务执行的成功率。在军事打击任务中,无人机编队从多个方向同时攻击目标,大幅提高了命中率和杀伤力。基于上述优点,无人机编队协同控制技术作为无人机领域的关键技术和研究热点,已引起科研人员的密切关注。

无人机编队发展现状

人们提出的编队概念源于卫星应用领域,如用于扩大卫星的侦察范围,提高信号覆盖率,提升三维成像质量,降低研制成本等多种需求。后来为满足各种实际需要,编队概念被应用于无人机。无人机编队是指多架无人机在执行任务过程中,为适应战场态势和满足任务等需求,生成、保持或重构为一定的几何队形,同时应适应环境约束,如避开障碍物等。无人机共同执行某项复杂任务时,须具备五方面能力。

一是编队队形的生成能力,即如何将各架无人机联接在一起,生成设定的队形。

二是编队队形的保持能力,即如何按设定的编队队形飞行且保持现有队形的架构。

三是编队队形的变换能力,即如何根据实际需求,实现队形变换的能力。

四是编队的避障能力,即无人机遇到障碍物时,如何改变编队队形,使其避开障碍物的能力。

第五是自适应能力,即在未知的高动态环境下,如何自动保持、改变编队队形,以便更好地适应环境的能力。

针对以上无人机编队能力,国外众多机构开展了大量探索性技术研究,并取得了一些理论和工程化成果。

在理论研究方面,美国空军研究实验室、麻省理工学院、加拿大康考迪亚大学等机构对无人机编队协同控制技术均展开大量研究。

在工程应用方面,美国国防预研局(DARPA)资助的“多方案自主编队控制”(MICA)项目,旨在研究减少人员操控,提高无人机自主编队能力和协同控制能力;美国国防预研局资助的“小精灵”(Gremlin)项目,利用美军C-130运输机在空中投放和回收“小妖精”无人机蜂群,实现了蜂群无人机的重复利用;2016年10月,美国海军完成103架“灰山鹑”无人机发射试验,验证了该无人机蜂群的自适应编队能力;美国国防预研局“拒止环境中协同作战” (CODE)项目开发了先进算法和软件,提升了无人机蜂群自主控制和协同控制技术。2018年11月,6架真机和24架模拟机在“真实-模拟-构造”训练环境中开展了地面和飞行试验,验证了无人机蜂群在强对抗环境中应对不确定威胁的能力。

图1 法国“神经元”无人机与“阵风”战斗机、“猎鹰”公务机组成编队协同飞行。

2014年法国“神经元”无人机与“阵风”战斗机、“猎鹰”公务机成功进行了有人机/无人机编队协同飞行试验。

编队协同控制关键技术

编队控制架构

为实现无人机编队的队形控制,无人机之间需要通过通信链路相互交换状态信息。根据各无人机是否需要全局信息,无人机编队控制架构可分为集中式控制、分布式控制、分散式控制和混合式控制四种方式。

(1) 集中式控制架构

各无人机将本机的速度、位置等状态信息发送给编队系统中的其他无人机。虽然控制效果好,但对于数量较大的无人机编队,因机间信息传输量大,容易产生数据冲突,对机载计算机和通信系统的性能要求较高。

(2) 分布式控制架构

各无人机将本机状态信息发送给相邻的无人机。因该架构没有中心节点,信息传输量和计算量少,对机载计算机等设备的性能要求不高,系统功能实现简单可靠。因此,这种控制架构更适合任务载荷能力有限的小型无人机。

(3) 分散式控制架构

在该控制架构下,无人机一般具有相同的感知和环境适应能力,只须保证本机在编队中的相对关系,编队控制架构简单,各无人机与其他无人机没有过多信息交互,不能形成有效的队形。

(4) 混合式控制架构

该架构也称联邦式控制架构。无人机形成联盟,并由其中一架无人机作为控制体,负责与其他联盟或者无人机进行信息交互,其他联盟或者无人机只负责执行任务。因此,该架构是集中式控制架构和分布式控制架构的结合。

综上所述,分布式控制方式由于控制结构简单、信息传输量少,可避免数据发生冲突,在工程上更容易实现和维护。另外,采用分布式控制架构,无人机机群的环境适应能力强,且具有高的可扩充性与容错性,不会因为个别无人机失效而影响任务执行。因此,目前科研人员在编队协同控制技术领域的研究方向,已从集中式控制转向了分布式控制。

一些学者提出基于异构无人机系统的分布式优化算法,为系统内各无人机设计了不同的分布式算法,其系统矩阵是一个任意时刻的随机矩阵,通过模型变换将原系统转化为一个时变系统。

为了对具有数据传输时延的无人机编队系统进行优化,有学者提出了基于事件触发的分布式优化算法。假设每架无人机仅知道本机信息,并利用拓扑网络与其联接的无人机进行信息交互,通过连续和离散分析,为非线性混合系统提供了足够的指数稳定性条件。

编队控制策略

根据编队不同的要求和性质,主流无人机编队控制策略可分为领航员跟随法、人工势场法、虚拟结构法、基于行为法和基于图论法。在实际研究过程中,上述方法已逐步相互融合,难以明显区分。下面对五种编队控制策略进行具体介绍。

(1)领航员跟随法

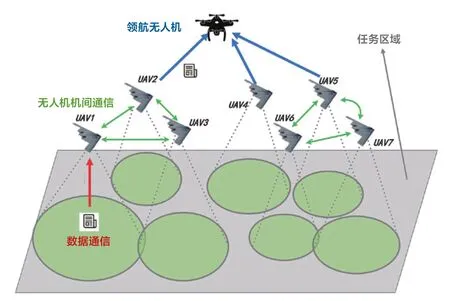

由于无人机编队系统内单机的局部运动规则已预先定义好,人们提出一种间接进行外部控制的方法,即在编队中加入可控个体。受现实世界中存在领导者的启发,研究人员提出了领航员概念,即领导者或者虚拟领导员角色。领航员跟随法改变了无人机编队的对象控制方式,将整体对象的控制转变为对个体的控制,在整个编队系统中挑选一个或者多个领航员,由该领航员控制编队系统的飞行。其他跟随无人机实时获得领航无人机的运动方向和与其之间的位置信息,通过减小与领航员之间的位置误差,来完成不同的编队队形变换,编队系统中的跟随无人机并不需要进行相互通信和自主决策。科研人员仅对领航无人机设定相应的任务与策略,整个无人机编队系统便可在领航无人机的引领下,完成设计者的任务要求,方法实现较为简单。

图2 领航员跟随法中各无人机信息交互方式示意图。

领航员跟随策略最早用于机器人编队协同控制。一些学者使用比例算法和比例—积分—微分算法,分别实现了领航员跟随法编队控制。另外的研究人员将该策略进行大量改进,融入现代控制方法,实现了更高效、更优化的无人机编队协同控制。针对该编队方法,美国宾夕法尼亚大学通用机器人、自动化、感知与认知实验室(GRASP)团队提出了L—L和L—Ψ两种模式,建立了基于该控制模型的无人机编队控制图,利用反馈线性化方法,设计编队控制律并证明其渐近稳定性,实现了无人机编队任意队形的切换,同时提出编队稳定性概念,分析该策略中的控制误差在领航员和跟随者之间传输,对编队结构稳定性产生的影响。其中,L—L法是控制领航员与跟随者保持预设的角度和距离,L—Ψ法是控制领航员与各跟随者保持预设的距离。

在飞行过程中,如果通信链路出现中断等网络故障,跟随无人机可能会因跟踪误差较大,随时发生掉队现象。同时,由于整个编队系统的鲁棒性高度依赖于领航无人机的鲁棒性,如果后者出现故障,很可能造成整个编队的瘫痪。科研人员针对上述缺点进行了大量改进。有些学者采用反馈线性化法,实现了机器人编队系统非完整约束的轨迹跟踪;另外一些学者采用通信协议机制,实现了跟随者的实时跟随运动,还有学者采用动态更换领航员的策略,解决了编队系统对领航无人机过分依赖的问题。

取p=3 000,用模型(9)—(10)求解该问题,所得图像如图5所示。观察图4和图5知,本文提出的模型可用于图像恢复。

近年来,科研人员就领航员跟随法开展了更广泛的研究,如限制输入的领航者跟随策略、通信受阻下的领航者跟随策略,以及领航者跟随策略中的拓扑变换等研究。

(2)人工势场法

人工势场法将无人机的运动环境模拟成人工势场,在该模拟势场中,环境中的障碍物主要由斥力势场表示,当无人机与障碍物之间的距离逐渐缩小时,两者间所产生的斥力会逐渐变大;而环境中的目标点主要由引力势场表示,当无人机与目标点间的距离逐渐缩小时,两者之间产生的引力会逐渐变大。随着无人机位置的变化,斥力与引力相互作用,无人机在合力作用下,将向势能最小化的方向运动,从而形成期望队形。

由此可见,人工势场法即以人工势场来代替无人机编队的运动环境且依据预先设计的势场函数表示无人机的相对运动关系。人工势场法的关键研究内容是,如何设计势场函数与势场环境。有学者选取合适的势场函数,将系统结构和目标相结合,采用分布式控制策略,开展了李雅普诺夫函数与图论的理论研究,在势场法的基础上,保证了编队系统的稳定性和有效控制。

然而,以传统人工势场法开展无人机航迹规划,容易出现局部极小点、受迫性碰撞及目标点无法达到等情况,削弱了避障效果,而且不容易设计相应的势场函数。为解决这一技术难题,有学者对传统人工势场法进行改进和优化,通过分析无人机与目标点之间的距离变化带来的影响,创建新的斥力函数。当两者距离缩小时,斥力函数会逐渐缩小至零,确保目标点能够达到规定要求,避免了上述问题的出现。国外一些学者设计了一种新的控制方法来更加精确地构造势场函数,将构造出来的势场函数描述为导航函数,这样函数中只存在一个极小值点,而且为全局最小值点。

(3)虚拟结构法

虚拟结构的控制方法是将无人机编队队形视为一种刚性虚拟结构,每架无人机表示成该刚体上相对位置不变的一个虚拟节点。当队形变换时,无人机跟随刚体上对应的虚拟节点变换位置,无人机编队系统协同控制问题因此转化成一个简单刚体在空间运动的控制问题,简化了编队系统的控制工作。由于刚体上的固定节点位置保持相对不变,各架无人机只需追随固定节点的运动,便可在编队系统中保持不变的相对位置信息,从而取得较高的控制精度,确保编队队形不发生改变。

采用虚拟结构法进行编队控制时,可以将编队误差作为反馈引入控制律设计,从而取得较高的控制精度。有学者首先对虚拟结构的动力模型、无人机运动与刚体运动的相对关系进行定义。以虚拟刚体的运动方向和相对位置来决定编队系统内无人机的运动方向与相对位置,使无人机追随刚体上固定节点运动,从而完成编队队形保持任务。另有学者引入编队反馈控制来克服无人机编队产生的扰动对队形控制的影响。一些国外学者设计了基于虚拟结构法的空间飞行器编队分散式控制框架。另有国外学者基于虚拟结构法研究了三维空间中编队飞行问题。在此基础上,其他几位国外学者结合同步控制器,设计了多无人机自动编队的驾驶仪结构。

(4)基于行为法

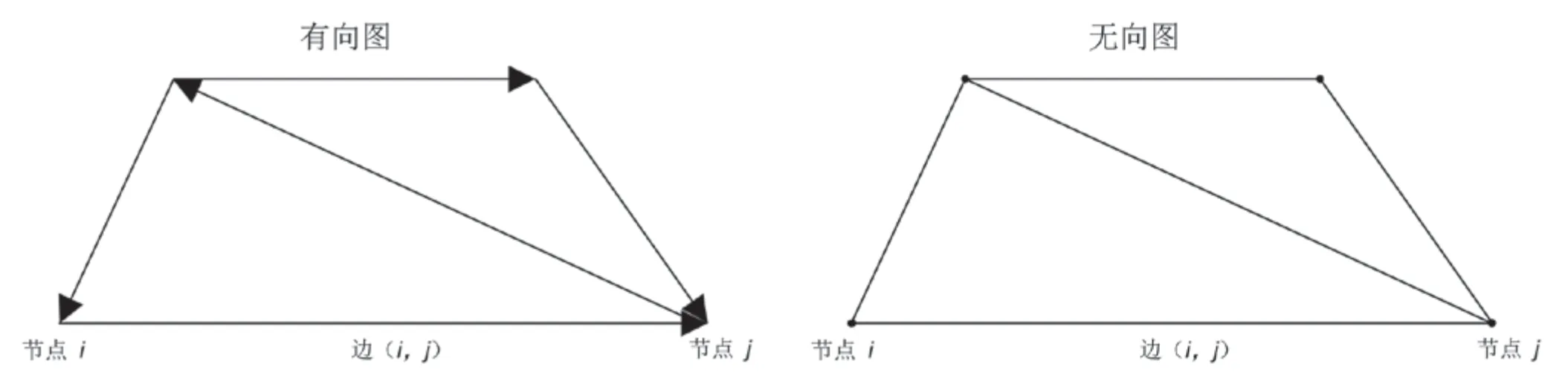

图3 有向图和无向图拓扑结构示意图。

基于行为的控制方法可以设计编队系统中无人机各种子行为与编队动作之间的行为协调机制。该方法将无人机编队的整体行为分解为多种子行为即简单动作,在已知外界环境的情况下,当传感器感知到障碍物时,无人机能够避障,或根据远程指令形成一字形、圆形、直线形等队形,形成内部行为库。当无人机接收到行为变化信号,将执行子行为库中所对应的行为模式,其他行为则可根据子行为进行融合或者转换。无人机编队在实际飞行过程中,编队系统内部传感信息或者其他行为的输出,是无人机编队中各节点的输入,而各节点的输出则发送至执行器,以控制无人机的运动,或作为无人机群其他行为的输入。其中,交互信息主要包括编队系统中其他无人机的姿态、位置、速度和机间的相对位置等信息。然后选择一个合适的行为机制来融合子行为,计算出无人机编队的整体行为输出,控制各无人机做出相应的行为动作。而将各子行为进行融合,作为下一步运动指令输出的方法,主要有3种。

①加权平均法

将每个基本行为的权重系数大小与无人机行为的重要性相关联,即对基本行为的最终向量输出进行矢量求和运算,再进行归一化处理,得到无人机的最终行为输出。

②行为抑制法

按照设计规则,对已定义的基本行为进行权重高低区分,根据等级的高低来输出最终行为。

③模糊逻辑法

根据设计者建立的模糊规则,对所定义的行为进行综合处理,将综合处理后的行为作为无人机的最终行为输出。该方法类似于加权平均法,其难点在于,模糊数据的定义、模糊规则和模糊库的建立。有学者在研究机器人路径规划时,基于模糊逻辑法构建了一个由避障行为、目标导向行为、模糊行为组成的三层控制器构架,提高整个系统的鲁棒性和实时性。

采用基于行为的方法对编队队形进行控制,可使编队系统内的无人机在飞行过程中,实时获得队形的反馈信息。各无人机收到反馈信息并进行判断,进而实时控制与调整行为。编队系统中的每架无人机都可以独立完成行为决策与转换,具有良好的扩展性,且不易受编队规模的影响。但是,当对所定义的几种基本行为进行融合时,存在不确定性,一般无法明确地定义群体行为。用数学方法来定量描述和分析编队的稳定性和收敛速度等诸多特性,也较为困难。

(5)基于图论法

一般无人机编队系统具有规模大、通信和控制结构分散等特点,而且各无人机间存在相互关联的网络结构。因此,可以将无人机编队系统视为一个采用有向图和无向图表示其网络拓扑结构的动态系统。设图为一个二元组∈(A,B),图的各节点i∈A用来表示各无人机,边(i,j)∈B表示各无人机间的关联或约束拓扑关系,如感知、通信或控制连接等。有向图由一个节点集A和一个边集B组成,其中每一条有向边都是两个不同节点之间的一个有序偶;而无向图中各节点之间可以互相获取信息。

有向图和无向图均可用来设计无人机编队队形与队形的控制策略。例如,一些学者采用基于组合图论的方法,设计一种使所有边的权值总和最小的图,获得唯一确定的编队队形。基于图论法,在编队控制中常用到图的邻接矩阵和拉普拉斯矩阵等概念。根据图的拉普拉斯矩阵,可以设计局部、分布式且可扩展的无人机编队结构控制律,同时利用拉普拉斯矩阵的特征值,证明该控制律的稳定性。有学者表示,若无人机的局部控制器稳定,则队形的稳定性取决于信息流的稳定性,图的拉普拉斯矩阵可建立队形的稳定性与通信网络的拓扑结构之间的关系。另有学者计算了图的拉普拉斯矩阵的最大和最小特征值,分析了稳定性编队的收敛速率。

无人机编队的控制技术研究仍在持续深入发展。为克服上述各种方法的缺点,人们提出,将上述几种方法融合,以改进算法,取长补短。例如,一些学者提出了一种包含领航员跟随法、基于行为法和虚拟结构法的策略,来解决无人机编队协同控制问题。另有学者使用从理想队形结构约束中获得的势场函数,设计了保证队形稳定的控制器。其他一些学者根据势场函数理论,利用李雅普洛夫函数研究无人机编队的协同控制技术。还有学者从基于图论法出发,提出了领航员跟随的稳定性概念。

编队一致性控制技术

当多架无人机对所关心的变量取值达成共识时,就称其已达到一致。信息一致性将保证按一定网络拓扑交换信息的无人机,与协同任务的关键信息达成一致意见。为了实现信息一致,无人机机群交互信息中必须拥有一个各无人机共同关心的变量,称为信息状态。此外,还需要设计一个用于无人机间交互、使各信息状态达成一致的编队协作变量,如编队的中心位置、队形、编队集结时间、监控区域的大小、无人机编队的运动方向等信息,各无人机基于相邻无人机的信息状态,适时更新自己的状态信息。科研人员基于分布式协同控制构架,对一致性算法进行了广泛研究。有学者提出了平面一阶离散模型,并对无人机运动方向的一致性问题进行研究,迈出了研究工作的第一步。另有学者给出一种具有非线性和时滞特性的一致性判据,并提出一种基于一致性控制技术的无人机编队保持算法和编队重构策略。还有一些学者将一致性控制算法与防撞算法相结合,有效解决了编队中无人机的碰撞现象。

在无人机编队飞行一致性控制研究中,收敛速度是评估该控制算法的重要指标。因此,研究控制时域内或有限时间收敛一致性关键技术,可为无人机协同控制技术研究奠定基础。有学者设计了一个李雅普诺夫函数,为编队中有任意初始条件的无人机构建了全局非线性一致性协议,使其能在有限的时间内获得一致性。有学者将能使一阶系统在有限时间内达到一致的分布式控制协议,扩展应用到无人机编队协同控制。另有学者分别研究了无领航无人机和有领航无人机的非线性无人机编队有向图结构下的一致性问题。其他学者根据滑模变结构理论,研究了有限时间跟踪一致性问题,该方法对输入扰动具有鲁棒性。

编队最优控制技术

图4 采用最优控制的方法规划无人机编队路径。

若要得到较精确的队形保持控制,无论采用哪种控制策略,都需要对无人机队形误差进行补偿控制。无人机编队系统进行航线规划时,通常以一个行为目标来规划运动方式,可用目标函数表示该行为目标。因此,采用最优控制的方法设计控制器,是目前的研究热点。最优控制的研究方法通常有线性二次调节法(LQR)、模型预测控制法(MPC)、微分博弈法(Differential Games )、自适应动态规划法(ADP)等算法。在以上方法中,线性二次调节法为离线算法,适用于线性系统;模型预测控制法为在线算法,需连续采样并实时预测;微分博弈法为博弈论与最优控制法的结合,会引入“维数灾难”问题;自适应动态规划法是利用神经网络等算法,逼近动态规划中的性能指标函数最优值。目前,人们将这几种方法进行组合,得到各种先进组合控制算法,以解决无人机编队协同飞行的一致性问题。有学者将自适应动态规划法与微分博弈法相结合,解决了一般线性多智能体系统的最优一致性控制问题。另有学者通过神经网络近似系统的动力学方程,利用本机与其他无人机之间的相对状态信息,为各无人机设计了自适应神经网络控制器,以完成编队动作控制。还有学者应用自适应方法,对带有不确定性的非线性网络系统的同步问题展开研究。

编队协同控制技术发展趋势

无人机编队运用人工智能技术进行协同控制,取得了丰硕成果。然而,协同控制技术未来发展须要结合工程实践。无人机编队协同控制技术主要有四个发展方向。

(1)密集编队避障与飞行控制技术

密集编队中的无人机一旦发生碰撞,将会产生链式效应,降低任务成功率。由于编队中各无人机间距较小,若其中一架无人机发生碰撞,相邻无人机会因斥力而机动规避,直接缩短了与各无人机的间距,同时其他无人机也做出规避机动,有可能碰到相邻无人机,甚至发生碰撞。这种连锁反应就像链式反应一样,或称为链式效应,最终导致无人机编队无法使用。在无人机编队飞行过程中,一方面各种干扰不可避免,另一方面无人机编队需在较短时间内做出编队拆分、编队形成等行为。由此可见,避障与控制算法面临的挑战是,如何确定无人机周围可机动的空间范围,以及在机动空间不够的情况下,如何中断链式反应。目前,鸟类透光避障原理模型已被广泛应用至密集编队避障和控制,但对于静止和运动障碍的规避技术,尚未得到充分研究。为解决密集编队避障和控制问题,科研人员一般采用网络分隔法、协同避障法、透光性避障法,并将其融入应用,有必要借助这三种方法的优势,有效提升避障和控制技术水平。

(2)三维空间中的编队协同控制技术

现有无人机编队控制通常将无人机看作是二维平面编队队形内的各个节点,二维平面上的编队问题实际上只是三维空间中的一个描述特例,各无人机刚体运动如转动和移动、在三维空间中的相对位置与飞行方向均可在三维空间及其子空间中描述。而六自由度三维空间中的编队控制,还需考虑研究较少、难度较大,待解决的问题,如三维空间图论的研究和三维空间编队控制律设计两部分。由于现有图论中的很多基础性定理,例如拉曼定理和亨内伯格序列等仅基于二维空间,无法在三维空间中直接应用。目前,科研人员已采用三维空间位置和方向解耦控制法、齐次变换矩阵法、李群抽象法、对偶四元数法等现有三维空间无人机编队控制方法。未来的工作重点是,基于不同拓扑结构、不同动力学模型、不同外部扰动设计编队控制律,实现三维空间中的无人机编队控制。

(3)通信拒止条件下编队协同控制技术

在复杂的实际作战环境下,无人机编队的通信网络通常出现中断、时延、带宽受限等情况。因此,通信拒止条件下的无人机编队协同控制问题亟待解决。目前,首先须要研究在通信链路损毁时具有一定鲁棒性的拓扑结构设计、通信拒止条件下编队控制律设计以及编队底层通信协议设计等内容;其次,现有无人机编队通常假设单个节点可实时获取其需要的所有外部信息,但实际上机载传感器的感知能力有限,且感知的信息常带有噪声和具有时延,导致难以精确获取其他无人机的相对位置与速度。因此,科研人员可对通信拒止约束的编队协同控制问题,或无需速度测量的编队控制问题,或具有时延和噪音的编队控制问题等内容展开研究。

(4)有人机/无人机协同控制技术

有人机/无人机编队协同控制是指对有人机和无人机组成的编队系统进行控制,使二者相互支援、能力互补。有人机发挥远程探测和指控作用,无人机具备良好的自主性,能携带任务载荷,执行侦察、攻击、护航等任务。受智能化控制技术水平的制约,无人机仍无法完全替代人对战场态势做出决策,有人机/无人机编队协同控制技术研究迫在眉睫。有人机/无人机编队协同控制需要综合运用智能系统技术与平台控制技术,涉及自动控制技术、人工智能技术、通信技术、运筹学、信息论、系统论等众多技术和学科。同时,需建立面向复杂动态战场环境的有人机/无人机协同控制体系,基于该体系研究人机协同和多机协同的基础理论算法,解决人机系统能力匹配问题,在对抗条件下对意外和不确定性事件进行快速响应,实时规划任务航线,实现有人机/无人机协同行为,取得“1 + 1 >2”的协同作战效能。

图5 在信号受干扰的环境下,无人机编队侦察地面目标示意图。

随着相关学科和技术的发展,以及科研人员不断对无人机控制方法进行深度挖掘,必将给行业发展带来颠覆性改变。