毛束象对锦葵科植物的危害及发生规律初步研究*

2021-11-05肖云学何开红赵玉敏

肖云学,何开红,赵玉敏

(1.中国科学院 西双版纳热带植物园 园林园艺部,云南 勐腊 666303;2.昆明市黑龙潭公园,云南 昆明 650224)

毛束象是鞘翅目象甲科的植食性昆虫,因鞘翅的背面覆有黑色的毛束而得名。20 世纪80 年代,中国学者在江苏、浙江、湖南、湖北和云南等地发现该虫危害木槿和木芙蓉[1],但对其危害的习性和发生规律等未进行深入的研究。在随后的几十年间,国内外对该虫的研究和报道甚少。国外对该虫的最新研究见于2011 年,HONG 等[2]报道了该虫在韩国的分布,并对其形态特征进行了详细的描述。除此以外,尚未见到更多的相关研究报道。近年来,在中国科学院西双版纳热带植物园(以下称“版纳植物园”)发现了一种危害锦葵科木本花卉类植物的象虫,经中国科学院动物研究所姜春燕博士鉴定为毛束象(Desmidophorus hebesFabricius)。该成虫取食植物的嫩梢、花蕾、花瓣、叶片和叶柄,致使花木折枝、残叶、茎干皮层受损和花蕾早落,严重影响该类花卉的花期和观赏效果,严重时枝条干枯死亡,如不加以防控,该类植物的长势及观赏价值将会受到更大的影响。

中国的锦葵科资源丰富,广泛应用于园林美化,街头绿地、住宅庭院、公园和植物园等随处可见锦葵科植物的靓丽身影[3-4]。其中,应用较多的种类有木槿属的朱槿、木槿和芙蓉葵(Hibiscus moscheutos)、蜀葵属的蜀葵(Althaea rosea)以及锦葵属的锦葵(Malva cathayensis)等[5-8],病虫害是影响锦葵科植物在园林绿化应用中的重要因素。毛束象是诸多危害锦葵科植物较重的害虫之一,除版纳植物园内种植的锦葵科花卉植物受到该虫的危害,笔者还发现在普洱市城市绿化及小磨高速公路沿线种植的锦葵科花卉也受到该虫的危害。

鉴于锦葵科植物适应能力强,在南北方的园林绿化广泛应用,而毛束象分布范围也较广,其危害的概率增大,研究毛束象对锦葵科植物的危害习性和发生规律,为防治该虫和降低其危害提供科学指导非常有必要。然而,这方面的研究工作国内外鲜有报道,也缺乏深入的研究。因此,为掌握毛束象危害习性及发生规律,本研究调查了版纳植物园内毛束象的危害习性,结合气象因子分析其种群活动规律,以期为科学防治该虫提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地点为版纳植物园,该园地处西双版纳州勐腊县勐仑镇(N21°56′,E101°16′,海拔550~610 m),属西南热带季风气候,干湿季节明显,即全年无四季之分,只有雨季(5—10 月)和旱季(11 月—翌年4 月),年平均气温21.8 ℃,终年无霜[9]。

1.2 试验方法

1.2.1毛束象的危害调查

于2017 年4—10 月,采用踏查法对毛束象危害的植物进行调查,记录受害的植物名称、受害部位和受害程度。同时,采用五点调查法对毛束象危害的植物进行调查,将每个受害群体分为5 个样点,每个样点为1 m×1 m,每个样点分上、中、下3 个部分,调查统计虫口总头数,分析毛束象在不同高度部位的危害特性。

1.2.2受害程度等级划分

植物受害程度是指受毛束象危害取食的程度,具体参照王杰等[10]的方法划分为4 个等级,即:Ⅰ级,受害植株叶面积或受害植株占群体的0~25%,记作“+”;Ⅱ级,受害叶面积或受害植株占群体的 >25%~50%,记作“++”;Ⅲ级,受害叶面积或受害植株占群体的>50%~75%,记作“+++”;Ⅳ级,受害叶面积或受害植株占群体的75%以上,记作“++++”。

1.2.3毛束象的田间种群消长规律

在毛束象的危害期内,对受毛束象危害的植物按种(或品种)为1 个样方,每1 样方为1 m×1 m,按五点取样进行调查,采用棋盘法调查统计虫口数量。每10 d 调查1 次,记录毛束象的总虫头数。

1.2.4毛束象成虫的活动节律

在危害高峰期内,每天8:00—20:00,每2 h 观测毛束象的虫口数量,连续调查1 周。调查时记录收集到的虫口头数,以及相应的温湿度,调查方法同上。

1.2.5毛束象与气象因子的关系

以旬平均气温、旬最高气温、旬最低气温、旬相对湿度、旬降雨量和旬日照时间为自变量,旬虫口数为因变量,采用相关性分析和主成分分析方法分析气象因子对毛束象种群动态的影响。气象数据由中国科学院西双版纳生态站提供。

1.3 统计分析

毛束象不同高度种群密度间的差异采用单因素方差分析,差异显著性检测采用LSD (P≤0.05)。所有数据均使用Excel 2010 及SPSS 17.0 进行分析。

2 结果与分析

2.1 毛束象的发生与危害

毛束象主要危害锦葵科草本花卉或小灌木,如木槿属、秋葵属、悬铃花属、翅果麻属和乔槿属的23种(含品种和变种)植物,而对锦葵科高大乔木除翅果麻和乔槿外,尚未发现受该虫危害(表1)。其中,木槿属受害的植物种类最多,有16种,占69.57%,其次是悬铃花属,而其他属的受害种类较少。成虫取食植物的嫩梢、花蕾、嫩叶、花瓣和叶片,有时也危害叶柄及茎干,使受害植物长势衰败、花蕾早落、花期缩短,观赏性降低。受害植物的程度主要集中在Ⅱ级和Ⅲ级,占78.26%,Ⅰ级和Ⅳ级各有3种和2种,尚未发现因毛束象的取食危害致死的种类。

表1 毛束象危害的植物种类及受害情况Tab.1 The damaged plants and damaged degree by Desmidophorus hebes Fabricius

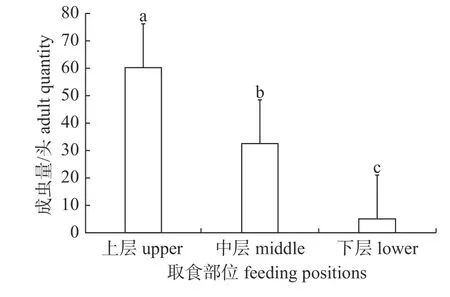

2.2 毛束象在不同高度部位的取食特性

由图1 可知:毛束象在植物的上部(或顶端)、中部和下部的虫量具有显著差异(P<0.05)。其中,在上部取食的虫量最多,受害也最严重,其次是中部和下部,且下部的虫量极少,说明毛束象主要在受害植物的中上部取食。

图1 毛束象在不同取食部位的危害Fig.1 The feeding positions of plants for Desmidophorus hebes

2.3 毛束象田间种群消长规律

2.3.1危害期毛束象的田间种群动态变化

由图2 可知:毛束象在4 月初开始发生危害,并持续到10 月。在此期间种群动态变化为双峰型,即有2 个高峰期。第1 次高峰期在5 月底,第2 个高峰期在7 月中旬,但第2 个高峰期虫量要少于第1 个高峰期。在整个危害期中,随着时间的推移,虫量呈下降趋势,8 月开始虫量急剧下降,10 月调查到的虫量已非常少。说明5—8 月是毛束象主要的发生与危害期。

图2 毛束象在发生危害期的种群动态变化Fig.2 The population dynamics of D.hebes

2.3.2危害高峰期毛束象的成虫活动节律

观察毛束象在危害高峰期的日活动规律,并分析毛束象日活动规律与温湿度变化的关系。由图3、4 可知:毛束象成虫的日活动在早晚温度较低、湿度较高时虫口数量较多,而随着温度的升高、相对湿度的降低毛束象的成虫活动数量减少,即毛束象的日活动节律与温度的变化趋势相反,而与相对湿度的变化趋势一致。

图3 温度与毛束象种群日动态变化关系Fig.3 The relationship between temperature and population dynamics of D.hebes

2.4 气象因子对毛束象种群动态的影响

2.4.1气象因子与毛束象种群动态变化的相关性分析

气象因子是影响许多生物分布的重要因素[11],而温度是影响昆虫生长发育的重要因子[12]。以毛束象的种群数量为因变量,气象因子为自变量,即旬平均气温(X1)、旬最低气温(X2)、旬最高气温(X3)、旬降雨量(X4)、旬相对湿度(X5)和旬日照时间(X6),进行相关性分析。结果表明:毛束象种群的旬变化与旬平均气温、旬最低气温、旬最高气温、旬降雨量、旬相对湿度和旬日照时间的相关系数分别为0.371、0.228、0.446、0.205、0.369 和-0.152,即种群变化量与旬日照时间呈负相关,而与其他气象因子成正相关。其中,毛束象的种群动态与旬最高气温的相关性极显著(P<0.01),与旬平均气温和旬相对湿度的相关性显著(P<0.05),其他气象因子的相关性不显著(P>0.05)。说明旬平均气温、旬最高气温与旬相对湿度是影响毛束象种群动态变化最主要的气象因子。

图4 湿度与毛束象种群日动态变化Fig.4 The relationship between humidity and population dynamics of D.hebes

2.4.2气象因子与毛束象种群动态变化的主成分分析

将旬平均气温(Y1)、旬最低气温(Y2)、旬最高气温(Y3)、旬降雨量(Y4)、旬相对湿度(Y5)和旬日照时间(Y6) 6种气象因子进行主成分分析。由表2 可知:第1 主成分的特征根值为2.491,方差贡献率为41.515%,占总性状信息量的41%以上,是最重要的主成分;第2 主成分的特征根值为1.629,方差贡献率为27.156%,是仅次于第1 主成分的重要主成分;第3 主成分的特征根值为1.049,方差贡献率为17.479%,其他主成分的方差贡献率逐渐减少,分别为7.530%、4.705%和1.616%。前3 个主成分累计的方差贡献率达86.150%,表明前3 个主成分已把西双版纳热带植物园影响毛束象种群活动的气象因素86%以上的信息反映出来,因而可作为气象因素综合指标来分析毛束象的种群动态。

表2 西双版纳热带植物园气象因素中6 个主成分的方差贡献率和累计方差贡献率Tab.2 Variance proportion and cumulative variance proportion of principal components in 6 meteorological factors in Xishuangbanna Topical Botanical Garden

3 讨论

毛束象危害锦葵科植物的种类较多但未造成植物死亡,这可能是得益于可被毛束象取食的植物较多,食源丰富,降低了对某一种植物的伤害。但不同的种类,无论是同属内还是属间的种类,毛束象取食的对象有一定差异,这可能是因为各植物所含有物质成分影响毛束象取食的偏好,抑或是不同的植物间的抗性不同所致。CHEN 等[13]研究表明:植物具有抵御害虫侵害的自我保护能力,具有抗虫性的品种在相同条件下与感病品种相比可降低或避免昆虫造成的危害。毛束象在锦葵科的中上部危害较重,可能是因为毛束象喜食锦葵科植物的嫩梢、幼叶及花蕾。上部枝条比较密集,嫩梢和花蕾比较集中,导致毛束象在这一高度的取食更为活跃。此外,5 月和7 月,植物园内的锦葵科植物处于展叶期和花始期,恰是毛束象食源最为丰富的时期,虽然这一阶段比较炎热,但也是雨季较为集中的时期,降雨增多有效缓解了炎热的状况,温度变得更为温和,丰富的食物加上适宜的温湿度导致毛束象的种群数量最多。8 月之后,食物结构发生改变,此时嫩梢已发育成老叶,幼叶及嫩梢变少,加之降雨较多、空气相对湿度增大,不利于该虫的活动,可能是导致毛束象种群数量减少的原因。

温湿度对昆虫的活动有重要的影响,温度的变化可通过改变环境中植物代谢物的活动影响昆虫对植物的选择和利用,超过其适宜的温度范围则昆虫的取食下降[14]。本研究中毛束象日活动节律与温度的变化趋势相反,在12:00—16:00时温度较高,调查到的虫口数量较少,而在傍晚气温较低时,虫口数量有增加的趋势,这可能是高温超过其忍受程度,导致种群活动降低。湿度对昆虫的影响是多方面,如对幼虫和成虫的取食、扩散转移成虫产卵及季节性的活动都有影响[15]。环境湿度可影响昆虫行为,在很多昆虫行为与环境湿度的研究中已得到证实,如过多的降水对蔗扁蛾的繁殖不利,其飞行、交配和产卵等行为也受到影响[16],在黏虫迁飞过程中空气相对湿度过大或者过小,都会使雌蛾比雄蛾消耗更多的能量[17]。根据毛束象成虫日活动节律可制定毛束象的防治策略,即药物防治的最佳时段为16:00,此时气温降低,叶面喷洒药剂后可避免产生灼伤。另外,毛束象避过高温后开始恢复取食,采用胃毒性或内吸性的药剂可达到理想的防治效果。

影响昆虫活动的因素很多,既有生物因子亦有非生物因子,如生物因子的食物、天敌、种内或种间昆虫的竞争,非生物因子中的气象因子,如温度、湿度、光周期、气流(风)和气压等,这些因子对昆虫影响的程度取决于昆虫的类型和所处的地理环境,有时是某一因子起主要作用,有时是2种或2种以上的耦合作用,甚至是食物与气象因子综合作用的结果。此外,还应考虑捕食和寄生等潜在的因素[18]。刘凌等[19]研究云南建水西花蓟马种群动态与气象因子关系,结果表明:西花蓟马种群数量与月相对湿度间呈极显著正相关性(P<0.01),与月均气温和月最低气温呈显著正相关性(P<0.05);而陕西泾阳6 月上旬平均气温与棉苗上烟蓟马(Thrips tabaci)的相关性极显著(P<0.05)[20]。目前对毛束象种群数量与气象因子的关系尚未见有关报道,本研究以旬平均气温等6 个气象因子进行了初步分析,对于毛束象的天敌和食物对其种群动态的影响还需深入的研究。

4 结论

本试验通过对版纳植物园内受毛束象危害的锦葵科植物进行研究,明确了毛束象取食危害的锦葵科植物种类及危害程度,即受害的锦葵科植物主要有木槿属、悬铃花属、秋葵属、翅果麻属、乔槿属及焚天花属,其中以木槿属及悬铃花属的受害种类最多,植物的受害程度集中在Ⅱ级和Ⅲ级,没有出现因毛束象危害而导致植株死亡的现象;明确了版纳植物园毛束象的危害期及活动高峰期,即4—10 月为毛束象的危害期,5 月及7 月是危害高峰期;明确了毛束象在受害植物不同高度取食存在显著差异,以中、上部的取食危害较重;通过分析气象因子与毛束象活动的规律,明确了旬平均气温和旬最高气温、旬最低气温是影响毛束象种群活动的主要气象因子;毛束象的日活动节律与温度变化趋势相反,而与相对湿度相同。结合毛束象的取食特征、发生危害期、危害高峰期以及日活动的变化规律,可为该虫的防治提供科学依据。