隧道水泥混凝土路面抗滑性能不足病害养护策略探讨

2021-11-04何文华

何文华

摘 要:通过调查某隧道水泥混凝土路面病害现状,对该隧道水泥混凝土路面抗滑性能SFC指标进行评估,结合隧道路面抗滑性能不足病害实际情况分析了病害的成因。对该隧道水泥混凝土路面抗滑性能不足提出了四种养护策略,并通过对比分析,确定先采用精铣刨养护,运营一段时间后再加铺沥青混凝土的策略。

关键词:水泥混凝土;隧道;抗滑;精铣刨

中图分类号:U416.2 文献标识码:A

0 引言

某高速公路长隧道路面为28 cm厚水泥混凝土面层,该隧道在经过多年的通车运营之后部分路段出现了抗滑性能不足,严重影响了行驶车辆的安全性和舒适性。

为确保隧道运营的安全,需对该隧道抗滑性能不足路段进行现场调查、检测,并分析路面抗滑性能不足产生的原因,提出相应的养护策略。

1 病害调查及成因

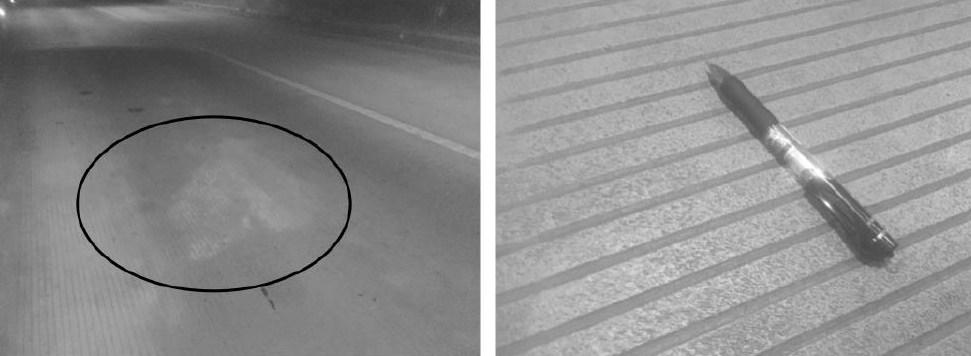

通过对隧道水泥混凝土路面进行调查,隧道路面病害存在油污、潮湿、光面、刻槽深度较浅、漏刻等现象。具体如下图所示。

现场调查发现,抗滑不足路段主要在上行行车道。隧道路面除下行出口处有一段纵横向槽的试验段之外,其他路段均为纵向刻槽。上行、下行行车道刻槽深度较浅比较明显,约为0.5~2 mm,小于规范拉槽深度2~4 mm的要求,部分路段甚至存在明显的光面。整座隧道刻槽间距一般为20 mm,槽宽一般为3~5 mm,满足要求,但部分路段刻槽间距为30 mm,不满足要求。

通过调查隧道路面病害,分析造成水泥混凝土路面抗滑不足的原因如下:

1.1 内因

内因主要包括行车道刻槽参数及部分路段存在的漏刻现象。刻槽参数主要是刻槽深度、刻槽间距、槽宽等。

刻槽深度对路面抗滑性能的影响主要体现在路面排水、耐久性等方面。在槽宽、槽间距一定情况下,槽深越大,其相应的磨耗使用年限就越长,越能避免出现滑水、水雾现象等,路面抗滑性能的保持时间也越长。现场调查表明,路面部分行车道刻槽深度较浅。而隧道内水泥混凝土路面在施工时反复抹平表面,使水泥路表形成光面,而在刻槽时可能施工质量控制不严,造成部分段落的部分路面的槽深较浅。

刻槽间距越小,单位长度范围内的刻槽数量越多,轮胎与路面的实际接触面积就越小。相同轮胎压力和车辆荷载下,轮胎于路面单位接触压力越大,轮胎于路面间的附着力大,路面摩擦性能好。该隧道的刻槽间距一般为20 mm,满足间距为15~25 mm的要求,但有部分路段为30 mm,间距明显过宽,影响了路面的抗滑性能。

在其它刻槽参数不变时,增加槽宽可辅助路面排水系统提高排水能力,使轮胎/路面之间的水尽快排除,保持轮胎与路面的接触状态,从而有效防止或降低雨天情况下出现滑水现象的可能性。但单纯增大槽宽,意味刻槽净间距减小,轮胎与路面实际接触面积减少。槽间距为20 mm时,路面横向力系数(SFC)随槽宽增加而提高,但槽宽超过4~5 mm后呈下降趋势。该隧道的槽宽一般为3~5 mm,满足要求。

按照设计要求,水泥混凝土路面表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法施工抗滑构造,在交工验收时构造深度应满足不小于0.8 mm的要求。对于纵坡小于3%的路段,采用纵向槽,其侧向力系数较大,安全性较高,噪声较小。调查发现,隧道路面除下行出口处有一段纵横向槽的试验段之外,其他所以路段均为纵向刻槽。行车道上部分路段存在明显的漏刻,且处于行车道轮迹带处,有的漏刻处几乎没有微观抗滑构造,形成“镜面”现象,影响到行车的安全性。

1.2 外因

外因主要是频繁制动、车辆排放至路面的油污和水膜造成的抗滑性能降低。

隧道作为高速公路的关键路段,行车密度增大,导致车辆间行车干扰较大,也诱发车辆较频繁地制动。在隧道出入口会对司机产生“白洞效应”和“黑洞效应”,导致司机本能地制动减速。在车轮的不断磨耗作用下,水泥混凝土路面表面构造深度不断下降,在运营2~3年后,水泥混凝土路面抗滑性能持续衰减。

由于隧道封闭性的特点,汽车排放物、滴漏的机油和燃油、带进隧道内的尘土等在隧道路面上形成了油腻性薄膜层。随着运营时间的延长,附着在路表的油腻性薄膜层面积越来越大,严重影响行车的安全性。

隧道路面表面存在潮湿现象,其湿度较外部高[1]。主要是因为隧道路面结构的水膜、车辆刹车毂降温洒的水及车辆带进隧道内的雨水等,使隧道路面久湿不干。路面潮湿时水分与路面污染物相混合形成的水液膜,使轮胎与路面间产生润滑作用,导致附着系数下降,特别是水泥混凝土路面由于亲油性差,在隧道污染与潮湿的综合影响下,其附着系数将下降更为显著。

通过调查,分析了隧道抗滑性能不足的原因,研究了影响路面抗滑性能的主要因素。隧道水泥路面抗滑性能不足主要原因是行车道刻槽参数影响、行车道漏刻、频繁制动、路面油污和水膜等。

2 抗滑检测

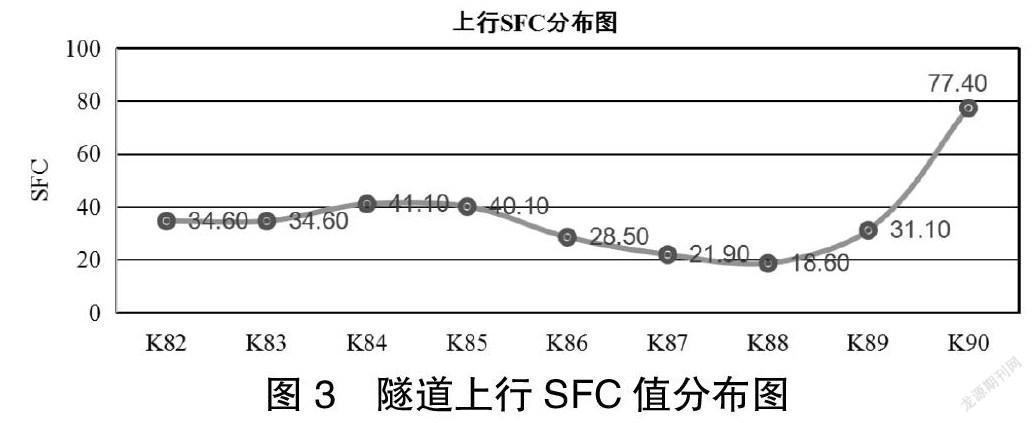

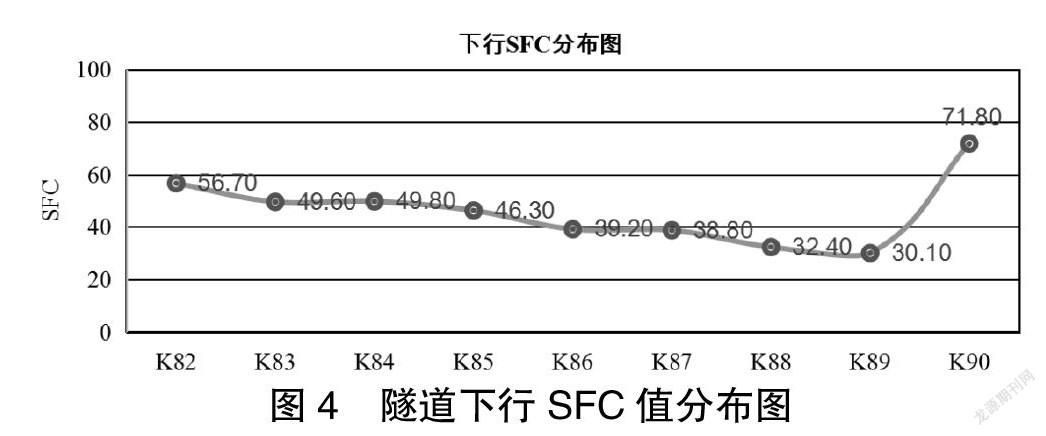

根据现行《公路技术状况评定标准》(JTG 5210—2018),當横向力系数SFC<40时,路面抗滑性能指数SRI<80,路面抗滑性能评定等级为“中”及以下,表明路面的抗滑性能不足[2]。对隧道水泥路面进行路面抗滑性能检测,检测横向力系数SFC,结果分析如下所示。

据统计,隧道内的抗横向力系数SFC一般2~3年后就不足到40左右的水平[3]。从上图可以看出,隧道水泥路面的抗滑性能下降明显,其中上行SFC下降最小值为18.6,下行SFC下降最小值为30,上行抗滑性能不足的段落比下行要长。

3 养护策略

根据《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1—2001),高速公路水泥混凝土路面的路面抗滑能力等级为中及中以下,应采取刻槽、罩面等措施提高抗滑能力。

结合具体情况,来用于恢复或提高水泥混凝土路面抗滑性能的技术主要有:抛丸、精铣刨、微表处、加铺沥青混凝土等。

(1)抛丸是指应用抛丸机通过机械的方法利用离心力把金属丸料以很高的速度和一定的角度抛射到需要处理的物体工作表面上,让丸料高速冲击工作表面,使工作表面上的杂质、附着物以及其他需要清理的物质处于剥离状态。利用抛丸可以形成许多均勾的致密的小坑,小坑形成的表面积,与原表面的表面积相比增加了数倍,路面粗糙度和摩擦系数增加。从而提高路面的附着力,使路面的抗滑能力得到显著的恢复和提高,保证道路行车安全。

(2)精铣刨是通过一定深度的精铣刨可去除一定厚度的路面,并实现找平,另一方面可以在水泥路面上铣刨出一个新的、具有细密纹理的路面,从而增加路面的摩擦力,提高水泥路面的抗滑性能。由于精铣刨是在标准铣刨工艺的基础上更换密集刀头的“精铣刨鼓”,利用精铣刨鼓刀间距更小的特点,对路面实施更细密的铣刨处理,精铣刨的铣刨深度在0~100 mm,不会影响原有路面的深层结构,因此精铣刨后的路面无须加铺新面层就迅速开放交通。

(3)微表处是由聚合物改性乳化沥青、粗细集料、填料、水和添加剂等按照设计配比组成的,使用专门的施工设备一边拌和、一边摊铺的一层稀浆混合料。它可以在路面上形成一层耐磨的路面磨耗层,恢复道路表面纹理,增加粗糙度,提高路面的抗滑性能,延长路面使用寿命。

(4)对原水泥路面采用加铺热拌沥青混凝土SMA-13或AC-13,可以起到保护路面结构,延缓路面损坏,修正路面的大部分缺陷,改善路面的平整度或行驶质量,解决水泥路面表面磨耗、磨光等抗滑损失,改善外观,而不增加或基本不增加路面的承载力。

根据路面结构、所处环境、病害成因,通过方案比选选取适宜的抗滑性能不足养护方案。

精铣刨虽然能够有效改善隧道水泥混凝土路面的抗滑性能,但在使用一段时间后,在行车荷载的作用下水泥混凝土路面又会逐渐被磨光,易在铣刨面形成积水,长此以往,路面厚度减薄可能降低高速公路行车荷载的承载力,造成水泥混凝土路面新病害的产生。

抛丸既能解决沥青路面抗滑不足,也能解决水泥路面抗滑不足。但抛丸还具有短期性、应急性,后期不足很快的特点,且抛丸是一种短期内的应急措施,不适宜长期使用。

微表处均用于沥青路面的预防性养护,均属于罩面类预防性养护措施,能很高的解决沥青路面的抗滑不足问题。由于隧道水泥混凝土路面刚度较大,且部分段落潮湿,微表处在于隧道水泥混凝土路面中不易破乳,也容易发生层间粘结强度不足,并不适用隧道水泥混凝土路面的预防性养护。

加铺沥青混凝土对于隧道水泥路面铣刨之后的抗滑不足有很大改善。但要在精铣刨或抛丸之后,路面厚度有一定减薄,应在满足隧道净高要求的条件下加铺。

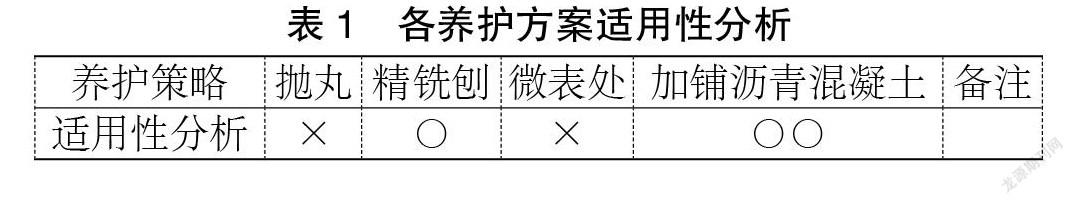

各养护技术适用性分析见表1。

对于隧道水泥路面抗滑性能不足病害,建议前期采用精铣刨养护,运营一段时间之后,选择加铺沥青混凝土。

4 结论

通过上述分析得出如下结论:

(1)通过现场调查,隧道水泥路面抗滑性能不足主要是由路面油污和水膜、行车道刻槽参数影响、行车道漏刻等综合因素造成。

(2)对该隧道水泥路面进行横向力系数检测,发现抗滑不足路段主要在上行行车道。

(3)对水泥路面抗滑性能不足病害養护方案对比分析,建议前期采用精铣刨养护,在隧道净空满足要求的条件下,后期加铺沥青混凝土。

参考文献:

[1]张艳聪,周新星.高速公路隧道水泥混凝土路面抗滑能力恢复技术的应用[J].公路,2021(2):297-299.

[2]公路技术状况评定标准[S].中华人民共和国行业标准:JTG5210-2018[S].人民交通出版社,2018.

[3]杨学良,杨良,杨群,等.隧道路面表面抗滑性能的调查与分析[J].公路,2003(12):136-139.