南方红壤典型花岗岩侵蚀区主要治理模式的土壤碳汇效应

2021-11-04胡瑞房焕英肖胜生段剑张杰刘洪光汤崇军

胡瑞 ,房焕英, ,肖胜生, ,段剑, ,张杰, ,刘洪光, ,汤崇军, *

1. 江西农业大学 林学院,江西 南昌 330045;2. 江西省土壤侵蚀与防治重点实验室,江西 南昌 330029;3. 江西省水利科学院,江西 南昌 330029

森林土壤蕴含了丰富的碳,约占陆地碳库四成左右(Chen et al.,2018),在全球碳循环和减缓气候变化中具有举足轻重的作用(黄从德等,2009)。土壤碳库比植物临时碳库更加稳定,且不易受外界环境的影响(Larionova et al.,2003)。土壤侵蚀退化会引发土壤碳损失,流失量达19—32 PgC(Lal,1999)。南方红壤丘陵是中国仅次于黄土高原的水土流失区(梁音等,2008),尤其花岗岩母质发育的红壤侵蚀区,分布较广。这类土壤退化严重,极强烈侵蚀区域土壤侵蚀模数甚至达 10000 t·km−2·a−1(张平仓等,2014),较低,0—20 cm土壤有机碳储量仅为 3.81 t·hm−2(邓翠等,2017)。然而,退化土壤有着很高的碳汇潜力(Xie et al.,2013;Nie et al.,2017)。Lal(2002)指出土壤退化损耗的60%—70%碳可通过合理农耕措施和复耕重新固定,尤其植被恢复可迅速增加植物生物量和土壤碳储量(Don et al.,2015;Wang et al.,2017),并能在一段时间内实现与当地次生林相同的固碳水平(Martin et al.,2013)。总体上,关于造林/生态恢复对土壤碳储量影响的研究已广泛开展,但多从土地利用变化的角度出发(Paul et al.,2002;Don et al.,2015;Veloso et al.,2018),关于在严重侵蚀退化劣地上进行生态恢复或人工植被重建后土壤有机碳的响应尚不清楚(Brahma et al.,2018),尤其是中国亚热带严重侵蚀红壤区相关研究更为鲜见(Nie et al.,2017),这导致人们忽视了水土保持综合治理的固碳效益。另外,先前部分研究多是关注土壤有机碳总的含量变化(刘政等,2019),土壤活性有机碳组分和土壤碳周转在很大程度上被忽视,这导致不能完整评价植被恢复或重建对土壤有机碳恢复的质量和效率(Nie et al.,2017;Zhang et al.,2019)。

20世纪80年代中期,中国南方典型花岗岩侵蚀区开始实施水土流失综合治理,以水平竹节沟为骨架,配置乔灌草补植,成为当时主要的治理模式(黄颖等,2015)。这种以生态恢复为主要目的的治理模式减流效果达到70%,减沙效果达到80%(Hu et al.,2013)。20世纪80年代中后期,以水平梯田或反坡台地为主要措施的果园开发在红壤区也广泛施行(黄少燕,2009;林金石等,2011)。段剑等(2018)发现台地式果园开发减流减沙效益均达90%以上。近年来,关于治理模式对退化土壤固碳效益的研究呈逐渐增加趋势,比如土地利用方式改变、不同人工造林方式等对土壤碳的影响(Paul et al.,2002;Don et al.,2015;Veloso et al.,2018)。在南方典型花岗岩侵蚀区,更多是针对不同土地利用模式下土壤有机碳含量、矿化速率等开展研究(盛浩等,2015;左双苗等,2016),关于不同水土保持措施下的土壤碳汇响应鲜有报道。

江西省兴国县塘背小流域是中国 1980年代首批开展小流域综合治理试点的小流域之一,是南方花岗岩侵蚀区水土保持综合治理的样板。自开展水土保持综合治理工作以来,吸引着大量科研工作者开展相关研究,主要涉及建设成效评估与分析(宋月君等,2012)、综合效益定量分析(孙昕等,2009)、植被恢复情况(刘艳改等,2019)等。本研究以塘背小流域为研究区,选择生态恢复和果园开发两种治理模式,试图评价典型治理模式对严重侵蚀退化地土壤碳库提升效益和效率的影响,并以附近未受人为扰动的次生林作为理想参照,以评估侵蚀区土壤碳库的恢复潜力。本研究可为科学评估水土保持综合治理的碳增汇效益提供数据支撑,以及人工林经营管理提供一定的指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于江西省兴国县塘背小流域,隶属鄱阳湖水系五大河流之一的赣江流域,流域土地总面积16.38 km2。地貌类型以山地丘陵为主,其中40%左右为低山,主要分布在上游,50%左右为丘陵。海拔高度在131—469 m之间,相对高差多为300 m以内。属亚热带湿润季风气候区,年平均温度19.5 ℃,多年平均降水量1528.8 mm。成土母质以花岗岩类风化物为主,土壤类型主要有红壤和水稻土,地带性原生植被为亚热带常绿阔叶林。

由于过去不合理的采伐利用和战争影响使得原生植物遭到毁灭性破坏,引发严重的水土流失,使得塘背小流域成为南方红壤重度侵蚀区。20世纪80年代初,小流域境内山地面积 1155 hm2,而强烈以上侵蚀等级水土流失面积合计 951 hm2,占山地面积的82.4%,山地植被覆盖率仅为10%,被称为“江南红色沙漠”。从20世纪80年代中后期开始,历经长时期水土保持综合治理,至2014年植被覆盖度达到86.8%(宋月君等,2017)。现小流域内植被类型以马尾松(Pinus massoniana)纯林为主,脐橙(Citrus sinensis Osb. var. brasliliensis Tanaka)、油茶(Camellia oleifera Abel.)等经果林也得到大面积发展。

1.2 样地设置

在小流域范围内选择侵蚀退化地(BL)、生态恢复地(F34)、脐橙果园(GY)和次生林(UF)作为试验样地,每种类型均设置3个20 m×20 m的样地,坡度均在12°—15°之间(图1),坡向均为北坡,海拔在160—235 m之间。其中,BL样地未进行治理,作为阴性对照。土壤侵蚀严重,使具有完整发生土层A-B-C剖面构型的花岗岩母质土壤A层丧失,B层出露,裸露地表上有粗砂和富含铁锰矿物结合体,地表稀疏分布马尾松小老头林。F34样地为1985年采取水平竹节沟+乔灌草补植的综合措施进行生态恢复性治理。水平竹节沟规格:梯形断面,沟上宽60 cm、底宽40 cm、沟深50 cm。治理前,植被结构同于BL样地,营造好水平竹节沟后,进行枫香(Liquidambar formosana)、木荷(Schima superba)、胡枝子(Lespedeza bicolor)和百喜草(Paspalum notatum)、雀稗(Paspalum thunbergii)等乔灌草综合补植。F34样地于1985年进行生态恢复治理后一直采取封禁管护状态。GY样地同样于1985年以“前埂后沟+梯壁植草式反坡台地”模式进行脐橙开发。“前埂后沟+梯壁植草式反坡台地”主要是结合坡改梯工程,设置内斜式梯面(即梯面外高内低,略成反坡),以降低地面坡度和缩短坡长;台面宽400 cm,按照2 m×2 m株行距栽植脐橙;另外,在梯田田面外侧修筑田埂,埂高0.3—0.5 m;田面内侧设水平竹节沟,0.3 m×0.3 m矩形断面,沟内每隔5—10 m设一横土垱;在田埂、梯壁、坎下沟上全部种植混合草籽进行防护处理。脐橙果园采取常规管理,对土壤有机碳存在影响的主要是在2、6、9月各追施一次有机肥(以绿肥和饼肥为主)、不定期清除树盘周边杂草并还田和冬季修枝等。UF样地为附近未受人为扰动的次生林,作为阳性对照。2019年12月,进行了样地植被结构调查(表1)和表层土壤(0—20 cm)取样分析(表2)。

图1 试验样地设置及位置Fig. 1 Setting and location of test plot

表1 样地植被结构特征Table 1 Basic characteristics of the studied area

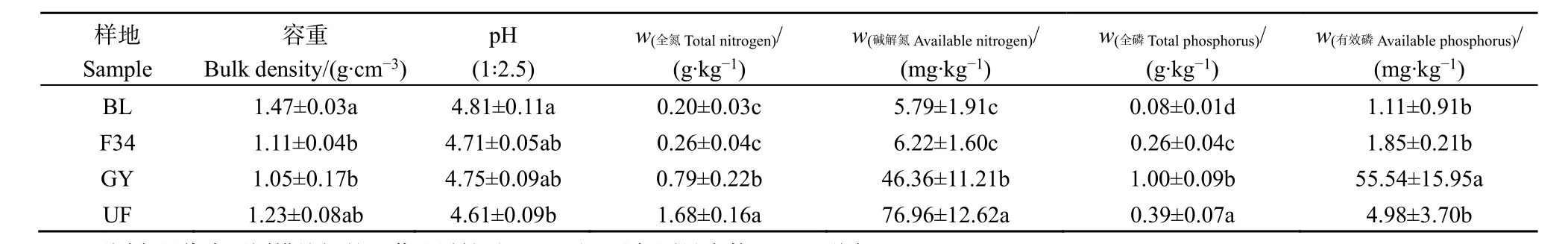

表2 样地表层土壤(0—20 cm)基本性质Table 2 Soil physical and chemical characteristics of the surface soils (0-20 cm)

1.3 样品采集与测定

在样地中按“S形”选取5个采样点,去除地表凋落物,用土钻分层(0—10、10—20、20—40、40—70、70—100 cm)取样,用环刀法测定每层土壤容重。由于土壤 TOC是反映土壤肥力状况的指标,体现土壤对保持肥力能力(Lal,2004),活性有机碳一定程度上能够反映土壤 SOC的动态效益(土壤碳固碳量、固碳效益和稳定性等)(Zhang et al.,2019)。因此,本研究主要测定土壤TOC、DOC、MBC等指标。

将样品带回实验室,过2 mm钢筛后分成2份,其中一份新鲜土样(放入4 ℃冰箱内冷藏保存)用于测定DOC(水溶性有机碳)含量和MBC(微生物生物量碳)含量;另一份风干后测定>2 mm的石砾含量(以w计,%),并取部分风干土样测定TOC(总有机碳)含量。

TOC含量采用重铬酸钾—外加热法测定。DOC含量采用热水浸提—总有机碳分析仪法测定:将10 g新鲜土样置于离心管中,加入50 mL 25 ℃的超纯水浸提,振荡 30 min,4000 r·min−1离心 20 min(若浑浊,则重新离心),浸提液用玻璃纤维滤膜(0.45 μm)与真空泵抽滤后,使用总有机碳分析仪(Elementarvario TOC cube,德国Elementar元素分析系统公司)直接测定滤液中的有机碳含量。

MBC含量采用氯仿熏蒸-K2SO4浸提-总有机碳分析仪法测定:称取相当于25 g烘干土质量的新鲜土样3份,放入真空干燥器内,同时放入盛有无醇氯仿的烧杯进行灭菌熏蒸。抽真空使氯仿沸腾 5 min,25 ℃下放置24 h,之后取出烧杯反复抽真空以清除氯仿,加入 100 mL 0.5 mol·L−1K2SO4振荡 30 min,过滤后使用总有机碳分析仪测定提取液中的有机碳含量。同时,未灭菌的新鲜土样也按相同方法测定浸提液中的有机碳含量,二者差值的2.64倍即为土壤中MBC含量。

1.4 数据处理与分析

土壤有机碳库储量计算公式:

式中:

S(SOCP)——每层土壤有机碳库储量,t·hm−2;

d——每层土壤厚度,cm;

ρ——每层土壤容重,g·cm−3;

f——每层土壤>2 mm的石砾含量,%;

c——每层土壤中 TOC 含量,g·kg−1。

土壤碳吸存量和吸存速率采用直接外推法计算(Zhang et al.,2019;陈泮勤,2004),即碳吸存量为治理样地与对照样地之间土壤有机碳库储量的变化;碳吸存速率为吸存量与治理年限(相对于对照样地)的比值。同时,以UF样地作为理想参照,获取BL、F34和GY等3种类型样地的碳吸存潜力。

运用SPSS 25.0进行方差分析和相关性分析,采用Origin 2018绘制图表。除非另有说明,文中的显著性检验标准均为P<0.05。所有结果均以平均值±标准差表示。其中,应用单因素方差分析(One-way ANOVA)检验治理模式对花岗岩侵蚀区土壤pH、养分含量及其化学计量特征的影响;各样地TOC、DOC和 MBC含量的垂直分布差异及不同样地相同土层之间TOC、DOC和MBC含量的差异采用多重比较(Duncan test)进行检验。在进行单因素方差和相关性分析之前,用Kolmogorov-Smirnov检验检验分布的正态性,用Levene检验检验方差的均匀性。

2 结果与分析

2.1 土壤TOC含量与有机碳库储量的变化

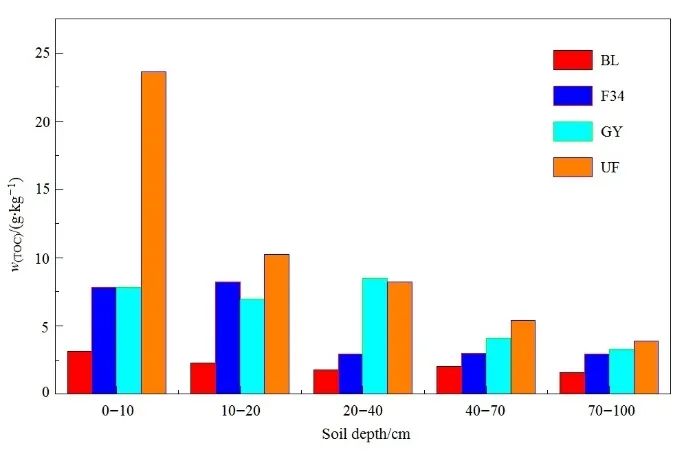

研究区 BL对照样地 0—100 cm范围内土壤TOC平均含量为2.26 g·kg−1。进行生态恢复性治理和果园开发性治理34年后,土壤TOC含量显著增加(图2)。与BL相比,F34样地(5.54 g·kg−1)和GY样地(6.05 g·kg−1)的TOC平均含量分别增加了145%和168%。附近未受人为扰动的次生林UF样地TOC含量最高,达到10.22 g·kg−1。这意味着即使经过34年的恢复,亚热带严重侵蚀区土壤TOC仍有较大的增长空间。不同样地之间土壤 TOC含量垂直分布特征存在明显差异(图1)。BL样地TOC含量垂直分布特征不明显,变异系数为25.53%。进行生态恢复后,0—10 cm层次TOC含量显著高于其它土层(P<0.05);进行果园开发后0—10 cm和10—20 cm两个层次TOC含量低于20—40 cm土层,但未达到显著性水平(P>0.05)。UF样地,5个土层之间均存在显著性差异(P<0.05)。另外,不同样地之间0—10、10—20、20—40 cm土壤TOC含量均存在显著性差异(P<0.05),40—100 cm差异不明显,说明在侵蚀劣地上进行综合治理对土壤表层TOC含量的影响大于深层。

图2 不同恢复措施下土壤TOC的垂直分布Fig. 2 Vertical distribution of soil TOC under different restoration measures

由于长期的土壤侵蚀和矿化作用,BL样地1 m深度 TOC 储量较低,仅为 19.86 t·hm−2。与 BL相比,F34与GY样地TOC储量分别增加了99.4%和171.4%(表3)。因此,在侵蚀劣地进行水土保持综合治理可显著增加土壤TOC储量,而且果园开发模式比生态恢复治理具有更好的碳固持效果。UF样地TOC储量最高,达到75.90 t·hm−2。除GY样地外,其他样地 TOC储量均随土壤深度增加而减少(表3)。F34、GY、UF样地0—40 cm层次TOC储量分别为 21.90、31.74 和 48.00 t·hm−2,比 BL 增加 144%、253%和435%,但F34和GY样地40 cm层次以下TOC储量占剖面TOC总储量的比例变化不大。

表3 不同土层有机碳库储量及其垂直分布Table 3 Organic carbon storage and vertical distribution of different soil layers

2.2 土壤表层活性有机碳含量的变化

由于不同治理模式对40 cm土层以下的土壤活性有机碳和轻组有机碳影响较小(Hao et al.,2010),因此本研究仅对40 cm以上土壤DOC、MBC含量测定分析(表4)。

表4 不同样地土壤活性有机碳的分布特征Table 4 Distribution characteristics of soil activated carbon under different treatment measures

与BL样地相比,治理后表层土壤DOC含量显著增加(P<0.05),F34和GY样地0—10 cm土壤DOC含量分别增加393%和381%。方差分析显示,F34和GY样地0—20 cm土壤DOC含量均与BL样地之间存在显著差异(P<0.05),但与F34样地的差异没有达到显著性水平(P>0.05)。另外,比较明显的规律是,BL样地其0—10 cm土层DOC含量显著高于其他两个层次(P<0.05),但是进行生态恢复治理和果园开发,以及对于次生林样地而言,这种层次之间的差异都得到消除(P>0.05)。

不同措施下土壤MBC垂直分异特征不明显。UF样地0—20 cm土壤MBC含量与BL、F34、GY样地间差异显著(P<0.05);GY样地20—40 cm土壤MBC含量与BL样地差异不明显,但与F34、UF样地之间存在显著差异(P<0.05)。

2.3 土壤碳吸存量、吸存速率与吸存潜力

进行水土保持综合治理后可显著提升包括土壤碳汇功能的生态系统服务。与对照为治理BL样地相比,F34和GY样地的土壤有机碳吸存量分别为 19.79 t·hm−2和 34.05 t·hm−2,碳吸存速率分别为0.58 t·hm−2·a−1和 1.00 t·hm−2·a−1。果园由于施行了“前埂后沟+梯壁植草+反坡台地”开发,具备较高的碳吸存速率。以UF样地作为碳吸存的理想参照,BL、F34和GY样地的碳吸存潜力分别为56.04、36.25和 21.99 t·hm−2。理想条件下,以当前 F34和GY样地的吸存速率推算,分别还需要62 a、22 a才能达到与UF相当的土壤TOC储量水平。

3 讨论

3.1 不同治理模式下土壤有机碳的积累与恢复

土壤有机碳动态受气候、土壤和生物等诸多因素的共同控制。本研究中,在亚热带红壤侵蚀退化地进行生态恢复性治理和果园开发性治理均能显著促进土壤有机碳的积累与恢复,与前人研究结论类似(Li et al.,2012;Liu et al.,2018;Nie et al.,2017)。水土保持综合治理后土壤有机碳的恢复可能主要由于植被的建立和生长(Post et al.,2010)以及土壤团聚体的物理保护所致(Albrecht et al.,2003)。植物和根系残体的输入则被认为是退化土壤有机碳的主要来源(Laganière et al.,2010;Huang et al.,2011;Nie et al.,2017;张文雯等,2019)。本研究中,值得注意的是,生态恢复模式下的水平竹节沟和果园开发中的反坡台地+前埂后沟等工程措施抑制了土壤侵蚀,减少了土壤碳素的侵蚀损失,可能部分促进了土壤有机碳的积累(Starr et al.,2000)。另外,果园开发模式下土壤有机碳积累速率大于生态恢复模式还可能与脐橙果园农事活动中施加有机肥有关。有机肥既是土壤有机碳的来源还能够改善土壤理化性状(王义祥等,2013),从而在一定程度上加快土壤有机碳积累速率(黄威等,2012;王峰等,2012)。

一般而言,在没有人为干扰的情况下,土壤有机碳会随着时间积累,并趋于稳定(Castellano et al.,2015;陈怀璞等,2017)。谢锦升等(2006)指出积极的恢复措施可使裸地TOC历时56—170 a恢复到与次生林相当的水平,但无措施影响下所需时间更长,这与本研究所得结论一致。

本研究还发现 0—40 cm土壤有机碳库随土层加深呈上升趋势,而40 cm以下土层变化较小,不同生态恢复模式之间存在一定差异。一方面可能由于果树的直根系决定了土壤表层根系较少,且根系残体一般为难分解的木质素,存在腐殖化慢的现象(简兴等,2019);第二,耕作措施扰动可导致表层土壤有机碳库储量损失(柳敏等,2006);第三,果园日常管理会清理地表凋落物。翁伯琦等(2013)证实生草果园比清耕果园 0—20 cm土壤有机碳提高18.14%。果园40 cm以下土层有机碳变化较小的现象,主要由于果树根系大多处于0—40 cm,而细根则是土壤有机碳库储量主要来源之一(孙辉等,2005)。

3.2 不同治理模式下土壤活性有机碳的变化

DOC和MBC等活性有机碳组分是凋落物分解和土壤碳循环的主要承担者和驱动力,也是土壤养分的重要来源与转化循环的载体(Li et al.,2017;赵明东等,2006;孙颖等,2018;罗碧珍等,2020),影响土壤质量(杨合龙等,2015)。DOC和MBC作为土壤有机碳中不稳定组分,对环境变化和人为干扰高度敏感。本研究F34、GY模式下土壤DOC含量分别增加410%、405%,土壤MBC含量分别增加 217%、106%,与李太魁等(2013)、祁心等(2015)研究结果相似,治理措施均能显著增加表层土壤DOC和MBC含量。这主要由于与侵蚀退化地相比,植被恢复和果园开发重建了凋落物和细根的物质循环途径,为活性有机碳提供了物质来源(王清奎等,2007;李太魁等,2013;吴然等,2016)。Fontaine et al.(2007)指出,新鲜C的供应可能促进SOC的分解,并促进DOC的增加。MBC含量的增加可能是由于植物残体的输入(Brockett et al.,2012)。

然而,水土保持综合治理后积累的碳能否长期储存在土壤中,很大程度上取决于有机碳的稳定性(Tonneijck et al.,2010;Soucémarianadin et al.,2018),尤其是在干扰或未来气候变化的情况下(van Groenigen et al.,2017)。因此,土壤碳储量及其稳定性的变化决定了土壤固碳的实际能力。本研究对亚热带侵蚀区进行生态恢复或果园开发尽管促进了土壤有机碳的积累与恢复,但土壤活性有机碳组分增加说明土壤碳素的周转率仍然较高,土壤有机碳分解和释放的风险也被提升。与Zhang et al.(2019)研究结果类似,植被恢复虽具有显著的固碳效益,但降低了土壤有机碳的稳定性。尽管活性碳组分增加对促进植物吸收和植被生长意义重大,但本研究DOC和MBC指标并不能完全反映有机碳的稳定性,从土壤碳汇的角度出发,接下来应重点关注土壤有机碳不同组分的稳定性,如易降解碳库和难降解碳库,对评估治理后人工林生态系统(包括果园)的土壤碳储量质量、储存时间和长期土壤碳固存具有重要意义(Cusack et al.,2011;Dungait et al.,2012)。

3.3 碳吸存速率和潜力以及对花岗岩严重侵蚀区水土保持综合治理的启示

本研究中,与未治理侵蚀退化地相比,生态恢复治理和果园开发34年后,碳吸存速率分别为0.58 t·hm−2·a−1和1.00 t·hm−2·a−1,与Freibauer et al.(2004)在欧盟多处废弃地实施恢复技术后研究一致(0.3—0.6 t·hm−2·a−1),但脐橙果园碳吸存速率低于肖胜生等(2015)在红壤柑橘园研究结果(1.72 t·hm−2·a−1),谢锦升等(2006)也有类似发现。另外,He et al.(2013)同样在南方红壤区严重侵蚀区研究得到,在裸地上建立的 30年生马尾松林的平均碳吸存速率为 0.39 t·hm−2·a−1。

碳吸存速率受气候因子、土壤因子、植物种类、凋落物、微生物等多因素控制(Six et al.,2002),决定了土壤碳吸存速率不能一直保持较高水平,随着时间推移会出现衰减趋势。本研究得到花岗岩严重侵蚀区土壤碳汇潜力巨大,即使经过水土保持综合治理依然具备较强的碳汇潜力,与程彩芳等(2015)研究结论一致。但Yang et al.(2007)发现中国中亚热带山区退化土地的土壤有机碳固存潜力低于同纬度其他地区,这主要是由于降水和地貌条件,特别是坡面径流的碳损失占很大比例。

退化土壤有机碳的恢复需要较长的时间。区晓琳等(2018)指出亚热带马尾松退化地经80年治理后土壤团聚体有机碳才恢复至未侵蚀样地的平均水平,本研究采取竹节沟+乔灌草措施后退化花岗岩土壤有机碳恢复至UF水平需要96 a,采取果园模式则需要56 a。该结果对红壤侵蚀区包括果园在内的人工林经营管理具有一定的指导意义。首先,更加重视次生林的保护和植被恢复,以尽量缩短土壤有机碳的恢复时间。同时,避免园地中人为干扰过大造成更为严重的水土流失,因为植被建立和生长引起的地上生物量的增加很可能会被山地坡面侵蚀造成的有机碳流失所抵消(Jackson et al.,2002)。在侵蚀劣地上建立起来的人工林生态系统对外界干扰的响应和适应能力也较差。有研究表明,若原始森林和恢复森林同时遭到破坏,恢复森林的土壤碳素可能会损失更多,这主要由于其稳定性更低(Zhang et al.,2019)。但目前相关政策主要强调现有原始森林植被的保护,不过随着水利水保工程后期管护的逐步重视,如健全多元化管护机制(戴向前等,2020),江西省《赣州市水土保持条例》(2020)进一步明确水土保持设施管护和社会参与治理等,我们建议在侵蚀区进行生态恢复重建或营建果园,并保护好这些人工林生态系统对于碳平衡同样重要。

4 结论

(1)南方花岗岩红壤侵蚀退化地土壤 TOC含量、碳库储量较低,垂直分布特征不明显,进行“水平竹节沟+前灌草补植”生态恢复和“前埂后沟+梯壁植草式反坡梯田”脐橙果园开发均可有效促进土壤有机碳的积累和恢复,而且果园开发模式下的土壤碳素恢复效应更明显,但距离周边未受扰动的次生林还存在一定差距。

(2)在侵蚀退化地进行生态恢复和果园开发显著增加了表层土壤DOC和MBC组分的含量,特别是对 0—10 cm的促进作用大于其他土层,从而增加了活性有机碳矿化释放的风险,需要加强管护。

(3)与未治理退化样地相比,生态恢复和果园开发模式的土壤碳吸存速率为 0.58 t·hm−2·a−1和1.00 t·hm−2·a−1。以附近次生林作为碳吸存峰值参考,生态恢复和果园开发模式下的碳吸存潜力为 36.25 t·hm−2和 21.99 t·hm−2,依然具备较大的碳汇潜力。