从水田考古发现看畦田的发生

2021-11-04刘兴林

刘兴林

(南京大学历史学院 江苏南京 210023)

内容提要:我国水田考古始于20世纪90年代初。根据目前出土的史前时期的十多处200多块水田遗迹进行总结,史前水田以小型和不规则形的平底浅坑式田块为主,都具有较为完善的灌溉体系。根据湖南澧县城头山、浙江余姚施岙和余杭茅山遗址发现的水田中的田埂形态分析,我国以方便灌溉为首要目的的畦田萌芽于距今6000年左右,以生土田埂界隔地下田面为标志;成熟于良渚文化中晚期,以人工田埂规划地面田为标志。畦田是水稻种植过程中的一大发明,之后的水田仍然延续着内部作畦的方法,并对后世北方地区的灌溉农业产生了深远的影响。

中国古代的耕作法主要通过农田的内部规划形式来反映,如畎田(亩)、代田、区田、畦田等,它们表现为不同的农田内部形态,反映的是特定的耕作方法,是研究农耕技术的重要依据。学界关于畎亩、代田、区田的研究较多,但对流行至今的畦田的早期历史关注不够。畦田以田埂分隔田块,田埂将田块围合成规整的封闭区间,以利灌溉滞水,是灌溉农业的一大发明,它最早见于战国文献,一般认为最先出现在需要灌溉的菜园中,后来推广到大田。《庄子·天地》:“子贡南游于楚,反于晋,过汉阴,见一丈人方将为圃畦,凿隧而入井,抱瓮而出灌。”文中所言“圃畦”是指菜田。《韩非子·外储说左上》:“庸客致力而疾耘,耕尽巧而正畦陌者,非爱主人也。”“正畦陌”就是修整田埂做畦田,这里的畦是种植粮食作物的大田。农史学者认为,以“畦陌”而不用当时已常见的“畎亩”指代农田,说明畦田在战国时期已有一定程度的普及[1]。可以肯定,畦田的发生远在战国以前。畦田与田埂、与灌溉之间的紧密联系是探寻畦田起源的抓手。近年来,我国水田遗迹不断被发现,通过对这些水田结构的分析,畦田的发生轨迹也开始慢慢浮现出来。

一、考古发现的早期水田

1992—2020年,我国江苏、上海、浙江、湖南、山东等地的十多处地点发现新石器时代的古稻田遗迹。

1992—1995年,南京博物院、江苏省农业科学院植物研究所和日本宫崎大学农学部合作,在江苏苏州吴县(今工业园区唯亭街道)草鞋山遗址,将用植硅体分析技术和田野考古常规方法相结合,发现了马家浜文化时期的古稻田40余块[2]。这是在我国首次发现的史前水田遗迹。草鞋山遗址水稻田分东、西两片,东片33块,位于低洼地带,每块水田皆为平底浅坑状,面积一般为3~5平方米,深0.2~0.5米,由水井、水沟相互串联形成一个水田区。西片水田11块,围绕一个人工挖成的大水塘呈辐射状分布。这些小型的田块多为椭圆形、圆角长方形或不规则形。水井是蓄水坑,水井、水塘与水沟一起构成人工灌溉体系(图一︰1)。

图一// 草鞋山遗址和城头山遗址的古稻田

草鞋山遗址上层还发现吴越时期的水田。水田位于人工河道西侧,其中甲组水田为三块由水口或水道南北相连的不规则形浅坑,面积分别为3、10和50平方米左右,居中的大坑有可能是两侧水田的蓄水池。乙组的四块田相对规整,呈近方形或长方形,保存较好的S14为西南—东北走向的长方形,直壁平底,长6~6.5、宽2.5~3、深0.3米,有水口与相邻的两块田(S16、S17)串联(图一︰2)。

1996—1998年,湖南省文物考古研究所在澧县城头山遗址发现汤家岗文化至大溪文化时期的古稻田,包括田面、田埂和与原始灌溉相关的水沟和水坑。稻田在地势较低的原生土面向下挖出,保留生土埂,土埂随田面的增高不断堆垒或修正。三条西北—东南走向的土埂将田面隔成二丘(图一︰3),田面平整,有水田特有的龟裂纹。稻田堆积厚约0.3米的纯净灰色土,出土稻梗、根须和炭化稻谷,土样分析水稻植硅体的含量明显高于一般文化层。相邻田埂间距(即两丘田的宽度)分别为4.6~5米和2.5米,长度不明。城头山稻田分二期,第一期水稻田的年代距今约6500—6300年(图一︰3)[3]。

2000年,江苏连云港藤花落遗址发现龙山文化的稻田遗迹。稻田一般由浅坑状田块、水沟、水坑等组成,之中有的发现水口或沟边的道路,有的田块(ST2)底部发现疑似稻窝的圆形或椭圆形黄灰土窝状堆积,有的田面(ST4)有密集的冰裂纹[4]。

2003年,苏州澄湖遗址发现崧泽文化时期的水田20块,水田土壤皆含有水稻植硅体,有的淘洗出炭化稻米。水田分布于一面积425平方米的水塘周围,分为低田和高田。池塘西端有低田5块,田面比池塘底高0.5~0.7米。西部和北部岸边有高田15块,田面较低田高出0.6~0.7米。高田西端有一条水沟与S20连通,S18东侧有水井1口。这两块之间有水口相连。水田面积从2~3平方米到50~60平方米不等。水田内出土木炭测定年代为距今5520—5260年(树轮校正)[5]。

2003—2004年,苏州昆山绰墩遗址发现马家浜文化的水田遗迹64块。水田面积一般0.8~16平方米,形式、布局与草鞋山遗址同时期稻田相似[6]。2008年,苏州博物馆发掘草鞋山遗址,又发现马家浜文化的水田30块[7]。此后苏州昆山姜里遗址又通过水稻扇型植硅体浓度和地层堆积情况确认马家浜文化水稻田5块[8]。2011年姜里遗址发掘揭露崧泽文化近似长方形的水田3块,田内堆积灰色淤土,深0.2米,面积2~5平方米[9]。2020年,苏州市考古研究所发掘草鞋山遗址,又发现马家浜文化的水田37块,以及水沟2条、水井1口、蓄水坑1个,最大的一块水田至少30平方米[10]。

2005年,在山东胶州里岔镇赵家庄龙山文化时期的遗址中发现疑似田块、田埂和水坑、水沟等。西片田块群的水田浅坑多在5平方米左右,翻土为田,在坑边缘培土为埂,田块一侧挖掘蓄水坑,有水沟与田块相连。东边田块为宽约10米、长数十米的长方形浅坑,坑底为黑色黏土掺杂黄褐色沙土堆积。根据土样植硅体定量分析和生活垃圾堆积中发现的稻米遗存情况,推测有些浅坑应是稻田[11]。

2008年,余姚市田螺山河姆渡文化遗址发现“与遗址内部早晚文化层明确对应的两个深度、两个时期的古水田(第⑦层和第12层)”,下层(第12层)古水田“发现一段类似田埂的田间小路”并与聚落内的对外通道大致对应[12],是目前我国年代最早的可与村落布局直接对应的一处古水稻田遗迹。报告没有描述水田的具体形态。

2008年,在上海广富林遗址以新石器时代晚期文化为主体的第三阶段遗存中发现水稻田一处,水田为东西残长6.1、南北宽3米的椭圆形大浅坑,最深处0.12米。坑的边线弯曲,坑底亦不甚平整。坑内填土为黑色沙性黏土,出土稻米、稻壳和植物根茎遗存,水稻植硅体含量也达到水稻田标准[13]。

2009—2011年,浙江杭州余杭区临平镇茅山遗址清理出良渚文化中期小面积的条块状、长方形不规则形稻田以及晚期大面积的规整稻田和广富林文化时期的农耕层。良渚文化中期稻田26块,田块间有小水沟相连,部分田块有排灌水口与大水沟相通。晚期稻田是由横向灌溉水渠和纵向田埂围成的4个完整的大田块,田块平面形状大体呈南北向长条形,面积一般在1000平方米左右,最大的近2000平方米(图二)[14]。

图二// 茅山遗址良渚文化晚期稻田

2010年,配合马家浜遗址第二次发掘进行的发掘区周围稻作农耕遗迹调查,根据钻孔土样植硅体含量和土质、土色、包含物(陶片、红烧土、植物种子等)情况进行分析,在综合稻田土壤性质、生态特点、人类活动痕迹等的基础上,“基本判定在居住区东南侧月牙状区域内分布着马家浜文化晚期的稻田”,面积14700平方米(约22亩)[15]。

2013年,苏州市考古研究所发掘昆山朱墓村良渚文化遗址,发现近圆形和不规则形水田5块,有水口相互连接,田块面积在4平方米左右,水田坑深0.1~0.45米[16]。

2016年,中国国家博物馆和南京博物院等单位在江苏泗洪韩井遗址发现古稻田。在居住区北部、环壕内侧发现水沟和洼地组合的遗迹,18条水沟将三块洼地连在一起,组合遗迹的填土中发现了较多的水稻扇型和双峰型植硅体,结合水沟、洼地结构及其高差特征等分析,这组遗迹应该是当时的水稻田。三块洼地,一处为平面近圆形的锅底状,另两处为不规则形的平底浅坑,口径(或长)2.8~6.6、深0.43~0.7米。年代距今8500—8000年[17]。

2018年,苏州市吴中区郭巷街道吉熙苑遗址发现崧泽文化时期的田块。田块为不规则长方形,开口于第8层下,打破生土,长6、宽2.7、深0.3米,壁面、底面光滑[18]。

2020年,浙江余姚三七市镇相岙村施岙遗址发掘7000平方米,发现河姆渡文化早期(距今约6300年)、河姆渡文化晚期(距今约5700—5300年)、良渚文化时期(距今约4900—4500年)三个时期的大面积水田,水田土壤植硅体含量完全符合水稻田的认定标准,“第一期稻田发现了疑似田埂的凸起,第二期稻田发现了0.5米至1米宽的人工田埂和自然原生土埂,第三期稻田则明确发现了22条田埂”。“三个时期的古稻田结构可能均为“井”字形。其中,良渚文化时期的稻田结构基本清楚。纵横交错的凸起田埂组成了宽大的路网,田埂不能相连的部分区域组成了灌溉系统”。初步钻探表明,该区域存在古稻田约90万平方米[19]。

二、考古发现的水田特点

目前所知的史前时期的水田以不规则形的浅坑平底式小块田为主,一处稻田遗址包含若干个无序分布的小田块。草鞋山遗址马家浜文化的水稻田多在3~5平方米,有的在3平方米以下。苏州昆山绰墩遗址马家浜文化的水田一般为0.8~16平方米。苏州澄湖遗址崧泽文化水田小的2~3平方米,大的50~60平方米。昆山朱墓村良渚文化遗址水田在4平方米左右。杭州余杭区茅山遗址良渚文化中期的26块水田有条块状、长方形和不规则形等多种形状,面积从1~2平方米到30~40平方米不等,田块间有隆起的生土埂。广富林文化的椭圆形浅坑稻田面积10平方米左右。马家浜遗址钻探确认了月牙状区域内马家浜文化晚期稻田近1.5万平方米,但由于不是发掘揭露,无法展现其内部稻田的形态和区块大小,这个数字只是稻田分布的总区域面积,而不是具体的田块面积。施岙遗址初步钻探的约90万平方米的古稻田区域也是同样情况。

草鞋山遗址东周时期仍然存在小块和不规整的平底浅坑式水田,与该遗址马家浜文化水田相比,水田的选址由低洼地移向了平坦地,出现了长方形的规整田块,单块面积明显增大,最大的50平方米,底面均平整,分布于人工河道一侧,不排除引河水灌溉的可能。

总的看来,田块面积有不断增大的趋势,但早期也有面积较大的。澧县城头山的水田面积较大(第一丘田1300平方米以上)。田螺山、施岙遗址发掘的水田(没有公布具体面积)也应包含了若干单块面积较大的田块。至新石器时代晚期,茅山遗址出现大面积的规整稻田,由横向的两道灌溉水渠和纵向田埂围成4个完整的大田块,田块平面形状大体呈南北向长条形,面积一般在1000平方米左右,最大的近2000平方米。山东胶州赵家庄龙山文化东片田块的面积为数百平方米。这些都是发现有田埂的水田。

不规则、小型化、点状分布和地下平底浅坑式是早期稻田的主要特征,晚期向规整和大型、连片分布过渡,使用高于田面的田埂。无论是早期还是晚期,都有配套的灌溉水沟和蓄水坑或土井,使用田埂的田,面积一般都较大。

史前水稻田的特点反映了以灌溉为主要追求的布局理念,水田的构造形式、水坑(井或塘)、水沟或河道与水田组成的体系无不体现出以方便灌溉为取向。

第一,水沟、水井、水坑或水塘与田块一起构成以方便灌溉为主的农田体系,水沟连接水塘或水井,并将一块块水田串联起来,水沟与水田之间有水口相接。

第二,平底浅坑形成四面封闭式的地下田块,这种形式便于滞水,有意做成平底也是出于均匀滞水的考虑。

第三,为实现灌溉之利,田块围绕水沟、河道因地制宜开挖,并不刻意追求田块的规整和田块之间布局上的整齐。

第四,在较小范围内取平田面比取平大面积田块要容易得多,田块以小型为主,反映了早期农田整治技术的落后,稻田耕作不成熟,生产力水平较低。从早期到晚期,由小型向较大型田块的发展也反映了整治技术的进步和生产力的提高。

第五,有的水田开始使用地上田埂,以坑壁滞水和以田埂滞水有着一致的原理和追求,都是从有利于灌溉目的出发的。

第六,澧县城头山遗址和连云港藤花落遗址水田田面上的龟裂纹或冰裂纹透视出新石器时代的水稻种植不单需要灌溉,也可能实行了排水烤田。

水田形式的营造都是围绕着灌溉的需要进行的,这种以灌溉之利为突出特点的稻田规划理念直接促成了畦田的出现。

三、水田整治与最早畦田的发生

方便灌溉是水田的共同要求。在地面以下挖小型浅坑以利滞水,简便易行,所以史前水田多是地下浅坑式的。浅坑田块是封闭式的,像茅山遗址良渚文化晚期以地上田埂界围的封闭式田块,同样也是着眼于灌溉滞水的需要,与浅坑式田块有异曲同工之妙。所不同的是,地下浅坑式田利于灌水但不利排水,而地表上田埂区划的田既方便灌溉也有利于排水,后者比较符合水稻生长过程中既需引水灌溉又要排水烤田的基本要求。

在地下浅坑式田块中,浅坑之间的界隔也起着类似田埂的作用,这些界隔宽窄不一,随坑的位置和形状而弯曲变化。澧县城头山遗址的水田虽然也是挖在地面以下的,但田块紧邻,预留的生土埂虽不甚规整,弯曲且宽窄不一,但呈条状延伸,三条生土埂的方向大致一样,由此分隔出西北—东南走向、宽度4.6~5米和2.5米的二丘田,而且土埂随田面的增高不断堆垒或修正,这就有了人工田埂的意味。余姚田螺山河姆渡文化下层的古水田与聚落内对外通道对应的一段“类似田埂的田间小路”,以及施岙遗址河姆渡文化早期水田“疑似田埂的凸起”尚无法明确是否人工堆筑,但到河姆渡文化晚期的水田中就出现了0.5~1米宽的人工田埂。胶州里岔镇赵家庄龙山文化的水田,翻土为田,在边缘培土为埂,似乎说明最早的人工堆筑的地上田埂就是将挖出的土堆在坑边形成,或者受此启发产生的。

目前所知的明确的最早人工水田田埂是宁波余姚施岙遗址河姆渡文化晚期(距今5700—5300年)的,人工田埂与自然原生土埂共存。该遗址良渚文化时期明确的22条田埂则反映了人们修筑田埂的成熟[20]。由于详细的报告尚未发表,我们无法结合水田的具体形态来考察,只能依据余杭茅山良渚文化的水田来分析。茅山良渚文化中期的稻田是星罗棋布的小田块,田块之间有隆起的生土埂,虽不是人工堆筑,但田埂较窄,稍见平直,有的土埂表面有细砂和附着泥土的碎陶片,可能是为方便行走铺垫的,有了刻意进行规划的迹象[21]。晚期水田南北两端各有一条东西向水渠,是田块的灌溉水源。大致南北向又基本平直的田埂分隔田面。田埂铺垫红烧土块,高出田面0.06~0.12、宽0.6~1米,最长的一条61.5米。最东侧的两条田埂间距31米,其余为17~19米。田埂和水渠将一大片水田分隔成“大致呈南北向长方形或近平行四边形的稻田田块”,每块田的面积约1000平方米左右,最大的近2000平方米(图二)。田内没有发现用田塍再区划的迹象[22]。茅山良渚文化晚期以田埂给大田分畦的稻田,以人工修筑和维护的田埂为标志,成为目前所见最早成熟的农田内部区划例。

人工整修田埂,将一片大田分隔为若干条形田块,田埂界隔的条形田块自成较小的单元,灌溉中利于均匀地集水。大面积不加分隔的田,平整时难以保证四处的水平,灌水后深浅不一,而在小面积田块中则比较容易做到平整,这就是《氾胜之书》所说的“种稻区不欲大,大则水深浅不适”[23],也正是早期水田多小型田的主要原因。随着生产技术的提高和社会发展的需要,若干小块田被规划为连片的更大面积的田。茅山良渚文化晚期的稻田田面较城头山的田面宽,反映了农田整治技术的提高,但是连片布局的田块宽窄不一,又呈现出内部规划的原始性。新石器时代这种以灌溉为首要目的,用田埂将大面积田分为若干有规律连片分布的水田很像历史时期黄河流域流行的畦田,应该就是畦田的早期形式。虽然像新石器时代晚期的茅山水田现象不代表从此水田都实行了以田埂进行田面内部区划的做法,如草鞋山遗址的稻田形态从马家浜文化到东周时期总体上就没有发现大的变化,但毕竟说明,人为的农田内部区划已经明确开始了。

澧县城头山遗址汤家岗文化至大溪文化时期由大致平行走向的三条生土田埂布局的二丘田,虽然面积较大,但仍属地面下水田形式,生土埂虽然相对规则,但其形成原理类似相邻的浅坑平底式水田之间的界隔,尚处于畦田的初始阶段或萌芽时期,年代距今6000年左右。余姚施岙遗址河姆渡文化早期有“疑似田埂的凸起”的水田也处于这一阶段。马家浜遗址探明的晚期大面积(约22亩)分布的古稻田可能也有相应的内部分割。

施岙遗址河姆渡文化晚期的水田使用人工田埂和自然原生土埂。生土埂是下挖田面形成的,而人工土埂是在地面向上堆起的。连片分布而又由田埂统一区划的“井”字形稻田,如果是既有下挖田又有地面田,势必形成田面的高低之分,如没有自然地势的差异,既不合情理也不利于统一灌溉和排水的实施。笔者认为,与“自然原生土埂”共存的所谓“人工田埂”应该是类似城头山遗址的生土埂,在种植过程中,耕作土不断积高,于是在原生土埂上人工加高堆垒成新的田埂。但施岙遗址由田埂区划井然的稻田结构明显比城头山水田先进,处于由地下田面向地表田面过渡的时期,以相对规整的区划为特点,是畦田的形成时期,年代距今5500年左右。

由余杭茅山良渚文化晚期的4个条形田块和余姚施岙良渚文化时期明确的22条田埂及其“稻田结构基本清楚”的信息分析,至良渚文化时期,逐步进入到畦田成熟的时期,年代距今4700年左右。

需要说明的是,畦田的出现和发展自然也有因地制宜、因物制宜的因素,这里大致分出的畦田发展的三个阶段主要是着眼于畦田技术方面的,并不反映畦田的推广和普及情况,仅就当前的农田考古成果,经济意义上的畦田分期条件尚不成熟。

最早的畦田发源于南方水稻田,以方便灌溉为首要目的,它顺应着水稻种植的特点,由地下式逐渐走向地上式。地上田埂将水田围成一个个连片分布的封闭单元,既利于灌溉滞水,又方便排水烤田。人工堆筑田埂是畦田出现的最重要的标志,田埂也是灌溉系统的重要组成部分。

四、一脉相承的水田作畦

人工修筑田埂,以田埂区划成的封闭式田块就是畦田,它不必以长条形为特征。这种水田的内部区划一直是水稻田的主流形式并延用至今。汉代的陶水田模型在四川、重庆、陕西、云南、贵州、湖北、湖南、广东、广西等地东汉墓中多有出土,水田模型多作长方形或近方形的浅盘状,四周有凸起的整齐边界(大田埂),有的在田块一侧附有灌溉用的盘状池塘。这些模型虽是示意性的,但都是以实际水田为蓝本的。

汉代水田模型中都普遍实行了因地制宜的内部区划,大田块内部用细田埂区分为小田块,目的就是便于在小范围内取平田面,改造微环境以利灌概。内部田埂或直或曲,则是根据地形、地势所做的选择。以细田埂围成数个小田块,每个田块就是一块畦田,一块块畦田连片成大面积的农田。

成都曾家包东汉墓东后室画像砖上,左下方有水田,水田外边圆弧,内以直田埂隔为四块,只有中间一块方形,其余三块不规整。水田边有水塘,堤坝将水塘中分为二,坝上开缺口,右侧塘中有船[24]。陕西勉县老道寺东汉中期砖室墓出土的一件红陶水田模型(M1:38),直壁,平底,通长39、宽22厘米,田埂高3.5厘米,中间以一条田埂将田面分为左、右两块,田埂下有直径1厘米的放水孔,田面上刻划大致平行的横线示意成行的水稻植株,并以荷花、荷叶、莲籽、菱角、浮萍,鳖、草鱼、鲫鱼等水生动植物指示田块的水田性质[25]。

陕西汉中东汉早期墓出土的陂池稻田模型长60、宽37厘米,围沿高6.5~10厘米,中间横隔7厘米高的坝,坝两边分别为陂池和水田。坝中部陂池一侧有升降式闸门。池中塑有鱼、鳖、螺、菱角等。水田部分略大,低矮的十字形田埂将水田分为四个正方块,出土时田底可见画有纵横成行的秧苗。升降式闸门可以有效地控制灌溉水量,闸门出水口正对水田的一条田埂,田埂距闸门4厘米处断开,水出闸门后可以分流到两边田块中。围沿由陂池向水田方向逐渐降低,是山谷中筑坝蓄水、坝外平整为水田的形式[26]。

广东番禺[27]、佛山澜石[28]、广西平乐[29]东汉墓出土的水田模型都作长方形,内部以垂直相交的田埂将田面平分为四或六等分,都是规整的水田作畦的真实刻画。

贵州和云南两地还多见圆盘状的水田模型,四川和重庆也有少量发现。水田外形作圆盘状,内部以田埂分为水塘和水田,水田皆以细田埂分隔成数块。贵州兴义汉墓出土的圆盘状水田模型(兴M8︰32),口径44.5、沿高8.4厘米,盘底以田埂分为水塘和水田两部分,水田又以细田埂区划成更小的田块,其中一条田埂直角拐折[30]。

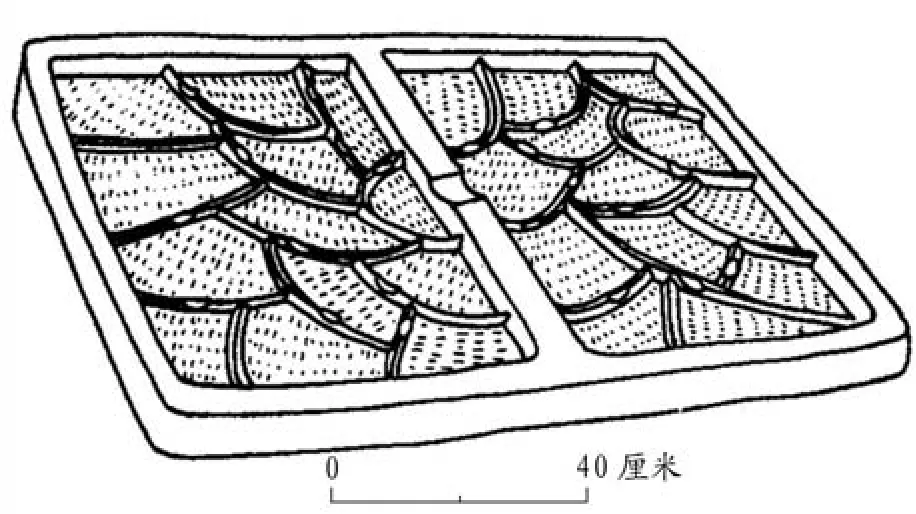

四川乐山市车子乡东汉中晚期崖墓出土的水田模型,长54、宽41厘米,中间有一较宽的田埂将田面中分,两边田面用细而弯曲的田埂分割为鱼鳞状布局的连片小田块,一边13块,一边12块,田面戳印着排列整齐象征秧墩的点窝。大田埂中间和小田块间的细田埂上都有供水流的浅凹口(图三)[31]。这种内部不规则区划的水田反映的是坡度较大的山坡田,但从每小块畦田来看,其田面都是水平的,灌水后滞水均匀,并可由地势较高的田块流向低田块。

图三// 四川乐山出土水田模型

罗二虎认为,西南地区水田模型出土的地方都是从公元前316年秦灭巴蜀之后秦汉历次移民的重点区域,移民带来了中原地区的水利灌溉和精耕细作的农耕技术,这些水田类型“应该就是中原先进的农耕技术与南方传统的稻作栽培方式相结合的产物”[32]。与其说西南地区的水田区划是受到中原农耕术的影响,不如说就是南方稻作区原始发明的继续。

我国畦田形式最早发源于南方史前稻作水田,流行于历史时期北方旱作农区。水稻早在仰韶文化时期就已传播到黄河流域,龙山时代已比较普遍,这种方便灌溉的田地形式必然会随着水稻的传播推广到北方旱作农田中。多数新技术都是从稻作农业生产中开始的。严文明先生总结说:“同旱地农业比较起来,稻作农业需要较高的技术和更加精心的管理,甚至稻谷的加工也比小麦、小米或玉米等困难得多。因此从事稻作农业的人们,易于养成精细和讲究技巧的素质,有利于某些技巧较高的手工业的发展。这或许可以解释为什么良渚文化有那么精致的玉器、漆器和丝绸织物,其工艺水平远远超过同时代的其他文化的产品。”[33]在水田的整治上也反映出稻作民独有的聪明才智。

五、结语

北方旱作农区至迟在商代发明了垄作法[34],最初的垄作是宽垄、宽沟的畎亩形式,它以排除内涝为主要目的,作物种于平整的高垄,积水于沟中,与以滞水为目的筑埂作畦的畦田有着完全不同的目的和形式。在畦田和畎亩两种农田的整治中,一个重在作埂,一个重在开沟,它们也分别始于作埂和开沟,农田中的埂和沟反映了滞和宣两种截然不同的取向,也由此分别成为早期畦田和畎亩的标志。日本发现弥生时代(公元前300年—公元250年)的水田200余处,都是畦田的形式,有考古学者在总结水田考古的经验时,就曾以平面上发现一条以上的田埂为判定水田的条件之一。而日本弥生时代用田埂区划稻作畦田的情况同我国早期的水田区划十分相似[35]。

畦田和畎亩都是我国传统的农田形式,战国时期北方旱作畦田已经比较普遍,为什么在田野考古过程中就没有发现战国以后的以田埂为重要特征的畦田?这很值得我们思考。凸起在地上的田埂应该是比较容易被揭示的遗迹现象,河南内黄三杨庄发现商周时期沟垄相间的畎亩可以给我们有益的启发[36],日本学者以田埂为条件判断水田的做法也值得借鉴。在我国的田野考古实践中,结合古代农田的实际探查不同类型的农田,我们还有很长的路要走。畦田最早在南方水田整治过程中发展出来,除了水田本身一直延续着这种以田埂区划农田的做法,历史时期畦田又成为黄河流域旱作农区主流的农田形式,支撑着灌溉农业的发展,社会发展、环境变迁、种植技术以及南北文化的交流都是畦田北上的大背景。田块由小型化的点状分布到较大面积的连片分布,反映出人口从少到多,从个体劳动到组织协调进行集体劳动的过程,透视出水田开垦和灌溉系统随着社会组织、分工和行政控制力的强化而不断完善。畦田的技术和社会文化属性都应该成为今后研究的课题。畦田是一种先进的农田规划,自新石器时代晚期基本成熟以后一直被不断改良和利用着,这种源远流长的农田形式也是一项重要农业文化遗产,其发展脉络值得认真梳理,以丰富其文化内涵,加深我们对畦田文化遗产价值的认识。