基于人体睡眠热舒适的风扇控制策略研究

2021-11-03张悦喻伟闫可

张悦 喻伟 闫可

重庆大学土木工程学院

人的一生中,睡眠占据了大约三分之一的时间,睡眠质量的好坏与人体的生理及心理健康都息息相关[1]。在昼夜节律作用下,睡眠本身的热生理参数,包括皮肤温度 SKT(Skin Temperature),人体核心温度CBT(Core Body Temperature)和代谢率 M(Metabolic rate),都遵循着先升高、后降低、再回升的大致规律[2-7]。在偏热环境下,人体核心温度CBT 维持在比中性状态下更高的水平 [8-10],会对第二天的精力造成不可挽回的损失,而吹风可以显著改善人体的睡眠热舒适。本文就如何提升风扇在睡眠吹风过程中的舒适性从优化风扇的控制策略方面进行了舒适风速区间和动态吹风策略的研究与探讨。

1 研究方法

1.1 实验平台及仪器

实验在重庆大学人工气候室开展[11],本研究主要考虑落地扇气流对人体舒适影响,所以背景环境采用顶部孔板送风,控制气流速度小于 0.1 m/s,整个环境无明显气流流动。

实验用到的测试仪器主要包括测试风扇流场风速和人体生理参数等的仪器。风扇的风速采集使用万向微风速监测系统,采集频率2Hz。受试者整晚睡眠过程中局部皮肤温度使用MP150 主机、皮肤温度信号放大模块及配套的温度探头进行采集。受试者整晚睡眠过程的睡眠质量采用睡眠手环进行监测。与评判睡眠质量的金标准PSG 相比,手环通过监测受试者夜晚的脉搏与体动数据来判断受试者的睡眠进程,具有更加轻便、不干扰受试者睡眠等优点,并且数据与 PSG 的吻合度可达 0.69[12],可以为实验结果的判定提供有效的支撑。

测试中所用风扇为某正规高销量品牌下的 9b 家用落地扇产品,风扇共 26 档位,实验对涉及的档位风速都进行了风速测量。

1.2 实验方案

本研究主体分为两个部分,前期进行人体临睡状态下(即躺休状态)的吹风热舒适实验,躺休状态(0.8met)与睡眠状态(0.7met)下的人体代谢率等生理参数最为接近 [13]且受试者仍能清晰地反映吹风过程中的各项主观热舒适指标。后期进行整晚睡眠状态下的吹风实验收集受试者的整晚皮温变化规律再结合前期的热舒适实验结果设计出优化吹风策略并进行优化效果验证。

1.2.1 临睡状态热舒适实验方法

本实验受试者均为在校大学生,男生 6 名,女生6名,均为自愿参与实验。招募前先口头问询受试者是否身体健康,有无睡眠障碍或影响睡眠的疾病,以及有无抽烟、酗酒等不良习惯。对符合前述要求的志愿者再采用匹兹堡睡眠指数量表(PSQI)[14]考察其近一个月的睡眠质量,累计得分越高表示睡眠质量越差,剔除总分高于8 分的志愿者。

表1 临睡与睡眠状态下受试者基本信息

实验时受试者身穿统一购买的短袖和短裤睡衣,席子为藤席,被子为夏凉被,根据文献可估算此床褥系统的热阻为1.64clo 左右[15]。

临睡状态下的吹风实验选取了 28 ℃、30 ℃、32 ℃三个温度水平和 50%、80%两个湿度水平,共组合为 6种工况,涵盖了中性到热的较大范围。每种工况对应四个不同的吹风档位,分别为受试者在预实验中主观选择的由最低可忍受和最高可忍受吹风感强度的四档风速,具体工况和风速值如表2 所示,所有风速值测点均为床中轴线上距离床尾0.2 m 处,大致为受试者平躺在床上时脚部的位置,距离风扇轴心水平距离为1.2 m。

表2 临睡状态实验工况

临睡状态下的吹风热舒适实验要求受试者在实验前24 h 内不能进行剧烈运动,实验当天受试者需提前 30 min 到达实验室,更换统一着装、配合测试人员在局部粘贴皮温探头、佩戴好手环,之后保持静坐,尽可能减少试验前阶段外环境对正式实验的影响。随后受试者进入气候室平躺在床上开始正式实验,受试者首先需要在无风状态下平躺稳定 20 min,然后立即填写主观问卷。填写完成后开启风扇,并要求受试者立即填写吹风后的问卷,在完成第一种风速吹风20 min后,受试者开始第二次问卷填写,随后关闭风扇。受试者继续平躺恢复20 min 左右,之后进入下一档风速的实验。风扇布置在距离床尾1 m 处,吹风方向为由脚到头吹。

1.2.2 不同吹风条件下的整晚睡眠实验

整晚睡眠实验主要分为两个部分,前期所有受试者需进行一组自然无风工况下的整晚睡眠实验用以收集皮肤温度在昼夜节律下的变化规律,每位受试者分别进行适应工况和自然工况两晚实验。后期结合皮温规律以及临睡实验的结果设计一组优化吹风策略,并以稳态吹风为对照进行整晚睡眠状态下的吹风优化效果验证实验,每位受试者分别进行适应工况、稳态吹风工况、优化策略吹风工况三晚睡眠。由于实验室环境与受试者平时的睡眠环境不同,适应工况的设计是为了防止由于受试者对陌生环境的不适应对实验结果造成干扰,且适应工况所得数据不纳入分析,具体工况见表3。

表3 优化验证实验工况表

实验的 12 名受试者与临睡状态下的实验受试者保持一致,以减小受试者差异对实验造成的影响。实验时受试者着装与床褥等均与临睡状态下的吹风实验保持一致。

根据前期对受试者的睡眠习惯调查,实验设定晚00:00 到早08:00 为睡眠时间。实验要求受试者在实验前24 h 内不能进行剧烈运动,实验当天受试者需提前30 min 于当晚 23:10 到达实验室,更换统一着装、配合测试人员在局部粘贴皮温探头、佩戴好手环,之后保持静坐,尽可能减少试验前阶段外环境对正式实验的影响。随后受试者于23:40 进入气候室平躺在床上开始正式实验,受试者首先需要在无风状态下平躺稳定20 min,然后于 23:55 进行 5 分钟的睡前主观问卷填写。填写完成后测试人员打开风扇调到对应的吹风模式后关灯,受试者进入睡眠实验。早上08:00 时测试人员开灯唤醒受试者,5 分钟后受试者根据睡眠过程中的感受和回忆填写睡醒后的主观问卷。填写完成后,受试者拆卸仪器并更换服装离开。

1.3 数据分析方法

本研究中数据分析主要用到了回归分析法和单因素方差分析法,其中回归分析主要用于风速与热感觉的关系拟合中,以求出对应工况下满足人体热舒适的风速大小。方差分析主要用于检验优化验证实验所得数据的差异性是否显著有意义,能否代表工况不同工况对于受试者睡眠质量的影响。本研究中所有的分析计算均利用IBM SPSS Statistics 21 统计分析的软件完成。

2 临睡状态热舒适实验结果及分析

根据 12 名受试者在临睡状态的不同工况下吹风后填写的主观问卷结果显示,1 00%的受试者认为在30 ℃/50%环境工况下吹风可以满足整晚睡眠时能够入睡的热舒适性要求,为了保证后续整晚睡眠实验的顺利进行,笔者选取了 30 ℃/50%作为后续整晚睡眠实验的背景工况,此处只给出30 ℃/50%工况下的热舒适实验结果分析。实验室的温度控制精度±0 .3 ℃,湿度的控制精度±5 %[11]。

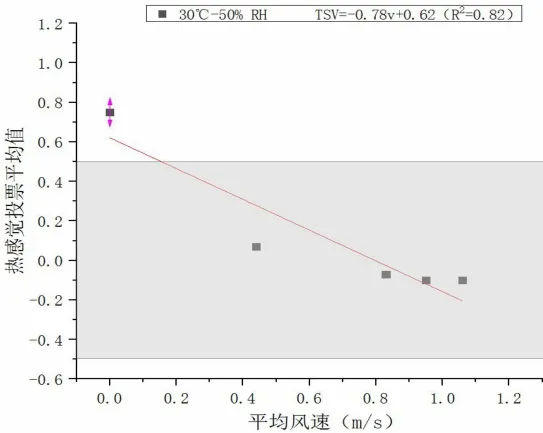

热感觉是人体对周围环境是“ 冷”还是“ 热”的主观描述。图1 给出了 30 ℃/50%工况下临睡状态吹风实验中受试者的热感觉投票均值。从图中可以看出,在同一背景工况下随着风速的增加受试者的热感觉投票明显减小,表明风速的增大可以有效改善受试者在偏热环境下的热舒适感觉。

图1 30 ℃/50%工况下受试者临睡实验热感觉投票变化

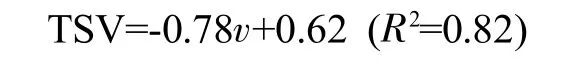

笔者进一步将受试者的热感觉与对应的吹风进行回归分析,如图 2 所示,图中阴影部分表示ASHARE 和GB/T 50785-2012 推荐的人员可接受的舒适区间TSV 属于(-0.5,0.5)[16]。

图2 30 ℃/50%工况下热感觉与风速的拟合结果

由图 2 可见,当环境温度为 30 ℃、相对湿度RH=50%时:

从拟合的结果来看,在 30 ℃/50%工况下,通过改变吹风风速可以有效地使受试者的热舒适感达到可接受的舒适区间。根据拟合公式计算可得,在 30 ℃/50%工况下受试者达到热舒适区间所需的风速范围为[0.15,1.97]m/s,T SV=0 时所需的风速为v=0.8 m/s。

考虑到临睡工况下的实验皆为短时吹风,相较于长时吹风来说所能接受的风速上限高,所以选择临睡状态下的中性风速v=0.8 m/s作为后续整晚睡眠实验时的最高风速值。

3 整晚睡眠吹风实验的结果及分析

3.1 自然工况下的整晚睡眠实验

这一阶段实验的目的主要为监测受试者在昼夜节律作用下皮肤温度的整晚变化规律,由于夜间受试者的翻身等动作可能导致部分探头的脱落,脱落探头所得数据明显异于正常皮肤温度,剔除这部分数据后将所有受试者的有效皮肤温度数据取均值处理,并作出皮温在整晚睡眠过程中的变化曲线图,如图3 所示。

图3 自然工况下整晚睡眠皮温变化曲线

由图 3 可以看出,皮肤温度在夜间大致经历了先升高后降低再回升的变化过程,与文献中所述的昼夜节律相吻合。根据皮肤温度在整晚变化的大致走势,笔者将其划分为五个阶段,如图 4 所示。00:00~01:00阶段内,皮温主要呈上升趋势,在 01:00 时到达峰值。01:00~03:0 阶段内,皮温主要呈下降趋势,在三点出现一个下降阶段的最小值。03:00~05:30 阶段内,皮温处于相对稳定阶段,浮动不大。05:30~07:00 阶段内,皮温又出现小幅度上升,在 07:00 时达到回升的峰值。07:00~08:00 阶段内,皮温相对稳定。

图4 自然工况下整晚睡眠皮温阶段划分

3.2 优化吹风策略设计结果

基于上述皮温的整晚变化规律以及临睡状态热舒适实验的结果,笔者设计了整晚仿睡眠节律变化的变风速吹风策略,划分为高、中、低三段式吹风。根据前述 TSV 与风速的拟合结果,在 30 ℃/50%工况下,最高风速应为 TSV=0 时所需风速v=0.8 m/s。最小风速本应为TSV=0.5 时所需风速v=1.5 m/s,但根据风速测定,在本实验条件下该风扇到达人体的最小风速只能达到0.3 m/s左右,故选择v=0.3 m/s作为睡眠阶段的最小风速,并选取最大最小风速的中值v=0.55 m/s作为中档风速。故仿睡眠节律变化的优化吹风策略的各阶段风速变化曲线如图5 所示。

图5 优化策略风速变化图

3.3 优化效果验证整晚睡眠吹风实验结果及分析

3.3.1 主观问卷分析

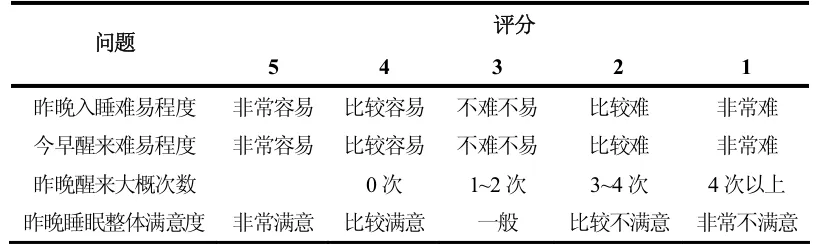

在整晚睡眠结束后,要求受试者在起床5 分钟内根据前一晚的睡眠感受或者回忆来填写睡眠质量的主观问卷调查表,根据 Iole Zilli[17]的研究将睡眠质量调查问卷进行部分改动后如表4 所示,调查共4 个问题,共有5 个水平,水平越高代表睡眠质量越好。

表4 睡眠质量问卷调查表

如图6 所示,给出了上述主观问卷的分析结果,由图可看出入睡难易程度、醒来难易程度、醒来频率、睡眠满意度四个指标均显示在 30 ℃/50%背景工况下使用优化策略吹风的主观评价要优于稳态吹风工况,其中入睡难易程度、醒来频率、睡眠满意度三个指标的变化较为显著。这表明,从受试者的主观感受上已经验证了优化策略的有效性,优化吹风策略显著提升了受试者的睡眠质量。

图6 睡眠质量主观问卷结果

3.3.2 受试者的手环数据分析

在整晚睡眠实验中,Fitbit 手环所输出的数据包含受试者睡眠过程中的清醒期(WASO)、快速眼动期(REM 期)、浅睡眠(N1 期 +N2 期)、深睡眠(N3 期)的具体时长。根据这些基础数据,可以计算得到受试者的卧床时长(TST),睡眠效率(SE)、入睡潜时(SOL)、REM 期占比、N3 期占比。计算公式如下所示:

上述指标中,S E 越高、R EM 期占比越高、N 3 期占比越高、S OL 越低则代表睡眠质量越好,反之睡眠质量越差[18]。表 5 和6 中分别给出了所有受试者在稳态吹风工况下和优化策略吹风工况下整晚睡眠的各项数据。

表5 手环原始数据统计表

表6 睡眠质量评判指标均值计算表

从上述结果可看出,各项评判指标均显示在 30 ℃/50%背景工况下使用优化策略吹风能够显著提升受试者的睡眠质量,这与受试者的主观问卷分析结果相吻合。其中受试者的睡眠效率指标提升3.24%、深睡期占比提升 3.59%。这一结果表明此优化吹风策略达到了设计的预期效果,也一定程度上验证了夜晚仿睡眠节律变化的变风速吹风这一优化思路的正确性。

4 结论

本项目挑选了在校大学生作为受试者先后进行了临睡状态下的睡眠吹风实验与整晚睡眠吹风实验,通过监测受试者的皮温,手环等数据以及受试者的主观热舒适感觉,对传统的风扇吹风模式进行了策略优化和效果验证,分析与讨论后得出了以下结论:

1)通过受试者在临睡状态各工况下吹风后的主观反馈,笔者统计得出了 30 ℃/50%工况下最易入睡的结果,并将此工况作为整晚睡眠实验的典型工况。

2)通过探究受试者在临睡状态下的热感觉与吹风风速的关系,得出了30 ℃/50%工况下风速与热感觉的拟合关系,拟合式为。

3)基于人体夜间睡眠的生理节律和热感觉与风速的对应关系笔者设计了一组优化吹风策略,并通过与稳态吹风的整晚睡眠对比实验验证了其有效性——即此优化吹风策略可显著提升受试者的夜间睡眠效率和深睡期占比等指标,提升率分别达到 3.24%和3.59%。

在本项目中,笔者通过上述研究所提供的优化策略对于提升风扇的利用率和风扇的吹风舒适度都有积极作用,但本项目只进行了一种优化策略的探究,结论较为局限。根据研究结果来看,风扇在特定的温湿度工况范围内确有较大的利用潜力,其利用空间仍有待开发。