胆囊腺肌增生症的影像学特征及诊断

2021-11-03潘永军刘铁军颜俏燕韩秋丽刘有利

潘永军,刘铁军,颜俏燕,韩秋丽△,刘有利

(广西壮族自治区柳州市人民医院:1.放射科;2.病理科 545006)

胆囊腺肌增生症(gallbladder adenomyosis,GBA)又称胆囊腺肌瘤病,其特征是胆囊黏膜上皮肥大,黏膜内陷到增厚的肌层,引起罗-阿氏窦(rokitansky-aschoff sinus,RAS)的形成[1]。此病占胆囊疾病的2.8%~5.0%,男女比例为1∶3,多见于30~60岁成年人,偶见于儿童。60%~80%的GBA伴有慢性胆囊炎改变。本研究通过回顾性分析本院收治的34例经病理证实的GBA患者的影像资料,探讨其CT与MRI特征及诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集本院2014年12月至2019年5月间经过手术与病理证实的GBA患者34例,其中男18例,女16例,年龄24~84岁,平均57岁,50岁以上患者占76%。20例患者做了CT检查,14例患者做了MRI检查。大多数患者与胆囊结石、胆囊炎临床症状及体征相似,28例患者有临床症状及体征,主要表现为右上腹隐痛、胀痛、恶心、呕吐、食欲减退及右上腹压痛等,另外6例患者为无意中或者体检时发现,未见明显的临床症状及体征。

1.2 检查方法

采用Philips 64排螺旋CT,范围从右膈顶扫描至肝脏右下缘,管电压120 kV,管电流120 mA,检查时间4.1 s,矩阵512×512,FOV 350 cm,层厚5 mm,层距5 mm,螺距1.2 mm。平扫和三期增强扫描,增强扫描使用非离子型碘海醇对比剂,注射流率3.0 mL/s,总量80 mL,动脉期注射对比剂30 s,门脉期60 s及延迟期110 s。MRI扫描采用Philips 3.0T TX多源磁共振。患者取仰卧位,用腹部线圈,范围从右膈顶扫描至肝脏右下缘。采用横断位3DMdixionT1WI、T2WISPAIR,弥散DWI,冠状位TSET2WI;增强:3DMdixionT1横断位动态增强,延时3DMdixonT1冠状位及横断位扫描。扫描参数如下:3DMdixion序列 TR 3.6 ms,TE 选最短,层厚为1.5~2.0 mm;T2WI SPAIR TR 1 000 ms,TE 70 ms,层厚为7~10 mm,层间距1~2 mm。横断位DWI层厚同T2SPAIR,B值800。

1.3 影像资料分析

由2名副主任医师采用双盲法对CT及MRI图像进行分析,观察指标包括病灶一般特征(数目、形态、位置、边缘)、影像特征(密度/信号、RAS、强化方式)。

1.4 统计学处理

采用SPSS19.0软件进行统计分析,计数资料以例数或百分比表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 GBA的一般特征

34例患者中,1例为2处病灶,共35个病灶;病灶位于胆囊底部23个,体部4个,体底部3个,颈体底部5个;乳头状局限性增厚23个,体部和体底部节段性增厚7列,弥漫性增厚5个;边缘清晰17个,边缘模糊18个。病理提示25例伴有慢性胆囊炎。

2.2 GBA的CT特征

20例GBA的CT检查中,胆囊壁增厚局限型11例,节段型5例,弥漫型4例,CT平扫表现为胆囊壁呈局限性、节段性及弥漫性增厚,增强扫描动脉期病变黏膜及部分黏膜下组织强化12例,病灶整体均匀强化8例;门静脉期及延迟期病灶强化逐渐向肌层及浆膜层延展20例,均匀强化8例、不均匀强化12例,不均匀强化者可见多发点状、小囊状低密度无强化的RAS;其中局限性乳头状不均匀强化3例(典型病例如图1),节段性不均匀强化5例,部分呈“束腰征”改变,弥漫性不均匀强化4例(典型病例如图2),呈“珍珠项链征”或“花环征”改变。

A:CT平扫显示胆囊壁呈局限性增厚,呈乳头状,密度稍欠均匀,边缘略毛糙;B:增强扫描动脉期病变区呈轻度不均匀强化;C、D:门静脉期及延迟期呈渐进性不均匀强化,其内小点状低密度RAS未见强化。

A:CT平扫显示胆囊壁呈弥漫性不均匀增厚,壁内见多发小囊状低密度灶(RAS);B:增强扫描动脉期病变区黏膜及黏膜下组织明显强化,C、D:门脉期及延迟期强化范围逐渐向肌层及浆膜延伸,强化欠均匀,壁内RAS未见强化,邻近肝组织见片状异常灌注区。

2.3 GBA的MRI特征

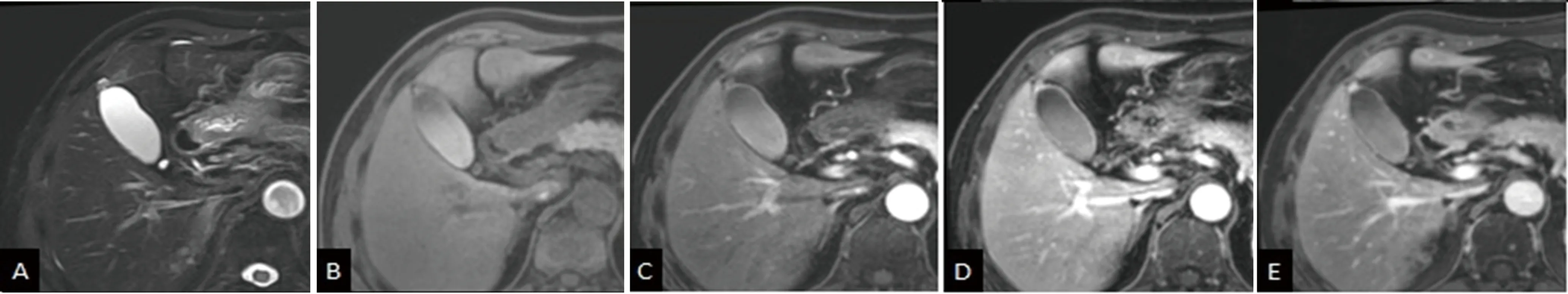

15例GBA的MRI检查中,胆囊壁增厚局限型12例,节段型2例,弥漫型1例,MRI表现为病灶呈T1WI等信号、T2WI等高混杂信号,其内均可见多发小点状、小囊状T2WI高信号(代表RAS),增强扫描动脉期病变黏膜及部分黏膜下组织强化6例,病灶整体强化9例(典型病例如图3、4);门静脉期及延迟期病变强化逐渐向肌层及浆膜层延展15例,均匀强化9例、不均匀强化6例(典型病例如图3、4);其中局限性乳头状不均匀强化4例,节段性不均匀强化1例,呈“束腰征”改变,弥漫性不均匀强化1例,呈“珍珠项链征”或“花环征”改变。

A:轴位T2WI,显示胆囊底部呈局限性增厚,呈乳头状,增厚壁内见多发小囊状T2WI高信号(RAS);B:轴位T1WI,显示增厚胆囊壁呈等信号;C~E:轴位T1WI增强,显示动脉期增厚胆囊壁呈均匀强化,门静脉期及延迟期呈渐进性持续均匀强化。

2.4 术前对GBA的影像学诊断与术后病理结果对照

CT检查的20例病例中,5例误诊为胆囊癌,4例误诊为腺瘤,3例为漏诊病例,8例诊断正确;MRI检查的15例病例中,1例误诊为胆囊腺瘤,1例为漏诊病例,13例诊断正确,两者诊断准确率差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

A:轴位T2WI,显示胆囊体底部呈节段性增厚,增厚壁内见多发小囊状T2WI高信号(RAS),呈花环样;B:轴位T1WI,示增厚胆囊壁呈等信号;C~E:轴位T1WI增强 ,显示动脉期增厚胆囊壁呈均匀强化,门静脉期及延迟期呈持续均匀强化。

表1 CT与MRI对GBA术前诊断准确率的比较

3 讨 论

3.1 发病机制与临床表现

GBA的确切发病机制尚不清楚,对其诊断和治疗存在一定的争议。外国学者JUTRAS等[2]认为GBA是胆囊壁上的一种组织成分发生过度增生的结果,它既不同于因炎症引起的疤痕组织增生,也不像肿瘤具有破坏性趋势。而多数学者认为GBA是由于胆囊黏膜增生、平滑肌增生、神经纤维异常增生导致胆囊壁肥厚,同时增生黏膜上皮陷入肌层从而形成RAS[3-4]。随着对GBA的进一步研究,有些学者提出了新的观点,当胆囊动力异常,使胆汁流出受阻,囊内压力增高,使黏膜陷入肌层而形成RAS[5]。研究表明GBA是胆囊的一种良性改变,常与胆囊炎和胆囊结石的长期刺激有关[6]。临床表现:本病部分患者无临床症状及体征,多数患者表现为右上腹隐痛、胀痛、恶心、呕吐、食欲减退及右上腹压痛等,以进食油腻食物为其发作的诱因,类似于胆囊结石或胆囊炎的临床症状。

3.2 病理组织学特点

由于胆囊黏膜上皮和肌层不同程度的增生,使胆囊壁增厚,而增生的黏膜上皮陷入肌层或接近浆膜层,形成胆囊壁内小囊状结构(即RAS),窦内可伴有胆汁淤积、胆固醇结晶或者小结石,从而继发胆囊慢性炎症[7]。

3.3 GBA的分型

结合本组34例病例并借鉴顾清华[5]的分型方法,将GBA分为弥漫型、节段型及局限型3型。(1)弥漫型:病变累及大部分或者整个胆囊壁,呈弥漫性增厚,内壁欠光滑,壁内可见RAS。(2)节段型:主要发生于胆囊体部、体颈部及体底部的节段性囊壁增厚。(3)局限型:最常见,病变主要局限于胆囊底部,向腔内或腔外隆起,呈乳头状、帽状及结节状改变。

3.4 GBA的影像学表现

根据GBA分型不同,结合本组病例CT、MRI影像特点及既往文献[5,8-9]报道,归纳如下:(1)弥漫型,胆囊壁呈弥漫性广泛增厚,增厚胆囊壁不均匀,胆囊腔内缘欠光整,浆膜面境界欠清,增厚胆囊壁内可见多发小囊状低密度灶或T2WI高信号灶(RAS),增强扫描动脉期病灶黏膜层和黏膜下层组织强化,门静脉期及延迟期病灶强化逐渐向肌层及浆膜层延展。黏膜层或黏膜下的肌层呈不均匀显著强化或较均匀强化,不均匀强化者可见点状、小囊状及弯线样低密度灶或T2WI高信号灶(代表RAS)与胆囊腔相通。弥漫性增厚者常因病变较严重可显示更多、更大、更明显的RAS,表现为特征性的“珍珠项链征”或“花环征”。(2)节段型,胆囊壁呈节段性增厚,胆囊缩窄变形呈葫芦状或切迹样改变,增厚胆囊壁内可见多发小囊状低密度灶或T2WI高信号灶(RAS),与或不与胆囊腔相通,部分RAS内可见小结石,增强扫描强化方式与弥漫型类似。节段型GBA还有特征性的“分界强化征”,表现为增厚的胆囊壁呈节段性强化而近段胆囊壁正常。(3)局限型,病变多局限在胆囊底部,呈小帽状、结节状或乳头状增厚,多向胆囊外突起,部分向胆囊内隆起,多数病变内、外缘光整,少数病变内缘欠光整,并可见小囊状低密度灶或T2WI高信号灶(RAS),与或不与胆囊腔相通,增强扫描动脉期病灶呈轻至中度均匀强化,门静脉期及延迟期病灶呈渐进性均匀强化。局限型GBA还有特征性的“凹脐征”,表现为增生的胆囊黏膜上皮陷入胆囊壁层,开口较宽,而深度较浅。

3.5 影响RAS显示的因素

RAS的显示是影像诊断GBA的一个关键点,但是部分病例在CT上不能显示RAS,可能为腔隙较小或病变较轻,采取三期增强扫描+薄层重建结合重组MPR图像可提高RAS的显示率,另外胆囊充盈不良、胃肠道内气体伪影的干扰及患者的呼吸移动也是影响RAS显示的因素。MRI较CT具有更高的组织分辨率、多参数、多方位等优势,MRI对于RAS的显示率明显高于CT,薄层T2WI可以较好地显示RAS,但MRI对于RAS的显示也取决于窦腔内自由水含量的高低。

3.6 GBA和慢性胆囊炎的关系

GBA在病理上是由于RAS的形成,窦腔与胆囊腔相连,胆汁进入RAS或RAS内的部分胆汁无法分泌排出,胆汁刺激RAS引起胆囊炎症反复发生从而伴有慢性胆囊炎[10]。本组35例行CT或MRI的患者中,虽然部分病例影像未诊断出伴发有慢性胆囊炎,但病理提示这35例GBA中有25例伴有慢性胆囊炎,这与文献报道60%~80%的GBA可伴有慢性炎症[11]基本相符,故笔者也认同该病是引起慢性胆囊炎的原因之一。

3.7 GBA的鉴别诊断

GBA在影像上应与胆囊癌、黄色肉芽肿性胆囊炎、急性胆囊炎及胆囊息肉鉴别。(1)胆囊癌可分为胆囊壁增厚型、腔内型及肿块型[12],而GBA需与增厚型胆囊癌鉴别。增厚型胆囊癌表现为胆囊壁不均匀增厚,局部形成肿块向腔内或腔外突出,边缘轮廓常显示不清,增强扫描呈明显不均匀强化,常侵犯邻近肝脏组织,而GBA胆囊壁增厚相对均匀,常可见小囊状RAS与胆囊腔相通,增强扫描具有渐进性向肌层及浆膜面扩展的强化特点,易与其鉴别。(2)黄色肉芽肿性胆囊炎表现为对称性增厚的胆囊壁内可见小片状低密度/T2WI高信号灶(代表黄色肉芽肿、脓肿、坏死),不与胆囊腔相通,黏膜线一般较完整,增强扫描表现为“夹心饼干征”,有时邻近肝实质可出现动脉期一过性强化,而GBA多数可见小囊状低密度/T2WI高信号灶与胆囊腔相通,增强扫描具有渐进性向肌层及浆膜面扩展的强化特点,易与其鉴别。(3)急性胆囊炎表现为胆囊增大,胆囊壁弥漫性水肿、增厚,胆囊腔内缘连续,外缘毛糙,周围脂肪间隙模糊,增强扫描增厚胆囊壁呈中度分层样强化,与GBA较易鉴别。(4)胆囊息肉表现为胆囊腔内结节状软组织影,多发生于胆囊体部,密度/信号均匀,边界清晰,增强扫描可呈轻度或明显强化,而GBA局限型多发生于胆囊底部,呈帽状、结节状或乳头状增厚,凸向腔内或腔外,边缘光滑。

本研究仍有不足之处:(1)本研究为回顾性研究;(2)样本量小;(3)CT检查的病例中不重视使用MPR图像对RAS的观察。

综上所述,GBA具有特征性的影像学表现,增强扫描是CT、MRI诊断和鉴别诊断该病变的重要环节,而RAS的显示是影像学诊断关键[13],并结合其分型及典型征象(乳头征、束腰征、花环征)可提高CT、MRI对GBA的诊断准确率,为临床治疗方案提供更有价值的信息。