裂陷盆地断层圈闭含油气有效性综合评价——以渤海湾盆地歧口凹陷为例

2021-11-03付晓飞宋宪强王海学刘海涛汪顺宇孟令东

付晓飞,宋宪强,王海学,刘海涛,汪顺宇,孟令东

(1.东北石油大学CNPC断裂控藏研究室,黑龙江大庆 163318;2.东北石油大学“陆相页岩油气成藏及高效开发”教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318;3.“油气藏及地下储库完整性评价”黑龙江省重点实验室,黑龙江大庆 163318;4.黑龙江工程学院,哈尔滨 150050;5.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引言

中国裂陷盆地构造运动频繁,呈现多期叠加的特点,导致断裂多方位且多期叠加变形[1],从而形成较为复杂的断裂构造带。油气勘探实践表明,断层油气藏是裂陷盆地的主要油气藏类型,储量与产量占比高[2-4]。目前断裂构造带控制的剩余资源在成熟探区储量增长与资源战略中仍占有重要地位,断层油气藏仍是今后深化勘探的重要方向[4-5]。断裂是贯穿于含油气盆地中油气生成、运移、聚集和保存整个过程的关键纽带,一直以来备受油气勘探地质学家们的重视,研究力度和深度不断加大。近年来,随着油气勘探的不断深入,断裂系统与油气成藏[6-7]、断裂封闭性与流体运聚[8-15]、断层活动性与油气保存[16-18]等方面的研究均取得进展。然而,复杂断裂带油气勘探仍然存在较大风险性,油气差异成藏现象明显[19],实际油气勘探过程中,断层活动历史、断层侧向和垂向封闭性仍是导致断层圈闭钻探失利的主要因素[20]。断层圈闭形成机制主要有2种:①多期-多方位应力场作用叠加变形形成的交叉断层圈闭,多期异向伸展叠加变形[21]是主要成因,早期断层复活与新生断层两期变形叠加形成交叉型断层圈闭,或同期多方位断层作用形成交叉型断层圈闭;②单条断层分段生长控制的断层圈闭,根据断层和地层产状关系定义与地层倾向相同的为同向断层,与地层倾向相反的为反向断层。对于反向断层而言,在断层掀斜作用下,孤立断层下盘相对抬升,在断距大的位置形成断层圈闭,伴随着断层持续活动,孤立断层开始分段生长连接,多个孤立断层圈闭逐渐连接形成复合断层圈闭。对于同向断层而言,孤立生长阶段,由于断层差异活动导致同向断层上盘和下盘无法形成断层圈闭,伴随孤立断层分段生长连接,普遍在上盘分段生长点位置发育横向背斜而形成断层圈闭。断层分段生长经历孤立成核、软连接、硬连接等3个阶段[22-27],断层差异活动导致不同类型断层圈闭形成机制存在差异,进而导致油气富集规律存在差异。本文在裂陷盆地攻关研究成果的基础上,从断层生长演化规律出发,综合考虑断层解释可靠性、断层圈闭形成时间有效性、断层侧向和垂向封闭性,构建一套适用于裂陷盆地的断层圈闭含油气有效性综合评价体系。

1 断层分段生长过程定量表征

1.1 断层分段性定量识别

孤立断层面断距等值线图整体呈椭圆形,中心断距最大,向四周断距逐渐减小,至端点处断距变为0[28],断距-距离曲线呈半椭圆形。两条孤立断裂叠覆形成转换斜坡,由于能量消耗在转换斜坡上,断距增长相对缓慢,转换斜坡范围断层总断距相对较小,断距-距离曲线表现为“两高一低”的形态,因此,断距-距离曲线是确定断层类型的重要手段之一,低值区为断层分段生长连接点,反之则为孤立断层[26-27]。在断裂上盘连接位置断距量小,形成背斜构造,称为横向背斜[29],在平行断裂走向的地震剖面上表现明显。因此,利用断距-距离曲线和平行于断裂走向的地震剖面可以有效表征断裂的分段性。

歧口凹陷南部地区南大港同向断层和扣村反向断层断距-距离曲线和沿走向地震剖面显示,同向断层分段生长点的位置指示圈闭的发育位置(见图 1a、图1b),且沿断层走向上盘地震剖面上在分段生长点部位发育4个横向背斜(见图2a);而反向断层圈闭明显形成于断层下盘分段生长点之间(见图 1c、图 1d),且沿断层走向下盘地震剖面显示分段生长点之间发育 2个背斜带,指示着断层圈闭的位置(见图2b)。

图2 歧口凹陷沿同向(a)和反向(b)断层走向地震剖面特征(剖面位置见图1)

1.2 断层分段生长过程定量表征方法

断层生长是一个动态的过程,源于裂缝的递进变形[30],断层演化表现为多次滑动事件的累积[31];因此,需要恢复不同地质历史时期断层的分布规律。目前恢复断层形成演化历史的方法主要有垂直断距相减法[32-33]和最大断距相减法[34]。国内外断层数据统计结果显示,断层分段生长过程中,最大位移与延伸长度呈幂指数关系[35-36]。断层分段生长过程中最大位移与延伸长度呈线性递增,即断层位移累积过程中,断层延伸长度也相应增长。因此,最大断距相减法更能真实反映断层生长演化历史[26-27,32]。

2 断层圈闭时-空有效性评价

2.1 断层圈闭空间有效性评价

断层解释的可靠性(空间有效性)直接影响圈闭落实,主要表现在两个方面:①多条分段断层被解释为一条大断层,扩大了圈闭面积,导致在无圈闭的位置钻探失利[25];②低于地震分辨率难以识别的断层,称之为亚地震断层(包括地震断层末端和低级序断层),低级序断层往往与规模较大的断层联合构成断层圈闭,地震断层末端精确解释直接影响交叉断层是否发生连接的判断,进而影响有效断层圈闭的判断。

2.1.1 转换位移/离距法增强断层组合解释可靠性

结合国内外已发表相关资料[37-38],以渤海湾盆地和松辽盆地三维地震数据为基础,提出应用转换位移/离距法来增强断层组合解释的可靠性。断层转换位移(D)是指叠覆断层段中心处两条断层位移之和,离距(S)是指叠覆断层段中心处两断层间的垂直距离,当D与S比值小于0.27时,断层段处于侧列叠覆阶段即“软连接”阶段;当D与S比值为0.27~1.00时,处于开始破裂阶段即“过渡连接”阶段;当D与S比值大于1.00时,断裂处于完全破裂阶段即“硬连接”阶段。

歧口凹陷南大港断层 f1段发育 4个分段生长点(见图1a、图3),控制着4个断层圈闭的形成(见图1a),f2段连接到 f1段在馆陶组形成了交叉型断层圈闭(见图3)。断层分段生长点和f1段与f2段叠覆段的D与S比值统计发现(见表1):①断层f1段分段生长点的D与S比值均大于1,处于硬连接阶段,断层组合解释较落实;②f1段与f2段叠覆段的D与S比值为 0.4,处于过渡阶段,因此,f2段是否连接到 f1段存在不确定性。

图3 歧口凹陷馆陶组南大港断层圈闭平面分布图

表1 歧口凹陷馆陶组南大港断层解释质量校正统计数据表

2.1.2 位移梯度比法预测断层末端延伸长度

地震断层末端是指地震上可识别的断层末端与实际断层末端之间的断层部分,可以应用地震分辨率/断层末端位移梯度即位移梯度比(R/G)法预测其延伸长度[25,39]。断距-距离曲线显示f2段趋向于f1段传播(见图4),由于f2段和f1段是否交切存在不确定性,因此,需要应用R/G法预测断层f2段末端的延伸长度,判别f2段是否与f1段相交。频谱分析得到馆陶组主频为30 Hz,波速为2 400 m/s,垂向分辨率约为20 m。通过断距-距离曲线可以得出断层末端位移梯度为0.089,应用 R/G法预测 f2段末端延伸长度约 223 m(见图3),因此 f2段与f1段并未相交形成交叉断层圈闭(见图5),不能组成有效的封闭边界。过叠覆段地震剖面也证实南大港断层f2段明显断穿了沙一段,并没有断穿馆陶组底(见图 6),因此,馆陶组的交叉断层圈闭是不存在的。

图4 歧口凹陷馆陶组南大港断层断距-距离曲线

图5 歧口凹陷馆陶组南大港断层f2段尾部预测平面图

图6 歧口凹陷馆陶组南大港断层典型地震剖面(剖面位置见图2)

2.2 断层圈闭形成时间有效性评价

反向断层开始形成并在其下盘形成鼻状构造(断层圈闭),反向断层活动期就是圈闭的形成时期,定型于断裂活动终止期。同向断层在分段生长连接作用下,只有当分段生长断层开始进入硬连接阶段时才能在上盘形成断层圈闭,同向断层开始硬连接阶段代表圈闭开始形成的时期。因此,需要开展断层圈闭的形成时间有效性评价。应用最大断距相减法可以有效恢复断层形成演化历史,从而确定断层圈闭是否有效。

歧口凹陷油气主要经历两期成藏,第 1期为东营组沉积末期,第 2期为馆陶组沉积末期至现今,第 2期油气充注是该区油气成藏的主要时期[39]。根据最大断距回剥法恢复到油气成藏期断层断距-距离曲线和古断层分布图显示(见图1e、图1f),南大港同向断层①、②、③、④号断层圈闭是有效的,而⑤号断层圈闭为无效圈闭。实际测试结果显示①、②、③号断层圈闭产出油气,⑤号断层圈闭未产出油气,间接证实了回剥结果的可靠性,同时也证实了同向断层圈闭形成时期受控于断层分段生长硬连接的时期。扣村断层是一条典型的反向断层,通过应用最大断距相减法回剥表明,在成藏关键时刻,扣村断层仍为一条贯通性大断层,①、②号断层圈闭是有效的(见图 1g、图 1h),②号断层圈闭形成了规模储量,进一步证实了断层圈闭的形成时间是有效的。

3 断层侧向封闭性定量评价

断层侧向封闭性影响断层圈闭的含油气性,决定断层圈闭的油水分布规律,是断层圈闭钻前风险性评价的重要环节之一。断层封闭的本质是断裂带与围岩的差异渗透能力[40],根据引起差异渗透能力的因素可将断层封闭类型分为 3类:①岩性对接封闭[41-44];②断层岩封闭,包括泥岩涂抹封闭、层状硅酸盐-框架断层岩和碎裂岩封闭;③胶结封闭[45-46]。

Knipe[42]认为合理预测断层两盘岩性对接及断裂带填充物泥质含量是断层封闭性研究的核心内容,泥岩厚度和断距共同约束断层泥比率。断层泥比率(SGR)法是求取泥质含量误差最小的一种方法[47]。利用断层封闭最大烃柱高度与断裂带SGR定量关系可定量评价断层的侧向封闭能力[47-48]。

以歧口凹陷南部地区为例,断层岩封闭定量评价分为4步:①细化已知油气藏隔夹层分布及油水单元,获取各油水单元的烃柱高度、油水界面、圈闭幅度等(见图7);②应用断层两盘深度-压力剖面确定各油水单元过断层压差(AFPD)(见图8);③利用TrapTester软件计算断面上每一点的SGR值(见图9);④结合实际烃柱高度、AFPD值和断面SGR值建立基于统计学方法的 SGR-AFPD定量关系图版(见图10)。评价结果表明,歧口凹陷南部地区封闭断层的最小SGR值为20%,低于此值的断层渗漏风险极大。

图7 歧口凹陷南部地区馆陶组羊二庄断层圈闭油藏剖面图

图8 歧口凹陷南部地区馆陶组过断层压力差分析图

图9 歧口凹陷南部地区馆陶组羊二庄断层SGR分布图

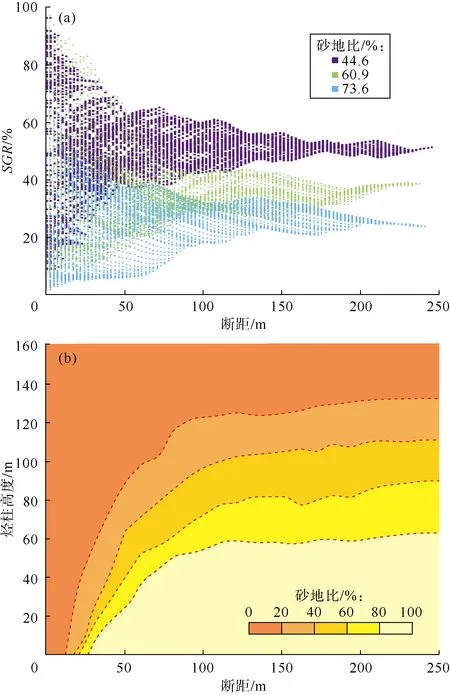

在相同的地层层序条件下,随着断距的增加,断面最大 SGR值呈减小的趋势,最小 SGR值呈增加的趋势,最终二者趋向“中和”达到平稳(见图 11a)。但不同砂地比下的断面SGR值具有较大差异,砂地比越低断面SGR值越高。为了便于进行快速评价,结合不同砂地比 SGR-断距统计结果(见图 11a)与封闭能力定量评价模型(见图 10)构建适用于歧口凹陷的断层封闭能力判定标准,实现依据砂地比和断层断距资料预测断层封闭的烃柱高度(见图11b)。

图10 歧口凹陷南部地区馆陶组SGR-AFPD定量关系图版

图11 不同砂地比SGR-断距统计结果(a)及断距-砂地比-烃柱高度关系图版(b)

4 断裂垂向封闭性定量评价

4.1 断层垂向封闭机理及类型

断层在脆性盖层段以破裂作用为主,宏观和微观上均可见一系列断层和裂缝,破坏盖层完整性。随着断距的增大,裂缝密度逐渐增大直至互相连通形成断层,油气通过断层发生垂向运移[16,49],即裂缝垂向连通程度受控于应变量(盖层厚度和断距的函数)。因此,提出断接厚度(CJT)的概念来定量表征裂缝垂向连通性[13],CJT值越大裂缝垂向导通能力越差。断层在脆-韧性盖层段以典型的泥岩涂抹结构为主,但微观上仍可见大量亚地震断层和裂缝,伴随断距增大,易于导致断层和裂缝垂向连通[24],其同样取决于断层断距和盖层厚度;因此应用泥岩涂抹系数(SSF)预测涂抹的发育程度[50-51],泥岩涂抹系数越大,越容易导致油气垂向调整或破坏[26]。断层在韧性阶段以塑性变形机制为主,但泥岩达到韧性阶段的评价方法尚无相关报道,借鉴膏盐岩的研究结果,韧性盖层具有较好的完整性,断层难于断穿区域性盖层,普遍是封闭的;因此,盖层脆韧性变化是断层垂向封闭性评价的重要基础。

4.2 断层垂向封闭性有效性定量评价

油气藏精细解剖是断层垂向封闭性评价标准建立的重要基础,其关键在于厘定油气藏的运聚历史。储集层定量荧光(QGF)是识别古油水界面和现今油水界面、恢复油气藏演化历史的有效手段。古油层的QGF指数一般大于4,古水层的QGF指数普遍小于4;现今油层的储集层萃取液定量荧光(QGF-E)强度通常大于 40 pc,而水层样品的 QGF-E强度一般小于 20 pc[52]。根据油气分布规律和地球化学示踪证据分析认为断层控制纵向“含油气系统”表现为 3种情况(见图12):①油气仅在盖层之下富集,浅层无油气显示,如控制南大港断层①号断层圈闭的断层段在垂向上是封闭的(见图12a);②油气富集在区域盖层之上,深层录井有油气显示但无油气富集成藏,如庄浅12井的断层圈闭QGF指数普遍大于5,证实深部存在古油藏,表明控制该断层圈闭的断层在垂向上是不封闭的(见图12b);③油气在盖层上下均有富集,如南大港断层③号断层圈闭QGF指数普遍大于5,录井有油气显示,证实存在古油藏,受断层晚期再活动控制,部分油气发生垂向调整,形成盖层上下均富集油气特征(见图12c)。

图12 歧南地区油气纵向富集及与断层的关系

歧南地区31个断层油气藏统计结果表明,古近系沙河街组一段中亚段(简称沙一中亚段)盖层适用于SSF法评价断层垂向封闭性,SSF临界值为3.5(见图13a);而古近系东营组二段(简称东二段)盖层适用于断接厚度法评价断层垂向封闭性,临界断接厚度为70~80 m(见图13b)。尽管未使用岩石力学参数判断盖层脆韧性,但基于油藏解剖的垂向封闭性评价间接反映了不同埋深盖层力学性质的差异性导致断层垂向封闭性评价方法不同。

图13 歧南地区沙一中亚段(a)和东二段(b)断层垂向封闭性临界值标定结果

应用沙一中亚段盖层垂向封闭SSF临界值开展同向和反向断层圈闭定量评价。南大港同向断层①和②号断层圈闭SSF值均低于临界值3.5,断层垂向是封闭的(见图14a、图 14b);③号断层圈闭 SSF值高于临界值3.5,部分油气向浅层调整运移,由于圈闭高部位SSF值低于临界值3.5,所以油气聚集在盖层之下,这也是歧南 3井失利的根本原因(见图 14a、图 14b);④号断层圈闭SSF值高于临界值3.5,油气调整运移至浅层,盖层之下无法形成油气藏。扣村反向断层①号断层圈闭断距大于②号断层圈闭(见图1c),①号断层圈闭SSF值整体高于临界值3.5,断层垂向渗漏导致油气向浅层调整运移;而②号断层圈闭SSF值低于临界值3.5,断层垂向是封闭的,油气均富集在盖层之下(见图14c、图14d)。

图14 歧南地区典型断层垂向封闭性评价及与油气分布的关系

5 断层圈闭有效性综合评价体系

裂陷盆地断层圈闭有效性评价主体涉及3个方面:①需要考虑断层圈闭时间-空间有效性,从断层生长和连接过程来看,相同地层层序条件下断层活动性越强(断距越大)越容易形成有效的断层圈闭,因此需要确定断层圈闭解释的可靠性和形成时间的有效性;②明确断层侧向封闭有效性,相同地层层序条件下,断层断距越大,断层侧向封闭能力越强,油藏解剖证实断层油气藏存在侧向渗漏风险,歧口凹陷断层侧向封闭SGR值为20%,低于临界条件,断层侧向渗漏风险较高;③需要考虑后期断层再活动对油气富集的破环作用,即断层垂向封闭有效性,断距越大,越容易破坏盖层,导致油气发生垂向调整或散失。综合考虑上述影响因素,建立一套适用于裂陷盆地断层圈闭含油气有效性评价体系指导有效断层圈闭预测:①断层圈闭解释可靠性和形成时间有效性评价;②断层侧向封闭有效性评价;③断层垂向封闭有效性评价(见图15)。

图15 断层圈闭有效性综合评价体系

6 结论

以三维地震为基础,应用转换位移与离距的比值可有效判断断层平面组合阶段,应用位移梯度法落实断层末端延伸长度,判断断层平面生长连接状态,从而明确现今断层圈闭解释的有效性。

基于断层差异活动机制提出反向断层圈闭形成并发展于整个断层活动期,而同向断层开始硬连接阶段是断层圈闭开始形成的时期。应用最大断距相减法可有效恢复断层形成演化过程,进而厘定断层圈闭形成时间的有效性。

裂陷盆地砂泥岩互层主要以断层岩封闭为主,断层岩封闭烃柱高度取决于最小SGR分布位置及封闭能力,基于歧口凹陷歧南地区已知油藏SGR-过断层压力差定量关系建立断层岩封闭能力评价方法,断层侧向封闭SGR临界值为20%,构建基于断距-砂地比与烃柱高度关系定量评价图版,可快速评价断层侧向封闭有效性及封闭能力。

脆性盖层内断裂变形机制以破裂为主,裂缝连通性决定渗漏程度,利用断接厚度定量评价垂向封闭性。脆-韧性内盖层变形机制以涂抹为主,涂抹连续性决定是否渗漏,应用 SSF定量评价断层垂向封闭性。利用油田实际油水分布规律和QGF示踪测试结果建立断层垂向封闭性评价标准。歧南地区沙一中段盖层适用于SSF法评价断层垂向封闭性,SSF值低于3.5时断层垂向是封闭的,有利于油气在深层富集成藏。歧南地区东二段盖层适用于断接厚度法评价断层垂向封闭性,临界断接厚度为70~80 m,高于该范围断层垂向是封闭的,有利于油气保存。