陆地棉核心种质抗黄萎病鉴定与优异种质筛选

2021-11-03陈斌石荣康王志城刘松李青刘正文孙正文王国宁吴金华马峙英张艳王省芬

陈斌,石荣康,王志城,刘松,李青,刘正文,孙正文,王国宁,吴金华,马峙英,张艳,王省芬

(河北农业大学农学院,华北作物改良与调控国家重点实验室,河北省作物种质资源重点实验室,河北 保定 071000)

陆地棉(GossypiumhirsutumL.)作为世界范围内栽培最广的棉花,占全球棉花总产量的90%以上[1]。黄萎病(Verticillium wilt)是棉花生产中的重要病害,每年造成的皮棉产量损失约占总量的10%~20%[2]。棉花黄萎病是由大丽轮枝菌 (VerticilliumdahliaeKleb.)引起的土传维管束病害。大丽轮枝菌寄主范围广,能够侵染多达600余种双子叶植物,同时常会产生新的致病类型[3],在土壤中以微菌核的结构存活,使棉花在整个生育期都可发病[4]。棉花黄萎病防治难度大,化学防治常造成严重的环境污染,且目前尚无有效的药物来防治[5]。培育抗病品种仍是防治棉花黄萎病最为经济有效、绿色环保的措施,而鉴定挖掘棉花抗病种质资源对于抗病育种具有重要意义。

筛选抗源和选择抗病后代都必需以抗病鉴定结果为依据。陈振声等[6]鉴定了566个陆地棉黄萎病抗性,其中抗病及以上的品种占5.83%,耐病品种占23.50%,感病品种占70.70%;中国农业科学院植物保护研究所对1 512份陆地棉品种进行了黄萎病抗性鉴定,抗病品种只占0.80%[7]。目前,黄萎病抗性鉴定方法有田间病圃鉴定、病菌毒素鉴定及室内苗期接菌鉴定等[8-12]。田间病圃鉴定是目前应用最普遍的鉴定方法[13-15],但田间鉴定常受到气候条件不适宜发病、病圃土壤结构类型不一、病圃病原菌分布不均以及病圃大小无法满足鉴定材料数量等多种因素的限制而影响鉴定结果的重复性和准确性。黄萎病菌毒素鉴定只考虑了毒素对棉花的毒害作用而没有考虑病菌的侵染作用,而部分学者认为黄萎病的致病机制是“堵塞说”[16-17],因而此方法有待进一步探究。苗期室内鉴定方法可操作性强,对鉴定环境的温度和湿度可进行标准化控制,同时可对棉苗进行定点定量的接菌,准确性强、鉴定效率高,越来越受到学者们的重视而被广泛应用。

纵观国内外对棉花种质资源的抗病性鉴定,大多集中在对鉴定方法和评价指标的研究,或者局限在对个别单一产棉区种质资源的鉴定。虽然近年来我国育成的品种黄萎病抗性在不断提高,但在棉花主产区黄萎病仍有大面积发生。目前,对世界范围内的核心种质资源进行统一标准抗性鉴定的研究较少,鉴于我国陆地棉抗病种质资源匮乏且黄萎病日益蔓延的现状,亟待对丰富的棉花种质资源进行抗病性鉴定。本研究拟对来自国内外主要产棉国(区)的419份陆地棉核心种质进行黄萎病抗性鉴定,旨在筛选出一批抗病性好的资源材料,以丰富我国棉花抗黄萎病资源,为抗黄萎病育种和抗病机制研究提供材料。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试419份陆地棉核心种质资源由本实验室收集保存[18],其中,我国三大棉区320份、美国55份、澳大利亚5份、巴基斯坦9份、巴西1份、保加利亚2份、法国1份、墨西哥1份、日本1份、苏丹1份、前苏联14份、俄罗斯2份、乌兹别克斯坦1份、土耳其1份、乌干达3份、西班牙1份、乍得1份。根据我国植棉区域的不同生态条件以及棉花生产特点,结合棉产分布现状和植棉历史,将我国棉区划分为北部棉区、黄河流域棉区、西北内陆棉区、长江流域棉区和南部棉区。将已知育成年代的品种划分为三类:1970年以前育成的为早期品种,1970—1990年育成的为中期品种,1990年以后育成的为现代品种。所用黄萎病菌系为临西2-1(LX2-1),是本团队于2007年从河北省植棉大县临西县搜集病株,经单孢分离获得的强致病力菌系[19]。

1.2 试验方法

1.2.1病菌培养与病菌孢子悬浮液的制备 将4 ℃保存的LX2-1接种到PDA(potato dextrose agar)培养基上,于25 ℃培养箱中培养7 d,然后接种到PDB (potato dextrose broth)培养基中,150 r·min-1震荡培养7 d,用双层纱布过滤后,再用灭菌蒸馏水将悬浮液调至孢子浓度为5×107cfu·mL-1备用。

1.2.2棉苗培养与接菌 抗病性鉴定于2017年在河北农业大学植物生长室完成。种子经硫酸脱绒处理后,于清水中浸泡过夜后在湿润的4层纱布中催芽过夜,挑选发芽整齐一致的种子播种于装有蛭石的六棱钵中[11]。在16 h光照、8 h黑暗,光强6 000~6 500 lx,昼温28 ℃、夜温22 ℃,相对湿度40%~50%的气候室内培育棉苗。

待棉苗第一片真叶完全展开时,挑选生长整齐、健壮的棉苗35株,采用本团队建立的六棱塑料钵定量注射菌液法接种[11]。棉苗接菌后将培养室条件调整为昼温25 ℃、夜温22 ℃,相对湿度65%~70%,光照条件不变,继续培养。其间定期浇灌Hoagland营养液以补充养分。所有供试材料均重复鉴定3次。

1.2.3病级调查 分别在接种后15、20、25 d,采用通用的5级分类法[19]对棉苗进行病级调查:0级,植株无病症;1级,子叶发病,真叶无病症;2级,子叶以上的第一片真叶发病;3级,两片及以上真叶发病,心叶无病症;4级,植株生长点或整株枯死。

根据病情指数(disease index,DI)将品种抗病性划分为免疫、高抗、抗病、耐病和感病5个等级[20],其对应的病情指数分别为:DI=0;0

DI=100×∑(各病级病株数×相应病级)/(调查总株数×4)。

1.3 数据统计与分析

鉴定数据设三次重复,采用SPSS Statistics 20进行数据处理与统计分析。

2 结果与分析

2.1 供试种质资源的抗病性鉴定结果

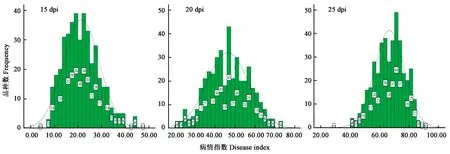

分别在不同接种后天数(days post inoculation,dpi)调查棉苗病情指数,发现419份材料的病情指数呈正态分布(图1)。随着病菌侵入天数的延长,植株病症急剧增强,在15 dpi,供试材料的平均病情指数为21.52,最高病情指数为47.86;20 dpi的平均病情指数为46.45,最高病情指数为73.33;而到了25 dpi,平均病情指数高达66.46,最高病情指数达到了90.00(表1)。感病对照冀棉11在15 dpi的病情指数为27.14,20 dpi病情指数为53.81,25 dpi病情指数为78.10。以冀棉11的病情指数超过50(达到感病)的20 dpi病情指数为标准进行不同材料的抗性分析,发现资源材料中没有免疫和高抗的品种,筛选出中植BD13、汤棉7401、宁棉9号、中1421、鲁890、中Arc73、农大棉8号、A41772BBt、辽4853、豫职师84-1、陕2812、中棉所17号共12份抗病品种(图2),占2.86%;耐病材料253份,占60.38%;感病材料154份,占36.75%(图3)。总体来看,供试种质资源的抗病性差异较大,整体抗性水平较差。

图2 12份抗病材料的病情指数Fig.2 Disease index of 12 resistant varieties

表1 供试材料病情指数变异分析Table 1 Variation analysis of disease index for the tested materials

图1 供试材料在15、20、25 dpi的病情指数分布Fig.1 Distribution of disease index at 15,20,and 25 dpi

2.2 不同育种时期种质资源抗性比较

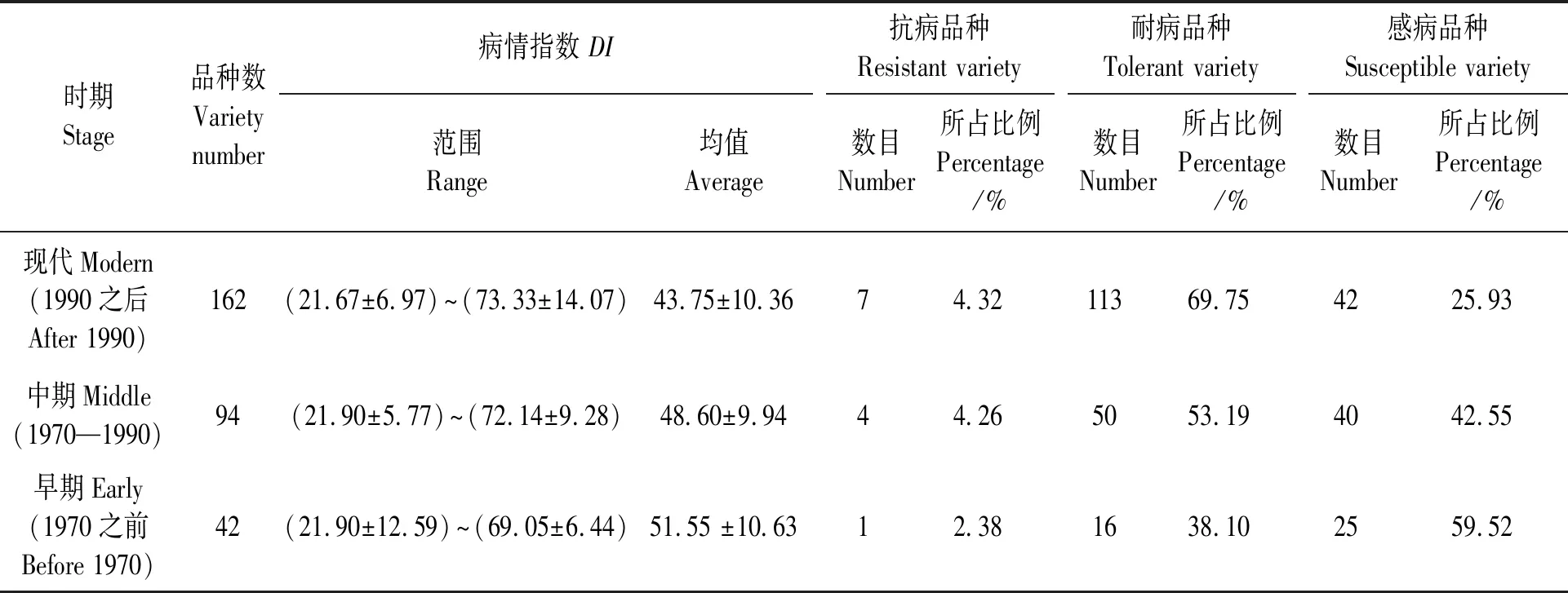

对有育成年代记录的材料,根据不同时期统计病情指数,162份现代品种的平均病情指数为43.75,其中抗病品种7份,所占比例为4.32%;耐病品种113份,占69.75%;感病品种42份,所占比例为25.93%。94份中期品种的平均病情指数为48.60,其中抗病品种4份,占4.26%;耐病品种50份,占53.19%。42份早期品种的平均病情指数为51.55,其中抗病品种仅有1份,所占比例为2.38%;耐病品种16份,所占比例为38.10%;其余为感病品种(表2)。结果表明,在病情指数以及不同抗病类型所占比例上,现代品种都要好于中期及早期品种。

表2 来自不同育种时期的资源材料的抗病性表现Table 2 Performance of disease resistance of the accessions from different breeding stages

注:比例尺为4 cm。Note:Scale bars represent 4 cm.图3 20 dpi核心种质中不同抗病类别的表型Fig.3 Different resistance types of cotton germplasm resources at 20 dpi

2.3 不同地理来源种质资源抗性比较

分析不同地理来源种质资源的病情指数发现,黄河流域棉区的164份材料平均病情指数为43.21,抗病品种10份,所占比例为6.10%;耐病品种111份,占67.68%;感病品种43份。19份北部棉区材料的平均病情指数为43.44,抗病品种有1份,耐病品种14份,所占比例为73.68%;感病品种4份。99份国外材料的平均病情指数为46.72,没有抗病品种;耐病品种62份,所占比例为62.63%;感病品种37份。而其他植棉区品种的平均病情指数都高于50.00,并且耐病品种所占比例偏少,感病品种所占比例偏大(表3)。进一步对黄河流域棉区及北部棉区的54份现代品种病情指数进行分析,病指均值为40.82,抗病品种6份,占11.11%;耐病品种38份,占70.37%;感病品种10份。结果表明,不同地理来源的材料在抗性上存在差异,特别是我国黄河流域和北部棉区的现代品种的抗性整体要好于其他植棉区品种的抗性。

表3 不同地理来源资源材料的抗病性表现Table 3 Performance of disease resistance of the accessions from different geographic origins

3 讨论

选育和种植抗病品种是防治棉花黄萎病最为经济有效的方法[21],近些年来,通过育种家的不断努力已经培育出了农大601、中棉所49、鲁棉研28等黄萎病抗性较好的品种,这些品种在生产中发挥着重要作用[22-24]。但随着时间的推移,病菌不断发生变异,因此需要育种家不断地培育抗病棉花新品种。但目前研究者对棉花抗黄萎病机制的认识还比较薄弱,而且育种家缺乏遗传变异丰富且抗黄萎病的优异种质资源[25]。目前,我国棉花种质中期库共保存着来自世界50多个产棉国的8 000多份种质[26-27],但其中绝大部分对棉花黄萎病的抗性水平尚不明确。为探明资源材料对黄萎病的抗性,为棉花抗黄萎病育种提供优异的抗病亲本,同时也为抗黄萎病的机制解析提供变异丰富的遗传材料,本研究对419份陆地棉核心种质资源进行了苗期黄萎病抗性鉴定。

1973—1980年,陈振声等[6]采用田间黄萎病病圃种植的方法经过8年的时间分批次鉴定了566份资源材料,其中抗病品种占5.83%;1983—1986年,中国农业科学院棉花研究所采用无底纸钵定量蘸菌液法,对911份陆地棉资源进行了鉴定,抗病资源占5.16%[28];1986—1987年,中国农业科学院植物保护研究所对1 512份陆地棉资源在枯、黄萎病混生病圃中进行鉴定,共鉴定出12份抗黄萎病材料,占供试材料的0.8%[7]。本研究鉴定的419份核心种质资源蕴藏着丰富的遗传多样性,病情指数分布在21.90~72.14,其中表现为抗、耐、感病的材料分别占2.86%、60.38%、36.75%,抗性材料比例相对偏少,但比枯、黄萎病混生病圃鉴定的比例偏高。黄萎病的发生受环境因素的影响较大,由于田间鉴定对外界环境因素的不可控性,特别是同一地点不同年份之间的气候差异较大,会对鉴定结果产生较大的影响。黄萎病及枯萎病都属于维管束病害,发病机理与抗病机制较类似,而植株本身的抗病机能是有限的,在枯、黄萎病混合病圃中同时对两种病害进行鉴定,势必会影响植株对其中一种病害的真实抗病反应。本研究采用室内苗期鉴定方法,在温湿度可控的气候室内严格按照适宜黄萎病发病的条件控制,温度上下浮动不超0.3 ℃,湿度上下浮动不超过5%,因此鉴定结果会更加准确。同时核心种质的遗传变异丰富,有很大一部分品种是早期地方农家品种,抗病性差,导致抗病品种比例不是很大。

本研究所鉴定的419份陆地棉核心种质选自全球主要棉花生产国的7 362份陆地棉种质资源库中,虽然不同地域来源及育种时期材料数量和比例不均一,但每份种质都是根据种质库所记录的资源材料的表型、地理来源和SSR数据进行聚类分析,最终筛选得到的,具有地域及时期的代表性。通过对核心种质中有具体时间来源的材料进行分析,发现早期、中期、现代材料的平均病情指数分别是51.55、48.60和43.75,表明随着近些年黄萎病菌的逐年流行,使育种家在育种过程中不再单纯只注重品质和产量性状,同时也越来越重视黄萎病抗性这一性状,棉花抗病性已得到明显提高。将资源材料按不同地理来源进行分析,发现来自黄河流域棉区以及北部棉区的资源材料中,抗病、耐病品种所占的比例都要高于其他几个植棉区,来自长江流域棉区的材料抗性较差。所鉴定出的12份黄萎病抗性表现稳定的资源材料中,有10份都来自黄河流域棉区,进一步说明了黄河流域棉区的整体抗性要好于其它植棉区。20世纪70年代到90年代,我国有记载的多个省(市、区)黄萎病发病地区,主要分布于黄河流域及以北的棉区[29]。在发病较重的地区,育种家的育种目标就会倾向于抗病性状的改良,棉花自身也会向着利于抵御病害的方向进化。