长清M4.1地震前区域小震调制比异常分析

2021-11-02郑建常

林 眉 郑建常

1 山东省地震局,济南市文化东路20号,250014

固体潮调制比异常分析是地震预测研究中常用的方法之一,当震源深处断层达到或处于临界状态时,引潮力的调制作用可能会导致系统发生突变,从而引发地震[1-4]。秦保燕等[5]引入小震调制比概念,利用受固体潮调制作用的小震比例来寻找高应力集中区,并预测未来中强地震发生的可能性。

2020-02-18 17:07济南市长清区发生M4.1地震,该地震是山东内陆地区近10 a发生的最大地震,同时也是济南地区1970年有现代记录以来发生的最大地震。本文将对长清地震前山东内陆地区小震活动的调制比特征进行研究。

1 理论与方法

月球绕地球公转一圈需要27.32 d,由于受地球自转影响,地球上看到的月相变化周期滞后于月球公转周期,月相周期平均约为29.53 d,因此农历中会出现大月30 d、小月29 d的设置,这也造成满月并不总是在农历十五出现。

由于在朔望2个月相期间,日月的引潮力较大,传统上小震调制比的计算都是依据地震发生的农历日期,如韩颜颜等[6]重新定义的调制比阴历时段为初一和初二(朔)、初七至初九(上弦)、十五至十七(望)、廿二至廿五(下弦)。但由于月相周期与农历日期并不严格对应,有时还会出现大小进,导致统计时段减少1 d,这在统计学上不符合要求,至少缺乏严谨性。因此,李丽等[7]和闫素萍等[8]根据太阳与月亮的视黄经之差计算月相,提出月相(角)调制比,应用研究显示具有较好的映震效果。

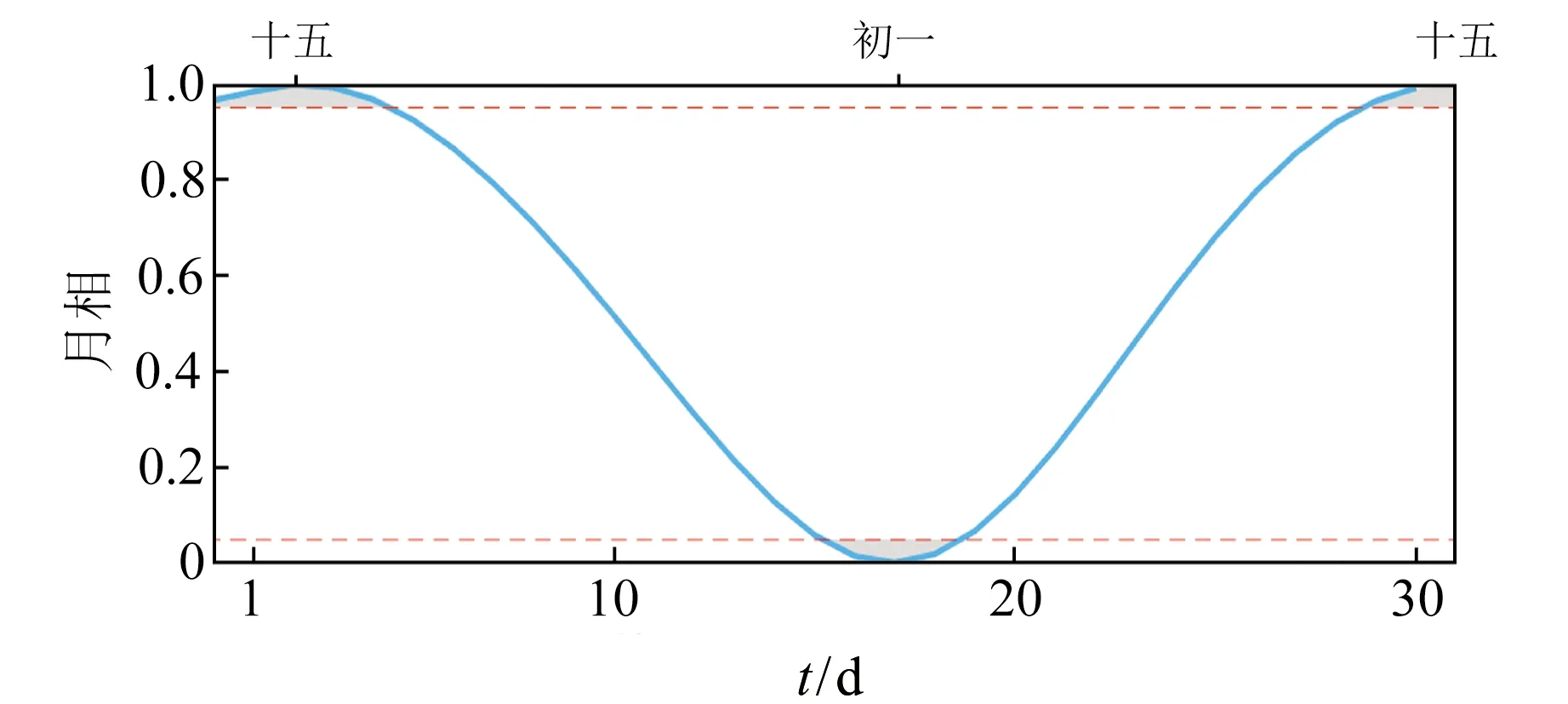

在天文学领域,月相周期早已可被精确计算。基于文献[9]中算法,Walker给出对任意给定时刻计算月相的程序(http:∥www.fourmilab.ch/moontoolw/moont32s.zip),月相大小以[0,1]之间的数字表示,0为新月,1为满月,图1为2020-09月相变化曲线。

图中阴影部分为本文定义的调制时段

从图1可以看出,农历十五前后2 d,月相大小基本均在95%以上;初一前后2 d,月相大小基本在5%以下。因此,参照传统的调制比计算方法,将月相大小超过95%和低于5%的时段作为调制时段,定义该时段发生的地震频次与所研究地震总频次之比为调制比。

2 资料与数据

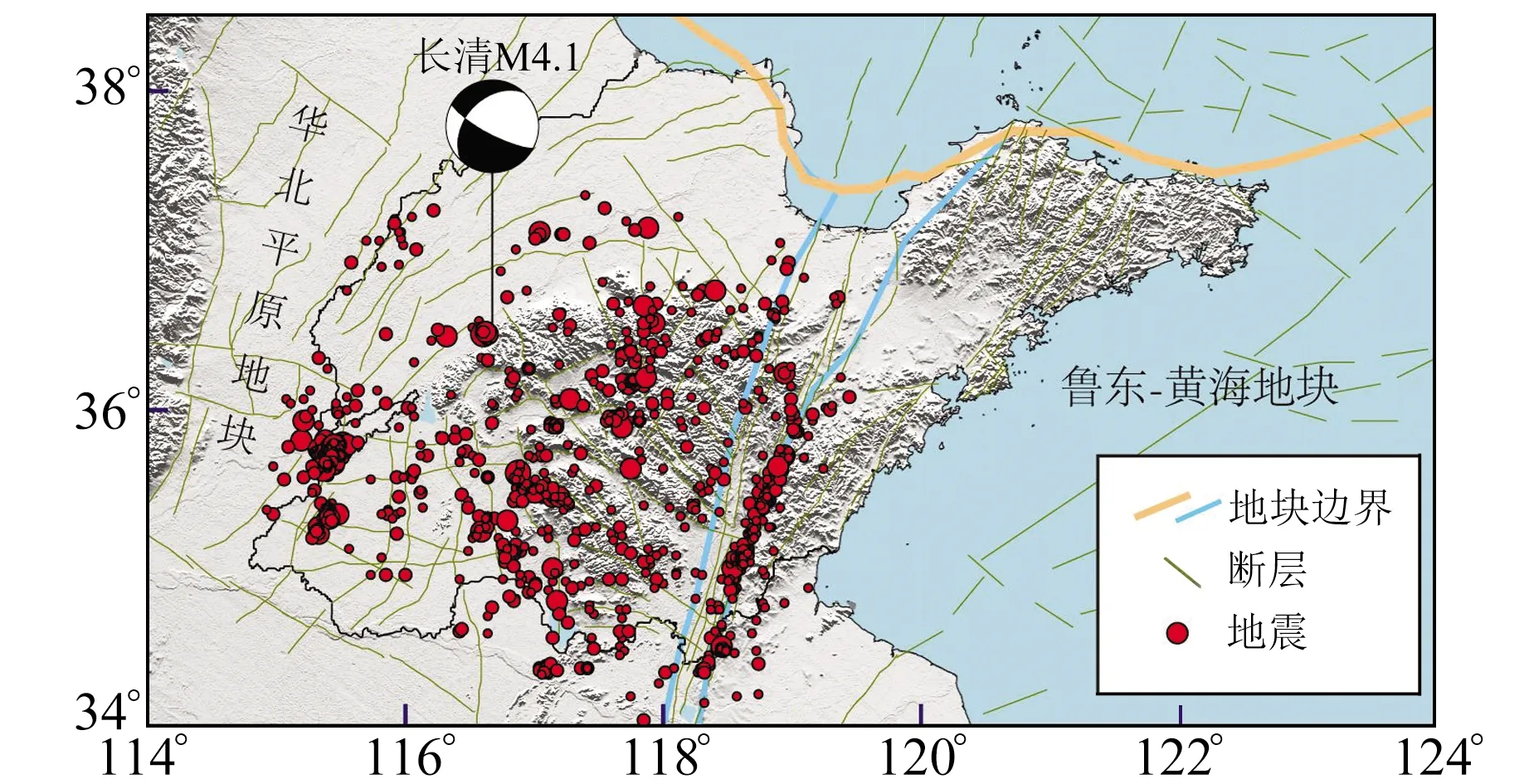

以郯庐断裂带为界,山东地区可分为东西2个构造区:1)鲁东-黄海地块,包括鲁东地区,属于胶辽台隆;2)华北平原地块,包括鲁西平原区和鲁中山区,前者属于华北断坳,后者称为鲁西断隆或鲁中隆起。考虑到鲁东-黄海地块和鲁西地块的构造条件与应力状态均存在差异[10],选择如图2所示的山东内陆地区范围的地震活动作为研究对象。

图2 山东内陆地区地震活动分布

本文所用的地震资料来自山东省地震台网中心编制的2008-01~2020-08山东内陆地区(114.4°~118.7°E,34~36.7°N)ML≥0.1地震目录,共1 376 条记录。首先进行阴阳历转换,得到相应的阴历地震目录;然后根据网站公布的满月和新月给定时刻计算月相,将月相大小超过95%和低于5%的时段作为调制时段,根据调制比定义对2008年以来季度调制比进行统计分析,确定调制比阈值,进一步解释固体潮调制比与区域应力变化的关系;最后结合不同时期的综合节面解与长清4.1级地震前b值进行对比分析与讨论。

3 结果与分析

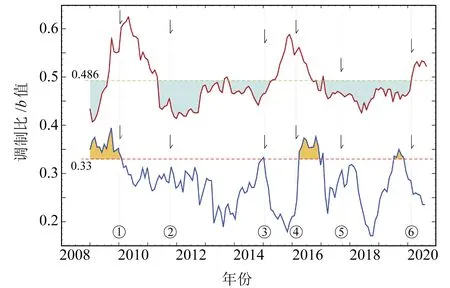

由于山东内陆地区地震活动水平较低,为保证最低统计样本量,以a为统计单位逐月滑动,对该区地震目录进行时间扫描。地震活动G-R关系中b值能够反映震源区的应力状况,因此在计算调制比时也计算b值,结果见图3。为分析调制比异常与中强地震的关系,图中已标注2008年以来山东内陆地区6次ML≥4.0地震。

①:2010-01-15 范县ML4.2; ②:2011-10-13 范县ML4.3; ③:2015-01-18 范县ML4.2; ④:2016-01-20 范县ML4.0; ⑤:2017-09-10 兖州ML4.0; ⑥:2020-02-18长清M4.1

参考王炜等[11]对华北地区小震调制比的研究,选取0.33为异常阈值。由图1可知,2008年以来山东内陆地区地震活动存在4组高调制比异常时段,分别对应2010-01-15范县ML4.2、2015-01-18范县ML4.2、2017-09-10兖州ML4.0以及本次长清M4.1地震,且同时段内地震b值也处于均值以下的低值状态。

长清M4.1地震前,研究区存在持续时间超过2 a的小震低b值状态,表明该区的高应力背景,2019年鲁中隆起区连续发生6次3级地震,莱芜、宁阳、新泰等矿区多发小震序列,这一活动现象也显示该区应力水平较高。2019年下半年,该区小震调制比出现大于阈值0.33的高值异常,并持续5个月,显示在高应力背景下受潮汐调制作用而发生的微小岩石破裂增加,该异常结束后约2个月即发生2020-02-18长清M4.1地震。

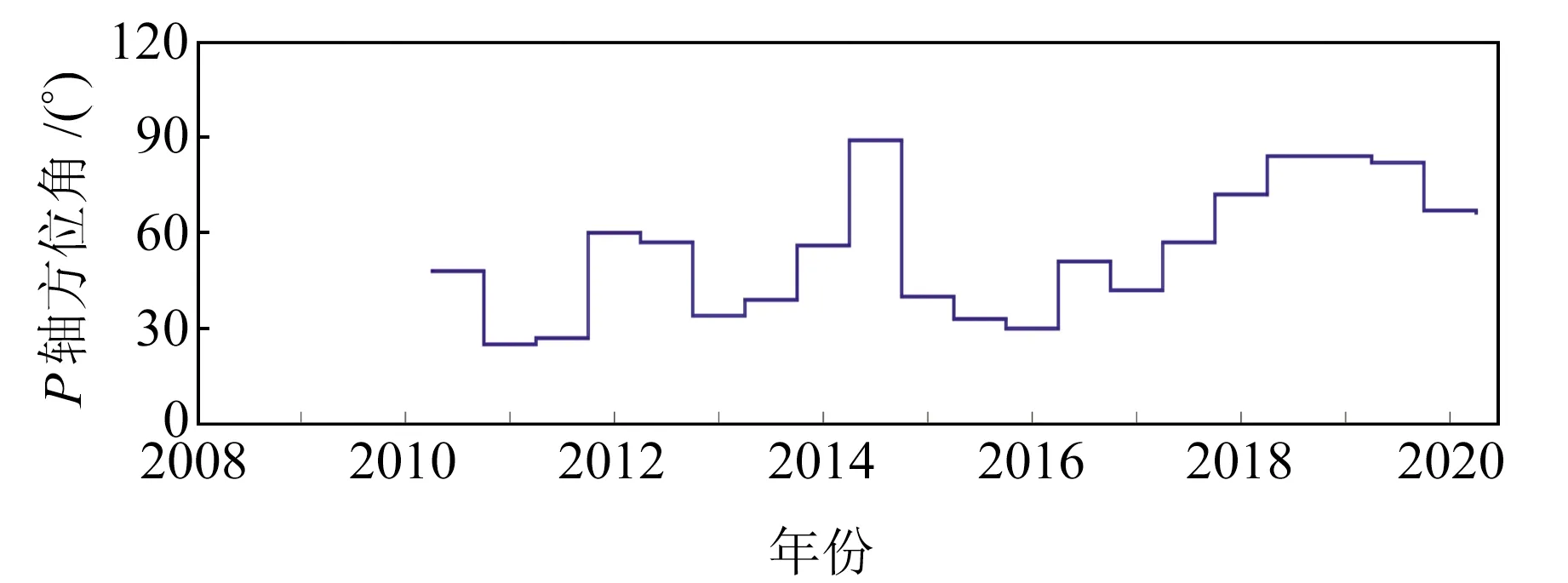

以距离此次长清地震最近的泰安台(TIA)为圆心,以半径150 km为范围选择本文研究时段内TIA台所有地震记录的初动符号,并计算台站综合节面解。该范围已基本覆盖鲁中地区,通过综合节面解的主应力轴方位分布及其随时间的变化,能够反映此次长清地震前区域应力场的变化情况。图4为综合节面解P轴方位随时间的变化,资料窗长为1.5 a,以0.5 a进行滑动,从图中可以看出,在2020-02-18长清地震发生前,从2016年底开始,该范围内的背景应力场出现P轴方位偏转现象,从近NW向逐渐转为近EW向,变化时间与图3中小震b值的低值变化时段非常一致。

图4 TIA台综合节面解P轴方位变化

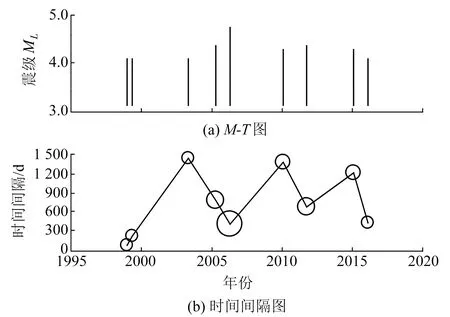

其余3次4级以上地震前也出现水平不一的相对高调制比异常,但 2011-10-13和 2016-01-20范县地震前未出现异常,分析其原因认为,范县地区1996年以来形成小震集中区,地震活动可能受采油注水等因素影响[12]。另外,范县小震集中区内4级地震具有周期性成对发生的特点(图5),未出现高调制比异常的2次地震均为成对地震中后1次地震事件,可能表明成对地震的前1次地震事件主要受区域构造应力作用,而后1次地震更可能受震源区前次地震事件的影响,发震机理与第1次地震事件不同,因此未出现区域小震高调制比异常。从b值变化曲线来看,2010年和2015年2次范县地震前均存在低b值异常,地震发生后b值和调制比异常均出现转折恢复;而2011年和2016年2次成对地震事件则不存在区域地震低b值背景。刘江峰[13]研究认为,只有当地壳中应力水平较高时,固体潮等外因才会对小震具有显著的调制触发作用,范县2组成对的4级地震中b值和调制比的差异再次印证了这一认识。

图5 范县小震集中区ML≥4.0地震M-T图与时间间隔

Ide等[1]研究发现,随着潮汐剪应力振幅的增加,b值往往会减小,表明随着潮汐应力水平的增加,微小岩石破裂扩展为较大破裂的可能性也随之增加。李永莉等[10]通过分析云南地区中强地震前调制比及b值变化认为,两者都可反映地震的孕育过程,但会体现不同的阶段性:b值反映了地震从积累至释放的全部孕育过程,而调制比则体现了地震进入预释放阶段直至失稳的短临过程。从震情跟踪来说,低b值反映了高应力背景,属于中长期异常,而调制比则属于中短期异常。从跟踪结果来看,长清M4.1地震前区域低b值状态持续时间超过2 a,而高调制比异常则持续不到0.5 a,与前人总结的规律一致,可能反映了此次地震的孕震过程。

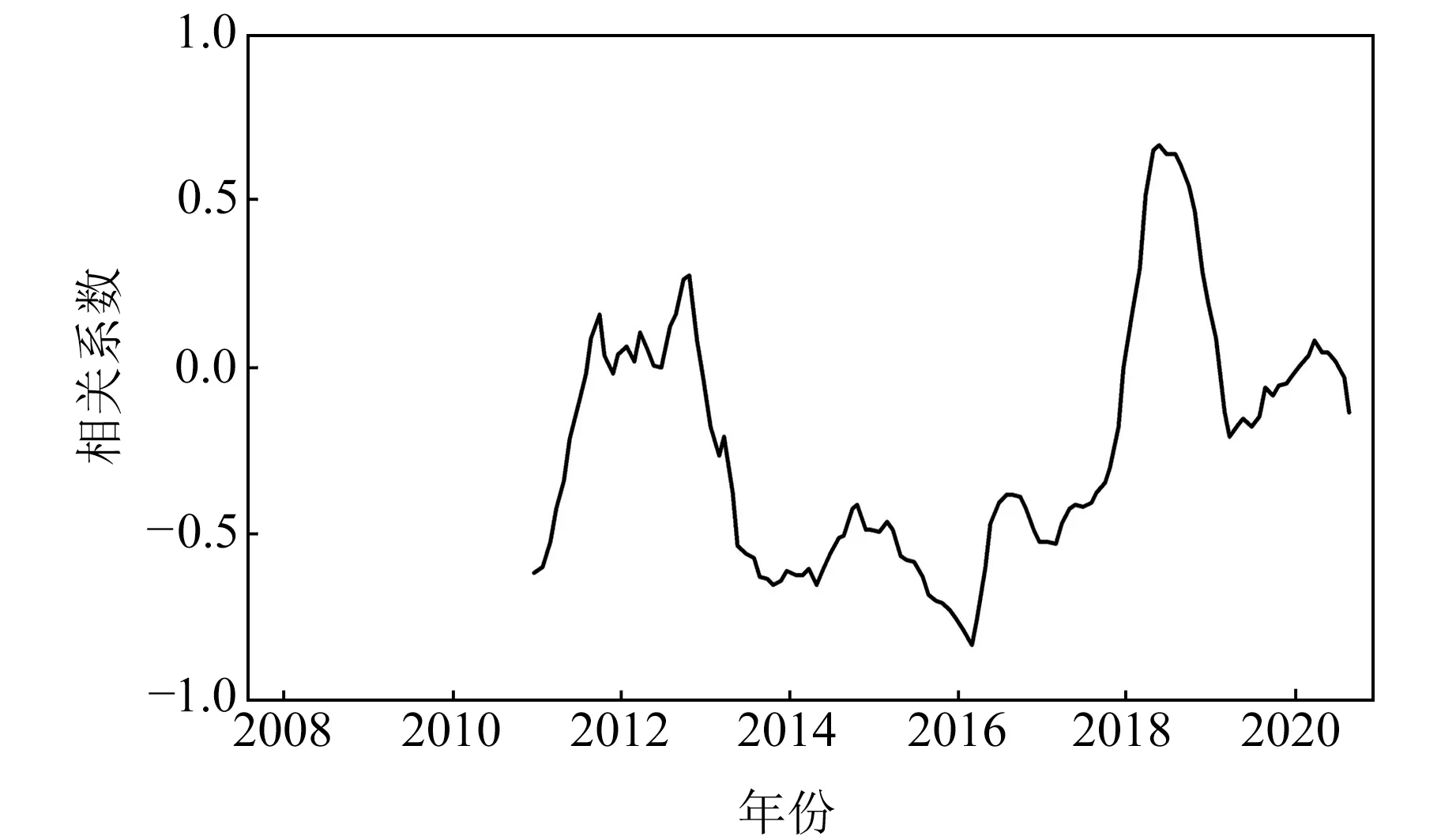

刘江峰[13]通过对比研究西北地区10次中强地震前b值和小震调制比发现,从震前约2 a开始,b值与小震调制比会出现显著的反向相关现象。本文选择2 a时间窗,滑动计算图3中山东内陆地区小震b值和调制比的相关系数,结果见图6。从图中可以看出,整体上山东内陆地区的b值和调制比具有一定的反向相关性,但在长清M4.1地震前,尤其是2019年,两者的反向相关性持续减弱。山东内陆地区的小震调制比在0.3以下似乎是背景水平,与应力状态关系较小,参照刘江峰[13]的研究,此时调制比值的变化更多可能是由于统计涨落或其他因素造成。

图6 小震b值与调制比相关系数变化

4 结 语

参照天文学计算的月相周期,本文重新定义小震调制比,研究山东内陆地区2008年以来 1级以上小震的月相调制效应,并结合地震b值变化进行分析,得到以下结论:

1)2020-02-18长清M4.1地震前,研究区存在持续时间约2 a的低b值和持续数月的高调制比异常,同时背景应力场出现P轴方位偏转现象,变化时间与小震b值的低值变化时段非常一致,可能反映了此次地震的孕震过程。

2)研究区2008年以来6次4 级以上地震前,有4次在低b值背景下出现调制比≥0.33的异常,表明区域应力水平较高时,固体潮调制现象的增强对未来较大地震的发生具有一定预报意义。

3)2011-10-13范县ML4.3和2016-01-20范县ML4.0地震前未出现低b值、高调制比现象,表明这2次地震的发震机理与该地区其他4级以上地震不同,这种成对地震前后的差异可能与范县小震集中区受采油作用影响有关。

小震调制比是潮汐应力对发震断层触发效应的简单统计,Kossobokov 等[14]研究认为,中强地震的发生受日月引潮力影响的方式非常复杂,本文仅仅是直观和初步的工作,调制现象与发震机理的深入关系仍有待进一步研究。