珠海市香洲城区降水变化特征及成因分析

2021-11-02曹永强李玲慧邵薇薇李元菲

曹永强,李玲慧,邵薇薇,李元菲

(1.辽宁师范大学地理科学学院,辽宁 大连 116029;2.中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038)

在全球变暖以及城市化进程加快的双重背景下,城市建成区面积迅速扩张、建筑密度变大,人类活动加剧使得空气中凝结核增多以及对流层空气层结不稳定性增强,致使产生热岛效应和雨岛效应[1-2],进而影响城市降水特征发生变化。另外,地表不透水率增加过程伴随的填洼、下渗量的减少和滞洪量的增加也使得防洪减灾问题更加突出[3]。关于降水特征的研究一直是我国气候相关领域的研究热点。如,陈隆勋等[4]对1951—1989年的中国降水的研究表明,全国年降水量呈减少趋势,但西部降水量增长显著;张建云等[5]研究发现尽管我国北方地区近年来降水量有所增加,但仍低于多年平均值;王澄海等[6]对我国西北地区降水周期变化特征进行了研究,结果表明,西北地区降水呈现出非周期性振荡和多平衡态的特点;林纾等[7]也对我国西北地区1960年以来的暴雨气候变化特征进行了分析,结果显示西北地区暴雨发生最为频繁是其东部地区,且以6—9月发生暴雨的概率最大。2000年以来,国际减灾战略的实施表明,在自然灾害预防、防备和减灾3项工作中,灾害预防工作最为重要,且灾情信息获取是灾害预防的重要工具[8-9]。暴雨是内涝之源,暴雨时程分配特征对于暴雨径流和城市防洪排涝有着重要影响[10-12],以往的研究在中国各地区降水特征方面已取得了丰硕成果,但针对城区降水特征及暴雨时程分配的研究还相对较少。

由于特殊的地理位置和地形条件,珠海市香洲城区常遭受台风暴潮、外江洪水和当地降雨带来的洪涝灾害。2017年第13号台风“天鸽”为珠海建市记载以来遭遇的最强台风,其引发的风暴潮叠加天文大潮的波峰共同影响了潮位[13],后续带来的超强降雨、风暴潮和巨浪严重威胁了沿海低洼地区人员的生命安全,全市受灾人员高达64.14万人,直接经济损失高达204.5亿元。鉴于此,本文分析气候变暖背景下珠海市香洲城区不同等级降水的分布频率、分布周期、变化趋势以及暴雨的时程分配特征,以期为预防内涝灾害发生及降低灾害损失等提供参考。

1 研究区概况

珠海市是我国首批4个经济特区之一,位于南海之滨、珠江口西岸(22°21′N~22°33′N,113°46′E~113°62′E)。香洲城区地势相对低平,自西北向东南倾斜,是由板障山四周的平地构成的中心城区(图1)。气候属亚热带海洋性季风气候,多年平均降水量约为2 065 mm,降水季节长,年降水日数为103天左右。近年来,香洲城区城镇化发展迅速,2018年土地面积达559.29 km2,常住人口为109.81万人,城镇人口比为90.08%[14]。在旅游业等产业发展的影响下,城区内土地利用类型变化显著,加之气候变化,使得该地区降水特征有所改变,洪涝灾害的发生越来越频繁,给城市排水系统增添了极大压力。

图1 香洲城区地形

2 资料与方法

本文所使用的数据包括珠海市1981—2010年逐日降水数据,来源于珠海市规划设计院,以及2011—2018年CMADS中国大气同化驱动数据集V1.0及V1.1。由于研究区相关数据比较缺乏,可获得的气象数据年份受限,因此选用不同种类数据进行补充研究。0.5 h间隔降水数据来源于NASA GPM IMERG,时间为2000—2018年,用于分析暴雨及以上等级降水的时程分配特征;下垫面数据中林地、水域、绿地等来源于Open Street Map影像;建筑物轮廓来源于91卫图助手;DEM数据来源于ALOS对地观测卫星,分辨率为10 m。

本文利用Manner-Kendall检验法及小波分析法从多种角度分析香洲城区不同等级降水量变化趋势及周期特征,具体方法参考文献[15-17]。

3 结果与分析

3.1 不同等级降水分布频率及变化趋势

通过对收集的数据进行计算可得到,1981—2018年香洲城区降水日数共5 487 d,平均每年141 d,其中,降水日数最多的是2016年,为191 d,最少的是2004年,为101 d[18-19]。图2为香洲城区降水量年际变化及显著性检验,可见香洲城区降水量变化呈波动减小趋势,下降率每10 a为65.70 mm,且下降趋势通过了0.05的显著性检验。

(a) 降水量年际变化

根据GB/T 28592—2012《降水量等级标准》,以日雨量计可将降雨划分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨及特大暴雨6种不同等级,划分标准为:24 h 降水总量在0.1~10 mm之间为小雨,10~25 mm 之间为中雨,25~50 mm之间为大雨,50~100 mm之间为暴雨,100~250 mm之间为大暴雨,250 mm以上为特大暴雨,本文将暴雨、大暴雨和特大暴雨统称为总暴雨。根据统计,可得到不同等级降水日数频率分布与降水量占比情况:香洲城区小雨只占总降水量的11.95%,但降水日数占总降水日数的69.55%;中雨占总降水量的17.21%,降水日数占总降水日数的14.53%;大雨占总降水量的22.98%,降水日数占总降水日数的9.02%;总暴雨量占总降水量的47.86%,降水日数占总降水日数的6.91%。结果表明,不同等级降水对总降水量的贡献以大雨以上为主。春、秋季以暴雨为主,其降水量分别占该季总降水量的25.35%和28.70%;夏季以大雨为主,其降水量占该季总降水量的24.97%;冬季以中雨为主,其降水量占该季总降水量的33.03%。

小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨和特大暴雨等不同等级降雨的变化率每10 a分别为-2.45 mm、0.52 mm、-16.62 mm、-46.37 mm、16.79 mm和28.23 mm。进一步分析可知,1981—2018年,香洲城区大暴雨呈显著增加趋势(每10 a为16.79 mm),中雨和特大暴雨每10 a增加幅度分别为0.52 mm和28.23 mm,但增加趋势未经过0.05显著性检验。小雨、大雨及暴雨呈减少趋势,每10 a减少幅度分别为2.45 mm、16.62 mm和46.37 mm。从不同等级降水量占比情况来看,由大到小排序为:暴雨、大雨、大暴雨、中雨、小雨、特大暴雨,且大雨和暴雨两个等级降雨占比均超过20%,因此,1981—2018年,香洲城区降水量的减少主要是由于大雨及暴雨减少造成的。

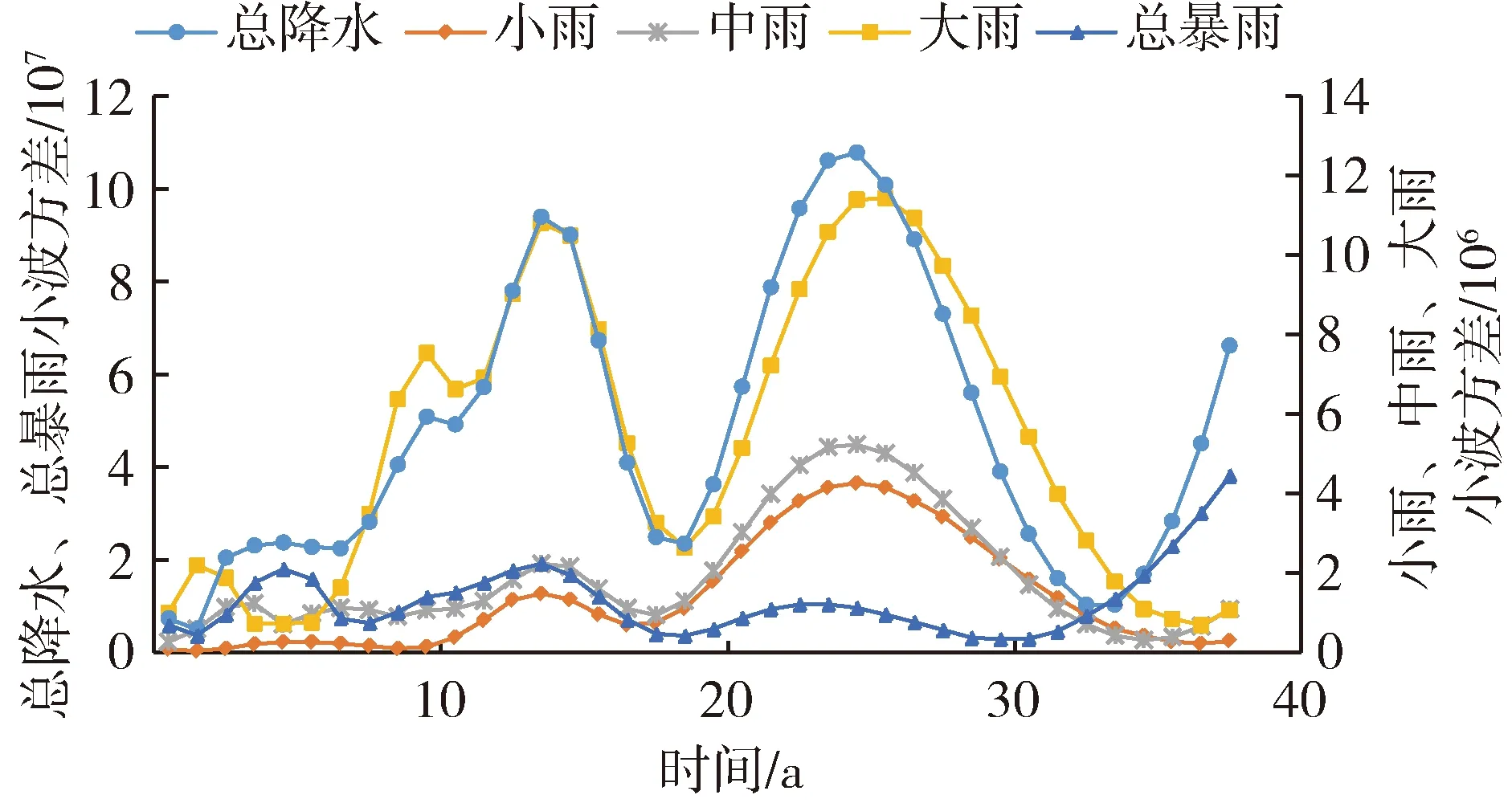

3.2 不同等级降水的周期变化

3.2.1 降水日数的周期变化

图3为不同等级降水日数的小波变换的实部等值线图。分析香洲城区总降水和小雨量级的年降水日数的小波变换实部等值线图(图3(a)(b))可知,1981—2018年,在年降水日数的变化过程中均存在着1~7 a、7~18 a及18~38 a的3种尺度的周期变化规律。对应7~18 a周期,降水日数经历了增多—减少—增多—减少—增多的转换趋势,正负交替出现4次振荡;对应18~38 a周期,降水日数经历了增多—减少—增多的变化趋势。中雨的年降水日数变化过程(图3(c))中存在着1~5 a、5~9 a、9~12 a、12~18 a、18~36 a和36~38 a多尺度的周期变化规律;大雨的年降水日数变化过程(图3(d))中存在着1~5 a、5~11 a、11~19 a、19~36 a和36~38 a的多尺度的周期变化规律;总暴雨的年降水日数变化过程(图3(e))中存在着1~7 a、7~18 a、18~31 a和31~38 a的周期变化规律。总体来说,香洲城区不同等级的降水日数呈现多时间尺度的复杂嵌套,小尺度嵌套在较大尺度的周期性变化特征。

(a) 总降水

(c) 中雨

(d) 大雨

(e) 总暴雨

图4为不同等级降水日数的小波方差图,可以看出,总降水日数及小雨日数的小波方差图中存在3个较为明显的峰值,降水日数序列的能量中心分别位于5 a、14 a和25 a的特征时间尺度,说明在这4年左右的振荡最为强烈,其中,最大峰值对应25 a的时间尺度,为降水日数变化的第一主周期,14 a和 5 a的时间尺度对应着第二、第三峰值,分别为降水日数变化的第二、第三主周期。中雨存在5个较为明显的峰值,分别为4 a、7 a、10 a、14 a和25 a,其中,降水日数变化的第一主周期同样为25 a,14 a、4 a、10 a 和 7 a 分别为中雨日数变化的第二至第五主周期。大雨日数存在4个较为明显的峰值,能量中心分别位于 14 a、25 a、10 a和2 a特征时间尺度,其中,14 a左右的周期震荡为大雨日数变化的第一主周期,25 a、10 a 和2 a分别为大雨日数变化的第二至第四主周期。总暴雨存在3个较为明显的峰值,分别为4 a、14 a和24 a,其中,14 a左右的周期震荡为总暴雨日数变化的第一主周期,24 a和4 a分别为总暴雨日数变化的第二、第三主周期。此外,从主振荡周期上看,香洲城区总暴雨日数减少的等值线还未闭合,说明在未来一段时间内该地区总暴雨日数将处于偏少的时期。

图4 不同等级降水日数小波方差

3.2.2 降水量的周期变化

图5为不同等级降水量小波变换的实部等值线图。由图5(a)可见,1981—2018年,年总降水量的变化过程中均存在着1~2 a、2~7 a、7~18 a、18~33 a 和33~38 a的5种尺度的周期变化规律。对应7~18 a周期,降水量经历了增多—减少—增多—减少—增多的正负交替4次丰枯振荡;对应18~33 a周期,降水日数经历了增多—减少—增多2次振荡变化。其中,小雨(图5(b))存在1~9 a、9~18 a和18~38 a的周期变化规律,中雨(图5(c))存在1~5 a、5~9 a、9~18 a、18~35 a和35~38 a的多尺度周期变化规律,大雨(图5(d))存在1~6 a、6~11 a、11~19 a、19~36 a和36~38 a 的变化规律,总暴雨(图5(e))存在1~2 a、2~9 a、9~20 a、20~31 a和31~38 a的周期变化规律。总体来说,与降水日数变化周期相似,香洲城区不同降水量级的年降水量同样呈现出多时间尺度的复杂嵌套,小尺度嵌套在较大尺度的周期性变化特征,且不同等级降水的日数与降水量的振荡周期大致相似。

(a) 总降水

图6为不同等级降水量小波方差图,可以看出,总降水量及小雨量级的小波方差均存在3个较为明显的峰值,在5 a、14 a和25 a的时间尺度振荡最为强烈。其中,最大峰值对应着25 a的时间尺度,为降水量的变化的第一主周期,14 a和5 a时间尺度分别为第二、第三主周期。中雨存在4个较为明显的峰值,为4 a、7 a、14 a和25 a,其中,最大峰值同样对应25 a的时间尺度,为降水量变化的第一主周期,14 a、7 a、4 a分别为中雨降水量变化的第二至第五主周期。大雨同样存在4个较为明显的峰值,为2 a、10 a、14 a和25 a,其中,25 a左右的周期震荡为大雨日数变化的第一主周期,14 a、10 a和2 a分别为大雨日数变化的第二至第四主周期。总暴雨存在3个较为明显的峰值,分别为5 a、15 a和25 a,其中,15 a左右的周期震荡为总暴雨量变化的第一主周期,5 a和 25 a分别为总暴雨量变化的第二、第三主周期。此外,从主振荡周期上看,香洲城区总降水量和总暴雨量减少的等值线还未闭合,说明在未来一段时间内该地区总降水量及总暴雨量将处于偏少的时期。

图6 不同等级降水量小波方差

3.3 总暴雨场次年际及年内变化特征

1981—2018年,珠海市香洲城区降水达暴雨以上等级共计412场,总暴雨出现频次总体呈波动上升趋势,速率每10 a为0.36次,2013年总暴雨频次达到峰值,2017年总暴雨频次最少。以旬为单位统计暴雨在年内发生的次数用于识别场次暴雨年内分布特征,结果表明,研究期内珠海市香洲城区暴雨最早出现于1月中旬,最迟出现于12月上旬,集中发生于4—10月,暴雨发生频次合计363场次,占场次暴雨总数的88.11%,其中,在4—6月前汛期雨季和7—10月后汛期雨季暴雨发生频次分别占场次暴雨总数的43.69%和44.42%。

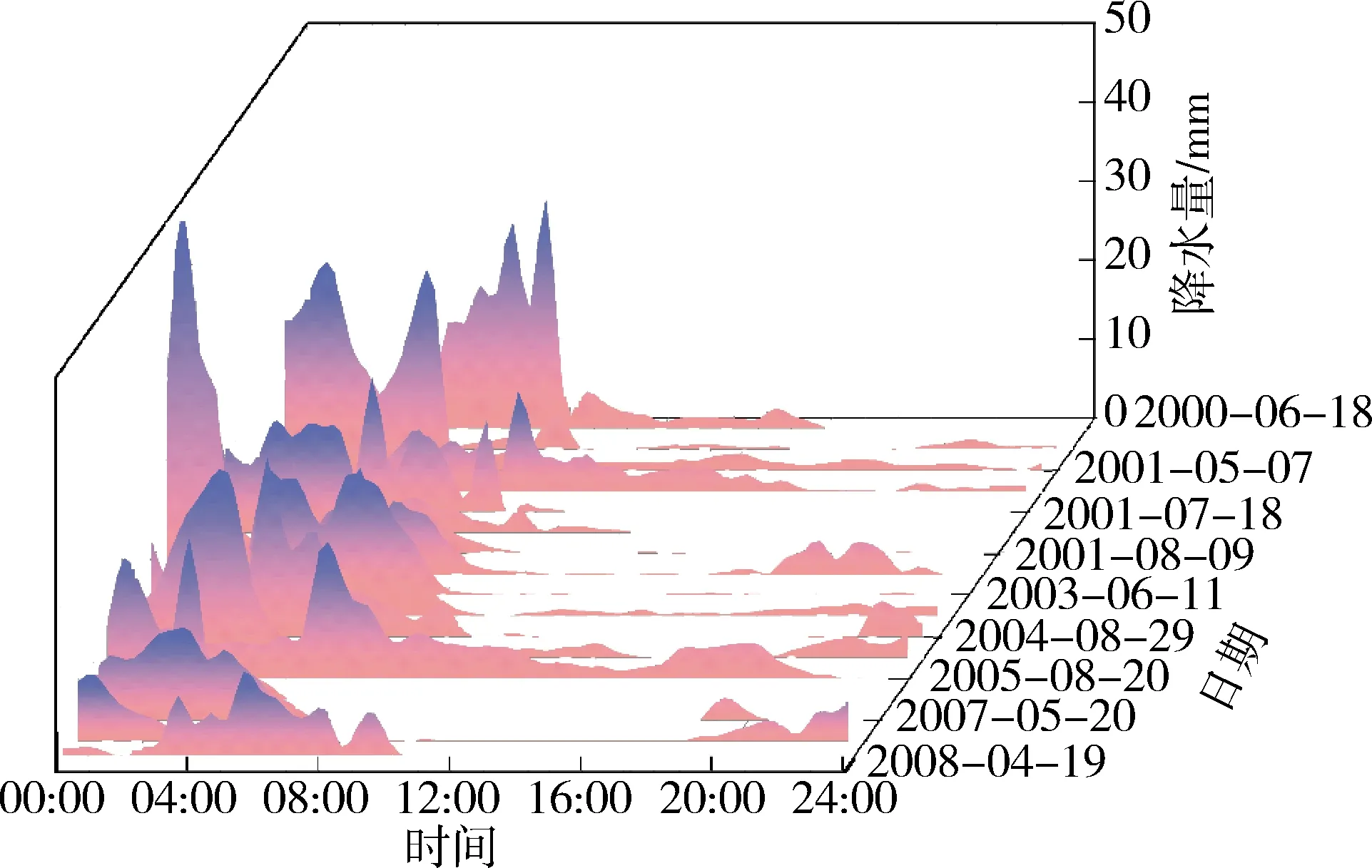

3.4 场次大暴雨时程分配及成因分析

通过珠海市2000—2018年逐日降水数据筛选出降水等级达大暴雨及以上等级的日期,以日为单位,对应NASA GPM IMERG时间间隔0.5 h的降水数据,利用Origin 8.0绘制统计出的研究期间51场大暴雨及特大暴雨的时程分配特征,结果见图7。由图7可见,场次暴雨持续时间在4.5~23 h 之间,且降雨时长有增加趋势。为进一步探究其原因,对香洲城区城市化发展带来的土地利用类型变化情况进行统计分析,结果如图8所示。可见,1981—2018年林地面积占比由39.29%上升至41.41%,这是由于珠海市设立经济特区伊始,大力发展旅游业,将保护生态环境作为城市发展的战略目标[20]。农田面积占比由23.34%下降到4%,农村居民点从有到无,大量农业人口转变为城镇人口[21],产业和经济快速发展,使得城市建设用地面积占比由35.11%上升到51.52%,从而导致香洲城区产生“城市热岛效应”,使城区降雨时长增长[22-23]。此外,51场暴雨中有39场峰值区间出现在夜间,8场出现在上午,6场出现在午间,5场出现在午后。究其原因,与空气中气溶胶粒子的日变化规律有关。据统计,近年来珠海市空气中PM2.5和PM10质量浓度分别为28.12 μg/m3和45.94 μg/m3,SO2和NO2质量浓度分别为7.62 μg/m3和30.21 μg/m3,CO和O3质量浓度分别为 0.77 μg/m3和58.83 μug/m3。且空气中PM2.5质量浓度在5:00—7:00达到高值,颗粒物浓度随太阳辐射的增强和近地面大气混合层高度的增加而下降。由于东南沿海的地理位置,在午后多出现局部对流天气,PM2.5质量浓度降低,随着晚高峰的出现,气溶胶浓度有所回升,因此,暴雨峰值多出现在夜间。

(a) 2000-06-18至2008-04-19

(a) 1981年

4 结 论

a.1981—2018年,珠海市香洲城区总降水量、小雨、大雨及暴雨等级降水量呈波动减小趋势,下降率每10 a分别为65.70 mm、2.45 mm、16.62 mm和 46.37 mm;中雨、大暴雨和特大暴雨呈增加趋势,每 10 a 增加幅度分别为0.52 mm、16.79 mm和28.23 mm。

b.总降水量的减少主要是由于大雨及暴雨减少所造成。年降水日数及总降水量的周期变化均经历了增多—减少—增多—减少—增多的4次正负振荡变换,并以25 a的周期振荡为第一周期。

c.场次暴雨持续时间在4.5~23 h之间,且降水时长有增加趋势,主要原因为城市化进程引起地面粗糙度增大对移动的降雨系统产生了阻碍效应,使城区雨时增长;暴雨峰值的出现时间频率由大到小排序为夜间、上午、午间、午后,这与空气中气溶胶粒子的日变化规律相关。