甘肃省铜矿富集区的成矿模式与找矿方向

2021-11-02张银定

张银定

(甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院,甘肃 酒泉 735000)

甘肃省铜矿富集区,是冈底斯成矿带多金属矿的重要组成部分,矿田内成矿类型丰富,地质构造复杂,南北长约14km,东西宽约2.0km~2.5km,面积约30km2。铜矿富集区规模较大,具有复杂的成矿作用和强烈的岩浆活动,最新勘查成果表明,在铜矿富集区,共发现了几处超铜矿床、铜矿床、小型铜矿床,以及多处铜矿点,矿体铜资源储量丰富,存在大量伴生金属资源,具有很高的经济价值,随着矿床的不断发现,甘肃省铜矿显示出巨大的找矿潜力。但铜矿富集区的勘探程度相对滞后,开发利用尚不成熟,一些影响找矿突破的有色金属来源、构造控矿观点、矿勘查靶区定位等问题,也没有得到有效解决,为了提高铜矿富集区的勘查效率,有必要对矿床进行更系统、更本质的了解,不断深化地质背景和成矿规律,对成矿模式与找矿方向进行总结,为甘肃省铜矿富集区的找矿工作提供参考意见。

1 甘肃省铜矿富集区地质特征

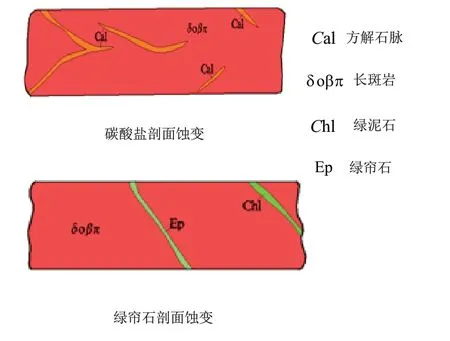

甘肃省铜矿富集区的出露地层,依次为大板岩群、滩间岩群、第五系。大板岩群呈东西分布,受侵入岩侵位,贯穿整个铜矿富集区,与侵入岩断层接触,褶皱、断裂等构造,主要分布在富集区西侧,在矿区北侧则多呈残留体,岩性单一,地壳和岩石圈厚度明显,岩石变形较强。滩间岩群呈近南北向分布,主要分布在铜矿富集区的断层东侧,由石英砂岩和泥质板岩组成,褶皱等地质构造发育明显,矿床产生潜在的重力失稳。第五系主要为粘土,分布在矿区南侧和北侧的沟谷,宽度大于2km,水平层理由含砾砂岩组成,表现出典型的矿床蚀变,交错层理由夹粉砂质板岩组成。地质剖面蚀变如图1所示。

图1 地质剖面蚀变特征

2 甘肃省铜矿富集区的成矿模式

通过对甘肃省铜矿富集区地质背景、富集规律、成矿环境的深入分析,得出铜矿富集区地球物理标志、地球化学标志、成矿系列的控矿因素,结合矿床特殊性,构成的铜矿总体成矿模式如下。

2.1 与俯冲作用相关的成矿模式

在断裂俯冲作用下,产生落雪组底部的矿床过渡层,铜矿富集区的裂谷带,火山活动活跃,火山活动带来矿质来源,形成了矿区的成矿带,与火山旋回一起控制成矿带的分布方向,另一方面,同生断裂影响了铜矿富集区的地质构造,为矿源上升、矿源运移富集提供通道,使金属矿源的主要赋存层位,分布在陡山陀组、因民组、黑山组、落雪组。裂谷带的三级裂陷槽控制了成矿亚带,与海湾滞流、潮坪藻席相、潮坪藻席相、古剥蚀面洼地堆积相,沿垂向剪切带底辟侵位,共同组成了铜矿富集区的成矿有利环境,裂谷带中的三级裂陷盆地,则控制了矿化富集区。铜矿富集区的矿床位于混杂岩带西侧,为火山活动、构造活动、洋壳向西俯冲的产物,由于洋壳向西俯冲的角度较低,洋壳与深部矿床的接触区域产生熔融,使岩石圈玄武质岩浆下降,成为岩流熔融的底垫,使深部温度进一步骤升至1500℃左右,促使气、液相、火山喷流相分离,形成富含大量成矿物质Cu的原始岩浆,为铜矿富集区的成矿提供热源。矿区内地层经历了动力变质作用、区域变质作用2个阶段的改造,受变质、变形的强烈作用,岩类形成片麻理和片理的地质结构,变质岩被改造成糜棱岩,东侧地表分布有大面积的矽卡岩带,矿体均为矽卡岩矿体。反演矿床的物探成果,当不断上侵的洋壳岩流,达到富矿物质聚集的有利空间位置,此时随着构造发育、温度降低,在长时间的汇聚下,洋壳岩流形成浅部岩浆,开始在成矿有利部位结晶,形成浅成浸入体。

2.2 与碰撞伸展作用相关的成矿模式

在铜矿富集区的碰撞造山带,受构造控制,层状和似层状矿体,会在层间断裂区域产出,该区域矿体经历了弧-陆碰撞后,形成现在不同的矿段。由于碰撞造山会产生热水沉积,在热水浸入岩石圈的伸展阶段,小角度相交层间断裂的矿区,会造成大规模岩浆沉积,在铜矿富集区大规模侵入,且在岩浆接触交代作用下,形成初具规模的铜矿体,岩浆胶结物沿中心向外分布,但该成矿期的成矿物质,仍未形成固定形态的铜矿体。在后期伸展阶段,北侧的角砾岩中心矿化较强,形成构造-岩浆-沉积构造,产生与碰撞伸展作用有关的斑岩成矿事件,在陆壳缩短作用下,形成铜厂沟、和红山等大型斑岩,这些大型斑岩对矿床结构产生影响,产生了具有陆壳源岩特征的花岗岩,花岗岩接触的地壳部分熔融,软流圈大幅上涌,地壳矿物重熔在下部热的软流圈,取代了较冷的岩石圈,促进密集区的高密度矿物发育。将喜马拉雅期成矿作为典型代表,将盆地流体系统、及相伴生的斑岩系统作为典型代表,碰撞伸展作用通过陆内转换产生的走滑伸展,在推覆剪切构造运动中,发育出许多大型和超大型矿床。在地壳环境下,大型和超大型矿床的强烈剪切应变,能够影响下地壳的熔浆,使熔浆以岩墙形式上升,向剪切带积聚,是赋矿地层的主要物质来源,赋矿地层的岩型矿体得到发育。在走滑和张性环境中,斑岩体受东西向构造挤压,地壳双倍增厚,上部围岩垂向张性构造,在角砾岩内部呈放射状发育,在拉张盆地发育新生代富碱侵入岩,进一步引发富含挥发成分的含矿岩浆上涌,为铜矿富集区发育提供有利环境,其矿元素形成温度较高的钼铜矿。

3 甘肃省铜矿富集区的找矿方向

根据对甘肃省铜矿成矿模式的认识,提出以下找矿方向。

3.1 斑岩型矿体的找矿方向

斑岩型矿体在铜矿的东北部角砾岩筒、角砾岩筒下部,均存在规模不大的里农斑岩体,地表山高坡陡、出露面积小,岩石类型为石英二长斑岩,变质岩石的矿化过程,分布规律明显,铜矿的矿区深部工程,也揭露了斑岩脉的宽度约为0.8m,推断矿床深部可能存在斑岩体。斑岩型矿体的深部矿化情况,未完全得到控制,东北部斑岩体主要位于断裂下盘,矿体规模小而一直未开采,中部区域还存在矿段浅变质的区域变质岩石,岩石类型为黑云母石英二长斑岩,经深部斑岩体岩石学勘查后,可知矽卡岩的产状与岩体,与铜矿富集区的接触带密切相关,接触带的矿石类型除了矽卡岩型矿石,还有构造改造型矿石,在深部岩体由陡变缓的部位,东西向剖面上的岩性,与异常岩石岩性具有一致的异常特征,布置勘探工程,勘查矿段岩体西侧的围岩类型[1]。分析可得围岩类型主要为砂板岩和石英砂岩,矿段褶皱变形发育不明显,变形特征显示的边缘俯冲角度小,成矿潜力与弧岩浆作用密切相关,铜矿富集区的重点勘查区域,分布在深部岩体的东南侧地区,采样角砾岩旁侧的凝灰岩时,令勘查点围绕深部岩体的环形构造。根据区域动力热流变质岩系,可知片岩类分布在古元古代达肯大坂岩群,该岩群存在与成矿系统、矿床类型相关变质矿石,变质矿物为石英、斜长石、绿泥石,原岩为沉积岩类,片麻岩类分布在达肯大坂岩群,原岩为花岗质岩类,岩石类型为二云二长片麻岩,大理岩类同样呈透镜状分布,分布规律为西北向,在达肯大坂岩群中仅见大理岩[2]。由此判断成矿有利部位分布在铜矿东北部的同生断裂、黑山组底部、层间断裂、钠质岩系带分布区、贯穿底部断裂发育的地段、沉积沉降中心、落雪组底部的过渡层、钠质岩系带分布区。

3.2 矽卡岩型矿体的找矿方向

在铜矿的中部区域,存在干矽卡岩蚀变,规模较大,而蚀变矿体是富集区的主要矿体,推测中部区域存在引起铜矿化的成矿岩体。铜矿的东部和东北部,下层存在引起岩化的成矿热液,为上部围岩的岩浆上侵提供通道,在成矿热液中心可以找到矽卡岩化的凝灰岩,凝灰岩伴随浅成低温热液型矿体,在坑道和钻孔中,控制角砾岩的矿体规模和展布方向,该岩石为铜金属矿体的重要成分,酸性流纹质火山岩线性喷发,主要依靠角砾岩的胶结物,地壳下部岩石变质,得到矿区的喜山期斑岩体。花岗斑岩等成矿物质,矿段受韧性剪切变质作用,呈脉状分布,通过钻孔设备和遥感设备,采样矿集区南东侧的孤峰地区,重点勘查角砾岩下部的成矿规模,推测角砾岩下面可能存在的岩体。识别浅成低温热液铜矿床相关的硅帽,根据物探标志和化探标志,从岩石地球化学特征角度出发,提取中部区域的多源地质信息数据,解译矿区水系沉积物异常,预测该区域利于成矿物质聚集[3]。针对中部区域的深部隐伏矿体,由成矿模式可知,富集区的矿后构造,与玛祖矿床构造类似,对深部隐伏矿体进行物探勘查,通过钻孔深部揭露矽卡岩型矿床的沉积岩石,根据岩石碎屑锆石的年龄,推测岩石碎屑锆石的沉积构造阶段在白垩时期,期间断层下盘的矿体错断,曾发生逆冲推覆作用,且钻孔深部揭露的断裂方向,表示岩墙中的洛巴堆组大理岩,在古陆边缘俯冲背景下,从西北剖面出发解译岩石岩性,由此判断中部区域的矿区深部,仍存在未被发现的铜矿体。

4 结语

此次研究针对甘肃省铜矿富集区,分析其成矿模式与找矿方向,拓宽了找矿思路,为铜矿富集区新一轮找矿实践提供理论指导,为找矿工作的部署提供理论基础,推动找矿工作向前发展,提供矿山生产的后备资源,延长矿山年限。