北方春玉米粒收品种阶段生长发育与温度因子的关系

2021-11-02于胜男高聚林于晓芳孙继颖梁红伟王志刚

于胜男,高聚林,明 博,王 振,于晓芳,孙继颖,梁红伟,王志刚

选择与区域热量资源匹配的玉米品种是保证其高产高效的前提[1-2]。虽然机械粒收技术在我国北方逐步示范推广,但是如何选择春玉米粒收品种实现品种与区域热量资源有效匹配,保障籽粒充分脱水和热量高效利用协同,仍然存在很多认识盲区。因此,通过不同品种间比较,探究品种阶段生长发育与温度因子的关系,明确北方春玉米粒收品种阶段发育特征,对于揭示春玉米粒收品种与区域热量资源匹配的机理具有重要意义。有研究表明,玉米生育期间日最高温度、日最低温度、日平均温度和日较差等温度因子均会对玉米产量产生影响[3]。玉米生育期间日最高温度、日平均温度和全生育期积温是影响千粒重、收获指数、产量等指标的关键因素[4]。气候变化背景下,日最高温度、日最低温度、日平均温度等发生显著变化,玉米产量与温度因子相关关系也产生变化[5]。IANNUCCI 等[6]研究认为,热量是影响玉米生殖生长阶段开花的重要环境因素,并会影响产量。李言照等[7]研究表明,玉米穗粒数受全生育期积温的影响;玉米千粒重和产量受开花到成熟期间积温的影响,与该阶段积温呈显著正相关关系,增大花后积温,即可以增加产量。XU 等[8]研究发现,生育期天数与产量呈显著正相关,与穗粒数、千粒重呈显著负相关。平均温度升高有助于提高作物产量,但超过最佳温度将导致作物产量下降和产量变异性增加[9]。在未来平均气温升高1.5~2.0 ℃的背景下,会由于干旱、洪涝等自然灾害的增加导致玉米减产,对于北方春玉米而言,日平均温度的升高对增产仍有正效应[10]。本研究以揭示北方春玉米粒收品种阶段生长发育与热量资源匹配的机制为切入点,通过连续3年大跨度品种×密度联网试验,研究不同春玉米品种阶段生长发育、产量形成与温度因子的关系,旨在为不同热量条件下春玉米粒收品种的选择和推广提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

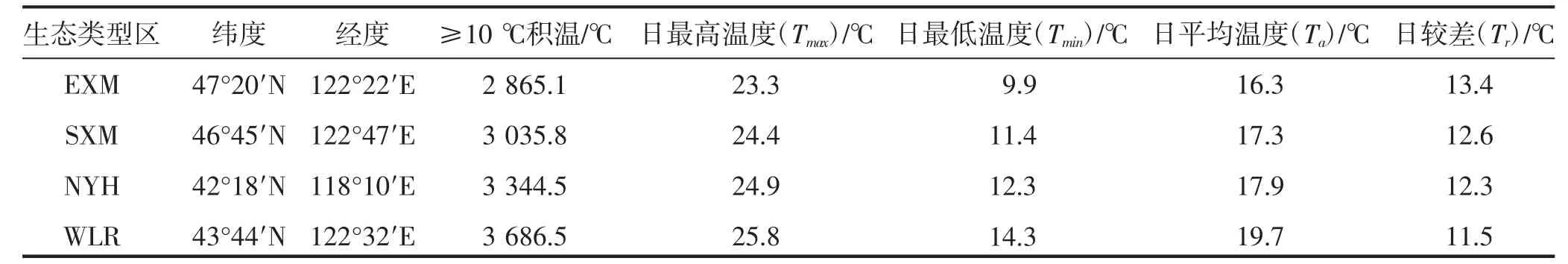

2017—2019年,在内蒙古东部4 个热量条件有显著差异的生态类型区:岭东温凉区(East Region of Xing An Mountain,EXM)、岭南温暖区(South Region of Xing An Mountain,SXM)、燕山丘陵区(North Region of Yan Hill,NYH)和西辽河平原区(West Liao River Plain,WLR),开展品种×密度联网试验。试验点地理坐标及各生态类型区热量条件概况见表1。

1.2 材料及设计

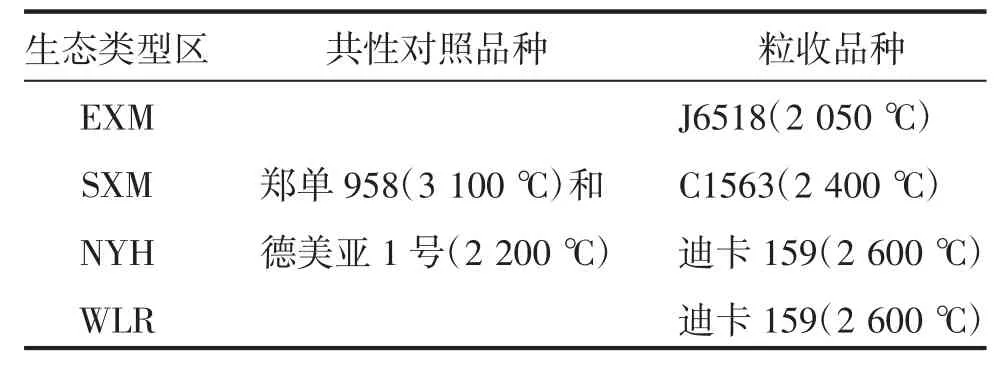

每个生态类型区皆以3 个品种为试验材料,包括:共性对照晚熟品种郑单958(ZD958)、共性对照早熟品种德美亚1 号(DMY1)、1 个经鉴选适宜当地种植的粒收品种(mechanical grain-harvesting variety,MHV),各生态类型区所选春玉米品种及其所需积温见表2。各品种均设6.0 万、7.5 万、9.0 万、10.5 万株/hm24 个种植密度。试验采取裂区设计,以品种为主区,种植密度为副区,3 次重复。各小区种植8 行,等行距0.6 m 种植,每小区宽4.8 m,长7.0 m,小区面积33.6 m2。各试验点以日平均温度连续5 d≥10 ℃为判定标准进行播种,均采用当地测土配方施肥量进行养分管理,底肥均为磷酸二铵(含N18%、P2O546%)和硫酸钾(含K2O 50%),拔节期追施尿素;杀虫、除草、灌溉等其他管理措施同当地大田生产。

表1 各生态类型区试验点地理坐标及热量条件

表2 各生态类型区选择春玉米品种及其所需积温

1.3 测定指标与方法

1.3.1 生育时期的记录及计算 春玉米生育期内于田间调查并记录以下生育时期:出苗期、吐丝期、生理成熟期。为准确记录生育时期到达日期,各处理内标定3 m 双行,记录双行内总株数,进行定株调查。生育时期以计数符合某生育时期标准的株数是否达到总株数的50%确定,根据某生育时期与下一生育时期到达日期计算该生育阶段生长天数。

1.3.2 地上部生物量的测定 各处理于吐丝期、生理成熟期取样,分别取3 株代表性植株(无病虫害影响且生长发育正常),紧贴地面将其砍下。于烘箱105 ℃杀青30 min,80 ℃烘干至恒重后称重,计算群体生物量。

1.3.3 测产及考种 于生理成熟期,选择无缺苗断垄且长势整齐的2 行实收,晾晒后进行考种,逐穗测定穗粒数后全部脱粒,测定千粒重;采用PM-8188型谷物水分测量仪测定籽粒含水量,并计算籽粒产量(按籽粒含水量14%折算)。

1.3.4 气象数据记录 气象数据来源于2017—2019年试验地气象站获取的全年逐日平均温度(Ta)、日最高温度(Tmax)、日最低温度(Tmin)等气象数据,用于计算各生态类型区玉米生育期内和各生育阶段温度因子及≥10 ℃活动积温。

日较差(Tr)/℃=日最高温度(Tmax)/℃-日最低温度(Tmin)/℃

1.4 数据处理

采用SPSS Statistics 20.0,USA 一般线性模型的固定模型进行方差分析;以SigmaPlot 12.5(Systat Software Inc·USA)进行线性模型回归、作图和差异统计检验(P<0.05)。显著性比较采用最小显著差异法(LSD),显著水平为P<0.05。

2 结果与分析

2.1 热量资源差异对不同春玉米品种生育期的影响

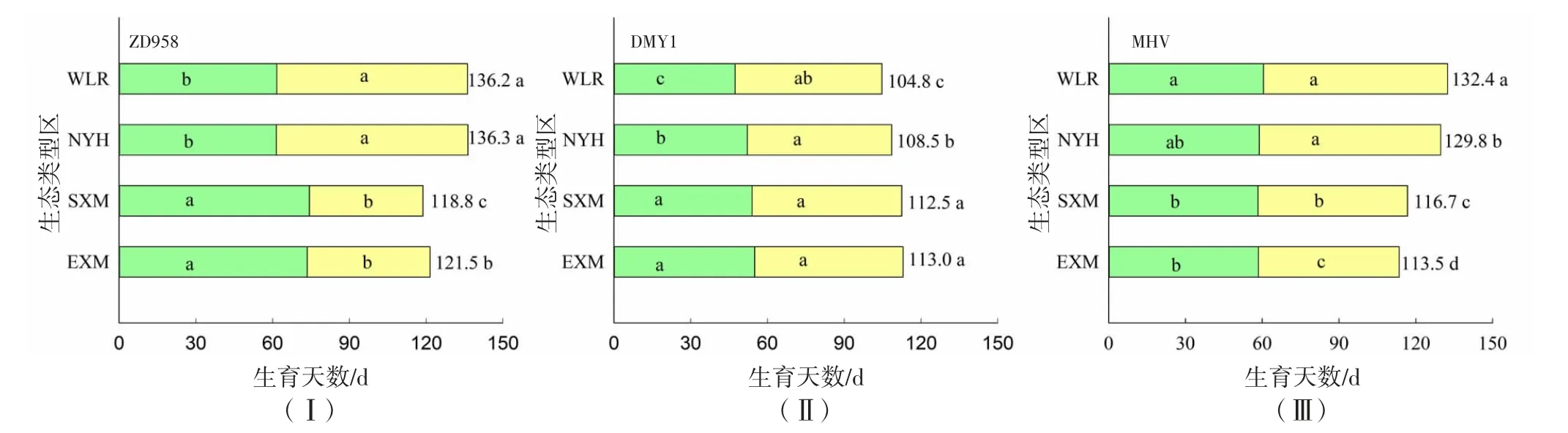

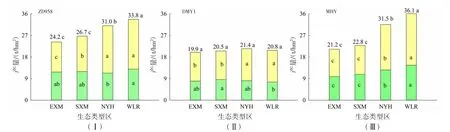

由图1 可知,热量资源对不同春玉米品种的阶段发育有显著影响(P<0.05)。晚熟对照品种ZD958在热量有限的岭东温凉区和岭南温暖区种植时不能正常成熟,从出苗至早霜死亡的生育天数为118.8~121.5 d,阶段生长发育对温度反应敏感,表现为花前生育天数明显延长,占总生育天数的59%,较热量充沛区域增加9~10 d;在热量充沛的燕山丘陵区和西辽河平原区ZD958 能够正常成熟,全生育期分别为136.2、136.3 d,花前花后生育天数之比为4.5∶5.5。早熟对照品种DMY1 在各生态类型区的生育期为104.8~113.0 d,表现为随着热量增加,生育期明显缩短,且主要是花前生育天数明显减少。在热量有限的岭东温凉区、岭南温暖区,花前花后生育天数比例均趋近5.0∶5.0;热量充足的燕山丘陵区和西辽河平原区,生育期较热量有限区明显缩短(P<0.05),花前生长天数缩短3~9 d,导致花前花后生育天数比为4.5∶5.5。但各生态类型区早熟对照品种DMY1 花后生育天数无显著差异,为56.4~58.0 d。粒收品种生育期随热量增加而延长,且主要表现为花后生育天数随热量增加显著延长(P<0.05)。热量有限区域内,粒收品种花前花后生育天数比为5.0∶5.0,热量充足区域内,粒收品种花前生育天数短于花后生育天数,花前花后生育天数比例为4.5∶5.5。

图1 不同春玉米品种生育天数在不同生态类型区的变化

2.2 不同春玉米品种阶段物质积累的差异

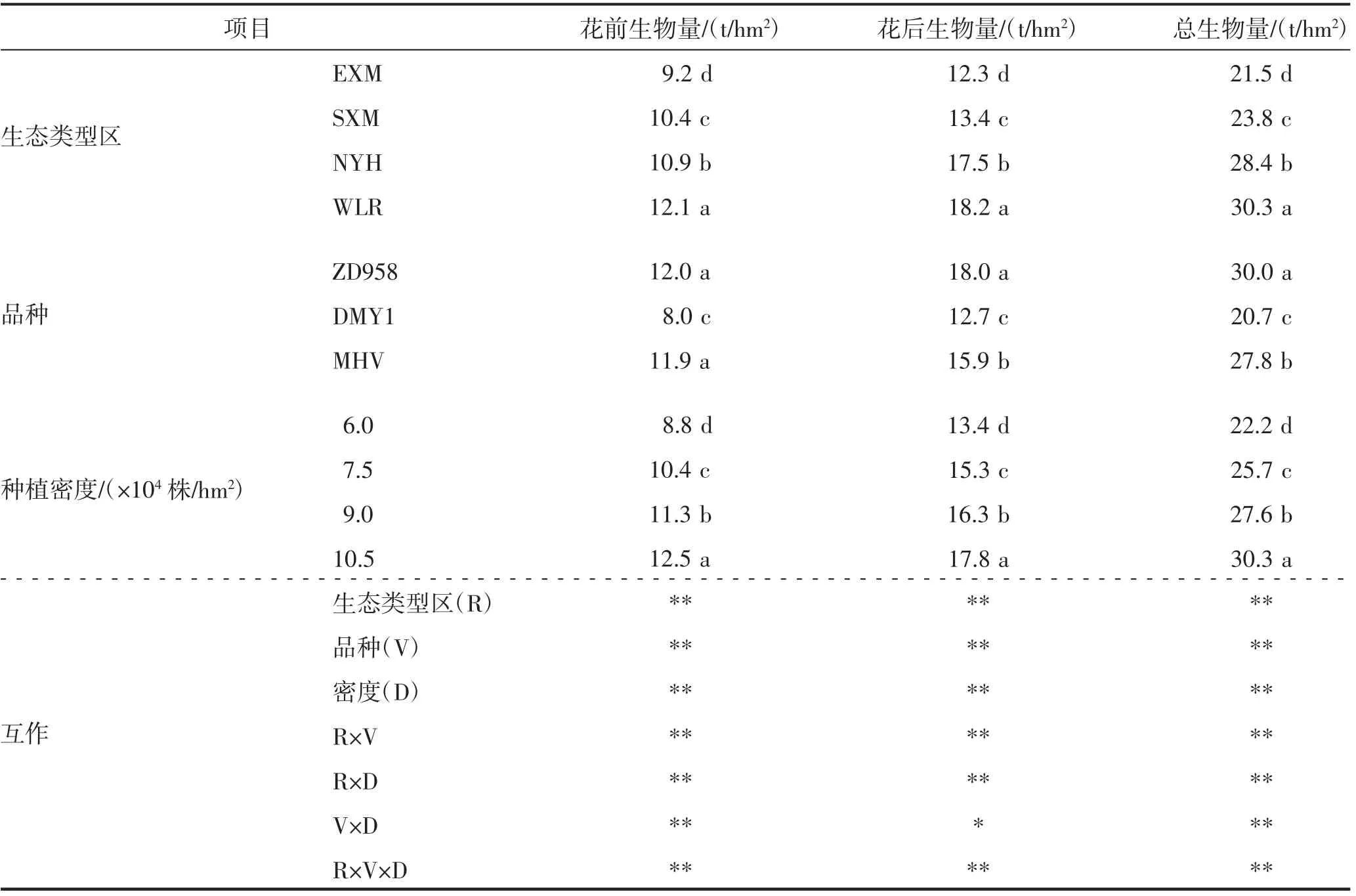

由表3 可知,生态类型区、品种、密度互作对春玉米不同生育阶段生物量存在显著影响(P<0.05)。热量充沛区域玉米花前生物量较热量有限区域高1.7 t/hm2,花后高5.0 t/hm2。品种间生物量也有显著差异(P<0.05),各生态区粒收品种的花前物质积累量显著大于早熟对照品种DMY1(P<0.05),花后生物量则处于中等水平,总生物量表现为小于晚熟品种ZD958、大于早熟品种DMY1。玉米生物量随密度增大而增大。

由图2 可知,晚熟对照品种ZD958 总生物量表现为热量充足的燕山丘陵区、西辽河平原区大于热量有限的岭东温凉区、岭南温暖区。花前阶段,热量充沛的西辽河平原区生物量高于岭东温凉区、岭南温暖区和燕山丘陵区。花后阶段,生物量随着热量资源总量增加显著增加;早熟对照品种DMY1 的总生物量随区域内热量增大无显著变化(P>0.05),花前生物量表现为岭南温暖区>岭东温凉区>燕山丘陵区>西辽河平原区,花后生物量则表现为热量充足的燕山丘陵区和西辽河平原区略高于热量有限的岭东温凉区、岭南温暖区。各生态类型区粒收品种生物量随热量资源增加而增大,总生物量、花前花后生物量均表现为西辽河平原区>燕山丘陵区>岭南温暖区>岭东温凉区,且热量充沛地区粒收品种生物量均显著高于热量有限区域(P<0.05);热量充足的燕山丘陵区和西辽河平原区粒收品种生物量分别为31.5、36.1 t/hm2,热量有限的岭东温凉区和岭南温暖区粒收品种生物量分别为21.2、22.8 t/hm2。

2.3 热量资源差异对不同春玉米品种产量的影响

由图3 可知,晚熟对照品种ZD958 在热量条件不同生态类型区种植,产量差异显著(P<0.05),表现为热量充沛区域>热量有限区域。在热量有限的岭东温凉区、岭南温暖区,产量为8.7~10.7 t/hm2;热量充沛的燕山丘陵区及西辽河平原区,产量为13.4~16.1 t/hm2,表现为随着热量资源的增加产量显著提高。早熟对照品种DMY1 在各个生态类型区产量无显著差异(P>0.05)。热量有限区域产量相对较高,为10.2~10.3 t/hm2;热量充沛区域产量相对较低,为10.0~10.1 t/hm2。各生态类型区粒收品种均于所在区域获得较高产量,产量水平表现与各地热量资源水平一致,热量有限区域为11.1~12.7 t/hm2,热量充沛区域为16.1~16.9 t/hm2。

表3 生态类型区、品种、密度及其互作对春玉米不同生育阶段生物量的影响

图2 不同春玉米品种在不同生态类型区的生物量比较

2.4 温度因子对春玉米不同生育阶段生长发育的影响

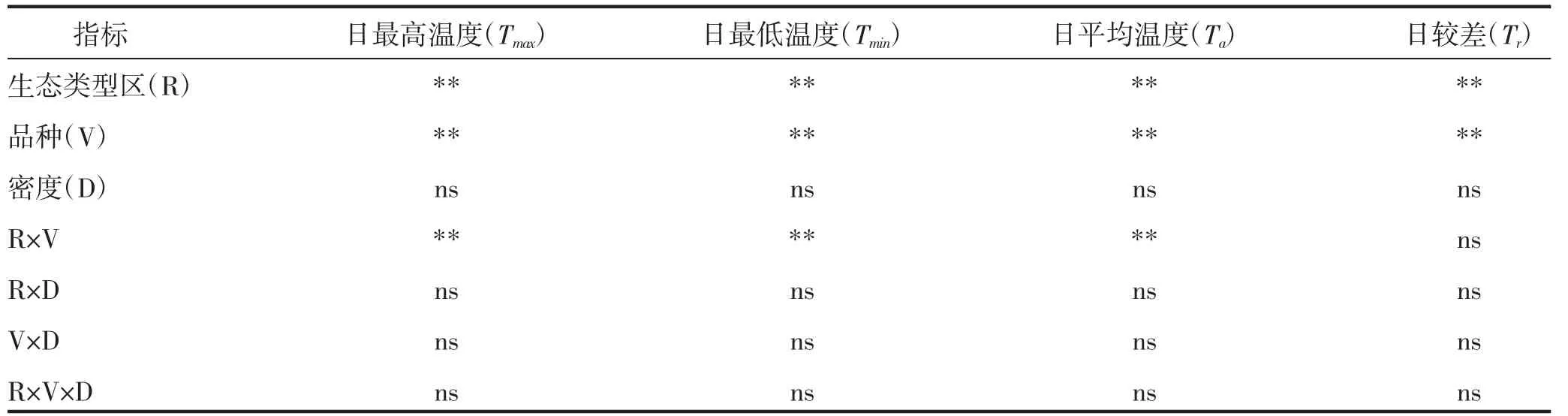

2.4.1 温度因子对春玉米花前生长发育的影响 由表4 可知,不同生态类型区、不同品种之间,阶段温度因子差异极显著(P<0.01),不同密度间温度因子无显著差异(P>0.05)。生态类型区、品种互作,花前阶段Tmax、Tmin、Ta差异极显著(P<0.01),由于Ta是生态区内Tmax和Tmin的平均值,Tr是Tmax和Tmin的差值,Tmax、Tmin的变化对Ta影响极显著,对Tr影响不显著。

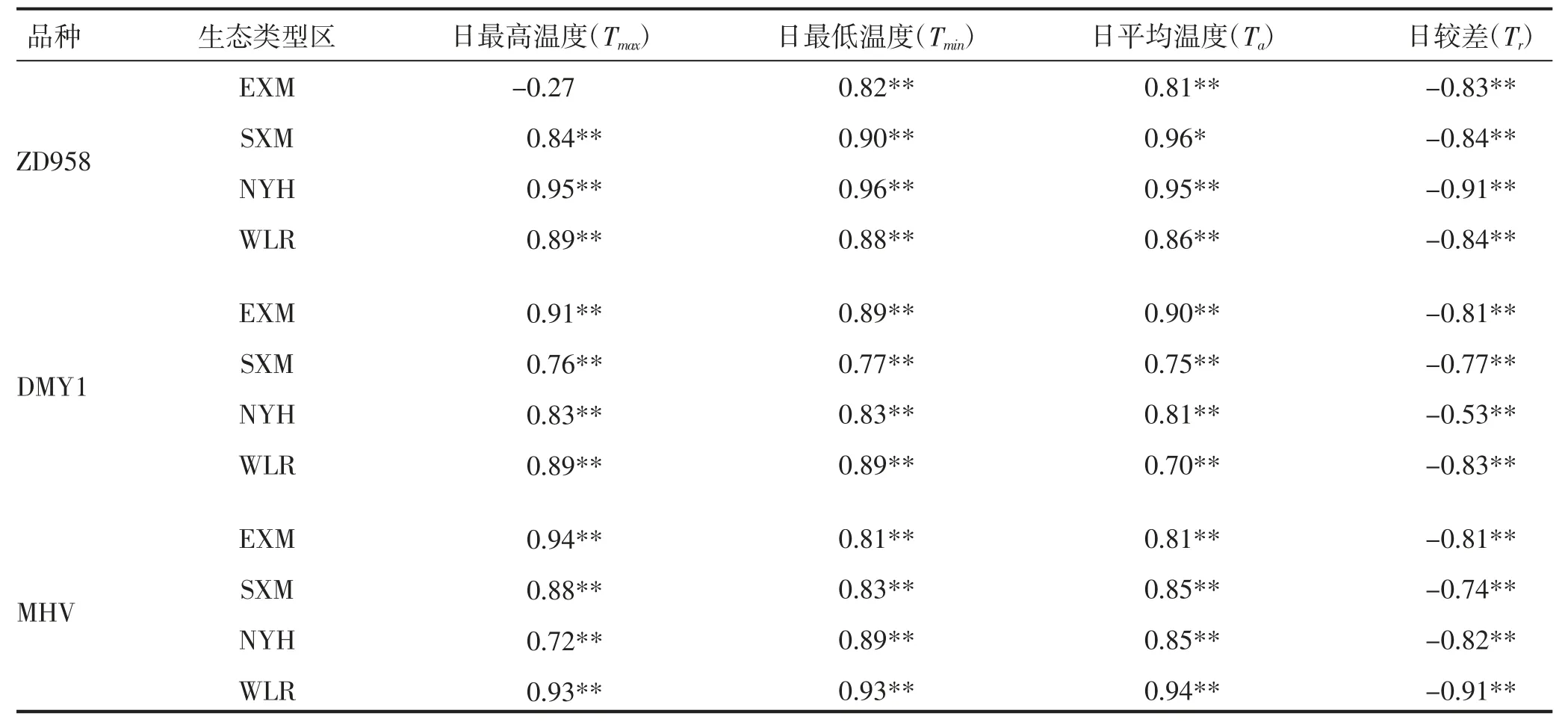

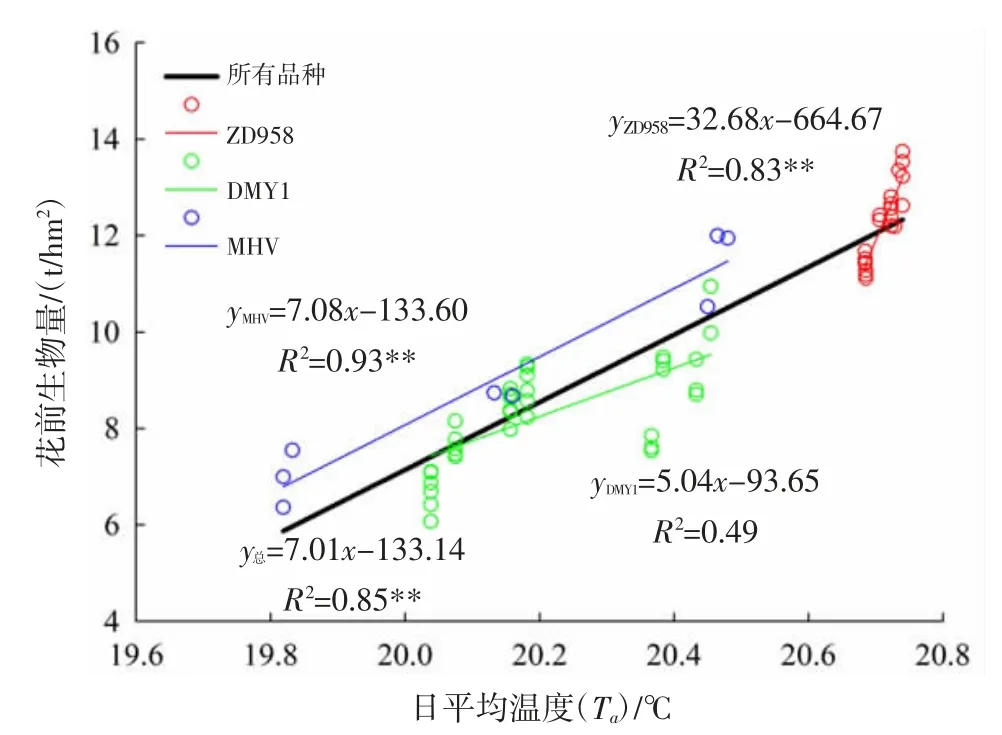

由表5 可知,Ta与春玉米花前物质积累呈显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)正相关关系,而Tr与花前物质积累呈显著(P<0.05)负相关关系。将所有春玉米品种花前物质积累量与Ta进行拟合发现,其关系符合y=7.01x-133.14 的关系式。

图3 不同春玉米品种产量随生态类型区的变化

表4 生态类型区、品种、密度互作对春玉米花前阶段温度因子的方差分析结果

表5 温度因子对春玉米花前阶段物质积累的相关性分析结果

由图4 可知,春玉米花前物质积累对Ta非常敏感,Ta在19.8~20.8 ℃,变化1 ℃,春玉米花前生物量可相差1 倍。从不同品种看,晚熟对照品种ZD958花前阶段Ta最高,介于20.6~20.8 ℃,积累的生物量最大,花前阶段生物量与Ta呈y=32.68x-664.67 的线性关系,其斜率明显大于所有品种拟合线斜率;早熟对照品种DMY1 符合y=5.04x-93.65 的线性关系,其斜率明显小于所有品种拟合线斜率,热量充足的燕山丘陵区和西辽河平原区花前Ta处于较高水平,导致早熟对照品种DMY1 植株发育快,生物量低于其他品种;各生态类型区粒收品种花前生物量与Ta符合y=7.08x-133.6 的线性关系,与所有品种拟合线平行,斜率相当,花前Ta每增加0.1 ℃,粒收品种花前生物量增加0.71 t/hm2。总体看来,晚熟对照品种ZD958 和早熟对照品种DMY1 花前Ta与生物量关系与整体规律偏离较大,而粒收品种与所有品种整体规律相近,说明当地适宜的粒收品种与花前阶段热量条件更匹配,利于花前物质积累。

图4日平均温度(Ta)对不同春玉米品种花前物质积累的影响

2.4.2 花后温度因子对春玉米生长发育的影响 由表6 可知,生态类型区、品种及其互作对春玉米花后各项温度因子有极显著影响(P<0.01),密度对其影响不显著(P>0.05)。

表6 春玉米花后温度因子对生态类型区、品种、密度互作响应的方差分析结果

由表7 可知,所有温度因子中,仅Tr对春玉米花后物质积累有积极影响。除岭东温凉区生育期不足早霜严重春玉米减产外,Tr与晚熟对照品种ZD958 的花后物质积累呈现极显著(P<0.01)正相关关系。Tr与早熟对照品种DMY1 物质积累相关不显著(P>0.05),说明品种越区种植条件下,春玉米品种生长发育所需热量与区域热量是否匹配是主导因素,花后Tr是否适宜品种阶段生长发育在热量不匹配的前提下不具参考意义。但从生态适宜的粒收品种来看,Tr与其花后物质积累呈极显著正相关关系(P<0.01)。进一步将春玉米花后生物量与Tr进行拟合发现(图5),晚熟对照品种ZD958 和早熟对照品种DMY1 花后生物量与Tr相关不显著(P>0.05),粒收品种花后生物量与Tr符合y=7.94x-82.68 线性关系,花后Tr每增加0.1 ℃,粒收品种花后物质积累增加0.79 t/hm2。

3 讨论与结论

玉米不同生育阶段所需最佳生长温度不同[11],日最高温度过高或日最低温度过低均会导致玉米生长发育受到胁迫而减产[12-13]。TIGCHELAAR 等[9]提出全年日平均温度的升高会显著影响粮食产量,粮食产量随全年日平均温度的升高呈先增后减趋势,一旦全年日平均温度超过最佳阈值,每升高1 ℃,粮食产量降低7.4%。李海燕等[14]研究发现,不同生育阶段内积温、降水量和太阳辐射等因素显著影响玉米叶片的生长发育。王琪等[15]研究发现,苗期日平均温度上升1 ℃,玉米出苗率提高17%。苗期较低的日平均温度可以起到壮苗、蹲苗的作用,对玉米生长发育有利,同时苗期较低的日平均温度与花粒期较高的日平均温度对玉米产量形成有利[16],但日平均温度过低,玉米遭遇低温冷害,体内酶活性降低,生长发育受阻[17-20]。玉米营养生长阶段≥10 ℃积温每提高100 ℃,叶面积增大10%,干物质积累量提高8%[21],营养生长期间的日平均温度与玉米生长速率呈线性相关,日平均温度每上升1 ℃,营养生长期玉米生长速率提升5%。花后日平均温度较低导致玉米干物质积累量减少[21-22]。有学者提出,灌浆期较低的日平均温度和较高的日较差有利于灌浆时间的延长[23]。玉米灌浆期日最高温度和日平均温度与穗粒数、千粒重呈负相关关系[24],即灌浆期温度高,并不利于产量的形成。玉米吐丝前15 d 至吐丝后15 d 以及籽粒灌浆初期日最高温度过高和日最低温度过低均影响开花授粉,籽粒建成受到胁迫,导致玉米减产15.1%~22.1%[24]。

表7 温度因子与不同春玉米品种花后物质积累的相关分析结果

图5 不同生态类型区Tr 与不同春玉米品种花后物质积累的关系

明博等[25]研究发现,产量性状与不同生育阶段的多个气象因子显著相关,产量与苗期、营养生长阶段日较差显著正相关;花期(抽雄-吐丝)前后的日最高温度影响穗粒数。国内外学者通过播种期的调整调节玉米生育期间温度因子[26-27],使玉米生长发育阶段与区域热量条件适配。本研究表明,生态适宜品种花后日较差与玉米花后物质积累呈显著正相关,适宜的日较差促进玉米籽粒灌浆。这与李言照等[28]研究结果一致。

本研究发现,晚熟对照品种ZD958 在热量有限区域种植,花前较低的日平均温度抑制其生长发育,使其生育天数明显延长;花后日平均温度、日较差过低会抑制其物质积累。早熟对照品种DMY1 在热量充足区域种植,花前较高的日平均温度则使其生长过快,而物质积累不足;花后早熟品种DMY1 生物量积累与区域内温度因子无显著相关。生态适宜品种花前花后生育天数比例在4.5~5.0∶5.0~5.5,在合理分配营养生长和生殖生长天数的前提下,花前日平均温度(Ta)每升高0.1 ℃,物质积累增加0.71 t/hm2,花后日较差(Tr)每提高0.1 ℃,花后物质积累提高0.79 t/hm2。因此,粒收品种播种期调整时要充分考虑其阶段发育特征,在保障阶段生育天数比例为4.5~5.0∶5.0~5.5 的前提下,应使其花前具备相对较高的Ta,而花后处于相对较高的Tr,这是其阶段生长与热量资源充分匹配,实现高产高效的基础。

日平均温度(Ta)、日较差(Tr)分别是影响春玉米花前、花后生长发育的核心温度因子。晚熟品种越区种植于热量有限区域,花前Ta较低,延长了花前生育天数,导致花后生育天数不足,致使晚熟品种无法成熟,降低产量和品质;早熟品种越区种植于热量充沛区域,花前较高的Ta使其发育快,花前生育天数缩短,干物质积累不足,无法发挥产量潜力,造成大量热量资源浪费;生态适宜的粒收品种花前花后生育天数比例在4.5~5.0∶5.0~5.5 时,花前较高的Ta能保障物质充分积累,花后较高的Tr能促使其充分快速灌浆,实现高产、宜粒收。