氧化亚铜-纤维素复合材料的制备与应用进展

2021-11-01吴树颖冯郁成

吴树颖 冯郁成 张 霄 杨 飞

(华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室,广东广州,510640)

纤维素是一种由D-脱水吡喃葡萄糖苷单元(AUG)通过β-1,4-苷键连接形成的线性聚合物[1],是地球上最丰富的天然高分子,广泛存在于木材、麻类、藻类、棉花和海洋生物等自然资源中,是一种取之不竭、廉价易得的生物原料[2-3]。制浆造纸工业利用纤维素生产浆纸产品的历史由来已久,现代以来随着化学品、能量回收工艺的成熟,已实现在较低污染负荷下的工业循环。然而传统制浆造纸行业仍然面临能耗高、产品形态种类单一、对纤维素资源的利用较为初级,经济和环境综合效益不高等问题[4]。因此,纤维素的高值化利用已成为行业一大研究热点[5]。其中,在纤维素表面负载金属基粒子(Ag、TiO2、Cu、Cu2O等)制得纤维素基复合材料[6-8],可赋予材料抑菌、光催化性能、防紫外等性能,拓宽天然纤维素的应用场景,具有重要的研究意义与价值。

氧化亚铜(Cu2O)是一种p型半导体,其禁带宽度为2.2 eV[9],直接带隙较窄,具备良好的可见光吸收能力、光催化性能和较高的电子迁移速率。Cu2O还是一种无机抑菌剂[10],具有低毒、价格相对低廉、吸附系数高等优点,被广泛应用于传感器[11]、离子电池[12]、光催化[13]、太阳能转化[14]、抗菌材料[15]、船体防污涂料[16]等领域。已有研究者制备出了各种纳米结构Cu2O,并用作光催化剂,其对有毒染料等有机污染物表现出优异的降解性能。同时,亦有研究工作使用Cu2O光解水制取氢气[17]、还原CO2[18],在新能源和环境保护领域展示出重大的应用价值。

Cu2O的催化性能随着粒子直径的减小、比表面积的增大而增强[19],然而在实际的应用中,使用粉状Cu2O,特别是纳米级Cu2O,Cu2O粒子很容易因范德华力和较高的表面自由能而团聚,比表面积减小导致催化活性下降。此外,Cu2O在工程应用中还存在操作困难、难以回收、粉尘污染等缺陷。将Cu2O粒子分散并负载在固相载体上能有效解决这些困难,避免Cu2O粒子泄露到环境中[20],更好地发挥Cu2O的催化性能和抗菌活性。纤维素具有良好的生物相容性和生物降解性,并且由于配位作用和表面的电荷效应,以及大量亲水基团—OH的存在,能够促进金属纳米晶体在表面的团聚和生长。这些特点使纤维素成为半导体光催化剂载体材料的有力候选者。

目前已有许多研究者开展了在纤维素上负载Cu2O粒子的研究工作,并将制得的Cu2O-纤维素复合材料应用于光催化降解、医疗卫生领域,展现出巨大的应用价值。目前研究中出现的负载方法以液相还原法为主,纤维素纤维既可以作为固定Cu2O颗粒的载体,也可以作为还原剂和稳定剂,起到调控晶体形貌、防止Cu2O粒子团聚的作用,适用于Cu2O的原位合成。本文围绕Cu2O-纤维素复合材料近年来的研究进展,对其制备方法以及液相还原法负载的机理进行综述,并对目前这类复合材料的应用情况以及未来研究方向进行总结和展望。

1 Cu2O性质

Cu2O是铜的一价氧化物,其颜色随晶型、粒径和制备方式的不同而略有差别,一般为黄红色。Cu2O的化学性质活泼,既具有还原性也具有氧化性,在干燥条件下较稳定,但在潮湿空气中容易被氧化,生成黑色CuO,在酸性溶液中则发生歧化反应,生成二价铜与铜单质。同时Cu2O还是一种p型半导体,在光照下即可激发光生载流子,产生电子-空穴对,这些空穴容易得电子因而具有较强氧化性,可作为某些有机物的氧化剂,亦可作为反应的催化剂[21]。

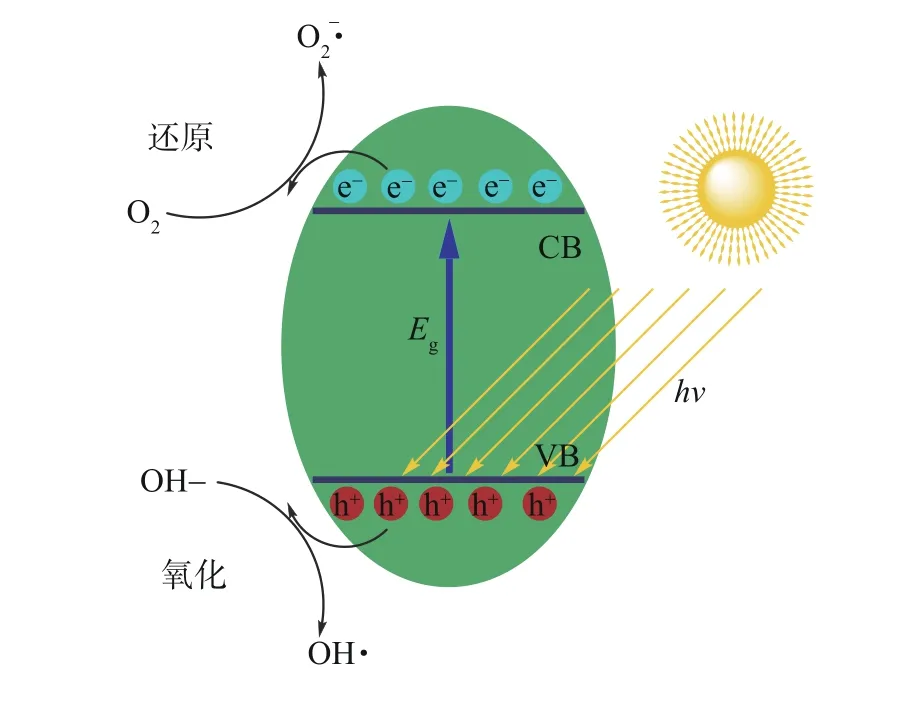

Cu2O光催化原理如图1所示。Cu2O中的价带(VB)电子吸收太阳能发生能级跃迁进入导带(CB),相应产生带正电的空穴。具有还原性的电子与空气或者溶液中的O2结合生成超氧自由基阴离子,空穴与氢氧根离子结合生成氢氧自由基。2类物质均具有极高的化学反应活性,能进攻溶液中的有机大分子或者H2O分子,从而将复杂的有机污染物降解为简单的小分子(CO2、H2O等),或者光解水制氢[22]。

图1 Cu2O光催化机理Fig.1 Photocatalytic mechanism of Cu2O

Cu2O和TiO2同为半导体氧化物催化剂[23],但与后者不同,Cu2O的禁带宽度(Eg)更小,这意味着激发电子-空穴对所需的能量更小,根据光子的能量公式(如式(1)所示)可知,波长小于560 nm的光即可满足激发条件(按Eg为2.2 eV[9]计算),落在可见光范围(400~800 nm)之内,而TiO2则在紫外光条件下才能工作。除了可利用的波长范围更广之外,Cu2O作为催化剂还具有低毒性、成本相对较低等优点,这使得Cu2O在光催化领域具有其他催化剂难以比拟的优势。

Cu2O具有良好的抑菌活性,它既可以通过产生活性氧杀菌[24],也可直接与生物蛋白质发生作用,生成巯基铜化合物,干扰细胞正常的代谢活动,导致细胞死亡。同时,Cu2O还能吸附于细胞表面,与细胞壁、细胞膜直接作用,导致膜结构无法正常工作,细胞通透性增加,从而达到抑菌的效果。此外,Cu2O还具有很低的生物毒性,体外和体内的细胞学实验研究表明,Cu2O对正常前列腺上皮细胞无显著抑制作用[25],其通过血液进入小鼠体内后对肝肾毒性很小,且可以快速被肝脏代谢,不会对给药小鼠体重和行为带来负面影响[26]。这就使得Cu2O成为一种优良抗菌材料,可应用于与人体密切接触的医疗卫生领域。

Cu2O亦可应用于传感领域,可对H2O2、葡萄糖、氨气、CO、NO2等物质进行检测[27-29];其主要原理为由于Cu2O化学性质活泼,被检测物质在其表面发生氧化还原反应,产生电子转移,从而将被检测物质的浓度和类型转化为电信号,通过检测产生电流的大小,定量获得被检测物质的浓度大小[30]。与传统的检测方法相比,这一方法具有灵敏度高、操作简便、反应迅速等优点。

综上所述,由于活泼的化学性质以及独特的理化性质,Cu2O可在光催化降解、太阳能电池、生物抗菌材料、传感器等多个领域发挥作用。

2 Cu2O-纤维素复合材料的制备

Cu2O改性的纤维素基功能材料已得到了广泛的研究。纳米Cu2O在纤维素上的负载方式可分为异位法(ex-s i tu)和原位法(in-si t u)2种[31]。

异位法需先制备Cu2O纳米粒子(Cu2O NPs),然后再将其上样到纤维素基质上,纳米粒子的负载往往通过物理方式实现。异位法制备Cu2O-纤维素复合材料在目前的研究中出现较少,制备方式有物理混合、交联剂黏合、静电纺丝等[32]。

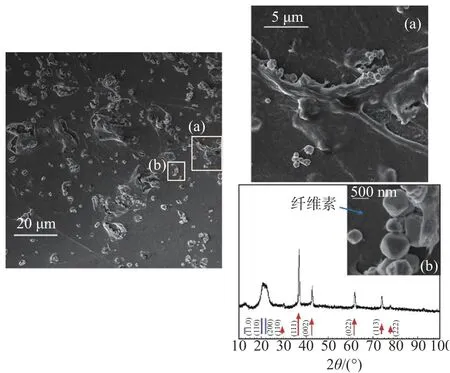

Alireza等人[33]通过化学还原制得Cu2O和Cu粒子,将之分散在LiOH/尿素水溶液中制成悬浮液,与纤维素溶液混合后旋涂到二氧化硅晶片上,成功制得了Cu2O NPs-纤维素杂化膜,如图2所示。Nie等人[34]将氧化石墨烯(GO)和微晶纤维素(MCC)配成悬浮液,混合后加入Cu2O粒子,加热并磁力搅拌制得水凝胶,经冷冻干燥等后处理合成了MCC/Cu2O/GO复合泡沫,对亚甲基蓝展现出优异的光催化降解活性。Turalija等人[35]利用Fehling试剂检测醛基的原理,以硫酸铜为铜源,制备了Cu2O NPs,之后使用商业颜料黏合剂体系成功将Cu2O结合到纺织品表面,1 kg织物的铜负载量为250~270 mg,经过多次洗涤后降低到初始值的50%~60%,但仍表现出良好的抗菌性能。使用交联剂黏合的方式对化学试剂的消耗较多,且需要使用专门的设备(浸涂机),制备流程较复杂,成本也较高。旋涂分散、物理共混、交联剂黏合等方式制得的复合材料Cu2O的分散性难以保证,且与纤维素的结合也不够稳定,容易在外力作用下脱离流失。

图2 含八面体Cu2O纳米粒子的纤维素溶液旋涂生产杂化材料的HR-SEM图像和XRD曲线[33]Fig.2 HR-SEM images and XRD curve of hybrid material produced by spin-coating technique with cellulose solution containing octahedral Cu2O NPs[33]

使用原位法在纤维素上负载Cu2O NPs,通常为两步反应:第一步先让铜离子吸附固定在纤维素表面,第二步引发还原反应生成不溶性的Cu(I)氧化物完成负载。和异位法相较,原位法是一种更直接的制备方式,具有化学试剂使用少、制备方便、成本低廉、过程清洁等优点,且其制得的Cu2O粒子粒径分布更窄,与纤维素基质的结合更牢[36],分散性更好,化学活性更强,故在研究中得到了更多的应用。下文主要叙述原位法负载Cu2O的方法。

2.1 水热法

水热法是一种将一定比例的前驱物放于密闭的反应釜内,在高温高压下反应,使通常条件下难溶的物质溶解并重结晶,最终获得反应产物的制备方法[37]。水热法可制备纯Cu2O,通常步骤为:将含铜前驱物(醋酸铜、氢氧化铜、硫酸铜等)、表面活性剂和按照化学反应计量比计算得出的一定量的还原剂(通常为葡萄糖)溶解于去离子水中,充分搅拌溶解后移入材质通常为聚四氟乙烯的反应釜内胆中,之后将反应釜加热并在高温下保持一定时间,待其冷却,通过过滤离心等手段收集Cu2O产物[38]。

水热法负载Cu2O和水热法制备Cu2O流程类似,将铜前驱体与纤维素以及其他反应原料加入反应釜中,在高温高压下持续反应一段时间即可制得Cu2O-纤维素复合材料。Bhutiya等人[39]从绿海藻中提取出具有燕窝式网络结构的纳米纤维素,使用水热法,以CuCl2·H2O、Na2CO3为原料,成功在海藻纤维素上原位再生Cu2O纳米棒。制得的Cu2O纳米棒沉积的海藻纤维素片对革兰氏阳性(金黄色葡萄球菌,嗜热链球菌)和革兰氏阴性(铜绿假单胞菌,大肠杆菌)微生物均具有很好的抗菌活性。水热法的反应条件较强烈,容易引发纤维素降解,影响制得复合材料的后续应用。同时,操作较繁琐,和其他合成方法相比不占优势,在目前纤维素上负载Cu2O的研究中出现不多。

2.2 液相还原法

液相还原法是近来研究者使用的主流方法,具有操作便捷、反应迅速、成本低廉、过程可控等优势。亦可用此法制备纯Cu2O,其原理为使用硼氢化钠、肼、羟胺、葡萄糖[40]、抗坏血酸[41]、甲醛等还原剂将铜盐溶液(CuSO4、CuCl2等)中Cu2+还原,使生成的Cu2O结晶析出。为防止生成的Cu2O粒子团聚,常常向反应体系中加入十六烷基三甲基溴化铵、聚乙烯吡咯烷酮和聚乙二醇等表面活性剂作为保护剂,对最终制得的Cu2O粒子形貌和尺寸的控制则通过使用有机模板实现[42]。使用液相还原法制备Cu2O的研究由来已久,至今已有许多研究者通过调控反应条件制备了具有不同晶型形貌的Cu2O[43]。

使用液相还原法在纤维素上负载Cu2O,其制备流程和反应机理与制备纯Cu2O类似。此时,纤维素可作为保护剂和有机模板,在Cu2+还原过程中吸附锚定Cu2+,使Cu2O晶体在纤维素表面生长并固定下来,纤维素分子链在生长过程中通过空间位阻以及表面羟基官能团和Cu2O的相互作用引导、限制Cu2O晶体的生长。故使用此法制备Cu2O-纤维素复合材料时,可以省去表面活性剂的使用,避免有机物的引入降低Cu2O的光催化活性。

按照反应使用的还原剂种类,可以将合成方法分为外加还原剂和不外加还原剂2种。

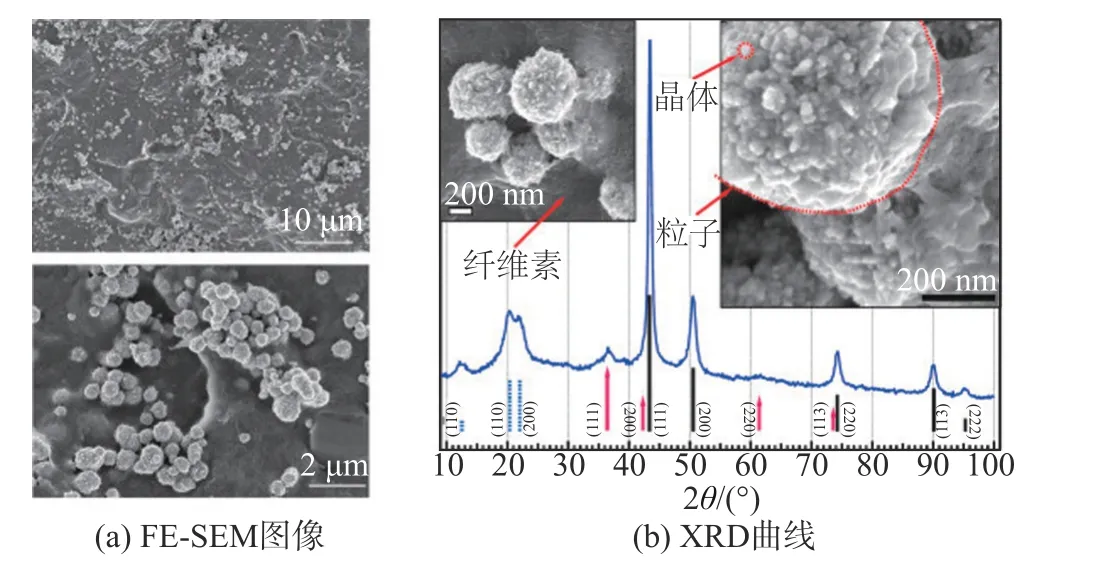

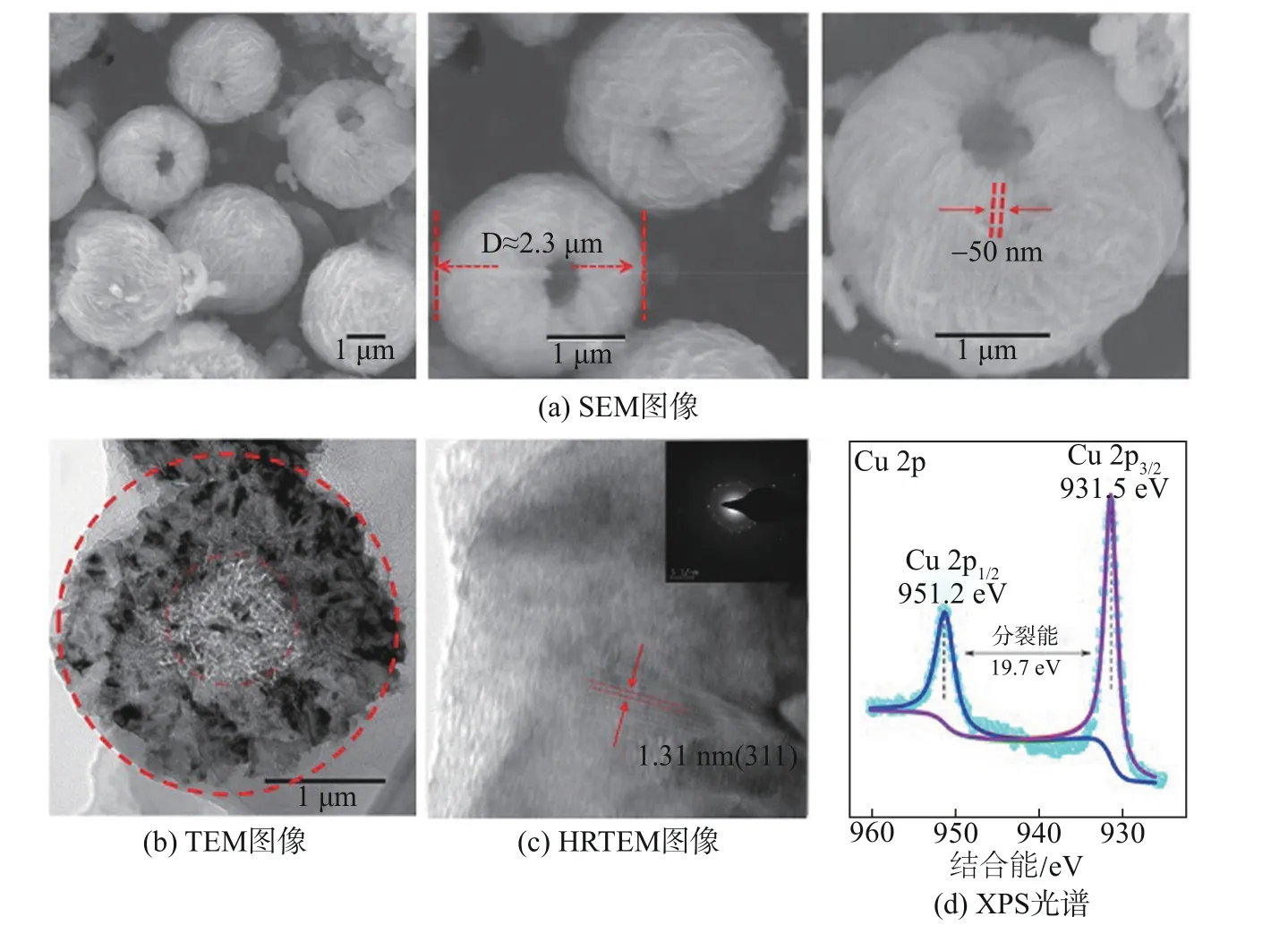

纤维素负载Cu2O常用的还原剂有抗坏血酸、甲醛、肼、羟胺、葡萄糖等。EIVAZIHOLLAGH等人[44]使用碱/尿素溶剂体系溶解纤维素,与铜络合物溶液混合,以甲醛为还原剂,在纤维素表面原位再生Cu和Cu2O纳米粒子,如图3所示,对大肠杆菌(革兰氏阴性)和金黄色葡萄球菌(革兰氏阳性)均展现出良好的抑菌性能;研究表明:合成过程中高度溶胀的纤维素发挥了纳米反应器的作用,有利于纳米粒子形成,同时纤维素作为模板材料,改善了合成的纳米粒子分布,有效防止了聚集体的形成。Errokh等人[45]以肼和羟胺作为还原剂,在氧化改性的棉纤维上原位再生纳米Cu2O。研究结果表明,Cu2O的负载量与使用的还原剂种类无关;获得的Cu2O粒径和空间分布明显受到还原剂种类影响,还原能力更强的羟胺生成的Cu2O粒径更大、在纤维素表面分布更稀疏。葡萄糖作为还原剂时,能充当Cu2O纳米粒子的稳定剂。此时葡萄糖被氧化为葡萄糖酸,在碱性条件下解离为带负电的葡萄糖酸根离子,吸附在Cu2O粒子表面,使Cu2O粒子因静电排斥而悬浮于溶液中。水合肼与羟胺均具有很强的毒性,能强烈侵蚀人体的皮肤和呼吸系统,容易对使用者造成危害,而葡萄糖则完全无害,使用时除能提供醛基作还原剂外,还能作为保护剂,并且控制Cu2O的尺寸和分布。相较而言,葡萄糖无疑是更优的还原剂。

图3 再生纤维素网络中Cu NPs的FE-SEM图像和XRD曲线[44]Fig.3 FE-SEM images and XRD curve of regenerated cellulose network containing Cu NPs[44]

SU等人[46]以羟胺为还原剂,在液相反应体系中加入一定量的纳米纤维素,成功在棉纤维表面原位再生被纳米纤维素包覆的Cu2O纳米粒子。研究表明,加入的纳米纤维素发挥了“桥梁”作用,使Cu2O在棉纤维表面的生长更加均匀,结合更加紧密。

纤维素C1上的羟基具有还原性,故可将纤维素作为还原剂,而不需向反应体系额外加入还原剂。SUN等人[47]以硫酸盐木浆为纤维原料,先将它浸泡在硫酸铜溶液内吸附铜离子,再置于NaOH溶液中在50~90℃下反应30~90 min,成功获得了负载纳米Cu2O纸。这种情形下,纤维素既作为Cu2O纳米粒子的载体,也作为Cu2O成形的还原剂和稳定剂,大大节省化学试剂的使用。此外,使用纤维素作为还原剂的制备路线还具有绿色、简单、快速、反应条件温和等优点。

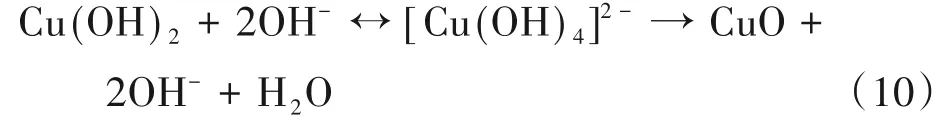

除直接使用纤维素作还原剂外,还可先对纤维素预处理,提高其反应活性,使之与Cu2O粒子结合得更牢固。胡英[48]使用高碘酸钠处理细菌纤维素制得双醛基纤维素,然后将其浸入CuSO4溶液内与NaOH反应,成功制得了Cu2O/细菌纤维素复合膜,研究结果表明,高碘酸钠的加入使脱水葡萄糖单元开环,破坏了纤维素的结构,导致其结晶度下降,表面暴露出更多的官能团;以醋酸铜为铜源时,生成的Cu2O尺寸小于30 nm,且排列十分均匀整齐,远比同等条件下以葡萄糖为还原剂时制得的Cu2O规整。Marković等人[49]使用2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧化物(TEMPO)对棉花纤维素进行氧化改性,在纤维素表面生成一定量的羧基,然后将经过处理的棉花纤维在硫酸铜溶液中充分浸渍,使用硼氢化钠还原铜离子,制得负载Cu/Cu2O纳米粒子的氧化棉纤维,并使其拥有出色的抗细菌性能和抗真菌活性。

天然纤维素纤维的结构在氧化过程中会发生变化。除了分子水平上的官能团类型和含量以及聚合度的改变外,氧化还导致纤维素超分子和形态结构发生变化。这些变化导致纤维素可及性增强,同时TEM⁃PO氧化的纤维素还可与Cu2+发生离子交换,Cu2+与羧酸根通过静电力结合,固定在纤维素表面。

2.3 电化学沉积

电化学沉积常常用于制备电极材料,要求电极基材具有一定的导电性,而纤维素并不满足这点。为解决这点必须先将纤维素和其他导电性能良好的材料复合。WAN等人[50]使用铅笔在纤维素纸张表面均匀涂覆一层石墨,制成石墨/纤维素纸(GCP),使用三电极体系先后在GCP上沉积Cu和Cu2O,制得了Cu2O/Cu/GCP四元复合电极材料。这一复合纸电极具有新型的多层核-壳结构,可为电化学反应提供更多活性位点,表现出优秀的电化学性能,用做超级电容器时具有大比电容和出色的循环稳定性。

3 液相还原法的负载机理

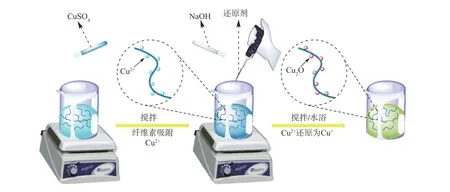

液相还原法(如图4所示)是目前在纤维素负载纳米Cu2O相关研究中使用最多的方法,以其操作方便、反应迅速、条件温和等优点得到研究者的青睐,常见的制备流程为:将经过洗涤等处理的纤维素原料浸入铜前驱体(通常是硫酸铜溶液)中,搅拌使纤维素充分吸附铜离子,加入还原剂(多使用葡萄糖、羟胺以及水合肼,有时不加)和NaOH调节pH,水浴加热反应一段时间后过滤,洗涤干燥后得到产物[47]。

图4 液相还原法制备Cu2O-纤维素复合材料流程图Fig.4 Process of preparing Cu2O cellulose-based composite material by chemical liquid-phase reduction method

Cu2O纳米粒子在纤维素表面的形成可分为3个阶段:第一阶段是Cu2+在纤维素表面的吸附;第二阶段是Cu(II)的还原;第三阶段是Cu2O的成核与生长[45]。

一般认为纤维素表面羟基可通过静电作用和螯合作用吸附并锚定Cu2+,在Cu2O形成后也能发挥稳定它们的作用[51]。负载过程常为碱性环境,加热条件下NaOH会导致纤维素溶胀[52],破坏纤维素分子间氢键,溶剂渗透到纤维素内部,使纤维素暴露出更多的羟基。其次,在碱性介质中,纤维素被转变为纤维素阴离子,如式(2)所示,从而使表面产生更多的吸附位点[53]。在此条件下,反应溶液中的Cu2+将会有一部分被吸附固定到纤维素表面。

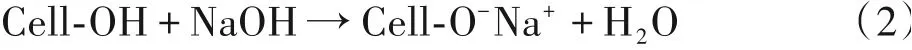

纤维素分子异头碳端的羟基在开环时会形成具有还原性的醛基,可将Cu2+还原为Cu2O,反应如图5所示。

图5 纤维素还原性末端将Cu2+还原为Cu2OFig.5 R educing end of cellulose reduces Cu2+to Cu2O

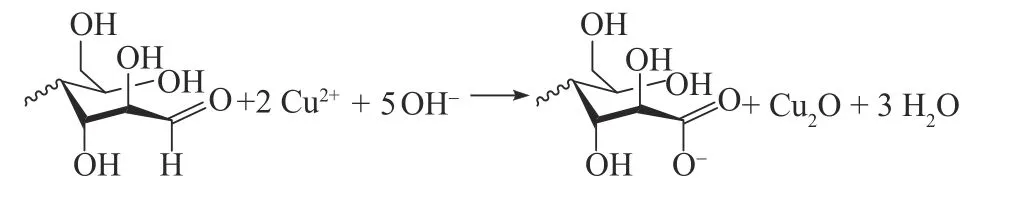

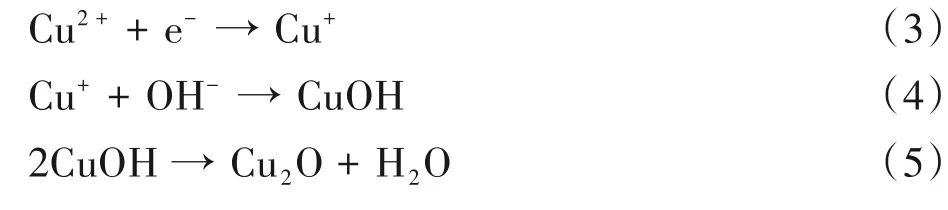

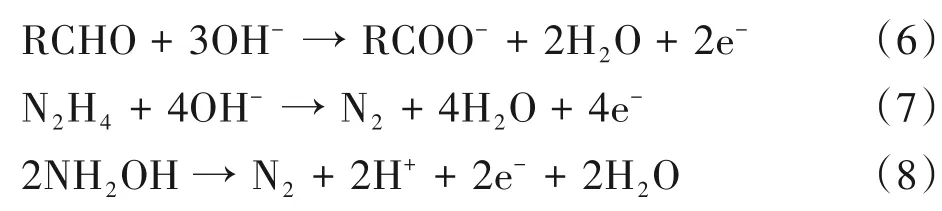

加入的葡萄糖、水合肼、羟胺等还原剂在碱性条件下亦可还原Cu2+,其反应式如式(3)~式(8)所示。以葡萄糖为还原剂,在纤维素链上负载纳米Cu2O的合成过程如图6所示。

图6 葡萄糖为还原剂,纤维素链上负载纳米Cu2O的合成示意图Fig.6 Diagram of nano-Cu2O loading on cellulose chains,glucose as reducing agent

其中式(3)~式(5)可合并为式(9)。

反应结合时NaOH浓度应足够低,以避免大量Cu(OH)2产生,否则在碱性条件下将不可逆地生成CuO,影响生成Cu2O的纯度,反应方程如式(10)所示。

Cu2O不溶于水,在溶液中的饱和度非常低,随着还原反应的进行,纤维素周围的Cu2O很快就出现过饱和。这时除在溶液中形成Cu2O微粒外,还会在纤维素表面形成成核位点。

Cu2O晶体最终在纤维素表面的成核位点处开始生长。根据晶体生长理论,单形态由不同晶面的生长速度决定,对于Cu2O立方单晶而言,当晶面(111)生长较快时,晶体的形状倾向于立方体,(100)晶面生长较快时则倾向于八面体,二者的生长速度相当时,则表现出截断的八面体形态[54]。在生长过程中,Cu2O晶核可通过氢键或范德华力与纤维素产生羟基作用,生成的Cu2O纳米粒子可以牢牢负载在纤维素表面。同时由于纤维素拥有大量羟基,成核位点遍布纤维表面,保证了Cu2O粒子分布的均匀性。

有研究者在负载Cu2O前对纤维素进行改性处理,最终获得了更好的负载效果。目前研究中出现的化学预处理有2类:TEMPO介导的氧化(如图7所示)和高碘酸氧化(如图8所示)。前者通过选择性氧化纤维素脱氧葡萄糖单元C6上的伯羟基引入羧基官能团[55]。羧基在碱性条件下发生电离,转化为—COO-,可与溶液中的Cu2+通过静电作用紧密结合,提高Cu2+的吸附量并使生成的Cu2O和纤维素间的结合更加牢固。Marković等人[56]使用琥珀酸、柠檬酸和1,2,3,4-丁烷四羧酸对棉织物进行羧酸改性,并评估羧基含量对Cu2+离子吸附和随后合成的铜基纳米颗粒的影响。研究表明,施加的酸含有的羧基数目越多(1,2,3,4-丁烷四羧酸>柠檬酸>琥珀酸),处理后的纤维表面游离羧基的含量越大,吸附的Cu2+越多,铜基纳米颗粒的总量越多。

图7 TEMPO选择性氧化葡萄糖单元伯羟基Fig.7 TEMPO selectively oxidizes primary hydroxyl of glucose unit

图8 高碘酸钠氧化纤维素生成双醛纤维素Fig.8 Sodium periodate oxidizes cellulose to produce dialdehyde cellulose

使用高碘酸/高碘酸盐将纤维素氧化为双醛基纤维素是另一类常见预处理,反应原理为高碘酸中的IO键进攻纤维素脱水葡萄糖单元C2或C3上的仲羟基,先形成环酯中间体,最终脱水葡萄糖单元六元环断裂,在C2和C3各生成一个醛基。

反应后纤维素的还原性得到加强,同时C2、C3上羟基的消失大大削弱了纤维素分子的氢键网络,导致纤维素结晶度明显下降,官能团的可及度得到提高,二者均有利于还原反应的进行。反应时,双醛基纤维素上的—CHO将Cu2+还原为Cu2O,其反应式与式(4)类似,由于—CHO只存在于纤维素表面,故Cu2O也只在纤维素周围合成,这有效阻止了Cu2O纳米粒子的团聚,同时—CHO相对固定的位置也有利于Cu2O粒子排列规整[48]。

4 Cu2O-纤维素复合材料的应用

4.1 光催化材料

纳米Cu2O以其大比表面积、高反应活性和可见光下具有催化性能等优势,成为一种理想的光催化半导体材料,然而现实中粉末状的纳米Cu2O难以单独使用,往往负载在某些固体基质表面以便后续操作和使用后回收。在这类应用场景中,纤维素基质常被制成薄膜或具有多孔结构的气凝胶,以增大其比表面积,便于Cu2O的负载并且为催化反应提供更大的反应接触面积和更好的吸附性能。

Cu2O-纤维素复合材料在可见光照射下即可催化降解各类有机污染物,可应用于去除水体有机污染领域[57-58]。SU等人[59]将纤维素气凝胶(CBA)浸入硫酸铜前驱体中,以水合肼为还原剂,在CBA表面原位再生Cu2O,制得了Cu2O/CBA复合材料。他们以亚甲基蓝(MB)为污染模型物评估Cu2O/CBA复合材料的光催化性能,结果发现CBA扩宽了Cu2O光辐射的吸收范围,同时由于材料表面对O2的吸附作用,Cu2O的电子-空穴对的分离得到增强,进一步提高了Cu2O的光催化活性,对MB的降解率达到95.79%,高于纯Cu2O的降解率(73.59%),且在多次循环使用后仍能保持可观的光催化活性。

Cu2O-纤维素复合材料除用于催化降解有机污染物,还可用于光催化氧化甲醛和还原CO2气体。Cu2O光催化还原CO2气体的主要原理为Cu2O在光照下激发出电子空穴对,还原性的电子转移给CO2分子,根据电子转移数量的多少可将CO2还原成甲酸、一氧化碳、甲醇等产物[60]。SUN等人[47]将负载了Cu2O NPs的纤维素纤维制成纸张,测试其在可见光条件下对甲醛的去除能力,取得了很好的成效,可用于室内装修。Yisilamu等人[61]用SOCl2和乙二胺(EDA)对纤维素纳米晶体(CNC)进行表面改性,随后以涂覆的方式在其表面原位再生纳米Cu2O,制得了复合光催化剂Cu2O/CNC-EDA,在可见光辐射下对CO2表现出良好的催化活性,可在水的参与下将CO2转化为甲醇等产物。

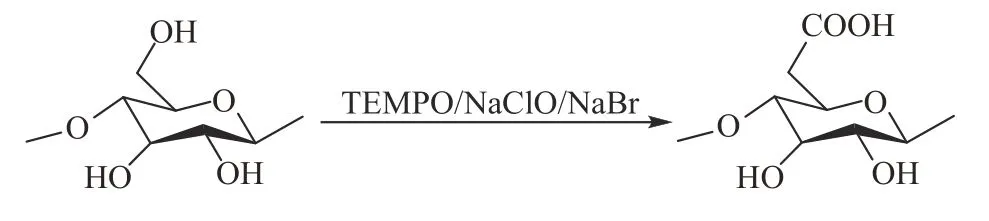

Cu2O发挥催化作用依赖于受光激发的电子-空穴对与反应物质接触,因此电子和空穴必须从内部扩散到Cu2O表面才能发挥作用。然而Cu2O的空穴扩散长度较短,多数电子-空穴对在扩散到表面前就已复合[62]。此外Cu2O的氧化还原电势介于其价带和导带的能级之间,在发生催化反应的同时,Cu2O也可能被转化为二价铜或者铜单质,导致Cu2O失去催化活性,这类现象被称作Cu2O的光腐蚀。研究表明,Cu2O的光腐蚀属于自氧化(self-oxidation),归因于Cu2O光生载流子中空穴的迁移速率低于电子,且向各个晶面的传导速率不同,容易在(100)晶面聚集,引发光腐蚀[63-65]。这些因素导致Cu2O的光催化活性和稳定性有待提升。为改善Cu2O的光催化性能和稳定性,研究者往往会对Cu2O进行掺杂处理,和其他半导体材料复合构建同质结或异质结结构[66],或合成具有特定形貌的Cu2O[67-68],提高电子空穴对的分离效率,如图9所示。

图9 制备的Cu2O空心球的SEM图像、TEM图像、HRTEM图像和XPS光谱[67]Fig.9 SEM images,TEM image,HRTEM image and XPSspectra of the prepared Cu2O hollow spheres[67]

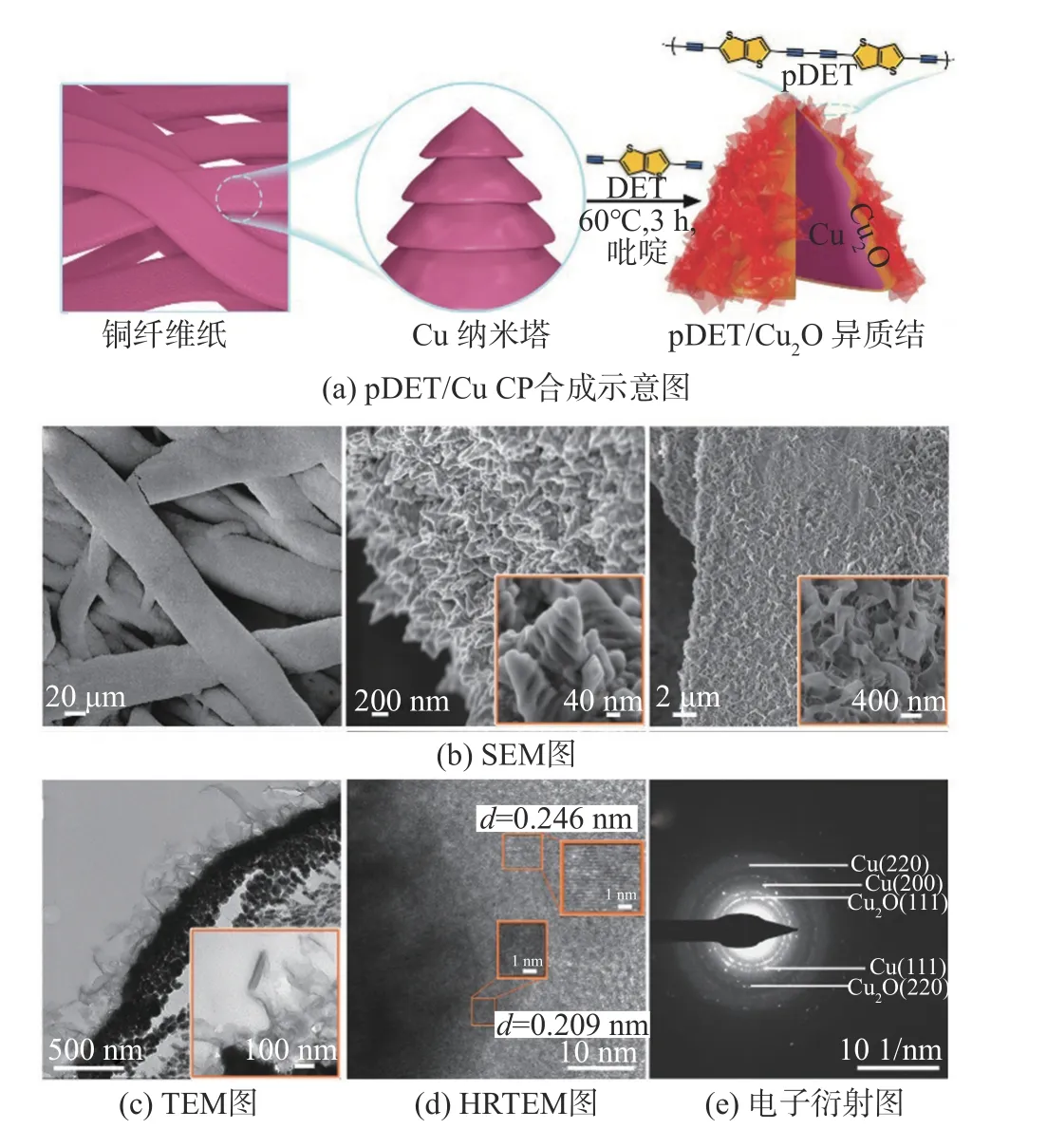

Cu2O纤维素复合材料同样存在光生载流子易复合、Cu2O稳定性差等问题。如何进一步提高复合材料催化效率和稳定性,目前对这方面的研究还比较少。SUN等人[69]提出了一种在铜纤维素纸一步构建CAPs(conjugated acetylenic polymers,共轭炔聚合物)/Cu2O Z型异质结的方法。研究表明,合成的聚2,5-二乙炔基噻吩[3,2-b]并噻吩(pDET)/Cu2O Z型异质结与纯pDET或Cu2O相比,有效促进了光生电子和空穴的分离(分离效率16.1%),pDET/Cu2O Z型异质结在Na2SO4溶液中光生电流密度得到显著增强,比纯Cu2O高出5.2倍,远优于目前报导的其他半导体同质结或异质结,如图10、图11所示。

图10 CAPs/Cu2O Z型异质结光催化机理Fig.10 Photocatalytic mechanism of CAPs/Cu2O Z-scheme heterojunction

图11 pDET/Cu CP的合成示意图及SEM图、TEM图、HRTEM图和电子衍射图[69]Fig.11 Schematic of the pDET/Cu CP and its SEM images,TEM image,HRTEM images and electron diffraction pattern[69]

4.2 抗菌材料

由于纤维素,尤其是细菌纤维素具有十分良好的生物相容性[70],能与人体组织亲密接触而不引发排异反应,故负载Cu2O的纤维素基功能材料是生物医疗领域十分理想的抗菌材料[71-72],可以将其作为伤口敷料和抗菌纺织品的原料。

因纤维素水凝胶具有优良的变形性和持水性,可以紧密贴合伤口,缓解伤患疼痛[73],为伤口提供保湿的环境,促进创伤的生长愈合[74],纤维素材料作为伤口敷料时,常以水凝胶的形式出现[75]。HU等人[76]用木糖醋杆菌(xylinum)合成纤维素纳米纤维,构造了三维网络凝胶,并使用原位再生法负载Cu2O,Cu2O的负载量达到13.1%,经抗菌测试,Cu2O/纤维素纳米纤维复合材料具有很高的抗菌活性,对金黄色葡萄球菌的抗菌活性高于抗大肠杆菌。

MONTAZER等人[77]以CuSO4为前驱体、葡萄糖为还原剂和稳定剂,在棉织物上原位再生了纳米Cu2O颗粒,经过处理的织物无明显变色,对人体皮肤成纤维细胞无不良影响,同时对金色葡萄球菌和大肠杆菌具有很高的抗菌活性(抗菌效率99.9%)。

4.3 其他应用领域

Cu2O纤维素复合材料还可应用于新型织物、超级电容器柔性电极和传感器领域。

新型织物是将TiO2[78]、Cu2O[79]等半导体材料负载到织物纤维表面,制得具有自清洁、抗紫外和抑菌活性的多功能织物材料,可用于汽修服饰、室内装修、医疗卫生、食物包装等用途。这类新型织物的自清洁特性有赖于表面负载的氧化金属粒子对污渍的降解,受光激发产生的电子-空穴对扩散到表面参与一系列氧化还原反应,生成O2-和·OH,将污染物降解成简单物质[80],其抗紫外特性则来源于TiO2、Cu2O、Cu等粒子对紫外光的吸收和散射作用。肖凤等人[81]通过浸渍和液相还原法在棉织物表面依次沉淀GO和Cu2O,显著提高了棉织物的防紫外和抗菌性能。Ibrahim等人[82]将干净棉织物浸入10%Cu2O/TiO2水溶液后用铝箔包裹,在200℃加热30 min,制得Cu2O/TiO2/织物纳米复合材料,以MB、咖啡渍和油渣为对象,评估制得的复合材料的光催化自洁性能,以紫外线透射率评估材料的抗紫外性能,收到了良好的成效。

Cu2O纤维素复合材料可作为超级电容器[50],在能量储存领域具有应用。WAN等人[83]通过磁控溅射结合电氧化的方式在纤维素纸上成功生长具有森林状分层多尺度结构的Cu/Cu2O阵列结构,用作柔性自支撑的超级电容器电极。研究表明,在超级电容器中纤维素纸不仅充当起支撑作用的3D多孔框架,还可以作为电解质存储单元以促进离子传输以及绝缘隔膜,种种优点使电极在3.8 A/g时具有915 F/g(238 mF/cm2)的高比电容以及出色的循环稳定性。

Cu2O纤维素复合材料还可作为化学传感器。Se⁃dighi等人[84]采用原位法,以硫酸铜为铜源,不另外使用还原剂,制成了Cu2O复合棉纤维,可用于对NH3和H2O2的检测。氨气与织物表面的Cu2O接触后生成不稳定的[Cu(NH3)]+,在空气中氧化成[Cu(NH3)]2+导致织物颜色由绿变蓝;H2O2与Cu2O接触后会将Cu2O氧化成CuO,导致织物颜色转变为棕色。这类颜色转变迅速而灵敏,具有良好的稳定性和可逆性,可应用于环境监测、生物技术、药物和食品监测、化学制剂检测、生物生产过程监测以及活性氧检测等领域。

5 结论与展望

纤维素作为储量丰富的可再生资源,具有环境友好、无毒性、无污染和可生物降解等优点,对其进行深入研究并开发利用对人类社会可持续发展具有重大意义。Cu2O作为一种p型半导体,具有低毒性、低制备成本、可见光下具有催化活性等优点,可用于光催化、传感、抗菌等多个领域。将Cu2O颗粒负载到纤维素制成复合材料,可充分利用二者的优势,具有广阔的应用前景。至今已有许多学者对这一领域做出贡献,对这些研究工作进行梳理分析后,该领域今后可能的研究方向如下。

(1)提高纳米Cu2O的稳定性和催化活性。

作为半导体,Cu2O存在光生载流子易复合、易光腐蚀、在空气中易氧化的缺陷,往往需要进行掺杂等处理以提高催化性能和稳定性。Cu2O纤维素复合材料同样面临这些问题,如何在已有研究的基础上改善Cu2O的性能,是一个值得探索的方向。

(2)负载过程Cu2O的形貌控制。

Cu2O晶体的生长和形貌控制是一个非常复杂的问题,铜前驱体的浓度和种类、反应温度、溶液pH、还原剂种类等因素均会影响最终形成的Cu2O形态,目前对负载过程Cu2O形成机理的研究还比较少。

Cu2O纤维素复合材料制备方式灵活可控,根据使用的纤维素基体和负载条件的控制可以赋予材料抑菌、光催化、抗紫外线等多种性能,展现出巨大的应用前景;除可应用于水体有机污染处理、抗菌医护材料、柔性电极等领域外,在特种纸领域也有很大的应用潜力,根据应用场景,可作为应用食品包装的抑菌材料、具有催化降解甲醛气体功能的室内壁纸、纸基柔性传感器等。相信在研究者的努力下,未来一定有更多应用领域被发掘出来。