基于项目化学习(PBL)进行性状分离比模拟实验的探索

2021-11-01詹琪芳上海市卢湾高级中学上海200023

詹琪芳 (上海市卢湾高级中学 上海 200023)

《普通高中生物学课程标准(2017年版)》指出,“生物学课程要求学生主动地参与学习,在亲历提出问题、获取信息、寻找证据、检验假设、发现规律等过程中习得生物学知识,养成科学思维的习惯,形成积极的科学态度,发展终身学习及创

新实践能力”“加强学科间的横向联系,利于学生建立科学的生命观,逐步形成正确的世界观,发展生物学学科核心素养”[1]。由此可见,高中生物学注重学科间的相互联系与科学精神的渗透,关注学生核心素养的达成,培养能适应未来发展的人。而项目化学习模式(project-based learning,简称PBL)作为培育科学素养的一种重要手段受到了普遍的关注并获得了快速发展[2]。其指向问题解决能力的学习方式,通过对蕴含核心概念驱动性问题的持续探究,引发学生对真实复杂问题的思考和解决,调动所有知识、能力、品质等创造性地解决问题,形成公开可视化的成果,实现跨情境的知识迁移,切实培养学生对现实复杂问题的解决能力[3]。本文结合学生的实际认知水平,调动学生跨学科融合专业知识,以性状分离比模拟实验的改进为例,组织学生开展项目化学习,交流、展示项目成果,以项目激发学生的学习热情,落实生物学学科核心素养。

1 分析实验内涵,抓住问题本质

教材中的“性状分离比的模拟实验”,采用模型构建的方式验证孟德尔的分离定律。学生通过从布袋中随机抓取小球理解分离定律的实质,统计性状的分离比。但该模拟实验也存在一些不足,例如,抓取次数较多、耗时较长、统计繁琐等。笔者在实施本节教学内容时,启发学生思考模拟实验的本质是什么?并以此为切入点,鼓励学生运用发散思维改进实验作为项目化学习的内容。

经过讨论,学生一致认为“性状分离比的模拟实验”的核心是,雌、雄生殖器官能产生等比例的带有等位基因的配子,且二者的结合是随机的,这与杂合子的自交本质特征是相似的。无论如何改进,模拟实验依据的科学本质是不能变的,变的是形式、装置或操作等[4]。明确了不变的问题本质,学生按照自己的兴趣特长组建项目小组,开展改进工作。教师需要提醒,变是为了使原有的操作更高效、现象更明显,如果改变不能起到上述效果,需要转变设计思路,尝试其他改进方向。

2 尝试分拆问题,确立任务目标

跨学科的项目化学习指向学生问题的解决能力,如果问题的解决超出了学生现有的水平,要将其转化为与学生相关联的驱动性问题,增加问题与学生的“黏性”,让学生更易接受[5]。教师要带领学生学会如何将较困难的大问题拆解,分割成容易上手的小问题,降低问题的处理门槛,学生可在积极的情感体验中,进行具体的实施和思考,探索多样的解决方案,培养创造性思维,提升学习的自我效能感。

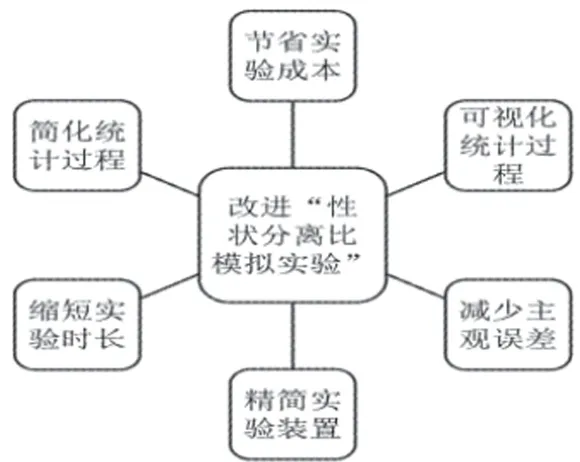

对于实验的改进,学生最初是盲目的,教师予以引导,让学生尝试说出原有实验1~2 个缺点,目的是让学生能结合实际操作进行思考、分析,自己发现需要改进的方面,同时教师给予充分的信任和鼓励,实验的改进很难做到完美,尤其是对经典实验的改进,如果能改进其中的某个方面就是很大的进步。经过讨论和分析,每个小组进一步确立了自己的改进目标,方向不尽相同:有的选择缩短实验时长,有的选择减少主观误差,有的选择精简实验装置,有的选择简化统计过程等(图1)。学生意识到,应用单一学科知识解决问题是难以实现的,须要糅合、运用多个学科灵活开展跨界学习实践活动,培养高阶思维能力。

图1 分解“性状分离比模拟实验”中的问题示意图

3 设计实践活动,形成项目成果

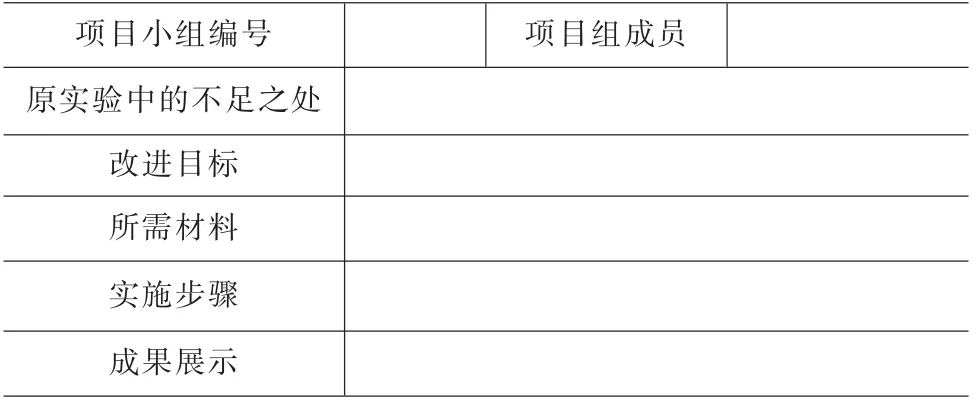

跨学科的项目化学习指向培养具有综合素质的问题解决者,整个过程需要学生亲身体验,需要学生带有思考、假设、探究性质的动手、动脑的行动。在项目化学习中,学生大都扮演学科专家的角色,实践活动更具有专业性,聚焦学科专业知识[6]。每个小组改进的方向不同,制定的目标也就不同,设计的实践活动方案也有所差异,需要预先填写项目报告(表1),根据拟定的方案改进实验。本文摘选3 个具有代表性的小组的实施过程。

表1 基于项目化学习创新“性状分离比模拟实验”项目报告

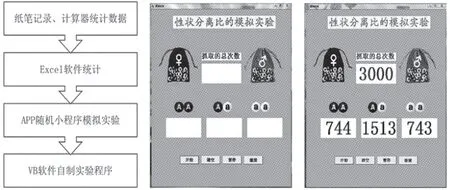

3.1 缩短时长小组 教材中的实验采用纸笔记录数据,用计算器进行计算。学生首先想到用Excel 软件替代计算器,批量计算可节约时间;实验中抓取、放回、混匀小球的过程耗时费力,学生又想到可借助于网络或APP 中现有的随机程序,模拟“抓取小球”的实验过程;后来有的学生提议运用信息课学习到的Visual Basic 语言(简称VB语言),自编一套实验程序,可任意输入抓取次数并计算比例,将实验的过程、记录和统计全部涵盖,最大程度节省了实验时间,由抓取1 000 次大约需要40 min 缩短到1 min(图2)。从目标的设立,到模拟程序的完成,学生在不断地假设、求证、推翻、设计、再求证的循环中形成迭代思考,最终完成了缩短时长的目标,跨学科应用知识解决问题的能力也得到了提升。

图2 缩短时长小组的改进过程及VB 制作的模拟性状分离比实验程序

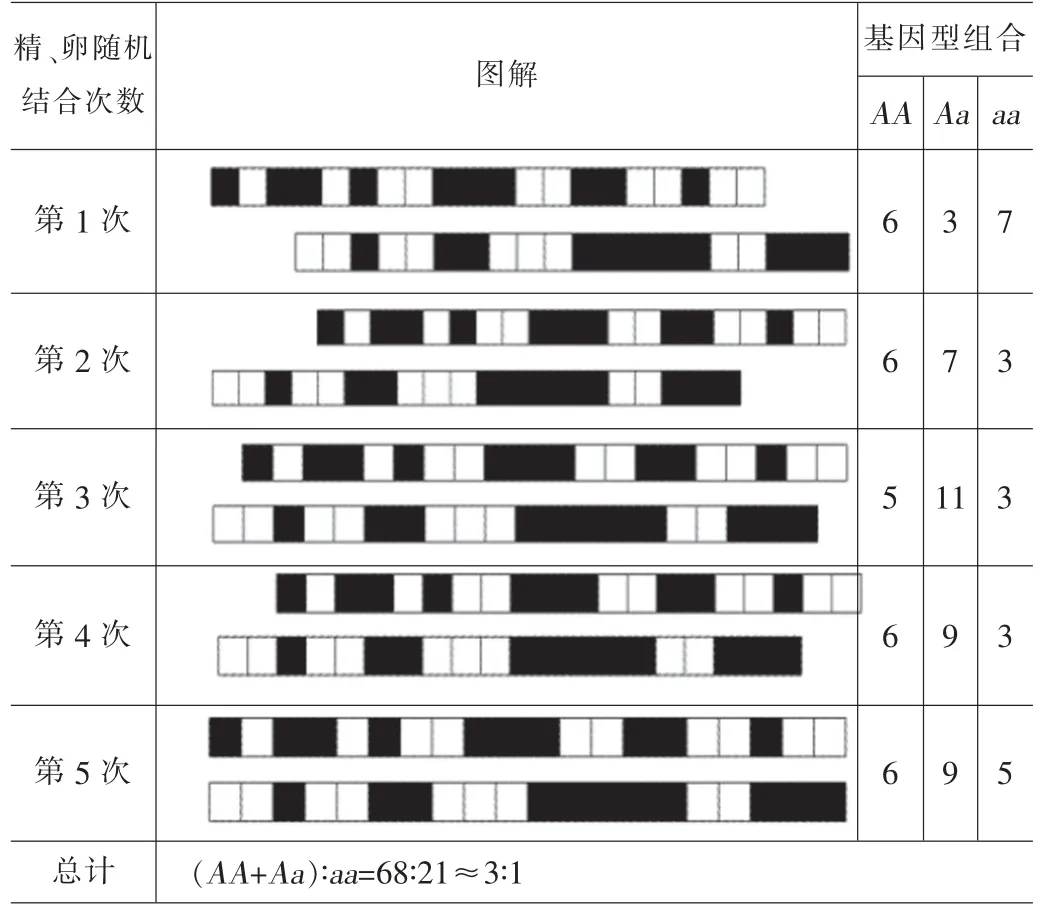

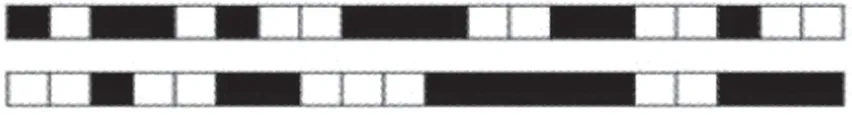

3.2 减少误差小组 该小组认为用手从布袋中抓取小球,会不可避免地产生主观误差,如果装置不是人为抓取,2 个布袋模拟的雌、雄生殖器官随机产生精、卵配子,将会使实验更加严谨[7]。方案①:在2 个培养皿中装入黑、白色珠子,皿盖上面覆盖一层只留有一个孔的不透明纸片,双手同时摇动,停下时观察记录小孔中珠子的颜色;方案②:在2 个透明罐子中各放一枚硬币,封口,上下晃动,记录硬币的正、反面。2 个方案虽减少了人为误差,但每次只能记录一组数据。之后,学生又想到了一个可批量观察组合的方案③:准备2 张纸条,均匀地打上方格,随机将一些方格涂成黑色,每个方格代表含有A 或a 的配子,2 张纸条分别代表雌、雄生殖器官(图3),将2 张纸条摆放在一起,任意拖动改变二者的相对位置,上下组合即表示精、卵的随机结合,学生记录多组数据,再次拖动,组合发生改变,学生再次记录(表2)。这些改进方法均达成了尽量减少人为主观误差的目标。

表2 精、卵随机结合情况统计表

图3 代表雌、雄生殖器官的纸条

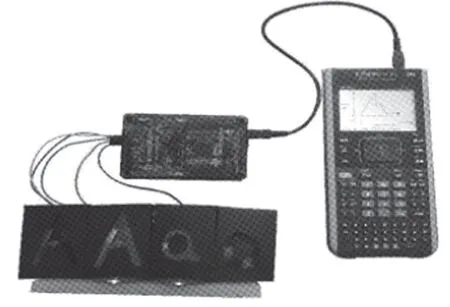

3.3 可视化统计过程小组 按照概率学理论,随着抓取次数的增多,小球组合中代表性状的分离比会趋于3∶1,但趋于的过程很难直观显示,该小组希望借助仪器模拟二者的比例动态关系曲线图,记录比例变化轨迹。学生请教了有关专家和技术人员,运用TI 编程图形计算器编写程序,外接随机闪烁的A 和a 的彩灯,制作了实验模拟装置(图4)。按照操作步骤,首先运行main(),按enter键开始,Speed 值表示每一次生成的基因型组合数量,默认为每次生成1 个基因型(图5A),Cyber Number 值表示同时抓取生成的子代基因型总次数,可输入任意数字(图5B),进入系统后,按下相应的功能键对应的数字,程序开始运行或停止,例如,1-Generate 代表手动生成组合结果,2-Auto 代表系统自动生成组合结果,3-Stop 代表停止运行,4-Pause 代表暂停/继续(图5C),最终,获得(AA+Aa)∶aa的比值变化曲线(图5D)。图示显示的是500 次的抓取过程轨迹,可清晰地显示,性状分离比围绕着3∶1 波动,但随着次数的增多,比值逐渐趋近于3∶1。

图4 连有TI 计算器的实验装置

图5 实验装置操作流程显示图

4 展示项目成果,撰写项目报告

项目活动结束后,每个小组都完成了项目报告,并进行了交流和展示。在形成报告的过程中,学生发挥才智和技能,跨学科处理问题的能力得到了提升;在报告交流阶段,学生畅所欲言,分享理念和科学精神得以形成,这也是跨学科项目化学习中不可或缺的组成部分[8]。

5 引入表现性评价,聚焦核心素养

表现性评价要求学生 “在某种特定的真实或模拟情境中,运用先前所获得的知识完成某项任务或解决某个问题,以考查学生知识与技能的掌握程度、问题解决、交流合作和批判性思考等多种复杂能力的发展状况”[9]。表现性评价注重过程的评价,立足于真实或模拟的现实生活情境,关注学生的真实表现。在本次项目化学习中,教师向学生征集评价的方面和依据,让学生参与设计评价量表,不以单一的量化标准进行评价,最终的项目成果不作为唯一的评判,而是以侧重过程的表现性评价进行判定,引入多元评价方式,寻找学生的突出表现并适时提出建议,促进学生学习能力的不断提升,落实学科核心素养(表3)。

表3 “基于项目化学习创新性状分离比模拟实验”评价表

6 活动反思

在展开项目化学习活动之前,很多学生先查找了相关文献,通过查阅学习开拓了思路,有不少改进的方法,但同时也容易禁锢思维。如何在他人的工作基础上作出自己的特色是这次项目化学习的难点,教师鼓励学生迎难而上,开动脑筋,不墨守成规。事实证明,项目化的学习方式可充分发掘学生的潜力和智慧,由此设计出令人欣喜的作品。

生物学课程标准要求让学生体验科学探究的过程,学习科学研究的方法,加深对科学本质的认识,增强创新精神和实践能力,基于项目化学习教学方式的应用可提供这样的平台,以不变的核心知识为出发点,启发学生通过多学科知识的综合应用寻求问题的最佳解决方案。在这次跨学科改进性状分离比模拟实验的项目化学习活动中,学生以雌、雄杂合子产生等比例不同的配子并随机结合为内在契机,应用数学的统计运算、模型构建、VB 和TI 编程图形计算器等技术方法,尝试化解实验中存在的问题,不仅增强了创新意识,也对问题的解决方式有了全新的体会。