学区课程建设融合的实践策略

2021-10-31马步方

马步方

主题实践课程为综合实践活动课程的主题化开发。综合实践活动课程是国家义务教育方案规定的必修课程,与学科课程并列设置,是基础教育课程体系的重要组成部分,倡导从学生的真实生活和发展需要出发,从生活情境中发现问题并确定活动主题,设计课程目标、课程内容和课程实施过程,引导学生以探究、服务、制作、体验等方式,发展核心素养,提高综合素质。南宁市青秀区滨湖学区(以下简称滨湖学区)成立以后,为了彰显学区课程特色,在抓好国家课程教学研究、促进各成员学校(校区)学业质量优质均衡的同时,决定集中学区优质的校本课程资源,将学区主题实践课程作为学区课程建设融合的一个重要抓手,“三管齐下”建设学区主题实践课程,服务学区全体学生的全面发展和核心素养提升。

一、学区各成员学校(校区)校本课程建设的现状分析

滨湖学区共有13所成员学校(校区)。学区长学校南宁市滨湖路小学现有5个校区,其课程建设已经实现了由“滨湖蓝”校本课程向“梦想+”课程的进阶发展,课程目标更加清晰,课程内容形成体系,“梦想+”的学校文化特色在课程中得以突显,《从“我的梦”到“中国梦”的小学德育实践“梦想+”模式探索与构建》获评2019年度自治区基础教育教学成果奖特等奖,并且已经产生了较为广泛的社会影响力。3所市区公办学校南宁市民族大道东段小学、南宁市青秀区埌东小学、南宁市埌西小学,在多年办学实践中同样积累了丰富的课程建设经验:南宁市民族大道东段小学倡导成功教育,注重社会主义核心价值观的引领,为引导学生“做最好的自己”开发了系列校本课程,包括“成功节课程”“感动民东思政课程”“校本才艺拓展课程”“普特融合课程”等;南宁市青秀区埌东小学重视学生生活实践能力的培养,开发了“生活实践”主题课程,开设“生活教育大课堂”,每月一走班实施该课程;南宁市埌西小学注重营造校园书香氛围,以“大阅读”为特色开发了“励志教育”校本课程,引导学生在阅读中励志、求真、向善、至美。两所市区民办学校中的南宁卓立实验学校基于儿童特点实践“五育”并举,构建了“六彩童梦”特色育人体系,通过实施仪式教育、学科比赛、运动竞技、才艺培养、科创发明、研学考察等主题实践活动,促进学生的全面发展。另一所市区民办学校南宁市青秀山学校和3所乡镇学校南宁市青秀区南阳镇中心学校、南阳镇留凤小学、南阳镇雄会小学,因教师课程研发能力相对薄弱,目前尚未形成有特点的校本课程。

为了促进学区课程建设融合,滨湖学区成立了以学区长为组长,包括学区教师发展中心各学科组及各成员学校(校区)骨干教师在内的滨湖学区课程发展中心,着力研发适合学区推广的主题实践课程。秉承“和而不同·同生共长”的学区发展原则,滨湖学区课程发展中心决定合理利用学区成员学校(校区)现有的课程资源,基于学区长学校丰富的课程建设经验,推动学区课程建设从经验型向专业型进阶发展。

二、整体设计学区主题实践课程的框架体系

2016年9月,由北京师范大学等几所高校专家组成的联合课题组发布了《中国学生发展核心素养》研究成果,明确提出以培养“全面发展的人”为核心,从“文化基础”“自主发展”“社会参与”三个方面培养中国学生发展的人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大核心素养。

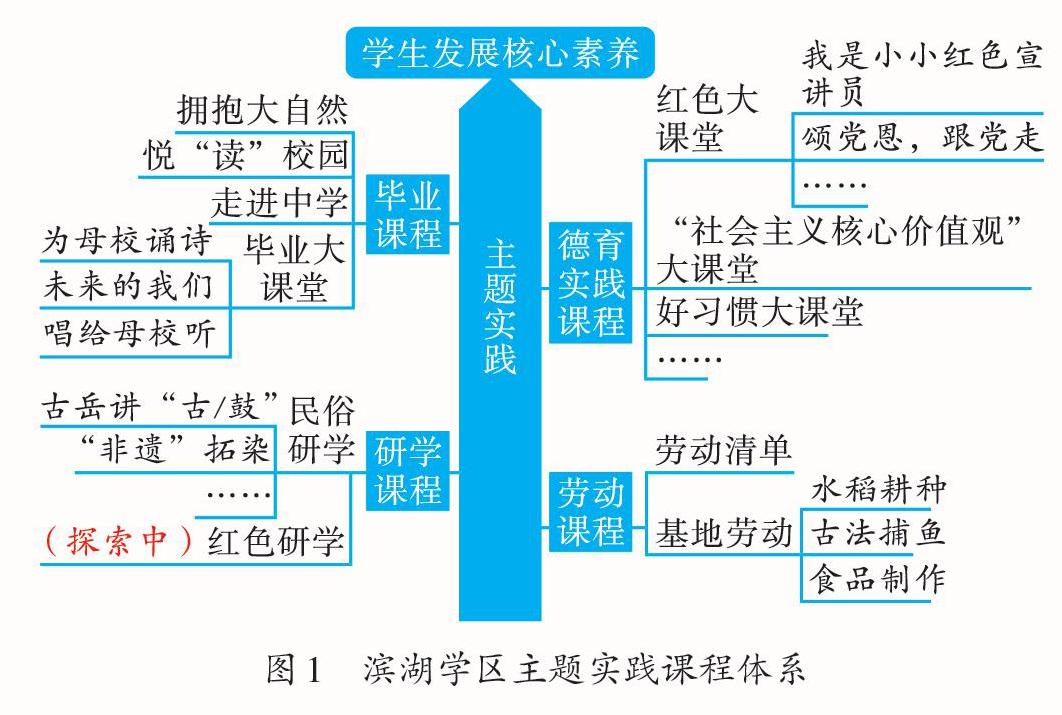

滨湖学区为了培养“全面发展的人”,以“开放共建·动态创新”为课程建设基本思路,基于融合发展理念搭建起寓实践性、综合性、开放性于一体的学区主题实践课程框架体系,体现为“1个中心,1种形态,4个板块”:“1个中心”,即以培养学生发展核心素养为中心;“1种形态”,即一种“主题实践”的课程形态;“4个板块”,即劳动课程、研学课程、德育实践课程、毕业课程4个课程板块(如图1)。

三、“三管齐下”建设学区主题实践课程

滨湖学区融合各成员校(校区)已有的课程建设成果,“三管齐下”建设学区主题实践课程,凸显了学区课程建设的三种路径选择:一构建,即基于“‘五育并举,融合育人”理念,在新的起点上构建学区新的主题实践课程板块,包括劳动课程和研学课程两个课程板块;二整合,即基于学区各成员学校(校区)现有的课程资源和课程建设成果,经過整合、提炼并加以课程化改造,最终形成学区特色的德育实践课程板块;三共享,即共同分享学区现有的优质主题实践课程,在现阶段,便是分享学区长学校的优质品牌课程——毕业课程。以上主题实践课程体系只是一个初步的课程框架,课程内容仍在开发当中,因而,无论是该课程框架,还是框架内的每一个主题实践课程板块,都是一个动态的、开放的结构。

(一)基于“‘五育并举,融合育人”理念,构建学区劳动和研学两个课程板块

1.注重课程资源开发和课程建设,注重学校、家庭、社会三方协同育人,努力构建适合小学生的劳动课程

劳动育人是中国特色社会主义教育制度的重要内容。中华人民共和国成立后,一直把教育与生产劳动相结合作为党的教育方针的重要内容。但近年来,一些青少年中出现了不珍惜劳动成果、不想劳动、不会劳动的现象,追根溯源,在于学校劳动教育已经被淡化、削弱。“五育”并举,劳动教育成为学校教育中客观存在的一个短板。2020年3月,《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《劳动教育意见》)颁布,要求大中小学“设置劳动教育课程”:整体优化学校课程设置,将劳动教育纳入中小学国家课程方案和职业院校、普通高等学校人才培养方案,形成具有综合性、实践性、开放性、针对性的劳动教育课程体系。

滨湖学区课程发展中心全体成员深入研读《劳动教育意见》,从中国学生发展核心素养和立德树人的角度重新阐释劳动教育的意义,强化了劳动教育的实践育人价值,丰富了劳动教育的内涵,初步构建了“劳动清单”和“基地劳动”两个系列的劳动课程内容:“劳动清单”以任务为驱动,强调劳动过程生活化、常态化,注重家、校协同育人,以每日“劳动打卡”的形式推进,要求家长督促学生养成爱劳动、勤劳动、会劳动的良好习惯,“劳动清单”的内容覆盖学生生活自理、卫生习惯、家务活动的方方面面;“基地劳动”侧重社会劳动实践,强调课程资源的开发和社会、家庭、学校三方协同育人,通过建设劳动实践基地,设计和实施基地劳动课程来达成。基于小学生的生理和心理特点,滨湖学区的劳动实践课程将分别不同年级各有侧重:低年级以培养学生正确的劳动价值观为中心,坚持劳动实践教育为主线,重点指导学生学会生活自理,养成卫生习惯和做家务的习惯,从“劳动清单”的劳动中感知劳动的快乐;中高年级重点培养学生的各种劳动习惯,引导学生在“劳动清单”和“基地劳动”的强化劳动中学会劳动、学会合作,体会劳动光荣、劳动者光荣。

学区制管理改革以来,滨湖学区在多方调研的基础上,立足本学区的资源优势,将南宁市青秀区南阳镇古岳坡文化艺术村定点建设为“滨湖学区综合实践基地”,因地制宜地开设了“稻田耕种”“古法捕鱼”“豆腐制作”“粉虫制作”等富有生活气息的基地劳动课程。为了有效实施劳动课程,基地聘请了一批劳动经验丰富、有一定文化知识的村民,并将他们培训成为学生的劳动导师,使他们具备实施劳动教育的基本素养和能力。2020年“五一”国际劳动节前夕,滨湖学区11所学校(校区)的高年级学生代表200人来到古岳坡文化艺术村参加基地劳动——稻田耕种。在基地劳动导师的指导下,学生们了解了水稻种植的起源和方法,现场学会了分秧、插秧等基本的稻田劳作知识和技能,并卷起裤腿参加了插秧劳动。当天天气晴朗,烈日炎炎,学生们汗流浃背,泥巴糊满了腿,却没有一个学生喊苦喊累打退堂鼓。暑假到了,稻谷成熟了,部分学生和家长志愿者再次来到基地,参加稻谷收割、脱粒和晾晒劳动。在几个月的劳动实践中,学生们真切体会到一粒米、一碗饭的来之不易,明白了劳动的意义,深切体会到了劳动光荣和劳动者光荣的内涵。

无论是低年级“劳动清单”中的个人卫生及日常家务劳动,还是中高年级的“家务劳动”“基地劳动”,都是一种实践性质的劳动。学生们在躬身实践中体验劳动的过程,深切体会到劳动中的苦与乐,酸与甜,进而感受到生活的意义和美好。“基地劳动”课程以一种对学生来说极富新意的形式,充分激发了他们劳动的内驱力,让他们体验到劳动的获得感,感受到劳动的乐趣,培养了正确的劳动价值观和良好的劳动品质。

2.找准切入点,因地制宜建设研学课程,通过问题驱动做实研学的细节

2016年11月,教育部、国家发展改革委、公安部等11部门联合印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》(以下简称《研学意见》),明确提出“各中小学要结合当地实际,把研学旅行纳入学校教育教学计划,与综合实践活动课程统筹考虑,促进研学旅行和学校课程有机融合,精心设计研学旅行活动课程”。为了避免研学旅行中的“只旅不研”或“只研不旅”现象,《研学意见》倡导各地中小学校要基于当地资源实际,因地制宜开发适合学生实践探究、培养家国情怀和发展综合素质的研学课程,并确保学生在课程实践中的人身安全。

滨湖学区课程发展中心依托现有的劳动实践基地,已同步研发了“古岳讲古/鼓”“非遗拓染”等民俗研学课程内容。目前此类课程内容仍在建设当中。滨湖学区的民俗研学课程内容关注学生对本学区民俗文化的经验背景和探究兴趣,通过引导学生自主发现课程实施中的驱动问题,激发学生的求知欲望和探究热情,带领学生走进家乡,了解家乡的民俗文化,感知、探究家乡民俗文化的特点,培养热爱家乡、建设家乡的情感和志向。南阳镇历来有春天“斗春牛·奏锣鼓”的风俗,用于祈祷风调雨顺、五谷丰登、国泰民安。锣鼓表演在南阳镇已有百年历史,嫁女娶亲、添丁乔迁,村民们都会敲锣打鼓庆贺一番。于是,滨湖学区与古岳坡文化艺术村的实践基地联合研发了“古岳讲古/鼓”民俗课程:“古”“鼓”谐音,既讲鼓,也讲古,“鼓”代表的是一种古老的民俗文化的传承。

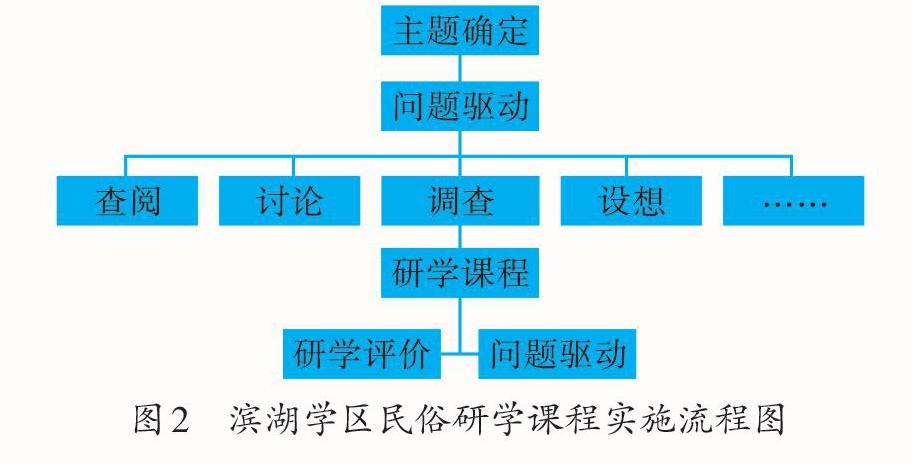

民俗研学课程的实施注重“研”“学”并举(如图2):研学之前,学生须做足“前课”,主要是围绕研学主题查阅资料、集体讨论,“发现”适合研学的驱动问题,并在调查研究的基础上提出问题解决的基本设想;研学实践中,学生通过现场研习和体验,一方面强化对民俗的认知,另一方面实现对驱动问题的真正解决——如其间衍生出了新的问题,则继续研学……2020年11月,滨湖学区市区公办学校的200名学生组成研学团队,分批前往南阳镇古岳坡文化艺术村的实践基地开展“古岳讲古/鼓”民俗研学。课前,学生围绕“古”和“鼓”开展系列研习、探究,形成驱动问题:古岳有什么“古”?古岳的“古”和“鼓”之间有什么关系?在民俗文化展示厅,基地研学讲解员带领学生参观了当地的民族服饰、农具、炊具、传统手工工具等,向学生讲解了古岳坡农耕文化、民俗文化的今昔。“鼓声阵阵,八音齐鸣”,学生们聆听了鼓的传说、感受着鼓的魅力、悟到了鼓的精神……民俗研学课程极大地激发了学生自主学习、探究的积极性,丰富了学生的学习样态,拓宽了学生的学习视野,培养了学生对民俗文化的亲近感,树立了学生的民族文化自信。

(二)基于活动进阶理念,整合学区德育实践课程板块

小学生的世界观、人生观和价值观尚未形成,小学德育工作对培养学生良好习惯、塑造学生健全人格、培养学生高尚品德具有极为重要的作用。

滨湖学区在成立之初,抓住各成员学校(校区)德育实践活动的共性,推出了“每月一主题”学区特色德育活动,每月安排一所成员学校(校区)拟定当月的活动主题和活动实施方案,在学区内同时推进同一主题的德育实践活动。2020年起,为取得更好的育人效果,滨湖学区课程发展中心决定将各成员学校(校区)的德育活动进阶为学区德育实践课程:统整各成员学校(校区)的德育活动,将活动资源转化为课程资源;对德育活动进行整合、提炼,深入挖掘活动的意义、提炼主题实践活动的深刻内涵;将主题活动进阶为课程模式,设计课程目标、课程内容与课程实施策略。“每月一主题”活动整合为“德育实践课程”,明晰了德育的课程定位和“实践”形式,形成了目标明确、内容丰富、逻辑严密的学区特色德育实践课程。

2021年是中国共产党成立100周年,滨湖学区以“红色大课堂”为主题开发了“我是小小红色宣讲员”“颂党恩,跟党走”等一系列主题实践课程内容。学区各成员学校(校区)在晨会、思政课上给学生开设小讲坛,引导学生以“小小红色宣讲员”身份,给同学们讲党史、讲小英雄的战斗故事、讲身边共产党员的先进事迹……小小红色宣讲员还交叉走进学区其他成员学校(校区),特别是乡镇学校进行巡讲,从中增强责任心和使命感,更加深刻地体会到重任在肩、使命在前,人人争做新时代红色少年,立志成为担当民族复兴大任的社会主义建设者和接班人。

德育要避免生硬说教,课程设置应贴近时代主题,贴近学生的学习和发展需求。学区德育实践课程在实施过程中,既要迈出紧跟时代发展主旋律的统一步伐,又要预留课程在各成员学校(校区)特色實施的空间,促进形成区域优质课程“各美其美美美与共”的发展格局。

(三)基于优质引领理念,共享学区长学校特色品牌毕业课程

滨湖学区各成员学校(校区)的区域跨度较小,具有相似的办学理念、文化基础和发展需求,在推进学区制管理改革进程中,相互之间已然形成良好的共建、共享格局。相对来说,学区长学校南宁市滨湖路小学的课程研发团队实力略强,校本课程已自成体系,有望通过共享本校的优质课程研发经验及成果,引领学区各成员学校的协同发展。

“永远的滨湖蓝”是学区长学校南宁市滨湖路小学专为六年级毕业生研发的一种颇富仪式感的毕业课程,包含拥抱大自然、悦“读”校园、走进中学、毕业大课堂四个方面的课程内容,课程实施的时间跨度为一个学期:“拥抱大自然”每年3月启动,全体六年级学生到南湖畔、凤岭儿童公园等地徒步,教师设计有关学生成长中身体变化、学识增长等方面的挑战任务,让学生行走在大自然当中,接受成长挑战,体验成长乐趣;“悦‘读校园”在校园内实施,教师带学生畅游校园,让学生结合任务单对学校的特色文化、主题景观等进行深入解读,以此铭记母校的一花一草一木;“走进中学”是带学生参观中学校园、体验中学课堂、向中学老师请教如何做好“小升初”的各方面准备;“毕业大课堂”是校长给全体毕业生上“最后一课”,也是给六年级学生的最后一节大课,重点是带领学生回顾六年学习、成长的历程,畅谈未来。毕业课程的设计,旨在引导学生悦纳自我、热爱生活、感恩母校,满怀信心地做好成为一名优秀中学生的准备。

小学毕业生处在生理和心理发展的关键期,对母校充满眷恋,对未来充满向往,学校有责任引导他们走好小学阶段的最后一步,帮助他们做好“小升初”的准备,这也是学区内所有成员学校强烈要求共享该课程的重要原因。2020年春季学期,学区长学校的毕业课程开始在学区内共享。2020年7月,南宁市滨湖路小学和南宁市青秀区南阳镇中心学校的全体六年级学生开通了线上直播毕业课程,共同实施主题为“有梦的人最快乐”的毕业大课堂活動,成为一次别开生面的毕业联谊。在直播课堂里,两校学生互相了解对方学校的历史和班级特色,通过“为母校诵诗”,一同表达对母校和老师的感恩之情;在“未来的我们”环节,两校学生一起畅谈理想和未来,彼此鼓励,为梦想加油;最后,通过“唱给母校听”,学生一起用热情洋溢的歌声表达对母校的眷恋与热爱。本次课程运用信息化手段搭建起城乡学校共享的“毕业大课堂”,以课程为纽带凝聚青春正能量,激励学生为实现“我的梦”“中国梦”而勠力前行。

滨湖学区基于学区制管理改革的融合发展理念,让课程成为学生核心素养落地的重要抓手,通过探索学区主题实践课程建设的路径,为促进学区内各成员学校(校区)共享课程开发的理念、经验,共建主题实践课程的内容,进一步缩小了彼此课程建设的品质差异,有力地促进了滨湖学区课程建设的优质均衡水平。最值得一提的是,滨湖学区在共建、共享主题实践课程的过程中,有意识地规避了各成员学校(校区)的同质化发展风险,通过引导大家共同提炼课程建设成果,推动各成员学校(校区)的特色课程研发,让“每所都是好学校,处处都是好学区”逐步变为现实。

参考文献:

[1]刘丽丽,刘汝明.从社区资源走向优质课程:北京市海淀区海淀学区“聚·享”课程建设[J].基础教育课程,2019(13):41-46.

[2]高嘉位.义务教育阶段学区特色课程建设研究[J].新课程研究(上旬),2018,(10):32-34.

[3]陈亚琼.劳动教育体系构建的困境及实现[J].教学与管理,2021,(8):10-12.

(责编 白聪敏)