采煤驱动下晋东大型煤炭基地地下水循环演变特征

——以辛安泉域为例

2021-10-30李向全张春潮侯新伟

李向全,张春潮,侯新伟

(1.中国地质科学院 水文地质环境地质研究所,河北 石家庄 050061; 2.中国地质大学(北京) 中国地质科学院,北京 100083; 3.自然资源部地下水科学与工程重点实验室,河北 石家庄 050061)

晋东大型煤炭基地位于山西省东南部,是我国无烟煤最大的供应基地,属国家规划建设的14个大型煤炭基地之一[1],煤炭产量占全国的1/4以上,对保障国家能源安全起着重要的基础支撑作用。该区地处北方半干旱区,水资源相对短缺,生态环境脆弱。同时也属北方岩溶区,分布有多个大型岩溶泉域,如娘子关泉、辛安泉域、三姑泉域和延河泉域等。由于煤炭资源的长期大规模开采,区域含水层结构和地下水资源遭到严重破坏,引发了区域地下水位下降、浅部含水层疏干、岩溶大泉衰减等一系列环境地质问题。作为山西省第2岩溶大泉的辛安泉域,自20世纪60年代至今,泉群由170余个泉点[2]缩减为现在的10余处,泉流量由20世纪60年代的平均流量11.46 m3/s衰减为近年来(2011—2017年)的3.44 m3/s,岩溶地下水位与20世纪70年代相比最大下降幅度达30 m。众多学者针对煤炭开采对区域含水层、地下水资源及地下水环境的影响、保水采煤等方面开展了大量的研究工作[3-6]。钱鸣高和许家林[7]提出煤炭开采改变了岩层的平衡状态,由此引发严重的环境问题,并研究了岩层运动对采动裂隙的形成、地下水的破坏及地表沉陷等方面的影响。范立民[8]通过研究1994年与2015年毛乌素沙漠与黄土高原接壤区泉数量、流量差异,认为混合入渗补给泉点受含隔水层结构损坏和侧向补给截断影响大量消失是近20 a泉点大量衰减的主要原因。顾大钊和张建民[9]利用高精度四维多属性探测技术研究了煤炭开采对覆岩裂隙发育、渗透性和含水性的影响,发现覆岩结构破坏后具自修复趋势,使地下水逐步形成为开放的多层渗流结构。冀瑞君等[10]研究了神府矿区采煤对窟野河流域地下水循环的影响,采煤破坏了潜水含水层下黏土层的隔水性,使得含水盆地汇水面积减小,泉流量减小或干枯,同时一部分地下水转化为了矿井水。徐智敏等[11]以西部矿区疆哈密煤田大南湖矿区为例,系统研究了顶板采动导水裂隙的发育与演化过程、发育高度与形态特征、渗透性演化规律。李涛等[12]研究了西南岩溶山区煤炭开采使得潜水位下降、植被退化、水土流失及石漠化加剧等一系列问题。郭小铭、代革联、杨泽元等[13-15]研究了西部黄陇煤田、陕北煤炭基地采煤对含水层渗流规律、流场变化及水分运移的影响。翟丽娟[16]根据岩溶水补径排条件、煤层分布与岩溶水补给区的关系,将华北型煤田采煤对含水层的影响划分为直接、间接和混合影响型3种类型。已有研究主要集中在西部矿区、陕北煤炭基地、西南岩溶山区,而对山西大型煤炭基地煤炭开采对地下水,尤其是岩溶地下水与岩溶大泉的影响缺乏研究。研究区内已有研究主要集中在岩溶地下水水质评价、大泉流量变化特征与岩溶水资源保护等方面的研究[17-20],缺乏煤炭开采对含水层的影响及岩溶大泉衰减机制的综合研究。综上,探讨山西煤炭基地采煤对地下水循环及岩溶大泉的影响,具有重要的理论意义和实际意义。

笔者在前期研究基础上,选择晋东煤炭基地辛安泉域为典型研究区,综合应用近70 a来岩溶大泉流量、河水径流量、矿井涌水量、降雨量等动态监测资料,系统分析煤炭开采对岩溶大泉流量、岩溶地下水位、地表径流量和地下水循环的影响,揭示不同阶段岩溶大泉衰减机制及主要影响因素。成果可为基地煤炭资源和地下水资源合理开发利用、地质环境保护与修复提供科学依据。

1 研究区概况与水文地质条件

1.1 研究区概况

辛安泉域位于山西省东南部、太行山中段西侧,行政区包括长治市(除沁源县)的12个县市区及晋中市的榆社县,泉域总面积为10 950 km2(图1),碳酸盐岩裸露区面积为2 200 km2[20-21]。

辛安泉群出露于长治市的潞城、平顺、黎城3县(市)交界处的浊漳河河谷,目前泉点仅在南流村—北耽车乡一带出露,泉水出露标高580~630 m,2017年泉水平均流量为3.6 m3/s。泉域内水系属海河水系,浊漳河为其主要河流,自襄垣以上分浊漳南源、西源和北源三大支流,全长超过200 km[22]。

区内四季变化显著,多年平均气温为10.9 ℃。多年平均降雨量为566.74 mm,总体呈下降趋势,最大年降水量1 010.4 mm,最小年降水量265.7 mm。区内年均蒸发量1 678.7 mm,年最大蒸发量1 810.4 mm,年最小蒸发量为1 372.1 mm。

1.2 水文地质条件

辛安泉域地下水类型包括松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水和碳酸盐岩类裂隙岩溶水。区域含水层及水文地质特征如图2所示。

松散岩类孔隙水主要赋存于长治盆地、襄垣盆地和黎城盆地,含水层为第四系全新统和中更新统砂、砂砾石层。富水区主要分布于浊漳河及部分支流河谷、河漫滩、一级阶地处及局部黄土台地。降雨入渗补给是孔隙水的主要补给来源,此外还接受河流入渗、灌溉水入渗及基岩山区侧向径流补给。

碎屑岩类裂隙水主要赋存于三叠系、二叠系和石炭系地层中,区内以三叠系二马营组、刘家沟组以及二叠系石盒子组砂岩为主要含水层,广泛分布于长子县、屯留县以西及襄垣县以北,主要接受大气降水补给。由于各类岩层的裂隙发育程度及裂隙在平面上分布的不均一性,使之富水性亦不均匀,有泉点出露,局部承压自流。

碳酸盐岩裂隙岩溶水是区内重要的地下水类型和供水水源,主要含水层为中奥陶统灰岩和寒武系鲕粒灰岩。在泉域东部及东北部碳酸盐岩裸露区,岩溶地下水的补给来源主要为大气降水入渗补给及地表水渗漏补给;在长治、襄垣、黎城盆地等碳酸盐岩埋藏区,岩溶地下水的补给来源主要为地表水渗漏补给、孔隙水及裂隙水通过文王山地垒、二岗地垒等构造处或岩溶天窗的越流补给。晋获断褶带以西,岩溶水由南、西、北向潞城市汇流,晋获断褶带以东,岩溶水由北、南向下游排泄带汇流。主径流带有3条,位于襄垣—黄碾—潞城浊漳河河谷、长治—潞城盆地、壶关至潞城山间盆地以及下游辛安泉镇—北耽车浊漳河河谷。屯留以西为岩溶水径流滞缓区。浊漳河下游南流—北耽车乡一带为泉群主要排泄带,主要泉群有王曲泉群、湾里泉群、实会泉群及北耽车泉群。

2 煤炭开采及矿井水文地质特征

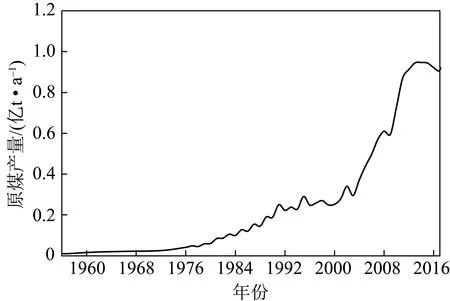

辛安泉域现有煤矿122座,主要含煤地层为石炭系太原组和二叠系山西组,煤系地层总厚度139~180 m,可采煤层为3号、9号和15号,目前主采煤层为3号煤。原煤产量自1976年后快速增加,年增长0.008亿t;自2002年后原煤产量急剧增加,年增长0.047亿t,2017年原煤产量达0.91亿t(图3)。

图3 辛安泉域内原煤产量Fig.3 Raw coal output of Xin’an spring area

区内煤田地质构造条件简单,煤层倾角平缓,埋藏深度自西向东逐渐增加,屯留县、鲍店镇以西埋藏深度达500 m以上。煤层主要分布在长治和襄垣盆地以西,以东为碳酸盐岩裸露区,局部覆盖薄层第四系。煤系地层自东向西上覆含水层由第四系含水层逐渐过渡为二叠系石盒子组含水层,下伏含水层主要为奥陶系峰峰组含水层,煤层间含水层主要为石炭系太原组和二叠系山西组含水层。石炭系含水层与奥陶系含水层中间存在本溪组泥岩隔水层,区域上稳定分布。

区内矿井涌水量最大为39.89万m3/d,正常涌水量为24.37万m3/d。3号煤层的直接充水含水层为顶板砂岩裂隙含水层,受导水裂隙带的影响,可沟通下石盒子组砂岩裂隙含水层,使其成为充水含水层,该含水岩组补给条件差,补给来源少,涌水量较小。15号煤层的直接充水含水层为K2灰岩裂隙岩溶含水层,并可沟通上部裂隙含水层,但总体而言,石炭系裂隙及岩溶裂隙含水层富水性较好,涌水量较大。目前开采煤层以3号煤层为主,15号煤层开采主要位于矿区东部。15号煤层与奥陶系峰峰组含水层之间垂向距离在100 m以上,中间所夹峰峰组地层岩溶不发育,峰峰组顶部存在本溪组泥岩隔水层。因此,区内矿井充水受奥陶系含水层影响较小。

3 采煤对区域水环境的影响

区内采空区面积达188.28 km2,占泉域面积为1.72%。煤炭产量2002年与1976年相比增加了7倍,2017年与2002年相比增加了近2倍。高强度的煤炭开采,使得采空区煤层顶板发生垮落,导致部分地区孔隙水和裂隙水水位下降,甚至被疏干,同时影响岩溶水系统[23]。

3.1 采煤对河流径流量和基流量的影响

除大气降水外,地表水渗漏是区内岩溶地下水的主要补给来源之一,因此选择浊漳河石梁站进行地表径流量和基流量演变过程研究。该站位于浊漳河下游(图1),河流径流量能够代表辛安泉域地表水总体特征,也是除岩溶水外的地下水集中排泄带。

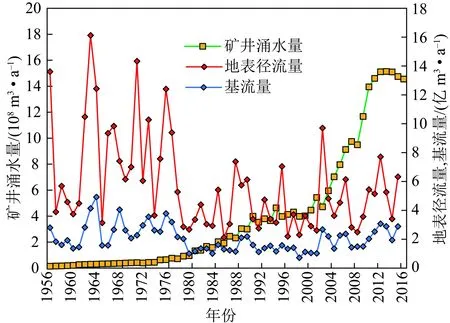

1956—2016年泉域内浊漳河径流量总体呈下降趋势(图4),径流量下降速率为0.77×108m3/(10 a)。根据径流量变化特征,可细分为1956—1976年、1977—2002年、2003—2016年3个阶段进行统计分析,结果见表1。天然径流量第1阶段与第2阶段相比减少幅度达50.48%,表现为地表径流量大幅衰减的变化特征。第3阶段比第1阶段下降了38.2%,比第2阶段上升了24.9%,表现为地表径流量缓慢恢复上升的变化特征。

图4 地表径流量和基流量动态变化曲线Fig.4 Dynamic change of surface runoff and base flow

表1 各时间序列基流量与径流量特征Table 1 Characteristics of base flow and runoff in each stage

选取年枯水月份(3个月)径流量的平均值,采用直线平切的方法对基流量进行了计算,结果见表1。3个阶段基流量所占天然径流量的比例均值分别为32%,38%和45%,表现为上升趋势。

地表径流量和基流量与大气降水关系密切,但第2阶段与第1阶段相比,降雨量减小幅度仅为15.8%,而径流量和基流量分别减小了38.2%和57.6%。因此,采煤对地表径流量和基流量影响较大。主要影响途径有:① 受采煤影响,3号和15号煤层开采导水裂隙带发育高度分别为75~112 m和68~153 m,裂隙沟通主要含水层,甚至直达地表,使得区域裂隙水和孔隙水水位下降,局部呈疏干状态,造成地下水向河流的排泄量减少;② 大气降水沿导水裂隙带快速入渗至地下,减少了地面径流的产生;③ 局部地表水沿导水裂隙带向采空区及地面沉陷区汇流。

第3阶段与第2阶段相比地表径流量有所恢复,是因为随着采矿活动向西扩展,煤层埋深加大,开采深度加大,导水裂隙带影响范围有限,对地表水的形成基本不会产生影响。第3阶段与第2阶段相比基流量所占比例有所增加,说明地下径流条件发生明显改变,分析其原因,主要是该阶段煤炭开采量剧增,开采活动导致煤层上覆含水层地下水漏失,大量裂隙地下水汇入矿坑,而后排入地表水中,转化为基流量,使得河流中地下水占比明显增加。

3.2 采煤对岩溶地下水位的影响

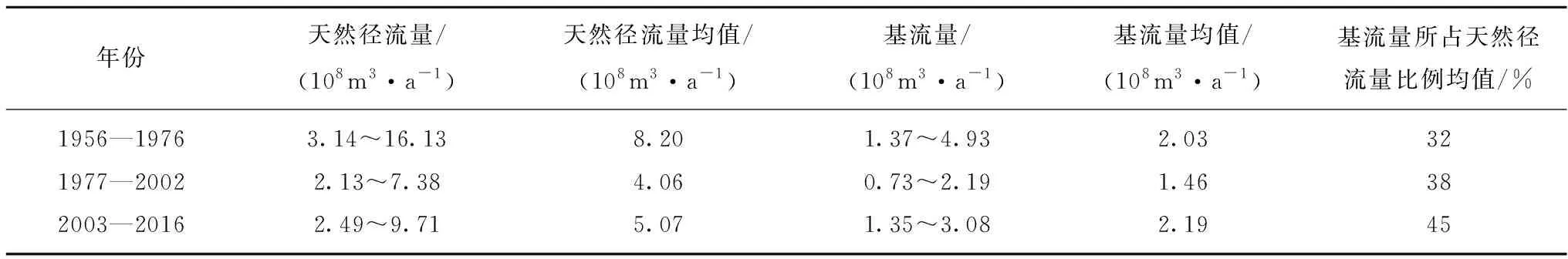

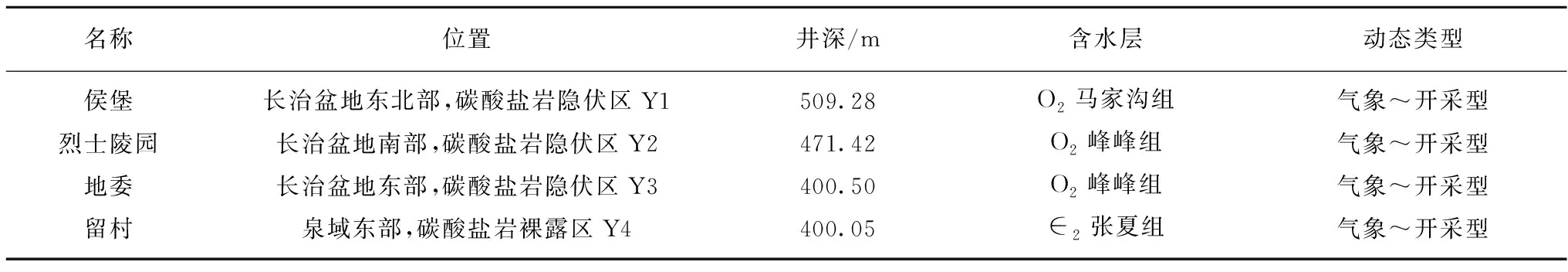

为研究采煤活动对岩溶地下水位的影响,选取4个岩溶地下水水位动态监测点,分析1972—2017年序列岩溶地下水位动态变化特征(图5)。动态监测点信息见表2。

图5 岩溶地下水监测井水位动态变化曲线Fig.5 Dynamic change of karst groundwater level

表2 岩溶地下水水位动态监测点信息Table 2 Dynamic monitoring wells of karst groundwater level

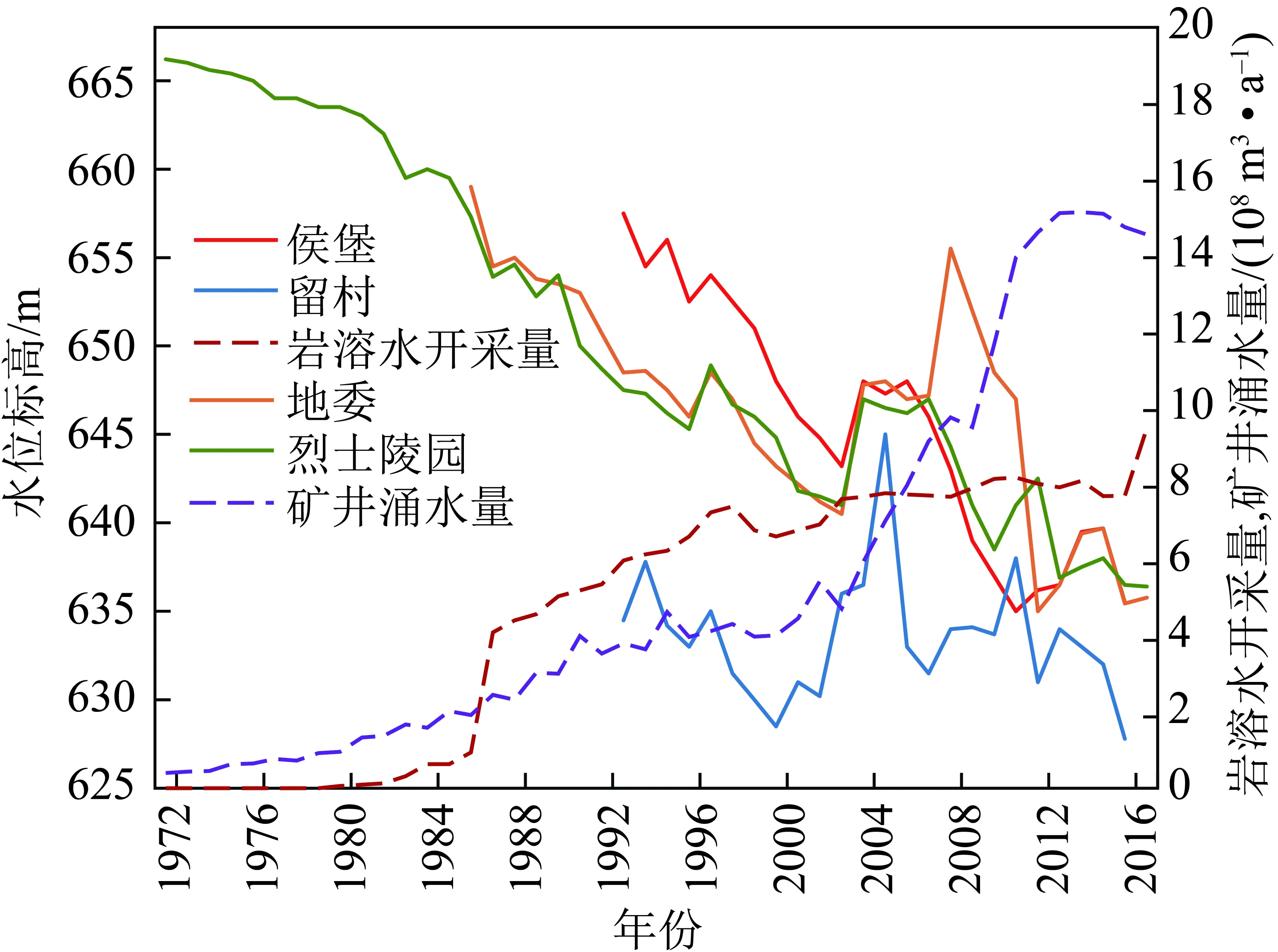

根据岩溶水动态监测资料分析,除留村监测井外其他3个井的地下水位动态特征基本一致。从烈士陵园岩溶井水位动态来看,1972—2017年岩溶水位下降了29.8 m,年降幅为0.66 m。1976年以前煤炭开采初期,岩溶地下水位变化不大,水位标高为665~666.2 m。1976—2003年,岩溶地下水位由666.2 m降至641.0 m,降幅达25.2 m,年降幅为0.93 m,呈快速下降趋势,该阶段煤炭产量和矿井涌水量大幅增加。而岩溶地下水开采量显著增加为1987年,泉域下游2个重要的供水井群山西化肥厂和长治市自来水先后开始供水。因此,与岩溶地下水开采相比,煤炭开采是岩溶水位下降的主要因素。

主要影响途径有:① 如第3.1节中所述,采煤导致河川径流量减小,使得地表水在流经河床与岩溶地层直接接触的渗漏段时,漏失量减小,导致其对岩溶水的补给量减少;② 孔隙水和裂隙水位的大幅下降,局部甚至疏干,使得上覆含水层通过岩溶“天窗”向岩溶水的补给量减少。因此,区内采煤对岩溶地下水的影响主要为减少其补给量,属间接影响。

受2003年丰水年影响,2004—2007年岩溶地下水位略有回升,回升幅度为6.0 m,随后下降至2013年的636.9 m。2004—2013年岩溶水位下降4.1 m,年降幅0.41 m;2013—2018年岩溶水位下降1.8 m,年降幅0.36 m。侯堡和地委2个岩溶水井水位与烈士陵园监测井表现为相似的动态变化特征。留村岩溶水井位于碳酸盐岩裸露区,受气象因素影响较大,波动起伏较大,水位动态呈局部岩溶水动态特征。

3.3 采煤对岩溶大泉流量的影响

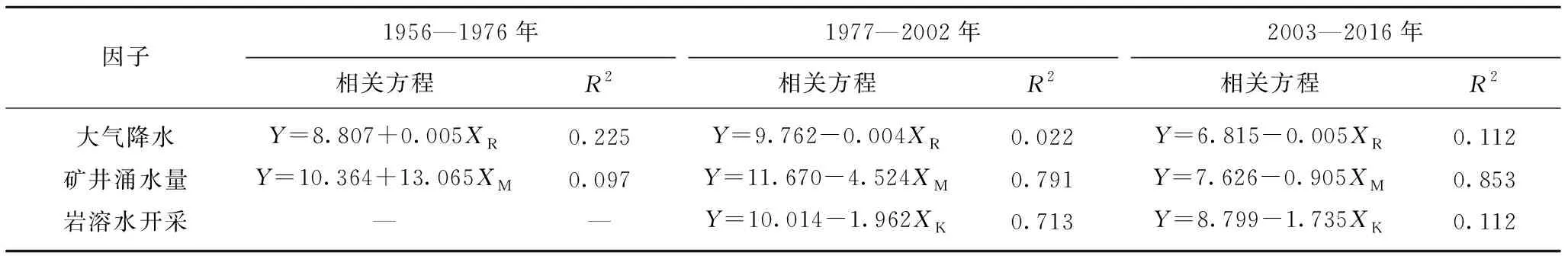

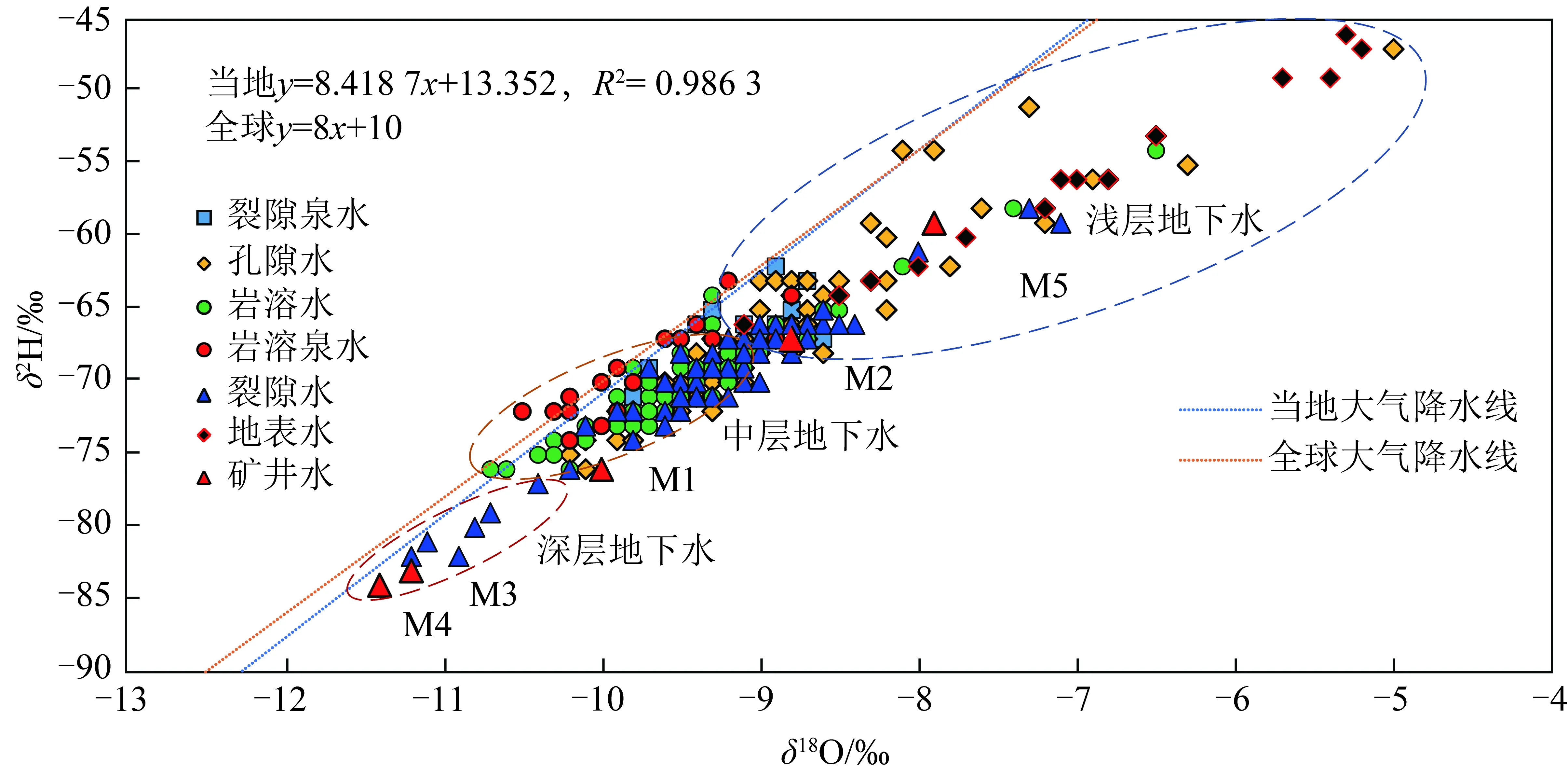

岩溶大泉动态是反映北方岩溶区煤炭基地地质环境演变的重要标志性指标。经调查分析,辛安泉流量总体呈下降趋势(图6)。1956—2017年总共62 a间,大泉流量由14.4 m3/s下降到3.6 m3/s,衰减幅度达75%。为揭示岩溶大泉衰减机制,选取矿井涌水量、岩溶地下水开采量和大气降水作为辛安泉流量衰减的主要影响因子,进行多元相关性分析(表3),确定不同阶段岩溶大泉衰减的主要影响因素。

表3 各阶段辛安泉流量衰减因子相关性Table 3 Correlation among factors of Xin’an spring flow attenuation in each stage

1956—1976年,大泉流量为8.87~16.03 m3/s,平均流量为11.81 m3/s(图6)。大泉流量波动与降雨量波动趋势一致,流量保持整体稳定,为波动稳定期。这一时期,泉域内岩溶水零星开采,区内煤炭开采处于初期阶段,矿井涌水量为0.35×108m3/a(0.11 m3/s),开采规模较小,含水层结构无明显破坏,地下水径流循环条件没有发生改变,岩溶大泉流量动态主要受大气降水的影响,大泉动态滞后于大气降水的时间约为1 a。相关性分析表明,辛安泉流量滑动1 a数据与大气降水量之间为正相关,拟合系数为0.225,显著大于煤炭开采拟合系数,说明该阶段泉流量波动主要受大气降水控制。

图6 辛安泉流量动态变化及主控因子Fig.6 Dynamic change of Xin’an spring flow and dominating factors

1977—2002年,区内煤炭产量和岩溶水开采量快速增加。煤炭产量由0.05亿t/a增至0.34亿t/a,矿井涌水量由0.77×108m3/a增至5.44×108m3/a(1.73 m3/s)。该阶段煤炭开采主要位于矿区东部,3号及15号煤层埋藏浅,煤炭开采区处于岩溶水补给径流区,开采活动对上覆孔隙水和裂隙水含水层破坏明显,裂隙水、孔隙水及地表径流沿导水裂隙带向采空区汇集,导致岩溶水的补给量减少。山西化肥厂和长治市自来水2个重要水源地于1987年开始供水,岩溶水开采量大幅增加。岩溶水补给量的减小和开采量的增加,使得岩溶大泉流量响应迅速,由13.97 m3/s减少至4.64 m3/s,衰减幅度达66.79%,年衰减量为0.37 m3/s,泉流量呈快速衰减趋势,为快速下降期。相关性分析表明,该阶段辛安泉流量与矿井涌水量和岩溶水开采具有较好的负相关关系,拟合系数分别为0.791和0.713。因此,该阶段泉流量的快速下降主要受煤炭开采和岩溶水开采主控。

2003—2017年,煤炭产量急剧增加,增幅达208.5%,矿井涌水量由4.72×108m3/a增至15.15×108m3/a(4.80 m3/s),而泉流量则表现为由6.63 m3/s衰减为3.6 m3/s,衰减幅度为45.7%,年衰减量为0.21 m3/s,泉流量衰减速率减缓,为缓慢下降期。与上一阶段相比,煤炭产量急剧增加,而泉流量衰减速率渐缓,这主要是因为该阶段采煤活动逐步向西扩展,煤层埋深增大,煤炭开采区属岩溶水深埋滞缓区,远离岩溶水主径流带,开采活动仅对导水裂隙带影响范围内的上覆裂隙含水层产生破坏,对岩溶水的影响程度较上阶段明显减弱,故岩溶水衰减趋势减缓。相关性分析表明,该阶段泉流量与矿井涌水量呈良好的负相关性,拟合系数为0.853;与岩溶水开采及降雨量变化相关性不明显。因此,该阶段泉流量缓慢下降受煤炭开采主控。

4 水源混合比例的同位素计算

4.1 氘氧同位素特征

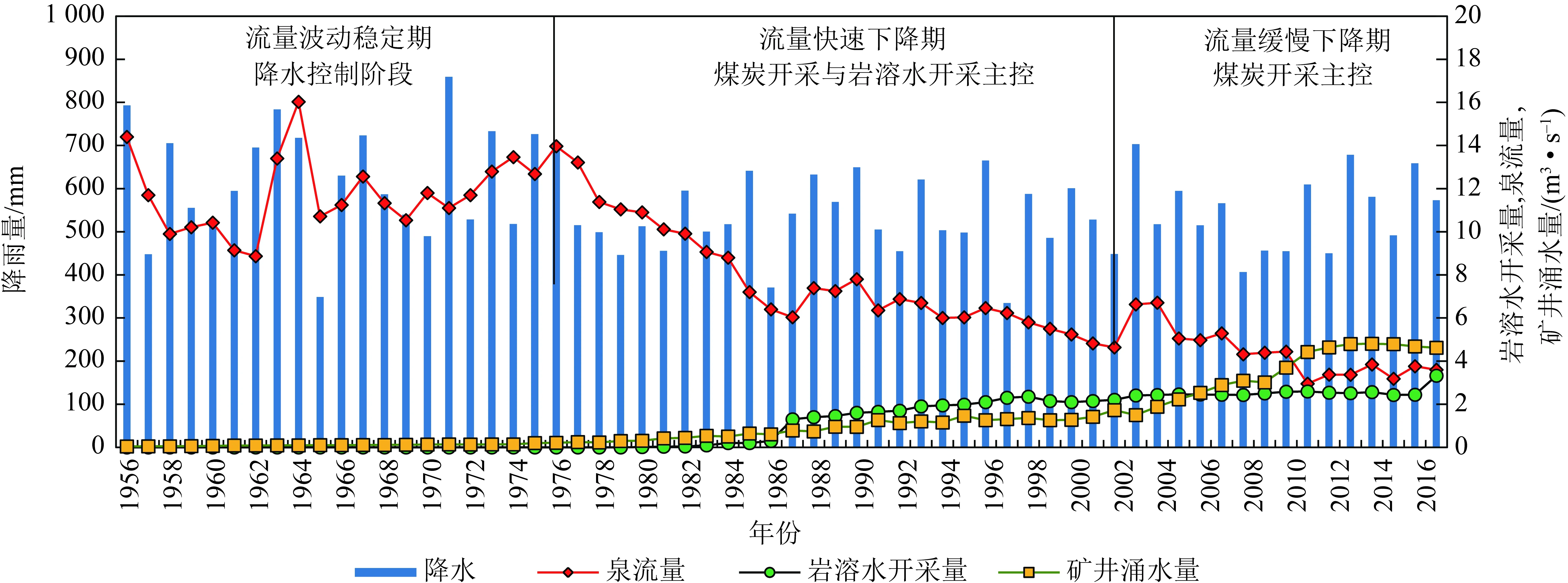

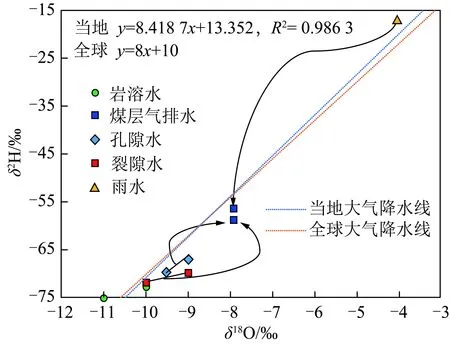

为进一步研究采煤驱动下辛安泉域地下水演变特征,本次应用δD~δ18O同位素技术方法分析辛安泉域地下水起源,揭示地表水与地下水(孔隙水、裂隙水、岩溶水和矿井水)相互转化关系,了解水资源构成。共采取水样337组,其中地表水13组、孔隙水115组、裂隙水88组、矿井水5组、岩溶水91组及雨水25组,同位素测试结果以V-SMOW作为参考标准。依据水样δD~δ18O同位素关系(图7),研究区内地下水可划分浅层地下水、中深层地下水和深层地下水3种类型。

图7 地表水和地下水氘氧关系Fig.7 Hydrogen and oxygen isotopes of surface water and groundwater

浅层地下水主要代表泉域孔隙水、浅层裂隙水和浅层岩溶水。其主要特点是同位素特征值较高,δD值介于-66‰~-46‰,δ18O值介于-9.1‰~-5‰,为现代大气降水补给形成,与地表水存在直接相互转化关系。自上游补给区至下游排泄带,浅层地下水与地表水的经历多次相互转化过程,在河流上游山区,地表水主要接受基岩裂隙水的补给;流经第四系盆地,地表水又通过渗漏区段补给孔隙水和岩溶水;至下游排泄带,地表水主要接受岩溶地下水的排泄补给。在煤矿区,煤层上覆裂隙含水层地下水通过导水裂缝带向采空区汇集,经矿坑排水向河水排泄。

中深层地下水主要代表泉域深部岩溶水、中深层裂隙水和少部深层孔隙水。其主要特点是同位素特征值中等,δD值介于-76‰~-66‰,δ18O值介于-10.7‰~-8.4‰,由现代大气降水补给形成,相比浅层水,补给径流缓慢,与地表水无直接转化关系,孔隙水、裂隙水与岩溶水之间存在转化关系,在第四系沉积物与碳酸盐岩接触区段,孔隙水通过越流补给岩溶水,通过构造裂隙和断裂通道裂隙水和岩溶水互为转化。

深层地下水主要代表西部滞流区深部裂隙水。其主要特点是同位素特征值极低,δD值介于-84‰~-77‰,δ18O值介于-11.4‰~-10.4‰,埋藏深,形成时间久远,多为古水,循环滞缓,与其他类型水无明显交换关系。

4.2 多元水混合比例计算方法

两元水混合比例计算公式为

δMD=f1δ1D+f2δ2D

δMO=f1δ1O+f2δ2O

1=f1+f2

三元水混合比例计算公式为

δMD=f1δ1D+f2δ2D+f3δ3D

δMO=f1δ1O+f2δ2O+f3δ3O

1=f1+f2+f3

式中,δMD,δMO为混合水的氘氧同位素;δ1D,δ1O,δ2D,δ2O,δ3D,δ3O为三元水各端元的氘氧同位素;f1,f2,f3为三元水各占的比例。

4.3 地表水水源构成

根据地下水与地表水混合特征,应用同位素方法进一步定量分析研究区地表水-地下水转化关系(图8),与基流切割分析结果相互验证。沿地表水分布做混合线,选取混合线右上角的地表水端元、左下角降雨线附近的地下水端元,进行混合比例计算,采用两元水混合比例计算公式。

图8 地表水混合模式Fig.8 Mixed mode of surface water

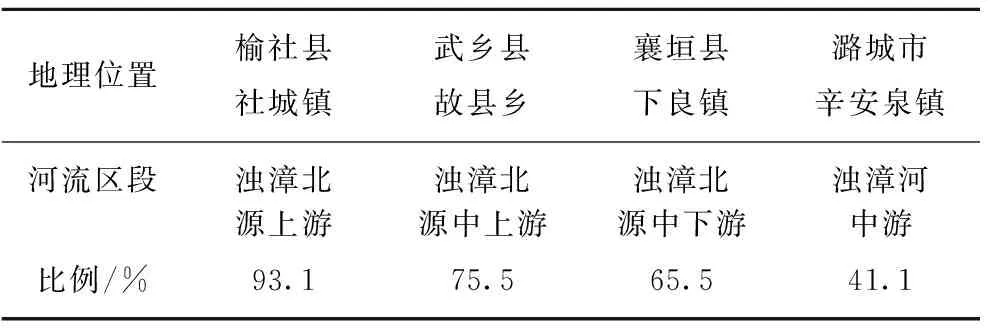

计算结果表明(2017年数据),自上游浊漳北源至下游浊漳河(石梁站以上)① ~④ 区段(表4),所计算的河水中地下水所占的比例分别为93%,76%,66%和41%,说明从上游至下游河水中地下水所占比例逐渐下降。至岩溶水排泄带上游,地下水所占比例为41%,这与基流切割所计算的比例相近(2016年基流量比例为43%)。

表4 地表水中地下水所占比例Table 4 Groundwater proportion in surface water

需要说明的是,开展计算分析的石梁站点位于排泄带上游,下游为泉域岩溶水集中排泄带,因此在石梁站以上岩溶水对地表水贡献微弱。近年来,孔隙地下水水位虽有波动,但无明显上升趋势,故孔隙水并不会影响基流量的大小。所以计算站点河水中地下水主要为裂隙含水层地下水。

同位素定量分析结果进一步证实自2002年以来受煤炭开采影响,裂隙水疏排量加大,在地表水中比例构成加大。

4.4 矿井水水源构成

区内采煤所排放的地下水主要为煤炭开采过程中的矿坑排水及煤层气开采过程中的排水。矿井水氘氧同位素分布如图7所示,所在位置如图1所示。

煤层气排水M3,M4为开采二叠系山西组3号煤层中的煤层气过程中所排放的地下水,氘氧同位素值低,具有深部地下水的特征,与深部裂隙水分布一致,与其他水源无明显联系。因此,煤层气M3,M4排水水源构成为深部裂隙水。

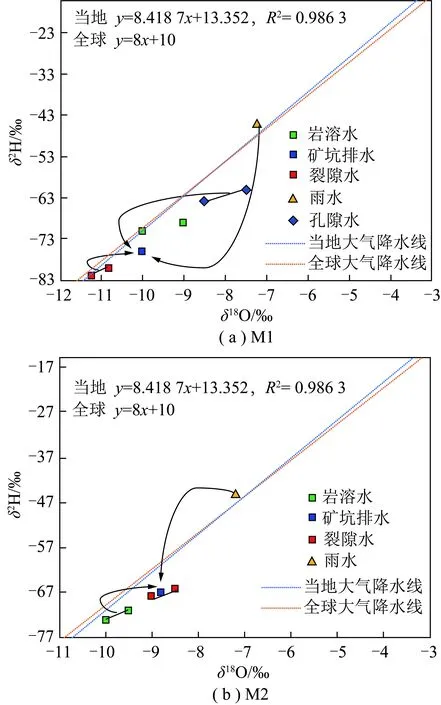

经分析,煤层气排水M5为开采二叠系山西组3号煤层中的煤层气过程中所排放的地下水,3号煤层及下部15号煤层均未进行开采,故该地下水不存在岩溶水来源的可能。煤层气排水M5的氘氧同位素为-59.0‰和-7.9‰,该点周边孔隙水氘氧同位素范围为-70‰~-67‰和-9.5‰~-9.0‰;裂隙水为-72.0‰~-70‰和-10‰~-9.0‰;当期雨水为-17‰和-4.0‰。经裂隙水、孔隙水和雨水三元混合比例计算(图9),有2种混合模式:① 裂隙水占比为78%,雨水占比为22%;② 孔隙水占比84%,雨水占比为16%。第1种混合模式可能性较大。

图9 煤层气排水M5的混合模式Fig.9 Mixed mode of CBM drainage M5

矿坑水M1为二叠系山西组3号煤层开采过程中的矿坑排水,下部15号煤层未进行开采,故该矿坑水不存在岩溶水来源的可能。矿坑水M1的氘氧同位素为-76‰和-10‰,该点周边孔隙水氘氧同位素范围为-64‰~-61‰和-8.5‰~-7.5‰;裂隙水为-82‰~-80‰和-11.2‰~-10.8‰;当期雨水为-45‰和-7.2‰。经裂隙水、孔隙水和雨水三元混合比例计算(图10(a)),仅存在一种混合模式,即裂隙水和孔隙水的混合,裂隙水比例为55.6%~75.8%,孔隙水比例为24.2%~44.4%。

图10 矿坑水M1,M2的混合模式Fig.10 Mixed mode of coal imnging drainage M1,M2

矿坑水M2为石炭系太原组15号煤层开采过程中的矿坑排水,存在有岩溶水来源的可能;该点表层仅有薄层第四系覆盖,无孔隙地下水分布。矿坑水M2的氘氧同位素为-67.0‰和-8.8‰,该点周边裂隙水为-68‰~-66‰和-9.0‰~-8.5‰;岩溶水为-73‰~-71‰和-10.0‰~-9.5‰;当期雨水为-45.0‰和-7.2‰。经裂隙水、岩溶水和雨水三元混合比例计算(图10(b)),存在2种混合模式:① 裂隙水和雨水的混合,裂隙水比例为95.6%,雨水比例为4.4%;② 裂隙水、岩溶水和雨水的混合,裂隙水所占比例为62.1%~75.0%,岩溶水为22.3%~34.5%,雨水为2.7%~3.4%。

可见,矿井水的水源构成主要为裂隙水,其次为孔隙水,雨水和岩溶水所占比例较小,即采矿活动主要破坏裂隙水和孔隙水含水层,使得裂隙水和孔隙水位大幅下降,甚至疏干,而对岩溶水含水层的破坏较小。

4.5 岩溶水水源构成

除大气降水外,岩溶地下水受地表水渗漏及孔隙水的越流补给影响显著,同位素特征表现为氘氧同位素值明显偏高。选取典型地表水渗漏段和第四系岩溶“天窗”越流段进行多元水混合计算。结果表明,在襄垣县西营镇、上遥镇西社村、北耽车乡赤壁村、史回乡马池沟村等河流渗漏段,地表水补给所占比例可达63.7%~84.5%;在文王山地垒、二岗地垒等构造部位,河水及孔隙水补给占比达20%左右;在第四系与奥陶系灰岩直接接触部位,孔隙水通过岩溶“天窗”越流补给占比达41.6%~66.7%。

可见,地表水渗漏与孔隙水的越流补给,是岩溶水的重要补给来源。受煤炭开采影响,地表径流量的减小、孔隙水位的下降,均会引起岩溶水的补给量减小,造成岩溶地下水位的下降及岩溶大泉流量的衰减。

5 采煤条件下地下水循环模式构建

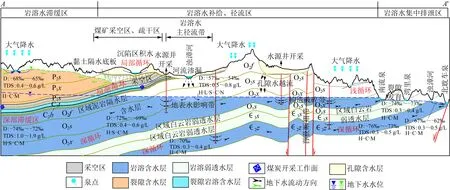

结合辛安泉域水文地质条件及区域水流系统,构建了煤炭开采条件下的辛安泉域地下水循环模式,可划分为采煤影响下的局部地下水流系统、浅部地下水流系统和深部地下水流系统(图11),循环模式剖面A—A′的位置如图1所示。

图11 辛安泉域地下水循环模式Fig.11 Cyclic pattern of groundwater in Xin’an karst water system

局部地下水流系统主要为采煤影响区水流系统,煤炭开采直接影响上覆孔隙水及裂隙水含水层,间接影响下伏岩溶水含水层。煤炭开采之前,孔隙水流动主要受地形控制,向河流排泄;裂隙水流动主要受地层及岩层倾向控制,多以泉点形式排泄。受采矿活动影响,矿区范围内“三带”发育,孔隙地下水和裂隙地下水通过导水裂缝带向采空区径流,导致部分孔隙水疏干、裂隙水位大幅下降及部分裂隙泉点干涸。第四系沉陷区因受黏土隔水底板的影响,地下水虽未疏干,但却形成了新的汇流中心,区域上为地下水位低值点。采空区内地下水主要由裂隙及孔隙地下水汇流补给、大气降水入渗补给及局部地表水渗漏补给,水质普遍较差,高硫煤矿区往往形成酸性矿坑水,pH值多小于6.0,溶解性总固体多大于1 000 mg/L,水化学类型以SO4·HCO3—Ca·Mg型(S·H—C·M)水为主。

浅部地下水流系统主要为山地和盆地的孔隙水、浅层裂隙水及浅层岩溶水系统。地下水主要接受大气降水与地表水补给。地下水径流方向受地形地貌、风化裂隙带发育条件、岩层倾向及构造的控制,以附近河谷为排泄基准面,向河谷径流排泄。地下水径流距离短,循环积极,TDS普遍较低,一般为200~400 mg/L,水化学类型以HCO3—Ca(Ca·Mg)型为主。

深部地下水流系统主要为区域岩溶水系统。地下水补径排条件主要受区域地质构造、地层岩性等因素的影响。地下水主要接收岩溶裸露区的大气降水入渗补给,以及覆盖区的上覆含水层的越流补给,岩溶水主径流带为地下水主要径流通道,以岩溶大泉为主要排泄方式向下游集中排泄。含水层埋藏深,地下水径流距离远,岩溶水动态稳定,径流带处岩溶水TDS一般为300~600 mg/L,水化学类型以HCO3—Ca·Mg,HCO3·SO4—Ca·Mg型水为主;深埋滞缓区岩溶地下水循环缓慢,TDS含量高,一般大于1 000 mg/L,最高可达1 900 mg/L,水化学类型以SO4·HCO3—Ca·Mg型水为主。

6 结 论

(1)辛安泉域岩溶大泉流量和岩溶地下水位总体呈下降趋势,均呈阶段性变化特征。1956—1976年、1977—2002年和2003—2017年3个阶段表现为波动稳定、快速下降和缓慢下降状态。快速下降阶段,岩溶大泉衰减幅度达66.79%,年衰减量为0.37 m3/s;岩溶地下水位降幅达25.2 m,年降幅为0.93 m。

(2)采煤与矿井涌水量快速增长期,严重破坏了岩溶水径流区上覆含水层结构,导致岩溶水补给量减小,使得岩溶大泉流量和地下水位表现为快速下降。采煤与矿井涌水量急剧增加期,采煤活动向西扩展,开采深度逐步加大,且西部为岩溶水深埋滞缓区,深部采煤活动对岩溶水补给条件无明显影响,使得岩溶大泉流量和地下水位表现为缓慢下降。

(3)相关性分析表明,区内岩溶大泉衰减和岩溶地下水位下降的主控因素为:在采煤初期,主要受大气降水控制;采煤增长期,受煤炭开采和岩溶地下水开采的控制;采煤剧增期,受煤炭开采主控。

(4)水源混合的同位素计算结果表明,采煤活动使得裂隙水疏排量增大,进而转化为基流量,使得基流量占比增大。矿井水的水源构成主要为裂隙水,其次为孔隙水,即煤炭开采对裂隙水和孔隙水含水层破坏较大,而对岩溶水含水层影响较小。地表水渗漏及孔隙水越流是岩溶水重要的补给来源,采煤直接影响地表径流量和孔隙水含水层,进而间接影响岩溶地下水位和岩溶大泉流量。

(5)构建了采煤驱动下的地下水循环模式,可划分为浅部地下水流系统、深部地下水流系统以及局部地下水流系统3个层级。局部地下水流系统主要受采煤影响,改变了裂隙水和孔隙水原有的循环模式,表现为地下水向采空区集中排泄,形成新的汇流中心。