深层油气藏成因类型及其特征

2021-10-29张东东刘文汇王晓锋罗厚勇王庆涛李忆宁李风娇

张东东,刘文汇,3,王晓锋,罗厚勇,王庆涛,李忆宁,李风娇

(1.大陆动力学国家重点实验室 西北大学,陕西 西安 710069;2. 西北大学 地质学系,陕西 西安 710069;3. 中国石化 石油勘探开发研究院,北京 100083)

1 深层油气勘探研究概况

当前,随着中国国民经济和工业的发展需求以及科学技术的进步,深层油气成为重要的能源勘探接替领域和研究热点[1-10]。由于中国处于3大板块拼合部位,强烈的构造活动和多期改造作用形成了中国受控于大陆多旋回演化控制的叠合含油气盆地[6,11-12],如塔里木、鄂尔多斯和四川盆地等。具中国特色的叠合沉积盆地通常发育浅层中-新生界沉积构造层以及深层古生界-元古宇沉积构造层,半个多世纪的油气地质研究与勘探实践多集中于中、浅层沉积构造层,且形成了具有中国特色的油气地质理论,如“陆相生油”“源控论”“复式油气聚集理论”等[13]。而随着油气勘探深度和范围的不断拓展,前期所总结形成的油气勘探理论和认识受到了很大程度的限制,温度和压力的增长致使深层油气的来源、聚集以及保存机理等问题均与中、浅层油气有着很大的差异和变化,需要针对含油气盆地深层开展相关方面的地质研究,深层油气资源将是全球探明储量的增长主体,推动深层油气勘探的发展,不仅具有重要的学科理论意义,更具有重大国家战略和社会经济价值。

深层油气藏的定义在国际上现仍未有严格的标准,不同国家以及不同企业对深层的定义、界限以及地质内涵亦不统一。国际上一般将埋深超过15 000 ft(4 500 m)的油气藏定义为深层油气藏;中国所颁布的《石油天然气储量计算规范》(2019)将埋深在3 500~4 500 m的油气藏划分为深层油气藏,埋深在4 500 m以深的则定义为超深层油气藏;《页岩气资源储量计算与评价技术规范》(2014)中将页岩气藏中的深层埋深定义为3 500~4 500 m,超深层则定义为4 500~6 000 m;《石油天然气钻进工程术语》(2012)中将埋深在4 500~6 000 m的地层作为深层,埋深大于6 000 m的地层作为超深层;一些学者根据中国深层的地质条件以及勘探资料,将深层油气藏的埋深定为4 500~6 000 m,认为深层油气藏指储于4 500 m以深的油气和源岩在5 000 m深度之下生成的油气,6 000 m以深则认为是超深层油气藏[4-8,14-15];2017年国家“深地资源勘查开采”重点研发项目中将超深层的深度界限定为≥6 500 m,进一步推进了深层油气的概念。现今,在深层甚至超深层找寻油气资源已是全球油气勘探开发的重要趋势,向深层进军也是中国2035科技关键攻关重点方向之一。

随着深井-超深井钻采设备等研发的迅速进展,深层油气的勘探开发迎来了快速发展的机遇期,前苏联和美国分别在1984和1972年创造了12 869和9 583 m的钻深记录,中国在2019年由中国石油在新疆塔里木盆地创造了8 882 m的亚洲直井井深记录。目前世界上已在71个盆地中发现了562个埋深大于4 500 m的工业油气藏[4,7,10,14]。前苏联沉积地层厚度超过6 000 m的盆地有18个,目前已在其中的4个含油气盆地中发现了5个埋深大于6 000 m的工业油气藏;在美国墨西哥湾卡斯基达(Kaskida)油田和戴维琼斯(Davy Jones)气田发现的产层深度分别为7 356和7 620 m;在美国西内盆地阿纳达科凹陷米尔斯兰奇(Mills Ranch)油气田中发现了产层深度为7 663~8 103 m的气田;俄罗斯的滨里海盆地在7 550 m的深度(295 ℃)依然发现有液态烃聚集;波斯湾马伦(Mullen)油田产层温度超过了230 ℃。此外在委内瑞拉、意大利、法国和阿联酋等国均发现了埋深大于5 000 m的工业性油气田。2008—2018年全球4 000 m以深新增油气探明储量为234×108t,占全球新增储量的60%以上。全球87个含油气盆地深层油气层系的分布统计显示,深层油气主要分布在新近系、古近系、白垩系、侏罗系和上古生界等5套储集层系内[14]。

在中国油气资源总量中,埋深大于4 500 m的深层油气资源约占40%,其中2/3以上分布在塔里木、四川和鄂尔多斯等3大盆地中,大型碳酸盐岩油气藏占主要组成部分,如普光大气田、元坝大气田、安岳大气田、塔河油田和顺北油气田等。塔里木盆地油气探明储量中80%以上的油气藏埋深大于5 000 m,深层油气以塔河、顺北、哈拉哈塘、塔中、轮古、克拉苏、塔中Ⅰ号以及克拉2等油气田为代表,形成多个亿吨级大油田和万亿立方米大气区。四川盆地埋深大于5 000 m的大气田占总探明储量的37.9%,同时四川盆地的深层页岩气亦取得了可喜成绩[16-17],如威荣页岩气田(部分水平井深度可达5 200 m以深)在2018年提交的探明地质储量为1247×108m3,四川盆地建成了涪陵、长宁-威远、昭通等多个国家级页岩气示范区,据评价超过60%的页岩气资源埋藏在深层。鄂尔多斯盆地奥陶系发现万亿方大气区,在盆地东部的盐下深层(马家沟组四段以下层段)已落实了多个天然气藏,同时盆地中-新元古界裂谷带和寒武系也具有深层油气的勘探潜力。

随着深层勘探开发技术水平的不断提高,在2019年中国深层油气取得了多点突破。塔里木盆地中,完钻深度达7 880 m的博孜9井测试获气41.8×104m3/d、凝析油115.2×104m3/d;顺北地区的顺北53X井在鹰山组7 750~8 341 m井段获油125 t/d、气7.5×104m3/d。四川盆地钻井垂深为5 047 m的磨溪129H井灯影组四段测试获气141×104m3/d;川东南綦江东溪构造的东页深1HF井完钻井深6 062 m(垂深4 259 m),测试获气31.2 ×104m3/d。柴达木盆地切克里克凹陷的切探2井在4 700 m深层自喷获油54.9 m3/d、气6 899 m3/d。中国深层油气多分布于叠合盆地的下沉积构造层,地层时代较老,以震旦系、寒武系、奥陶系、志留系和上古生界为主[9,14]。

2 深层油气藏成因类型划分

深层油气藏不仅在勘探实践领域获得了一系列重大突破,而且在成因理论上也对经典的干酪根晚期生油理论的温度和压力界限提出了挑战。传统的油气成因理论认为液态烃的形成分布温度在60~120 ℃(即镜质体反射率Ro=0.60%~1.35%),当地层温度超过120 ℃(镜质体反射率Ro>1.35%),有机质和液态烃将开始发生分解形成以甲烷为主的气态烃类,而150℃以上的高温地层则不应该存在液态原油[18-19]。但近期的勘探发现却证实在150 ℃以上(甚至200℃左右)的地层中依然有液态烃存在,如渤海湾盆地霸县凹陷牛东1井在深度5 641~6 027 m储层中依然存在液态烃[20];塔里木盆地顺北地区在深度7 000 m的储层中发现轻质油藏[21-25];前苏联南里海(South Caspian)油田的油藏埋深可达8 000~9 000 m等等。前人研究结果表明,液态烃在烃源岩热成熟度Ro达到7.0%~8.0%时仍然存在[26-27],烃源岩中的滞留液态烃裂解成气期(Ro=1.6%~3.2%)晚于干酪根,模拟实验也表明压力的增大会抑制有机质热演化和生烃作用,进一步拓宽了油气死亡线[28-40]。在有石墨存在的地层中甲烷可以保存到至少12 000 m深度[41]。在深层环境中天然气(烃类气体)有很高的热力学稳定性,大部分的烃类气体[地温>220 ℃时重烃气体(C2+)才发生裂解,甲烷的裂解对应地温则高于350 ℃]在深层高温条件下是可以稳定存在的[35-39]。

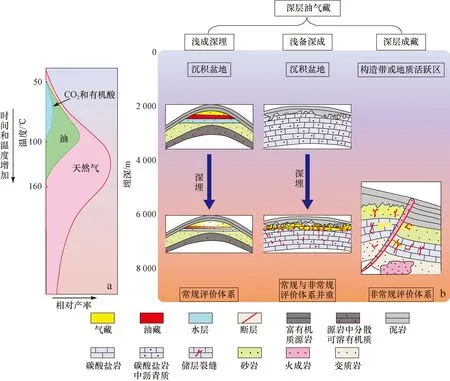

深层油气可以通过两种途径形成:①由深层烃源岩中的干酪根等成烃母质在一定的温度、压力和化学条件下直接形成油气;②早期形成的液态烃在深层高温条件下进一步裂解形成烃类气体。因此,深层油气的形成受温度、压力和介质条件等多种因素的控制。深层油气藏则不仅仅涉及深层油气的来源,同时需从动力学角度关注深层地质条件下油气供给、运移和聚集等动态过程。中国叠合盆地构造改造和热演化历史复杂多变,不同盆地和地区的构造演化和地层温度差异较大[2, 42-43],故而有着不同类型的深层油气藏成因,按照油气藏的形成主因、演化历程以及成藏特征将深层油气藏成因类型划分为3类(图1)。

1) 浅成深埋型

油气藏早期在浅层已经形成,伴随盆地沉降迅速埋深至深层保持成藏,油气藏的储层、盖层等保存条件不发生较大变化,仅所储藏的烃类物质发生一定的相态和组分的变化。

图1 深层油气藏成因类型划分Fig.1 Genetic types of deep playsa 烃源岩Tissot生烃模式;b 不同类型深层油气藏演化模式

2) 浅备深成型

在地层浅部成烃和储备条件不足以成藏,但随着地层埋深过程中深层温度和压力的提升,以及成岩作用的改造,不同类型的烃源可以形成足够的烃类物质聚集在改造后的储层中得以最终深层成藏。

3) 深层成藏型

伴随盆地深部构造作用、热液作用以及热力作用等大量无机物质和能量的强烈交换与改造下,并在有机-无机相互作用的参与中,在盆地内或者边缘以及构造活动区的深部地层中形成油气藏,该类油气藏不同于传统油气成因(传统石油地质学所认知的有机成因形成的油气藏),属于非传统深层油气成藏。

浅成深埋型深层油气藏在现实油气勘探中不断取得发现,传统技术方法可对其进行评价,在已有勘探发现的深层油气藏中较为常见,如顺北油气田、安岳气田等;浅备深成型深层油气藏正在取得勘探突破,是比较现实的油气勘探接替领域,潜力巨大,评价技术方法正在形成,如鄂尔多斯盆地中东部盐下气藏、四川盆地深层页岩气藏[16-17]等;深层成藏型深层油气藏属于理论远景领域,需要强大理论技术支撑,评价技术方法未起步,该类油气藏通常分布于构造板块边缘与活动断裂附近,如渤海湾盆地郯庐断裂带两侧部分气藏。

3 深层油气藏成藏基本特征

3.1 浅成深埋型深层油气藏特征

1) 主要发育于大、中型较稳定的沉积盆地或坳陷中。

浅成深埋型深层油气藏成藏机制和过程符合传统油气成藏理论,油气在埋深过程中会发生一定的相态和组分变化。庞雄奇等通过对全球深层油气藏进行统计,其中42%为气藏,51%为油气藏,仅7%为油藏[10],然而中国塔里木盆地和渤海湾盆地等深层地层中依然发现轻质油,因此深层油气相态类型较为复杂。

2) 构造演化导致盆地持续沉降是深层成藏的关键,优质的保存条件是抵御油气藏破坏的关键。

在浅层地层中形成稳定油气藏后,盆地或者坳陷发生整体快速沉降,并且在沉降过程中之前浅层地层中所形成的油气藏没有发生会导致原油气藏发生破坏的较大断裂或者裂缝以及热液流体活动,同时油气藏原有的保存条件在埋深过程中由于压力递增致使其封堵和保存油气藏的能力能够有效提高,使得浅层所形成的油气藏在深层依然能够得以完整保存。

3) 深层勘探在于确定含油气空间的存在及含油气性。

此类深层油气藏因在浅层已经形成,且在埋深过程中未发生破坏,故而一般为较为简单且稳定的油气藏类型,如背斜油气藏、古潜山油气藏和断块油气藏等构造油气藏,因此其对应的勘探技术和理论较为成熟,含油气空间易于确定,含油气性在地震和测井等地球物理勘探技术实施下也较易于发现。

4) 资源前景以目前理论可以进行基本评价。

浅成深埋深层油气藏的成源、成烃和成藏主要元素以及地质作用皆符合传统的含油气系统理论,可用目前的石油地质理论进行基本评价。

5) 最现实的资源,但规模有限。

对于中国深层油气资源评价工作来讲,此类油气资源潜力是最为直接、最能判识和最为现实的资源,但因中国含油气盆地多数经历了后期抬升和叠置改造,深层油气藏的保存条件较难保持稳定,能够满足浅成深埋型深层油气藏地质演化条件的盆地数量较少,且盆地愈老愈难以满足,所以整体上浅成深埋型油气藏的规模有限。

6) 油气相态和油气地球化学是识别该类油气的主要方法。

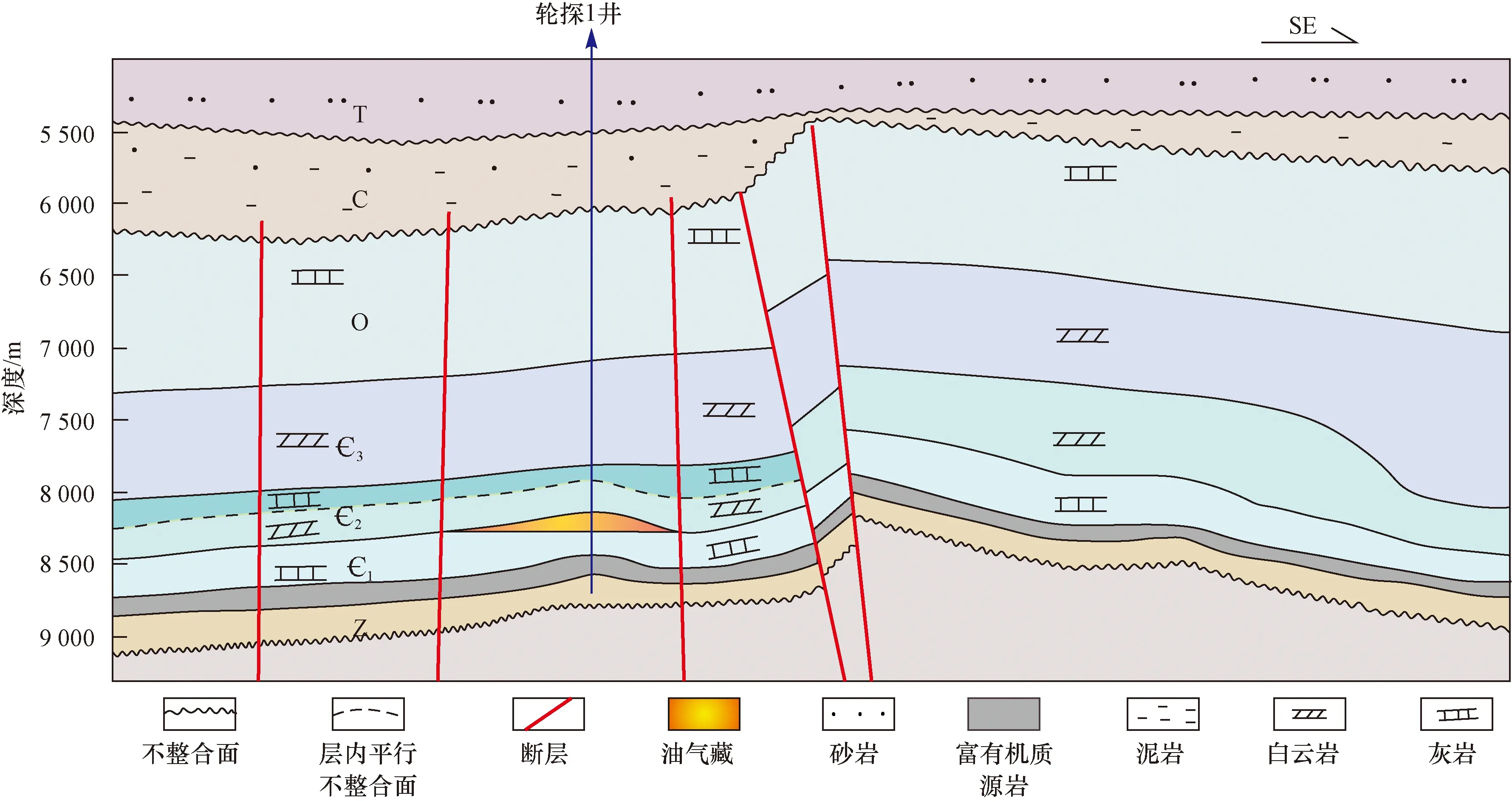

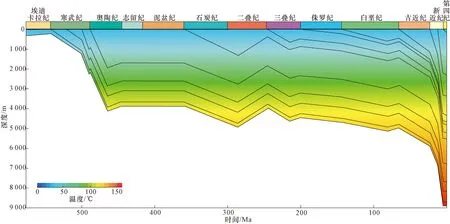

塔里木盆地作为深部克拉通盆地(主要储层的埋深超过6 000 m)经历了多期次旋回叠加和构造运动,导致油气聚集的复杂分布[21-24]。在塔里木盆地北部的塔北地区,海西晚期(二叠纪)是盆地主力烃源岩下寒武统玉儿吐斯组的主要生烃和排烃时期,盆地中发现的油气藏多数形成于这一时期,如英买力和哈拉哈塘油田。结合热史和埋藏史分析,塔北地区轮探1井所发现的圈闭中油气聚集与成藏就是形成于海西晚期(二叠纪),油气藏类型为较简单的背斜油气藏(图2);在油气成藏之后,该油气藏自三叠纪以来一直处于连续沉降埋藏状态,圈闭基本上保持了海西晚期油气成藏状态,直至喜马拉雅晚期(5 Ma),油藏的埋深在短时间内增加了2 500 m以上,形成了现今的深层油气藏(图3),轮探1井中的寒武系油藏温度可达171 ℃(在深度8 260 m处),并且油藏中的液态烃并没有发生热裂解[22-23]。油藏的主力烃源岩为寒武系碳酸盐岩层系,厚度为81 m,有机碳含量(TOC)介于2.43%~18.48%,成熟度(Ro)可达1.5%~1.8%,发育白云岩与膏岩的储-盖组合,储层以孔洞型为主,有角砾状构造,可见高角度裂缝和溶蚀孔洞,形成优质的生-储-盖组合,现油藏日产油134 m3,日产气45 917 m3[24-25],可用常规的油藏描述方法进行评价。

图2 塔里木盆地过轮探1井SE-NW向剖面解释示意图[22-23]Fig.2 Schematic diagram showing the SE-NW-trending cross section across Well Luntan 1 in the Tarim Basin[22-23]

图3 塔里木盆地轮探1井地层埋藏史演化模型[22-23]Fig.3 Diagram showing the evolutionary model of the stratigraphic burial history in Well Luntan 1, Tarim Basin[22-23]

3.2 浅备深成型深层油气藏特征

1) 浅备深成型深层油气藏主要发育于大、中型沉积盆地,特别是叠合盆地当中。

该类型深层油气藏形成的重点在于其所蕴藏的烃类物质、圈闭的存储空间等主要含油气系统要素主体在深层形成,而非浅层,但浅层已具备成源条件、成储潜力和成藏组合的雏形,成藏过程有别于传统油气成藏理论。

2) 多元生烃、储层保持和保存条件优化是浅备深成型深层油气成藏的关键。

盆地经历多期构造运动,盆地演化早期(浅部)具有一定烃源基础和潜在保存条件,特别是良好的成层型储集空间,但在早期烃源岩未能形成足够的烃类物质供给圈闭成藏。随着盆地演化,地层在深埋过程中温度和压力增大,同时伴随着热液流体及外源氢等深部物质的参与反应,烃源岩中原本在浅层难以生烃的有机质在高温、高压下发生了生烃以及排烃作用[44-46]。此类有机质不仅仅是传统的干酪根物质,还包含了烃源岩地层甚至储层当中的其他分散有机质、有机酸盐和固体沥青等物质(图4)。在深埋过程中,碳酸盐岩层系中富含脆性矿物的储层因流体活动和压实作用等发生溶蚀和断裂,改善和提升了储层的孔隙空间和储藏能力;同时在深埋过程中,上部盖层以及侧向断层的保存条件因压力的增强而进一步提升。

3) 深层勘探不仅要确定含油气空间的存在及其含油气性,还要反演成藏要素。

在此类深层油藏勘探过程中,不仅仅是发现储藏空间以及其含油气性,更需对其主要的成藏要素进行分析和描述,尤其是烃源条件。深部多元生烃的客观事实对传统的生烃理论提出挑战,而储层随深度而发生的改变(溶蚀-缝洞)如何进行有效表征(微米-纳米级别孔隙结构)与反演(原始结构恢复及演化)亦是勘探家需面对的难题[47-48]。

4) 资源前景评价需要创新,成藏理论是关键。

对深层多元生烃进行资源评价现今仍未有较为行之有效的标准方法,传统的成因法因这类油气藏具有多期生烃、多元生烃以及各个烃源贡献不明等特征而不适用,类比法又因各个古老盆地的源-储参数不具相似性、可类比的成熟目标太少而导致无从下手,所以此类深层油气藏的评价需深入了解其各自独特的成藏要素以及成藏模式,并且抓住主要成藏因素进行定性判识、定量计算以及资源量模拟核实,切不可一概而论。

5) 资源潜力大。

此类盆地广泛分布,盆地层系愈老、比例愈高。中国西部叠合盆地深层中、下组合发育多套烃源,蕴藏着丰富的油气资源。不同于浅成深埋型深层油气藏成藏关键在于保存条件不受破坏,油气藏整体处于类封闭环境中,浅备深成型深层油气藏在埋深过程中则处于半开放条件下,油气和孔隙的形成均是在深埋过程中或者在深部逐步完成,而在此期间亦发生了各种流-岩相互作用以及与之相关的有机-无机相互作用,因此深层所发生的有机-无机相互作用是此类深层油气藏成烃、成储、成藏的主线。

6) 油气地质-地球化学是识别该类油气的主要方法。

图4 浅备深成型深层油气藏深部相互作用机理示意图Fig.4 Schematic diagram showing interaction mechanisms of deep reservoirs of syn-deep-burial enrichment type

在油源识别所涉及的各类油气地球化学方法中,有机酸盐的识别与定量分析、分散有机质生烃机制、油气-源稳定同位素以及生物标志化合物等方法渐渐成为不容忽视的主要方法。

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通的西部,近年在盆地中东部地区奥陶系中组合盐下天然气勘探持续取得重大发现[49-53]。盆地奥陶系碳酸盐岩有机碳含量(TOC)低(均值为0.2%,一般<0.5%),且下古生界烃源岩成熟度(Ro)值多数大于2.0%,学者们一度认为其不具备生气潜力,但近期随着勘探的不断深入,在奥陶系马家沟组中不仅常见分散可溶有机质,同时在中-低成熟度样品中存在较为可观的酸溶有机质。常规烃源中的成烃生物组合以生烃能力较强的浮游生物为主,干酪根、分散可溶有机质和有机酸盐共同构成奥陶系马家沟组碳酸盐岩烃源,这些不同类型的烃源在盆地深部可以为盆地中东部盐下气藏提供充足的烃类物质,下古生界天然气的甲烷氢同位素(主要分布在-180‰~-160‰)也证实鄂尔多斯盆地奥陶系盐下天然气属于自生自储油型气(图5)[49],与下古生界马家沟组碳酸盐层系中烃源岩的酸解烃地球化学特征相近,表明盆地中东部奥陶系厚层膏盐层下的海相碳酸盐岩可能是盆地天然气藏的气源岩。

3.3 深层成藏型深层油气藏特征

1) 深层成藏型深层油气藏主要发育于沉积盆地及其周缘,甚至构造活动区。

不同于传统的油气成藏理论,该类型油气藏的形成属于全新的油气成藏理论,且大多以深层气为主。

2) 构造活动及其演化形成了岩体储集和油气保存要素。

在盆地边缘以及构造活动区,地层在深部受到较强的构造改造、隆升沉降以及热力交换,在此过程中,原始沉积地层或火成岩、变质岩遭受应力变化而发生一定的结构改造,形成新的储集空间;同时伴随应力加强以及物质迁移,在部分区域形成的封闭空间具有一定的油气藏保存能力。在此期间,对于深部地球物质的形成和演化的研究是认识深层成藏型油气藏的关键。

3) 此类深层油气藏勘探在于确定构造活动导致的含流体空间及其含油气性,对于深部地质的刻画也是必须的。

图5 不同含油气盆地古生界天然气中甲烷氢、碳同位素组成特征[49]Fig.5 Hydrogen and carbon isotopic compositions of methane in the Paleozoic natural gas in different petroliferous basins[49]

深部地质的刻画不仅仅是地球物理方面的空间刻画,同时也包含深部地质体中的物质组成、化学成分等方面的岩石学、沉积学以及地球化学方面的分析和判识。

4) 加氢成烃甚至无机成烃、断裂成储、动态成藏是关键要素,亦是理论探索的核心科学问题。

在构造活动区内不断发生着不同圈层、深层与浅层的物质和能量交换,传统的Tissot生烃理论在深部会被进一步丰富和深化,在地球深部存在大量外源氢(火山热液携带、俯冲带中橄榄岩的蛇纹石化生氢、辐射生氢、地幔脱气等),而氢气的加入不但会改变传统的生烃模式,增大深部生烃量,同时也可与一氧化碳或二氧化碳发生费托合成反应进而直接以无机作用的方式生成烃类物质;断裂在深部的不断活动亦会改造周围岩石的物理结构进而形成烃类物质可聚集的储集空间;而构造活动区的演化复杂性无疑会增加人们对此类深层油气藏识别和认知的难度。

5) 资源前景不明朗,但具有规模潜力(地质条件特殊,完全新领域),评价体系需重建。

传统的油气资源评价体系完全不适用于此类深层油气藏,但重要的是应对各种油气资源持开放态度,解放思想,发展地球物理、地球化学以及构造地质学等学科的交叉,从不同角度和方向探寻此类油气藏的成因机制以及定量评价体系。

6) 识别该类油气的地质-地球化学方法仍处于争议当中。

此类典型且被公认的油气藏尚未有公开报道,但从一些勘探事实以及地质发现中不难观察到此类油气藏存在的可能性。伏尔加-乌拉尔(Volga Ural)油区前寒武系花岗岩和变质岩中发现了油质沥青和烃类气体;科拉半岛深度11 600 m超深井结晶基底中见沥青包裹体;加勒比海的深断裂附近发现了喷发强烈的CH4;在板块俯冲带以及洋中脊等构造活跃区也出现过无机成因烃类气体的报道,东太平洋海隆与圣安德烈大断裂相接处瓜伊马斯(Guaymas)盆地中发现的油气形成与深部热液侵入有关;菲律宾三描礼士省(Zambales)蛇绿岩的超基性-基性岩、西南印度洋中脊、加拿大魁北克(Quebec)碱性花岗岩、格陵兰伊利毛沙克(Ilimaussaq)碱性杂岩、东非乌干达苏库鲁(Sukulu)碳酸岩等均有无机成因烃类气体的报道。中国松辽盆地地幔上隆、地壳减薄且发育火山活动以及深大断裂,地质背景非常活跃,沿主要深大断裂所发现的一些气藏被认为存在无机成因的可能[54-57],如徐家围子气藏、万金塔CO2气藏、肇州西和昌德的烷烃气藏等。总体上,此类油气藏主要分布于构造活跃地区,如活动大陆边缘、深大断裂、岩浆热液活动频繁地区、洋中脊与海沟处等(图6),存在大量有机-无机相互作用和深-浅物质交换等作用,对其进行评价和准确预测尚有难度。

4 问题讨论

在深层油气的识别和勘探过程中仍存在很多科学问题亟需讨论,其中,油气成源和成烃的机理和过程是最为重要的难点问题,也是油气勘探与资源评价的理论基础,传统的理论已难以对深层油气进行有效预测和评价。从地球化学观点看,深层面临的问题主要是中-高成熟度油气生成、演化、储集和保存问题:丰富的烃源岩、充足的能量供给、良好的运保条件和有利的成烃演化环境。而在深层所处的温压条件、流体性质和相态等都发生了重大变化,使得水-岩-烃相互作用可能性大大增加,有机与无机相互作用更为频繁,因此,深层油气形成的关键在于深部无所不在的有机与无机相互作用,这其中主要存在以下问题亟待商榷。

1) 按有机与无机相互作用成烃的观点[58-60],外来氢的加入是高演化碳酸盐源岩成烃的关键因素。

关于外源氢的来源可分为以下几种[61-67]:①相对活动区孔、裂隙发育带地下潜水的加入;②岩石相互作用形成的挥发性气体,特别是深部挥发份沿大断裂的运移;③热水流体与围岩发生水-岩反应时,某些矿物或岩石产生蚀变现象,这样也会释放出氢气;④深部断裂活动所伴随的侵入岩或热液中的放射性物质对流体的辐射分解。因此,上述区域应是高演化碳酸盐源岩发育区寻找烃类形成与聚集的有利场所。

2) 富钙烃源岩物质组成对深层油气来源的影响。

特殊烃源,主要是有机酸钙(有机-无机作用产物)。碳酸盐矿物和有机酸反应条件在地质过程中存在:高盐度海水中含有丰富的、能够形成有机酸的有机质,碳酸盐岩的形成环境为碱性环境,而膏盐岩层系具有很高的盐水饱和度,有利于形成大量有机酸盐[68-69]。在有机质演化的早期阶段有大量的有机酸,有机酸盐热稳定性很高,其成烃演化呈现出与Ⅰ型干酪根近似的成烃过程,但在成烃转化率、烃类气体占比、CO2碳同位素组成等方面具有特殊性,主要表现为成烃转化率高和成烃时间滞后的特征[70]。在液态烃大量生成时期很少分解,但在过成熟阶段可以裂解生成凝析油(轻质油)和气态烃,因而对气藏贡献更直接有效。

3) 深层油气来源绕不开的问题——无机成因气。

无机成因气主要有两种学说[71-73]:①地幔脱气说。认为地球深部存在着大量的甲烷及其他非烃资源, 这些甲烷向上运移,并大量聚集在地壳深部15 km左右的地带,形成无机成因的油气藏。②费托地质合成说。地幔脱气生成的CO2,CO和H2沿玄武岩的破裂带上升到超基性的蛇纹岩带,发生了著名的费托合成反应,即氢气与二氧化碳或一氧化碳经高温超压以及Fe,Co,Ni和V等物质的催化下生成烃类物质。故而在火山热液活动区域、深大断裂区域以及构造活动区域需综合油气有机成因、无机成因以及有机-无机混合成因多种模式对深层油气成藏机理进行分析和判识。

5 结论

1) 将深层油气藏类型分为浅成深埋型、浅备深成型和深层成藏型3种,并总结了不同深层油气藏类型的特征、形成过程、油气勘探和评价理论以及存在的重要科学问题,目的在于认识深层油气藏的分布规律、评价勘探前景以及预测勘探目标。

2) 海相碳酸盐岩层系深层有效烃源的类型存在一定的多样性,分散可溶有机质和有机酸盐是构成海相碳酸盐岩烃源的重要组成部分。深层有机-无机相互作用,特别是深层外源氢的参与对高-过成熟有机质的成烃意义重大。高演化碳酸盐岩中存在有机碳向无机碳的转化过程,不能以深层残余TOC低而低估碳酸盐岩层系的生烃潜力。