消化内镜技术用于消化道早癌诊断的准确性及治疗价值研究

2021-10-29车子瑜李海正黄铭玉广东同江医院广东佛山528300

车子瑜,李海正,黄铭玉(广东同江医院, 广东 佛山 528300)

调查显示,我国是消化道肿瘤高发国家,消化道癌症使我国国民承受巨大的经济负担,也同样制约了我国人民健康水平的提升[1]。消化道恶性肿瘤具有较高的死亡率,且随着近年来我国人民生活习惯出现改变,消化道癌症的发病率也呈现逐年递增趋势[2]。尽早对消化道早癌作出诊断,并及时采取有效的治疗手段,对抑制病情发展具有重要意义[3]。现今消化道内镜技术已逐渐发展成熟,在临床对于消化道早癌的治疗效果尚佳,本研究为进一步探讨该方式对消化道早癌的诊断以及治疗价值,对我院60例消化道早癌进行分组研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2019年5月-2021年5月收治的60例经病理检查后确诊为消化道早癌患者作为研究对象,采用数字随机法将其分为研究组与对照组,每组30例。对照组男20例,女10例,年龄:22-68岁,平均(45.23±2.17)岁,病理诊断结果显示患者癌症类型:早期胃癌11例,早期食管癌9例,早期大肠癌10例。研究组男21例,女9例,年龄:21-65岁,平均(45.20±2.08)岁,癌症类型:早期胃癌10例,早期食管癌8例,早期大肠癌12例。纳入标准:①患者年龄≥18岁;②经我院相关检查后确诊为早期消化道癌症;③临床资料完整;④入组前半年内,未接受消化道肿瘤治疗。排除标准:①不能配合医护人员完成本研究者;②合并其他严重基础性疾病;③未签署知情同意书的患者。两组患者基线资料对比无差异(P>0.05)。

1.2 方法 对照组:患者采用白光内镜检查,对疑似病变部位进行病理活检,记录患者病变形态,并对确诊为消化道早癌的患者行剖腹手术,切除病变组织,对肿瘤浸润部分作评估并进行合理切除,帮助患者重建消化道。

研究组:消化道内镜治疗,采用放大镜以及内镜检查患者消化道肿瘤位置、病变情况,并记录患者消化道血管、黏膜是否出现损伤,针对疑似病例进行病理活检,并对确诊患者采用套圈电凝法,切除肿瘤以及周围浸润部分。

1.3 观察指标 (1)诊断准确率。(2)治疗有效率。参照《实用肿瘤内科学》中的诊断标准进行判定[4];①显效:患者肿瘤全部清除,食欲减退、腹泻、乏力以及气短等症状消失;②有效:患者肿瘤清除率达到90%,检查后未发现新的病灶出现,患者食欲减退、腹泻等症状明显改善;③一般有效:患者肿瘤清除率达到70%,上述症状与治疗前相比有所减轻;④无效:检查后发现患者出现新的病灶,且上述症状无改善或加重。治疗有效率=显效率+有效率+一般有效率。(3)心理状态评分。采用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、焦虑自评量表(SAS)以及罗森伯格(Rosenberg)自尊量表综合评估患者心理状态。HAMA量表共14项,每项采用5级评分法,严重程度判定标准:严重焦虑:总分≥29分;明显焦虑:21分≤总分<29分;肯定焦虑:14分≤总分<21分;有焦虑情况出现:7分≤总分<14分;没有焦虑:总分<7分。SAS共20项,评分标准分为4级,将50分作为分界值,轻度焦虑:50分≤总分≤59分;中度焦虑:60分≤总分≤69分;重度焦虑:总分≥70分。焦虑情绪与评分呈正相关。Rosenberg共10项,采用李科特4点记分法,1分代表“很不符合”;2分代表“不符合”;3分代表“符合”;4分代表“非常符合”,患者自尊感与得分呈正相关。(4)临床相关数据。记录两组患者住院时间、手术时间以及出血量。其中出血以患者所用止血纱布为标准进行称量得出。

1.4 统计学方法 全部数据录入SPSS22.0分析,计数资料采用[n(%)]表示,行χ2检验,计量资料以(±s)表示,行t检验,P<0.05代表有差异。

2 结果

2.1 诊断准确率 研究组进行消化内镜技术诊断后,检出率分别为早期胃癌6例、早期大肠癌10例、早期食管癌12例,总检出例数为28例,准确率为93.33%(28/30);对照组采用传统内镜进行诊断,检出率分别为早期胃癌5例、早期大肠癌8例、早期食管癌9例,总检出例数为22例,准确率为73.33%(22/30),结果显示,研究组诊断准确率高于对照组(P<0.05)。

2.2 治疗有效率 研究组治疗有效率为96.67%高于对照组的73.33%(P<0.05)。

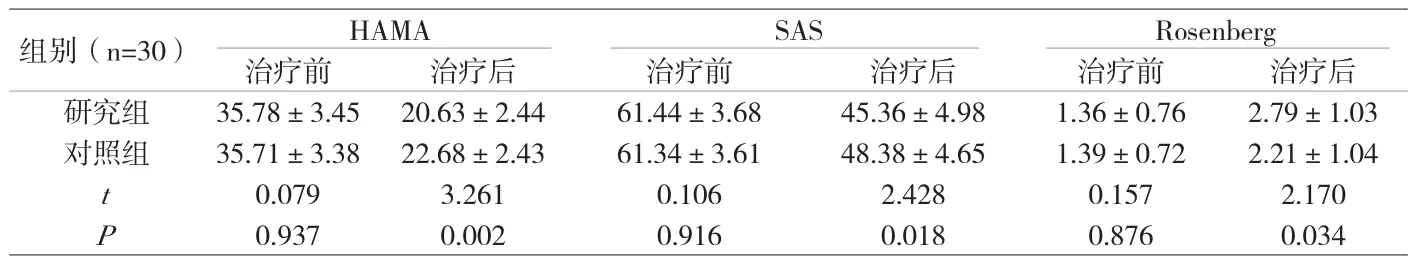

2.3 心理状态评分 治疗前,组间HAMA、SAS以及Rosenberg评分对比无差异(P>0.05),治疗后,研究组HAMA、SAS评分低于对照组(P<0.05),Rosenberg评分高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组心理状态评分比较(±s,分)

表1 两组心理状态评分比较(±s,分)

组别(n=30) HAMA SAS Rosenberg治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后研究组 35.78±3.45 20.63±2.44 61.44±3.68 45.36±4.98 1.36±0.76 2.79±1.03对照组 35.71±3.38 22.68±2.43 61.34±3.61 48.38±4.65 1.39±0.72 2.21±1.04 t 0.079 3.261 0.106 2.428 0.157 2.170 P 0.937 0.002 0.916 0.018 0.876 0.034

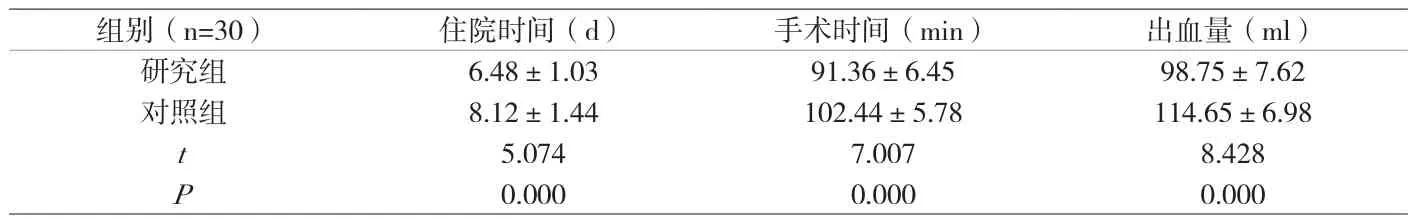

2.4 临床相关数据 研究组手术时间以及住院时间均短于对照组(P<0.05),出血量低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组临床相关数据比较(±s)

表2 两组临床相关数据比较(±s)

组别(n=30) 住院时间(d) 手术时间(min) 出血量(ml)研究组 6.48±1.03 91.36±6.45 98.75±7.62对照组 8.12±1.44 102.44±5.78 114.65±6.98 t 5.074 7.007 8.428 P 0.000 0.000 0.000

3 讨论

消化道出现病变导致浸润程度低于消化道黏膜下层的疾病被称为消化道早癌,早期食管癌、大肠癌以及胃癌病均属于消化道早癌的范畴,如果不及时进行干预,疾病会随着病情进展逐渐发展为中晚期,威胁患者生命,因此能够在患者处于消化道早癌期间就给予准确的诊断并实施救治,是挽救患者生命的重点[5]。现阶段我国的检查手段仍以病理检查辅助内镜,随着临床检验、治疗技术水平的不断提升,已逐渐由单纯的诊断技术发展为诊治技术,极大程度提高了对消化道早癌患者识别的灵敏度以及准确性,对改善患者预后具有积极作用[6]。传统的内镜检查方式为白内光镜检查,作为病理检查的辅助手段,对疾病的诊断准确率不高,因此对消化道早癌的灵敏度较低,极易使患者错过最佳的治疗时机[7]。随着临床内镜技术的不断发展,消化道内镜对消化道早癌的诊断准确率也有所提升,本研究发现,研究组进行消化内镜技术诊断后,检出率分别为早期胃癌6例、早期大肠癌10例、早期食管癌12例,总检出例数为28例,准确率为93.33%(28/30);对照组采用传统内镜进行诊断,检出率分别为早期胃癌5例、早期大肠癌8例、早期食管癌9例,总检出例数为22例,准确率为73.33%(22/30),结果显示,研究组诊断准确率高于对照组(P<0.05)。消化道内镜治疗能够对没有淋巴结转移的病变进行直接切除,与传统开腹手术相比,该方式能够做个体化治疗,治疗针对性更高。同时该方式对患者造成的创伤更小,患者的耐受度也更好,能够在一定程度上避免了因患者出现手术禁忌证导致无法进行治疗的现象;采用该方式进行治疗能够缩短患者治疗时间,一次治疗过程中可同时对多个部位进行治疗,并同样降低了患者在治疗过程中的感染风险,术后恢复也较快。本研究结果显示,研究组治疗有效率高于对照组(P<0.05),手术时间以及住院时间均短于对照组(P<0.05),出血量低于对照组(P<0.05),由此表明,消化道内镜治疗在不断提高消化道早癌诊断准确率的同时,也对提升治疗效果具有重要作用。采用消化道内镜治疗能够避免患者进行开腹手术,降低治疗风险的同时,能够安抚患者紧张、不安等不良心理状态,通过研究发现,治疗前,组间HAMA、SAS以及Rosenberg评分对比无差异(P>0.05),治疗后,研究组HAMA、SAS评分低于对照组(P<0.05),Rosenberg评分高于对照组(P<0.05),提示采用消化道内镜治疗能够有效缓解患者焦虑心情,减轻患者抗拒心理,与刘光树[8]的研究结果相一致。

综上所述,与常规内镜治疗相比,消化道内镜治疗不仅能够提高疾病诊断准确度,更具有缓解患者负性心理、缩短住院时间等优势,值得在临床广泛应用。