讲好中国故事的符号传播叙事研究

2021-10-28赵楠

摘要:传播力决定影响力,话语权决定主动权。本文以皮尔斯三元符号模式为框架,阐明相比于索绪尔的二元符号系统论,皮尔斯的三元分解方法强调了符号意义空间演绎和延伸能力。在对成功的对外传播案例李子柒视频进行语言符号和非语言符号的具体分析后发现,在讲好中国故事、传播好中国声音方面,皮尔斯三元符号的建构可以有效帮助我们去寻找文化主体双方的“共同解释项”,从而寻求到更大公约数的意义理解空间。作为叙事建构的符号,要全方位考虑符号的触达、符号的编码、符号的认同这三个方面,寻求异文化主体的合意空间,找寻到彼此的情感共振和共同解释项,以此实现更好地对外传播。

关键词:对外传播;中国故事;三元符号;叙事

中图分类号:G206.3文献标识码:A文章编号:1672-8122(2021)10-0116-04

“当今世界是开放的世界,当今中国是开放的中国。中国和世界的关系正在发生历史性变化,中国需要更好了解世界,世界需要更好了解中国”[1]。改革开放40多年来,我国正在实现由站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。面对百年未有之大变局,世界格局和政治关系正在经历着前所未有的转变。随着我国综合国力的不断提升,广泛引起了国际社会的普遍关注。尤其是在全球化的今天,移动高效的互联网技术让信息传递无处不在,而这就迫切需要我们对外讲好中国故事,传播好中国声音,以向世界展现真实、立体、全面的中国。

长期以来,我国在西方媒体的报道中一直处于“劣势”,常常面临“有理说不出、说了传不开”的局面,在信息传递中出现“逆差”,在形象传播中出现“反差”,在软实力方面出现“落差”。由于西方媒体长期占据话语权的主导地位,加之西方三大通讯社——美联社、路透社、法新社一直处于控制世界新闻发稿量的垄断地位,这就不得不迫使我们去思考和争取更多的国际话语权。互联网技术的突飞猛进,更加导致西方媒体不断对舆论格局进行重构,尤其是在移动社交短视频等新媒体的使用下,直接与他国网民进行对话,以此影响他国公众的价值观念和行为方式。据统计,在推特(Twitter)和脸书(Facebook)等社交媒体上所注册的用户高达12亿人之多,遍布世界各地。面对“西强我弱”的国际舆论格局,我国目前的新闻传播能力还不够强,声音总体偏小偏弱,世界对我国的形象还始终停留在传统的文化形象符号中,缺乏新概念、新范畴、新表述。这些紧迫的问题和面临的局面,都在促使我国新闻传播媒体要逆流而上,敢于破与立,推进对外传播能力建设,创新对外宣传方式,加强话语体系建设,讲好中国故事,传播好中国声音,增强中国在国际上的话语权。

相比于索绪尔的二元符号系统论,查尔斯·S·皮尔斯的三元分解方法强调符号意义的空间演绎和延伸能力,同时也给予符号表意展开延续能力[2]。从皮尔斯三元符号传播模式出发,去分析和阐释中国故事如何在符号、对象、解释项三者之间实现建构和运用,如何通过皮尔斯的三元符号传播模式去探寻传递中国声音、讲好中国故事的有效合理路径,让世界认识一个立体多彩的中国,这不失为一次有益的尝试和探索。

一、皮尔斯三元符号模式的基本概念

查尔斯·S·皮尔斯,美国思想史上卓有成就的传奇人物。在离开我们整整1个世纪以后,他留下的数十万页的手稿,成为当今学术界研究的“思想宝库”。和其生前所遭受的“冷遇”和“孤寂”不同的是,学术界用了近百年的时间来弥补对其生前的疏忽,研究其手稿,对其思想再现,并在多个领域给予他“先驱”“奠基者”的称号。

从其手稿的整理研究发现,皮尔斯在多个学科领域都有着开拓性的贡献,尤其是对符号学的研究,成为符号学这门学科的基础。符号和传播自出现以来,就像一对孪生兄弟,彼此粘连、难舍难分。皮尔斯认为,一个符号只有能被解释成为符号才能成为符号,因此,每个符号都必须能够表达一个解释项[3]。解释项的提出是皮尔斯为符号学研究做出的重大贡献。赵毅衡认为,皮尔斯解释项概念对当代符号学发展的意义重大,解释项不仅比索绪尔理论多了一元,更主要的是给予符号表意展开延续的潜力[4]。那么皮尔斯的三元符号模式具體是什么呢?

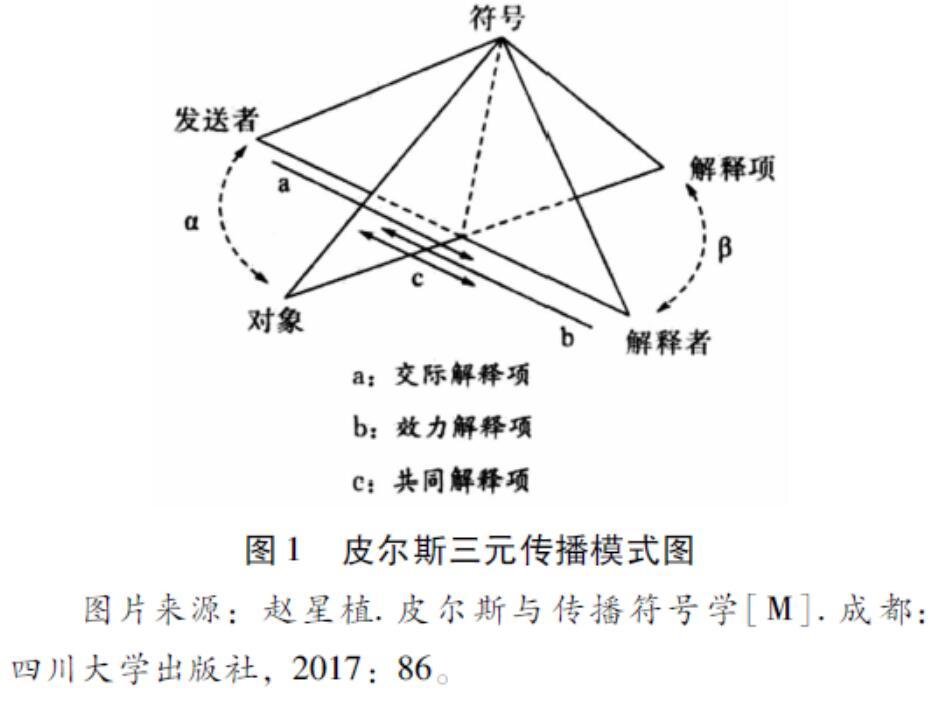

从芬兰皮尔斯研究者皮特里宁所绘制的图像中可以看出(如图1所示),皮尔斯的三元传播模式包含了三组关系,分别是第一组,符号-对象-解释项,这是构成三元符号的基础;第二组,发送者-解释者-符号,这是构成传播主体的三元关系;第三组,意图解释项-效力解释项-共同解释项,这是构成意义的三元关系。“符号-对象-解释项”以及“符号-发送者-解释者”是以符号为顶点的两个相互交叉的三角形。这两个三角形之间交叉重叠的部分即为用虚线表示的部分,而这部分就是皮尔斯所谓的“共同基础”,它决定着共同解释项的形成。

在传播过程中,“符号-发送者-解释者”这一三角形的两个顶点即“发送者”与“解释者”会按照图中箭头a与b的方向进行移动,那么意图解释项会向解释者靠近,效力解释项会向发送者靠近。在传播的过程中,发送者与解释者之间的连线会逐渐增加,也就是共同解释项的信息量逐渐增加。因此,发送者为了让解释者理解他的意图意义,在传播过程中他必然会向传播者靠近,同样解释者为了了解被传播的符号,也必然向发送者一方移动。三角形通过顺时针方向移动,角度也会相应变大,意味着传播双方在探求符号意义的过程中,二者有关被传播符号的信息量都彼此增大了。在此意义上说,符号传播是意义共享的过程;因此,传播双方的交流必然只会是双方信息量同时增加的过程。

皮尔斯的三元符号传播模式在传播过程中是互动且动态变化着的。它不仅强调传播双方的双向互动过程,更加重视的是在传播过程中传播主体与符号意义的协商、交流与共享的过程。而这就是皮尔斯三元符号传播模式中提出的“共同解释项”。讲好中国故事是一个与异文化相互沟通交融的过程,在这个过程中,要创新对外话语表达方式,要研究不同国家受众的习惯和特点。归根结底就是要不断建构“共同解释项”,通过符号互动建构同质性的符号,进而实现有效的对外传播。

二、“讲好中国故事”三元符号叙事的建构(一)语言文字符号

从历史和现实来看,我们有着讲好中国故事的丰富资源。5 000年博大精深的中华文明孕育了取之不尽用之不竭的文化资源宝藏。中国是一个有着悠久文明的国家。在世界几大古代文明中,中华文明是唯一没有被中断、延续发展至今的文明。我们的祖先在几千年前创造的文字至今仍在使用。作为世界使用语言人数最多的汉语,如今也在全球引起了汉语热的学习热潮。语言文字符号作为讲好中国故事的重要媒介,在对外传播过程中,势必要发挥其重要作用。

语言文字符号在传播过程中,当发送者传递到解释者,解释者会对符号进行解释,而解释的过程就是对其信息量的掌握和提取。为了实现有效的传播,发送者需要建构与异文化者之间的最大公约数,即共同解释项。2019年,李子柒短视频在海外社交媒体平台赢得广泛关注,在YouTube平台播放量超过10亿次,拥有800万粉丝。这一成功的对外传播案例,同样引起了学术界的广泛关注和讨论。观看李子柒的短视频我们发现,即使是传播到海外,其在每个短视频中都会出现对一些食材、做法的简单的文字说明以及少量的中文对话,而这些文字和对话没有英语的对照翻译,但从网友的评论中可以看出,汉字和汉语并没有影响他们观看的体验和理解。

相比于李子柒短视频的对外传播更多依托于制作精美的画面所附带的图像信息,一般情况下,我们还会面对直译的问题。当没有画面这类辅助信息时,汉字、中文的语言符号就面临着一个翻译的过程,而这就会涉及到各主体文化之间背后所具有的文化语境、文化框架和文化认知。为了更好地寻求到双方的共同解释项,最好的方式就是避免直译,而尽力去探索非直译,利用非直译的灵活互动拓宽不同主体文化之间的共通意义空间,突破元语言的桎梏,考量他者文化的解释力和阐释力,从而实现有效的对外传播实践。

(二)非语言文字符号

语言文字符号的建构和理解是对具备元语言的文化主体提出的挑战。相比于语言文字的翻译和转换,非语言符号的建构在对外传播过程中内含巨大的潜力和可挖掘的空间。图像、画面、声音、场景等非语言文字符号本身就具有直观性和可视性。异质文化的主体通过感官的体验和认知可以较好地理解和接受他者文化的意义和价值。尤其是对于一些抽象的、概念化的中国特色,在寻找和构建共同解释项这一符号三元关系中无法较好地把握时,视觉传达往往能够发挥更直观的作用。

在一些短视频平台中,具有中国特色的文化符号主要分为两种。一种是中国传统文化的文化符号,这些符号早已成为中国文化的象征,并且在对外传播中根深蒂固。例如,火锅、川剧变脸、熊猫、长城以及少数民族风俗风情等;另一种是顺应新时代的发展新兴出现的中国现代文化符号。例如,广场舞、移动支付、共享单车、表情包以及李子柒等。非语言文化符号的场景性、生动性、直观性等特征一方面能够唤起他者对中国的文化记忆,另一方面则能通过现代文化符号的出现消除或更新其脑海图景中的刻板印象,进而赋予现代文化符号新内涵、新价值、新意义,力图更新其对于中国新时代的新认知。

在海外传播平台引发热议的李子柒短视频,是新时代文化符号的代表。清新优美的田园风光,古朴自然的农家生活,静谧祥和的文化氛围,色彩丰富的美食画面,一度引发网友们的广泛热议和讨论,对中国美食的兴趣,对中国乡村文化生活的认知,对中国情感的认同,让处于视频之外的他者跨越文化、跨越国家、跨越族别、跨越空间的边界,去认知、理解和共享跨文化符号带来的体验和美感。

然而,李子柒短视频的海外传播影响力只是中国文化走出去的一小部分,如何挖掘和传播更多具有新时代特征的中国文化符号是需要我们不断思考并付诸行动的。中国的话语体系如何实现与世界的沟通和交流,关键是融通。一方面,对外传播的话语体系要体现中国特色、中国风格、中国气派;另一方面,又要体现我们作为负责任的东方大国对人类命运共同体和全球事物的认识、思考和担当。因此,需要积极努力寻找中国和外部世界的话语共同点、情感共鸣点和利益交汇点,以皮尔斯三元符号中的共同解释项为基点,建构具有共通价值的文化符号,探寻文化主体双方的合意空间,从而实现中外话语体系的相融相通。

三、符号叙事的对外传播路径

皮尔斯三元符号的建构可以有效帮助我们去寻找到文化主体双方的“共同解释项”,从而寻求到更大公约数的意义理解空间。然而符号的叙事建构是作为内在肌理的表征,是从内涵的隐喻角度出发,在面对跨文化、跨国界、跨族别、跨地域、跨人群的多种样态中,有效传播仍然需要传播过程外延的加持和助力,以此更好地减少和消除“文化折扣”现象。

(一)接触,实现符号的到达

讲好中国故事,首要解决的就是信息的到达问题,即符号的接触。如今,传播技术的迭代更新已让信息的传递不再受时间、空间的制约。尤其是互联网技术的发展让社会生活发生了前所未有的改变。传统媒体独揽全局的场面在如今已悄然转变成UGC(用户生产内容)和OGC(机构生产内容),被互联网技术赋权的个体,已逐渐成为内容生产的主体,在“人人都有麦克风”的时代,信息的过载势必会造成内容的遗漏、视听的分流。而如何实现信息的传播以及有效传播,在讲好中国故事这一进程中,是需要媒体不断去思考的。在这个过程中,整体性的结构思维就是一种较为合理的方式。它是一种全息媒体的探索,充分发挥各种媒介的优势和特长,形成全要素、全环节协同效应。例如,短视频、社交媒体、主流媒体等平台。只有将形形色色的渠道进行协同整合,再加上建构具有共同解释项的符号,彼此“连接”和实现信息在不同渠道间的“可转换”,才有可能把有关符号信息有效地通达至用户——它意味着传统传播模式巨大变革以及内容表达形式的对应性创新[5]。

(二)解码,确保符号的理解

在推进对外传播能力建设中,需要我们进一步优化战略布局、集中优势资源,加快建设国际一流媒体和平台。中央主流媒体凭借其资源配置、专业能力、先进技术等优势成为我国对外传播、国际传播的主要力量。在新闻信息“编码”“解碼”的过程中,文化背景、话语形态以及经验阅历等方面的差异,会产生信息的认知不协调,从而对传播信息的理解出现偏差和损耗。因此,讲好中国故事,特别是党的十八大以来,深化改革波澜壮阔、经济发展方兴未艾、社会进步日新月异、大美中国徐徐拉开帷幕,这些讲好中国故事源源不断的崭新题材都需要被正确理解,也就是看得懂,而这就需要在“认知载体”和“认知参照系”上下功夫。一方面,是要从纵向的操作和表达上下功夫,对传播内容的要求是真实、连贯、生动和形象;另一方面,则是横向的拓展和延伸,连接不同文化属性的人在同一作品内容中实现情感共振和共同记忆。针对在解码过程中出现的“认知载体”和“认知参照系”等问题,需要努力搭建基于双方认同和理解的“合意空间”,从而降低因文化结构不同所造成的差异,进而更好地实现理解和传达。

(三)认同,践行符号的实践

习近平总书记强调:“当代中国价值观念,就是中国特色社会主义价值观念,代表了中国先进文化的前进方向。我国成功走出了一条中国特色社会主义道路,实践证明我们的道路、理论体系、制度是成功的。要加强提炼和阐释,拓展对外传播平台和载体,把当代中国价值观念贯穿于国际交流和传播方方面面”[6]。中国特色社会主义的巨大成功为我们传播当代中国价值观念提供了前所未有的机遇和挑战。在传播技术迭代更新的今天,传播的行为、动作和过程固然重要,但要改变人的态度,进而转化成为理解和认同,就需要更深入的思考和探究了。具体说来,就是要把中国道路、中国制度、中国理论、中国文化、中国精神、中国力量寓于中国故事中,创新传播载体,融文字、图像、视频、语言、音乐等要素,在符号的传递过程中伴随着意义的互动,进而将这种意義的互动进行延展和拓宽。由此,符号互动实现“主体与传播工具的过程性互动,即媒介提供了新的传播手段,而这又为改变人类生活方式提供了新的可能性”[7]。认同以及形成实践,是需要传播这一中间媒介的。因为基本知识和资讯的积累与获得是产生认同的基础。因此,要设定内容信息传递的“游戏规则”和“内容框架”,寻求社会的“最大公约数”,进而以实际行动来理解中国故事,以共情来体认中国观念。

四、结语

对话与沟通已成为当今全球化国与国之间最重要的交流机制。中国特色社会主义进入了新时代,对外传播面临着历史上从未有过的好机遇,具备了历史上从未有过的好条件,也担负着历史上从未有过的繁重任务。深入学习领会习近平新闻思想对我们讲好中国故事、传递好中国声音有着重要的指导意义和价值,可以让我们始终把握目标任务,不断增强讲好中国故事的本领,进一步优化国际传播战略布局,争取国际话语权,让世界认识一个立体多彩的中国。

参考文献:

[1]习近平.习近平致中国国际电视台(中国环球电视网)开播的贺信[N].人民日报,2017-01-01.

[2]赵毅衡.回到皮尔斯[J].符号与传媒,2014(2):1-12.

[3]Collected Papers of Charles Sanders Peirce, volume 1, paragraph 259.

[4]赵毅衡.回到皮尔斯[M].成都:四川大学出版社,2014:6.

[5]喻国明.跨文化交流中的三个关键性传播节点——关于减少和消除“文化折扣”的传播学视角[J].新闻与记者,2020(3):62-65.

[6]习近平.习近平谈治国理政:第1卷[M].北京:外文出版社:161.

[7]肖珺,张弛.短视频跨文化传播的符号叙事研究[J].新闻与写作,2020(3):24-31.

[责任编辑:艾涓]

收稿日期:2021-01-16

基金项目:普洱学院校级科研项目:“高校新时代中国特色社会主义思想传播机制研究——以云南省边五所高校为例”(XJ2019001604)。

作者简介:赵楠,女,普洱学院教师,硕士,主要从事媒介与社会研究。