科考船科考能力优化探讨

2021-10-28杨日魁常景龙李健乐鞠家辉

杨日魁,常景龙,李健乐,鞠家辉

(1.中山大学 海洋科学学院,广州 510275;2.南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),广东珠海 519080)

0 引言

近年来,我国陆续提出建设“海洋大国”到“海洋强国”“海洋立国”的跨越式目标发展需求,国土安全、军事安全、资源安全、经济安全等国家安全需求,以及“海上丝绸之路”等战略目标。世界各国均把海洋科学考察船队建设作为探索海洋、开发海洋、管控海洋的最重要手段[1],全国涉海单位大力投资建设各种新型科考船和探测船。截至2021年3月,在设计和建造的海洋科考船约10艘,新建、在建数量均居世界首位。

目前国内大部分科考船在规划之初都希望建设成具有特色的科学考察船。孙凤鸣等[2]认为对科考船的考察通常包括动力定位、电站冗余、航行性能、低噪声等要求。刘方琦[3]认为科考船因其调查能力的需要,一般具有精确的动力定位能力、灵活的操作性能、低速航行性能、一定的电站冗余度、低噪声及低振动性能等特点。这些观点都具有一定的代表性。船舶具备优越的自身综合性能是非常必要的,但核心科考能力的满足、科考能力优化应为科考船规划建设的最关键的目标。船舶性能的配置应该围绕关键核心目标,并在此基础上进行平衡优化。

1 现状分析

通常来讲,科考船在可行性研究阶段的初步科学需求和目标,是建立在大框架上的规划,需要在后期的技术细化过程中转换成明确的工程需求任务。否则,将造成科考需求目标不明确,无法在建设阶段对详细设计、建造目标形成有效的约束。因此,在科考船规划设计的初期,就应最大限度地为科考需求及未来发展提出必要的资源要求,并在后续的详细设计、建设中落实。这可使船舶在未来的服役使用中,能更好地满足日新月异的科考作业的技术需求。科考船建设不但要紧密围绕当下的科考需求目标开展,还要兼顾未来科学技术发展的需求,留有充足优化能力和接入空间。

按照科考设备在船舶生命周期里出现的顺序,可将科考需求分为三大模式,分别为固定搭载、临时搭载和未来需求,特征分别如下:

1)固定搭载。主要指在规划阶段就已经明确的各类固定搭载仪器。设计阶段需要将各类技术细节都体现并落实在图纸上,在设计和建设阶段需把控好安装界面接口形式等,包括水、电、气线缆管路的位置和连接方式等所有的技术细节,同时需充分兼顾后期扩展和维修的便利性。

2)临时搭载。主要指临时移动安装的科考设备。除了对水、电、气支持的要求外,还需要兼容目前市场上现有的科考设备安装环境以及数据采集通信链路要求。此外,兼顾科考作业人员的便利性同样重要。临时搭载设备在科考需求的层面具有确定性,但在数量和作业形式又存在不确定性,因此,在建设初期就要考虑安装介面可扩展的便利性以及通讯信号线路的连接和转驳能力。

3)未来需求。以目前的观测技术作为基础,综合评估未来海洋观测的技术的发展和需求,提前设计规划,预留有足够的扩展和技术支撑能力,比如最近刚发展起来的光纤感知传感器等技术。未来技术对船舶平台的需求主要体现在空间、通信、电力以及支撑设备的配合等方面。

对国内多艘服役中的科考船进行调研,结果显示设计和建设阶段中对三大科考需求模式进行充分规划是非常必要的。一旦错过将会在服役使用过程中产生较多的问题,如:科考处所的维修接口复杂、远程操作投送能力欠缺、连接区域临时电缆密布、甲板面的布置未预留足够的支撑能力导致新购设备难以安装使用等情况。同时,随着船龄和航次的增加,临时设备的拆卸和更换次数的增多,通信连接线缆会愈发凌乱,舱室内铺满各种各样的临时搭载线缆,在给系统增加不确定性的同时,也极大地影响后期的维护。

刘方琦[3]认为新一代科考船将向着平台通用化、系统智能化、装备专业化发展,但对于如何达成技术目标,文中并未有探讨和分析。刘松等[4]认为应该将综合性、宁静化、模块化、信息化为主导的设计理念融入科考船的设计工作中去,该观点具有一定的前瞻性,但在技术细节的规划和落实上也并未进一步展开,而这恰需科考技术人员的超前思维、丰富经验以及设计单位和建设单位的共同配合。

2 技术实现探讨

为解决以上存在的现状问题,并提升科考船作为海洋科考的支撑平台的友好性、高效性,顺利完成探空测海的任务,需要在船舶建设中配置强大的科考数据网络、设备连接终端以及科考作业支撑能力。科考数据网络是指由数据采集、控制指令以及基础科考信号等组成的传输网络,借助该网络将各类科考数据信号在全船范围进行灵活传送。设备连接终端是指在船舶上为各区域服务的各类通讯线缆的接入和输出接驳箱的通称。作业支撑能力是指以满足科考需求为基础,对船舶资源进行合理的规划、分配和整合,进而满足三大科考需求模式的能力。

2.1 科考数据网络

国内海洋科考设备发展较晚且慢,目前阶段科考船所搭载的固定设备基本来自进口,科考船上的数据采集、传输、存储技术目前还处于待发展阶段[5],赵羿羽等[6]认为未来科考船将向模块化和调查多功能化方向发展。因此,在构建科考数据网络时,首先应关注数据采集及信号传输网络的的灵活性、便利性及可扩展性。科考数据网最终需要接入到船上的科考局域网,成为科考局域网一个子网,借助卫星链路实现船岸互通互联。可以预测,当高速的通信信号覆盖到海洋上时候,科考人员不需随船、在岸上操作科考设备的作业形式将成为可能。

为满足三大科考需求模式,从空间链路布置上为全船的科考系统设置一个完全独立的科考连接中枢是极其必要的。目前,大部分科考船的舱室空间资源都较为紧张。为给其他需求让出空间,设计人员一般会把连接中枢和网络机房等将就凑合压缩在同一个房间里。调研发现此类布置的弊端目前已在部分科考船的使用上凸显出来。科考系统所有的数据采集电缆、基础科考信号(科考局域网、DGPS、1PPS、罗经、姿态、气象、波浪流等环境要素信号)分发、采集工控机的连接的等均在这里进行分配和连接,是全船科考设备、信号连接的输入和输出中心。连接中枢应具有如下3个功能:

1)作为全船科考的工控机、信号分配器的集中地,所有科考设备的数据采集信号电缆都连接到该房间的机柜上。此外,全船的基础科考信号均在这里通过各类分配器向全船的各个设备连接终端分发。

2)除了固定式科考设备,其余可移动设备需要通过在全船的各个区域预留的科考接线箱进行连接。科考接线箱里预留有各类基础科考信号、数据采集线缆、TCP/IP网络等终端接口。所预留的数据采集电缆应同时兼容TCP/IP、422、485通信协议,并连接入科考连接中枢。

3)为满足科考数据的远程控制、处理和科考显示界面的分发投放的需求,需要在科考连接中枢设置有以KVM或DVCS为核心的远程投屏系统,以具备向全船各区域投送远程操作和监控的能力。

设置科考连接中枢的目的是为了方便末端科考设备线缆的进出和整理。虽然一般船舶都会在甲板面和大部分区域布置供维修用的分电箱,但作为科考需求的配套,分电箱均需进行扩展,以保证为科考设备预留足够的电力供应能力。同时,还需要在甲板面及需要的区域布置科考弱电接线箱,该类接线箱作为科考数据网的末端,与连接中枢一起组成科考数据网络。该接线箱为区域内的科考设备提供所需的电力、基础科考信号、采集和控制,是连接中枢与全船科考设备进行通信和控制的基础构成部分。

另外,固定搭载的水下声学设备,由于电缆较多且粗,在条件许可的前提下也应单独设置1个水声设备区域,以方便水声设备机柜安装和水听器电缆接入。从结构上,建议该区域机柜内只安置水声设备的甲板单元,水声学设备的工控机等要放置在科考连接中枢以便进行统一的管理。

2.2 设备连接终端

临时科考设备和未来科考设备可能会在甲板上的任何一个区域安装使用,因此要求全船的基础科考信号、各类数据采集电缆应从科考连接中枢向全船各区域延伸,覆盖所有可能的作业区域。设备连接终端一般由科考弱电接线箱担任,不但作为信号的连接末端,也能为科考设备供电,是常规分电箱的补充。

设备连接终端的位置关系到后期的使用便利性,影响到科考设备线缆在甲板面的走缆及连接问题。因此,在选择和安装的时候,要综合考虑4个方面:

1)全局规划。科考船的室内和室外区域,特别是甲板面的布局需要科学地统筹划分,综合评估海、天、空的测量需求,做到每一个弱电箱子都能覆盖所归属的区域,并方便连接使用。

2)预留充足空间。弱电箱内要预留充足布置空间,作为扩展使用,箱子内要预留有放置小型的串口分配器或者网络交换机的空间。

3)出缆口的多样性。因涉及现在和未来各类科考设备的信号输入输出,线缆品种和规格较多,保证出缆口的填料函的多样性和丰富性是非常必要的。

4)防腐水密性。科考接线箱属于弱电信号,防腐密封性要求非常关键。在条件允许的前提下应该采用双层密封接线箱,外层材料至少为316L材质,内层可采用其他材质。选用具有双螺丝压线、镀金、接触面积大的接线端子,避免运行或检修过程出现接线端子脱落或腐蚀的情况。此外,电力供电接线需要就地设置有断路保护器等,以保证检修和连接时的安全。

2.3 平台支撑能力

虽然科考数据网络已经预留各种通信和数据采集电缆,但依然会有特殊科考设备可能无法直接使用各类预留的信号电缆。因此,预留全船的科考临时线缆通道也是不可或缺的。科考临时线缆通道由穿舱孔和线缆托架组成,从主桅、艏桅开始到科考场所,从露天区域到室内各实验室场所,逐层打通连接,是实现室内和室外科考设备互联互通的基础条件。所有临时线缆托架优选可拆卸式安装方式,以316L材质为佳。

作为对未来的科考设备的支撑基础,尽量在各露天甲板区域为科考预留淡水、海水、干压缩空气等接口,以方便未来所需要的科考设备的接驳使用。

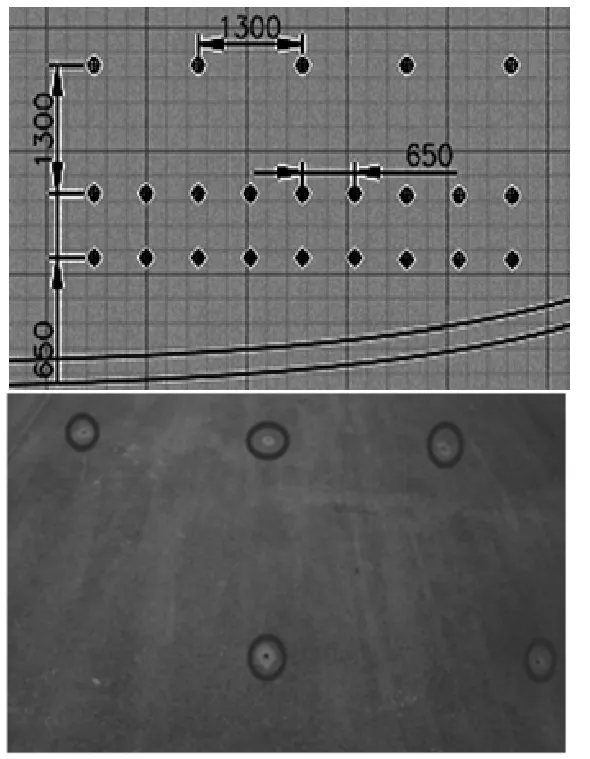

在船舶艉侧舷、艏侧舷等关键区域要考虑结构加强,在宽敞区域多预留一些标准集装箱的箱脚,以增加模块化的作业能力。航行中的科考船处于孤岛状态,模块化作业模式,将最大开发船舶的自持力,减少停泊靠港时间,在同样的时间内完成更多的航次任务,提升科考作业效率。甲板面是对天、海、空进行遥感测量的重要区域,而地脚螺栓是科考设备在甲板面固定的最佳方式。因此,在全船可能使用的区域布置必要数量的地脚螺栓,特别在甲板的边侧和中心区域等关键区域要加密布置(见图1)。

图1 地脚螺栓布置

艉甲板是非常关键的作业区域,除了现有科考设备外,未来可能会搭载一些大型的科考设备,比如水下潜航器、钻机、采样器、拖曳式作业器等。因此,在电力供应上要预留有充足功率的380 VAC和220 VAC分电箱及足够的水、气接口。

3 结论

科考船的科考能力的优化不仅要着眼于现在,更要考虑到未来。在设计和建设中,以现阶段的科考需求为基础,综合考虑未来需求的灵活性和可扩展性,关系到科考设备的可用性和便利性。

相较于未优化的科考船,经过优化布置的科考船能充分挖掘和开发全船各个区域的设备搭载和互联互通能力。作业时甲板面和船舱内不需临时布置电缆,极大改善科考作业能力,同时科考人员借助远程KVM和DVCS系统的投送,在舒适的舱内就可对甲板面和水下设备进行操作,极大地提升了科考人员的舒适性体验,对数据的质量的控制也有较大的帮助。

以科考数据网络为基础,在规划建设中不断去思考、模拟可能作业情景,充分考虑各功能区域的可扩展的兼容互用的支撑能力,是满足现在和未来科考设备搭载使用的保证,也必将使科考船在服役运行中永葆青春,充分发挥科考船的船舶平台功效。