2016 年和1998 年长江中下游梅雨季风环流异同点及物理机制对比分析

2021-10-28鲍媛媛

鲍媛媛

国家气象中心,北京 100081

1 引言

我国属于典型而又复杂的季风气候,季风异常是暴雨洪涝和高温干旱等灾害性天气的重要原因。大量的研究表明,海陆热力差异作为驱动季风的根本因素在季风建立和维持中起着至关重要的作用(Li et al., 2017; 丁一汇等, 2018),青藏高原作为一个巨大的抬升热源对亚洲季风有重要影响(Duan et al.,2013; Wu et al., 2015; 吴国雄等, 2018;姚秀萍等, 2019; 张镇宏等, 2019),而青藏高原雪盖是影响其热力强度的关键因素(朱玉祥等, 2009;Bao et al., 2010; 段安民等, 2018)。此外,ENSO循环作为海气相互作用的强信号对季风环流和中国天气气候异常也起着极其重要的作用(Weng et al.,2011; Kitoh, 2017; 宗海锋, 2017; 薛峰等, 2018;Shan et al.,2018; Zhang et al., 2018; 张宏杰等, 2018;唐颢苏等, 2019)。上述研究为我国夏季旱涝气候预测提供了重要理论依据。但截至目前,大多研究是针对气候预测需要,采用气候学统计方法在年际差异分析的基础上对某一主要因素的分析或者敏感试验,且研究方向多为“气候因子”对后期环流和旱涝事件的遥相关影响分析。

虽然西北太平洋副热带高压(以下简称副高)、南亚高压、西南季风等季风环流成员作为我国夏季天气变化的直接影响系统,每一个中短期预报员每天都要面对,但对许多预报员而言,季风仍然是一个气候概念,极少有人去分析青藏高原热力作用、ENSO 等“气候因子”对具体天气过程的影响。近年来,10~30 天延伸期天气预报或次季度预报已成为国际气象科学研究新热点领域。新兴的延伸期预报或次季度预报在时效上介于中期预报和短期气候预测之间,气候因子对大气环流的影响相对于中期预报更为重要。但长期以来气候预测和中短期预报分属不同业务体系,造成天气学与气候学相融合的延伸期天气过程机理研究严重缺乏,因而影响了预报业务发展。

1997~1998 年,赤道东太平洋发生了一次超强厄尔尼诺事件。大量研究揭示了该事件对夏季长江全流域性大洪水和嫩江、松花江流域特大洪涝灾害的影响(李维京, 1999; 陈烈庭, 2001; 王钦等,2012)。2014~2016 年,赤道中东太平洋发生了一次1951 年以来强度最强持续时间最长的厄尔尼诺事件,峰值强度超过1997~1998 年(袁媛等,2016; 翟盘茂等, 2016)。国家气候中心在2016 年3 月基于该事件预测了汛期长江流域异常多雨。汛期来临前,国家气象中心(中央气象台)多次组织学术交流和中期延伸期预报会商,与1998 年进行对比。实况表明,2016 年长江中下游确实出现了异常强降雨,但雨带变化与1998 年有较大差异。对此,郭栋等(2016)分析认为,1997/1998 年厄尔尼诺事件中赤道西太平洋海温明显偏冷,而2015/2016 年基本表现为偏暖,可能是造成1998年6~7 月副高较2016 年同期偏西偏南的原因。袁媛等(2017 年)分析认为是前冬至春季海温距平分布、青藏高原积雪等不同引起的。上述两位主要基于月平均资料进行气候学诊断分析,能揭示海洋和青藏高原积雪等对大气环流和降水的远期影响。但是,由于缺少对两次事件发展过程的详细对比分析,不能完全揭示造成降水时空差异,特别是雨带过程变化差异的物理原因。

本文将基于逐日资料采用天气学诊断方法详细分析2016 年和1998 年我国东部主雨带变动过程,分析此两年季风环流异同点及其对主雨带的影响。并通过对比分析此两年亚太地区大气热力结构、热带对流、热源、海温等过程性变化的异同点,探讨青藏高原热力作用、海温异常等传统意义上的“气候因子”的区域性阶段性变化对季风环流和主雨带延伸期尺度变化的影响和机制,为延伸期和次季度业务预报提供思路。

2 资料和方法

本文所用资料包括:( 1)NCEP/NCAR(National Center for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research)2016 年和1998 年6~8月逐日平均风、位势高度、温度、比湿等气象要素及其多年平均再分析资料(2.5°×2.5°);( 2)NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)2016 年 和1998 年6~8 月 逐 日OLR(Outgoing Longwave Radiation)及其多年平均资料;( 3)NOAA 2016 年和1998 年逐日平均海温距平;( 4)国家气象中心2016 年和1998 年全国2435 个站点降水资料。热源按照Yanai et al.(1973)提供的公式计算。文中涉及的地图是基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)1600号的中国地图和GS(2016)1567 号世界地图制作,底图无修改。

3 降雨时空分布对比

按国家气候中心梅雨监测标准,2016 年长江中下游6 月19 日入梅,7 月21 日出梅。1998 年长江中下游有两段梅雨期,分别出现在6 月12~27日(第1 段梅雨)、7 月17 日至8 月2 日(第2段 梅 雨)。图1 为2016 年 和1998 年 的6 月1 日至8 月20 日中国东部地区107.5°~120°E 平均日降雨量的纬度—时间剖面图。可见,2016 年夏季长江中下游梅雨期间仅在6 月19 日至7 月7 日出现了持续性强降雨过程(图1a),强降水中心出现在沿江一带,湖北东部、安徽南部、江西北部等地大部地区累计降雨量有600~800 mm,部分地区超过800 mm(图2a)。7 月8~10 日,梅雨出现中断。11 日至21 日,虽然再次出现降雨,但降雨强度大为减弱。因此,我们将6 月19 日至7 月7日称为2016 年长江中下游梅雨集中期。

1998 年两段梅雨期均为持续性强降雨过程(图1b),强降雨中心均出现在江南北部(图2b、c),较2016 年梅雨雨带偏南。第1 段梅雨,湖南东北部、江西北部、福建西北部、浙江西南部等地累计降雨量有600~900 mm、局部1000 mm 以上。第2 段梅雨,强降雨出现在湖北东部、安徽南部、江西北部等地,降雨量有400~600 mm、局部800 mm以上。以下将主要针对2016 年梅雨集中期和2018年两段梅雨期的季风环流异同点和物理机制作对比分析。

图1 (a)2016 年和(b)1998 年的6 月1 日至8 月20 日107.5°~120°E 平均日降雨量(单位:mm)的纬度—时间剖面Fig. 1 Latitude-time profile of average daily precipitation (units: mm) along 107.5°-120°E from June 1 to August 20 in (a) 2016 and (b) 1998

图2 (a)2016 年梅雨集中期和1998 年(b)第1 段、(c)第2 段梅雨期累计降雨量(单位:mm)Fig. 2 Accumulated precipitation (units: mm) during Meiyu concentrated period in (a) 2016, and (b) the first and (c) the second period of Meiyu in 1998

4 季风环流异常变化特征对比

图3 为2016 年梅雨集中期和1998 年两段梅雨期环流形势及距平图。可见,3 段梅雨期季风环流有诸多相似之处:副高偏强偏西,南亚高压偏强偏东,从孟加拉湾到南海西南季风偏弱。3 段梅雨季风环流的差异表现在:2016 年梅雨集中期副高西段和南亚高压东段(图3a)均较1998 年两段梅雨期(图3b、c)偏北;2016 年梅雨期,索马里急流明显偏强,孟加拉湾至南海越赤道气流大体接近常年(图3d);1998 年两段梅雨期,赤道印度洋至南海越赤道气流无明显异常(图3e、f)。此外,2016 年梅雨集中期,中高纬度为3 阻型,1998 年两段梅雨期中高纬为双阻型;3 段梅雨期,青藏高原附近均为高压脊,以2016 年梅雨集中期高压脊最强,1998 年第2 段梅雨期最弱,青藏高原北部地区甚至为位势高度负距平(图3f)。3 段梅雨期,华北东部到江淮东部一带均为冷槽,以2016 年最浅,1998 年第2 段梅雨期最深。3 段梅雨期,长江中下游均处于南亚高压东北象限气流发散处;虽然西南季风偏弱,但强大的副高持续稳定地将西南季风引导至江南至华南北部,使得这一带西南暖湿气流偏强,与冷槽引导的北方南下干冷空气在长江中下游辐合,在高层辐散形势配合下形成强降雨。2016 年梅雨集中期,副高和南亚高压均最北,冷槽最浅,因而雨带最北。

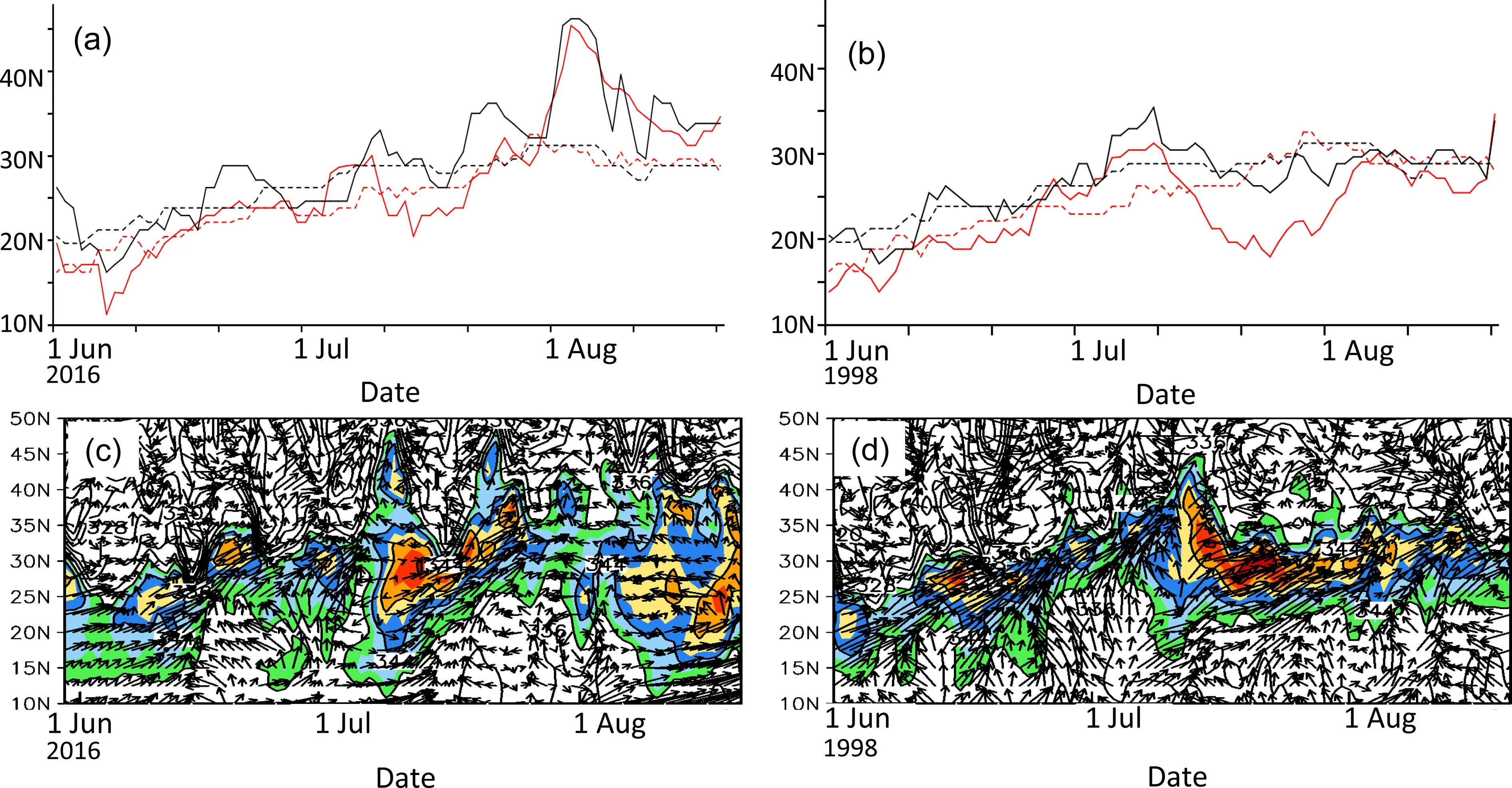

副高西段(110°~130°E 平均)脊线和南亚高压东段(110°~120°E 平均)脊线所在纬度的逐日演变曲线(图4a、b)显示,这两年,副高和南亚高压脊线两者变化趋势基本一致。2016 年6 月中旬开始,副高脊线逐渐北抬,6 月19 日接近多年平均值,梅雨开始。7 月4~7 日,由于该年第1号台风“尼伯特”(Nepartak,超强台风)在菲律宾以东及台湾东南部洋面活动,副高有所北抬,达到28°N 附近。6 月19 日至7 月7 日,850 hPa 季风涌在30°N 附近摆动(图4c),长江中下游出现持续性强降雨过程。7 月8~9 日,“尼伯特”先后在台湾及福建东部沿海登陆,且北方冷空气出现间歇,梅雨集中期结束。7 月中旬,副高脊线明显南落到20°~23°N,但由于中高纬度为移动性槽脊,没有冷空气持续影响长江中下游地区,副高强度也相对较弱,因而虽然处在梅雨期,但降雨不强,且不持续。7 月22 日之后,副高脊线再次北抬,达到30°N 以北,长江中下游整个梅雨期结束。至8月底前,副高较常年显著偏北,主雨带再也没能南退到长江中下游。

图4 (a)2016 年和(b)1998 年6 月1 日至8 月20 日西北太平洋副热带高压(副高)西段脊线(红色实线)及南亚高压东段脊线(黑色实线)所在纬度的时间序列(红色、黑色虚线分别为相应多年平均);(c)和(d)分别为此两年沿107.5°~120°E 平均850 hPa 风矢量和假相当位温θse(等值线和阴影;单位:K)的时间—纬度剖面Fig. 4 Time series of the latitudes of the western Pacific subtropical high (WPSH) western ridge (red solid line) and the South Asia high (SAH)eastern ridge (black solid line) from June 1 to August 20 in (a) 2016 and (b) 1998 (Dotted lines represent climatological mean); (c) and (d) are respectively the latitude-time profile of winds and potential pseudo-equivalent temperature θse (contours and shading, units: K) along 107.5°-120°E

1998 年,副高脊线于6 月12 日北抬到19°~20°N,至6 月27 日均稳定少变;江南北部出现持续性季风涌(图4d),由此带来第1 段梅雨。6月28 日,副高脊线北抬至25°N,第1 段梅雨结束。7 月17 日,副高脊线南落至23°N 以南,直至8月2 日,较常年偏南达5~12 个纬距,最南达到18°N 附近。江南北部至汉水下游出现持续性季风涌,由此带来第2 段梅雨。在此期间,江淮及江南东北部地区由于冷槽过于偏深,为冷气团控制,降水较弱。8 月3 日后,副高脊线北抬,至8 月中旬,一直在25°~28°N 之间摆动,与常年同期相比仍偏南;处于副高西部和北部外围的长江上游及黄淮出现强降雨过程。

5 季风环流异同点成因分析

5.1 亚太热力结构对比

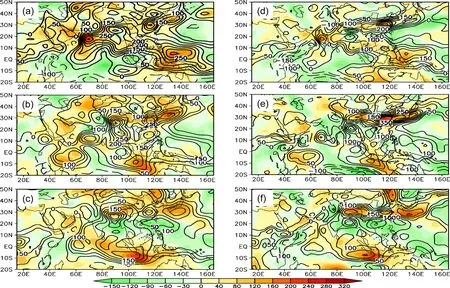

图5 为3 段梅雨期大气中高层(300~500 hPa)平均温度及其距平。可见,3 段梅雨期亚太大气暖中心均位于青藏高原南部至孟加拉湾北部,比多年平均明显偏强,青藏高原至江南、华南呈大范围温度正距平,因而对于南亚高压偏强偏东有利(Qian et al., 2002; Liu et al., 2004; 彭丽霞等, 2016)。同时,南亚高压偏强偏东对副高偏强偏西也有利(刘还珠等, 2006; 余丹丹等, 2014)。显然,温度正距平不仅与高压脊控制下冷空气势力弱有关,也与中纬度西风带暖平流、南亚和东南亚反气旋暖平流以及青藏高原及附近地区热源有关。此外,江南、华南一带温度正距平与梅雨凝结潜热释放也有关。2016年梅雨集中期(图5a)和1998 年第1 段梅雨期(图5b),青藏高原北部均为庞大的高压脊和强位势高度正距平(见图3a、b、d、e),温度正距平更明显;其中,又以2016 年最为显著,同时该年东亚槽也最浅,因而南亚高压最强最北,副高西段也最强最北。1998 年第2 段梅雨期(图5c),青藏高原北部高压脊较浅,500 hPa 位势高度为负距平(见图3c、f),冷空气势力较强,受高纬度冷平流影响最为显著,呈温度负距平,暖中心偏南;此外,东部冷槽也最深;因此,南亚高压明显偏南,副高也显著偏南。从逐日演变来看(图略),3 段梅雨的开始和结束过程中,副高脊线的变动多与青藏高原大气中上层温度变化有关,其中1998 年偏早入梅主要是因为青藏高原处于暖脊控制下,呈强的温度正距平,南亚高压加强北跳,副高受其吸引北抬,并西伸至青藏高原东南部,脊线达到入梅的标准(图略)。

图5 300~500 hPa 平均温度(黑色等值线,单位:°C)及其距平(阴影)、平均风(矢量,单位:m s-1)。(a)2016 年梅雨集中期,1998 年(b)第1 段和(c)第2 段梅雨期。红色线为多年平均温度-13°C 等值线Fig. 5 300-500 hPa mean temperature (black contours, units: °C) and its anomalies (shaded), mean wind (vectors, units: m s-1): (a) Meiyu concentrated period in 2016, and (b) the first and (c) the second period of Meiyu in 1998. The red lines are climatological mean temperatures of -13°C

2016 年梅雨集中期,赤道印度洋至赤道太平洋大气中高层温度均较常年同期偏高0.5°C~1°C。70°E 以西印度半岛西北部至阿拉伯海北部温度正距平在1.5°C~2°C 之间,高于同经度赤道洋面,因而,索马里越赤道气流和西南季风偏强;70°E以东印度洋东部至印度尼西亚群岛温度正距平与同经度孟加拉湾北部至南海北部一带温度正距平大体相当,越赤道气流无明显倾向性偏差。1998 年两段梅雨期,赤道印度洋西段温度正距平较弱,对应同经度印度半岛西北部至阿拉伯海北部温度正距平也较弱;印度洋东部至印度尼西亚群岛温度正距平相对较明显,达到了0.5°C~1°C,但与同经度孟加拉湾北部至华南一带温度正距平也大体相当;因此,从赤道印度洋至印度尼西亚群岛越赤道气流均接近常年。

5.2 热带对流

研究表明,热带对流加热可能是联系亚洲季风与ENSO 的关键因素(Ju and Slingo, 1995; Huang et al., 2012)。黄荣辉和孙凤英(1994)研究表明,西太平洋暖池对流活动对副高异常活动有重要影响。在中期预报中,热带对流或者台风是否活跃也是判断副高发展动向的重要依据。2016 年梅雨集中期(图6a)和1998 年第1 段梅雨期(图6b),南海南部、印度尼西亚群岛、菲律宾群岛及以东洋面均为明显偏强的对流区,与副高偏强偏西一致,其中2016 年梅雨期对流区更北,副高也更北。1998年第2 段梅雨期(图6c),南海大部、菲律宾群岛附近对流偏弱,对流偏强区域位于赤道印度洋东部、印度尼西亚群岛,较常年ITCZ(Intertropical Convergence Zone)显著偏南,副高也显著偏南。

110°~140°E 平均OLR 及其距平的纬度—时间剖面显示(图7),2016 年ITCZ(图7a)与副高脊线(见图4a)变化趋势基本一致。6 月16 日开始,ITCZ 非常活跃,副高北抬,随后梅雨开始;至7 月4 日,ITCZ 北界维持在16°N 左右,副高脊线维持少变。7 月5~7 日后,由于“尼伯特”的活动,ITCZ 北抬,副高脊线北抬。7 月中旬,ITCZ 明显偏弱,副高偏南。7 月下旬开始,ITCZ再次活跃,副高显著偏北。

1998 年入梅时ITCZ 并不活跃(图7b),副高脊线北抬主要受南亚高压影响。6 月下旬中后期,ITCZ 加强北抬,从而副高北抬,第1 段梅雨结束。7 月中旬中后期,ITCZ 明显减弱南落,副高变化与之一致,由此出现第2 段梅雨。8 月初,ITCZ再次加强北抬,但较常年仍偏南,副高脊线也偏南,这种偏南趋势一致维持到8 月中旬。

图7 (a)2016 年及(b)1998 年6 月1 日至8 月20 日110°~140°E 平均OLR(等值线,单位:W m-2)及其距平(阴影,单位:W m-2)的纬度—时间剖面Fig. 7 Latitude-time profile of OLR (contours, units: W m-2) and its anomalies (shaded, units: W m-2) along 110°-140°E from June 1 to August 20 in(a) 2016 and (b) 1998

5.3 热源

整层积分的大气视热源及其距平以及视水汽汇及其距平(图8)显示,3 段梅雨期,印度尼西亚群岛附近对流偏强区域(见图6)均为偏强视热源和视水汽汇。2016 年梅雨集中期,对流最强范围最大,视热源和视水汽汇也最强,范围最大,最为偏北,其北侧达到了南海及菲律宾中部及以东洋面(图8a、d);该热源的存在对副高偏强偏西以及偏北非常有利(刘屹岷等, 1999)。1998 年两段梅雨期,视热源正距平(图8b、c)和视水汽汇正距平(图8e、f)位置均较2016 年梅雨期集中期偏南,第2 段梅雨期偏南尤为显著,有利于副高西段偏南。

图8 整层积分的视热源(等值线,单位:W m-2)及其距平(阴影):(a)2016 年梅雨集中期,1998 年(b)第1 段和(c)第2 段梅雨期;(d-f)为相应视水汽汇(等值线,单位:W m-2)及其距平(阴影)Fig. 8 Full-level integrated heat source (contours, units: W m-2) and its anomalies (shaded): (a) Meiyu concentrated period in 2016; (b) the first and(c) the second period of Meiyu in 1998; (d-f) the respective moisture sink (contours, units: W m-2) and its anomalies (shaded)

3 段梅雨期间,青藏高原视热源均偏强,对其上空温度正距平有利。其中,青藏高原南部为明显视热源和视水汽汇,对流也偏强(见图6),说明凝结潜热在热源中占据重要地位;而青藏高原北部对流偏弱,视水汽汇也偏弱,说明热源以感热为主。2016 年梅雨集中期和1998 年第1 段梅雨期间,青藏高原北部热源正距平较弱,显然,大气中高层温度显著偏高跟暖脊和暖平流输送关系更为密切。1998 年第2 段梅雨期,青藏高原北部为弱热源负距平,跟较强的温度负距平也不匹配,温度偏低主要由冷平流造成。

图6 平均OLR(等值线,单位:W m-2)及其距平(阴影,单位:W m-2):(a)2016 年梅雨集中期, 1998 年(b)第1 段和(c)第2 段梅雨期Fig. 6 Mean OLR (contours, units: W m-2) and its anomalies (shaded, units: W m-2): (a) Meiyu concentrated period in 2016, (b) the first and (c) the second period of Meiyu in 1998

2016 年梅雨集中期,阿拉伯海北部对流显著偏强区域对应显著偏强的视热源和视水汽汇,对流凝结潜热释放在这一带形成强温度正距平(见图5a),且高于同经度赤道地区;因而,索马里越赤道气流明显偏强。即使在索马里急流偏强的情况下,受强大副高影响,孟加拉湾至南海一带西南季风仍然偏弱。1998 年两段梅雨期,印度半岛中北部对流和热源与同经度赤道印度洋西部无显著差异,温度距平也相当,索马里急流接近常年同期。

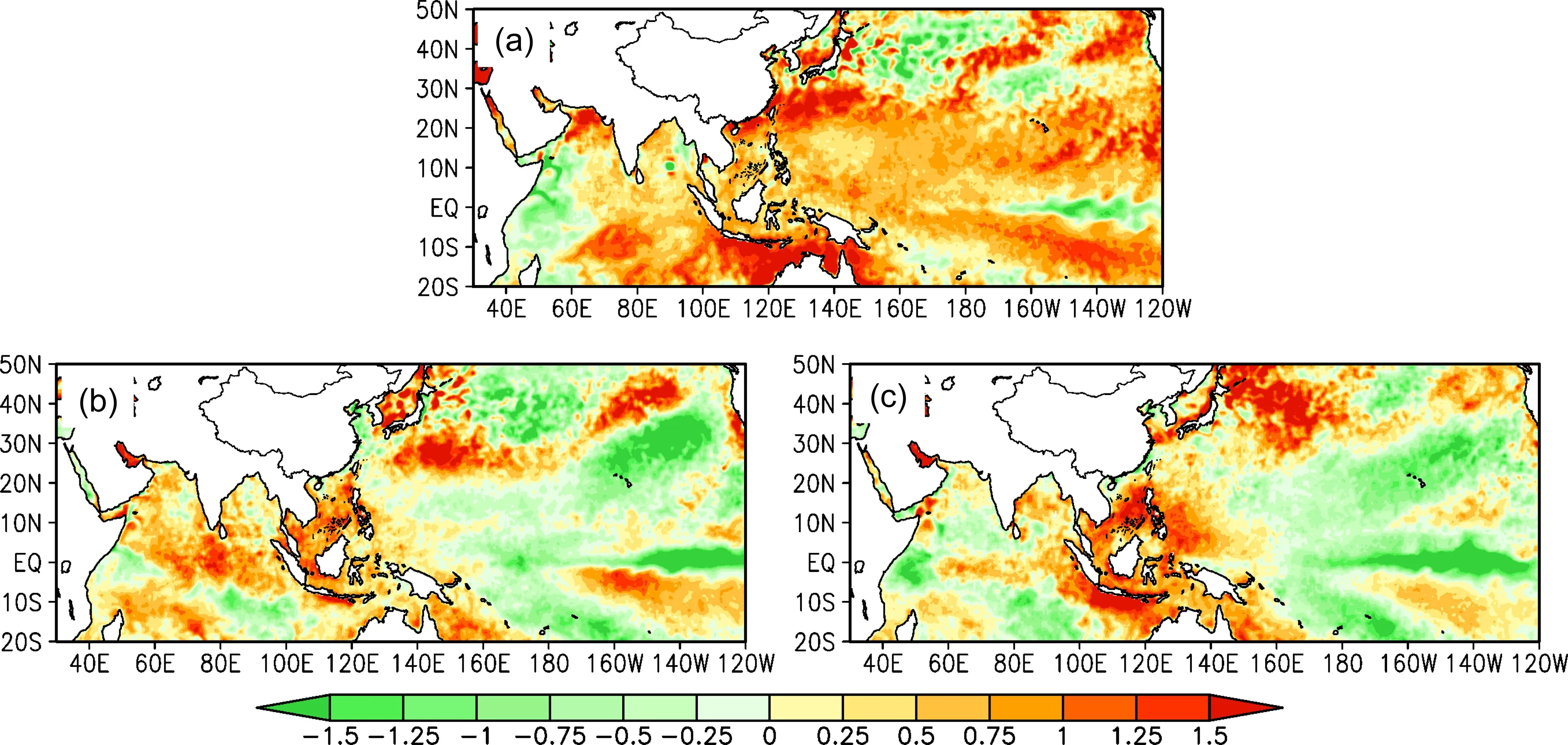

5.4 海温异常对比

图9 为3 段梅雨期实时海温距平分布。可见,3 段梅雨期,海温距平有相似之处,在印度尼西亚群岛周边海域均为海温正距平,对应对流和热源均偏强,对副高偏强偏西有利。2016 年梅雨期集中期(图9a),赤道西太平洋海温正距平相对于1998 年两个梅雨期(图9b、c)强度更强、范围更大,对流和热源也更强、范围更大,副高也最强最北;赤道印度洋西部海温呈明显负距平,而阿拉伯海北部海温呈显著正距平,对流和热源明显偏强,大气中高层温度明显偏高,对应索马里越赤道气流明显偏强。

图9 (a)2016 年梅雨集中期,1998 年(b)第1 段和(c)第2 段梅雨期海温距平(单位:°C)Fig. 9 SST anomalies (units: °C): (a) Meiyu concentrated period in 2016; (b) the first period of Meiyu in 1998; (c) the second period of Meiyu in 1998

110°~140°E 平均海温距平的纬度-时间剖面显示,2016 年5 月末至6 月上中旬,南海中南部海域、菲律宾中南部以东洋面有海温正距平加强(图10a),随后这一带地区在6 月中旬后期有明显的对流发展,引起副高的加强北抬,长江中下游入梅。6 月中旬至7 月上旬,南海东北部海域、菲律宾吕宋岛以北及台湾以东洋面、台湾海峡洋面出现海温正距平的显著增强,对 “尼伯特” 发展成为超强台风,并登陆台湾、福建极为有利。台风登陆也造成了梅雨集中期的结束和梅雨的中断。7 月第4 候开始,南海、菲律宾以东洋面及东海海域海温正距平显著增强,随后,对流趋于活跃;7 月21 日之后,副高脊线逐步北抬,整个梅雨期结束;8 月上旬之后,这一带海温正距平的影响更加凸显,ITCZ 加强北抬,副高显著偏强偏北。

1998 年第1 段梅雨后,海温正距平区域无明显变化,只是强度有所增强,南海中南部海域和菲律宾中南部以东洋面海温正距平增加明显(图10b),有利于副高西段偏南和第2 段梅雨出现。直到8 月初之后,南海北部海域和菲律宾北部及以东洋面海温正距平继续维持并加强,副高西段强大,脊线北抬,但仍较常年略偏南,其西北部外围长江上游出现强降雨过程,再次给长江带来洪峰。

图10 (a)2016 年及(b)1998 年5 月1 日至8 月10 日110°~140°E 平均海温距平的纬度—时间剖面Fig. 10 Latitude-time profile of SST anomalies along 110°-140°E from May 1 to August 10 in (a) 2016 and (b) 1998

6 结论和讨论

本文对比分析了两个强厄尔尼诺事件次年

2016 年和1998 年长江中下游梅雨季风环流变化异同点,探讨了造成异同点的物理机制,得出以下结论:

(1)2016 年梅雨集中期和1998 年两段梅雨期季风环流具有诸多共同特点:副高偏强偏西,南亚高压偏强偏东,孟加拉湾到南海西南季风偏弱。此外,3 段梅雨期,华北东部到江淮均有冷槽维持。副高持续将西南季风引导至长江中下游形成偏强西南暖湿气流,并与冷槽干冷空气辐合,在高层辐散形势配合下形成强降雨。2016 年梅雨集中期,副高西段脊线和南亚高压东段脊线均较1998 年两段梅雨期明显偏北,东部冷槽最浅,因而雨带偏北;之后,无持续冷空气南下,7 月下旬之后副高和南亚高压脊线北抬,较常年同期明显偏北,因而未能出现第2 段梅雨集中期。1998 年,入梅偏早,7 月中旬后期至8 月初,副高脊线显著偏南,因而出现第2 段持续性梅雨强降雨过程。

(2)中高纬度环流对青藏高原热力条件的影响以及东部冷槽活动是造成季风环流异同点的重要因素。3 段梅雨期,青藏高原附近均为高压脊控制。受暖平流及高原热源、梅雨凝结潜热等因素影响,青藏高原到江南、华南一带均呈现大范围强温度正距平,有利于南亚高压偏强偏东、副高偏强偏西。2016 年梅雨集中期,青藏高原附近暖脊最强、东部冷槽最浅,因而南亚高压脊线和副高脊线最北。1998 年7 月下旬至8 月初,青藏高原附近高压脊最浅,高原北部为高度负距平,冷空气势力偏强,温度偏低,东部槽偏深,有利于副高和南亚高压脊线偏南。

(3)实时海温是造成季风环流变化异同点的另一重要因素。3 段梅雨期,印度尼西亚群岛附近洋面均为海温正距平,对应对流和热源偏强,对副高偏强偏西有利。2016 年梅雨集中期,印度尼西亚群岛附近海温正距平范围更大,对流和热源更强范围更大,对副高偏强以及偏北有利;梅雨集中期的结束与南海东北部海域、菲律宾吕宋岛以北及台湾以东洋面、台湾海峡洋面出现海温正距平显著增强引起超强台风“尼伯特”登陆台湾、福建有关。7 月第4 候之后,南海、菲律宾以东洋面及东海海域海温正距平增强,对流活跃,有利于副高在7 月下旬进一步北抬。1998 年第1 段梅雨后,海温正距平区域无明显变化,只是强度有所增强,有利于副高持续偏南。

从上述分析可知,虽然2016 年和1998 年同为超强厄尔尼诺事件次年,但是中高纬度环流形势以及实时海温的不同时空分布特征等因素造成了不同的季风环流和梅雨雨带变化特征。在ENSO 大背景下,实时海温的区域性差异及阶段性变化,中高纬度环流对青藏高原及附近地区热力结构的影响等细节是气候预测难以掌握的,是影响气候趋势准确度的重要因素,但却是延伸期预报的着眼点和切入点以及价值所在。因此,延伸期天气预报不能只分析数值模式的环流和要素产品,也需要将“青藏高原热力作用”、ENSO 等传统观念中的“气候因子”的阶段性和区域性特色变化分析引入日常预报技术流程,形成天气学和气候学相融合的延伸期预报思路,这才是延伸期天气预报区别于中短期预报的本质特色。