从三个住宅实践看国外老年公寓的建设经验与启示

2021-10-28卫泽华WEIZehuaLIUMin

■ 卫泽华 WEI Zehua 刘 敏 LIU Min

1 研究背景

老龄化问题是我国面临的一个复杂问题。自2000 年步入老龄化社会以来,我国老年人口每年的增长量巨大,短短十几年时间,老龄化人口的比例已逐渐追赶至部分发达国家,起步虽晚但发展速度快。就老年人数量而言,现阶段我国的老年人口总量居世界第一位,面对如此大规模的老龄人口数量,特别是在如今“未富先老”的现实国情下,如何让民众负担得起未来的养老生活,让老年人可以舒服、有尊严地安享晚年,已成为时代发展的重要关注点。

相较于我国,以瑞典、丹麦为代表的北欧福利国家及荷兰等国,在20 世纪中期以前就已进入了老龄化社会,这些国家非常重视老年人居住建筑的开发和建设,很早就注意到了老年人长期照护问题的复杂性,建造了一批有照护功能的住宅。经过多年的发展与尝试,逐步形成了一批多类型养老住宅实践案例,并对世界其他国家养老居住事业的发展产生了一定的影响,其建设经验值得我们学习。本文旨在从福利国家汲取养老居住建筑的建设经验,通过对瑞典、丹麦与荷兰等国老年公寓案例的调查与分析,了解北欧及荷兰养老居住建筑的发展状况,以及在选址布局、建筑设计和护理服务等方面的特色和侧重点,归纳总结上述国家的经验,为我国养老居住事业的发展提供参考。

2 瑞典、丹麦和荷兰的养老制度概况

2.1 瑞典

瑞典是斯堪纳维亚半岛最早开始实施福利制度的国家,也是世界上第二个进入老龄化社会的国家。最早从1890 年开始,瑞典国内65 岁及以上的老年人口比例就超过了7%,但其老龄化速度发展缓慢,到1972年,老龄人口比例才超过了14%[1],属于相对稳定的老龄化社会。在长期的养老保障体系建设中,瑞典形成了覆盖全民的3 层养老年金制度,即全民基本年金(AFP)、由雇主和雇员共同缴纳的工作年金(ATP)和面向在职居民的养老基金[2]并存的年金制度。同时规定,凡是领取全民基本年金(AFP)的老年人,政府为其提供住宅津贴,并且,这些老年人在公立医院或牙科医院[2]可享受免费治疗服务,瑞典老年人享有多方面的社会保障。

在现阶段,瑞典老年人主要的居住形式是居家养老,这是由时间和实践筛选过后证明出来的。曾经,瑞典希望通过大规模建设老年人专用住宅来解决养老问题,但一方面,囿于财政资金[2]的局限,难以维持建造足以容纳所有老年人居住的老年人之家,另一方面,多数老年人不需要都住到集中式的照护住宅中,他们更倾向于原居养老,有基本的社区照护服务即可。社会层面也认为,应以正常的态度对待老年人,对其进行集中收容的模式带有些许歧视行为。所以,目前在瑞典65 岁以上的老年人口中,有91.4%[1]的老年人居住在普通住宅内,能够享受基本的社区服务;有5.6%[1]居住在服务型住宅内,生活基本自理,能够享受较多的社区服务和社区活动;还有3%[1]居住在介护型养老设施内,接受照护和医疗服务。另外,瑞典是西方国家中最早取消子女赡养义务、强调老年人独立生活的国家,但经过多年反思,现在也开始支持家庭照顾老年人和无法自理的成员[2],价值观上更为人性化。

2.2 丹麦

丹麦自1891 年出台《老年人援助法》后,开始了现代养老保险制度的建设历程,经过一百多年的发展,到现在形成了多层次的养老保险制度,以确保老年人的生活具有较高的品质。丹麦的养老金制度有4 类:政府提供的基本养老金(AFP)、雇主和雇员缴纳的工作养老金(ATP)、以劳动人口为对象的行业性养老金以及综合性养老金。前三种养老金制度与瑞典类似,综合性养老金包括私人养老基金、养老保险等。在居住形式上,和瑞典老年人的居住状况类似,丹麦也是以居家养老为主,政府针对老年人身体状况提供特定的居家护理服务。相应地,后期老年人自理能力下降需转移至介护型养老设施,可先向当地政府提出申请,批准后两个月内即可安排入住。老年人入住养老设施需缴纳一定金额的房租和餐饮费用,但租金相对较低,若还不能负担,低收入老年人可向政府申请住房津贴以减免入住费用。

丹麦在20 世纪60 年代产生了一种新的居住模式——老年“合作居住[3](Co-housing)”社区,其最初的目的是通过不同家庭的合作居住,为核心家庭创造一个牢固的社交网络,进而发现代际之间和老年人之间的合作居住模式,可以增加邻里之间的交往、减少老年人的孤独感,对老年人的生活很有助益。这是一种居民自觉参与设计和管理的居住模式,一般是由私人住宅和公共设施两部分构成,兼顾私密性和公共性。私人住宅与传统住宅基本无异,公共区域设有活动、院落、医疗卫生等功能,主要围绕老年人的实际生活需要,以及对健康、生活品质的需求,为老年人提供良好的环境氛围,同时,也供所有居民共同使用。这种居住模式在丹麦地区兴起,经过半个多世纪的不断完善与发展,进而传播到周边北欧国家乃至整个欧洲,在实践推广中受到了一定的欢迎。作为当前居住模式的一种补充和尝试,该模式在老年公寓的建设上有着积极和重要的作用。

2.3 荷兰

二战后,荷兰的社会福利保障发展迅速,先后建立了不同层次的养老服务体系。主要包括:荷兰永久居民可有资格享受的社会养老金、企业年金及个人向保险公司缴纳的商业养老保险,或以各种形式存在的私人储蓄等。相比北欧国家,在荷兰养老金体系中,荷兰政府在养老金问题上较为轻松,企业承担了很大的社会责任。

在养老设施的建设上,政府保证每个住宅小区都有一个医疗保健机构[4],为附近社区内需要帮助的老年人派送护士,提供上门服务,同时,也会派送义工上门打扫卫生。政府鼓励老年人居家养老,对能够自理的居家老年人在经济上会给予一定的资金补贴;对于部分因疾病身体不适、自理能力受到影响的老年人,政府积极推进“家庭自动化”[4]服务,通过特殊程序提醒老年病患服药,并提供每日登门的医疗和日常护理服务,减少对护理院资源的占用。针对完全失智失能或有精神疾病的老年人,为其提供全天候的护理院服务模式,其入住所需的费用,政府提供部分或者全部的资金支持。老年住宅以单人间为主,注重家庭化、温馨化的设计,且配备适宜的景观、尽可能多的自然光,家具布置便于轮椅的使用,营造出一种家的氛围。

从上述三个国家的养老制度可以看出,北欧及荷兰的养老体系基本可以概括为:以政府提供的基本养老金为基础,加上企业和个人缴纳的养老金以及个人投资、储蓄等在内的养老保障体系。北欧国家的养老制度以政府为主要责任方,资金来源主要是基于税收模式,所以,在之前很长时间内,主要依赖于经济快速发展带来的高税收,但这种高依赖也存在一定危险。近年来,随着北欧经济发展缓慢,人口老龄化程度加深,通过税收增加财政收入的空间极为有限,因此,目前政府也在放手,逐渐减少政府承担的养老保障压力,通过减少福利支出比重、提高退休年龄等方式来减轻负担。

3 老年公寓的相关实践调查

基于上述内容,笔者通过对北欧及荷兰等地的多个老年公寓进行实地调查与访谈,了解国外老年公寓的建设现状。调查案例包括:荷兰凯恩堡(Keyenburg)老年公寓、瑞典中尉花园(Löjtnantsgården)老年公寓和丹麦弗雷斯德(Orestad)退休老年人之家。

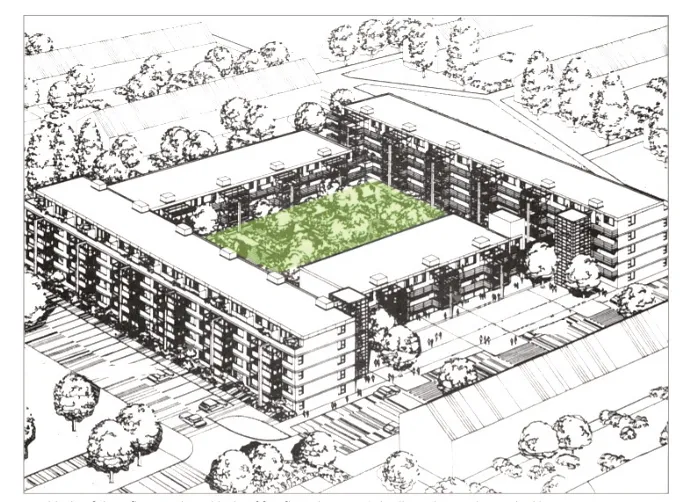

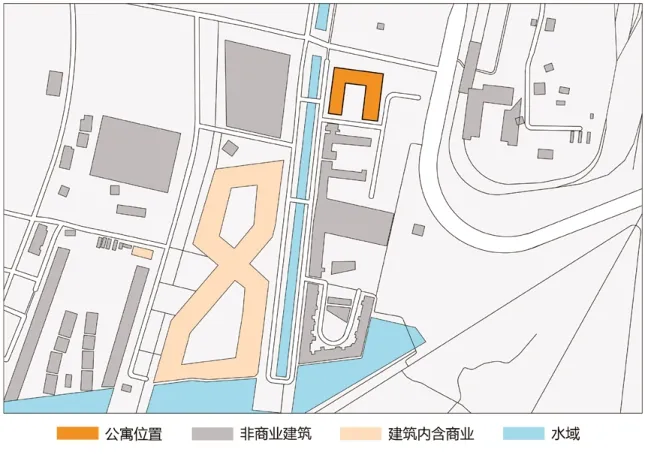

3.1 服务全面的可变公寓

凯恩堡(Keyenburg)老年公寓位于荷兰鹿特丹市南侧的郊外,是一栋为独居老年人和老年夫妻建造的公寓。该老年公寓旁边是居民区,附带一些商业服务设施,公寓附近有一个绿地公园及若干水系(图1),呈现出一种郊外自然风光。该公寓含有152 套可出租户型,其中:115 套为双人公寓,每套面积为48.6 m2;32 套为单身公寓,每套面积为41.85 m2;5 个较大的残疾人专用户型。该公寓建成于1985 年,平面布局由南、北向的3 层板楼和东、西向的5 层板楼构成(图2),四面围合出的中心庭院是公寓的主要活动场所。

图1 凯恩堡老年公寓总平面图

图2 凯恩堡老年公寓外观

凯恩堡老年公寓的主入口在南侧,向内凹进一段距离,空出的空间用于车辆停放。公寓内部的中心庭院可供所有居住的老年人使用,里面种植各类花草,并布置了一些座椅,为住户提供了一个开放的户外客厅(图3)。笔者调查时观察到,荷兰当地人普遍喜欢日光浴,住宅区随处可见形状各异的阳台,居民坐在阳台上喝咖啡、晒太阳、与宠物嬉戏。凯恩堡老年人社区同样也是,每户都设有阳台,阳台上多摆放座椅、种植花草,供住户娱乐时休憩、观赏。目前,一层的五户住宅空间合并,作为社区活动中心供大家使用。

图3 凯恩堡老年公寓外部与内部实景照片

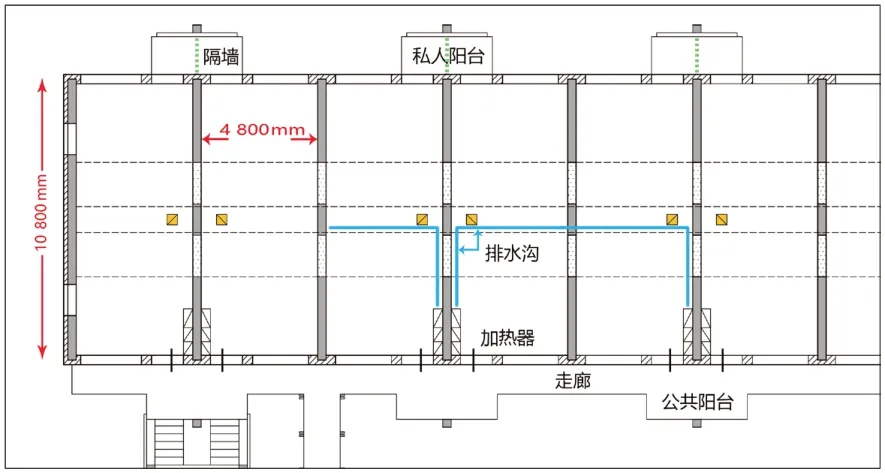

该老年公寓在建筑设计上有一大特色,项目在建造时采用开放建筑理念,将支撑体和结构体分离,管道布置在公寓之间竖向管井内,以达到可以更换内装、延长住宅寿命的目的。该公寓在设计上采用平行墙的原则,在立面上,填充体不随意错动,平面上,围绕中心庭院是一圈向心型的内廊,内廊的布置为日后公寓户型面积的重新分配奠定了基础。同时,在内廊设有公共阳台,在每户住宅入口前都进行了局部空间的扩大,公共节点处布置座椅、装饰物,种植花草,为邻里之间的互动提供了空间。这些扩展不仅方便轮椅回转,也便于大型家具和救护车担架的放置。公寓的开间为4.8 m,进深为10.8 m(图4),每户占据一开间左右,并在平面布局上采用模块化的布置方式,以3M-2M-1M(30 cm-20 cm-10 cm)为基础,布置外墙及隔板。凯恩堡公寓在2004 年曾经过一次改造,将部分户型进行合并,如三户合并成两户、两户合并成一户(图5),公寓的结构体系极大地方便了户型面积的再分配。由于该公寓内部具有灵活可变性,老年人可以根据自己的喜好更换户内布置和门窗设施。

图4 公寓的结构形式与开间、进深跨度

图5 凯恩堡老年公寓户型平面图

该公寓采用了住户参与的设计方式,让住户提供关于自己住房的想法,在设计之初有65%的住户参与了住宅设计。另外,它还在设计和参与过程中应用了新工具,通过计算机软件参与填充体布局的设计,由房客先提交拟定的公寓布局图,经建筑师完善后,将设计好的方案放入专门开发的计算机软件中,计算机程序将图纸直接与成本和租金进行关联,以便用户进行决策,住户参与以及与新技术相结合是该老年公寓的另一大特色。

在对该公寓的调查中,通过对居住在此的老年人家庭和工作人员进行访谈,了解到此公寓的服务模式。该老年公寓有针对性地对可自理老人、需护理老人进行全方位照护,主要功能涵盖养老服务、日间照料、精神疾病照料和老年公寓四部分。养老服务主要是为周边住区的居民提供上门服务;日间照料是面向社会为周边住区老年人提供日间照护,涵盖餐饮、活动等内容;公寓的运营类型为租赁形式,老年人入住后,其家人也能居住在此和老年人一起生活;并提供针对精神病人的长期照护。对于独居老年人,公寓内配备护理人员定时对其进行帮助,护理人员包括专业护士和义工,义工来自荷兰当地的年轻人,政府出资提供一定酬金,义工参与老年人的活动、陪同聊天以及提供家政服务等。

3.2 代际合居的庭院公寓

瑞典中尉花园(Löjtnantsgården)老年公寓是位于斯德哥尔摩新城中尉花园社区中的一栋非营利性公寓(图6)。公寓紧挨地铁站,出行较为便捷,临近不远处有教堂、体育场及商业设施,居住生活也较为便利。该公寓在平面形态上呈环形,中心围合出圆形庭院,公寓南、北两侧有高差,高差为一层建筑高度左右。老年公寓的房间围绕庭院布置,由于瑞典的纬度高,夏季太阳高度角小,各朝向的房屋均有较好的日照,房间朝向对采光、日照影响较小,所以,在户型设计上注重阳台的设计,住宅一般都有向外挑出的阳台,为老年人提供日光浴、休憩及观景的场所。

图6 斯德哥尔摩新城中尉花园老年公寓总平面图

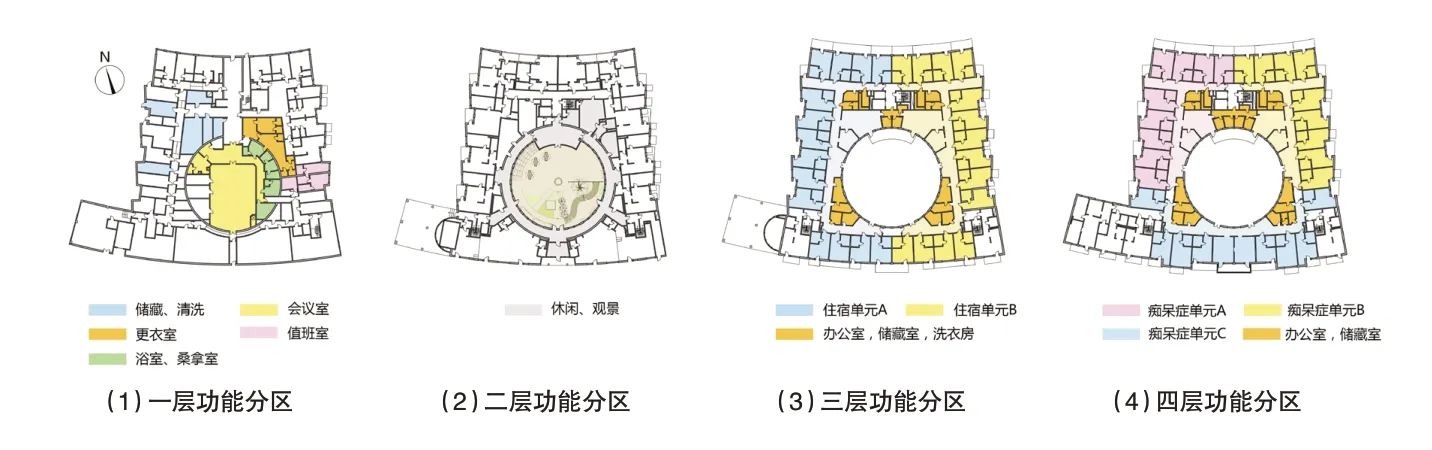

该老年公寓的设立受伊曼纽尔教堂(Immanuel Church)支持,但服务对象不局限于信奉基督教的老年人,整个社区的老年人都涵盖在内。该公寓的居住对象主要针对斯德哥尔摩市65 岁以上需要24 h 护理的老年人,老年人在入住前需要向政府申请,批准后即可安排入住。目前,该公寓有五个居住单元,共有54 个床位,包含三个痴呆症护理单元(26个床位)和2 个普通护理单元(28 个床位),每间公寓的面积约为27~34 m2。公寓每个护理单元都配备专业的护士和护理人员,并根据每位老人的需求和身体状况来提供相应的护理。

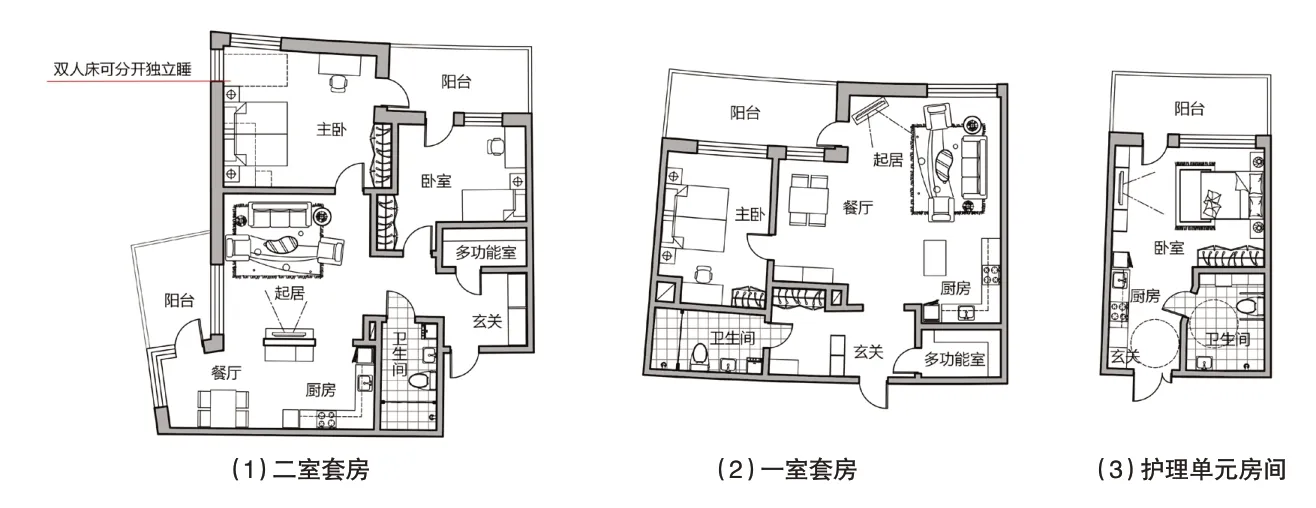

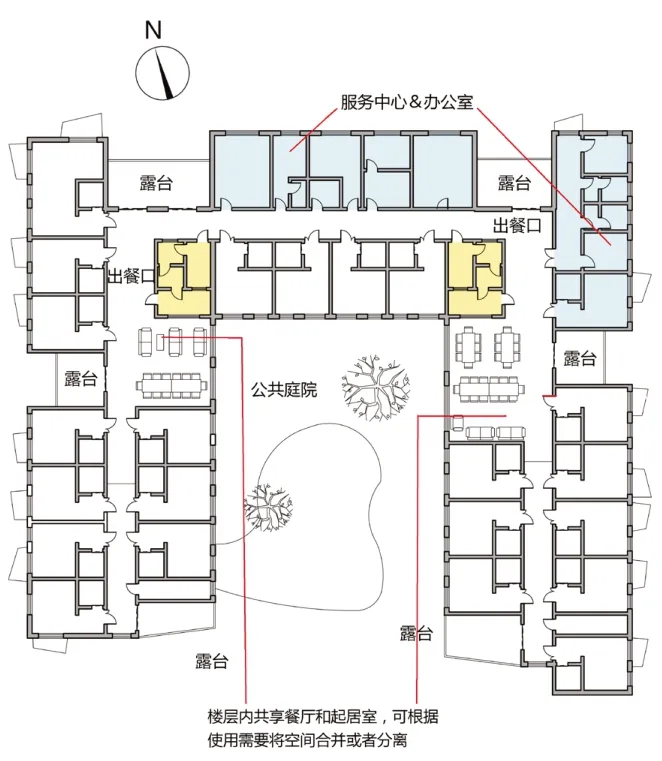

该公寓在功能设置上分层布置。一层为主要的聚会区、健身室、老年人训练康复室等(图7),以及办公区、桑拿区和储藏区,其中一块区域有10 间房间提供给年轻人,还有2个房间可出租给前来探望的老年人的家人。二层包括会议室、冥想室和花园以及老年人套房,套房有一室套房和二室套房(图8),供老年人租住。三、四层是主要的居住单元。三层有2 个普通护理单元,每个单元有14 个床位;四层是痴呆症单元,每个单元有8~9 个床位。花园是该老年公寓最大的特色,圆形的庭院为环绕四周的建筑提供了开阔而均等的观赏条件,公寓面向庭院一侧出挑的阳台(图9)为公共观赏空间,与内部的公共起居空间相连,在晴朗的日子,为老年人提供舒适的户外环境和宜人的观景视角。

图7 1~4 层楼层平面图

图8 老年公寓户型平面图

图9 斯德哥尔摩新城中尉花园老年公寓外部实景照片

该公寓的另一特色是在为老年人提供居住的同时,也有一部分住房提供给年轻人居住,通过让年轻人与老年人共同生活的方式,提高代际间的交流。这对于无法负担大城市居住成本的中低收入年轻人和独居于公寓中无人陪伴的老年人来说,可谓是互利共惠。这种居住模式将代际双方在居住生活中的互补性充分利用,即缓解了年轻人的经济压力,也减弱了老年人的孤独感,有利于双方的共同发展。另外,该老年公寓也定期组织一些娱乐活动,如唱歌、聚餐、音乐鉴赏、宗教敬拜等,不仅是公寓内的住户,附近社区的居民也可前来一起参加。

3.3 色彩鲜明的退休之家

弗雷斯德(Orestad)老年公寓位于哥本哈根建设之中的弗雷斯德区(图10),著名的8 字住宅旁边。截止笔者调查时,该公寓周边尚处于施工阶段,服务设施部分处于建设之中。弗雷斯德老年公寓建成于2012年,建筑面积10469 m2,内部含有114 个居住单元,户型主要为单身公寓和一室套间。它是由当地的KAB住房协会推动、政府支持的老年人健康和护理场所,服务对象包括普通老年人和患有痴呆症的老年人。

图10 弗雷斯德老年公寓总平面图

建筑在设计上延续传统村落中街道和广场的特点,建筑呈半围合院落形式,沿路三面围绕出向心庭院,内部含有退休家庭组成的单元,每个单元都配有独立厨卫,公共区域配以丰富多样的活动场所和露台、开敞空地(图11)等。老年公寓的室内分不同主题,包括20 世纪40 年代、50 年代、60 年代,并配以这些时期的经典家具。老年人可以按照自己的喜好在走道中布置个人装饰,增加生活仪式感。围合的中心庭院定期为老年人组织活动,在调查之时,老人们正在院子里做祷告。

图11 各部分功能分区剖面示意图

该老年公寓的色彩很有特点,外墙选用不同的颜色用作抹灰表面,这些颜色的选择来自哥本哈根的老建筑,如旧港和新港的墙面,用碎片化的阳台来分隔以家庭大小为单元的老年公寓。阳台采用异形阳台,形成丰富多变的凹凸效果(图12),阳台和墙体涂成相同的颜色:黄、白、绿,使建筑整体显得活跃。阳台并不是随意安装在外墙上,而是根据阳光的照射角度和太阳位置进行界面调整,使病人从卧室的病床上就可以享受到阳光的照射。与之对应的是,建筑首层的色彩带有一定差异性,外立面涂成深色,与上层建筑做分隔,在形式上也带有一定的飘逸感。首层的内部功能面向街道,涵盖理发、牙齿美容、咖啡馆等,在为老年公寓服务的同时,也为周边居民服务,具有一定的开放性。

图12 弗雷斯德老年公寓外部与内部实景照片

4 相关经验总结及对我国的启示

4.1 对比分析及经验总结

上述案例中的老年公寓在建筑设计及服务类型上都具有一定特色,对其内容统计分析如下(表 1)。

表1 老年公寓案例设计及服务特色对比

从表1 可以看出北欧及荷兰等国老年公寓的一些特点,这些特点可为我国养老居住建筑的建设提供学习和借鉴。

在选址布局上,案例的布局有效地组织了养老设施与周边住区的关系。荷兰将大范围的住区划分成不同大小的片区,形成团块状的养老帮助区域,为社区内的老年人提供上门服务、为有身体疾病或精神疾病的老年人提供照护服务,在服务公寓内老年人的同时也为周边居民服务,实现资源的高效利用。同时,3 个案例的老年公寓在形态上都是以围合和半围合为主,形成可供老年人活动和种植花草的院落,让老年人有参与社交和亲近自然的场所。

在建筑设计方面,案例中的空间配置达到了私密与共享的平衡。3 个案例的老年公寓都有积极的活动空间和庭院景观,均围合或半围合形成中间的院落,为老年人提供交流和互动场所;户内房间的配置基本是以单人间为主,特别是护理型老年人,方便老年人单独居住或有家人陪同,满足老年人喜好安静的生活需求。另外,北欧老年公寓的布局存在朝向各异的特点,且每户都有阳台。这主要是由于该地区高纬度的地理位置使得昼夜差别明显,特别是在夏季,太阳高度角极低,白天日照时间很长,早上4 点阳光就能射进房间,所以,北欧的户型对朝向没有太高的要求,建筑形态环状、方形均有。即使这样,设计师在设计时也考虑到老年人身体状况,对阳台的朝向和角度进行了调整与优化,方便老年人在户内即可享受日光浴。公寓在设计时考虑到未来二次改造的可能性,采用了新型建造方式,住户可以参与房间的布局与设计。

在老年公寓的服务管理上,凯恩堡老年公寓的服务全面覆盖周边社区,作为国家基础设施建设,成为区域内的医疗保健点,不失为一项好的措施。老年公寓与青年住区相结合,可实现代际间的互助。通过生活空间的共享,让青年人带来生命的活力,同时,政府让青年人通过做义工服务于老年人,并提供相应的资金报酬,这样既减轻了年轻人的经济负担,也减弱了老年人的孤独感。部分老年公寓内的设施,不仅为公寓住户服务,也能够服务社区居民,这提供了一个很好的供老年人与居民进行互动与交流的机会,同时,也实现了资源的有效利用。另外,从上述案例中也能发现,公寓提供的服务极为实用,高端消费较少,注重与老年人精神层面的互动,没有太多花哨的噱头。

4.2 对我国养老居住建设的启示

当然,好的养老条件需要资金的投入,中国还处于发展中国家,且人口数量巨大,难以达到北欧国家的照护水平,所以,如何合理地使用养老金是解决我国养老问题的重要方式。在此基于对案例的调查和分析提出以下建议。

4.2.1 规划布局

老年公寓的选址应与周边住区相结合,尽量不要远离市区。就我国的养老状况来说,老年公寓正逐渐被接受,特别是在一线城市如北京、上海等地,一部分老年公寓如雨后春笋般发展起来,但同时也存在一定问题,如区位选址、规模大小及经济性等方面。我国的老年公寓特别是大型的CCRC 式 公 寓(Continuing Care Retirement Community 持续照料退休老人社区),选址一般远离市区,周边居住区较少或者社区为新建住区,入住的老年人数量少,没有人气,在一定程度上会带来老年人和社会的脱离。且这种老年公寓的规模相对较大,分布密度不足,难以让住户适应荒凉的老年生活。所以,在老年人熟悉的环境旁边改建一些为老服务设施,为居家养老提供适当帮助,相对而言更为行之有效。即使要建老年公寓,中国的老年公寓定位不应以健康老年人为主,宜优先考虑无法自理、有精神疾病的老年人,要经济高效地使用共享的介护资源。所以,在老年人介护场所的规划和设计上应有更为合理的场地布局,在满足片区内基本服务的同时,也提供更为专业的照护服务。

4.2.2 空间组织

在空间组织方面,现今我国的养老设施条件有限,随着未来我国老年人经济水平的提高,老年人对居住环境和护理要求也会有所改变。三人间、四人间甚至更多人的老年公寓虽价钱便宜,但居住品质不好,单人间和双人间或者家庭房可能会成为一种趋势。而针对我国收入差异较大的老年人,老年公寓的设计可在户型大小上予以区分,中高收入群体可选择较为宽敞的地方养老;低收入群体可选择小而精的户型房间,在房间配置上可以学习日本的精细化设计,做到麻雀虽小但五脏俱全。

4.2.3 功能配置

对于具体的功能配置,就现阶段的老年公寓来讲,国内涉足养老服务的公营性企业数量有限,且在基础设施、生活品质方面远不如养老地产,而养老地产的产品虽然使用舒适、服务完善,但更多的是开发商的商业行为,目的在于盈利,所以,采用的多为高端设施,运营成本较高,收费也相对较高,动辄一两万的月租使得工薪阶层望而却步。因此,在具体的功能配置方面,资金更应使用在细微且有效的地方,而非国内某些养老地产在公共共享区配备的游泳池、高尔夫球场、篮球场等,装修虽豪华但是使用率并不高。相对应地,老年人更注重能够交流的场所,如可互动的庭院和活动室,可以增加老年人之间或代际之间的交流。在更为详细的功能细节方面,要选择更加适合老年人行为学、护理活动的家具、卫浴设备等,如可活动的床、卫生间扶手、防滑地材等,这些功能配置更为行之有效,从而在经济性上可以适应更多人的需求。

5 结语

就现阶段我国国情来讲,居家养老依然是我国最为主要的养老模式,但居家养老对人力以及老年人的自身状况有一定要求。随着我国老年人数量的增多、医疗水平的提高,健康程度尚可的老年人仍可选择居家养老,但对于有老年人需要照顾的独生子女家庭来说,老年公寓也会成为一种选择。

在经济实力方面,西方国家一般是先积累了足够的资本,后进入了老龄化社会,政府投入了大量的资金用于老年人居住建筑和护理服务建设,随之带来的财政负担也制约着社会发展。北欧国家资源多,人口数量少,覆盖到个人的人均福利相对较多。而我国受限于庞大的人口数量,分配到个人的人均福利有限。所以,对西方国家的学习也只能是借鉴参考,如何优化我国的人口结构、提高经济的发展才是解决养老问题的根本。本文仅从建筑学角度来进行分析,从北欧老年公寓的相关实践,探讨国外养老居住建筑的布局特征、建筑设计和护理服务,归纳总结其在管理和设计上的可取之处,以期对我国的养老居住事业有一定的启示和帮助。