全球化浪潮中的上海浦东陆家嘴城市空间更新

2021-10-28DINGFanWUJiang

■ 丁 凡 DING Fan 伍 江 WU Jiang

0 引言

30 年前,黄浦江东岸的开发开放不仅响应了国家进一步向国际社会打开门户的政策号召,同时,也缓解了上海原有旧城区——浦西所面临的空间与经济方面的窘境。30 年后,浦东已经从以农业为主落后的水岸区域,摇身转变成一座功能集聚、要素齐全、设施先进的现代化新城[1]。浦东的开发开放是全球化时代都市水岸新区塑造的一个典型样本,具有历史维度的现象学意义。追溯浦东新区开发尤其是陆家嘴地区的空间形成过程,是对上海城市空间历史研究领域的重要补充。

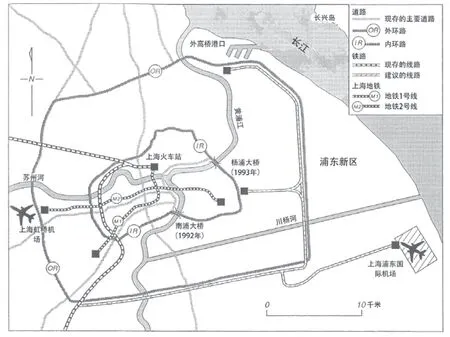

1 浦东开发开放前的城市化进程

上海浦东新区地处黄浦江东岸,总面积为2450 km2,占上海市总面积的19.1%,当前的浦东新区已经成为长三角地区经济最发达、城镇化速度最快的地区之一(图1)。近代,浦江沿江一带码头繁盛,工厂林立,浦东沿江狭长地带已经同浦西一同步入城市化轨道。图2 显示了在1950年——1983 年间的浦东发展演变,浦东发展区域沿黄浦江呈线性展开。20世纪80 年代是计划经济的年代,同时也是上海城市进入工业化的时代,黄浦江沿岸建设方针是“先生产、后生活”,因此,黄浦江沿岸多是码头、工业和仓储用地。浦东腹地区域用地以工业和居住为主,有杨思、洋泾、庆宁寺和高桥等县属城镇和工业区,布局比较混乱[2]

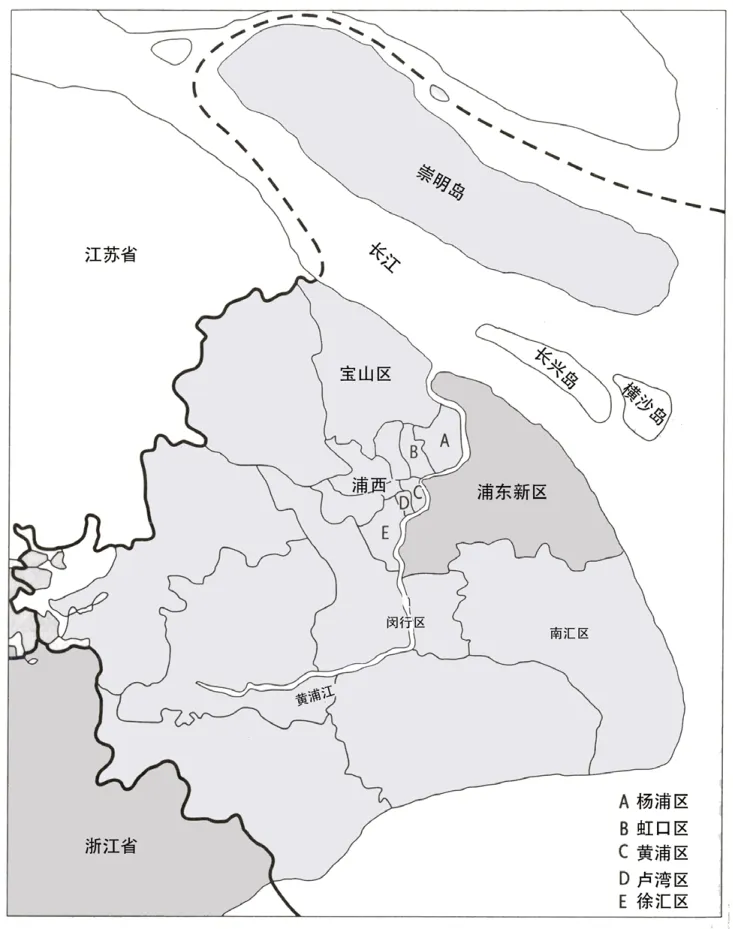

图1 浦东新区位置图

图2 浦东发展计划(1950——1983)

2 国家战略下的浦东新区开发开放

2.1 决策的转变

自1990 年国务院宣布浦东开发开放决策以来,浦东新区逐步发展成为中国最受瞩目的大都市中心,被视为政府权力和全球化资本推动新城空间再生产的典型代表[3]。开发开放浦东是振兴上海的战略性措施[4],是针对国家改革开放政策的进一步推进。其目的是将上海市区的中心东移,在黄浦江两岸建成对应的上海市中心城区,再以此为基础向浦东纵深扩展,在开发浦东的同时推动浦西的改造,逐步形成一个横跨黄浦江两岸的大上海,使上海的城市空间发展实现由“沿江”到“跨江”的转变[5]。从此,浦东浦西联动发展,黄浦江两岸将成为真正的上海中心。

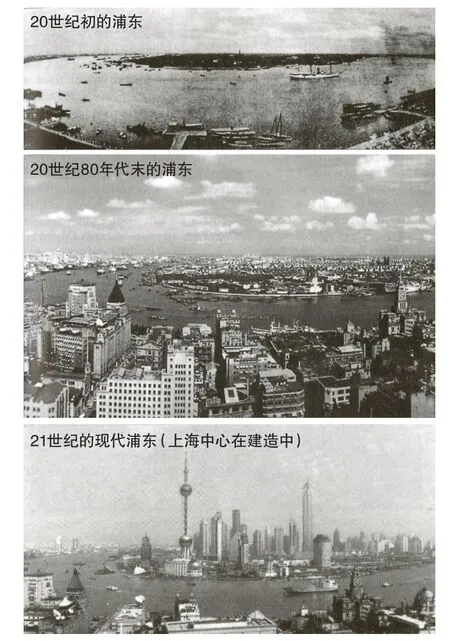

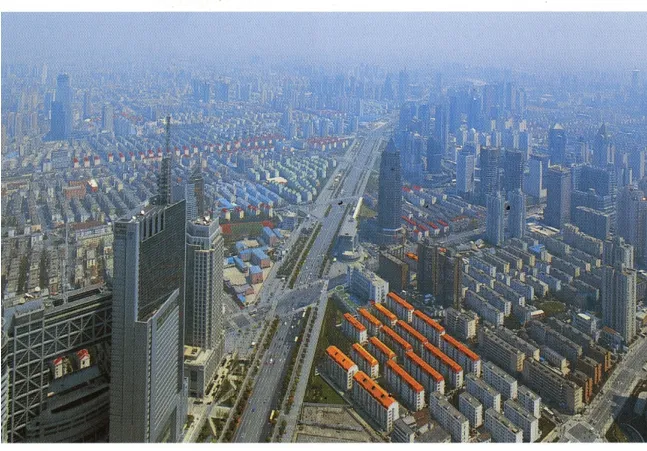

浦东开发开放方案自1984 年开始形成,并以扩大和改造上海市区为核心内容。1986 年,上海市政府上报国务院《上海市城市总体规划方案》,在“中心城的布局”一节中,就浦东新区提出畅想“……浦东地区具有濒江临水的优势,将通过精心规划使之成为上海对内、对外开放都具有吸引力的优美的社会主义现代化新区”。因此,浦东新区开发的定位并不是一块开发区或者卫星城,而是上海市新中心的一部分[4],其中,陆家嘴定位为现代金融区和中央商务区。1990 年,国务院正式批复浦东新区的开发方案。上海市浦东新区综合规划于1991 年出台,由此,上海市市域面积由于规划方案跨越了黄浦江而扩大了近一倍[6]。“一年一个样,三年大变样”,经过十年的快速发展,在新世纪之交,浦东将自己的新形象展示在世人面前[7](图3)。

图3 陆家嘴城市形象的演变

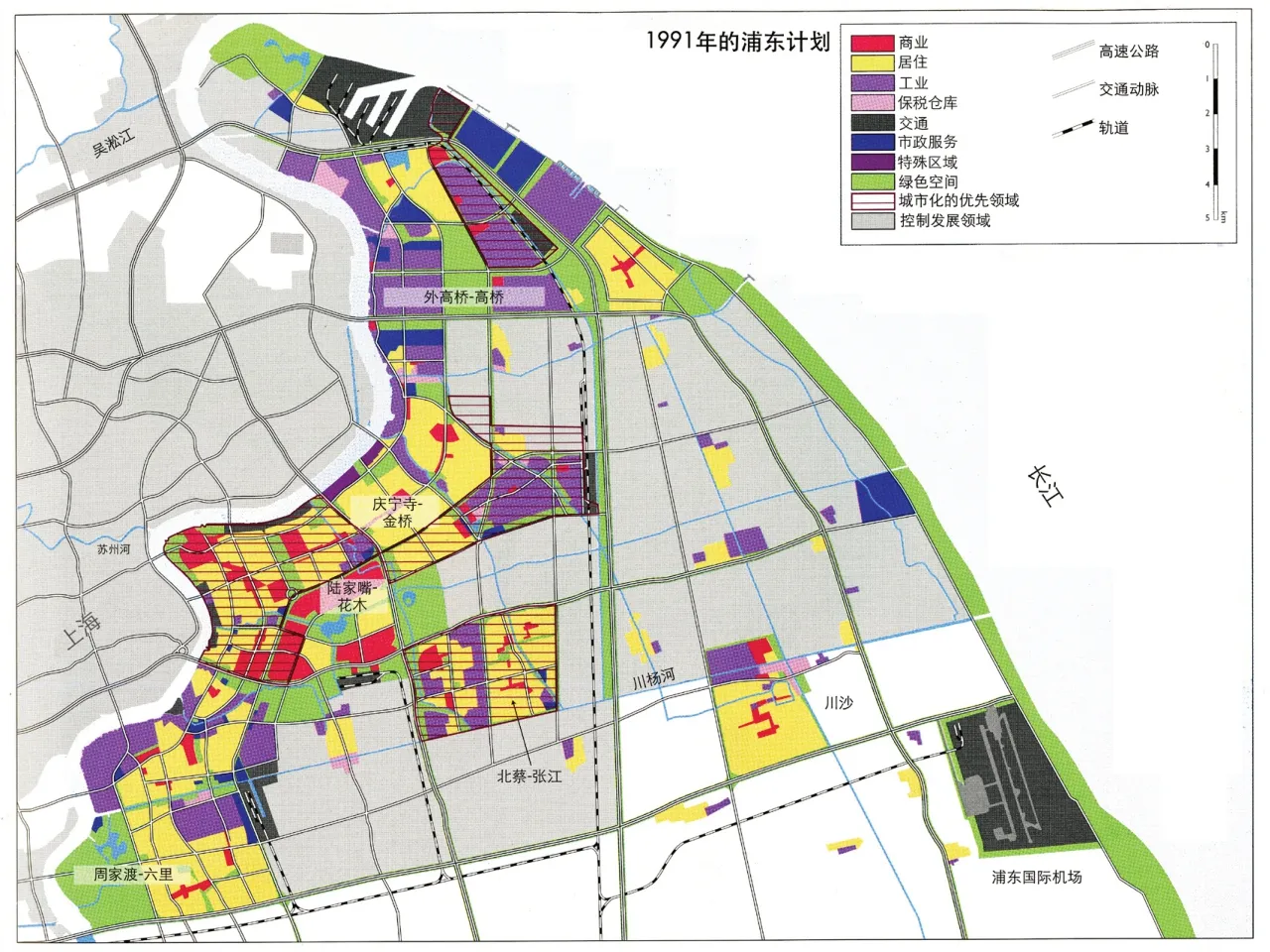

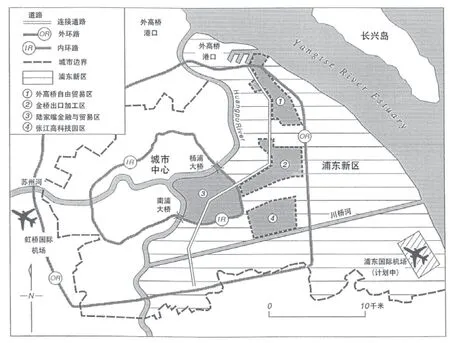

浦东新区总体规划整体实施分成三个阶段:初始阶段(1991——1995)、重点开发阶段(1996——2000)以及全面建设阶段(2000 年之后)[8]。新区划分为陆家嘴-花木区域、外高桥-高桥区域、庆宁寺-金桥区域、周家渡-六里区域以及北蔡-张江区域等5 个分区(图4),每个分区有自己的工作区域、居住区域、商业中心和其他设施,分区之间用绿化相分割[9]。浦东新区包含金融贸易区(陆家嘴)、自由贸易区(外高桥)、出口加工区(金桥)、高科技园区(张江)、新港(洋山深水港)、上海浦东国际机场、信息港和浦东铁路等[10],而住宅被规划整合在其中。

图4 1991 年浦东新区发展计划图

2.2 基础设施的建设

浦东新区总体规划强调了基础设施发展和环境因素的重要性,这些都会影响浦东新区的空间品质。新的规划不仅重新设计了一些城市的主要道路(内环路、外环路和世纪大道)来配合浦东的扩大化发展(图5、6),同时,还确定了一系列重点基础设施项目,包括:建造南浦大桥、杨浦大桥以及浦东内环路,在外高桥修建四个码头并重建内部水道,以及建设外高桥电厂(50 万伏电网)等[8]。

图5 上海基础设施规划图

图6 浦东新区开发工程5 个分区图

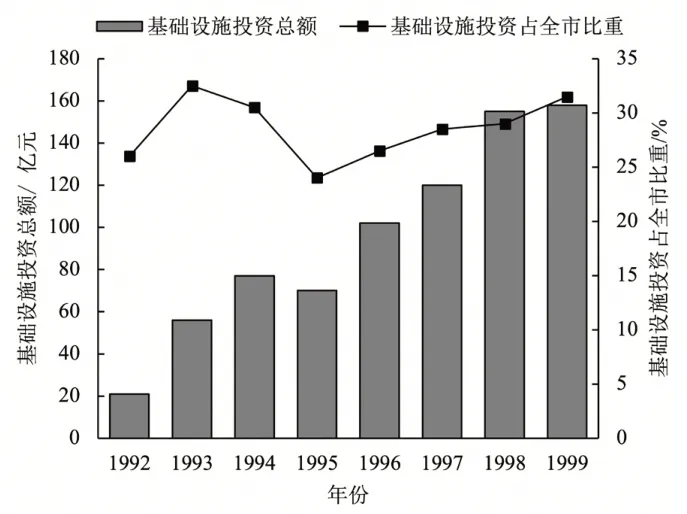

基础设施的建设直接为浦东再开发奠定了基础,1992 年——1999 年,浦东新区基础设施投资及占全市比重逐年升高[3](图7)。1990 年浦东开发开放之前,沟通黄浦江两岸的除了“市轮渡”,就只有一条建于1971年且仅有两车道的打浦路隧道。此后,延安东路隧道、南浦大桥、杨浦大桥、徐浦大桥、外环隧道、卢浦大桥、大连路隧道相继建成,到2004年底,加上复兴路隧道双层双管6 车道,浦东和浦西可以见到的通途达到50 条[11]。同时,20 世纪80 年代初,上海港务局会同市规划局和有关部门筛选出罗泾、外高桥和金山咀3 个新港区[5]。上海港逐渐实现了“新老结合,逐步外移”,实现了由十六铺——外高桥——洋山港的迁移,上海港口区域转移路径由黄浦江到长江口再到太平洋,正式由江河时代迈入海洋时代。

图7 浦东新区基础设施投资及占全市比重(1992——1999)

2.3 企业、工业区、居民区的搬迁和重置

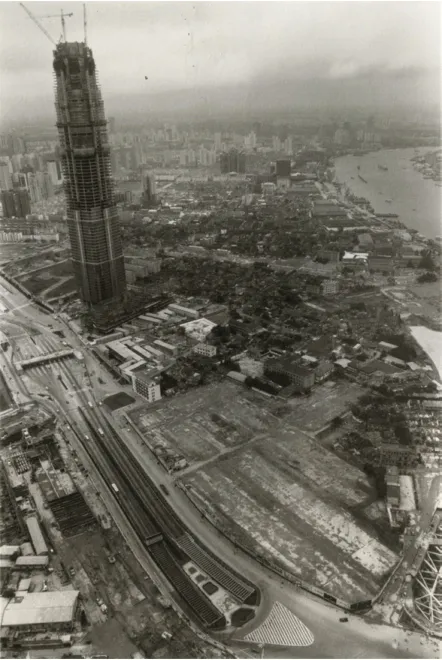

陆家嘴中央商务区的建设伴随着城市去工业化的过程,东昌路、东宁路、烂泥渡路等地块曾经高度城市化,分布着大量荒废的厂房及破败的居住区[12](图8、9)。在陆家嘴重新开发之前,首要任务是家庭和企业的搬迁。拆迁公司需要持有拆迁资格证、拆迁项目需满足拆迁所有要求、拆迁引起的争议经由建设局及地方法院进行调节处理[9]。

图8 从东方明珠电视塔上俯瞰浦东地区(1997 年)[12]

图9 从未建成的金茂大厦楼顶俯瞰东昌路、东宁路、烂泥渡路等地块(1998 年)[12]

负责陆家嘴金融和贸易区土地开发的是上海陆家嘴发展(集团)股份有限公司(简称SLDC)。成立于1991 年的陆家嘴城市建设发展有限公司(简称LCCDCL)是SLDC 的子公司,曾是浦东18 家拆迁公司之一,并持有拆迁证。SLDC 负责发布分区规划和可建设用地通知。如果某房地产开发商决定租用某地块,且SLDC和该开发商之间已经签订了合同,SLDC 将立即与LCCDCL 签订合同来处理家庭和企业的搬迁。SLDC 会在项目开始前支付押金给开发商,开发商将及时调用资金支付拆迁补偿。项目一经官方正式批准,商业建筑和住宅的拆迁即可展开。官方的批准意味着市规划局正式接受了该项目作为符合该地区总体规划的一部分,并授权规划许可和租赁国有土地的许可。这些都受到规定的时间和规模的限制,并且必须征收集体所有的农村土地。SLDC 为强制土地征用带来的新劳动力负担15 年的退休金、医保和其他经济补偿。年龄未到享有退休金但缺乏教育背景和工作经验的居民依旧被要求就业。

3 陆家嘴中央商务区的空间重塑

3.1 城市治理模式的转变

全球化时代,上海的城市治理模式发生了重大变革。在社会主义市场经济的指引下,上海城市化面貌改变的速度是前所未有的。上海浦东新区成为未来五十年中国经济发展战略的重点,而陆家嘴作为浦东新区发展的龙头,作为中央商务区,将推进中国成为世界金融领袖[13],并与老的国际金融区——外滩形成空间对应(图10),进而支持上海外滩历史中央商务区之前所执行的功能。同时,陆家嘴中央商务区将与浦东新区的大型城市运营项目一起,共同整合上海东南部522 km2的开发区[14]。

图10 陆家嘴区域在上海的地理位置

与陆家嘴发展相关的最重要的改革举措是积极鼓励或吸引外商直接投资(FDI),以便促进经济发展进程,“最大化外汇收入,缓解国内资金供应瓶颈”,向中国企业和职工转让技术和技能,促进就业,增加国内经济与外部世界的互动[15-17]。引入公私合作关系(PPP)是浦东务实外国管理技术方法的另一引人关注的举措,允许公私互动和保证公私合作的灵活性。

时任上海市长朱镕基表示,如果上海想要成为一个国际化的大都市,那么陆家嘴这个项目必须具有全球影响力,而不是仅仅考虑对于本土的影响。在陆家嘴国际金融区建设前期,上海就公开积极征求外国人的意见,包括市长在内的上海政府代表团于1991 年访问了多个国际城市。巴黎、威尼斯和纽约等国际城市的规划建设都曾作为陆家嘴的参考。上海的新金融区——陆家嘴中央商务区城市意象的形成过程,是全球和地方融合下的规划、建筑和管理的呈现[18]。Rimmer[19]提到的属于“全球智团”(GIC)一部分的专业设计人员,负责制定20 世纪90 年代初陆家嘴中央金融区总体规划流动的城市意象和城市再开发模型;而之后所产生的图像和模型,进入了不同尺度规模的次级操作程序,并在本地化的语境下被消化重组。陆家嘴金融中心的规划设计是一个富有愿景的项目,是一个国家刚刚开始意识到自己在世界上地位的体现;同时,它也是一个全球性的城市项目,其创建源于对金融、商业与城市空间创造之间全球化动态潜在关系的理解。在陆家嘴的建设过程中,场所在新的全球经济中发挥的重要作用被发觉,同时得到利用[13]。

3.2 陆家嘴国际咨询规划阶段(The LICP Phase)

在20 世纪90 年代早期产生了一系列城市开发概念,例如分区制(Zoning)、中央商业区(CBD)、企业区(Enterprise Zones)和免税区(Tax-Free Zones)以及其他的建筑理念,如作为象征性地标的超高层建筑、生态建筑和智能建筑。这些概念在陆家嘴中央商务区规划早期被引入,并应用于这个世界上最大的国际金融中心之一的规划建设理念中。这种思想的传递由上海市政府(SMG)为代表进行发起并引导,并与以巴黎为总部的法国代表团进行合作。全球化在很大程度上促进了城市更新中营销举措的出现[9]。1992 年,上海东方传媒集团有限公司监管了陆家嘴的市场化营销过程,然而,这个过程也充斥着来自中国香港、台湾和中央政府各部门的投机性物业投资。数量稳步上升的国外机构和公司也支持了上海市政府的设计战略规划以进行城市重塑的工作。联合国开发计划署是首个参与浦东新区开发建设研究的机构之一。世界银行(World Bank)和亚洲发展银行(Asian Development Bank)也参与了上海的领土和区域改造[20]。

浦东的发展战略最大的全球性影响无疑来自于法国,这不仅是因为中法整体良好的政治关系以及上海和巴黎城市的国际对标,也因为历史上上海与法国紧密的殖民关系以及法式风格文化和建筑影响力。1985 年9 月,巴黎管理和城市规划研究所(IAURIF)与上海市政府(SMG)和北京市政府签订了合作协议,为大都会建设提供技术支持。巴黎私人和上海政府及官员的专业合作及社会联系为上海全球智能军团(GIC)的最终形成打下了基础[18][21]。引导这种合作关系的关键是法国官员吉尔·安蒂(Gilles Antie),同时,他也是一名地理学家、城市规划师及IAURIF 国际事务的主任。1986 年,市规划院和大巴黎规划院建立友好合作关系,巴黎规划专家到陆家嘴考察。1988 年2 月,市城市院与世界银行“八人团”专家合作研究“上海城市发展方案”中制定的1.7 km2陆家嘴中心区的规划计划,终于明确了其中央商务区的身份,建筑群的占地面积约180 万~240万 m2。据高级规划师黄富厢所称,陆家嘴计划非常大胆,以至于上海市城市规划局甚至不敢将其纳入地方级审批程序中。此次合作由法国政府推行,法国商人预见了广阔的未开发市场。随着上海的逐渐开放,法国商人得以在上海顺利开展商业活动,这些举措进一步促进了中法之间健康、稳定、互信关系的发展。

上海和法国之间合作的另一个例子,是在1992 年为1.7 km2的浦东陆家嘴金融中心提供国际招标咨询。四家国际设计公司与中国团队一起参与该项目的设计过程。针对此区域产生了4 个国际设计方案,分别是来自英国的理查德·罗杰斯(Richard Rogers)、意大利的福克萨 斯(Massimiliano Fuksas)、日本的伊东·丰雄(Toyo Ito)以及法国的多米尼克·佩罗(Dominique Perrault)。其他在建设规划中担任顾问的国际知名设计师有让·努维尔(Jean Nouvel)、奥雅纳(Ove Arup Partnership)、诺曼·福斯特建筑事务所(Norman Foster and Associates)、伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)和詹姆斯·斯特林(James Stirling)[21]。陆家嘴因为全球建筑设计精英而变得品牌化,上海市政府充分利用了“自己的身份实现了超出1.7 km2的更为广阔的目标”[18]。浦东开发宣传册和网站上所包含的图像吸引了更多的全球资本进入浦东。

然而,虽然“全球设计师”的创意偏好源自中国城市,但由于缺乏中国经验,导致这些设计师把浦东当作一块白板。同时,这些“全球设计师”提出的规划采用了设计其他国际城市时所采取用的经验。例如,伊东(Ito)的提议大量沿用了1992 年安特卫普(Anterp)大块区域的规划蓝图,佩罗(Perrault)的计划也过多地参考了纽约、威尼斯和巴黎的规划[18]。这都表明,曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)的“流动空间”理论被重复适用于不同社会规划中,使得建筑形制趋于一致[22],却造成了千篇一律的后果。正如理查德·罗杰斯(Richard Rogers)所称,全球化时代的现代化城市几乎都是同一种方法塑造出来的,上海也不例外[23]。这些参与上海本土发展的全球力量在某种程度上似乎低估了场所精神和全球与地方之间复杂的关系网络。

但是,这些设计提案提供的信息和知识对实际规划而言并非毫无意义。很多提议的优势部分被上海当地的规划师所采纳了,并且以一种更务实的方式调整为更加适应当地情况的方案。这是全球信息被调整以便适应当地环境的案例,也从一个侧面说明,全球和地方特征的表达是二元的、动态的、持续的紧张状态。全球和地方之间的关系是有情境的[24]。全球化是一个开放的过程,其中涉及平衡全球和当地的机会与威胁[25]。

3.3 陆家嘴建设规划后期阶段(The Post-LICP Phase)

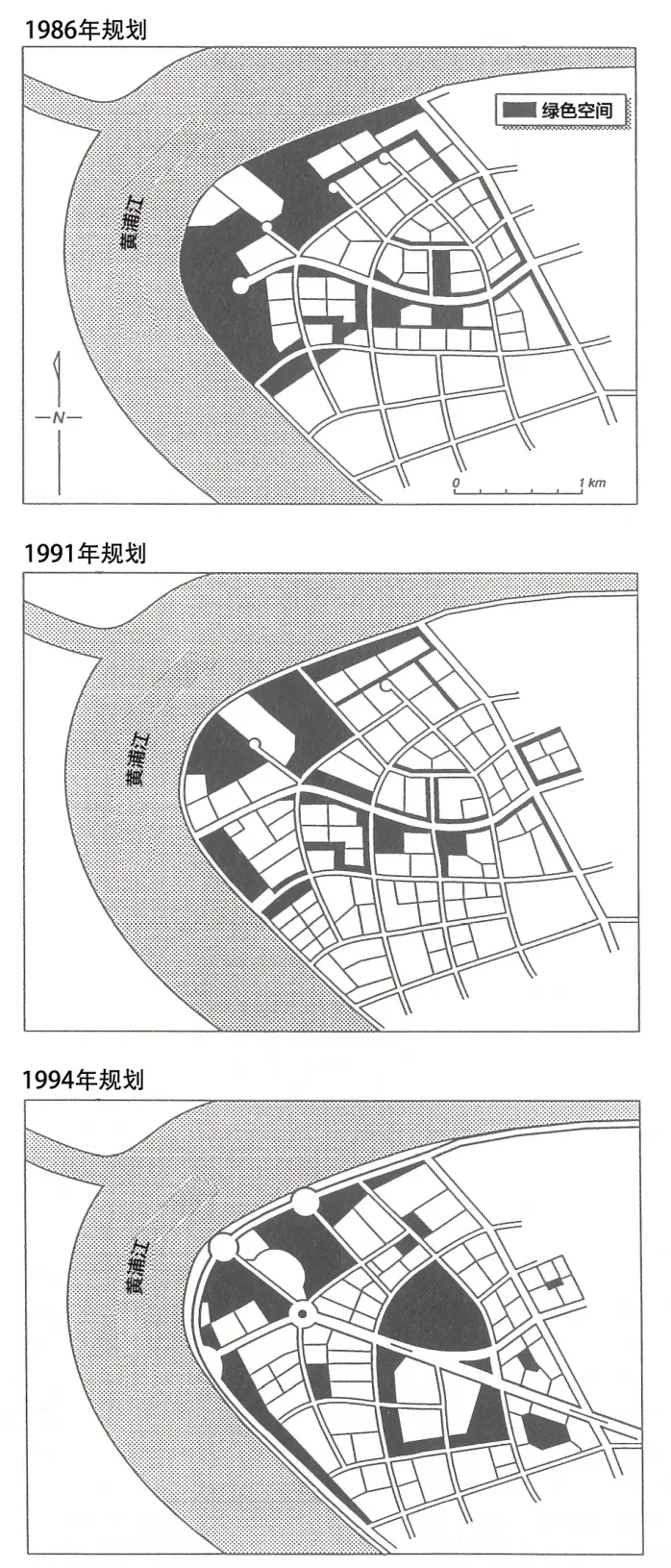

从内容和目的来看,陆家嘴国际咨询规划阶段(LICP)的成果被有效地吸纳了。在1993 年早期,上海市城市规划设计研究院的规划小组、陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、华东建筑设计研究总院和同济大学共同协作两周时间,为陆家嘴的未来规划提供了三个提案。第一个提案结合了理查德·罗杰斯的大部分建议;第二个提案主要利用上海团队的建议和思想;第三个提案对现有的1991 年规划方案(由上海市城市规划设计研究院所设计)稍作修改。然而,由于前两个提案都涉及对现有基础设施进行大量整改,并需要进行租赁场地的迁移来满足设计标准,最终第三个提案被采纳。由于该设计方案更加务实,并且对现有基础设施的改变最小,整体城市形态通过大规模的建筑重组而变得更加独特。1993 年3 月5——7 日,一场由中国和国外专家组成的大型国际会议在上海召开,并最终确认了这个方案。在进一步的修改方案中,建议陆家嘴打造独特的城市天际线,包括打造“三塔地标”(约瑟夫·贝尔蒙特的建议之一)、建设一系列面向世纪公园的摩天大楼,以及基础设施供给的进一步加强[18]。截至1993 年5 月,修订后的规划蓝图由当时的上海市副市长夏克强批准,正式批准文件由上海市政府在1994 年初出台。图11 清晰地描述了陆家嘴中央商务区城市规划结构在1986 年、1991 年与1994 年之间的延续和变化。

图11 比较性的城市结构

3.4 陆家嘴建筑群

浦东陆家嘴地区的摩天楼建造已经不仅仅是一个工程层面的问题,而是一个社会问题,它标志着国际建筑师和规划师开始全面参与上海的建设,也标志着上海的建筑以一种新的姿态进入国际视野[26]。陆家嘴地区出现了大量西方建筑师设计合作的项目,如:金茂大厦、环球金融中心、第一八佰伴等。

在陆家嘴的城市建筑体系中,金茂大厦就是一个全球与当地调整平衡的典型例子,它的设计和建设过程是有趣的“地方——全球”合作的象征。受到现代建筑的启发,这座现代化摩天大厦的设计成为浦东高层建筑中最受人欣赏的建筑设计之一,同时,因其尊重中国传统建筑顶部设计,模仿宝塔的造型,也成为中国人引以为豪的建筑。“实际上,在整个浦东陆家嘴区,中国政府一直采取引入国际设计公司并与当地设计机构合作的策略,意在打造真正的‘国际都市’。他们寻找的不仅是摩天大楼的设计专家,也是为审美疲劳的当地建筑风景注入新的创意”[9]。

此外,上海环球金融中心建筑形象的设计方案也经过多次修改。环球金融中心由美国著名建筑设计公司KPF 事务所设计。为了保持“世界第一高建筑”的纪录(试图超越当时中国香港正在建造的480 m 高的联合广场以及中国台北正在建造的高达508 m 的“台北101”大楼),环球金融中心的新方案将原本460 m、94层改为492 m、101 层,可提供商业、办公、酒店、美术馆等多种功能。然而,1997 年亚洲金融危机导致日本投资方出现资金短缺,该项目便搁置不前。之后又出现了“设计方案风波”。2005 年10 月18 日,上海环球金融中心有限公司最终确定并宣布了上海环球金融中心的外观造型,原本设置在大楼顶部直径53 m 的圆孔造型调整为上宽下窄的倒梯形[11]。

一些中外评论家认为,陆家嘴的“建筑戏剧场”(Architecture Drama)过于紊乱、失序和浮华。但是,如果超越形式上的审美和伦理评判层面,陆家嘴建筑群所反映出的矛盾和冲突,正是上海这座城市特殊的文化基因和价值取向所决定的[27]。陆家嘴是中外建筑交流的结晶,中国人主动吸纳了外国建筑师前期的设计方案,并完成了后期的全部设计工作和建造工程。这与外滩完全西方化的形象形成了强烈对比。外滩的西方建筑群是对西方文化的被动接受。而对于陆家嘴城市形象的塑造,中国已经开始有自己的主动权,这些都体现在陆家嘴地区的规划与建筑设计上。

在改革开放初期,当浦西的外滩逐步恢复金融功能时,浦东的陆家嘴依然陈列着旧的码头、仓库以及简陋的民居。如今陆家嘴已经成长为一个与浦西相抗衡的金融中心。今天,在陆家嘴金融贸易中心区1.7 km2的土地上,汇聚了130 多家中外金融机构,1200 多家中外贸易公司,4000 多家法律、会计、财务、咨询等现代服务机构和7 个国家级要素市场。除去金融、贸易功能,这一区域的旅游、会展、餐饮业也开始活跃。金茂大厦、东方明珠塔、国际会议中心、滨江大道、海洋水族馆、观光隧道、正大广场等多功能设施,构建出陆家嘴中心区旅游带(图12、13)。

图12 浦东的小块土地和黄浦江边的老城区[28]

图13 从浦东老城区中拔地而起的高层建筑[28]

4 结语

诞生于全球化浪潮中的浦东,一直是上海最接近世界的地方。浦东的开发开放,不仅仅是一种空间上的重塑,更是一种制度上的创新。改革开放将上海与全球化系统相衔接,浦东开发开放是对于中国改革开放政策的进一步探索。浦东陆家嘴的空间重塑推动了上海的转型以及再城市化。作为城市空间的一种特殊类型,水岸新区的塑造起到了连接和扩展城市现有领域以及探索新领土资源的作用,通过开发开放浦东,上海的市域面积扩大了将近一倍。

地方城市结构重组是全球化进程的一面镜子,浦东陆家嘴的发展反映了上海积极融入全球城市行列的决心。相对于外滩的形成过程,陆家嘴金融中心的规划建设是中国主动张开双臂,邀请西方为其出谋划策的成果,并以主人翁的身份决定未来浦东、未来上海的面貌。陆家嘴中央商务区的塑造,也经历了由单一商务功能向复合功能、由小地块向区域开发、由平面向立体空间的根本性转变,最终形成了全球化背景下陆家嘴中央商务区的典型样貌。总结浦东开发开放及其核心区陆家嘴地区的建设历程,对于理解上海的过去以及建设上海的未来都具有重要的意义。